Содержание

- 2. Интегративные функции головного мозга обеспечивают врожденные и приобретенные формы поведения, обучение и память, сознание, речь и

- 3. Определение Термин "высшая нервная деятельность" был предложен И.П. Павловым для обозначения нейрофизиологических процессов, обеспечивающих формирование приобретенных

- 4. Исторические факты И.М. Сеченов высказал предположение о рефлекторном характере деятельности высших отделов мозга. В книге «Рефлексы

- 5. Три принципа рефлекторной деятельности И.П. Павлов считал, что теория рефлекторной деятельности опирается на три основных принципа

- 6. Рефлекс Основная форма деятельности ЦНС Ответная реакция организма на раздражение при участии центральной нервной системы

- 7. Дуга вегетативного (слева) и соматического (справа) рефлексов

- 8. Принципы рефлекторной деятельности Принцип детерминизма, или причинной обусловленности. Согласно этому принципу рефлекторный акт может осуществляться только

- 9. Принцип анализа и синтеза При осуществлении рефлекса раздражитель подвергается анализу, т. е. «разложению», в ходе которого

- 10. Благодаря работам русских ученых И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского было установлено, что

- 11. Взаимодействие организма и окружающей среды осуществляется По рефлекторному принципу с участием низшей нервной деятельности (ННД) и

- 12. Безусловные рефлексы Наследственно закрепленные (врожденные), например, сосательные, мигательные и др. Совокупность безусловных рефлексов составляет основу ННД:

- 13. РЕФЛЕКСЫ НОВОРОЖДЕННЫХ Особое внимание в становлении моторных реакций новорожденных и детей грудного возраста уделяют безусловной рефлекторной

- 14. Условия исследования рефлекторной деятельности Рефлексы будут более отчетливы, если их вызывают в спокойной обстановке, когда ребенок

- 15. Безусловные рефлексы систематизируют по локализации Безусловные рефлексы систематизируют по локализации : - рефлексы со стороны глаз:

- 16. Систематизация безусловных рефлексов по уровню - сегментарные двигательные автоматизмы, обеспечивающиеся сегментами: а) мозгового ствола (оральные автоматизмы):

- 17. Рефлекс Моро вызывают разными способами: - ребенка, находящегося на руках врача, резко опускают сантиметров на 20,

- 18. Рефлекс Моро. Первая фаза. Асимметричный шейный тонический рефлекс (Магнуса - Клейма) В ответ на эти действия

- 19. Рефлекс Моро. Первая фаза.

- 20. Асимметричный шейный тонический рефлекс (Магнуса - Клейма)

- 21. Верхний хватательный рефлекс - схватывание и удержание пальцев, вложенных в ладони ребенка. Иногда ребенок настолько сильно

- 22. Рефлекс Бабинского (рис.) - при штриховом раздражении подошвы по наружному краю стопы в направлении от пятки

- 23. Высшая нервная деятельность Совокупность условных рефлексов составляет основу В.Н.Д.: деятельность коры больших полушарий и ближайших подкорковых

- 24. Свойства высшей нервной деятельности Сила нервных процессов (возбуждения и торможения) Их уравновешенность (баланс) Подвижность

- 25. Условные рефлексы Индивидуально приобретенные приспособительные реакции организма, возникающие при определенных условиях на основе образования временной связи

- 26. Условия выработки условных рефлексов Наличие в качестве основы безусловного или ранее выработанного условного рефлекса. Сочетание двух

- 27. Схема образования условных рефлексов /, II — очаги возбуждения в коре головного мозга; 1 - глаз

- 28. . Динамика образования временной условно-рефлекторной связи в коре большого мозга (по И.П. Павлову): А - световой

- 29. Механизм образования условного рефлекса Формирование слабого очага возбуждения в коре Г.М. (зрительный , слуховой и др.

- 30. Первая сигнальная система Это сенсорные системы, обеспечивающие формирование непосредственного представления об окружающей действительности. Ее сигналами являются

- 31. Вторая сигнальная система Особая форма высшей нервной деятельности – система условных рефлексов на речевые, словесные сигналы

- 32. Сигнальные системы Обеспечивают восприятие, обработку и обмен информации. Первая сигнальная система - это совокупность всех анализаторов,

- 33. Типы высшей нервной деятельности Различают общебиологические и человеческие типы высшей нервной деятельности. Общебиологические типы высшей нервной

- 34. • 1-й тип - сильный, подвижный, уравновешенный Этот тип часто называют сангвиническим, так как он совпадает

- 35. • 2-й тип -- сильный, инертный, уравновешенный Соответствует флегматику по Гиппократу. Такие люди обычно медлительны, спокойны,

- 36. • 3 -й тип - сильный, неуравновешенный Соответствует холерику по Гиппократу. Поведение холерика отличается высокой активностью,

- 37. • 4 - й тип - слабый. Имеет слабую силу возбудительного процесса. Легко утомляем. При действии

- 38. Обсуждение Наиболее ярко отличительные особенности описанных темпераментов наблюдаются, если животное или человек попадает в критические ситуации.

- 39. Типы ВНД

- 40. Реакция человека с меланхолическим (А), сангвиническим (Б) и темпераментом на одно и то же событие (по

- 41. Реакция человека с холерическим (В) и флегматическим (Г) темпераментом на одно и то же событие (по

- 42. Развитие эмоций Пожалуй, единственная эмоция новорожденного - отрицательная в виде крика, причем всегда рационального, сигнализирующего о

- 43. Комплекс оживления Приблизительно к трем месяцам эмоциональные реакции ребенка достаточно разнообразны. Преобладающими из них являются радость

- 44. ВНД и ребенок С 3 до 6 мес эмоциональная жизнь ребенка еще больше усложняется, Особенностью этого

- 45. ВНД и ребенок У ребенка-сангвиника основная эмоциональная реакция - радость, которую он постоянно излучает, что вызывает

- 46. ВНД и ребенок Во втором полугодии жизни происходит не столько появление новых эмоциональных реакций, сколько усложнение

- 47. Типы в.н.д. на основе двух сигнальных систем Художественный - характеризуется образным мышлением; в общем поведении человека

- 48. Развитие высшей нервной деятельности в онтогенезе Путь, который проходит ребенок от рождения до окончания дошкольного детства,

- 49. Созревание клеток центральной нервной системы Нервная система человека — биологический субстрат его психики — интенсивно развивается

- 50. Развитие головного мозга запрограммировано Развитие головного мозга запрограммировано генетически: в определенной последовательности на каждом этапе развития

- 51. Закономерности развития ЦНС - резюме Еще одна важнейшая закономерность созревания мозга имеет прямое отношение к обучению

- 52. Развитие личности ребенка Таким образом, развитие нервной системы и психики ребенка зависит не только от биологической

- 53. О важности сензитивных периодов Например, известно, что при неполноценном, скудном общении с ребенком в период становления

- 54. Новорожденный – возможности развивающего мозга Функциональные особенности развивающегося мозга характеризуются повышенной возбудимостью подкорковых отделов и склонностью

- 55. Рефлексы - безусловные Показателем достаточного уровня функциональной активности коры в периоде новорожденности служит также реакция типа

- 56. Установление условных рефлексов Дальнейшее развитие высшей нервной деятельности ребенка происходит по пути становления условных рефлексов. На

- 57. Условия выработки условного рефлекса На выработку реакций условнорефлекторного плана влияют определенные условия: 1. Соматическое состояние ребенка.

- 58. Условия выработки условного рефлекса (продолжение) 4. Участие различных анализаторов в формировании условнорефректорной связи. Их функциональное состояние

- 59. регуляция взаимодействия безусловных и условнорефлекторных процессов Не следует вырабатывать сразу несколько новых реакций, навыков или умений.

- 60. Утомление Развивающаяся нервная система ребенка функционирует очень интенсивно. В то же время способность ее находиться в

- 61. Переутомление Накапливающееся утомление, отсутствие своевременного отдыха приводят к формированию хронической усталости, или переутомления. Принципиальное различие между

- 62. Нервная деятельность плода и новорожденного Пренатальный онтогенез в первую очередь характеризуется развитием нисшей нервной деятельности (ННД).

- 63. Нервная деятельность плода и новорожденного (условные рефлексы) Именно рождение ребенка, которое влечет за собой появление совершенно

- 64. Нервная деятельность плода и новорожденного Таким образом, реакции новорожденного на факторы окружающей среды обеспечиваются низшей нервной

- 65. ВНД в грудном возрасте Грудной возраст характеризуется незрелостью клеток коры головного мозга и резким преобладанием процесса

- 66. ВНД в грудном возрасте Во втором полугодии первого года жизни начинается развитие сенсорной речи: слышимое ребенком

- 67. ВНД в раннем детстве Период от 1 года до 3 лет характеризуется выраженным усилением нервных процессов.

- 68. ВНД в раннем детстве Из видов отрицательных условных рефлексов в этом возрасте хорошо развивается дифференцировочное торможение.

- 69. ВНД в раннем детстве Изначально слово ассоциируется для ребенка с одним конкретным предметом. Однако предметная деятельность

- 70. ВНД в раннем детстве Динамические стереотипы вырабатываются в раннем детстве во множестве. Это позволяет ребенку легче

- 71. ВНД у детей первого детства У детей старше трех лет наблюдается дальнейшее усиление нервных процессов, особенно

- 72. ВНД у детей первого детства Речь и вторая сигнальная система действительности, как основа абстрактно-логического мышления, продолжают

- 73. ВНД у детей первого детства Изменяется характер взаимодействия первой и второй сигнальных систем действительности: если в

- 74. ВНД во втором детстве Второе детство - период спокойного поступательного развития ВНД. В 7-11 лет нервные

- 75. ВНД подростков В связи с половым созреванием у подростков происходит гормональный сдвиг, влияющий на функциональное состояние

- 76. ВНД подростков Динамические стереотипы вырабатываются медленнее, чем в предыдущем возрастном периоде, но из-за ослабления угасательного торможения

- 77. Показатели моторного развития детей раннего возраста, общения и навыков понимания и становления речи

- 78. Показатели моторного развития детей раннего возраста, общения и навыков понимания и становления речи

- 79. Реакция человека с меланхолическим (А), сангвиническим (Б) и темпераментом на одно и то же событие (по

- 81. Толчком к исследованию роли и механизмов функционирования коры головного мозга послужила работа И.М. Сеченова "Рефлексы головного

- 82. ТОРМОЖЕНИЕ В КОРЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА Любое воздействие, воспринимаемое рецепторами, при подкреплении его безусловным раздражителем

- 83. Безусловное (врожденное) торможение - индукционное проявляется сразу и не требует особой выработки. Оно подразделяется на два

- 84. Безусловное (врожденное) торможение - запредельное Запредельное, или охранительное, торможение развивается тогда, когда интенсивность процессов возбуждения в

- 85. Условнорефлекторное (приобретенное, вырабатываемое) торможение возникает не сразу, а развивается постепенно, вырабатывается после многократного воздействия условного раздражителя

- 86. Условное торможение развивается при отсутствии подкрепления раздражителей, которые постепенно приобретают свойства условного тормозного (или отрицательного) сигнала;

- 87. Дифференцировочное торможение вырабатывается тогда, когда на организм действуют несколько сходных по своим качествам раздражителей, один из

- 88. Запаздывающее торможение характеризуется тем, что реакция на условный раздражитель не проявляется в течение некоторого времени после

- 89. Условный тормоз развивается в том случае, если после прочной выработки положительного условного рефлекса на какой-либо раздражитель

- 90. Угасательное торможение Угасательное торможение развивается, если условный рефлекс многократно не подкрепляется безусловным раздражителем. Через некоторое время

- 91. «встречи двух возбуждений» Сущность «встречи двух возбуждений» заключается в том, что если одномоментно возбуждаются две функциональные

- 92. Виды внутреннего, или условного, торможения являются более сложными реакциями. Так, если у ребенка выработан рефлекс на

- 93. Дифференцировка реакции в зависимости от вызывающего ее стимула возможна с третьего месяца жизни. Первой дифференцировкой является

- 94. Задерживание реакции В основе задерживания реакции (с седьмого-восьмого месяца жизни) лежит способность произвольно отсрочить ее до

- 95. Условное торможение еще более сложная реакция, при которой тормозящим фактором является дополнительное условие. Подобное поведение требует

- 96. ТОРМОЖЕНИЕ В КОРЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА Любое воздействие, воспринимаемое рецепторами, при подкреплении его безусловным раздражителем

- 97. Безусловное (врожденное) торможение - индукционное проявляется сразу и не требует особой выработки. Оно подразделяется на два

- 98. Безусловное (врожденное) торможение - запредельное Запредельное, или охранительное, торможение развивается тогда, когда интенсивность процессов возбуждения в

- 99. Условнорефлекторное (приобретенное, вырабатываемое) торможение возникает не сразу, а развивается постепенно, вырабатывается после многократного воздействия условного раздражителя

- 100. Условное торможение развивается при отсутствии подкрепления раздражителей, которые постепенно приобретают свойства условного тормозного (или отрицательного) сигнала;

- 101. Дифференцировочное торможение вырабатывается тогда, когда на организм действуют несколько сходных по своим качествам раздражителей, один из

- 102. Запаздывающее торможение характеризуется тем, что реакция на условный раздражитель не проявляется в течение некоторого времени после

- 103. Условный тормоз развивается в том случае, если после прочной выработки положительного условного рефлекса на какой-либо раздражитель

- 105. Скачать презентацию

Слайд 2Интегративные функции головного мозга

обеспечивают врожденные и приобретенные формы поведения,

обучение и

Интегративные функции головного мозга

обеспечивают врожденные и приобретенные формы поведения,

обучение и

сознание, речь и мышление,

мотивации и эмоции,

бодрствование и сон.

Благодаря этим функциям сохраняется целостность организма, его приспособление к окружающей среде, поведенческие реакции, направленные на сохранение жизни индивидуума и выживания вида.

Для обозначения интегративных функций высших отделов головного мозга также применяют термин "высшая нервная деятельность". Она обеспечивается за счет аналитико-синтетической деятельности коры полушарий большого мозга и подкорковых структур.

Слайд 3Определение

Термин "высшая нервная деятельность" был предложен И.П. Павловым для обозначения нейрофизиологических

Определение

Термин "высшая нервная деятельность" был предложен И.П. Павловым для обозначения нейрофизиологических

В противовес этому нейрофизиологические процессы, обеспечивающие реализацию безусловных рефлексов и инстинктов, стали называть низшей нервной деятельностью.

Слайд 4Исторические факты

И.М. Сеченов высказал предположение о рефлекторном характере деятельности высших отделов мозга.

Исторические факты

И.М. Сеченов высказал предположение о рефлекторном характере деятельности высших отделов мозга.

И.М. Сеченов считал, что физиология должна изучать и середину рефлекторного акта - «психический элемент», который очень часто оказывается не самостоятельным явлением, а интегральной частью этого процесса. По его мнению, мысли являются рефлексами с заторможенными эффекторными концами.

Теоретические предположения И.М. Сеченова получили экспериментальное подтверждение в трудах И.П. Павлова, который разработал метод объективной оценки функций высших отделов мозга - метод условных рефлексов. Он сосредоточил основное внимание именно на психическом элементе рефлекторного процесса (интегральной части рефлекса по Сеченову), благодаря изменчивости которой организм может постоянно приспосабливаться к среде обитания.

Слайд 5Три принципа рефлекторной деятельности

И.П. Павлов считал, что теория рефлекторной деятельности опирается

Три принципа рефлекторной деятельности

И.П. Павлов считал, что теория рефлекторной деятельности опирается

принцип детерминизма, т.е. толчка, причины для всякого действия;

принцип анализа и синтеза, т.е. первичного разложения целого на части, а затем постепенного сложения целого из элементов;

принцип структурности, т.е. расположения действий силы в пространстве, приурочение динамики к структуре.

Слайд 6Рефлекс

Основная форма деятельности ЦНС

Ответная реакция организма на раздражение при участии центральной

Рефлекс

Основная форма деятельности ЦНС

Ответная реакция организма на раздражение при участии центральной

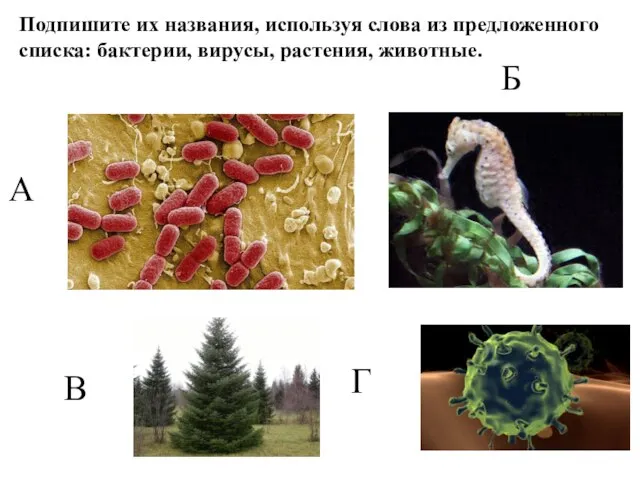

Слайд 7Дуга вегетативного (слева) и соматического (справа) рефлексов

Дуга вегетативного (слева) и соматического (справа) рефлексов

Слайд 8 Принципы рефлекторной деятельности

Принцип детерминизма, или причинной обусловленности. Согласно этому принципу рефлекторный

Принципы рефлекторной деятельности

Принцип детерминизма, или причинной обусловленности. Согласно этому принципу рефлекторный

Принцип структурности, или целостности, - рефлекторный акт осуществляется только при условии структурной и функциональной целостности материальной основы рефлекса - рефлекторной дуги, или рефлекторного кольца.

Слайд 9Принцип анализа и синтеза

При осуществлении рефлекса раздражитель подвергается анализу, т. е. «разложению»,

Принцип анализа и синтеза

При осуществлении рефлекса раздражитель подвергается анализу, т. е. «разложению»,

Одновременно с анализом протекают синтетические процессы, т. е. процессы познания раздражителя как целостности на основе обобщения и сопоставления его характеристик, выделенных при анализе. В результате аналитико-синтетической деятельности нервной системы возникает адекватный силе и качеству раздражителя ответ.

Например, проанализировав свойства зрительного раздражителя (форму, цвет, характер поверхности, удаленность, направление движения и пр.), в результате синтеза можно определить, что это — большое, круглое, желто-красное, ровное яблоко, которое катится по столу, и тут же протянуть к нему руку.

Слайд 10Благодаря работам русских ученых И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е.

Благодаря работам русских ученых И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е.

В условиях физиологической нормы работа всех органов и систем согласована, организм реагирует на изменения внешней и внутренней среды как единое целое. Согласование отдельных рефлексов достигается за счет координации в пределах ЦНС возбуждения и торможения. Координация этих нервных процессов подчиняется ряду закономерностей: иррадиации, концентрации, индукции и доминанты.

Слайд 11Взаимодействие организма

и окружающей среды осуществляется

По рефлекторному принципу с участием низшей нервной деятельности

Взаимодействие организма

и окружающей среды осуществляется

По рефлекторному принципу с участием низшей нервной деятельности

В основе ННД лежат безусловные рефлексы

В основе ВНД лежат условные рефлексы

Слайд 12Безусловные рефлексы

Наследственно закрепленные (врожденные), например, сосательные, мигательные и др.

Совокупность безусловных рефлексов составляет

Безусловные рефлексы

Наследственно закрепленные (врожденные), например, сосательные, мигательные и др.

Совокупность безусловных рефлексов составляет

Инстинкт – определенная последовательность безусловных рефлексов, которые возникают, как правило, почти в неизменном виде в ответ на внешнее или внутреннее раздражение. Это сложные врожденные рефлексы, сумма опыта поколений данного вида

Инстинкт – врожденная форма приспособительного поведения

Слайд 13

РЕФЛЕКСЫ НОВОРОЖДЕННЫХ

Особое внимание в становлении моторных реакций новорожденных и детей грудного возраста

РЕФЛЕКСЫ НОВОРОЖДЕННЫХ

Особое внимание в становлении моторных реакций новорожденных и детей грудного возраста

Как уже было отмечено, в процессе развития ребенка, созревания различных отделов нервной системы происходит редукция целого ряда безусловных автоматизмов, которая свидетельствует о последовательном включении сложных моторных актов.

На основе безусловнорефлекторной деятельности формируются условнорефлекторные связи (ползание по Бауэру-самостоятельное ползание, рефлекс опоры - самосгоятельное стояние, хватательный рефлекс - произвольное хватание и т. д.).

Из большого количества описанных безусловных рефлексов целесообразно выделить группу наиболее важных для диагностики и оценки нервно-психического развития ребенка.

Слайд 14Условия исследования рефлекторной деятельности

Рефлексы будут более отчетливы, если их вызывают в спокойной

Условия исследования рефлекторной деятельности

Рефлексы будут более отчетливы, если их вызывают в спокойной

Если ребенок беспокоен, сонлив, исследование лучше провести в другое время.

Для получения более достоверных сведений, обследование желательно повторить в течение дня.

Исследуя безусловнорефлекторную деятельность, необходимо учитывать не только наличие и силу того или иного рефлекса, но и его полноту, быстроту угасания, симметричность, а также сроки исчезновения.

Слайд 15Безусловные рефлексы систематизируют по локализации

Безусловные рефлексы систематизируют по локализации :

Безусловные рефлексы систематизируют по локализации

Безусловные рефлексы систематизируют по локализации :

- со стороны лица: сосания, поисковый (Куссмауля), хоботковый;

- со стороны рук верхний хватательный (Робинсона), ладонно – рото - головной (Бабкина), объятия (Моро);

- со стороны туловища: Галанта, Переса;

- со стороны ног: нижний хватательный, опоры, автоматической ходьбы, Бабинского;

- рефлексы положения: плавания, ползания (Бауэра), асимметричный шейный тонический (Магнуса- Клейма), симметричный шейный тонический, тонический лабиринтный, цепные симметричные рефлексы, реакции равновесия.

Слайд 16Систематизация безусловных рефлексов по уровню

- сегментарные двигательные автоматизмы, обеспечивающиеся сегментами:

Систематизация безусловных рефлексов по уровню

- сегментарные двигательные автоматизмы, обеспечивающиеся сегментами:

а) мозгового ствола (оральные автоматизмы): рефлексы Бабкина, Куссмауля, хоботковый, сосательный;

б) спинного мозга (спинальные автоматизмы): рефлексы опоры, автоматической ходьбы, Бауэра, защитный, верхний и нижний хватательный, Робинсона, Бабинского, Галанта, Переса, Моро;

- надсегментарные позотонические автоматизмы, обеспечиваюшиеся:

а) центрами продолговатого мозга (миелэнцефальные позотонические автоматизмы): рефлексы Магнуса- Клейма, симметричный шейный тонический, тонический лабиринтный;

б) центрами среднего мозга (мезэнцефальные позотонические автоматизмы): цепные симметричные рефлексы, Ландау, рефлексы равновесия. Ниже приведена методика исследования наиболее часто исследуемых рефлексов с указанием сроков выявления.

Слайд 17

Рефлекс Моро вызывают разными способами:

- ребенка, находящегося на руках врача, резко

Рефлекс Моро вызывают разными способами:

- ребенка, находящегося на руках врача, резко

- быстрым движением разгибают нижние конечности;

- наносят короткий удар по поверхности, на которой лежит ребенок, на расстоянии 15-20 см от его головы;

- взяв ребенка за ноги, перемещают его на 10-15 см по поверхности, на которой он лежит.

Слайд 18Рефлекс Моро. Первая фаза.

Асимметричный шейный тонический рефлекс

(Магнуса - Клейма)

В ответ

Рефлекс Моро. Первая фаза.

Асимметричный шейный тонический рефлекс

(Магнуса - Клейма)

В ответ

Асимметричный шейный тонический рефлекс (Магнуса - Клейма) - при повороте головы лежащего на спине ре-бенка (нижнюю челюсть доводят до уровня плеча) происходит разгибание конечностей, к которым обращено лицо, и сгибание противоположных.

Более постоянна реакция верхних конечностей (поза «стрелка из лука» ), Рефлекс угасает к 2 мес жизни.

Слайд 19

Рефлекс Моро. Первая фаза.

Рефлекс Моро. Первая фаза.

Слайд 20Асимметричный шейный тонический рефлекс (Магнуса - Клейма)

Асимметричный шейный тонический рефлекс (Магнуса - Клейма)

Слайд 21

Верхний хватательный рефлекс - схватывание и удержание пальцев, вложенных в ладони ребенка.

Верхний хватательный рефлекс - схватывание и удержание пальцев, вложенных в ладони ребенка.

Слайд 22

Рефлекс Бабинского (рис.) - при штриховом раздражении подошвы по наружному краю стопы

Рефлекс Бабинского (рис.) - при штриховом раздражении подошвы по наружному краю стопы

Слайд 23Высшая нервная деятельность

Совокупность условных рефлексов составляет основу В.Н.Д.: деятельность коры больших полушарий

Высшая нервная деятельность

Совокупность условных рефлексов составляет основу В.Н.Д.: деятельность коры больших полушарий

Слайд 24Свойства высшей нервной

деятельности

Сила нервных процессов (возбуждения и торможения)

Их уравновешенность (баланс)

Подвижность

Свойства высшей нервной

деятельности

Сила нервных процессов (возбуждения и торможения)

Их уравновешенность (баланс)

Подвижность

Слайд 25Условные рефлексы

Индивидуально приобретенные приспособительные реакции организма, возникающие при определенных условиях на основе

Условные рефлексы

Индивидуально приобретенные приспособительные реакции организма, возникающие при определенных условиях на основе

Рефлекс выработанный в процессе жизни.

Слайд 26Условия выработки условных рефлексов

Наличие в качестве основы безусловного или ранее выработанного условного

Условия выработки условных рефлексов

Наличие в качестве основы безусловного или ранее выработанного условного

Сочетание двух раздражителей: будущего условного, первоначально индифферентного (безразличного), и подкрепляющего – безусловного.

Очередность действия раздражителей: условный раздражитель должен всегда несколько предшествовать безусловному подкреплению, т.е. служить для человека сигналом биологически значимого раздражителя.

Меньшая сила воздействия (меньшая значимость) условного раздражителя по сравнению с безусловным; (подкреплением)

Неоднократное повторение сочетания данных раздражителей

Отсутствие посторонних раздражителей

Нормальное функциональное состояние нервной системы, прежде всего коры больших полушарий

Слайд 27Схема образования условных рефлексов

/, II — очаги возбуждения в коре головного

Схема образования условных рефлексов

/, II — очаги возбуждения в коре головного

1 - глаз (воспринимает индифферентный раздражитель);

2 - язык (воспринимает существенный раздражитель);

3 - слюнная железа;

4 - кора головного мозга;

5 - временная условно-рефлекторная связь;

б - подкорковый центр

безусловного рефлекса;

А - рефлекторная дуга безусловного рефлекса;

Б - рефлекторная дуга условного рефлекса; -» - направление возбуждения

Слайд 28. Динамика образования временной условно-рефлекторной связи в коре большого мозга (по И.П.

. Динамика образования временной условно-рефлекторной связи в коре большого мозга (по И.П.

А - световой раздражитель вызывает «очаг» возбуждения в зрительной области коры;

Б - последующее пищевое воздействие формирует «очаг» возбуждения в лобной области коры;

В - между «очагами» представительства условного (свет) и безусловного (пища) раздражителей в коре формируется временная связь. В этом случае условный раздражитель (свет) вызывает пищевую реакцию животного

Слайд 29Механизм образования условного рефлекса

Формирование слабого очага возбуждения в коре Г.М. (зрительный ,

Механизм образования условного рефлекса

Формирование слабого очага возбуждения в коре Г.М. (зрительный ,

Формирование в коре Г.М.сильного очага возбуждения (доминирующего), при подкреплении индифферентного раздражителя безусловным реализуется безусловный рефлекс.

Формирование временной связи, - структурно-функциональное объединение двух и более корковых нервных центров.

Суммация возбуждения и проторение нервного пути.

Выработка условного рефлекса

Замыкание временной связи

Слайд 30Первая сигнальная система

Это сенсорные системы, обеспечивающие формирование непосредственного представления об окружающей действительности.

Первая сигнальная система

Это сенсорные системы, обеспечивающие формирование непосредственного представления об окружающей действительности.

Первичный контакт с раздражителем вызывает ощущения, которые сигналят организму о свойствах раздражителя

Система отражения действительности в форме ощущений и восприятия, обеспечивает конкретно- чувственное отражение окружающей действительности.

Функция мозга, обуславливающая превращение непосредственных раздражителей в различные виды деятельности.

Слайд 31Вторая сигнальная система

Особая форма высшей нервной деятельности – система условных рефлексов на

Вторая сигнальная система

Особая форма высшей нервной деятельности – система условных рефлексов на

Система отражения окружающей действительности в виде понятий, содержание которых фиксируется в словах математических символах, и так далее т.е. в совокупности речевых сигналов человека. (Слово становится сигналом сигналов)

Способность обобщать словом бесчисленные сигналы первой сигнальной системы (зрительные, слуховые и т.д.)

Способность к абстрактно-логическому мышлению на базе второй сигнальной системы

В.С.С. Включает в себя не только речь, но мышление

В.С.С. Явилась одним из оснований выделения И.П. Павловым специльно человеческих типов высшей нервной деятельности

Слайд 32Сигнальные системы

Обеспечивают восприятие, обработку и обмен информации.

Первая сигнальная система -

Сигнальные системы

Обеспечивают восприятие, обработку и обмен информации.

Первая сигнальная система -

Вторая сигнальная система -- это совокупность анализаторов, которые отвечают за речь и абстрактное мышление (при этом слово является универсальным заменителем всех остальных сигналов).

В этой системе происходит отражение предметов и явлений окружающего мира в виде символов и знаков, которые являются составляющими элементами языка и речи.

Слайд 33

Типы высшей нервной деятельности

Различают общебиологические и человеческие типы высшей нервной деятельности.

Типы высшей нервной деятельности

Различают общебиологические и человеческие типы высшей нервной деятельности.

Общебиологические типы высшей нервной деятельности свойственны как человеку, так и животным. Еще знаменитый Гиппократ (5-4 век до н.э.) отмечал особенности темпераментов людей, считая что они обусловлены различиями в соотношении различных жизненных соков в организме: крови, желтой и черной желчи и слизи.

Он выделил четыре основных типа темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик.

Исследованиями лаборатории И.П. Павлова, выполненными в 20-х годах прошлого столетия, было показано, что особенности поведенческих реакций как животных, так и человека зависят

от силы, подвижности и уравновешенности возбудительного и тормозного процессов.

Эти характеристики возбуждения и торможения определяют по скорости образования и угасания условных рефлексов, пороговой величине раздражителей, необходимых для вызова рефлексов, и ряду других показателей

На основании тестирования возбудительного и тормозного процесса И. П. Павловым выделено четыре основных общебиологических типа высшей нервной деятельности.

Слайд 34• 1-й тип - сильный, подвижный, уравновешенный

Этот тип часто называют сангвиническим, так

• 1-й тип - сильный, подвижный, уравновешенный

Этот тип часто называют сангвиническим, так

Для сангвиника характерны энергичность, решительность, подвижность.

Он легко переключается на различные виды деятельности, имеет высокую психическую н эмоциональную активность, сравнительно легко переживает неудачи и неприятности.

Слайд 35• 2-й тип -- сильный, инертный, уравновешенный

Соответствует флегматику по Гиппократу.

Такие люди

• 2-й тип -- сильный, инертный, уравновешенный

Соответствует флегматику по Гиппократу.

Такие люди

Им трудно переключиться с одного вида деятельности на другой.

При отсутствии таких переключении они проявляют высокую работоспособность.

Подчеркивая важнейшую характеристику этого типа, И.П. Павлов называл его спокойным.

Слайд 36• 3 -й тип - сильный, неуравновешенный

Соответствует холерику по Гиппократу.

Поведение холерика

• 3 -й тип - сильный, неуравновешенный

Соответствует холерику по Гиппократу.

Поведение холерика

Павлов также давал этому типу название «безудержный».

Слайд 37• 4 - й тип - слабый.

Имеет слабую силу возбудительного процесса.

• 4 - й тип - слабый.

Имеет слабую силу возбудительного процесса.

Легко утомляем.

При действии сильных раздражителей легко переходит к торможению.

В условиях напряженной деятельности и особенно в конфликтных ситуациях подвержен срывам и неврозам.

Этот тип соответствует описанию меланхолика по Гиппократу.

Таких людей отличает высокая эмоциональная ранимость, замкнутость, склонность к мрачным мыслям без явных на то причин.

Слайд 38Обсуждение

Наиболее ярко отличительные особенности описанных темпераментов наблюдаются, если животное или человек

Обсуждение

Наиболее ярко отличительные особенности описанных темпераментов наблюдаются, если животное или человек

Однако ярко выраженные типы темпераментов животных и особенно человека встречаются не часто. Обычно имеется комбинация отдельных черт разных темпераментов.

Тип высшей нервной деятельности обусловлен генетически.

Однако условия воспитания и жизни могут сильно влиять на поведенческие характеристики.

У людей характер поведенческих реакций может сильно меняться также в зависимости от обстоятельств.

Существуют примеры того, как люди, имеющие в обычных условиях меланхолический тип поведения, в момент тяжелых испытаний проявляли сильную волю и стойкость.

Слайд 39Типы ВНД

Типы ВНД

Слайд 40Реакция человека с меланхолическим (А), сангвиническим (Б) и темпераментом на одно и

Реакция человека с меланхолическим (А), сангвиническим (Б) и темпераментом на одно и

Слайд 41Реакция человека с холерическим (В) и флегматическим (Г) темпераментом на одно и

Реакция человека с холерическим (В) и флегматическим (Г) темпераментом на одно и

Слайд 42Развитие эмоций

Пожалуй, единственная эмоция новорожденного - отрицательная в виде крика, причем всегда

Развитие эмоций

Пожалуй, единственная эмоция новорожденного - отрицательная в виде крика, причем всегда

Период новорожденности - это, по существу, единственный период жизни здорового ребенка, когда в его поведении преобладают отрицательные эмоции, во всяком случае во внешних проявлениях.

Последующая эволюция всегда в пользу положительных эмоций.

Одним из самых первых ее проявлений является феномен «ротового внимания», сосредоточения. К концу 2-3-й недели жизни в ответ на ласковый голос, прежде всего матери, ее улыбку, особенно при их повторении, ребенок «замирает», по круговой мышце рта прокатывается едва заметная волна сокращений, от чего губы слегка вытягиваются вперед, как будто он «слушает губами». По сути дела, это уже примитивная улыбка, которая к одному месяцу превращается в настоящую улыбку.

Улыбка ребенка - начало психической и социальной жизни, она всегда появляется только как реакция на взрослого человека.

Слайд 43Комплекс оживления

Приблизительно к трем месяцам эмоциональные реакции ребенка достаточно разнообразны. Преобладающими из

Комплекс оживления

Приблизительно к трем месяцам эмоциональные реакции ребенка достаточно разнообразны. Преобладающими из

Ребенок очень активно реагирует на взрослого. Появляется реакция, которую принято называть «комплекс оживления». Одновременно с улыбкой, широко открытыми, блестящими глазами, ребенок делает серию громких, глубоких вздохов, вскидывает ручки, перебирает ногами, радостно повизгивает, то есть выражает радость всеми доступными ему способами.

Очень важно отметить, что реакция оживления появляется только на человека. Если в первые два месяца нужно было использовать длительное раздражение, чтобы вызвать положительную реакцию, то к трем месяцам один вид матери, ласковый голос при водят к появлению «комплекса оживления».

Отрицательные эмоции в этом возрасте связаны почти исключительно с разобщением со взрослыми и выражаются криком и хныканием. Появляется эмоциональная окраска крика, по которой мать может определить состояние ребенка: просто зовет (соскучился), мокрый, голодный и т. д.

В интонации крика на фоне неудовольствия появляются нотки требовательности (призывает взрослых изменить свое поведение).

Слайд 44ВНД и ребенок

С 3 до 6 мес эмоциональная жизнь ребенка еще больше

ВНД и ребенок

С 3 до 6 мес эмоциональная жизнь ребенка еще больше

Этот вид деятельности приобретает доминирующую форму и носит характер элементарной начальной игры; по соотношению трех примитивных эмоций - радости, гнева и страха - в этом возрасте уже можно судить о темпераменте и характере ребенка.

У ребенка-флегматика не удается выявить какого-либо преобладания эмоциональных проявлений. Он не эмоционален, спокойный, серьезный карапуз. Чтобы его развеселить или, наоборот, испугать, нужны очень сильные раздражители и их достаточно длительное воздействие.

Формула ребенка-холерика - гнев, радость, страх. Ребенок очень возбудим, причем наиболее яркие эмоции связаны с реакцией гнева. Он бурно реагирует на отсутствие матери, неудобное положение. Одновременно - быстро успокаивается, достаточно ярко проявляет положительные эмоции. Такие дети обычно очень трудны для воспитания.

Слайд 45ВНД и ребенок

У ребенка-сангвиника основная эмоциональная реакция - радость, которую он постоянно

ВНД и ребенок

У ребенка-сангвиника основная эмоциональная реакция - радость, которую он постоянно

Ребенок-меланхолик - «грустный» ребенок, его преобладающая реакция - страх. Гнев и радость проявляются менее ярко. Создается впечатление, что ребенок вечно напуган. Вашу улыбку он встречает недоверчиво и долго решает, нужно ли ему улыбнуться или рассердиться на такую фривольность. Именно у таких детей можно наблюдать неадекватные реакции на положительные воздействия: новая игрушка вызывает сначала негативное отношение (плач, нежелание ею играть) и, лишь позднее, нормальную положительную реакцию.

Несомненно, эти особенности реагирования можно выявить лишь при очень внимательном и длительном наблюдении, поскольку в этом возрасте, независимо от темперамента, основная эмоциональная настроенность всегда положительная. Скучные, сердитые люди появляются позднее.

К 6 мес исчезает комплекс оживления - ребенку хватает мимики, голоса, чтобы четко передать свое настроение. Он уже хорошо улавливает не только сам голос, но и его интонации, появляются первые признаки каприза ребенка.

Слайд 46ВНД и ребенок

Во втором полугодии жизни происходит не столько появление новых

ВНД и ребенок

Во втором полугодии жизни происходит не столько появление новых

После года эмоциональная жизнь ребенка очень активна. Он почти все время находится в состоянии радостного возбуждения. По наблюдениям педиатров ребенок в возрасте 1,5 лет улыбается каждые 6 минут. Появляются такие сложные эмоции, как сопереживание, что считают показателем зрелости эмоциональной сферы.

Совершенствуются и отрицательные эмоции, тем более, что с их помощью ребенку часто удается получить желаемое. Однако он не может регулировать меру их проявления, в связи с чем выраженность отрицательных эмоций бывает чрезмерной, что может приводить к патологии.

Из отрицательных, имеющих уже социальную окраску эмоций, наиболее яркой является каприз, который проявляется в двух основных формах - тормозной и возбудимой. При тормозной форме характерно манерное поведение, «застывание» с обидой, грустью. Весь вид ребенка является живым укором несправедливости взрослого к «невинному дитяте».

Слайд 47Типы в.н.д. на основе

двух сигнальных систем

Художественный - характеризуется образным мышлением; в

Типы в.н.д. на основе

двух сигнальных систем

Художественный - характеризуется образным мышлением; в

Мыслительный - процессы познания, мышление базируются на абстрактных понятиях. Определяющими в индивидуальном поведении становятся «сигналы сигналов» - стимулы второй сигнальной системы (словесное мышление)

Средний – с уравновешиванием обеих сигнальных систем

Слайд 48

Развитие высшей нервной деятельности в онтогенезе

Путь, который проходит ребенок от рождения

Развитие высшей нервной деятельности в онтогенезе

Путь, который проходит ребенок от рождения

Первые семь лет жизни — очень ответственный этап в становлении личности, именно в этот период закладываются ее основы, приобретается опыт, который будет сопровождать человека всю жизнь.

Поэтому крайне важно в эти годы обеспечить ребенка не только оптимальными условиями для физического и умственного развития, но и окружить его вниманием, любовью, заботой, научить общаться, позитивно воспринимать себя и других людей, т.е. создать условия для благополучного душевного развития.

Знание особенностей развития ВНД детей раннего возраста является одним из важнейших условий для эффективной организации процесса воспитания и обучения ребенка. Игнорирование педагогами и родителями этих особенностей приводит к конфликтным ситуациям и нарушению здоровья.

Слайд 49Созревание клеток центральной нервной системы

Нервная система человека — биологический субстрат его психики

Созревание клеток центральной нервной системы

Нервная система человека — биологический субстрат его психики

К моменту рождения ребенка по сравнению с другими органами и системами она наименее развита и дифференцирована.

Более закончен по строению спинной мозг; головной мозг продолжает быстро расти и развиваться.

У новорожденного масса мозга составляет 350-400 г, но уже к году она утраивается, а к шести годам близка к массе мозга взрослого человека.

После рождения продолжается изменение формы и величины борозд и извилин; особенно энергично оно происходит в первые пять лет жизни.

Число нервных клеток в полушариях большого мозга новорожденного такое же, как у взрослого, но по строению они еще незрелы.

Созревание клеток коры заканчивается к 18-20 месяцам, продолговатого мозга и регуляторных структур — к семи годам.

Слайд 50Развитие головного мозга запрограммировано

Развитие головного мозга запрограммировано генетически: в определенной последовательности

Развитие головного мозга запрограммировано

Развитие головного мозга запрограммировано генетически: в определенной последовательности

Созревание наиболее эволюционно молодых отделов происходит только под влиянием внешней среды и зависит от поступающей в мозг информации.

По мере роста и созревания мозга усложняется его взаимодействие с внешней средой, что, в свою очередь, стимулирует развитие мозга, совершенствует его структурно- функциональную организацию.

Чем выше уровень развития мозга, тем сложнее и разнообразнее становятся психические реакции, тем большее значение в регуляции поведения приобретает жизненный опыт.

Слайд 51Закономерности развития ЦНС - резюме

Еще одна важнейшая закономерность созревания мозга имеет прямое

Закономерности развития ЦНС - резюме

Еще одна важнейшая закономерность созревания мозга имеет прямое

По вертикали созревают прежде всего наиболее эволюционно древние структуры (спинной мозг, ствол мозга, т. е. наиболее глубоко расположенный его отдел), отвечающие за жизненно важные физиологические функции, такие, как дыхание, кровообращение и т. п., а уже затем только постепенно созревают эволюционно более молодые отделы — кора больших полушарий. В самую последнюю очередь достигают зрелости наиболее «человеческие» отделы, которые, собственно, определяют высшие психические функции, в том числе интеллект человека.

По горизонтали развитие идет от проекционных отделов, где обрабатывается информация, поступающая от органов чувств (эти отделы уже с момента рождения обеспечивают организму элементарные контакты с внешним миром), к ассоциативным, ответственным за сложные формы психической деятельности. Этот принцип развития структур мозга в онтогенезе Л. С. Выготский обозначил как направление «снизу вверх».

Слайд 52Развитие личности ребенка

Таким образом, развитие нервной системы и психики ребенка зависит

Развитие личности ребенка

Таким образом, развитие нервной системы и психики ребенка зависит

Развитие личности ребенка происходит в совместной с окружающими людьми деятельности.

Известно, что недостаток стимулирующего воздействия на ребенка в периоды становления важных психических функций может привести к задержке и нарушению их формирования.

В физиологии существует понятие сензитивных периодов, в которые развивающийся организм бывает наиболее чувствителен к определенного рода влияниям окружающей действительности.

Сензитивные периоды — это периоды оптимальных сроков развития определенных мозговых структур, формирования протекающих в них процессов и соответствующих свойств психики.

Слайд 53О важности сензитивных периодов

Например, известно, что при неполноценном, скудном общении с ребенком

О важности сензитивных периодов

Например, известно, что при неполноценном, скудном общении с ребенком

Восстановить такой недостаток развития в более старшем возрасте непросто и полностью не всегда возможно.

В возрасте около пяти лет дети особенно чувствительны к развитию фонематического слуха, а в более старшем возрасте эта чувствительность падает, поэтому недостатки восприятия звуков, имеющие место при различных логопедических дефектах, лучше всего поддаются коррекции в этом возрасте.

Недостаточные условия для двигательного развития в первые три года жизни (ограничение подвижности, отсутствие стимулов для двигательного развития) ведут к задержке формирования координации и ловкости, тонких дифференцированных движений.

Слайд 54Новорожденный – возможности развивающего мозга

Функциональные особенности развивающегося мозга характеризуются повышенной возбудимостью подкорковых

Новорожденный – возможности развивающего мозга

Функциональные особенности развивающегося мозга характеризуются повышенной возбудимостью подкорковых

Наблюдаются также повышенная эмоциональность и более выраженная ориентировочная реакция, обусловленные несовершенной регуляцией протекающих процессов.

Формирование высшей нервной деятельности происходит через этапы становления основных функций коры. Уже к моменту рождения у ребенка есть определенные возможности: он слышит, видит, воспринимает боль, тепло, холод, запахи и вкусовые раздражения, у него имеется ряд врожденных безусловных рефлексов (сосательный, оборонительный, ориентировочный).

С первых дней жизни возможна выработка условной реакции на время кормления.

На 10-12-й день после рождения вырабатывается сложный условный рефлекс с включением нескольких анализаторов — вестибулярного, тактильного, а затем и зрительного. Это так называемый рефлекс на положение под грудью.

Слайд 55Рефлексы - безусловные

Показателем достаточного уровня функциональной активности коры в периоде новорожденности

Рефлексы - безусловные

Показателем достаточного уровня функциональной активности коры в периоде новорожденности

Доминанта представляет собой такой очаг возбуждения, в котором любые дополнительные раздражители вызывают, с одной стороны, усиление возбуждения, а с другой — усугубление тормозного состояния в окружающих зонах.

В таком случае перераспределение зон возбуждения происходит с большим трудом. Например, ребенок, увлеченный игрой, не реагирует на слова взрослого. Резкое отвлечение его вызывает дезорганизацию деятельности клеток в обширных отделах мозга, сопровождается общим дискомфортом и отрицательными эмоциями.

В первые дни и недели жизни имеются пищевая и вестибулярная, а с третьего месяца четко выявляется и ориентировочная доминанта. Пищевая доминанта характеризуется тем, что посторонние раздражители (похлопывание по щеке, стук двери и др.) усиливают сосательные движения у ребенка.

При ориентировочной доминанте, наоборот, добавочные раздражители вызывают прекращение сосания и поворот головы в сторону раздражителя.

На вестибулярной доминанте основан обычай успокаивания ребенка покачиванием.

Слайд 56Установление условных рефлексов

Дальнейшее развитие высшей нервной деятельности ребенка происходит по пути становления

Установление условных рефлексов

Дальнейшее развитие высшей нервной деятельности ребенка происходит по пути становления

На их основе формируются простые, а затем и сложные действия, умения, поведенческие акты.

Ранние условные рефлексы ребенка обладают определенными характеристиками: требуют для своей выработки большего числа повторений, нестойки, отличаются длительным латентным периодом.

Они сохраняются в течение всего дошкольного периода, что сказывается на особенностях поведения детей

Слайд 57Условия выработки условного рефлекса

На выработку реакций условнорефлекторного плана влияют определенные условия:

1. Соматическое

Условия выработки условного рефлекса

На выработку реакций условнорефлекторного плана влияют определенные условия:

1. Соматическое

2. Оптимальное состояние функциональной активности подкорковых центров, участвующих в образовании условного рефлекса. Нецелесообразно вырабатывать навык самостоятельно еды у сытого ребенка, так как не будет соответствующего безусловного подкрепления в виде возбуждения пищевого центра; заниматься с утомленным ребенком и т. д.

3. Уровень активности корковых клеток. В физиологии существует термин «состояние оптимальной возбудимости коры», который отражает достаточный уровень функциональной активности для выработки и проявления наиболее адекватных реакций на окружающее. Обычно такое состояние наблюдается у здорового, не переутомленного ребенка.

Слайд 58Условия выработки условного рефлекса

(продолжение)

4. Участие различных анализаторов в формировании условнорефректорной связи. Их

Условия выработки условного рефлекса

(продолжение)

4. Участие различных анализаторов в формировании условнорефректорной связи. Их

5. Определенная сила раздражителя. Громкие звуки, окрик и т. д. вызывают разлитое возбуждение нервных клеток, препятствующее развитию специфической реакции. Очень слабый раздражитель вообще не вызывает достаточного уровня их возбуждения.

6. Подкрепление. У детей следует использовать только по-зитивное подкрепление. С первых месяцев жизни ребенка для подкрепления можно использовать ласковый голос, похвалу, тактильный контакт, т.е. удовлетворение потребности ребенка в общении со взрослым. Если реакция или поведенческий навык осуществляются ребенком только из опасения быть наказанным, то они будут выполняться лишь в специфической ситуации, предполагающей наказание. К тому же такой способ «воспитания» искажает отношения между воспитуемым и воспитателем.

Слайд 59 регуляция взаимодействия безусловных и условнорефлекторных процессов

Не следует вырабатывать сразу несколько новых

регуляция взаимодействия безусловных и условнорефлекторных процессов

Не следует вырабатывать сразу несколько новых

Защита нервных клеток от переутомления и регуляция взаимодействия безусловных и условнорефлекторных процессов осуществляется посредством торможения — прекращения активности определенных групп нервных клеток.

Состояние запредельного торможения возникает при сверхсильных или длительно, монотонно действующих раздражителях, воздействие которых накапливается. У ребенка запредельное торможение проявляется при наказаниях, резком окрике, испуге, длительном сидении в одном положении и др. Следует беречь ребенка от такого состояния.

Сон как вид охранительного торможения обеспечивает отдых клеткам центральной нервной системы. Во время него в нервных клетках происходят обменные процессы, восстанавливающие их функциональные возможности. Недостаток сна отрицательно сказывается на активности мозга ребенка во время бодрствования.

Слайд 60Утомление

Развивающаяся нервная система ребенка функционирует очень интенсивно.

В то же время

Утомление

Развивающаяся нервная система ребенка функционирует очень интенсивно.

В то же время

Кроме того, в связи со склонностью к иррадиации нервные процессы у детей осуществляются более энергозатратным способом, чем у взрослых. Следствием является быстрое утомление.

Причинами его наступления часто бывают чрезмерно длительное бодрствование, недостаточный сон и наличие неблагоприятных физических факторов в среде, где живет ребенок (нарушение воздушного, температурного режима в помещении, плохое освещение, шум), а также непосильная умственная и физическая нагрузка.

Слайд 61Переутомление

Накапливающееся утомление, отсутствие своевременного отдыха приводят к формированию хронической усталости, или

Переутомление

Накапливающееся утомление, отсутствие своевременного отдыха приводят к формированию хронической усталости, или

Принципиальное различие между физиологическим утомлением и переутомлением заключается в том, что при утомлении работоспособность клеток мозга после отдыха восстанавливается до исходного уровня, а при переутомлении этого восстановления не происходит; утомление накладывается на утомление, приводя к серьезным сдвигам в общем состоянии организма.

Переутомление является состоянием, пограничным между здоровьем и болезнью, оно становится благоприятным фоном для развития болезненных отклонений и в физической, и в психической сфере.

При переутомлении наступают выраженные физиологические сдвиги в функциональном состоянии головного мозга, задерживается его созревание, усиливается эмоциональная неустойчивость, раздражительность и непродуктивная возбужденность, возникают головные боли.

Слайд 62Нервная деятельность плода и новорожденного

Пренатальный онтогенез в первую очередь характеризуется развитием нисшей

Нервная деятельность плода и новорожденного

Пренатальный онтогенез в первую очередь характеризуется развитием нисшей

Рефлекторные дуги безусловных рефлексов формируются на третьем месяце пренатального развития. Первыми появляются сосательные и дыхательные движения. Движение конечностей плода наблюдается на четвертом-пятом месяце внутриутробного развития.

Формирование дуг большинства врожденных безусловных рефлексов, которые обеспечивают нормальное функционирование вегетативной сферы, завершается к моменту рождения ребенка.

Возрастные особенности высшей нервной деятельности (ВНД) детей тесно связаны с онтогенетическим развитием коры больших полушарий головного мозга, которое идет в направлении увеличения числа нейронов и количества синаптических связей, а также совершенствования нейронной структуры.

Развитие коры больших полушарий начинается с 3 месяца эмбриональной жизни. Оно тесно связано с развитием рецепторов и анализаторов.

Данные о наличии условнорефлекторной деятельности у плода весьма противоречивы. Некоторые физиологи считают, что к образованию условных связей организм готов уже в последние месяцы пренатального развития. Но большинство исследователей полагают, что у плода условнорефлекторная деятельность отсутствует. Среда существования плода столь постоянна, что приспособления к ее незначительным сдвигам полностью обеспечиваются безусловнорефлекторными реакциями.

Слайд 63Нервная деятельность плода и новорожденного

(условные рефлексы)

Именно рождение ребенка, которое влечет за

Нервная деятельность плода и новорожденного

(условные рефлексы)

Именно рождение ребенка, которое влечет за

Условные реакции новорожденного вырабатываются на биологически важные стимулы, это натуральные рефлексы. Самыми первыми появляются интероцептивные условные рефлексы, т. е. рефлексы, вырабатываемые на внутренние раздражители.

В первые дни постнатальной жизни у ребенка отмечается образование натуральных пищевых рефлексов на время кормления. При строгом режиме кормления на 5-7 день, еще до приема пищи, повышаются количество лейкоцитов и газообмен. Дети пробуждаются, у них наблюдается повышенная двигательная активность. Сосательные движения появляются еще до того, как сосок вложен в рот.

Сигналом для образования рефлексов служит возбуждение интерорецепторов в результате снижения содержания питательных веществ в крови и усиления секреции желез пищеварительного тракта, происходящее через определенные интервалы времени.

Ко 2 неделе после рождения формируется реакция на положение тела для кормления. Реакция проявляется в непроизвольных сосательных движениях, движении головы, открывании рта. Условным сигналом является комплекс раздражителей, действующих на рецепторы кожи, двигательного и вестибулярного анализаторов.

Искусственные условные рефлексы этого периода неустойчивы и требуют многократных сочетаний раздражителей, вплоть до сотен повторений.

Слайд 64Нервная деятельность плода и новорожденного

Таким образом, реакции новорожденного на факторы окружающей среды

Нервная деятельность плода и новорожденного

Таким образом, реакции новорожденного на факторы окружающей среды

первая сигнальная система находится в зачаточном состоянии,

признаки второй сигнальной системы отсутствуют.

Однако у новорожденного отмечаются рефлекторные реакции, лежащие в основе развития коммуникативного поведения и дальнейшей социализации.

Так, уже с первых дней жизни ребенок реагирует на человеческое лицо, в частности, на лицо матери. Отсутствие такой реакции настораживает и требует консультации невролога.

На коммуникацию направлен и вокализационный компонент поведения ребенка.

Первая звуковая реакция - крик - изначально является безусловно рефлекторной, она свидетельствует о дискомфорте и призывает к удовлетворению базовых потребностей.

Слайд 65

ВНД в грудном возрасте

Грудной возраст характеризуется незрелостью клеток коры головного мозга

ВНД в грудном возрасте

Грудной возраст характеризуется незрелостью клеток коры головного мозга

Например, можно сравнить реакцию взрослого человека и грудного ребенка на легкий укол руки. Взрослый в этой ситуации лишь отдернет руку. У грудного ребенка будет наблюдаться более выраженная и широкая двигательная активность, изменения дыхания, крик, плач. Тем не менее в этом возрасте ярко выражено и безусловное торможение.

Вследствие слабости нервных процессов под действием сильных или длительных раздражителей возбуждение нервных центров легко сменяется запредельным торможением. Например, изменение положения тела ребенка активизирует центр вестибулярного анализатора. Но длительное укачивание приводит к тому, что возбуждение этого центра сменяется запредельным торможением, распространяющимся по коре, и ребенок засыпает.

Индукционное торможение также ярко проявляется с первых дней жизни. Так, ребенок при кормлении не берет грудь, если у него есть очаг болевого раздражения. В свою очередь крик, вызванный болевым воздействием, можно подавить, дав ребенку попить.

В этом возрасте продолжают развиваться интероцептивные условные рефлексы. Условные рефлексы на экстероцептивные (внешние) раздражители -- зрительные и слуховые - появляются со второго-третьего месяца развития. Условные рефлексы на зрительные раздражители возникают при их сочетании с кинестетическими, связанными с движениями ребенка. В свою очередь, условные рефлексы на звуковые раздражители вырабатываются при их подкреплении зрительными раздражителями.

Слайд 66ВНД в грудном возрасте

Во втором полугодии первого года жизни начинается

ВНД в грудном возрасте

Во втором полугодии первого года жизни начинается

Развитию моторной речи предшествует подготовительная тренировка артикулярного аппарата. Если в первые дни жизни единственной звуковой реакцией является крик, то уже с 2-3 месяцев у ребенка начинает развиваться гуканье и гуление, заключающееся в повторении отдельных звуков, сначала нечетких, но постепенно дифференцирующихся. При гулении отрабатываются связи слуховых ощущений с комплексом раздражителей от мышц, кожи, слизистой. С 6 месяцев гуление плавно переходит в лепет, когда самопроизвольно или подражательно ребенок подолгу произносит различные слоги. В отличие от гуления лепет появляется лишь при условии речевого контакта со взрослыми, т. е. носит условнорефлекторный характер.

Развитие сенсорной речи приводит к тому, что к концу первого года формируются связи между названием предмета и самим предметом. Ребенок, показывая предмет, пытается его назвать. Так формируется моторная речь. К окончанию первого года жизни активный словарь ребенка может содержать 10-15 слов.

На первом году жизни вырабатывается лишь динамический стереотип на время: ребенок болезненно реагирует на нарушение режима сна и питания.

Слайд 67

ВНД в раннем детстве

Период от 1 года до 3 лет

ВНД в раннем детстве

Период от 1 года до 3 лет

Огромную роль в ускорении темпов формирования ВНД ребенка играет созревание моторных структур коры головного мозга и ходьба. Ходьба резко расширяет горизонты доступного ребенку окружающего мира, открывает возможности для наблюдения и манипуляции с огромным количеством предметов. Это приводит к скачку в развитии первой сигнальной системы действительности.

У ребенка вырабатывается все больше инструментальных условных рефлексов. Он не просто берет предметы в руки, но начинает сначала подражательно, а затем целенаправленно их использовать: берет ложку, надевает шапку на голову, подтаскивает стульчик, чтобы, взобравшись на него, дотянуться до игрушки, и т. д.

На втором году жизни ребенок определяет отдельные признаки комплексных раздражителей, начинается выработка условных рефлексов на цвет, форму, звук объекта. Поведение ребенка все больше приобретает исследовательский характер. Активные действия ребенка с предметами способствуют формированию функций обобщения, что отличает человека от животного уже в этот период развития: ребенок, вычленяя главные признаки предмета, начинает обобщать их в группы.

В 2-3 года образуется большое количество условных рефлексов на отношение величины, тяжести, удаленности предметов, на разную интенсивность одного и того же раздражителя.

Слайд 68ВНД в раннем детстве

Из видов отрицательных условных рефлексов в этом

ВНД в раннем детстве

Из видов отрицательных условных рефлексов в этом

В меньшей мере возрастает способность к выработке запаздывающего торможения: дети способны некоторое время сдерживать мочеиспускание и дефекацию и т. п. На втором, а особенно третьем году жизни отчетливыми становятся реакции условного тормоза: ребенок может прекратить условнорефлекторные действия в ответ на слова «нет», «нельзя» и т. п.

Речь ребенка особенно интенсивно развивается в раннем детстве. Этот период является сенситивным и критическим для становления речевой функции. Отсутствие речевого общения приводит к сложно устранимому дефициту речевой деятельности.

До двухлетнего возраста превращение слова в условный раздражитель происходит лишь при непосредственном контакте ребенка с раздражителем первой сигнальной системы. Так, слову «чашка» ребенка можно обучить, лишь обозначая этим словом конкретный предмет - чашку. Слово легче превращается в условный раздражитель при сочетании его действия с двигательной активностью ребенка, например, если ребенок будет брать предмет, обозначаемый словом «чашка», в руки использовать его.

Слайд 69ВНД в раннем детстве

Изначально слово ассоциируется для ребенка с одним

ВНД в раннем детстве

Изначально слово ассоциируется для ребенка с одним

С двухлетнего возраста вторая сигнальная система начинает постепенно уравновешиваться с первой: новые слова приобретают смысловое значение посредством выработки связей не только с предметами, но и с уже известными ребенку словами. Так развивается еще одна важная функция слова – абстрагирование.

Словарный запас в раннем детстве возрастает от 100 слов в 1,5 года до 1500 слов в три года. Появляется словотворчество: употребление измененных звуковых форм слова, придумывание автономных слов. При нормальном речевом общении автономная речь постепенно исчезает, формируется языковое чутье.

К окончанию раннего детства речь развивается настолько, что ребенок уже использует простые, но полные предложения, использует местоимение «я». Однако в возрасте 2-3 лет основными для ребенка остаются предметные раздражители - (первая сигнальная система действительности), ведущим является конкретно-образное мышление, а абстрактно-логическое лишь начинает развиваться.

Слайд 70ВНД в раннем детстве

Динамические стереотипы вырабатываются в раннем детстве во

ВНД в раннем детстве

Динамические стереотипы вырабатываются в раннем детстве во

Особенно важно в этом возрасте формирование стереотипов предметной деятельности, связанных с само-обслуживанием (закрепление последовательности действия при еде, умывании, одевании и т. п.) И речевых стереотипов.

Из-за недостаточной подвижности нервных процессов и слабой выраженности угасания динамические стереотипы раннего детства очень прочны, а их переделка сложна для ребенка и происходит с большим трудом. Многие из выработанных стереотипов сохраняются на протяжении долгих лет.

Поэтому, разговаривая с ребенком, нельзя искажать речь, «сюсюкать», поощрять искаженное произношение слов. Необходимо уже в этом возрасте воспитывать самостоятельность и аккуратность в быту, формировать привычки, способствующие сохранению и укреплению здоровья.

Слайд 71

ВНД у детей первого детства

У детей старше трех лет наблюдается дальнейшее

ВНД у детей первого детства

У детей старше трех лет наблюдается дальнейшее

Исследовательский компонент в поведении ребенка усиливается, анализ и синтез по-прежнему осуществляется действием: дети стремятся разбирать на части игрушки и другие предметы, но нередко пытаются и «собрать» поломанные игрушки.

Усиление условного торможения приводит к выработке все более тонких дифференцировок как предметных, так и речевых раздражителей, что ведет к более совершенному взаимодействию с предметной средой, повышению темпов расширения словарного запаса, более четкому произношению слов.

Запаздывающее торможение и в этом возрасте вырабатывается сложнее, чем дифференцировочное, поэтому для детей этого возраста характерна нетерпеливость. Уже с 3-5 лет можно тренировать запаздывание с помощью игр, которые требуют проявления этого вида торможения (прятки, «замри» И т. п.).

Достаточно сложно вырабатывается у детей условный тормоз. Умение сдерживать свои реакции при действии запрещающих раздражителей, дисциплина, которая позднее перерастает в самодисциплину, легче развиваются, если ребенку предъявляются четкие, последовательные педагогические требования. Запретов не должно быть много, но они должны быть постоянными и понятными ребенку.

Слайд 72ВНД у детей первого детства

Речь и вторая сигнальная система действительности,

ВНД у детей первого детства

Речь и вторая сигнальная система действительности,

В начале первого детства для ребенка характерна и так называемая «эгоцентрическая речь», обращенная к самому себе и представляющая собой комментирование своих действий. Постепенно она преобразуется в речь; которая опережает и направляет деятельность, т. е. в план поведения, высказанный вслух. Затем эта речь превращается во внутреннюю, являющуюся основой собственно человеческого мышления.

Таким образом, к 6 - 7 годам речь постепенно превращается не только в средство общения, но и в средство планирования и регуляции деятельности ребенка, т.е. наряду с «мышлением в действии», конкретно-образным мышлением, развивается и мышление словесное.

Развитие второй сигнальной системы достигает уровня, при котором ребенок пытается устанавливать причинно-следственные связи между предметами и явлениями окружающего мира, прогнозировать развитие событий.

Слайд 73ВНД у детей первого детства

Изменяется характер взаимодействия первой и второй сигнальных

ВНД у детей первого детства

Изменяется характер взаимодействия первой и второй сигнальных

Возросшая подвижность нервных процессов приводит к тому, что в первом детстве резко повышаются темпы выработки динамических стереотипов. При этом вплоть до 4-5 лет, когда резко усиливается способность к угасанию, выработанные стереотипы очень прочны и малоподвижны. Лишь после 5 лет возможна относительно легкая переделка стереотипов.

В связи с расширением круга общения ребенка среди динамических стереотипов этого возраста большую роль играют стереотипы социального поведения. Формируются эстетические и этические стереотипы.

В выработке этих стереотипов по-прежнему большое значение имеет подражательный рефлекс, поэтому важно, чтобы ребенок постоянно видел примеры общественно приемлемого, адекватного поведения взрослых. Возникающие стереотипы поведения закрепляются в ролевых играх детей. Участвуя в таких играх, родители и педагоги получают возможность корректировать поведение ребенка, направлять его в нужное русло.

Слайд 74

ВНД во втором детстве

Второе детство - период спокойного поступательного развития ВНД.

ВНД во втором детстве

Второе детство - период спокойного поступательного развития ВНД.

Благодаря развитому условному торможению дети готовы к обучению в школе. У них легко формируются новые дифференцировки, они достаточно выдержанны, их легко дисциплинировать. Но при утомлении или действии сильных посторонних раздражителей все эти способности резко снижаются.

Начало второго детства совпадает с началом обучения. Так как режим дня школьника и требования к нему резко отличаются от режима и требований к дошкольнику, происходит ломка динамических стереотипов, выработанных в первом детстве. Этот процесс требует больших затрат энергии, он достаточно продолжителен и вызывает у ребенка чувство дискомфорта.

Если взрослые не учитывают этих особенностей, требуют от ребенка быстрой перестройки, адаптационные возможности ВНД ребенка могут оказаться превышены. Результатом может быть стойкое неприязненное отношение к обучению и развитие невротических заболеваний. По мере адаптации к школе у ребенка все быстрее вырабатываются новые динамические стереотипы

Процесс обучения письму и чтению расширяет возможности использования слова как интегрирующего раздражителя. Это способствует совершенствованию абстрактно-логического мышления, которое постепенно начинает преобладать над конкретно-образным.

Тем не менее вторая сигнальная система по-прежнему базируется на первой, поэтому при обучении нужно использовать наглядные пособия, расширять применение наблюдений и экспериментов при изучении предметов естественнонаучного цикла.

Слайд 75

ВНД подростков

В связи с половым созреванием у подростков происходит гормональный сдвиг,

ВНД подростков

В связи с половым созреванием у подростков происходит гормональный сдвиг,

Сила нервных процессов резко снижается, что приводит к быстрому развитию запредельного торможения под действием сильных раздражителей, к быстрой утомляемости подростков.

Ослабляется тормозящее влияние коры больших полушарий на подкорковые образования, что может привести к нарушению вегетативных функций: одышке, болях в области сердца и др. Ослабление коркового контроля ведет к неконтролируемым эмоциям.

Ослабление всех видов условного торможения отрицательно сказывается на поведении подростков и их способности к обучению. Вследствие ухудшения дифференцировки подростки допускают грамматические ошибки, с трудом усваивают новые понятия.

Ухудшение запаздывания приводит к тому, что подростки крайне нетерпеливы, не выдержанны. Снижение условного тормоза делает подростков мало восприимчивыми к запрещающим раздражителям, что приводит к негативизму в их поведении, ослаблению дисциплины и самодисциплины.

Слайд 76ВНД подростков

Динамические стереотипы вырабатываются медленнее, чем в предыдущем возрастном периоде,

ВНД подростков

Динамические стереотипы вырабатываются медленнее, чем в предыдущем возрастном периоде,

Поэтому важно способствовать формированию у подростков таких стереотипов, которые будут способствовать сохранению здоровья, лучшей социальной адаптации и предупреждать развитие негативных стереотипов, в частности, вредных привычек (курение, употребление алкоголя и т. п.).

Деятельность второй сигнальной системы действительности у подростков ослабляется, условные рефлексы на словесные раздражители вырабатываются медленно, речь отличается лаконичностью, замедленностью, некоторые подростки не могут найти нужные слова, используют слова - паразиты.

Взрослым необходимо учитывать особенности ВНД подростка при его воспитании, планировании объема и структуры учебной нагрузки. Из-за повышенной утомляемости подростки нуждаются в полноценном отдыхе и питании.

К окончанию подросткового периода негативные тенденции в развитии ВНД сменяются позитивными, и ее показатели выходят на уровень взрослого человека.

Слайд 77Показатели моторного развития детей раннего возраста, общения и навыков понимания и становления

Показатели моторного развития детей раннего возраста, общения и навыков понимания и становления

Слайд 78Показатели моторного развития детей раннего возраста, общения и навыков понимания и становления

Показатели моторного развития детей раннего возраста, общения и навыков понимания и становления

Слайд 79Реакция человека с меланхолическим (А), сангвиническим (Б) и темпераментом на одно и

Реакция человека с меланхолическим (А), сангвиническим (Б) и темпераментом на одно и

Слайд 81Толчком к исследованию роли и механизмов функционирования коры головного мозга послужила работа

Толчком к исследованию роли и механизмов функционирования коры головного мозга послужила работа

Основателем учения о высшей нервной деятельности стал И.П. Павлов (1849--1936), который открыл метод выработки условных рефлексов. Таким образом, в самом начале прошлого века было начато объективное исследование психических процессов. Многочисленные экспериментальные работы И.П. Павлова и его сотрудников дали объективный материал, на основе которого были разработаны многие положения учения о высшей нервной деятельности.

Слайд 82

ТОРМОЖЕНИЕ В КОРЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Любое воздействие, воспринимаемое рецепторами, при

ТОРМОЖЕНИЕ В КОРЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Любое воздействие, воспринимаемое рецепторами, при

Если бы происходило только образование условных рефлексов, то в условиях меняющейся среды старые и новые условные рефлексы, вызываемые множеством раздражителей, наслаивались и противоречили бы друг другу. Никакое приобретенное приспособление было бы невозможно.

Подобного наслоения не происходит потому, что даже прочно выработанные условные рефлексы могут не проявляться вследствие торможения в коре больших полушарий.

Существует два типа торможения условных рефлексов: безусловное и условное, Первое может возникать в любом отделе ЦНС, второе присуще только коре головного мозга.

Нетрудно заметить, что типы торможения зеркально повторяют разделение рефлексов на безусловные и условные. Это естественно, так как в основу деления рефлексов и типов торможения положен один принцип - их врожденный или приобретенный характер.

Слайд 83Безусловное (врожденное) торможение

- индукционное

проявляется сразу и не требует особой выработки. Оно

Безусловное (врожденное) торможение

- индукционное

проявляется сразу и не требует особой выработки. Оно

Внешнее, или индукционное, торможение называют так потому, что причина его возникновения лежит вне структуры самого условного рефлекса. Оно возникает, когда при действии условного сигнала внезапно начинает действовать другой, посторонний раздражитель. В коре происходит одновременная отрицательная индукция: новый сильный очаг возбуждения от постороннего раздражителя вызывает понижение возбудимости в нервных центрах условного рефлекса и условная ответная реакция прекращается.

Индукционное торможение условных рефлексов часто связано с ориентировочным рефлексом. Как доминирующий, центр ориентировочного рефлекса индуцирует торможение на другие центры, подавляя осуществление условных рефлексов.

Раздражителем, вызывающим такое торможение, может быть синица, влетевшая в класс во время диктанта, шум пролетающего самолета, звонок в дверь во время еды или зубная боль и т. д.

Таким образом, любой внешний раздражитель, если он достаточно сильный, может по механизму одновременной отрицательной индукции затормозить условный рефлекс. Новые условные рефлексы подвергаются внешнему торможению легче и на более длительный срок, чем «старые». Здесь внешнее торможение выступает в роли инструмента, который способен определить наиболее биологически значимую форму поведения человека.

Слайд 84Безусловное (врожденное) торможение -

запредельное

Запредельное, или охранительное, торможение развивается тогда, когда интенсивность

Безусловное (врожденное) торможение -

запредельное

Запредельное, или охранительное, торможение развивается тогда, когда интенсивность

Это торможение выполняет защитную функцию, предохраняя нервные клетки от истощения, связанного с воздействием чрезвычайно сильного или длительно действующего раздражителя. Здесь происходит последовательная отрицательная индукция, поскольку очаг возбуждения, связанный с осуществлением рефлекса, со временем переходит в противоположное, тормозное состояние. При этом торможение из ограниченного очага может распространяться на всю кору, а затем и на подкорковые структуры.

Примером запредельного торможения, развивающегося под действием сильного, но длительно действующего фактора, может служить сонное состояние, развивающееся у учеников при длительном однообразном, монотонном чтении или рассказе учителя.

Слайд 85Условнорефлекторное (приобретенное, вырабатываемое) торможение

возникает не сразу, а развивается постепенно, вырабатывается после

Условнорефлекторное (приобретенное, вырабатываемое) торможение