Содержание

- 2. Диалектика и метафизика Проблема учета связей исследуемой вещи с другими вещами занимает важное место в диалектическом

- 3. Система это всегда некоторая целостность, представляющая собой совокупность элементов, функциональные свойства и возможные состояния которой обусловлены

- 4. Системный подход Для изучения объекта как системы требуется и особый, системный подход к его познанию. Последний

- 5. «Принцип системности требует разграничения внешней и внутренней сторон материальных систем, сущности и ее проявлений, обнаружения многоразличных

- 6. Принцип детерминизма Детерминизм — (от лат. determino — определяю) — это философское учение об объективной закономерной

- 7. Принцип детерминизма Уже на уровне явлений детерминизм позволяет отграничить необходимые связи от случайных, существенные от несущественных,

- 8. Познавательный процесс, идущий от следствий к причинам, от случайного к необходимому и существенному, имеет целью раскрытие

- 9. Современный детерминизм предполагает наличие разнообразных объективно существующих форм взаимосвязи явлений. Но все эти формы в конечном

- 10. Научное наблюдение и описание Наблюдение есть чувственное (преимущественно-визуальное) отражение предметов и явлений внешнего мира. «Наблюдение —

- 11. Научное наблюдение (в отличие от обыденных, повседневных наблюдений) характеризуется рядом особенностей: целенаправленностью (наблюдение должно вестись для

- 12. Научные наблюдения всегда сопровождаются описанием объекта познания Эмпирическое описание — это фиксация средствами естественного или искусственного

- 13. Эмпирический базис Описания результатов наблюдений образуют эмпирический базис науки, опираясь на который исследователи создают эмпирические обобщения,

- 14. По способу проведения наблюдения могут быть непосредственными и опосредованными. При непосредственных наблюдениях те или иные свойства,

- 15. чаще всего научное наблюдение бывает опосредованным, т. е. проводится с использованием тех или иных технических средств.

- 16. Наблюдения могут нередко играть важную эвристическую роль в научном познании. В процессе наблюдений могут быть открыты

- 17. Эксперимент Эксперимент — более сложный метод эмпирического познания по сравнению с наблюдением. Он предполагает активное, целенаправленное

- 18. По своему замыслу эксперимент всегда опосредован предварительным теоретическим знанием: он задумывается на основании соответствующих теоретических знаний

- 19. Экспериментально ориентированные ученые утверждают, что умно продуманный и «хитро», мастерски поставленный эксперимент выше теории: теория может

- 20. Эксперимент обладает рядом важных, присущих только ему особенностей. Во-первых, эксперимент позволяет изучать объект в «очищенном» виде,

- 21. Эксперимент В-третьих, изучая какой-либо процесс, экспериментатор может вмешиваться в него, активно влиять на его протекание. Как

- 22. В зависимости от характера проблем, решаемых в ходе экспериментов, последние обычно подразделяются на исследовательские и проверочные.

- 23. Проверочные эксперименты служат для проверки, подтверждения тех или иных теоретических построений. Так, существование целого ряда элементарных

- 24. Эксперименты можно разделить на качественные и количественные. Качественные эксперименты носят поисковый характер и не приводят к

- 25. Измерение и сравнение Измерение - это процесс, заключающийся в определении количественных значений тех или иных свойств,

- 26. В основе операции измерения лежит сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам. Чтобы осуществить такое

- 27. Абстрагирование Процесс познания всегда начинается с рассмотрения конкретных, чувственно воспринимаемых предметов и явлений, их внешних признаков,

- 28. Идеализация Мыслительная деятельность исследователя в процессе научного познания включает в себя особый вид абстрагирования, который называют

- 29. В результате таких изменений могут быть, например, исключены из рассмотрения какие-то свойства, стороны, признаки объектов. Так,

- 30. Целесообразность использования идеализации определяется следующими обстоятельствами: Во-первых, «идеализация целесообразна тогда, когда подлежащие исследованию реальные объекты достаточно

- 31. Целесообразность использования идеализации Во-вторых, идеализацию целесообразно использовать в тех случаях, когда необходимо исключить некоторые свойства, связи

- 32. Формализация Под формализацией понимается особый подход в научном познании, который заключается в использовании специальной символики, позволяющей

- 33. Ярким примером формализации являются широко используемые в науке математические описания различных объектов, явлений, основывающиеся на соответствующих

- 34. Аксиоматический метод При аксиоматическом построении теоретического знания сначала задается набор исходных положений, не требующих доказательства (по

- 35. Чтобы задать аксиоматической систему, требуется некоторый язык. В этой связи широко используют символы (значки), а не

- 36. Метод гипотезы В методологии термин «гипотеза» используется в двух смыслах: как форма существования знания, характеризующаяся проблематичностью,

- 37. Лучше всего представление о методе гипотезы дает ознакомление с его структурой. Первой стадией метода гипотезы является

- 38. Третья стадия есть стадия оценки серьезности предположения и отбора из множества догадок наиболее вероятной. Гипотеза проверяется

- 39. На пятой стадии проводится экспериментальная проверка выведенных из гипотезы следствий. Гипотеза или получает эмпирическое подтверждение, или

- 40. Анализ и синтез Под анализом понимают разделение объекта (мысленно или реально) на составные части с целью

- 41. Синтез Для постижения объекта как единого целого нельзя ограничиваться изучением лишь его составных частей. В процессе

- 42. Анализ фиксирует в основном то специфическое, что отличает части друг от друга. Синтез же вскрывает то

- 43. Индукция и дедукция Индукция (от лат. inductio — наведение, побуждение) есть формально-логическое умозаключение, которое приводит к

- 44. Индукция, используемая в научном познании (научная индукция), может реализовываться в виде следующих методов: 1. Метод единственного

- 45. 3. Соединенный метод сходства и различия (представляет собой комбинацию двух вышеуказанных методов). 4. Метод сопутствующих изменений

- 46. Дедукция Дедукция (от лат. deductio - выведение) есть получение частных выводов на основе знания каких-то общих

- 47. Аналогия и моделирование Под аналогией понимается подобие, сходство каких-то свойств, признаков или отношений у различных в

- 48. во всех случаях непосредственному исследованию подвергается один объект, а вывод делается о другом объекте. Поэтому вывод

- 49. «...Под моделированием понимается изучение моделируемого объекта (оригинала), базирующееся на взаимооднозначном соответствии определенной части свойств оригинала и

- 50. Виды моделирования В зависимости от характера используемых в научном исследовании моделей различают несколько видов моделирования. 1.

- 52. Скачать презентацию

Время и вечность в европейской философской мысли и православной патристике

Время и вечность в европейской философской мысли и православной патристике философия нового времени

философия нового времени Дистанционный йога - марафон

Дистанционный йога - марафон Философия врачевания

Философия врачевания Методология и научное исследование

Методология и научное исследование Философия Возрождения

Философия Возрождения Философия античного мира

Философия античного мира Классика обществоведческой мысли Г. Спенсера

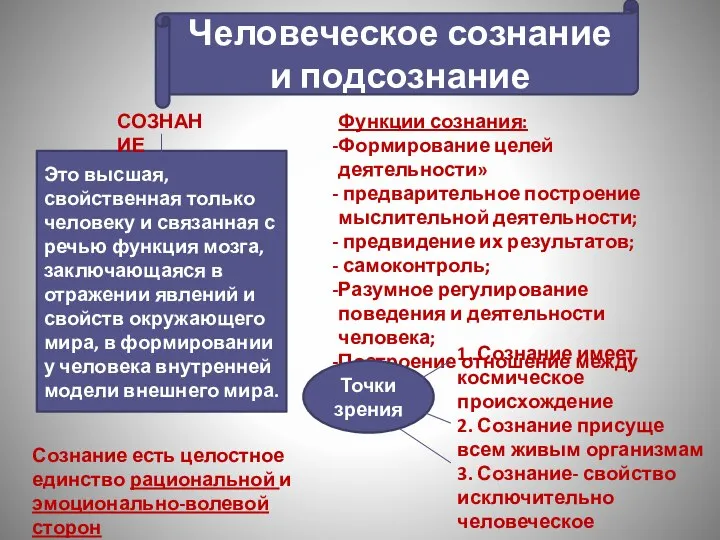

Классика обществоведческой мысли Г. Спенсера Человеческое сознание и подсознание

Человеческое сознание и подсознание Философия эпохи Возрождения (XIV-ХVI вв.)

Философия эпохи Возрождения (XIV-ХVI вв.) Античная философия. Лекция 3

Античная философия. Лекция 3 Философская мысль в советский период

Философская мысль в советский период Нравственный поступок

Нравственный поступок Что такое философия?

Что такое философия? Онтология в 20-х веках

Онтология в 20-х веках Cum realizăm un eseu filosofic

Cum realizăm un eseu filosofic Жизнь и смерть. Смысл жизни

Жизнь и смерть. Смысл жизни тема 3

тема 3 Миссия и профессия

Миссия и профессия Виды познания

Виды познания Отчет лаборатории времени за 2018-2019 год. Расщепление времени

Отчет лаборатории времени за 2018-2019 год. Расщепление времени История и философия науки

История и философия науки Концепция исследования

Концепция исследования Аксиология как учение о ценностях

Аксиология как учение о ценностях Базовые понятия социокультурного исследования телесности: тело, телесность, образ тела, физическая (соматическая) культура

Базовые понятия социокультурного исследования телесности: тело, телесность, образ тела, физическая (соматическая) культура Гуманитарное - Естественнонаучное - Многозначность - Однозначность

Гуманитарное - Естественнонаучное - Многозначность - Однозначность Общество как форма жизнедеятельности людей. 8 класс

Общество как форма жизнедеятельности людей. 8 класс Томас Гоббс

Томас Гоббс