Содержание

- 2. методология В современном науковедении - учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. Методология науки

- 3. теоретические принципы методологические ... Всякая методология выполняет регулятивные и нормативные функции. Но методологическое знание может выступать

- 4. Уровни методологического знания (Э.Г.Юдин)

- 5. философские учения (направления), выступающие в качестве методологии различных человековедческих наук: экзистенциализм, прагматизм, диалектический материализм, неотомизм, неопозитивизм

- 6. Экзистенциализм, или философия существования, переживания человеком своего бытия в мире основные представители — Н.А.Бердяев, Л.И.Шестов (Россия),

- 7. Неотомизм — учение от средневекового религиозного философа Фомы Аквинского который признавал разум как средство, необходимое для

- 8. позитивизм Огромные открытия, сделанные в области химии, биологии на стыке XIX — XX вв., обусловили появление

- 9. Прагматизм возник на рубеже XIX — XX вв. Главные понятия в прагматизме — "опыт", "дело" (греч.

- 10. Диалектический материализм учение о наиболее общих законах движения и развития природы, общества и мышления зародился в

- 11. Конкретно-методологические принципы исследований Системный подход ориентирует на выделение в педагогической системе и развивающейся личности прежде всего

- 12. культурологический подход. Культура понимается как специфический способ человеческой деятельности и предопределяет направленность того или иного вида

- 14. Скачать презентацию

Слайд 2методология

В современном науковедении - учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной

методология

В современном науковедении - учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной

Слайд 3теоретические принципы методологические

...

Всякая методология выполняет регулятивные и нормативные функции. Но методологическое

теоретические принципы методологические

...

Всякая методология выполняет регулятивные и нормативные функции. Но методологическое

Слайд 4Уровни методологического знания (Э.Г.Юдин)

Уровни методологического знания (Э.Г.Юдин)

Слайд 5философские учения (направления), выступающие в качестве методологии различных человековедческих наук:

экзистенциализм,

прагматизм,

философские учения (направления), выступающие в качестве методологии различных человековедческих наук:

экзистенциализм,

прагматизм,

диалектический материализм,

неотомизм,

неопозитивизм и др.

Субъект — человек, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него с целью подчинения своим интересам.

Слайд 6Экзистенциализм, или философия существования, переживания человеком своего бытия в мире

основные представители —

Экзистенциализм, или философия существования, переживания человеком своего бытия в мире

основные представители —

Основное понятие — существование (экзистенция) — индивидуальное бытие человека, погруженного в свое "Я". Они отрицают существование объективного знания и объективных истин. Внешний мир таков, каким его воспринимает внутреннее "Я" каждого.

Экзистенциалисты отмечают деформации личности в современном мире, ее отчуждение, утерю своеобразия и т.п. Выход из этого положения они видят в том, что индивид должен творить себя сам. Поэтому и цель школы состоит в том, чтобы научить школьников "творить себя как личность, учить их так, чтобы они создавали себя". Экзистенциализм выступает в качестве философского основания индивидуализации обучения.

Слайд 7Неотомизм — учение от средневекового религиозного философа Фомы Аквинского

который признавал разум

Неотомизм — учение от средневекового религиозного философа Фомы Аквинского

который признавал разум

Неотомисты доказывают ведущую роль религии в воспитании подрастающих поколений. В их работах (Ж.Маритен, У.Канин-гхэм, М.Адлер, М.Казотти и др.) содержится резкая критика падения нравственных устоев в современном мире. Они указывают на рост преступности, жестокости, наркомании, которые ведут к деструкции общества. Человек, утверждает Ж.Маритен, двойствен, в нем встречаются два мира — физический и духовный.

Слайд 8позитивизм

Огромные открытия, сделанные в области химии, биологии на стыке XIX — XX

позитивизм

Огромные открытия, сделанные в области химии, биологии на стыке XIX — XX

Сущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (КонтСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, МилльСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (СпенсерСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (МахСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, ДюэмСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (ШликСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, РасселСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, КарнапСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, Карнап), лингвистический анализ языкаСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, Карнап), лингвистический анализ языка (РайлСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, Карнап), лингвистический анализ языка (Райл, ОстинСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, Карнап), лингвистический анализ языка (Райл, Остин, поздний ВитгенштейнСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, Карнап), лингвистический анализ языка (Райл, Остин, поздний Витгенштейн), логико-эмпирическая реконструкция динамики науки (ПопперСущность позитивистской концепции соотношения философии и науки отражается во фразе О. Конта: «Наука — сама себе философия». Тем не менее многие позитивисты верили в возможность построения «хорошей», научной философии. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории: методология науки (Конт, Милль), научная картина мира (Спенсер), психология научного творчества и научного мышления (Мах, Дюэм), логический анализ языка науки (Шлик, Рассел, Карнап), лингвистический анализ языка (Райл, Остин, поздний Витгенштейн), логико-эмпирическая реконструкция динамики науки (Поппер, Лакатос). Однако все указанные выше варианты позитивной философии были раскритикованы прежде всего самими позитивистами, так как оказалось, они не удовлетворяли провозглашенным самими позитивистами критериям научности

Слайд 9Прагматизм

возник на рубеже XIX — XX вв. Главные понятия в прагматизме

Прагматизм

возник на рубеже XIX — XX вв. Главные понятия в прагматизме

представитель прагматизма — американский ученый Дж.Дьюи. его последователи (Т.Брамельд, А.Маслоу, Э.Кэлли и др.) рассматривают вопросы нравственного воспитания. Они утверждают, что человек не должен руководствоваться в своем поведении какими-нибудь заранее сформулированными принципами и правилами.

Слайд 10Диалектический материализм

учение о наиболее общих законах движения и развития природы, общества

Диалектический материализм

учение о наиболее общих законах движения и развития природы, общества

Ведущую роль в развитии личности играет воспитание, имеющее исторический и классовый характер. Личность и деятельность человека находятся в единстве: личность проявляется и формируется в деятельности

Слайд 11Конкретно-методологические принципы исследований

Системный подход ориентирует на выделение в педагогической системе и развивающейся

Конкретно-методологические принципы исследований

Системный подход ориентирует на выделение в педагогической системе и развивающейся

личностный подход, ориентация на личность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности., опору в образовании на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий.

Инвариантный подход— остающийся неизменным при определенном преобразовании переменных.

Деятельностный подход требует перевода ребенка в позицию субъекта познания, труда и общения Деятельность — основа, средство и решающее условие развития личности.

полисубъектный (диалогический) подход, -сущность человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность. основан на вере в позитивный потенциал человека, в его неограниченные творческие возможности постоянного развития и самосовершенствования.

Слайд 12культурологический подход. Культура понимается как специфический способ человеческой деятельности и предопределяет направленность

культурологический подход. Культура понимается как специфический способ человеческой деятельности и предопределяет направленность

Этнопедагогический подход. Человек в конкретной социокультурной среде, принадлежит к определенному этносу. проявляется единство интернационального (общечеловеческого), национального и индивидуального. Этнос — исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией.

антропологический подход, КД.Ушинский. системное использование данных всех наук о человеке как предмете воспитания и их учет при построении и осуществлении педагогического процесса.

Шнобелевская премия 2016

Шнобелевская премия 2016 Первая мировая религия Буддизм

Первая мировая религия Буддизм Наука в Средние века. 10 класс

Наука в Средние века. 10 класс Истина, практика, анализ, дедукция, модели. Верификация.., парадигма, интеграция

Истина, практика, анализ, дедукция, модели. Верификация.., парадигма, интеграция Основные принципы криптографии

Основные принципы криптографии Проблема тождества личности

Проблема тождества личности Философия Людвига Фейербаха

Философия Людвига Фейербаха Моизм. Мо Цзя

Моизм. Мо Цзя Философско-правовые идеи Николло Макиавелли

Философско-правовые идеи Николло Макиавелли Философия Возрождения на севере Европы

Философия Возрождения на севере Европы Презентация на тему Характер философского знания и задачи философии

Презентация на тему Характер философского знания и задачи философии  Понятие слова культура

Понятие слова культура Философско-правовые идеи А. Шопенгауэр

Философско-правовые идеи А. Шопенгауэр Предмет и структура религиоведения

Предмет и структура религиоведения Происхождение философии, VII-VI века до нашей эры

Происхождение философии, VII-VI века до нашей эры Гипотеза исследования

Гипотеза исследования Жизнь и ее ценности

Жизнь и ее ценности Познание: этапы, методы, парадигмы

Познание: этапы, методы, парадигмы Свобода как условие самореализации личности

Свобода как условие самореализации личности Специфика философского знания. Функции философии. Лекция 3

Специфика философского знания. Функции философии. Лекция 3 Прагматизм: философия делового человека

Прагматизм: философия делового человека Средневековая философия. 2 уровень

Средневековая философия. 2 уровень Аристотель Гамидов 222

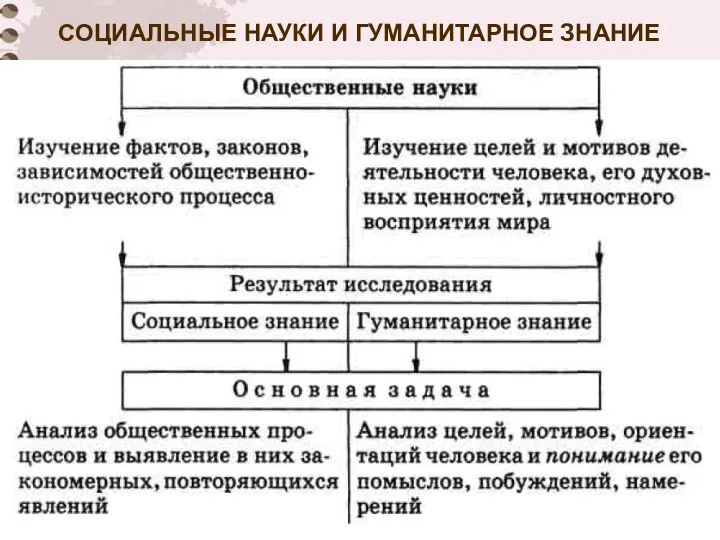

Аристотель Гамидов 222 Социальные науки и гуманитарное знание

Социальные науки и гуманитарное знание Учение о двойственной истине Ибн-Рушда

Учение о двойственной истине Ибн-Рушда Гений Леонардо да Винчи

Гений Леонардо да Винчи Понятие образование

Понятие образование Философия бытия (онтология)

Философия бытия (онтология)