Немецкая классическая философия (80-е годы XVIII - 1 половина XIX в.в.) и философия марксизма (2 половина XIX века)

Содержание

- 2. Особенности НКФ и философии марксизма Философия И. Канта. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Философия Л. Фейербаха. Философия К.

- 3. 1. Особенности НКФ и философии марксизма. 1. Философия выполняет функцию критики культуры, истории, человеческих способностей. «Философия

- 4. 2. Философия Иммануила Канта (1724-1804)

- 5. Что я могу знать? (гносеология) «Критика чистого разума» Кант совершает «коперниканский переворот» в философии. Познание –

- 6. Чувственность – способность созерцать, воспринимать предмет. Рассудок – способность оперировать понятиями, составлять суждения о предметах чувственного

- 7. Что я должен делать? (этика) – «Критика практического разума» 1. Практический разум – нравственное сознание, способность

- 8. Категорический императив Основа категорического императива – «золотое правило нравственности»: относись к людям так, как хочешь, чтобы

- 9. На что я смею надеяться? (вопрос о смысле жизни) – «Религия в пределах только разума» 1.

- 10. Философская система И. Канта – субъективный идеализм. Субъективный идеализм – философское направление, представители которого отрицают существование

- 11. 3. Философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831)

- 12. Диалектический метод познания 1. Диалектика - (от греч. διαλεκτική — искусство спорить, вести рассуждение) – метод

- 13. З закона диалектики: 1. Закон единства и борьбы противоположностей (указывает на источник развития). 2. Закон перехода

- 14. Философская система Гегеля 1. Философская система Гегеля – система абсолютного идеализма. 2. Абсолютный идеализм – философское

- 15. «Энциклопедия философских наук» 1. «Наука логики» (наука об идее в самой себе): учение о бытии учение

- 16. 4. Философия Людвига Фейербаха (1804-1872) Антропологический материализм («Основные положения философии будущего»)

- 17. Философская антропология должна стать новой религией 1. Человек – «единственный, универсальный и высший предмет философии». 2.

- 18. 3. Природа выступает базисом человека, культура – то, что делает человека именно человеком. «Искусство, религия, философия

- 19. 5. Философия Карла Маркса (1818-1883) и Фридриха Энгельса (1820-1895). «Экономическо-философские рукописи 1844 года», «Немецкая идеология», «Капитал»,

- 20. Онтология Материализм. Мыслящий дух – «высший цвет материи» (Ф. Энгельс). Материальный мир постоянно движется. «Движение, рассматриваемое

- 21. 3. Движение – не только перемещение, но изменение вообще. 4. Основные формы движения материи: - механическое

- 22. Гносеология 1. Познание – отражение человеческим сознанием действительности. 2. Прагматическая концепция истины (от греч. πράγμα, πράγματος

- 23. «Истину следует искать не в призрачных потусторонних областях, не вне времени и пространства, не в каком-то

- 24. Антропология 1. Человек – социальное существо. «...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей

- 25. 2. Человек – деятельное существо. Сущность человека – в практическом преобразовании действительности.

- 26. 3. Трудовая концепция антропосоциогенеза - происхождения человека и общества. «Сначала труд, а затем и вместе с

- 27. Социальная философия 1. Материалистическое понимание общества. Экономика, производственные отношения (отношения собственности на средства производства) - базис

- 28. «совокупность... производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка

- 30. Скачать презентацию

Основные принципы этики. Введение: Размышление об этике

Основные принципы этики. Введение: Размышление об этике Адаптация: свой среди чужих, чужой среди своих

Адаптация: свой среди чужих, чужой среди своих Философия души

Философия души Социетальный и культуральный тип развития

Социетальный и культуральный тип развития Формы духовной культуры

Формы духовной культуры Даосизм

Даосизм Вера и неверие

Вера и неверие Французское просвещение: Декарт

Французское просвещение: Декарт Теория социальной политики Хайека

Теория социальной политики Хайека Итоговый контроль знаний (обществоведение, 9 класс)

Итоговый контроль знаний (обществоведение, 9 класс) Скептицизм, как направление античной философии

Скептицизм, как направление античной философии Технологии мышления. Модели сознания

Технологии мышления. Модели сознания Медицина древнего Китая

Медицина древнего Китая Системный анализ и системный подход в юридической науке

Системный анализ и системный подход в юридической науке Аполлоническое и дионисийское начала в искусстве

Аполлоническое и дионисийское начала в искусстве ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ Выполнила: студентка 2-ого курса ФТД группы Т-082 И.Р.Шатикова

ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ Выполнила: студентка 2-ого курса ФТД группы Т-082 И.Р.Шатикова Духовный мир личности

Духовный мир личности Знание. Цитаты

Знание. Цитаты Сознание. Структурная схема психики человека. Психика животных

Сознание. Структурная схема психики человека. Психика животных Мораль

Мораль Характер философского знания

Характер философского знания Презентация на тему Социальная философия

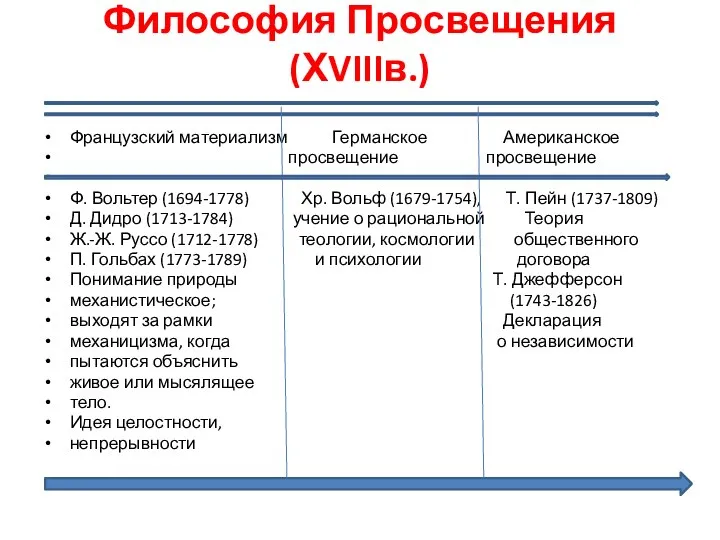

Презентация на тему Социальная философия  Философия Просвещения

Философия Просвещения Записки из подполья (1864). Философский пролог к пятикнижию

Записки из подполья (1864). Философский пролог к пятикнижию Бөшкелердегі диогендер

Бөшкелердегі диогендер Индикаторы социокультурной городской среды

Индикаторы социокультурной городской среды Культурологический подход в социогуманитарных науках. Философия культуры

Культурологический подход в социогуманитарных науках. Философия культуры Философия. Наука. Образование

Философия. Наука. Образование