функции входило лишь обсуждение поступавших из Государственного совета законопроектов, право же законодательной инициативы и окончательного утверждения законов принадлежало исключительно императору. Кроме того, император мог не только в любое время прервать заседание Думы, но и распустить ее, назначив новые выборы.

Проект государственных преобразований М.М. Сперанского стал переворотом в понимании государственного устройства. Он предлагал стройную систему администрации, которая подчинялась закону и являлась ему подконтрольной. Так как эта система управления строилась снизу вверх и сочетала в себе бюрократические и выборные принципы, в перспективе она могла существенным образом потеснить бюрократические структуры и подготовить формирование в России эффективной и ответственной администрации.

В середине 19 в. в России начался острейший социально – экономический и политический кризис, в основе которого лежала отсталость феодально – крепостнической системы хозяйства. Это тормозило развитие капитализма и определяло общее отставание России от передовых держав. С особой силой кризис проявился поражении России в Крымской войне.

Схема 10.6 Начало реформ Александра II

Александр II начал подготовку проекта крестьянской реформы. В 1857 – 1858 гг. были созданы губернские комитеты, которые разрабатывали проекты будущей реформы и направляли их в редакционные комиссии.

Правление князя Владимира Мономаха

Правление князя Владимира Мономаха Имя Александра Невского в памяти русских городов

Имя Александра Невского в памяти русских городов Чудеса Света

Чудеса Света Культура Рксских земель в 12-13 веках

Культура Рксских земель в 12-13 веках Средневековое право в Англии

Средневековое право в Англии Презентация славянская мифология

Презентация славянская мифология Чероки

Чероки Herzog Anton Ulrich von Braunschweig

Herzog Anton Ulrich von Braunschweig Pakistan momonment

Pakistan momonment Фальсификация истории Великой Отечественной войны как социальная и научная проблема

Фальсификация истории Великой Отечественной войны как социальная и научная проблема М. В. Ломоносов. Концепция происхождения древнерусского государства

М. В. Ломоносов. Концепция происхождения древнерусского государства Жизнь и быт в Средневковье

Жизнь и быт в Средневковье 2_5321081768093162483

2_5321081768093162483 Освобождение села Песчанокопское от немецко-фашистских оккупантов

Освобождение села Песчанокопское от немецко-фашистских оккупантов Дорога памяти

Дорога памяти Защитники родины – наши односельчане. Герои Чеченской войны

Защитники родины – наши односельчане. Герои Чеченской войны Виртуальная экскурсия к памятнику Анатолию Бредову

Виртуальная экскурсия к памятнику Анатолию Бредову Культура Древнего Египта

Культура Древнего Египта День памяти о полном снятии блокады Ленинграда

День памяти о полном снятии блокады Ленинграда Правление Александра Первого

Правление Александра Первого Город Алматы

Город Алматы Золотая орда: Государственный строй, население, экономика, культура

Золотая орда: Государственный строй, население, экономика, культура Город Калуга

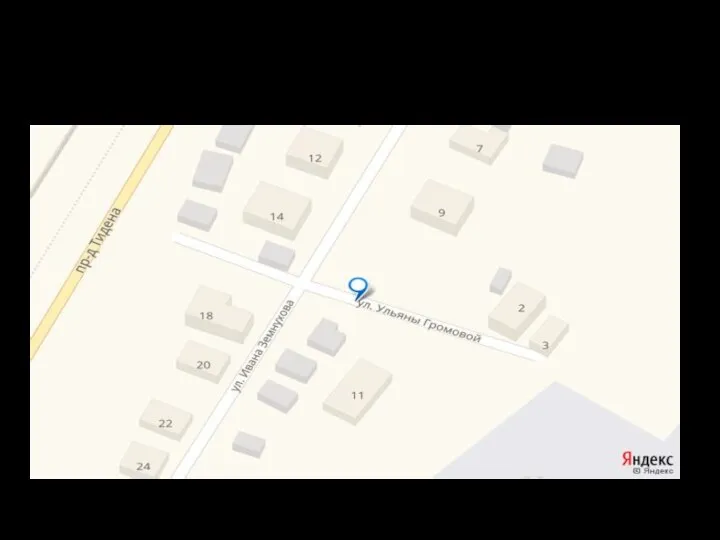

Город Калуга Названия улиц в честь известных женщин

Названия улиц в честь известных женщин Антика дүниесінің мәдениеті Ежелгі Грекия

Антика дүниесінің мәдениеті Ежелгі Грекия Литература Руси в XIII-XV веках

Литература Руси в XIII-XV веках Prepared by: Italy

Prepared by: Italy Город Чердынь, Пермский край

Город Чердынь, Пермский край