Содержание

- 2. ОБОЛОЧКИ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НАДОТДЕЛ THALLOPHYTA. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ. Водоросли являются низшими растениями – одноклеточными и многоклеточными организмами,

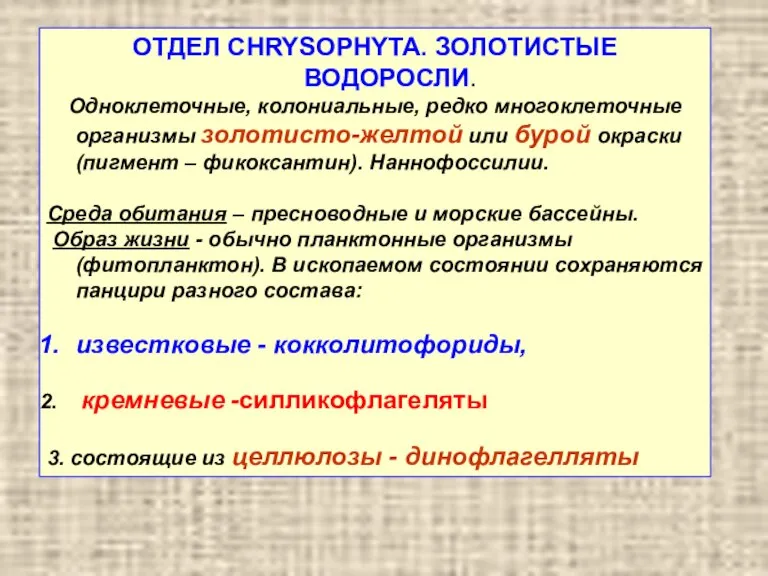

- 3. ОТДЕЛ CHRYSOPHYTA. ЗОЛОТИСТЫЕ ВОДОРОСЛИ. Одноклеточные, колониальные, редко многоклеточные организмы золотисто-желтой или бурой окраски (пигмент – фикоксантин).

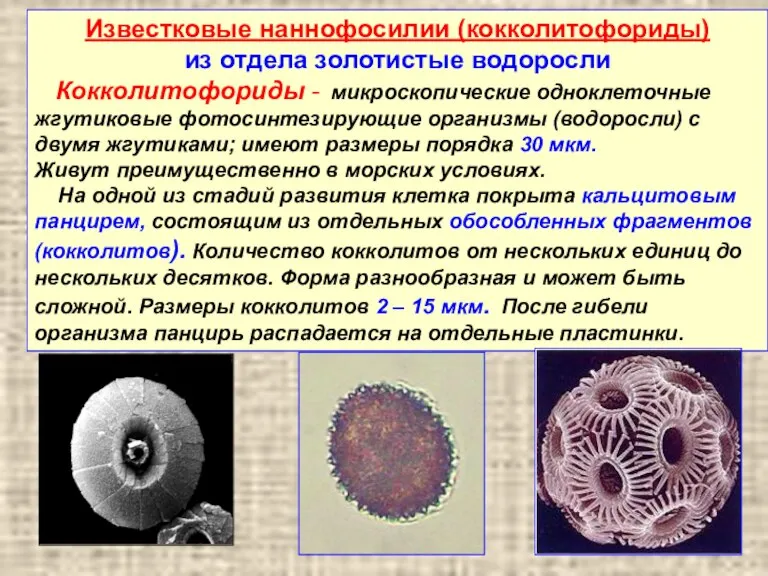

- 4. Известковые наннофосилии (кокколитофориды) из отдела золотистые водоросли Кокколитофориды - микроскопические одноклеточные жгутиковые фотосинтезирующие организмы (водоросли) с

- 5. Кокколитофориды – теплолюбивые организмы. Их скопления образуют карбонатные илы. Являются основной составляющей писчего мела. Кокколитофориды изучаются

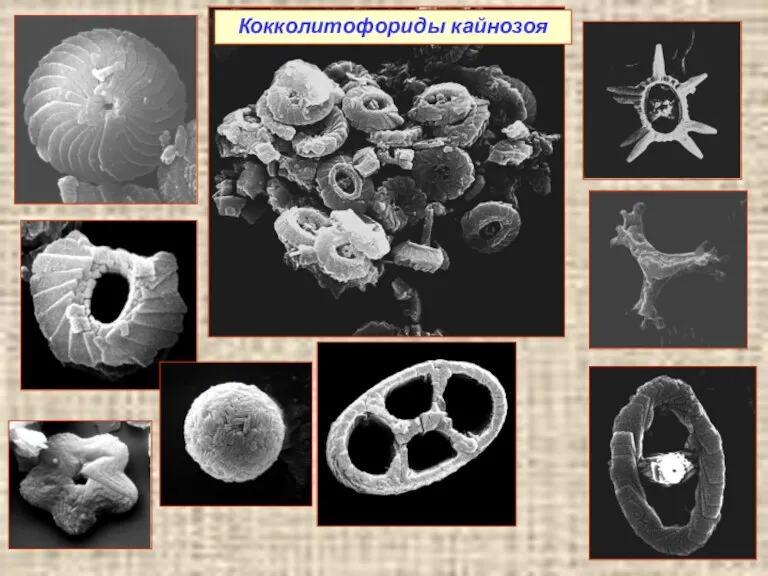

- 6. Кокколитофориды кайнозоя

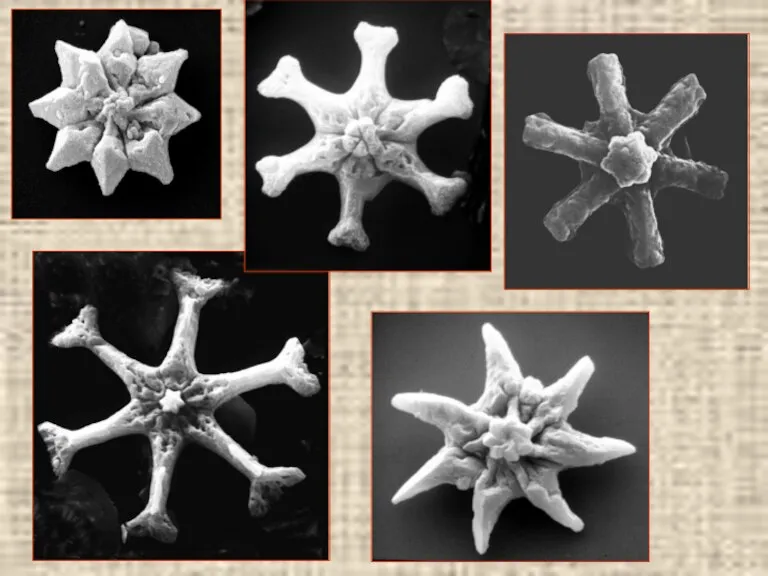

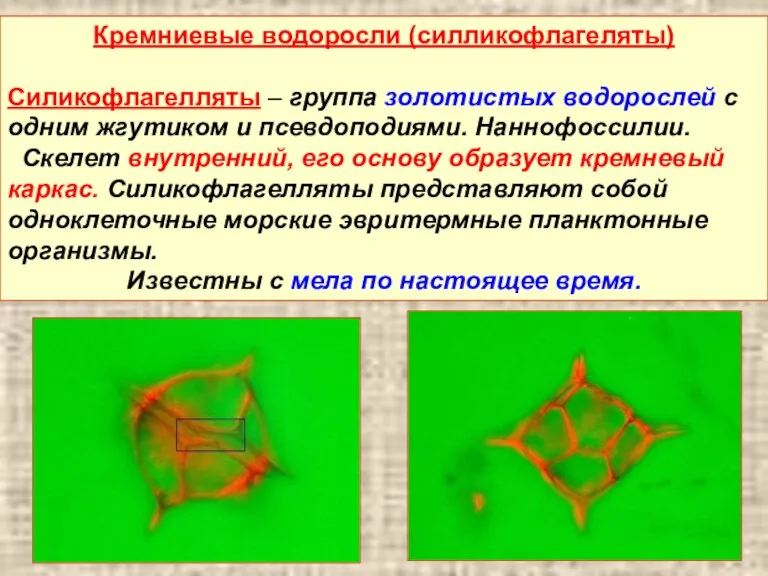

- 8. Кремниевые водоросли (силликофлагеляты) Силикофлагелляты – группа золотистых водорослей с одним жгутиком и псевдоподиями. Наннофоссилии. Скелет внутренний,

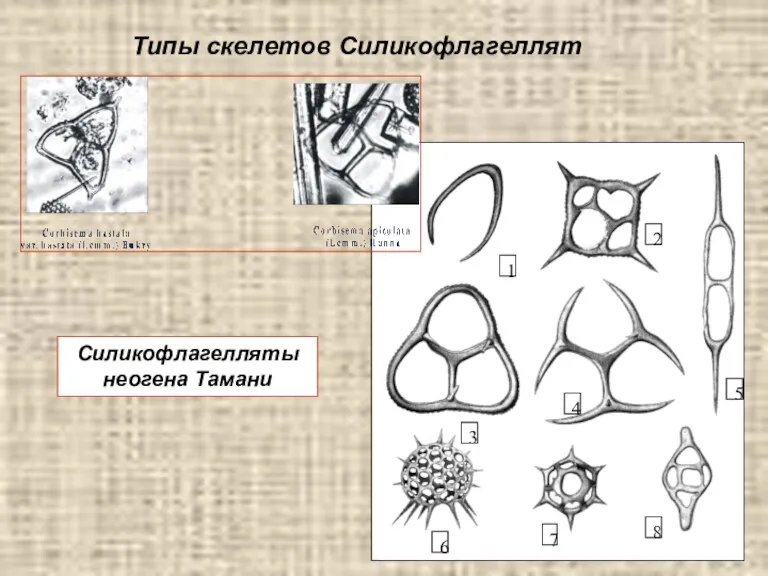

- 9. Типы скелетов Силикофлагеллят Силикофлагелляты неогена Тамани

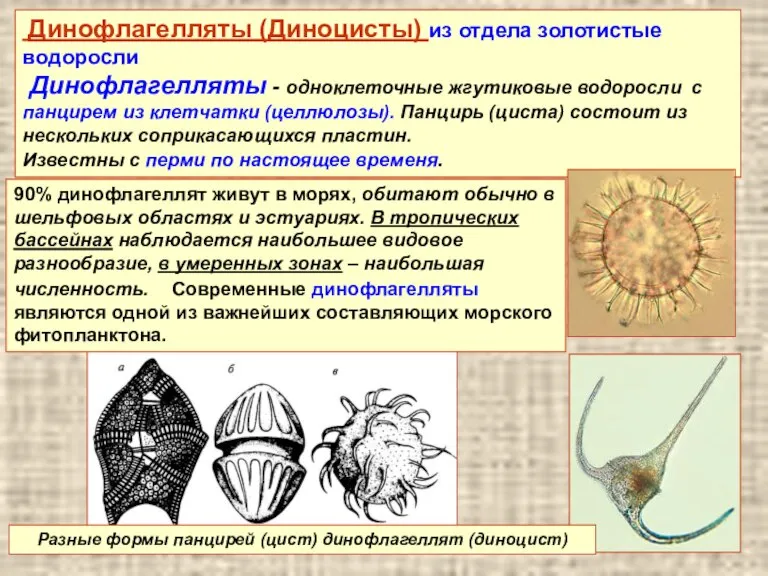

- 10. Динофлагелляты (Диноцисты) из отдела золотистые водоросли Динофлагелляты - одноклеточные жгутиковые водоросли с панцирем из клетчатки (целлюлозы).

- 11. Диноцисты широко распространены как в карбонатных так и бескарбонатных фациях. Диноцисты эффективно используются для расчленения и

- 12. Цисты (оболочки) у динофлагеллят образуются в периоды неблагоприятных экологических условий. Когда эти условия кончаются, клетка выходит

- 13. ОТДЕЛ CHLOROPHYTA. ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ. Одноклеточные и многоклеточные организмы, имеющие обычно многослойное простое и разветвленное слоевище. Современные

- 14. Разработка кукерситов в карьере, Ленинградская область Кукерсит

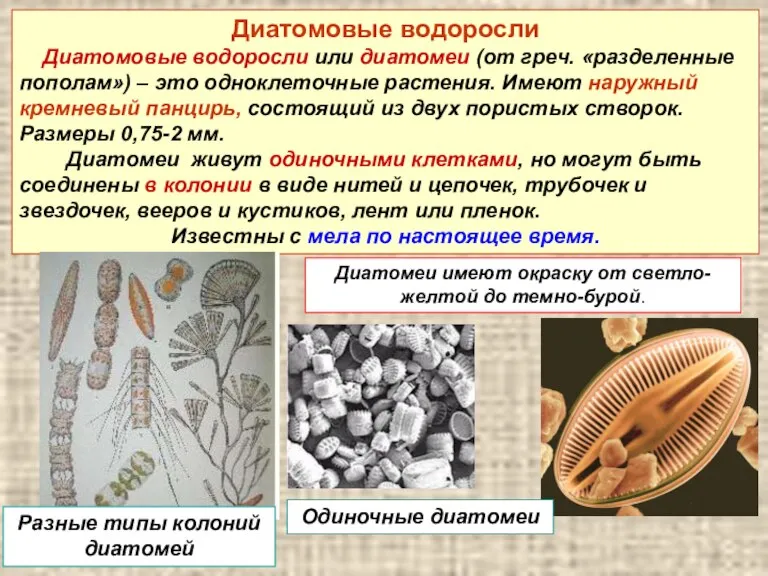

- 15. Диатомовые водоросли Диатомовые водоросли или диатомеи (от греч. «разделенные пополам») – это одноклеточные растения. Имеют наружный

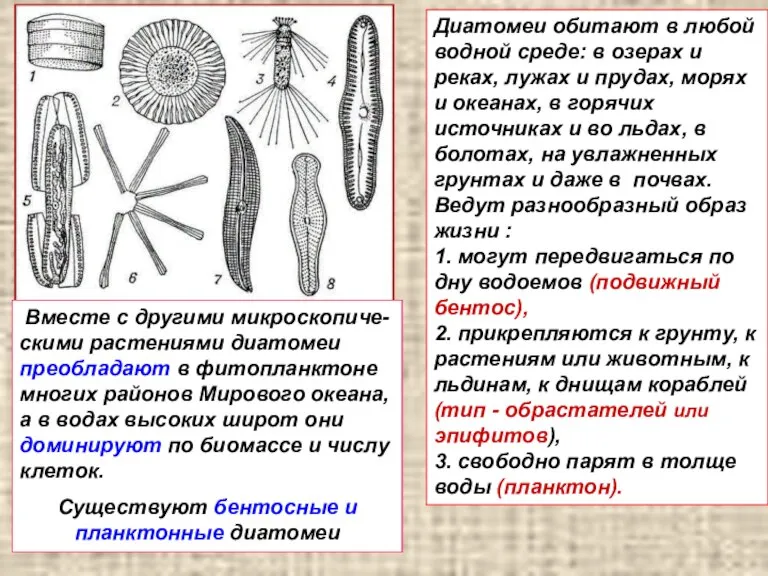

- 16. Диатомеи обитают в любой водной среде: в озерах и реках, лужах и прудах, морях и океанах,

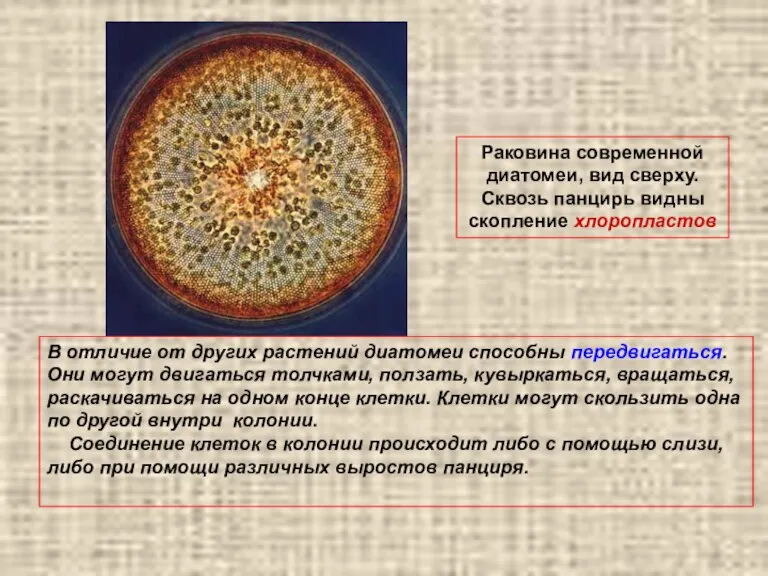

- 17. Раковина современной диатомеи, вид сверху. Сквозь панцирь видны скопление хлоропластов В отличие от других растений диатомеи

- 18. Систематическое положение и особенности строения диатомей. Диатомовые водоросли принадлежат к надотделу низших растений и относятся к

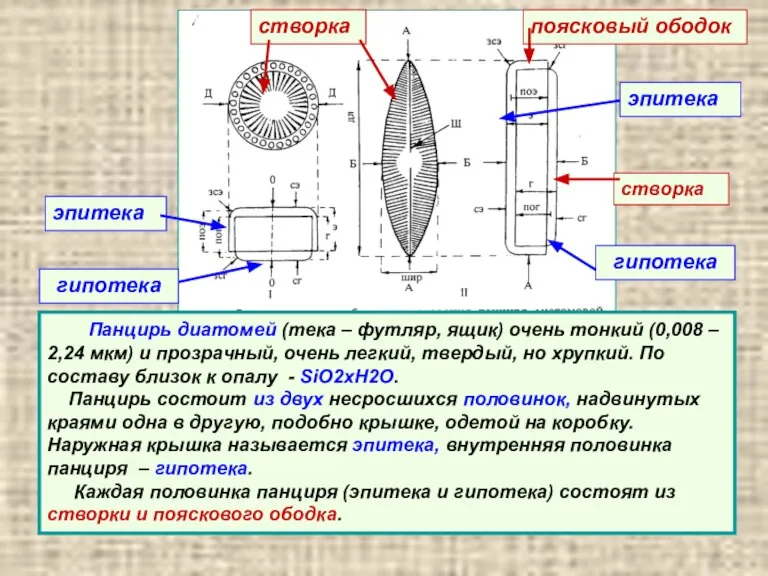

- 19. Панцирь диатомей (тека – футляр, ящик) очень тонкий (0,008 – 2,24 мкм) и прозрачный, очень легкий,

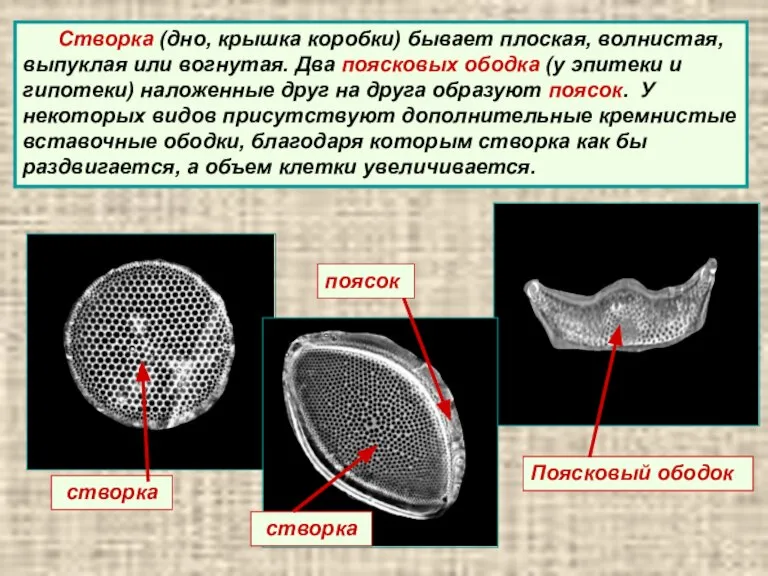

- 20. Створка (дно, крышка коробки) бывает плоская, волнистая, выпуклая или вогнутая. Два поясковых ободка (у эпитеки и

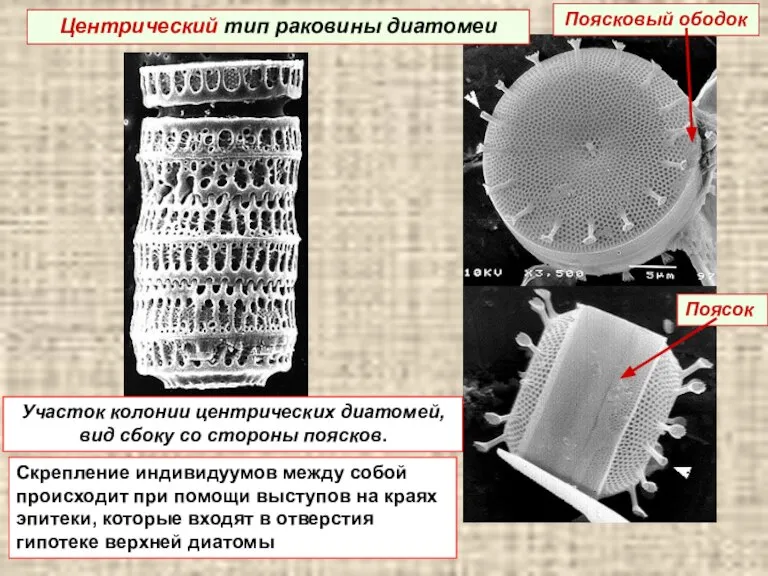

- 21. Панцири с круглыми створками в виде диска, цилиндра или шара обладают радиальной симметрией. Этот тип панциря

- 22. Поясок Поясковый ободок Скрепление индивидуумов между собой происходит при помощи выступов на краях эпитеки, которые входят

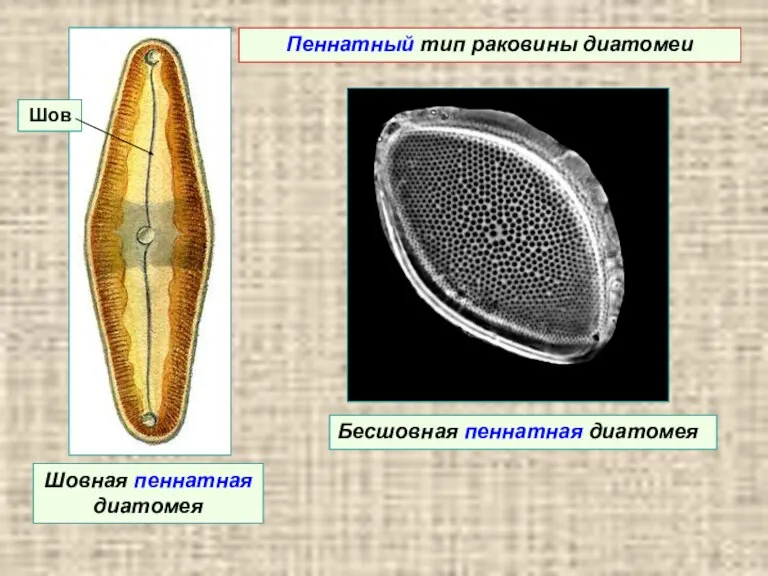

- 23. Шовная пеннатная диатомея Шов Бесшовная пеннатная диатомея Пеннатный тип раковины диатомеи

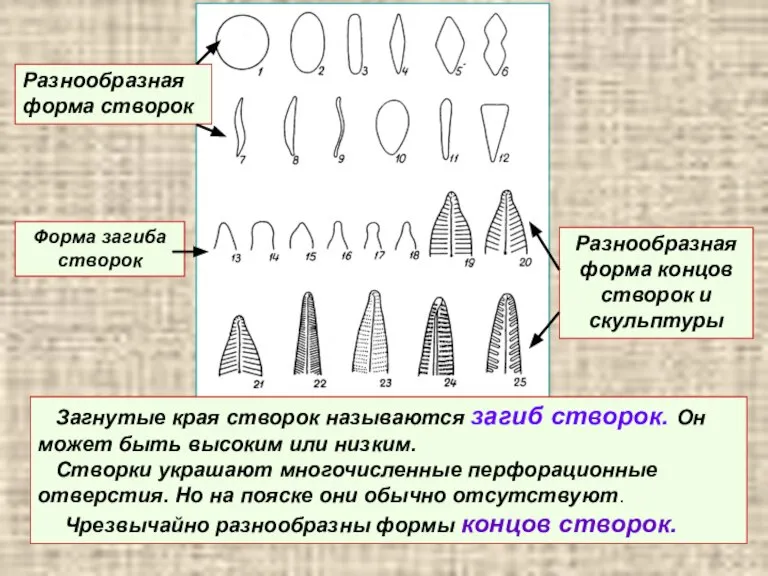

- 24. Загнутые края створок называются загиб створок. Он может быть высоким или низким. Створки украшают многочисленные перфорационные

- 25. Среди диатомовых водорослей выделяется два класса – Centrophyceae и Pennatophyceae. Центрические диатомеи (Centrophyceae)включают 7 порядков, состоящих

- 26. Зависимость диатомей от условий окружающей среды. К наиболее важным относятся свет, температура, минеральные вещества в воде

- 27. При сборе образцов для целей диатомового анализа обязательно: Тщательная очистка обнажений, исключающая засорение образцов современными диатомеями

- 28. ДИАТОМОВЫЙ АНАЛИЗ — метод определения возраста и условий образования осадочных горных пород, основанный на выяснении таксономической

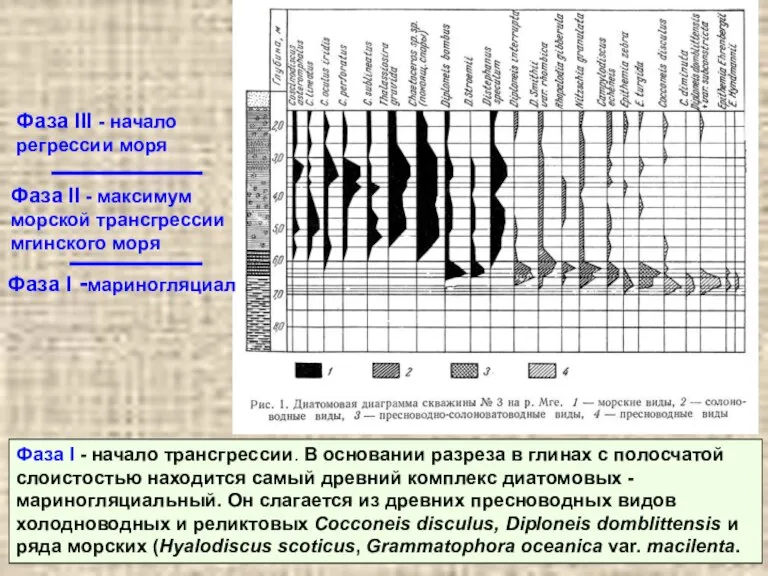

- 29. Фаза I - начало трансгрессии. В основании разреза в глинах с полосчатой слоистостью находится самый древний

- 30. Фаза II - максимум морской трансгрессии. Выше по разрезу залегают плотные темно-серые глины с раковинами моллюсков.

- 31. ОТДЕЛ CHAROPHYTA. ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ. Многоклеточные организмы, близкие к зеленым водорослям. Харовые водоросли живут в пресных водоемах

- 32. Оогоний и антеридий современной харовой водоросли Обызвествлённые оогонии харовых водорослей Sycidium (а, б, д, е) и

- 34. Скачать презентацию

Как стареют лица

Как стареют лица Анатомо-физиологические механизмы безопасности и защиты человека от негативных факторов

Анатомо-физиологические механизмы безопасности и защиты человека от негативных факторов Spring Book

Spring Book Менингиомы передней черепной ямки

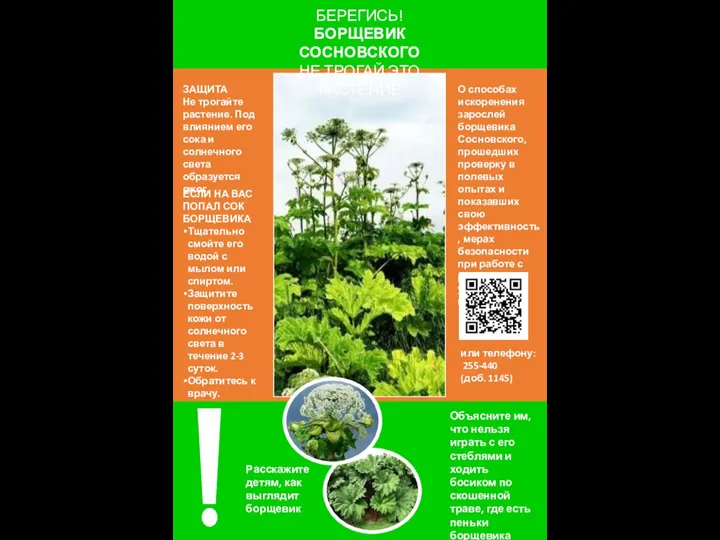

Менингиомы передней черепной ямки Борщевик Сосновского. Памятка о безопасности

Борщевик Сосновского. Памятка о безопасности Видоизменённые побеги

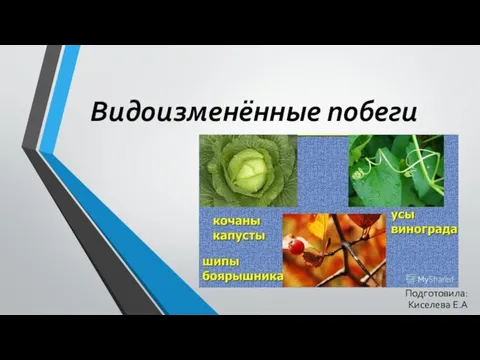

Видоизменённые побеги Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата

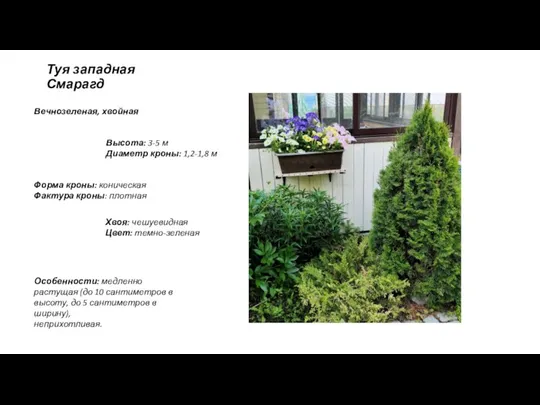

Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата Туя западная Смарагд

Туя западная Смарагд Понятие экосистемы

Понятие экосистемы Побе́г (лат. córmus) — один из основных вегетативных органов высших растений

Побе́г (лат. córmus) — один из основных вегетативных органов высших растений Иммунная система человека

Иммунная система человека Презентация на тему Антропоген

Презентация на тему Антропоген  Сцепленное с полом наследование

Сцепленное с полом наследование Морфология анализатора зрения

Морфология анализатора зрения Презентация на тему ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

Презентация на тему ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  Презентация на тему Класс Земноводные 7 класс

Презентация на тему Класс Земноводные 7 класс  Хищничество и паразитизм

Хищничество и паразитизм Строение клетки

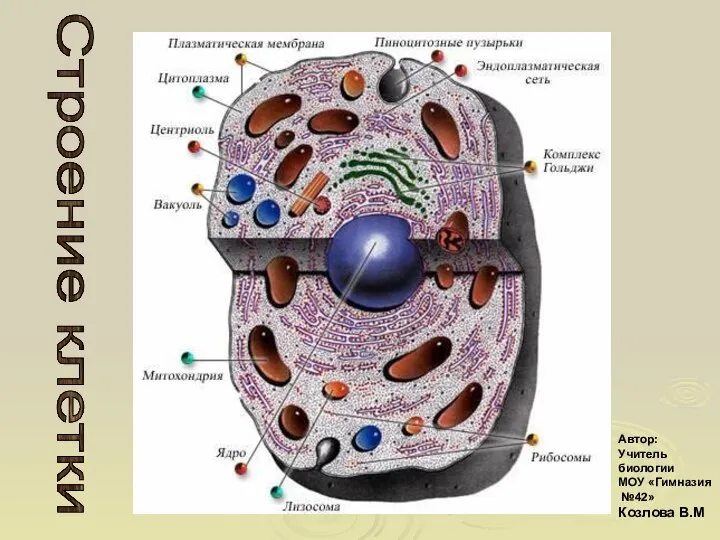

Строение клетки Характеристика царства Животные. 5 класс

Характеристика царства Животные. 5 класс Нервная система человека

Нервная система человека Общая характеристика земноводных

Общая характеристика земноводных Презентация на тему Клеточное строение листа

Презентация на тему Клеточное строение листа  Аксолотль. Отращивание конечностей

Аксолотль. Отращивание конечностей Доказательства происхождения животных

Доказательства происхождения животных Химический состав клетки. Неорганические соединения

Химический состав клетки. Неорганические соединения Интеллектуальная игра Брейн-ринг. Афанасий Никитин

Интеллектуальная игра Брейн-ринг. Афанасий Никитин Строение и жизнедеятельность рыб

Строение и жизнедеятельность рыб Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. 9 класс. 3 урок. биология

Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. 9 класс. 3 урок. биология