Слайд 2Го́рные мари́йцы (горномар. Кырык мары) — компактно расселённая этнолингвистическая группа марийцев, проживающая

в основном на западе Марий Эл, а также в Нижегородской и Кировской областях России.

Термин горные марийцы произошел от русской традиции называть население холмистого правобережья Волги горными людьми.

Слайд 3Различия между горными и луговыми мари стали проявляться с IX—XI вв.

На

формирование горномарийской этнокультурной общности большое влияние оказали чуваши и русские, политические события, связанные с присоединением Марийского края к России.

Слайд 4Численность горных марийцев составляет около 135 тыс. человек из более чем 700

тыс. марийцев (около 20 % от них).

Различия между горными и луговыми марийцами стали проявляться с IX—XI вв. На формирование горномарийской этнокультурной общности большое влияние оказали чуваши и русские, политические события, связанные с присоединением Марийского края к России.

Традиционной религией марийцев является марийская традиционная религия, которая является сочетанием язычества и монотеизма. Большинство марийцев исповедуют православие.

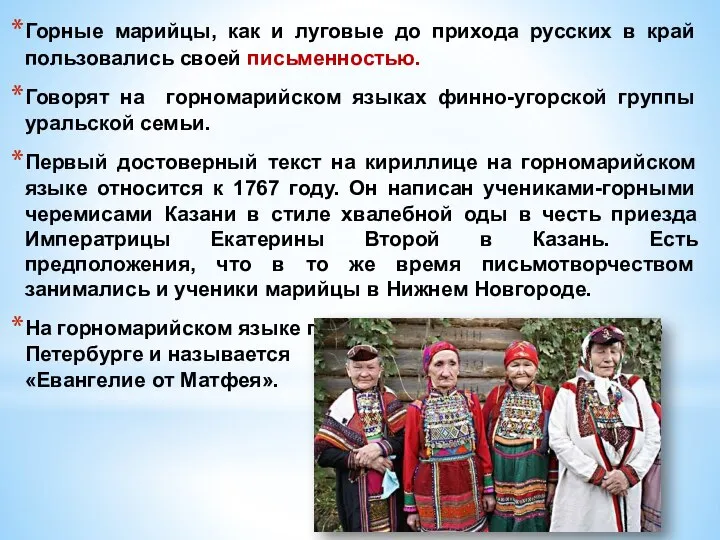

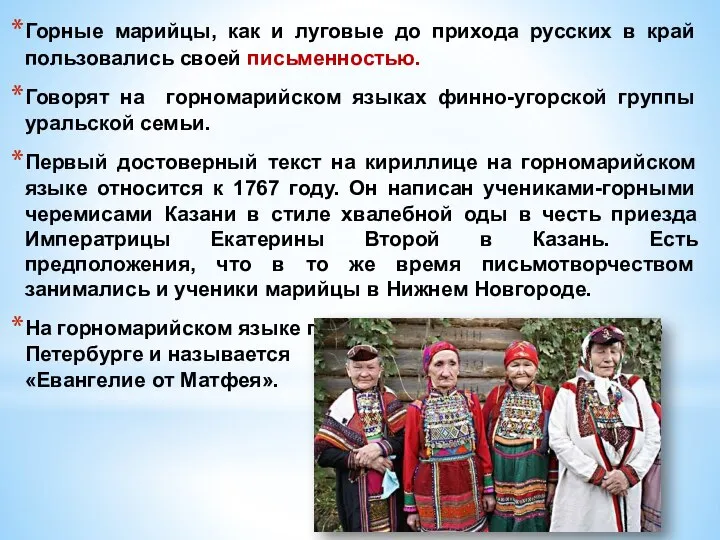

Слайд 5Горные марийцы, как и луговые до прихода русских в край пользовались своей

письменностью.

Говорят на горномарийском языках финно-угорской группы уральской семьи.

Первый достоверный текст на кириллице на горномарийском языке относится к 1767 году. Он написан учениками-горными черемисами Казани в стиле хвалебной оды в честь приезда Императрицы Екатерины Второй в Казань. Есть предположения, что в то же время письмотворчеством занимались и ученики марийцы в Нижнем Новгороде.

На горномарийском языке первая книга вышла в 1821 году в Петербурге и называется «Евангелие от Матфея».

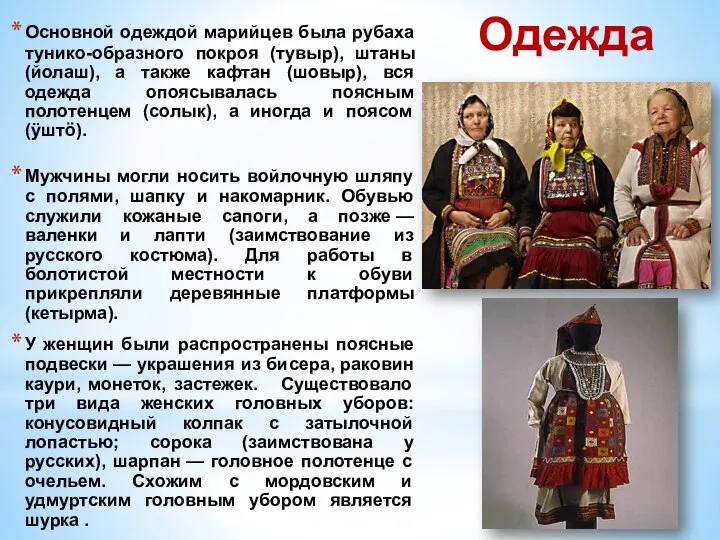

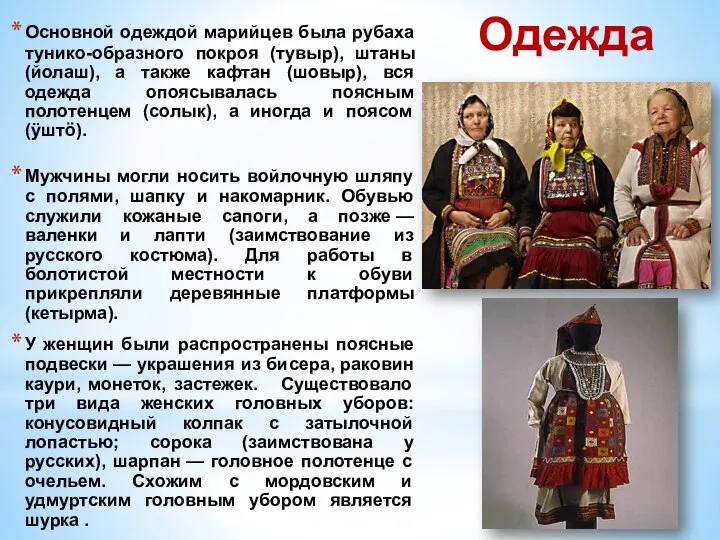

Слайд 6Одежда

Основной одеждой марийцев была рубаха тунико-образного покроя (тувыр), штаны (йолаш), а также

кафтан (шовыр), вся одежда опоясывалась поясным полотенцем (солык), а иногда и поясом (ÿштö).

Мужчины могли носить войлочную шляпу с полями, шапку и накомарник. Обувью служили кожаные сапоги, а позже — валенки и лапти (заимствование из русского костюма). Для работы в болотистой местности к обуви прикрепляли деревянные платформы (кетырма).

У женщин были распространены поясные подвески — украшения из бисера, раковин каури, монеток, застежек. Существовало три вида женских головных уборов: конусовидный колпак с затылочной лопастью; сорока (заимствована у русских), шарпан — головное полотенце с очельем. Схожим с мордовским и удмуртским головным убором является шурка .

Слайд 7ПИЩА

Основными традиционными блюдами марийцев были пресный хлеб из овсяной, ячменной, реже ржаной

муки, выпекались также лепешки и пироги с разной начинкой. Популярным блюдом была лашка - суп с шариками из пресного теста, ели также вареники с начинкой из мяса или творога, слоеные блины, вареную колбасу, которую начиняли салом или кровью с крупой и др. Пили пахту, пиво, пуро – крепкий медовый напиток.

Слайд 8Благодаря занимаемой ими хорошей почве горные марийцы рано перешли к земледелию, которое

и до сих пор составляет почти исключительное их занятие. Хорошо было развито садоводство, имевшее товарный характер.

У горных мари есть свой театр, который народ любит и активно посещает спектакли.

На музеи горномарийская земля довольно богата. Самые известные музеи - Музей изобразительного искусства, этнографический музей под открытым небом, музей горномарийского народа. Все они находятся в Цикмä. Есть литературный музей имени Никона Игнатьева в Салымсола.

Параллели и меридианы . 5 класс (1)

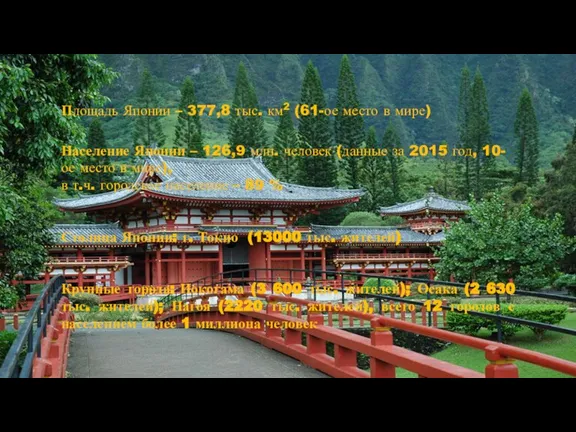

Параллели и меридианы . 5 класс (1) Япония

Япония Азербайджан - моя малая Родина

Азербайджан - моя малая Родина Презентация на тему Город Кельн

Презентация на тему Город Кельн  Презентация на тему Особенности рельефа России

Презентация на тему Особенности рельефа России  Презентация

Презентация Река Ик

Река Ик Презентация на тему Санкт-Петербург

Презентация на тему Санкт-Петербург  Transsiberia - Moscou Pekin en train

Transsiberia - Moscou Pekin en train Эмпирические исследования власти в российских городах и регионах. Картография власти в городах Сибири

Эмпирические исследования власти в российских городах и регионах. Картография власти в городах Сибири Водопад Виктория Моси-о-Тунья Гремящий Дым

Водопад Виктория Моси-о-Тунья Гремящий Дым Приморский Край. Город Артём

Приморский Край. Город Артём О климате нашем замолвите слово

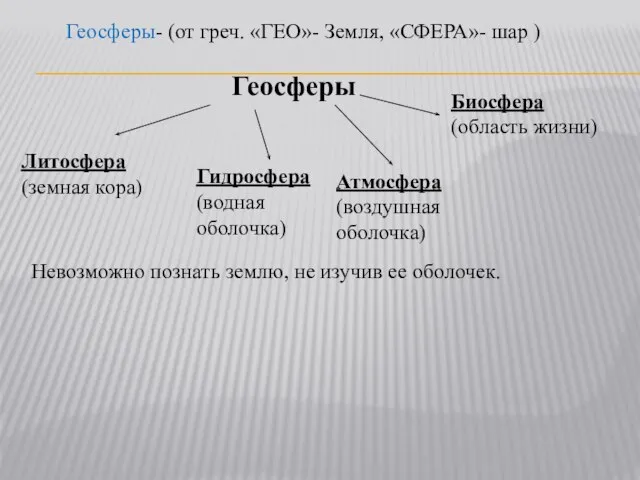

О климате нашем замолвите слово Геосферы - (от греч. ГЕО- Земля, СФЕРА - шар)

Геосферы - (от греч. ГЕО- Земля, СФЕРА - шар) Моніторинг грунтового покриву Рівненщини з використанням даних дистанційного зондування

Моніторинг грунтового покриву Рівненщини з використанням даних дистанційного зондування Экскурсии

Экскурсии Мегаполисы мира

Мегаполисы мира Презентация на тему Азовское море (8 класс)

Презентация на тему Азовское море (8 класс)  Хозяин Арктики. Познавательное развитие старших дошкольников 5-7 лет. (Мир живой природы)

Хозяин Арктики. Познавательное развитие старших дошкольников 5-7 лет. (Мир живой природы) Введение в географию

Введение в географию Презентация на тему Морские пути России

Презентация на тему Морские пути России  Байкал - Жемчужина России

Байкал - Жемчужина России Greece

Greece Южная Корея

Южная Корея Курильский заповедник

Курильский заповедник Влага в атмосфере

Влага в атмосфере Гидрологическое и геоморфологическое исследование водоёмов в разное время года. Проектно-исследовательская деятельность

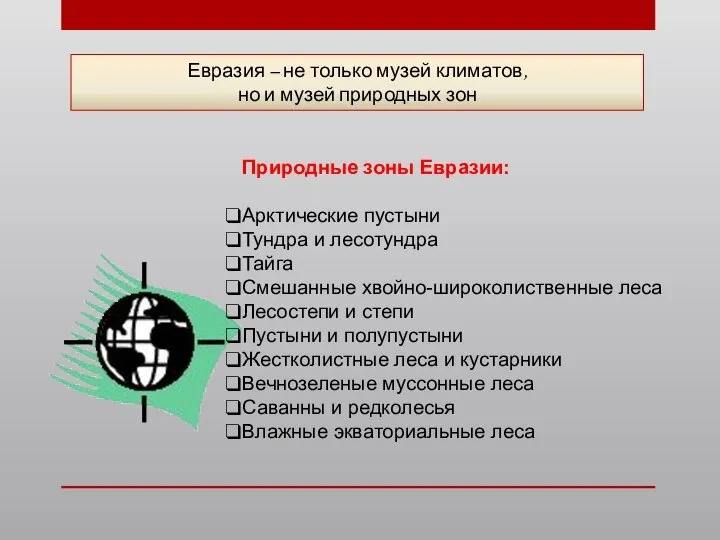

Гидрологическое и геоморфологическое исследование водоёмов в разное время года. Проектно-исследовательская деятельность Природные зоны Евразии

Природные зоны Евразии