Содержание

- 2. Складчатые образования Корякско-Камчатского пояса, входящего в состав восточной части Евроазиатской континентальной окраины, формировались в течении мезозой-кайнозойского

- 3. B ПРЕДЕЛАХ КОРЯКСКО-КАМЧАТСКОГО ПОЯСА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРИ ГЛАВНЫХ КАТЕГОРИИ СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ: 1) вулканические комплексы, маркирующие прежние окраинно-континентальные

- 4. ОЛЮТОРО-КАМЧАТСКАЯ ЧАСТЬ И ОБЛАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВУЛКАНИЗМА КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ ОСТРОВНОЙ ДУГИ Далее в пределах Олюторо-Камчатской части следует полоса

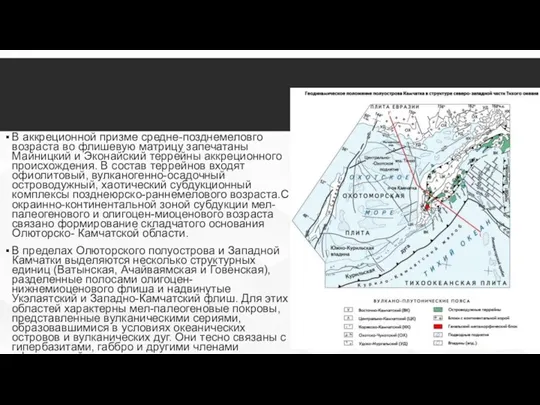

- 5. В аккреционной призме средне-позднемеловго возраста во флишевую матрицу запечатаны Майницкий и Эконайский террейны аккреционного происхождения. В

- 6. Наиболее древние комплексы Олюторско-Камчатской области слагают два массива: Срединного хребта и Ганальский. В пределах Срединного хребта

- 7. Блоки Кроноцкого полуострова и п-ова Камчатский мыс сложены вулканическими толщами мел-палеогенового возраста, разбитыми на серию пластин,

- 8. КУРИЛО-КАМЧАТСКАЯ ОСТРОВНАЯ ДУГА Курило-Камчатская дуга - типичный вулканический пояс, возникший вследствие субдукции Тихоокеанской плиты, которая в

- 9. Вулканическая дуга образует структуры Большой Курильской гряды. Начало активизации вулканической деятельности относится к раннему миоцену. В

- 10. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КОРЯКСКО-КАМЧАТСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ГЛУБИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Особый интерес представляют

- 11. Полученный глубинный геоэлектрический разрез разделен погружающейся на восток зоной электропроводности (30-60 Ом·м) на западную, относительно низкоомную

- 12. По результатам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных в северо-восточной части Корякско-Камчатской складчатой области предполагается палеосубокеанический тип земной

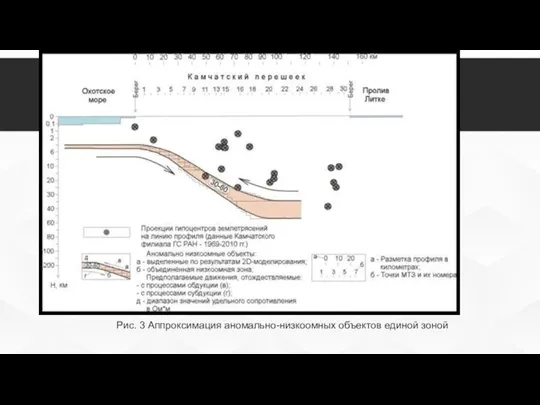

- 13. Рис. 3 Аппроксимация аномально-низкоомных объектов единой зоной

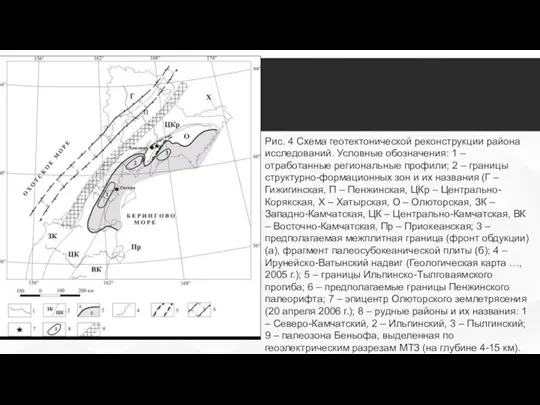

- 14. Рис. 4 Схема геотектонической реконструкции района исследований. Условные обозначения: 1 – отработанные региональные профили; 2 –

- 16. Скачать презентацию

Слайд 2Складчатые образования Корякско-Камчатского пояса, входящего в состав восточной части Евроазиатской континентальной окраины,

Складчатые образования Корякско-Камчатского пояса, входящего в состав восточной части Евроазиатской континентальной окраины,

Корякско-Камчатский пояс является примером аккреционных структур. В нем проступает полосовое расположение разновозрастных вулканических поясов, отвечающих прежним вулканическим дугам, каждая из которых контролировалась зоной субдукции и в каждую из которых поступали чужеродные блоки (террейны), сгрудившиеся у окраины континента и создавшие современную брекчиеподобную мозаичную картину Корякии и Камчатки.

Слайд 3B ПРЕДЕЛАХ КОРЯКСКО-КАМЧАТСКОГО ПОЯСА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРИ ГЛАВНЫХ КАТЕГОРИИ СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ:

1) вулканические комплексы,

B ПРЕДЕЛАХ КОРЯКСКО-КАМЧАТСКОГО ПОЯСА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРИ ГЛАВНЫХ КАТЕГОРИИ СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ:

1) вулканические комплексы,

2) флишевые и связанные с ними туфогенные комплексы, отмечающие положение прежних преддуговых террас

3) чужеродные блоки, окруженные флишевой матрицей и зачастую серпентинитовым меланжем или олистостромами, отвечающие аккреционным клиньям приостровных склонов глубоководных желобов.

Омоложение этих генетически связанных комплексов наблюдается с запада на восток. Это хорошо видно в смене разновозрастных вулканических поясов.

Самые древние вулканические комплексы связаны с функционированием Кони-Мургальской системы островных дуг и мелового Охотско-Чукотского окраинноконтинентального пояса. Поля распространения вулканитов этих поясов ограничивают с запада аккреционные структуры Корякско-Камчатской области.

Фронтальная (обращенная на восток) часть этих вулканических поясов представлена Пенжинско-Анадырской зоной распространения терригенных флишевых толщ мелового, а местами юрского возраста. Они отвечают преддуговой террасе Кони- Мургальских дуг и Охотско-Чукотского вулканического пояса.

Далее к юго-востоку прослеживается полоса палеогеновых вулканитов Анадырьско- Бристольского (палеоцен-эоцен) и Корякско-Западно-Камчатского (эоцен-олигоцен) поясов, наложенные на меловые флишевые образования Алгано-Великореченской и Алькатваамской передовых бассейнов Охотско-Чукотского вулканического пояса. Флишево-олистстромовые толщи преддуговой террасы палеогенового возраста распространены вдоль Вывенского шва и выполнят Укэлаятский и Западно-Камчатский прогибы.

Слайд 4ОЛЮТОРО-КАМЧАТСКАЯ ЧАСТЬ И ОБЛАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВУЛКАНИЗМА КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ ОСТРОВНОЙ ДУГИ

Далее в пределах Олюторо-Камчатской

ОЛЮТОРО-КАМЧАТСКАЯ ЧАСТЬ И ОБЛАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВУЛКАНИЗМА КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ ОСТРОВНОЙ ДУГИ

Далее в пределах Олюторо-Камчатской

Вулканические пояса располагаются резко несогласно на боллее древних деформированных чужеродных блоках и на разделяющих их флишоидых комплексах.Перед фронтом каждого из них располагаются чужеродные блоки и более молодые флишевые комплексы, по сравнению с теми, на которых залегает пояс. Это означает,что окончание активности каждого из поясов было связано с «заклиниванием» зоны субдукции прибывающими чужеродными блоками, а появление молодого пояса было обусловлено перескоком зоны субдукции в новое положение по направлению к Тихому океану. Так заклинивание J-К зоны субдукции связано с причленением Пенжинского, Ваежского, Усть-Бельского, Пекульнейского, Канчаланчкого террейнов.

Их внутреннeе строение представлено тектоническими пластинами хаотически нагроможденных комплексов. В составе наползней преобладают островодужные вулканогенно-кремнистые отложения поздней юры - раннего мела и офиолиты палеозойско-мезозойского возраста. Кроме того, известны проявления глаукофановых сланцев среднепалеозойского возраста, разновозрастные глыбы известняков, и блоки метаморфитов докембрийского возраста

Слайд 5В аккреционной призме средне-позднемеловго возраста во флишевую матрицу запечатаны Майницкий и Эконайский

В аккреционной призме средне-позднемеловго возраста во флишевую матрицу запечатаны Майницкий и Эконайский

В пределах Олюторского полуострова и Западной Камчатки выделяются несколько структурных единиц (Ватынская, Ачайваямская и Говенская), разделенные полосами олигоцен-нижнемиоценового флиша и надвинутые Укэлаятский и Западно-Камчатский флиш. Для этих областей характерны мел-палеогеновые покровы, представленные вулканическими сериями, образовавшимися в условиях океанических островов и вулканических дуг. Они тесно связаны с гипербазитами, габбро и другими членами офиолитовой ассоциации.

Слайд 6Наиболее древние комплексы Олюторско-Камчатской области слагают два массива: Срединного хребта и Ганальский.

Наиболее древние комплексы Олюторско-Камчатской области слагают два массива: Срединного хребта и Ганальский.

На массиве Срединного хребта аллохтонно залегают кремнистые и вулканические комплексы (Ирунейский, Валагинский и Кумроч), перемежающиеся с подушечными базальтами, иногда встречаются пластины офиолитов. Область распространения этих пород представляют собой хаотический аккреционной комплекс позднего мела, который наращивается вулканогенными породами островодужного генезиса - туфами, базальтами, андезитами, а также щелочными базальтами конца мела - начала палеогена.

Слайд 7Блоки Кроноцкого полуострова и п-ова Камчатский мыс сложены вулканическими толщами мел-палеогенового возраста,

Блоки Кроноцкого полуострова и п-ова Камчатский мыс сложены вулканическими толщами мел-палеогенового возраста,

Котловина северо-восточной части Охотского моря наложена на весь Корякско- Камчатский складчатый нояс. Ее восточное крыло выведено па поверхность в западной части Камчатки, где кайнозойская моласса, главным образом олигоцен-миоценовые толщи участвуют в строении Западно-Камчатского прогиба. Мощность осадков на шельфе, в соответствии с данными бурения, составляет 3.5 км, а во впадине Тинро достигает 10 км.

Слайд 8КУРИЛО-КАМЧАТСКАЯ ОСТРОВНАЯ ДУГА

Курило-Камчатская дуга - типичный вулканический пояс, возникший вследствие субдукции Тихоокеанской

КУРИЛО-КАМЧАТСКАЯ ОСТРОВНАЯ ДУГА

Курило-Камчатская дуга - типичный вулканический пояс, возникший вследствие субдукции Тихоокеанской

Курило-Камчатская островная дуга (oбщая протяженность - 1800 км) сопряжена с глубоководным желобом, удаленным от нее на 150.175 км. С Курило-Камчатской дугой совпадает хорошо выраженный пояс сейсмичности. По распределению гипоцентров землетрясений вырисовывается глубинная сейсмофокальная зона Беньофа, прослеживается на глубину до 650 км и имеет наклон в среднем 40°. В интервале глубин между 150 и 200 км намечается разрыв сейсмичности, и именно над этим отрезком зоны располагается пояс современной вулканической деятельности.

Курило-Камчатская островодужная система имеет типичное для островных дуг строение: вулканическая дуга, невулканическая дуга, преддуговой (внутренний) склон глубоководного желоба, глубоководный желоб, внешний склон желоба. В тылу дуги располагается Южно-Охотоморская глубоководная впадина.

Слайд 9Вулканическая дуга образует структуры Большой Курильской гряды. Начало активизации вулканической деятельности относится

Вулканическая дуга образует структуры Большой Курильской гряды. Начало активизации вулканической деятельности относится

1) ранний миоцен представлен базальтами, андезитами, риолитами и их туфами;

2) средний миоцен, представлен терригенными флишоидными осадками с конгломератами и олистостромовыми горизонтами грабеновой фации. Cнос обломочного материала вероятно происходил со стороны Охотоморского блока, от которого Курильская дуга откололась при раскрытии Южно-Охотоморского бассейна;

3) верхний миолцен-настоящее время. Этому этапу отвечает вулканическая толща от базальтов до риолитов известково-щелочную серии, при преобладании андезитовых разностей. Вулканические комплексы формируют две структурные зоны: осевой хребет и подводные горы задугового бассейна. В осевой части это, в основном, вулканиты известково щелочной, местами толеитовой серии, для задуговой части характерны субщелочные разности. На Камчатке известны штоки субщелочных пород, свидетельствующие о начинающимся расщеплении островной дуги и заложении междугового бассейна (Центрально-Камчатский рифт, заполненный кайнозойской молассой).

В качестве внешней невулканической дуги Курило-Камчатской системы могут рассматриваться Малокурильская гряда, рассмотренные выше полуострова Восточной Камчатки, в настоящее время уже причлененные к вулканической дуге.

На Малых Курилах обнажаются позднемеловые вулканические породы, представляющие остатки более древней островной дуги. Есть также предположение, что Малокурильская гряда представлет собой чужеродный блок, причленившийся к Курило-Камчатской островодужной системе

Слайд 10ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КОРЯКСКО-КАМЧАТСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ГЛУБИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КОРЯКСКО-КАМЧАТСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ГЛУБИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ

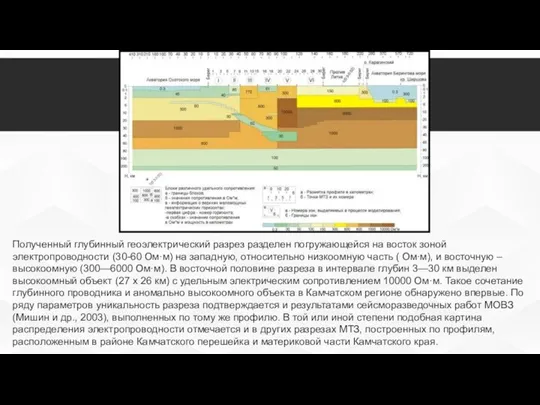

Особый интерес представляют работы МТЗ по профилю п. Лесная — п. Оссора, пересекающему Камчатский перешеек в его центральной части (Нурмухамедов, Мороз, 2008, 2009). В результате интерпретации материалов МТЗ получен геоэлектрический разрез верхней части земной коры. Проведен анализ разреза в комплексе с геологическими и гравиметрическими данными. Выполнены стратиграфическая привязка геоэлектрических горизонтов и их геологическое истолкование. Полученный разрез отражает распределение электропроводности в мезокайнозойских отложениях. В его западной половине, в интервале глубин 4–15 км, зафиксировано погружение горизонтов в восточном направлении. Верхний горизонт предположительно датируется поздней юрой. Высказано предположение о том, что данные горизонты были вовлечены в субдукционный процесс и, таким образом, представляют собой фрагмент, выделенной ранее (Апрелков и др., 1997) палеозоны Беньофа.

Слайд 11Полученный глубинный геоэлектрический разрез разделен погружающейся на восток зоной электропроводности (30-60 Ом·м)

Полученный глубинный геоэлектрический разрез разделен погружающейся на восток зоной электропроводности (30-60 Ом·м)

Слайд 12По результатам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных в северо-восточной части Корякско-Камчатской складчатой области

По результатам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных в северо-восточной части Корякско-Камчатской складчатой области

На основании анализа комплекса данных высказано предположение, что очаги Хаилинского (1991) и Олюторского (2006) землетрясений приурочены к зоне взаимодействия литосферных блоков различного типа. Не исключено, что повышенная сейсмичность района является результатом унаследовано продолжающихся тектонических движений как в зоне палеообдукции в северо-западном направлении со стороны Тихого океана, так и в зоне палеосубдукции со стороны Пенжинского рифта в юго-восточном направлении. Такое взаимодействие плит в определенной степени подтверждает высказанное Э. Мурсом в 1970 г. предложение о том, что надвигание на пассивную окраину возможно лишь при наличии вблизи нее зоны субдукции (Хаин, Ломизе, 1995). Анализ комплекса геолого-геофизической информации указывает на то, что подобное сочетание геодинамических факторов, вероятно, присутствует в анализируемом районе. На рис. 3 представлена аппроксимация аномально низкоомных объектов, выделенных в геоэлектрическом разрезе (см. рис. 2) единой зоной. Стрелками показано предполагаемое движение плит.

Слайд 13Рис. 3 Аппроксимация аномально-низкоомных объектов единой зоной

Рис. 3 Аппроксимация аномально-низкоомных объектов единой зоной

Слайд 14Рис. 4 Схема геотектонической реконструкции района исследований. Условные обозначения: 1 – отработанные

Рис. 4 Схема геотектонической реконструкции района исследований. Условные обозначения: 1 – отработанные

Презентация на тему Повышение мотивации учебной деятельности учащихся на уроках географии

Презентация на тему Повышение мотивации учебной деятельности учащихся на уроках географии  Мониторинг деформаций инженерных сооружений современными методами

Мониторинг деформаций инженерных сооружений современными методами Регионы мира. География населения и хозяйства зарубежной Европы

Регионы мира. География населения и хозяйства зарубежной Европы Рассели животных

Рассели животных Республика Польша

Республика Польша Автор: Малахова О.В. Урок географии в 8 классе

Автор: Малахова О.В. Урок географии в 8 классе Презентация на тему Анды

Презентация на тему Анды  Северная Европа. Дания

Северная Европа. Дания Край, в котором мы живем. Коми-Пермяцкий автономный округ

Край, в котором мы живем. Коми-Пермяцкий автономный округ Интерактивная дидактическая игра-викторина Мой родной город - Рязань

Интерактивная дидактическая игра-викторина Мой родной город - Рязань Моя любимая Россия. Викторина

Моя любимая Россия. Викторина Народы аварцы

Народы аварцы Природные источники углеводородов. Каменный уголь

Природные источники углеводородов. Каменный уголь Крым - наш. Урок-путешествие

Крым - наш. Урок-путешествие Пещера в северо-западной части Караби-яйлы

Пещера в северо-западной части Караби-яйлы Заповедные места Республики Татарстан

Заповедные места Республики Татарстан Версаль саябағы

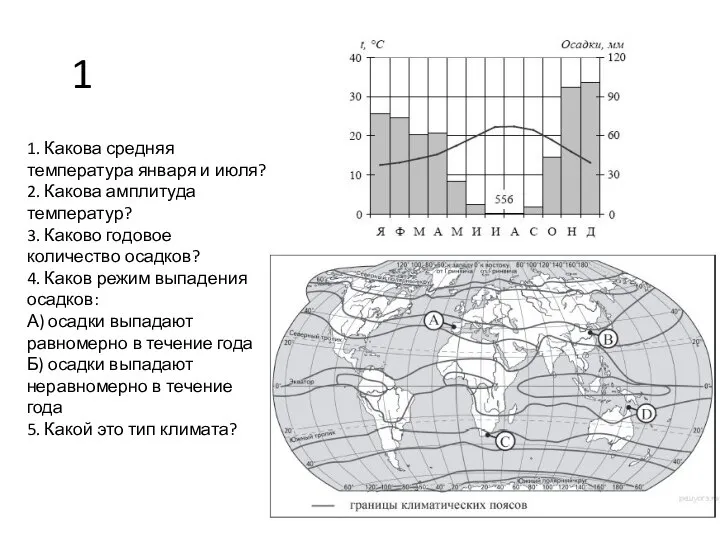

Версаль саябағы Климатограммы. Задания

Климатограммы. Задания Пояса освещенности Земли. Часовые пояса

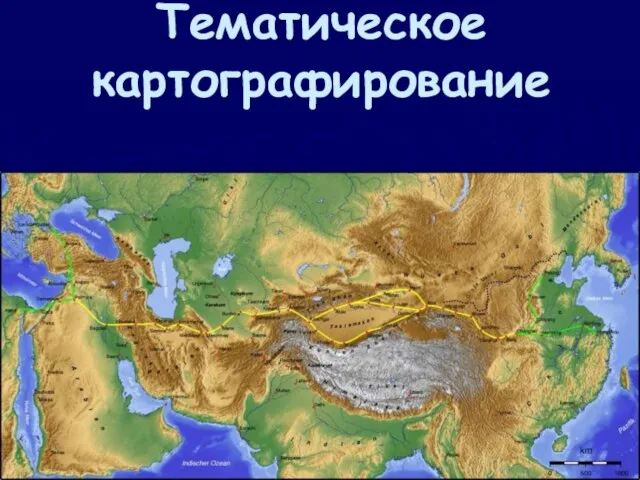

Пояса освещенности Земли. Часовые пояса Презентация на тему Тематическое картографирование

Презентация на тему Тематическое картографирование  Страна Австралия

Страна Австралия Oberösterreich

Oberösterreich Горы мира

Горы мира население 2022

население 2022 Высотная поясность

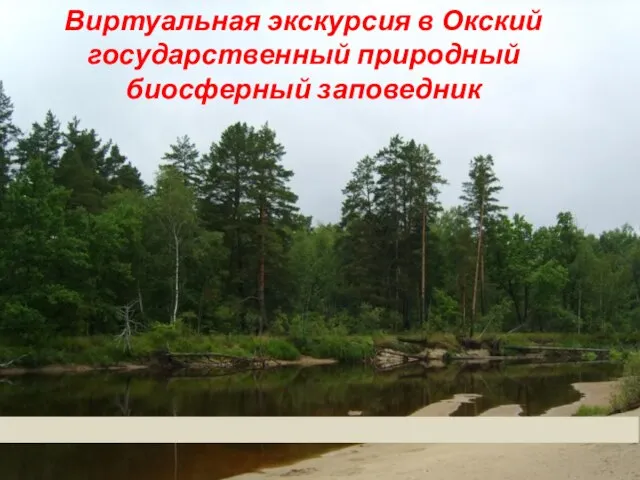

Высотная поясность Виртуальная экскурсия в Окский государственный природный биосферный заповедник

Виртуальная экскурсия в Окский государственный природный биосферный заповедник Презентация на тему Волго-Вятский район

Презентация на тему Волго-Вятский район  Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа. Рельеф областей покровных плейстоценовых оледенений

Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа. Рельеф областей покровных плейстоценовых оледенений