Содержание

- 2. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» На территории огромного Красноярского края к приходу русских жило немногочисленное

- 3. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Хакасы Для этого народа определена область – Республика Хакасия. Здесь

- 4. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Сибирские татары Восточный диалект татарского, - это язык, который принято

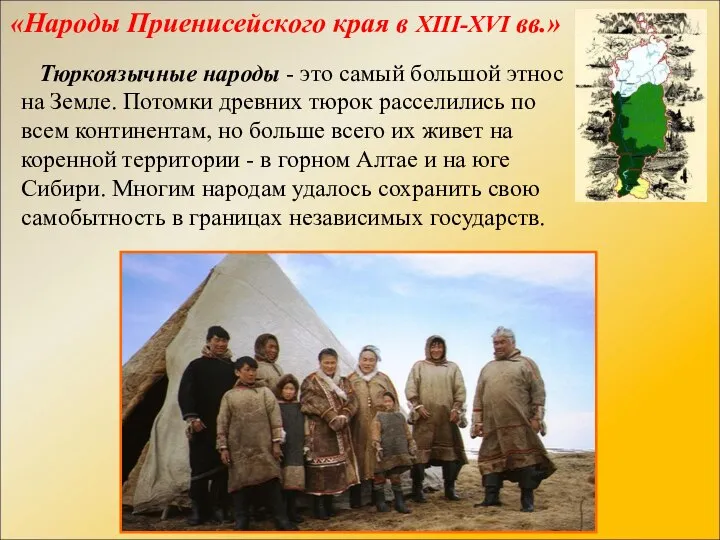

- 5. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Тюркоязычные народы - это самый большой этнос на Земле. Потомки

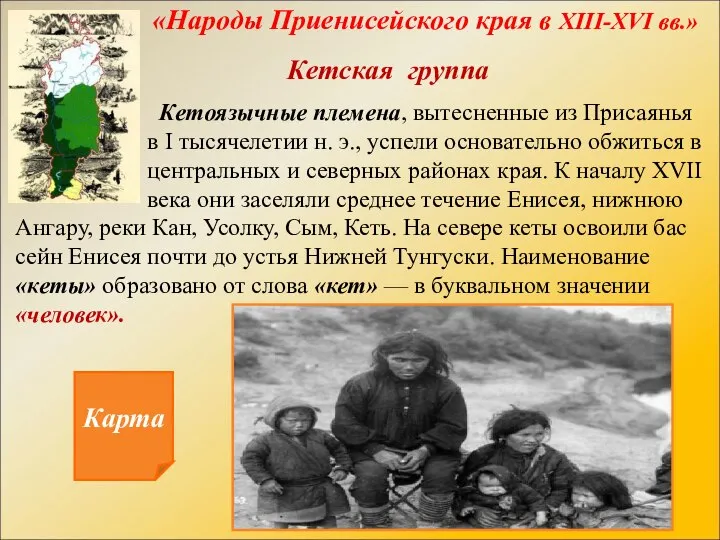

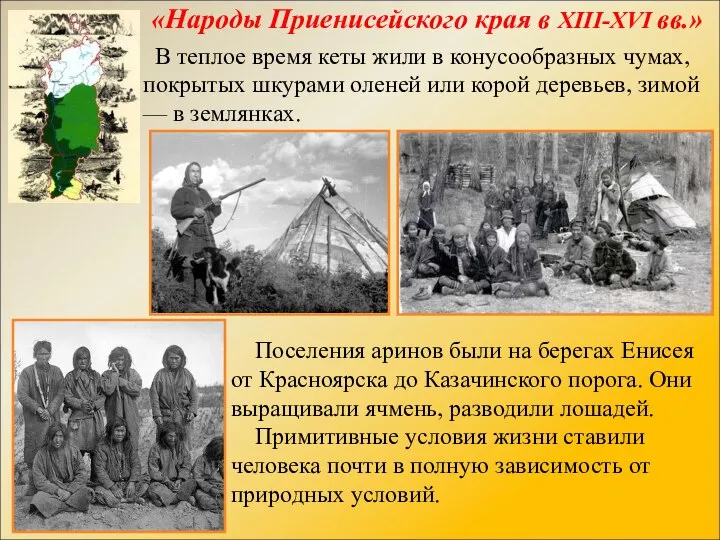

- 6. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Кетоязычные племена, вытесненные из Присаянья в I тысячелетии н. э.,

- 7. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» У кетоязычных племен хозяйство было более прими тивным, чем у

- 8. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Поселения аринов были на берегах Енисея от Красноярска до Казачинского

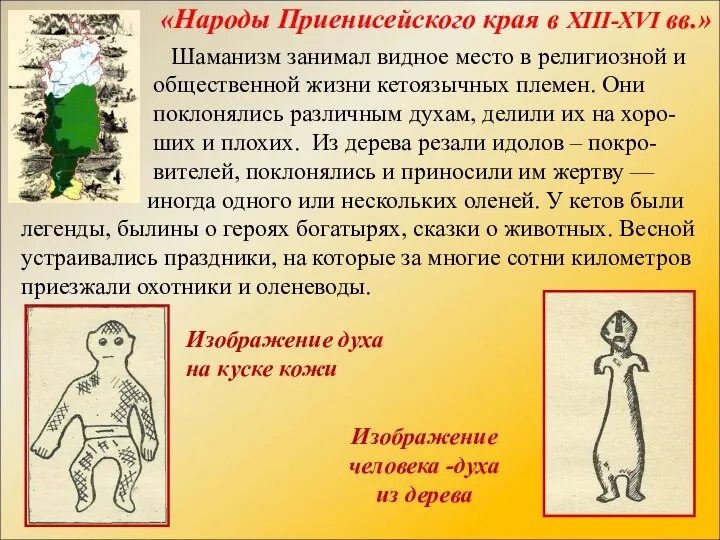

- 9. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Шаманизм занимал видное место в религиозной и общественной жизни кетоязычных

- 10. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Кетоязычные котты, яринцы, байкотовцы, находившиеся в близком соседстве с хакасами,

- 11. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Самодийские и угорские племена в древности жили в Саяно –Алтайском

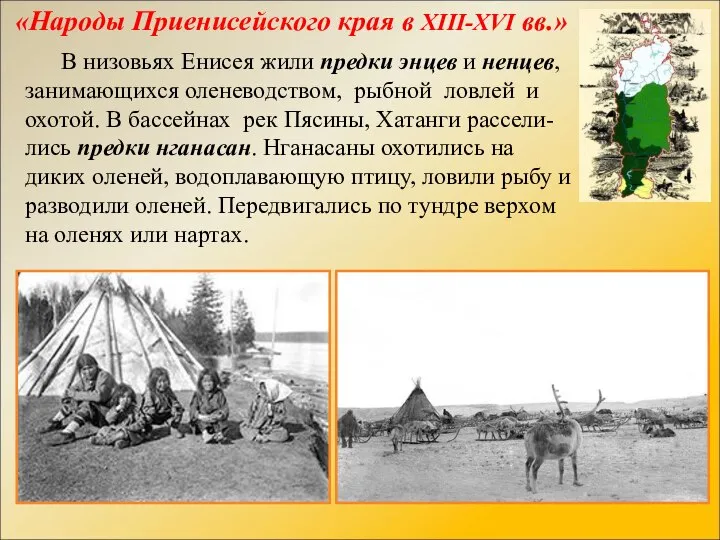

- 12. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» В низовьях Енисея жили предки энцев и ненцев, занимающихся оленеводством,

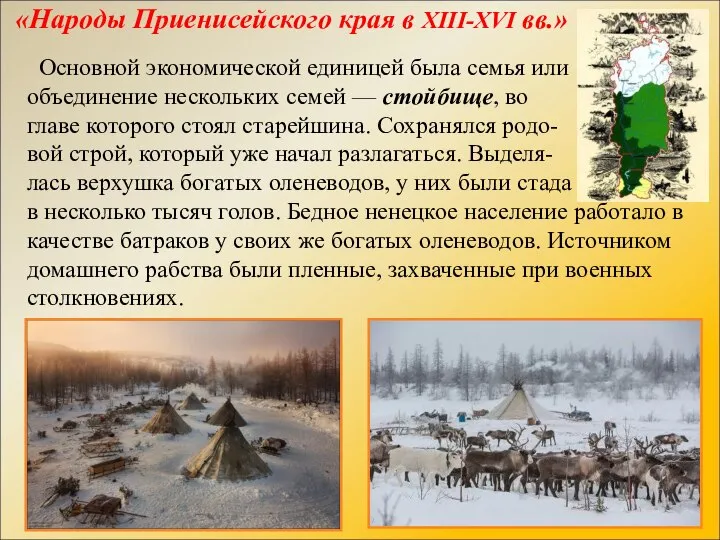

- 13. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Основной экономической единицей была семья или объединение нескольких семей —

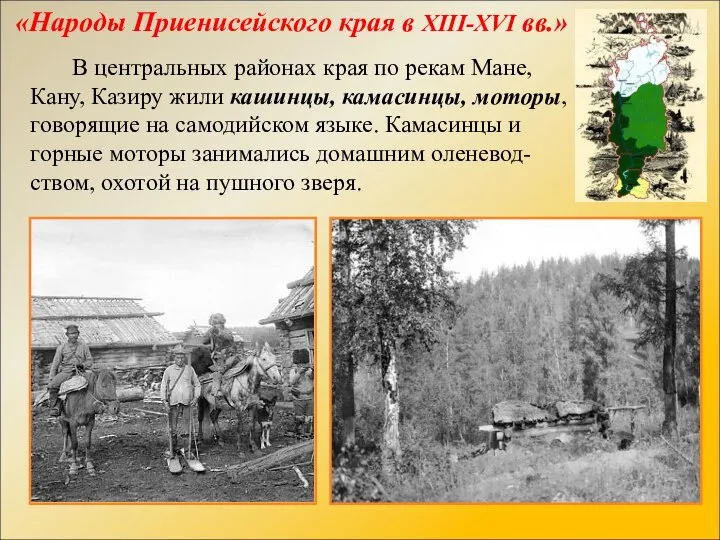

- 14. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» В центральных районах края по рекам Мане, Кану, Казиру жили

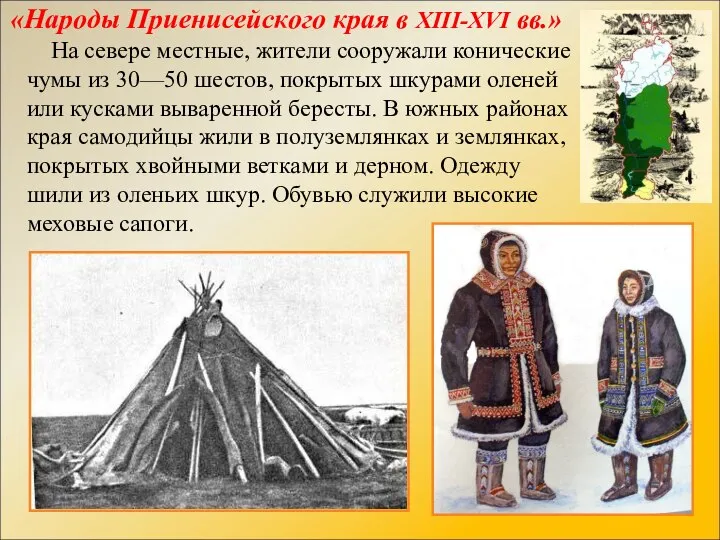

- 15. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» На севере местные, жители сооружали конические чумы из 30—50 шестов,

- 16. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Самодийцы, как и эвенки, верили в силу шаманов. Шаман -

- 17. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Тунгусы, так называли в XVII веке предков современных эвенков и

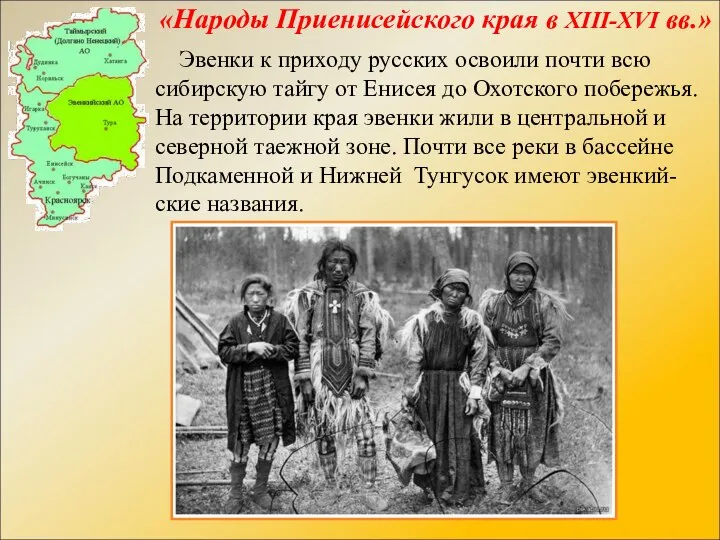

- 18. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Эвенки к приходу русских освоили почти всю сибирскую тайгу от

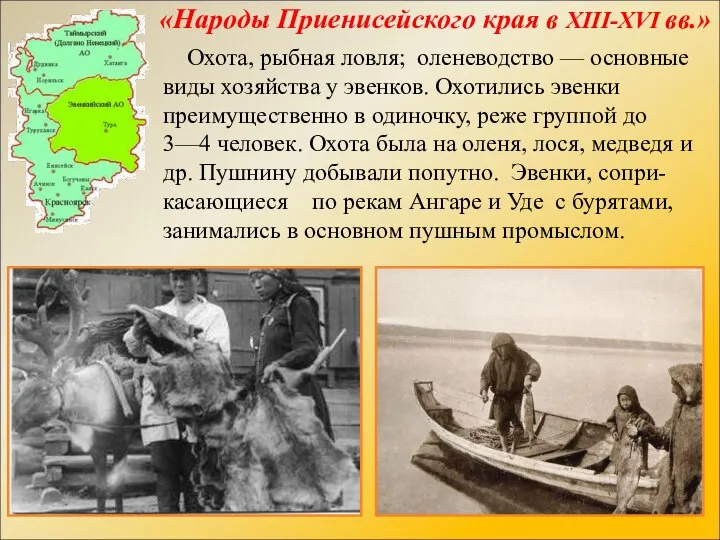

- 19. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Охота, рыбная ловля; оленеводство — основные виды хозяйства у эвенков.

- 20. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Эвенки шили одежду из шкур оленей, лосей, пуш-ных зверей. Праздничная

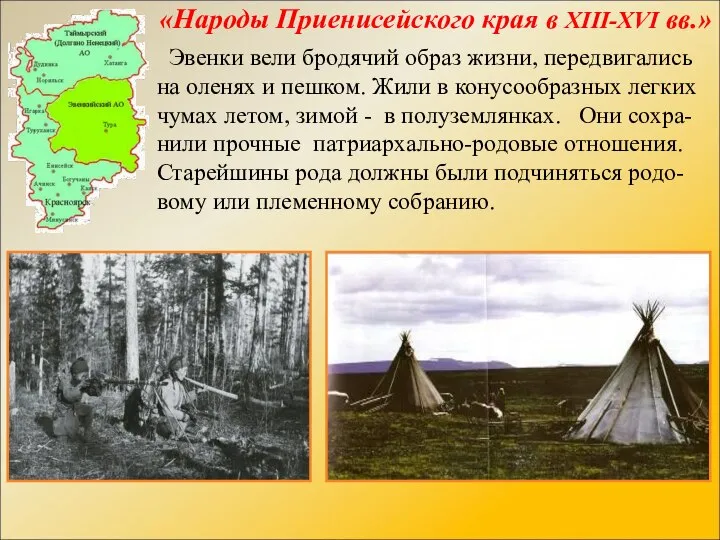

- 21. «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв.» Эвенки вели бродячий образ жизни, передвигались на оленях и пешком.

- 22. Вывод: «Народы Приенисейского края в XIII-XVI вв» К приходу русских некогда крупное госу- дарство распалось на

- 24. Скачать презентацию

Египет

Египет Влажность в атмосфере

Влажность в атмосфере Курская область. Климат

Курская область. Климат ТИХИЙ ОКЕАН

ТИХИЙ ОКЕАН 20140402_zapadnaya_sibir

20140402_zapadnaya_sibir Природные зоны и почва России

Природные зоны и почва России Географические координаты. Игра

Географические координаты. Игра Тунгусский заповедник

Тунгусский заповедник Дни недели. Времена года. Тест

Дни недели. Времена года. Тест Животный и растительный мир Дальнего Востока

Животный и растительный мир Дальнего Востока Почему дует ветер

Почему дует ветер Население 1 7 кл. 22-23

Население 1 7 кл. 22-23 Волго-Вятский экономический район

Волго-Вятский экономический район Қазақстанның энергетикалық шикізаттары

Қазақстанның энергетикалық шикізаттары Атмосферное давление

Атмосферное давление Антарктида. Открытие. Станции

Антарктида. Открытие. Станции Географические координаты. 6 класс

Географические координаты. 6 класс Измерение расстояний

Измерение расстояний Презентация на тему Атмосферное давление. Ветер

Презентация на тему Атмосферное давление. Ветер  Авторы проекта: Драгой Антон, Пушков Юрий, Евсюкова Алина Руководитель: Коршакова Л.А.

Авторы проекта: Драгой Антон, Пушков Юрий, Евсюкова Алина Руководитель: Коршакова Л.А. 20141119_zemlya_shar_gorizont_1

20141119_zemlya_shar_gorizont_1 Көньяк полюс

Көньяк полюс Тепло в атмосфере

Тепло в атмосфере Местные признаки погоды

Местные признаки погоды Презентация на тему Вулканы Камчатки и Курильских островов

Презентация на тему Вулканы Камчатки и Курильских островов  Роль гидросферы в жизни Земли. Часть 2

Роль гидросферы в жизни Земли. Часть 2 Презентация на тему Политическая система Германии

Презентация на тему Политическая система Германии  Центральный вокзал Хельсинки

Центральный вокзал Хельсинки