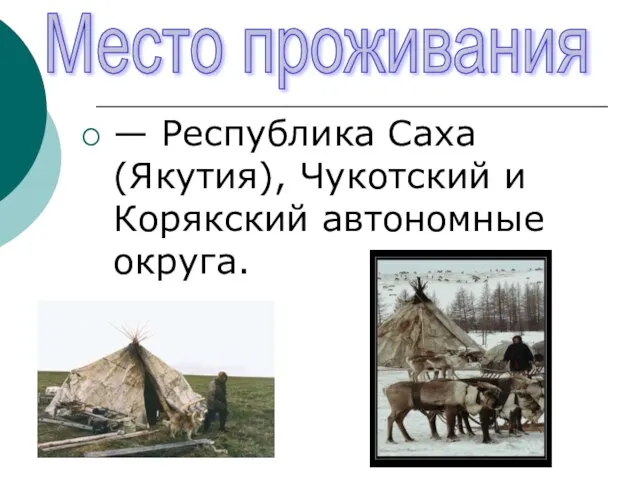

Слайд 2— Республика Саха (Якутия), Чукотский и Корякский автономные округа.

Место проживания

Слайд 3Язык,диалекты.

Язык — чукотско-камчатская семья языков.

В чукотском языке различают восточный, или уэленский

(легший в основу литературного языка),

западный (певекский), энмыленский, нунлингранский и хатырский диалекты.

Слайд 4Происхождение,расселение.

Чукчи — древнейшие обитатели континентальных областей крайнего северо-востока

Сибири, носители внутриматериковой культуры

охотников на диких оленей и рыбаков.

По роду занятий чукчи подразделялись на оленных

(кочевых, но продолжающих охотиться),

сидячих (оседлых, имеющих небольшое количество прирученных оленей,

охотников на диких оленей и морских животных) и пеших

(оседлых охотников на морского зверя и диких оленей, не имеющих оленей).

Слайд 5К XIX веку сформировались основные территориальные группы.

Среди оленных (тундровых) — индигирско-алазейская,

западноколымская и другие; среди морских (береговых) —

группы Тихоокеанского, Берингоморского побережий и побережья Ледовитого океана.

Слайд 6Самоназвание.

Название народа, принятое в административных документах XIX–XX веков,

происходит от самоназвания тундровых

чукчей чаучу,

чавчавыт — "богатый оленями". Береговые чукчи называли себя анк’альыт —

"морской народ" или рам’аглыт — "прибрежные жители".

Выделяя себя из числа других племен, употребляют самоназвание лыо’равэтлян —

"настоящие люди".

(В конце 1920-х годов название "луораветланы" бытовало в качестве официального.)

Слайд 7Письменность.

с 1931 года существует на латинской, а с 1936 года — на

русской графической основе.

Слайд 8Промыслы,орудия промыслов и орудия труда,средства передвижения.

Издавна сложилось два типа хозяйства. Основу одного

составляло оленеводство, другого — морской зверобойный промысел. Рыболовство, охота и собирательство носили вспомогательный характер.

Оленеводство тундровой группы имело в основном мясное и транспортное направление.

Береговые (оседлые) традиционно занимались морским зверобойным промыслом, достигшим к середине XVIII века высокого уровня развития. Охота на тюленей, нерп, лахтаков, моржей и китов давала основные продукты питания, прочный материал для изготовления байдар, охотничьих орудий, некоторых видов одежды и обуви, предметов быта, жир для освещения и отопления жилища.

Женщины и дети собирали и заготавливали съедобные растения, ягоды и коренья, а также семена из мышиных нор. Для выкапывания корней пользовались особым орудием с наконечником из рога оленя, который позже был сменен на железный.

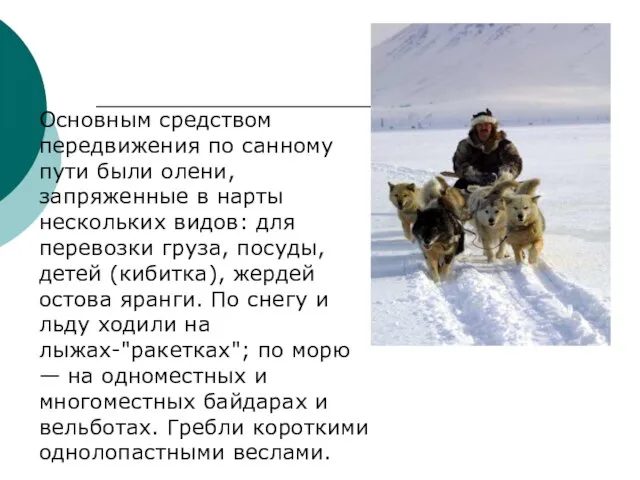

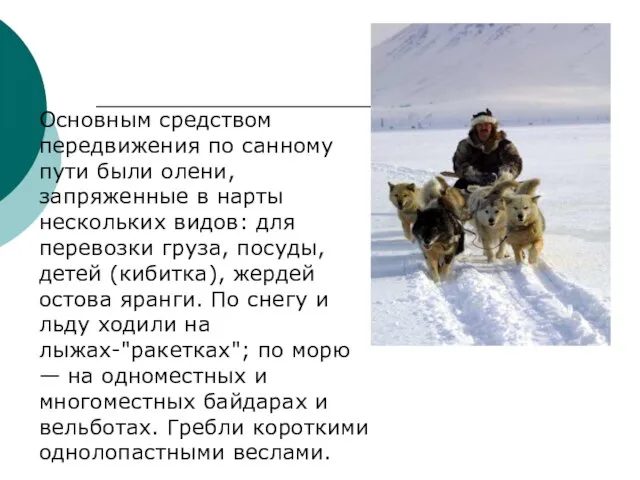

Слайд 9Основным средством передвижения по санному пути были олени, запряженные в нарты нескольких

видов: для перевозки груза, посуды, детей (кибитка), жердей остова яранги. По снегу и льду ходили на лыжах-"ракетках"; по морю — на одноместных и многоместных байдарах и вельботах. Гребли короткими однолопастными веслами.

Слайд 10Жилища.

Стойбища кочевых чукчей насчитывали до 10 яранг и были вытянуты с запада

на восток. Первой с запада ставили ярангу главы стойбища.

Яранга — шатер в виде усеченного конуса высотой в центре от 3,5 до 4,7 метра и диаметром от 5,7 до 7–8 метров, похожий на корякский. Деревянный остов покрывали шкурами оленей, сшитыми обычно в два полотнища. Края шкур накладывали один на другой и скрепляли пришитыми к ним ремнями. Свободные концы ремней в нижней части привязывали к нартам или тяжелым камням, что обеспечивало покрытию неподвижность.

Слайд 11В ярангу входили между двумя половинами покрытия, откидывая их в стороны. Для

зимы шили покрытия из новых шкур, для лета использовали прошлогодние.

Слайд 12Одежда.

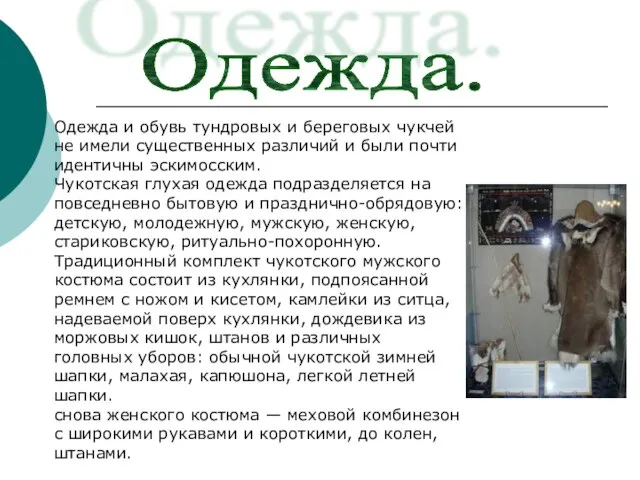

Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных различий и

были почти идентичны эскимосским.

Чукотская глухая одежда подразделяется на повседневно бытовую и празднично-обрядовую: детскую, молодежную, мужскую, женскую, стариковскую, ритуально-похоронную.

Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки, дождевика из моржовых кишок, штанов и различных головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, капюшона, легкой летней шапки.

снова женского костюма — меховой комбинезон с широкими рукавами и короткими, до колен, штанами.

Слайд 13

Типичная обувь — короткие, до колен, торбаса нескольких видов, сшитые из шкур

нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи лахтака, из камуса с меховыми чулками и травяными стельками (зимние торбаса); из нерпичьей шкуры или из старых, продымленных покрытий яранги (летние торбаса).

Слайд 14Пища,её заготовка.

Традиционная пища тундровых людей — оленина, береговых — мясо и жир

морских животных. Мясо оленей ели мороженым (в мелко нарубленном виде) или слабо отваренным. Во время массового забоя оленей заготовляли содержимое оленьих желудков, проварив его с кровью и жиром. Употребляли также свежую и мороженую кровь оленя. Готовили супы с овощами и крупой.

В северных и южных районах Чукотки большое место в рационе занимают кета, хариус, навага, нерка, камбала. Из крупных лососевых заготавливают юколу. Многие чукчи-оленеводы вялят, засаливают, коптят рыбу, солят икру.

Слайд 15Религия.

В основе религиозных верований и культа — анимизм, промысловый культ.

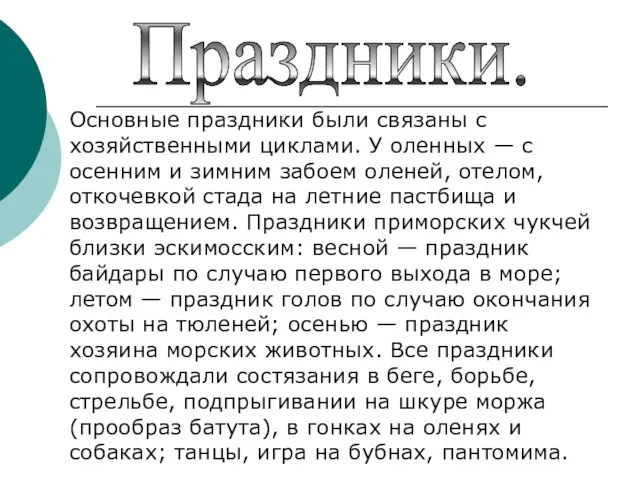

Слайд 16Праздники.

Основные праздники были связаны с хозяйственными циклами. У оленных — с осенним

и зимним забоем оленей, отелом, откочевкой стада на летние пастбища и возвращением. Праздники приморских чукчей близки эскимосским: весной — праздник байдары по случаю первого выхода в море; летом — праздник голов по случаю окончания охоты на тюленей; осенью — праздник хозяина морских животных. Все праздники сопровождали состязания в беге, борьбе, стрельбе, подпрыгивании на шкуре моржа (прообраз батута), в гонках на оленях и собаках; танцы, игра на бубнах, пантомима.

Слайд 17Кроме производственных были семейные праздники, связанные с рождением ребенка, выражением начинающим охотником

благодарности по случаю удачного промысла и т. п.

Обязательны при проведении праздников жертвоприношения: оленей, мяса, фигурок из оленьего жира, снега, дерева (у оленных чукчей), собак (у морских).

Исследуем полезные ископаемые: каменный уголь

Исследуем полезные ископаемые: каменный уголь Карта города со спутника

Карта города со спутника Вокруг Земли. Карта мира

Вокруг Земли. Карта мира География в Германии во второй половине XIX - начале XX века

География в Германии во второй половине XIX - начале XX века Воздух. Его особенности. 3 класс

Воздух. Его особенности. 3 класс Ресурси Світового океану

Ресурси Світового океану У хребтов далекого Урала, где народ особенный живет

У хребтов далекого Урала, где народ особенный живет Африка. Горы. Нагорье

Африка. Горы. Нагорье Презентация Microsoft земля (1)

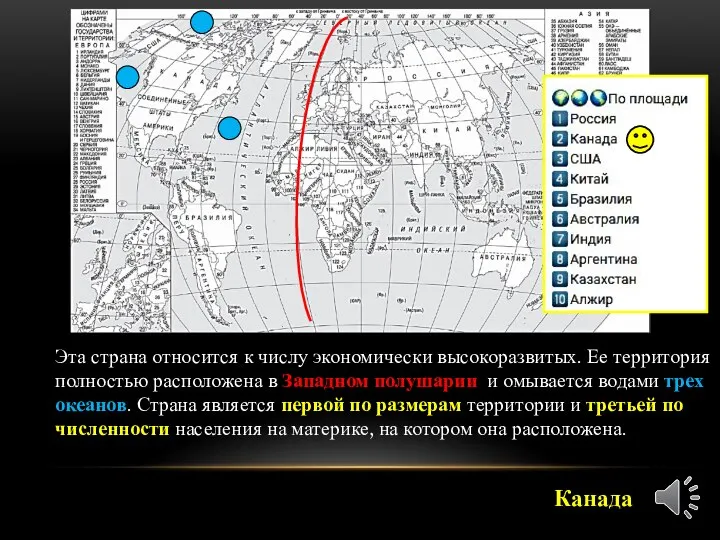

Презентация Microsoft земля (1) ГеоЕГЭ. Разбор В24. Площадь, население

ГеоЕГЭ. Разбор В24. Площадь, население Номенклатура. Африка

Номенклатура. Африка Презентация на тему Климат Евразии

Презентация на тему Климат Евразии  Основные правила поведения для туристов в Германии

Основные правила поведения для туристов в Германии Очистка пресной воды Подготовили: студентки первого курса Т1202 Токманова Сандира Прутова Оксана

Очистка пресной воды Подготовили: студентки первого курса Т1202 Токманова Сандира Прутова Оксана Зарубежная Азия

Зарубежная Азия Презентация на тему Ландшафты востока Австралии

Презентация на тему Ландшафты востока Австралии  Презентация на тему Почвы России

Презентация на тему Почвы России  Население Азии. 11 класс

Население Азии. 11 класс chisl.nasel_

chisl.nasel_ 6_tema_7_kl

6_tema_7_kl Водопады Краснодарского Края

Водопады Краснодарского Края Презентация на тему Миграция населения

Презентация на тему Миграция населения  Современная Москва

Современная Москва Чувствительность уходящего длинноволнового потока к вариациям характеристик подстилающей поверхности

Чувствительность уходящего длинноволнового потока к вариациям характеристик подстилающей поверхности Распределение направлений естественной остаточной намагниченности горных пород

Распределение направлений естественной остаточной намагниченности горных пород Презентация (1)

Презентация (1) Презентация на тему Австрия 11 класс

Презентация на тему Австрия 11 класс  Разнообразие природы Африки

Разнообразие природы Африки