Содержание

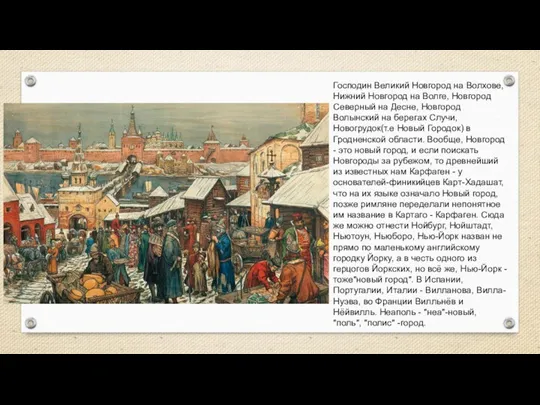

- 2. Господин Великий Новгород на Волхове, Нижний Новгород на Волге, Новгород Северный на Десне, Новгород Волынский на

- 3. Великий Новгород — один из древнейших и известнейших городов России. Место призвания летописного Рюрика и зарождения

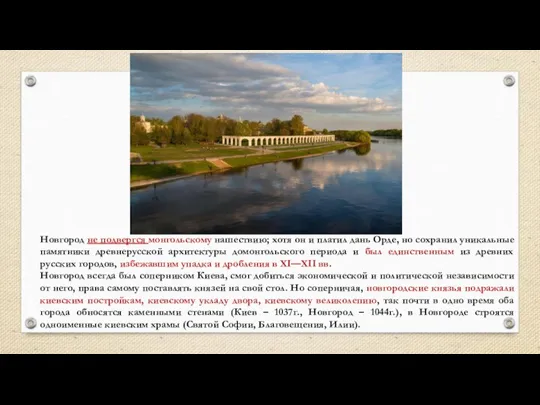

- 4. Новгород не подвергся монгольскому нашествию; хотя он и платил дань Орде, но сохранил уникальные памятники древнерусской

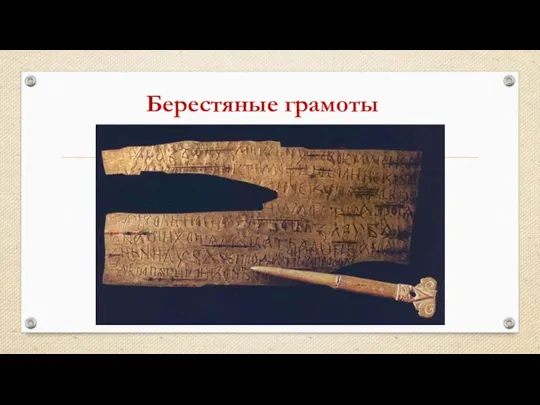

- 8. Берестяные грамоты

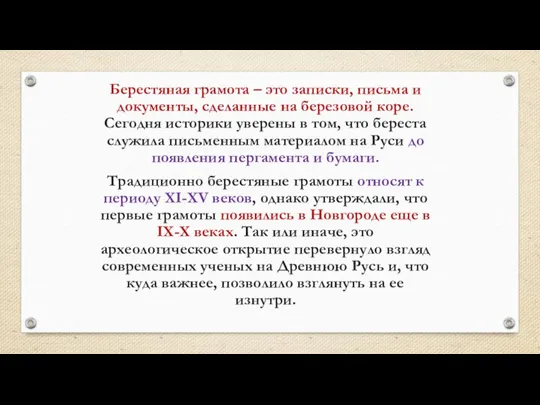

- 9. Берестяная грамота – это записки, письма и документы, сделанные на березовой коре. Сегодня историки уверены в

- 10. 1932 г. Археологические раскопки в Новгороде под руководством А.В. Арциховского.

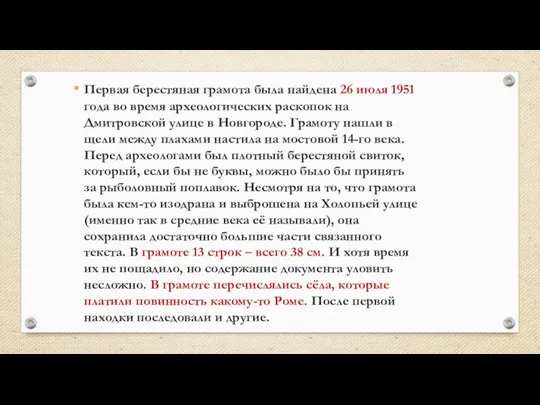

- 11. Первая берестяная грамота была найдена 26 июля 1951 года во время археологических раскопок на Дмитровской улице

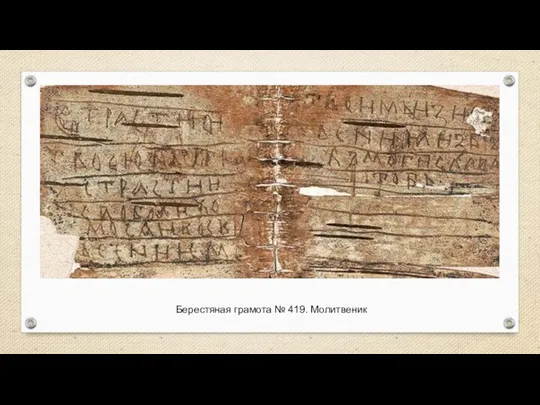

- 12. Берестяная грамота № 419. Молитвеник

- 13. Берестяные грамоты имеют самое разное содержание. Так, например, грамота номер 155 является запиской о суде, которая

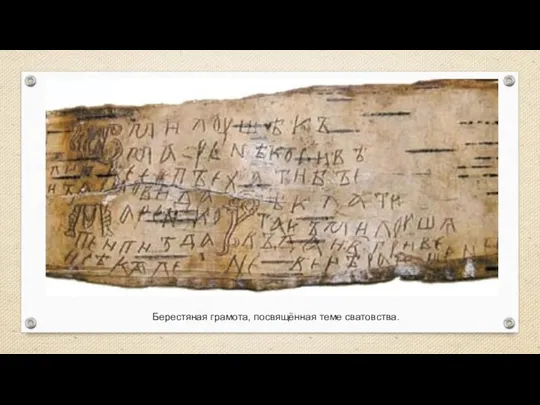

- 14. Берестяная грамота, посвящённая теме сватовства.

- 15. Археологические раскопки в Новгороде

- 16. характерные черты новгородской архитектуры: использование местного камня-известняка, простая планировка, минимум декора, замена мозаики фресковыми росписями.

- 17. Великий Новгород расположен на северо-западных землях Древней Руси, на берегу полноводной реки Волхов, которая издавна разделила

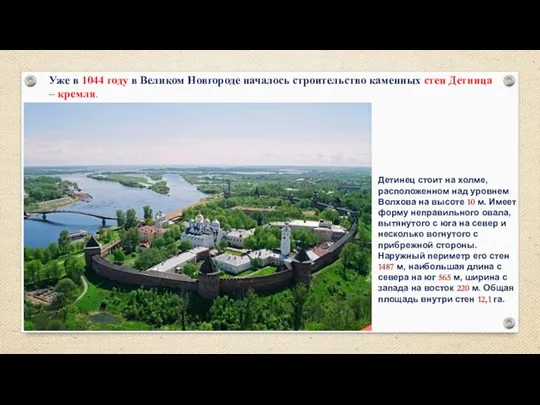

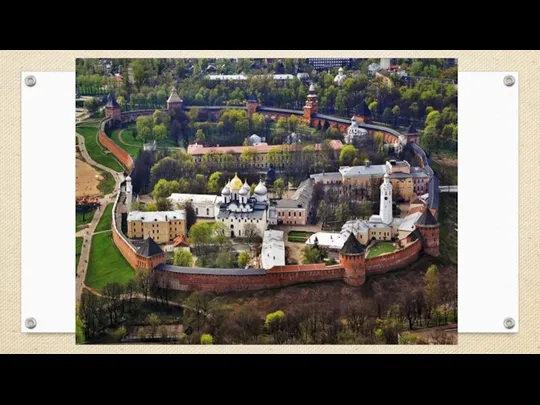

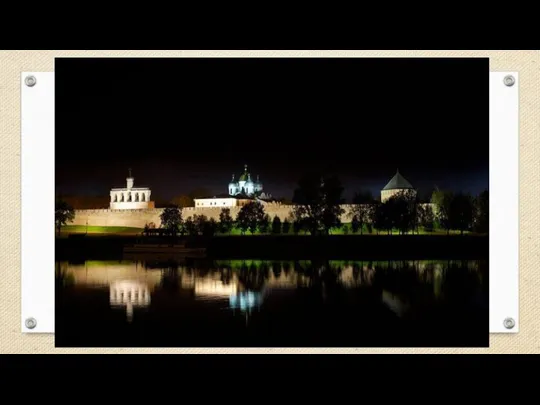

- 19. Уже в 1044 году в Великом Новгороде началось строительство каменных стен Детинца – кремля. Детинец стоит

- 20. В Древней Руси детинец служил центральным укреплением города. Детинец - это часть города, которая окружается стенами.

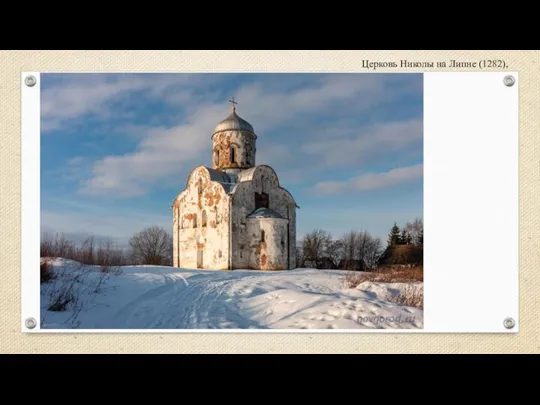

- 26. Церковь Николы на Липне (1282),

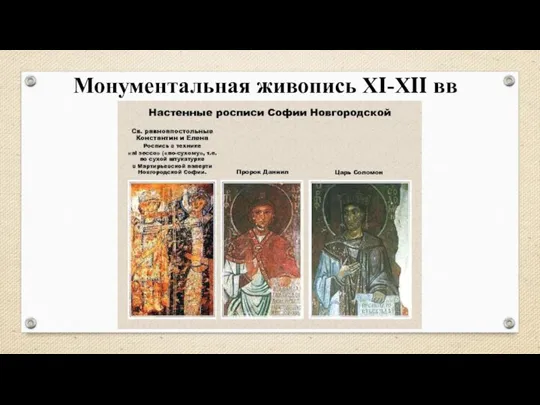

- 28. Монументальная живопись XI-XII вв

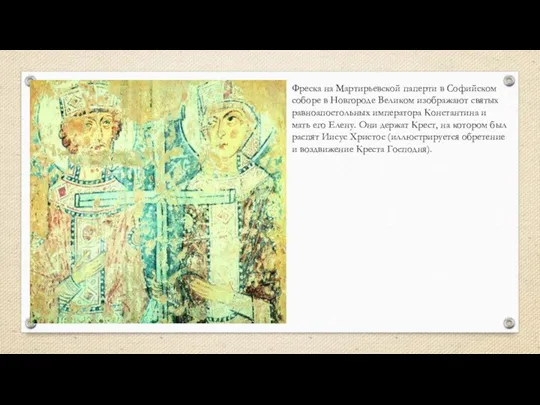

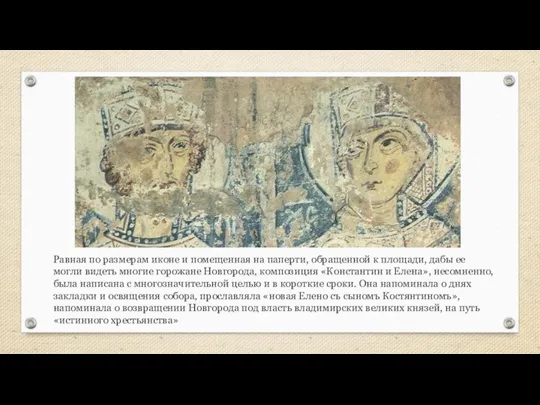

- 29. Фреска на Мартирьевской паперти в Софийском соборе в Новгороде Великом изображают святых равноапостольных императора Константина и

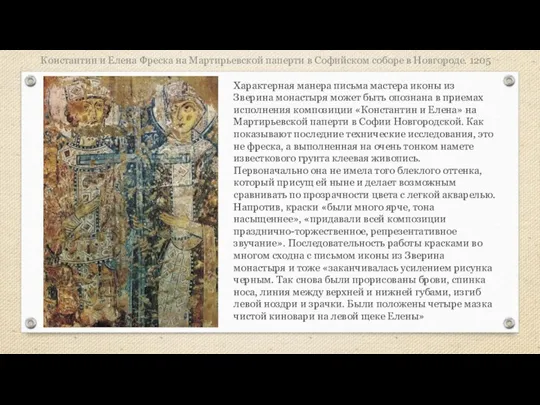

- 30. Константин и Елена Фреска на Мартирьевской паперти в Софийском соборе в Новгороде. 1205 Характерная манера письма

- 31. Равная по размерам иконе и помещенная на паперти, обращенной к площади, дабы ее могли видеть многие

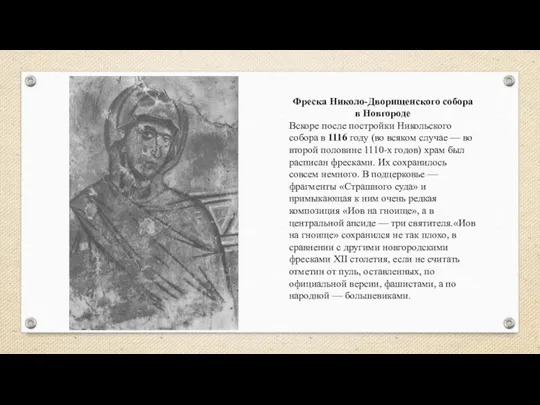

- 34. Фреска Николо-Дворищенского собора в Новгороде Вскоре после постройки Никольского собора в 1116 году (во всяком случае

- 36. Роспись на пилоне южной паперти, изображающая императоров Константина и Елену София Новгородская

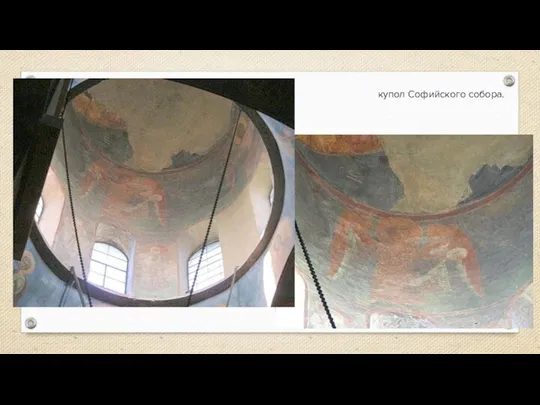

- 37. купол Софийского собора.

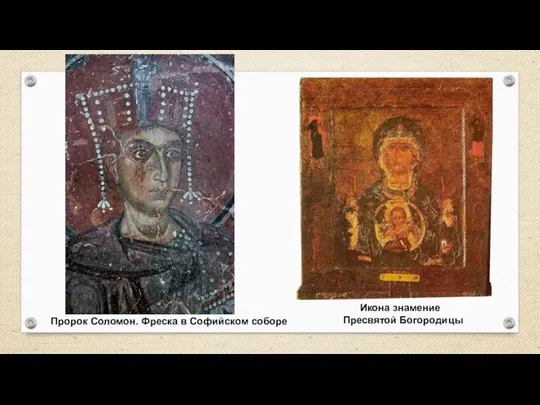

- 41. Пророк Соломон. Фреска в Софийском соборе Икона знамение Пресвятой Богородицы

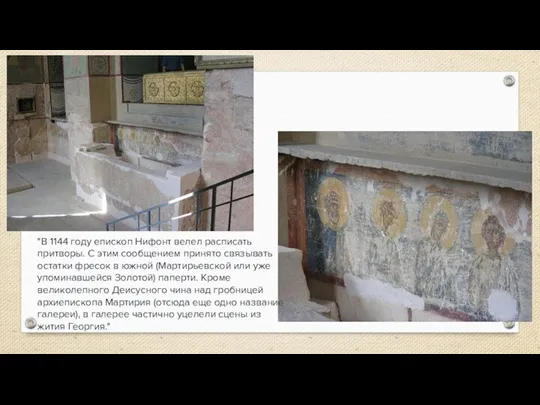

- 42. "В 1144 году епископ Нифонт велел расписать притворы. С этим сообщением принято связывать остатки фресок в

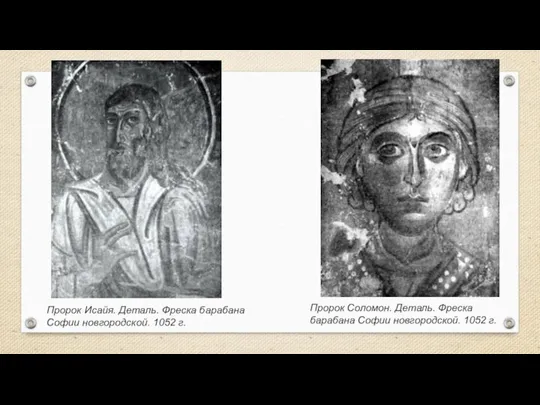

- 43. Пророк Исайя. Деталь. Фреска барабана Софии новгородской. 1052 г. Пророк Соломон. Деталь. Фреска барабана Софии новгородской.

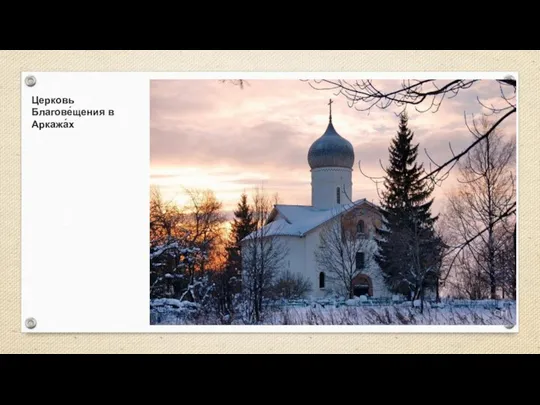

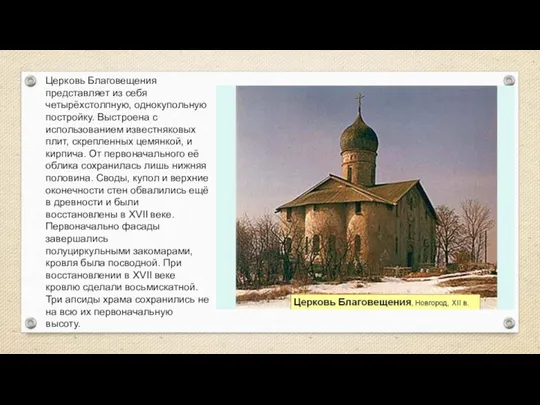

- 44. Церковь Благове́щения в Аркажа́х

- 45. Церковь Благовещения представляет из себя четырёхстолпную, однокупольную постройку. Выстроена с использованием известняковых плит, скрепленных цемянкой, и

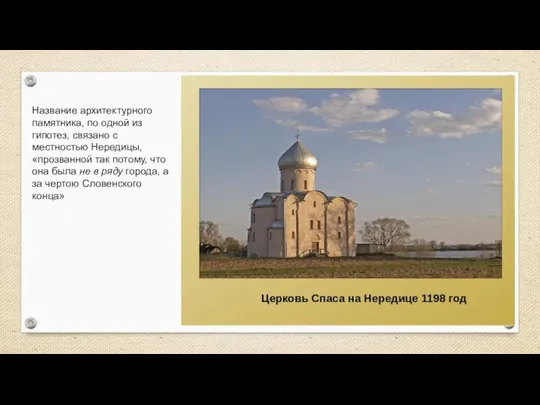

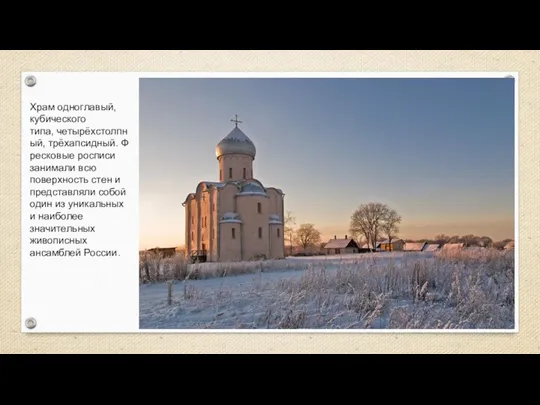

- 47. Церковь Спаса на Нередице возведена в 1198 году

- 48. Название архитектурного памятника, по одной из гипотез, связано с местностью Нередицы, «прозванной так потому, что она

- 49. Храм одноглавый, кубического типа, четырёхстолпный, трёхапсидный. Фресковые росписи занимали всю поверхность стен и представляли собой один

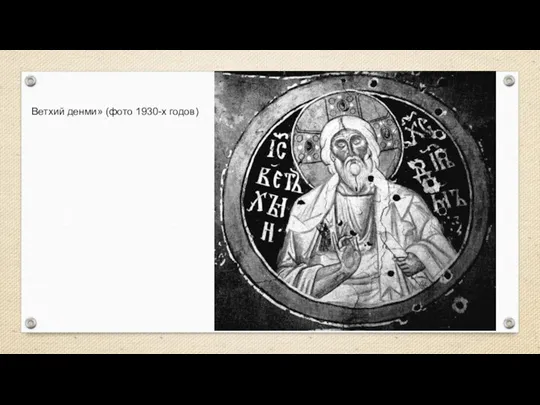

- 51. Ветхий денми» (фото 1930-х годов)

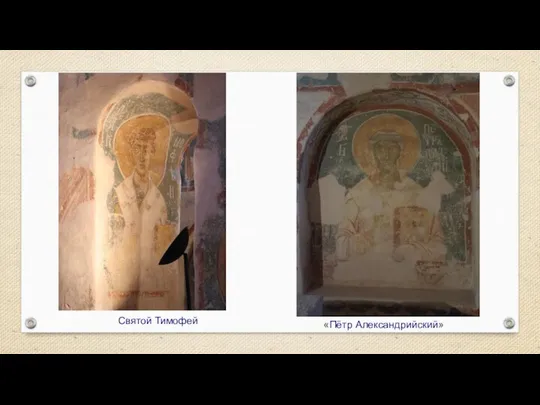

- 52. Святой Тимофей «Пётр Александрийский»

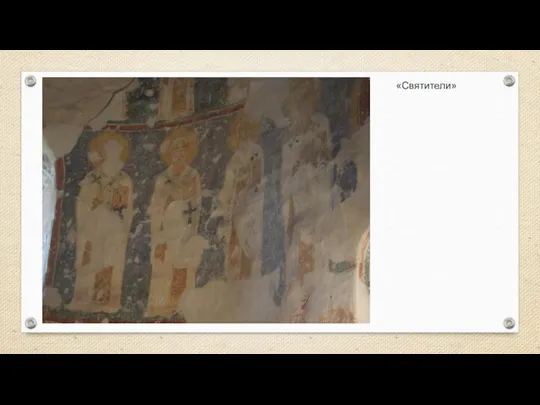

- 53. «Святители»

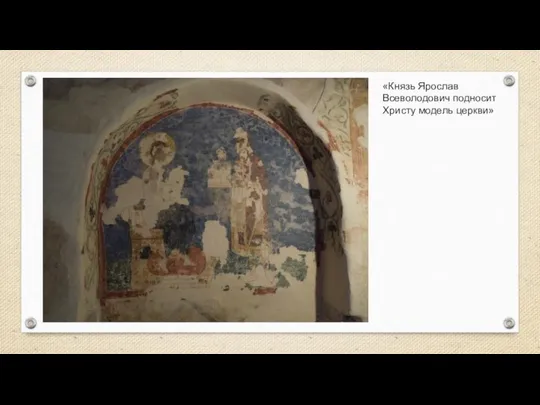

- 54. «Князь Ярослав Всеволодович подносит Христу модель церкви»

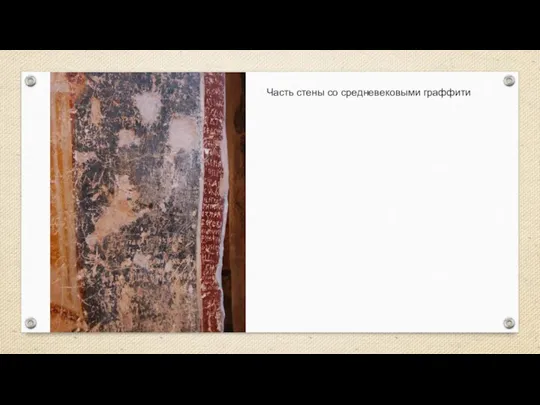

- 55. Часть стены со средневековыми граффити

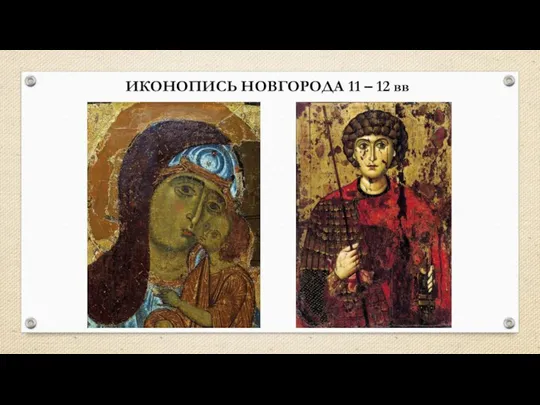

- 56. ИКОНОПИСЬ НОВГОРОДА 11 – 12 вв

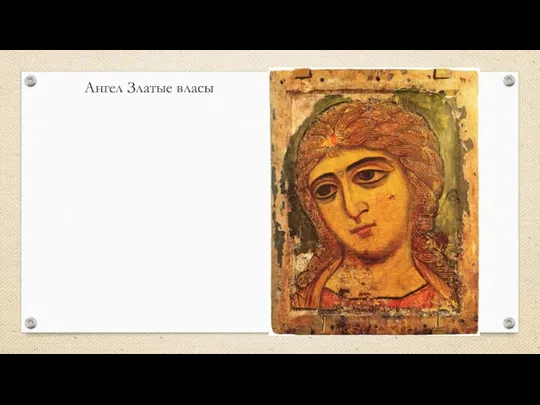

- 57. Ангел Златые власы

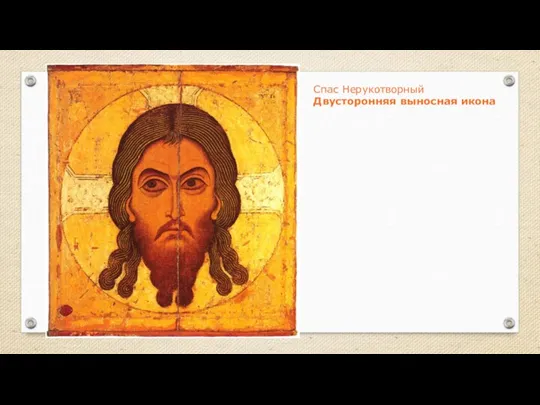

- 59. Спас Нерукотворный Двусторонняя выносная икона

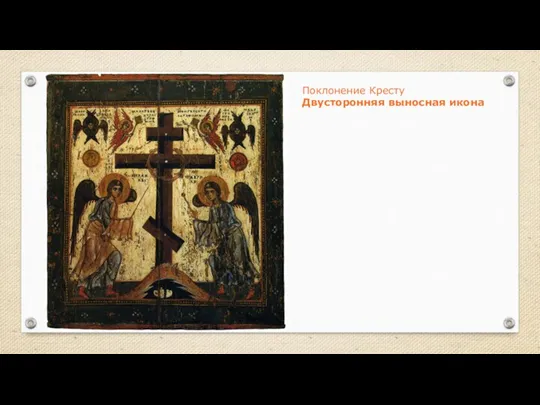

- 60. Поклонение Кресту Двусторонняя выносная икона

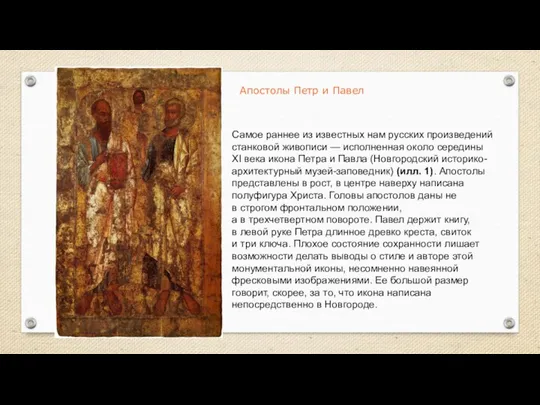

- 61. Апостолы Петр и Павел Самое раннее из известных нам русских произведений станковой живописи — исполненная около

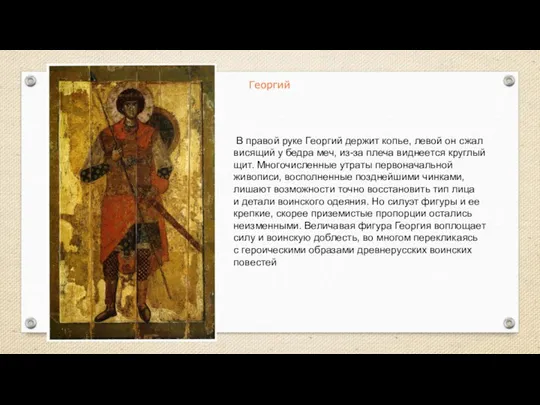

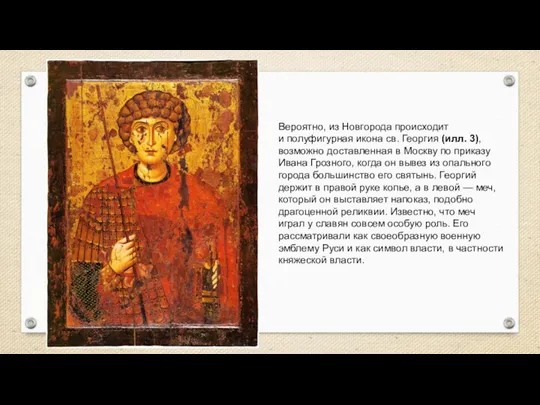

- 62. Георгий В правой руке Георгий держит копье, левой он сжал висящий у бедра меч, из-за плеча

- 63. Вероятно, из Новгорода происходит и полуфигурная икона св. Георгия (илл. 3), возможно доставленная в Москву по

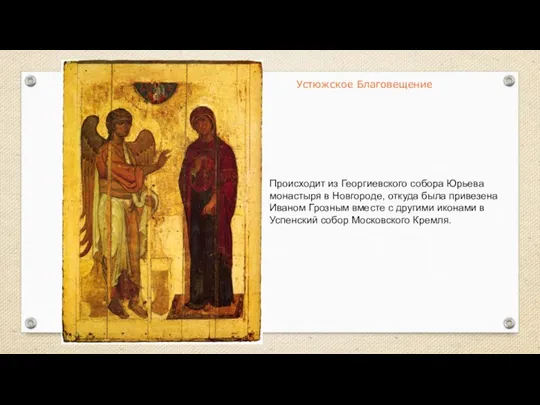

- 64. Устюжское Благовещение Происходит из Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде, откуда была привезена Иваном Грозным вместе

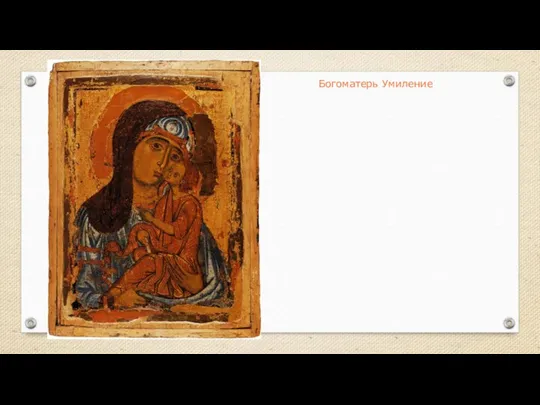

- 65. Богоматерь Умиление

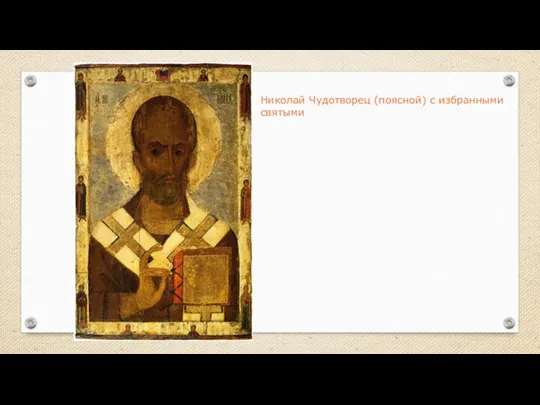

- 66. Николай Чудотворец (поясной) с избранными святыми

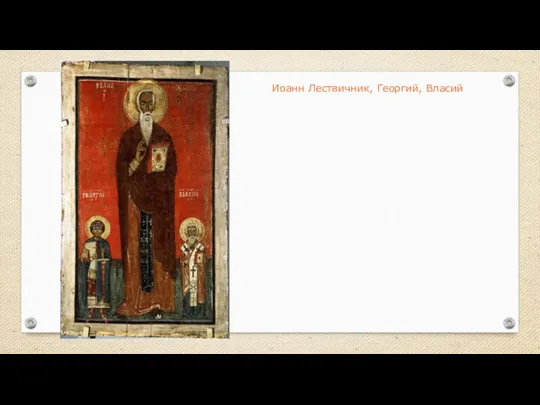

- 67. Иоанн Лествичник, Георгий, Власий

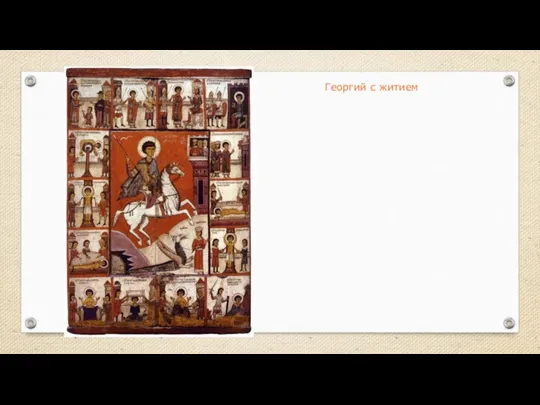

- 69. Георгий с житием

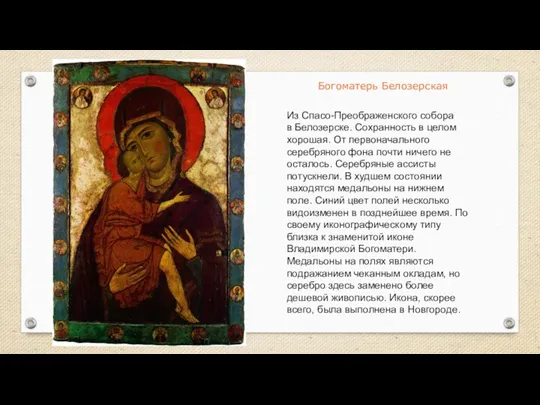

- 70. Богоматерь Белозерская Из Спасо-Преображенского собора в Белозерске. Сохранность в целом хорошая. От первоначального серебряного фона почти

- 72. Скачать презентацию

Останкинская башня

Останкинская башня Улица Вадима Сивкова

Улица Вадима Сивкова Внешняя политика СССР в 1930-е годы

Внешняя политика СССР в 1930-е годы 7 реформация

7 реформация Соперники Москвы

Соперники Москвы Поликарпова Наталья. На поле танки грохотали

Поликарпова Наталья. На поле танки грохотали Сражения. Своя игра

Сражения. Своя игра Большие достопримечательности маленькой Зари, Пермский край

Большие достопримечательности маленькой Зари, Пермский край Возникновение земледелия и скотоводства. Виды групповой работы на примере урока в 5 классе

Возникновение земледелия и скотоводства. Виды групповой работы на примере урока в 5 классе Степан Иванович Здоровцев, Герой Советского Союза. Их именами названы

Степан Иванович Здоровцев, Герой Советского Союза. Их именами названы Районный этап регионального молодежного проекта Кто твой герой?

Районный этап регионального молодежного проекта Кто твой герой? Презентация на тему Русь и Золотая Орда

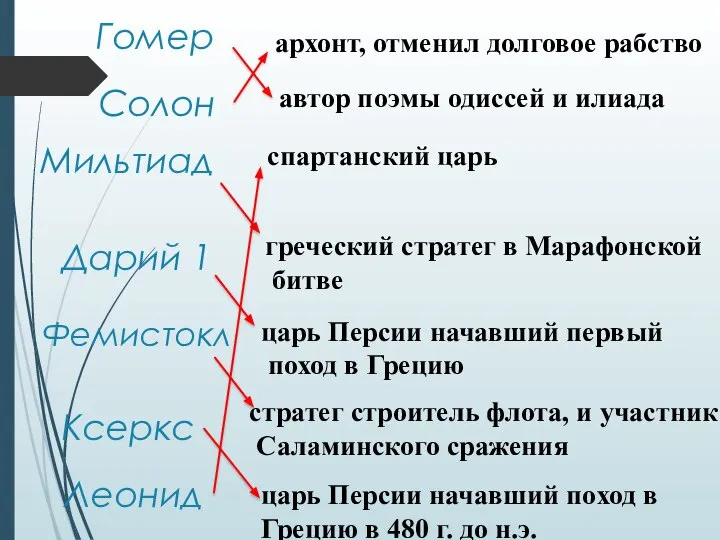

Презентация на тему Русь и Золотая Орда  В городе богини Афины

В городе богини Афины II областной творческий конкурс, посвящённый Дню героев Отечества

II областной творческий конкурс, посвящённый Дню героев Отечества Қазақстан Тәуелсіздігіне

Қазақстан Тәуелсіздігіне История древнего мира

История древнего мира Творческая революция в США в 1960-1975 годы

Творческая революция в США в 1960-1975 годы Россия-родина моя!

Россия-родина моя! Географически значимые события и даты

Географически значимые события и даты Замок Шенонсо

Замок Шенонсо От первобытности к цивилизации

От первобытности к цивилизации Интерактивный кроссворд Государства Востока: традиционное общество в эпоху Нового времени.

Интерактивный кроссворд Государства Востока: традиционное общество в эпоху Нового времени. Брестская крепость. 22 июня 1941 года

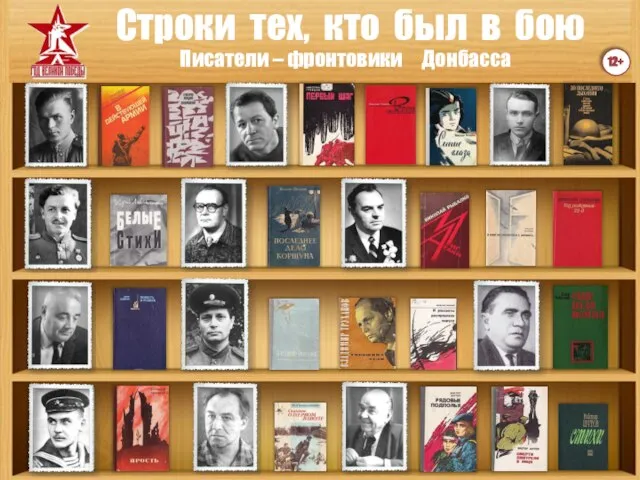

Брестская крепость. 22 июня 1941 года Cтроки тех, кто был в бою

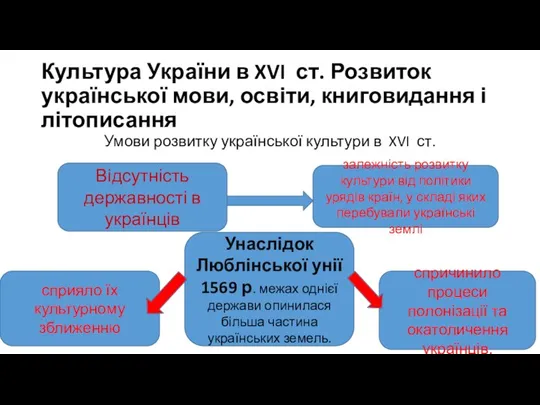

Cтроки тех, кто был в бою Культура 1

Культура 1 Внешняя политика Карла V

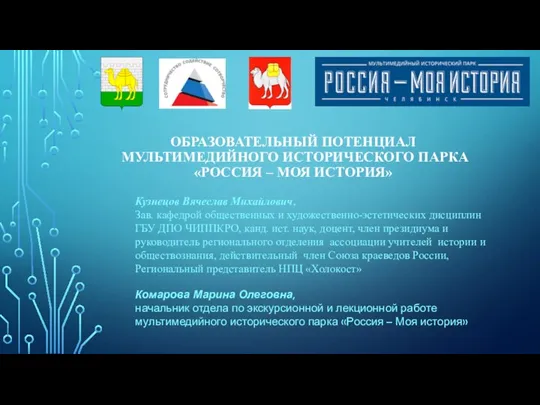

Внешняя политика Карла V Образовательный потенциал мультимедийного исторического парка Россия – моя история

Образовательный потенциал мультимедийного исторического парка Россия – моя история Презентация на тему Время новых усобиц

Презентация на тему Время новых усобиц