Содержание

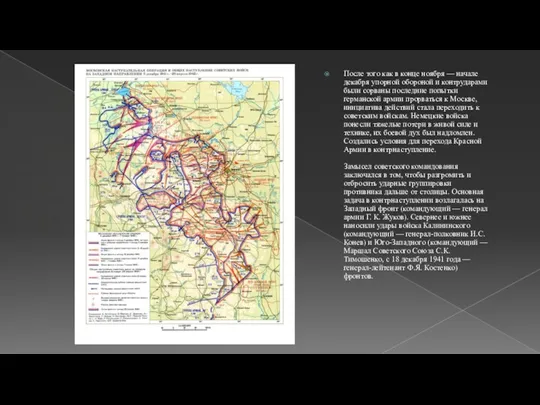

- 2. После того как в конце ноября — начале декабря упорной обороной и контрударами были сорваны последние

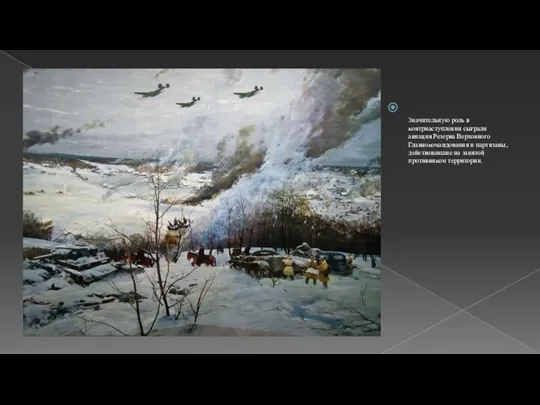

- 3. Значительную роль в контрнаступлении сыграли авиация Резерва Верховного Главнокомандования и партизаны, действовавшие на занятой противником территории.

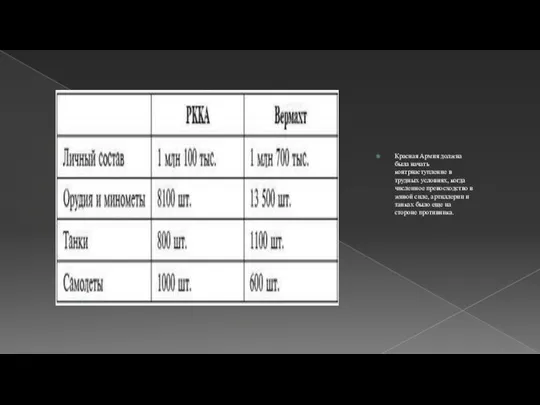

- 4. Красная Армия должна была начать контрнаступление в трудных условиях, когда численное превосходство в живой силе, артиллерии

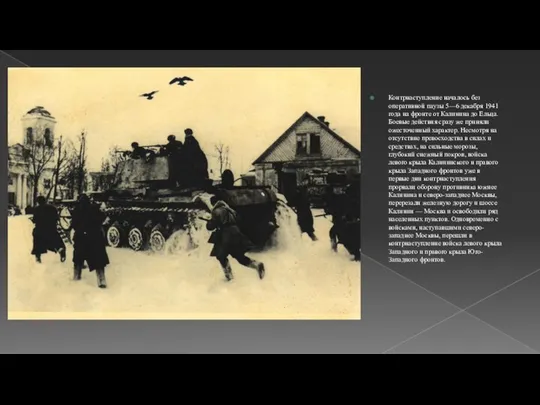

- 5. Контрнаступление началось без оперативной паузы 5—6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца. Боевые

- 6. 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Истру, 12 декабря — Солнечногорск,

- 7. Многие уроженцы Мордовии защищали столицу нашей Родины - Москву! Пуркаев Максим Алексеевич генерал армии [14(26).8.1894, с.

- 8. Болдин Иван Васильевич генерал-лейтенант Оборона подступов к Туле была возложена на 50-ю армию, которой командовал генерал-лейтенант

- 9. Малкин Василий Максимович генерал-майор (1914 – 2003), генерал-майор, участник обороны Москвы в составе 1077-го полка 316-й

- 10. Полежаев Семён Антонович гвардии майор, Герой Советского Союза родился 12 сентября 1918 года в городе Саранске

- 11. Котов Александр Григорьевич гвардии капитан, Герой Советского Союза Родился 19 октября 1918 года в селе Троицк

- 12. Семиков Александр Иванович гвардии полковник, Герой Советского Союза родился 23 ноября 1916 года в селе Лаврентьево

- 13. Честнов Филипп Петрович курсант Подольского пехотного училища Филипп Петрович Честнов, родился в с. Летки Старошайговского района

- 14. Васильев Георгий Иванович курсант Подольского пехотного училища уроженец г. Саранска, учился в пединституте на математическом отделении.

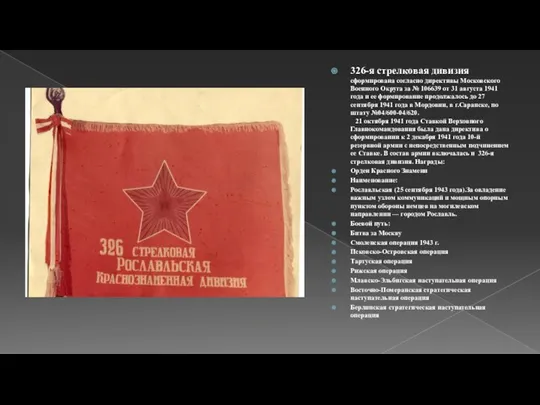

- 15. 326-я стрелковая дивизия сформирована согласно директивы Московского Военного Округа за № 106639 от 31 августа 1941

- 17. Скачать презентацию

Слайд 2После того как в конце ноября — начале декабря упорной обороной и

После того как в конце ноября — начале декабря упорной обороной и

Слайд 3

Значительную роль в контрнаступлении сыграли авиация Резерва Верховного Главнокомандования и партизаны, действовавшие

Значительную роль в контрнаступлении сыграли авиация Резерва Верховного Главнокомандования и партизаны, действовавшие

Слайд 4Красная Армия должна была начать контрнаступление в трудных условиях, когда численное превосходство

Красная Армия должна была начать контрнаступление в трудных условиях, когда численное превосходство

Слайд 5Контрнаступление началось без оперативной паузы 5—6 декабря 1941 года на фронте от

Контрнаступление началось без оперативной паузы 5—6 декабря 1941 года на фронте от

Слайд 69 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Истру,

9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Истру,

Противник был отброшен на 100—250 км от Москвы.

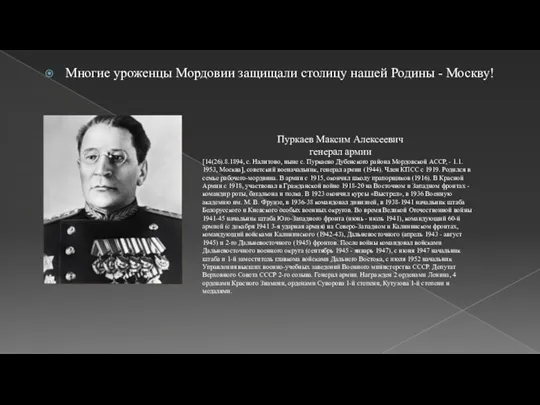

Слайд 7Многие уроженцы Мордовии защищали столицу нашей Родины - Москву!

Пуркаев Максим Алексеевич

генерал

Многие уроженцы Мордовии защищали столицу нашей Родины - Москву!

Пуркаев Максим Алексеевич

генерал

[14(26).8.1894, с. Налитово, ныне с. Пуркаево Дубенского района Мордовской АССР, - 1.1. 1953, Москва], советский военачальник, генерал армии (1944). Член КПСС с 1919. Родился в семье рабочего-мордвина. В армии с 1915, окончил школу прапорщиков (1916). В Красной Армии с 1918, участвовал в Гражданской войне 1918-20 на Восточном и Западном фронтах - командир роты, батальона и полка. В 1923 окончил курсы «Выстрел», в 1936 Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 1936-38 командовал дивизией, в 1938-1941 начальник штаба Белорусского и Киевского особых военных округов. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 начальник штаба Юго-Западного фронта (июнь - июль 1941), командующий 60-й армией (с декабря 1941 3-я ударная армия) на Северо-Западном и Калининском фронтах, командующий войсками Калининского (1942-43), Дальневосточного (апрель 1943 - август 1945) и 2-го Дальневосточного (1945) фронтов. После войны командовал войсками Дальневосточного военного округа (сентябрь 1945 - январь 1947), с июня 1947 начальник штаба и 1-й заместитель главкома войсками Дальнего Востока, с июля 1952 начальник Управления высших военно-учебных заведений Военного министерства СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Генерал армии. Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени и медалями.

Слайд 8Болдин Иван Васильевич

генерал-лейтенант

Оборона подступов к Туле была возложена на 50-ю армию, которой

Болдин Иван Васильевич

генерал-лейтенант

Оборона подступов к Туле была возложена на 50-ю армию, которой

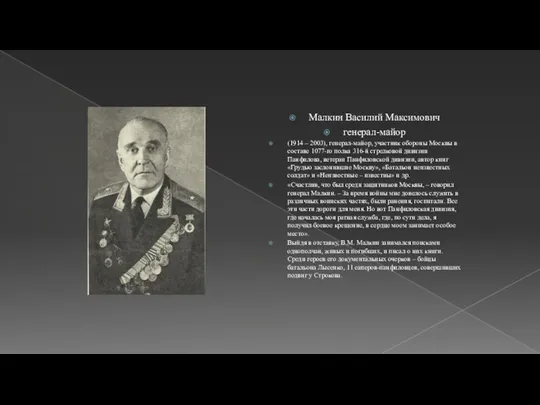

Слайд 9Малкин Василий Максимович

генерал-майор

(1914 – 2003), генерал-майор, участник обороны Москвы в составе

Малкин Василий Максимович

генерал-майор

(1914 – 2003), генерал-майор, участник обороны Москвы в составе

«Счастлив, что был среди защитников Москвы, – говорил генерал Малкин. – За время войны мне довелось служить в различных воинских частях, были ранения, госпитали. Все эти части дороги для меня. Но вот Панфиловская дивизия, где началась моя ратная служба, где, по сути дела, я получил боевое крещение, в сердце моем занимает особое место».

Выйдя в отставку, В.М. Малкин занимался поисками однополчан, живых и погибших, и писал о них книги. Среди героев его документальных очерков – бойцы батальона Лысенко, 11 саперов-панфиловцев, совершивших подвиг у Строкова.

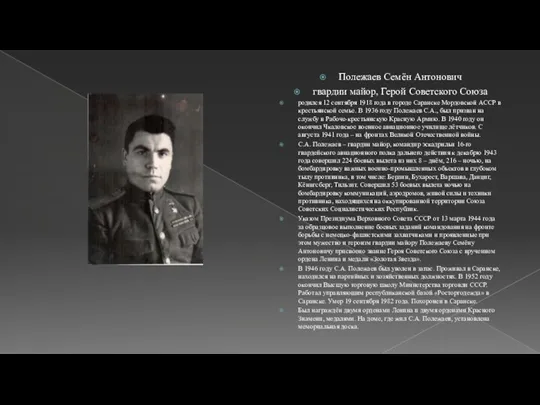

Слайд 10Полежаев Семён Антонович

гвардии майор, Герой Советского Союза

родился 12 сентября 1918 года

Полежаев Семён Антонович

гвардии майор, Герой Советского Союза

родился 12 сентября 1918 года

С.А. Полежаев – гвардии майор, командир эскадрильи 16-го гвардейского авиационного полка дальнего действия к декабрю 1943 года совершил 224 боевых вылета из них 8 – днём, 216 – ночью, на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника, в том числе: Берлин, Бухарест, Варшава, Данциг, Кёнигсберг, Тильзит. Совершил 53 боевых вылета ночью на бомбардировку коммуникаций, аэродромов, живой силы и техники противника, находящихся на оккупированной территории Союза Советских Социалистических Республик.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Полежаеву Семёну Антоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году С.А. Полежаев был уволен в запас. Проживал в Саранске, находился на партийных и хозяйственных должностях. В 1952 году окончил Высшую торговую школу Министерства торговли СССР. Работал управляющим республиканской базой «Росторгодежда» в Саранске. Умер 19 сентября 1982 года. Похоронен в Саранске.

Был награждён двумя орденами Ленина и двумя орденами Красного Знамени, медалями. На доме, где жил С.А. Полежаев, установлена мемориальная доска.

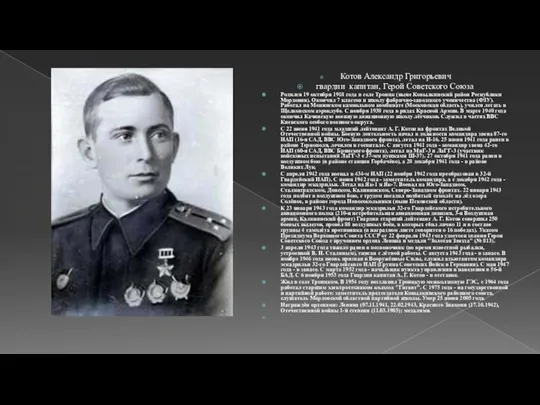

Слайд 11 Котов Александр Григорьевич

гвардии капитан, Герой Советского Союза

Родился 19 октября 1918 года в

Котов Александр Григорьевич

гвардии капитан, Герой Советского Союза

Родился 19 октября 1918 года в

С 22 июня 1941 года младший лейтенант А. Г. Котов на фронтах Великой Отечественной войны. Боевую деятельность начал в должности командира звена 87-го ИАП (16-я САД, ВВС Юго-Западного фронта), летал на И-16. 25 июня 1941 года ранен в районе Тернополя, лечился в госпитале. С августа 1941 года - командир звена 42-го ИАП (60-я САД, ВВС Брянского фронта), летал на МиГ-3 и ЛаГГ-3 (участник войсковых испытаний ЛаГГ-3 с 37-мм пушками Ш-37). 27 октября 1941 года ранен в воздушном бою (в районе станции Горбачёво), а 28 декабря 1941 года - в районе Великих Лук.

С апреля 1942 года воевал в 434-м ИАП (22 ноября 1942 года преобразован в 32-й Гвардейский ИАП). С июня 1942 года - заместитель командира, а с декабря 1942 года - командир эскадрильи. Летал на Як-1 и Як-7. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Калининском, Северо-Западном фронтах. 22 января 1943 года подбит в воздушном бою, с трудом посадил подбитый самолёт на лёд озера Солёное, в районе города Новосокольники (ныне Псковской области).

К 23 января 1943 года командир эскадрильи 32-го Гвардейского истребительного авиационного полка (210-я истребительная авиационная дивизия, 3-я Воздушная армия, Калининский фронт) Гвардии старший лейтенант А. Г. Котов совершил 250 боевых вылетов, провёл 88 воздушных боёв, в которых сбил лично 11 и в составе группы 4 самолёта противника (в наградном листе говорится о 16 победах). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 813).

3 апреля 1943 года тяжело ранен в позвоночник (во время известной рыбалки, устроенной В. И. Сталиным), списан с лётной работы. С августа 1943 года - в запасе. В ноябре 1946 года вновь призван в Вооружённые Силы, служил адъютантом командира эскадрильи 32-го Гвардейского ИАП (Группа Советских Войск в Германии). С мая 1947 года - в запасе. С марта 1952 года - начальник пункта управления и наведения в 56-й БАД. С 6 ноября 1953 года Гвардии капитан А. Г. Котов - в отставке.

Жил в селе Троицком. В 1954 году возглавил Троицкую межколхозную ГЭС, с 1964 года работал старшим электротехником колхоза "Гигант". С 1975 года - на государственной и партийной работе: заместитель председателя Ковылкинского районного совета, слушатель Мордовской областной партийной школы. Умер 25 июня 2005 года.

Награждён орденами: Ленина (07.11.1941, 22.02.1943, Красного Знамени (17.10.1942), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); медалями.

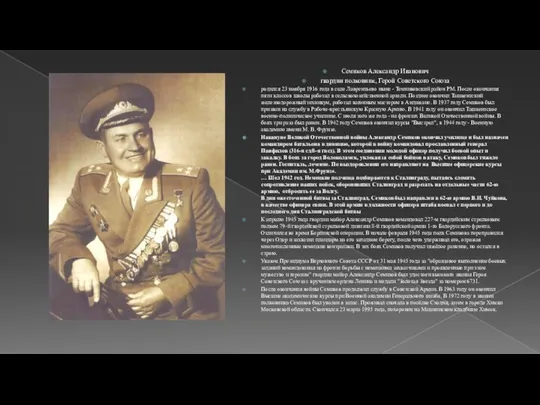

Слайд 12Семиков Александр Иванович

гвардии полковник, Герой Советского Союза

родился 23 ноября 1916 года в

Семиков Александр Иванович

гвардии полковник, Герой Советского Союза

родился 23 ноября 1916 года в

Накануне Великой Отечественной войны Александр Семиков окончил училище и был назначен командиром батальона в дивизию, которой в войну командовал прославленный генерал Панфилов (316-я сд/8-я гвсд). В этом соединении молодой офицер получил боевой опыт и закалку. В боях за город Волоколамск, увлекая за собой бойцов в атаку, Семиков был тяжело ранен. Госпиталь, лечение. По выздоровлении его направляют на Высшие офицерские курсы при Академии им. М.Фрунзе. … Шел 1942 год. Немецкие полчища подбираются к Сталинграду, пытаясь сломить сопротивление наших войск, оборонявших Сталинград и разрезать на отдельные части 62-ю армию, отбросить ее за Волгу. В дни ожесточенной битвы за Сталинград, Семиков был направлен в 62-ю армию В.И. Чуйкова, в качестве офицера связи. В этой армии в должности офицера штаба воевал с первого и до последнего дня Сталинградской битвы

К апрелю 1945 года гвардии майор Александр Семиков командовал 227-м гвардейским стрелковым полком 79-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время Берлинской операции. В начале февраля 1945 года полк Семикова переправился через Одер и захватил плацдарм на его западном берегу, после чего удерживал его, отражая многочисленные немецкие контратаки. В тех боях Семиков получил тяжёлое ранение, но остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм" гвардии майор Александр Семиков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" за номером 6731.

После окончания войны Семиков продолжил службу в Советской Армии. В 1963 году он окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. В 1972 году в звании полковника Семиков был уволен в запас. Проживал сначала в посёлке Сходня, затем в городе Химки Московской области. Скончался 23 марта 1995 года, похоронен на Машкинском кладбище Химок.

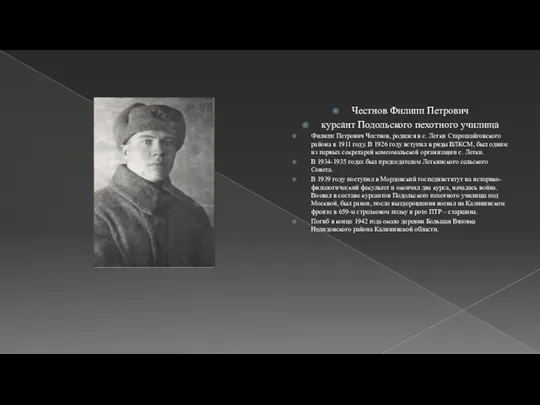

Слайд 13Честнов Филипп Петрович

курсант Подольского пехотного училища

Филипп Петрович Честнов, родился в с. Летки

Честнов Филипп Петрович

курсант Подольского пехотного училища

Филипп Петрович Честнов, родился в с. Летки

В 1934-1935 годах был председателем Леткинского сельского Совета.

В 1939 году поступил в Мордовский госпединститут на историко-филологический факультет и окончил два курса, началась война. Воевал в составе курсантов Подольского пехотного училища под Москвой, был ранен, после выздоровления воевал на Калининском фронте в 659-м стрелковом полку в роте ПТР – старшина.

Погиб в конце 1942 года около деревни Большая Вязовка Нелидовского района Калининской области.

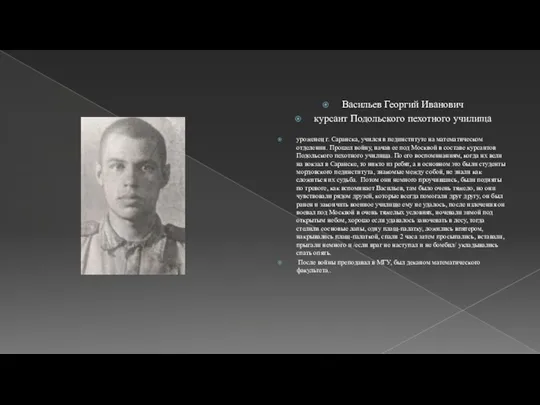

Слайд 14Васильев Георгий Иванович

курсант Подольского пехотного училища

уроженец г. Саранска, учился в пединституте на

Васильев Георгий Иванович

курсант Подольского пехотного училища

уроженец г. Саранска, учился в пединституте на

После войны преподавал в МГУ, был деканом математического факультета..

Слайд 15326-я стрелковая дивизия сформирована согласно директивы Московского Военного Округа за № 106639

326-я стрелковая дивизия сформирована согласно директивы Московского Военного Округа за № 106639

Орден Красного Знамени

Наименование:

Рославльская (25 сентября 1943 года).За овладение важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на могилевском направлении — городом Рославль.

Боевой путь:

Битва за Москву

Смоленская операция 1943 г.

Псковско-Островская операция

Тартуская операция

Рижская операция

Млавско-Эльбигская наступательная операция

Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция

Берлинская стратегическая наступательная операция

Количественные и качественные методы в исследовании развития

Количественные и качественные методы в исследовании развития Презентация на тему Игра Древний Восток

Презентация на тему Игра Древний Восток  Блокадный хлеб

Блокадный хлеб Централизованная бюрократия и государство в древнем Китае

Централизованная бюрократия и государство в древнем Китае Презентация на тему Дети войны

Презентация на тему Дети войны  Западная Европа. Архитектура

Западная Европа. Архитектура Герои Заполярья

Герои Заполярья Раннее новое время (XVI-XVIII века)

Раннее новое время (XVI-XVIII века) Две Америки. США в XIXв

Две Америки. США в XIXв Герой. Медаль Золотая звезда

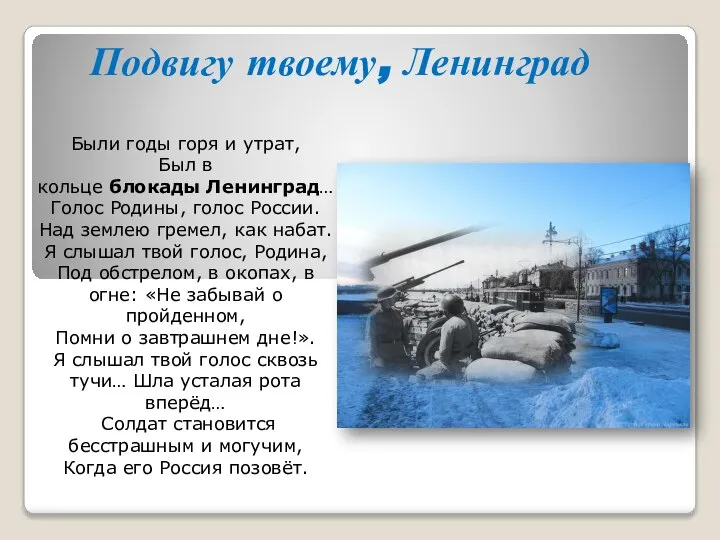

Герой. Медаль Золотая звезда Подвигу твоему, Ленинград

Подвигу твоему, Ленинград Особенности развития эсперанто в Советской России в 1920-е - 1930-е годы

Особенности развития эсперанто в Советской России в 1920-е - 1930-е годы День российской науки

День российской науки Презентация на тему Искусство Древнего Рима

Презентация на тему Искусство Древнего Рима  Памятники древней истории Южного Урала

Памятники древней истории Южного Урала Смута в России в начале XVII века

Смута в России в начале XVII века Храм в честь Рождества Христова (Христо-Рождественский храм)

Храм в честь Рождества Христова (Христо-Рождественский храм) Творческий проект Ушёл последний фронтовик

Творческий проект Ушёл последний фронтовик Краеведение – путь к познанию своей малой Родины

Краеведение – путь к познанию своей малой Родины Лекция №2 Древний мир

Лекция №2 Древний мир Древний Египет. Проведение игры Историческая эстафета

Древний Египет. Проведение игры Историческая эстафета 17 - День рождения Диснейленда

17 - День рождения Диснейленда Западная Европа

Западная Европа 4 ноября - День народного единства

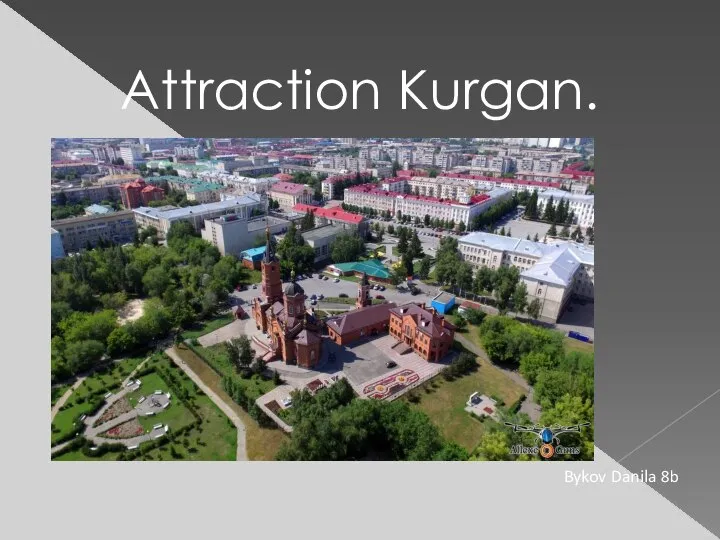

4 ноября - День народного единства Attraction Kurgan

Attraction Kurgan Тамга тавро дэмыгъэ дамыгъэ тамыгъэ

Тамга тавро дэмыгъэ дамыгъэ тамыгъэ Биологическое и химическое оружие

Биологическое и химическое оружие Люди! Все живущие на свете. берегите мир на всей планете!

Люди! Все живущие на свете. берегите мир на всей планете!