Содержание

Слайд 2Образование в церковноприходских школах, находившихся в ведении Синода, включало чтение, письмо, закон

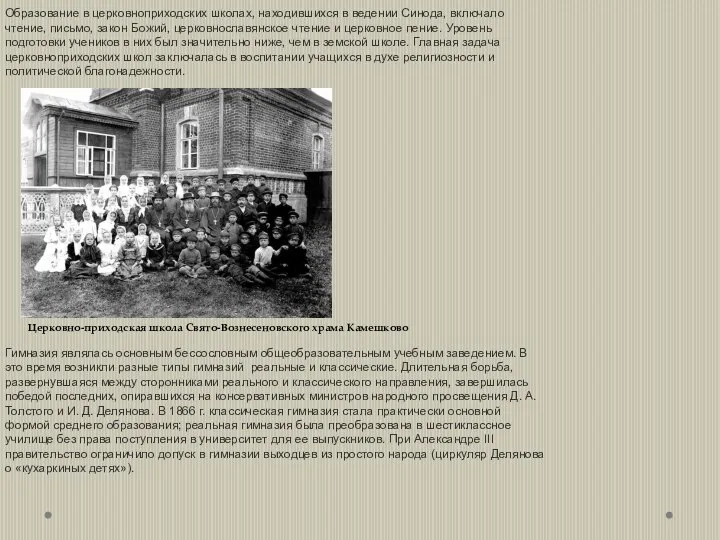

Образование в церковноприходских школах, находившихся в ведении Синода, включало чтение, письмо, закон

Гимназия являлась основным бессословным общеобразовательным учебным заведением. В это время возникли разные типы гимназий реальные и классические. Длительная борьба, развернувшаяся между сторонниками реального и классического направления, завершилась победой последних, опиравшихся на консервативных министров народного просвещения Д. А. Толстого и И. Д. Делянова. В 1866 г. классическая гимназия стала практически основной формой среднего образования; реальная гимназия была преобразована в шестиклассное училище без права поступления в университет для ее выпускников. При Александре III правительство ограничило допуск в гимназии выходцев из простого народа (циркуляр Делянова о «кухаркиных детях»).

Церковно-приходская школа Свято-Вознесеновского храма Камешково

Слайд 3В пореформенную эпоху продолжалось развитие высшей школы. Были открыты университеты в Одессе,

В пореформенную эпоху продолжалось развитие высшей школы. Были открыты университеты в Одессе,

Устав 1863 г. закрыл доступ в университеты женщинам. В защиту женского образования выступили Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, А. Н. Бекетов, Н. И. Пирогов и другие передовые ученые, что привело к созданию на рубеже 1860–1870-х гг. высших женских курсов. Впервые они появились в Петербурге в 1869 г. В Москве наиболее известными были Высшие женские курсы профессора В. И. Герье, организованные в 1872 г. Высшие женские курсы в Петербурге, открытые в 1878 г., получили название Бестужевских по имени их директора профессора К. Н. Бестужева-Рюмина. Они сыграли заметную роль в общественно-культурной жизни страны. Женские курсы работали по программе университетов.

Развитие образования в пореформенное время повлияло на уровень грамотности населения. Если в 1861 г. доля грамотных среди населения составляла примерно 7 %, то к концу XIX в. уже свыше 20 %. Уровень грамотности колебался в зависимости от региона и характера занятий жителей.

Н. А. Ярошенко. Курсистка

Волгоградцы приняли участие в шествии Бессмертного полка

Волгоградцы приняли участие в шествии Бессмертного полка Достопримечательности Рима

Достопримечательности Рима Дмитрий Донской. Куликовская битва

Дмитрий Донской. Куликовская битва Была война - была победа

Была война - была победа Поиски Шамбалы. Тайные экспедиции на Тибет в XX веке

Поиски Шамбалы. Тайные экспедиции на Тибет в XX веке История формообразования предметного мира

История формообразования предметного мира Создание славянской азбуки

Создание славянской азбуки Классицизм

Классицизм История возникновения письма

История возникновения письма Восток в Средние века

Восток в Средние века Средневековая Русь. Стояние на реке Угре

Средневековая Русь. Стояние на реке Угре Презентация на тему История денег

Презентация на тему История денег  Черноключевская сельская библиотека

Черноключевская сельская библиотека День освобождения Донбасса!

День освобождения Донбасса! Викторина. Царство Соломона

Викторина. Царство Соломона Страна Латвия и её столица Рига

Страна Латвия и её столица Рига Мультимедиа в Еврейском музее и центре толерантности

Мультимедиа в Еврейском музее и центре толерантности Средневековая Европа

Средневековая Европа История возникновения детских домов в России

История возникновения детских домов в России Презентация на тему Женские организации в России в конце XIX – начале XX веков

Презентация на тему Женские организации в России в конце XIX – начале XX веков  Сердцем к Подвигу прикоснись. 2021 год – Празднование 800-летия со дня рождения Александра

Сердцем к Подвигу прикоснись. 2021 год – Празднование 800-летия со дня рождения Александра Завершение эпохи индустриального общества 1945-70 годы Д/З: § 18, читать, вопросы 1,4, 7, пересказ.

Завершение эпохи индустриального общества 1945-70 годы Д/З: § 18, читать, вопросы 1,4, 7, пересказ. Русь в середине ХII – начале ХIII века

Русь в середине ХII – начале ХIII века Странная война (также: Шестинедельная война)

Странная война (также: Шестинедельная война) Винайдення велосипеду

Винайдення велосипеду Презентация на тему Московская битва 1941- 1942 г.г

Презентация на тему Московская битва 1941- 1942 г.г  Памятники города Тотьма

Памятники города Тотьма Дипилонские вазы

Дипилонские вазы