Содержание

- 2. 1)Подобная форма зависимости затрудняла развитие капиталистического устройства – из-за этого уровень экономики в империи находился на

- 3. 4)Крестьяне не участвовали в экономической и политической жизни империи, а ведь они составляли преимущественную часть всего

- 4. Манифест об отмене крепостного права был подписан царем Александром II 3 марта 1861 года. В этом

- 5. Правовое положение крестьян и крестьянские учреждения Отмена крепостного права объявлялась добровольным пожертвованием дворянского сословия. Крестьяне становились

- 6. Законов крестьяне не знали, и в судебной практике руководствовались обычаями, общественным мнением, здравым смыслом. Здесь царицей

- 7. Наделы и повинности Реформа предполагала передачу в руки крестьян той части помещичьей земли, которая находилась в

- 8. Повинности временно обязанных крестьян. Повинности временно обязанных крестьян ограничивались законом. Отныне помещики не могли использовать крестьян

- 9. Помещики и крестьяне «полюбовно» договаривались о выкупе земли, но помещик мог и потребовать выкупа в одностороннем

- 11. Скачать презентацию

Слайд 21)Подобная форма зависимости затрудняла развитие капиталистического устройства – из-за этого уровень экономики

1)Подобная форма зависимости затрудняла развитие капиталистического устройства – из-за этого уровень экономики

2)Промышленность переживала далеко не наилучшие свои времена – из-за нехватки рабочих рук в городах было невозможно полноценное функционирование фабрик, шахт и заводов.

3)Когда сельское хозяйство в странах Западной Европы развивалось по принципу введения новых видов техники, удобрений, способов обработки земли, то в Российской империи оно развивалось по экстенсивному принципу – за счет увеличения площади посевов.

Причины и предпосылки крестьянской реформы

Слайд 34)Крестьяне не участвовали в экономической и политической жизни империи, а ведь они

4)Крестьяне не участвовали в экономической и политической жизни империи, а ведь они

5)Поскольку в Западной Европе данный вид зависимости считался своеобразным рабством, авторитет империи очень сильно страдал среди монархов западного мира.

6)Крестьянство было недовольно подобным положением вещей, а потому в стране постоянно происходили восстания и бунты. Зависимость от помещика также побуждала народ уходить в казаки.

7)Прогрессивный слой интеллигенции постоянно давил на царя и настаивал на глубоких переменах в обществе.

Слайд 4Манифест об отмене крепостного права был подписан царем Александром II 3 марта

Манифест об отмене крепостного права был подписан царем Александром II 3 марта

-крестьяне больше не были зависимым классом общества;

- теперь люди могли владеть недвижимостью и другими видами имущества;

- чтобы стать свободными, крестьяне должны были изначально выкупить землю у помещиков, взяв большой кредит;

- за пользование земельным наделом должны были также платить оброк; было разрешено создание сельских общин с выборным главой;

- размер наделов, которые можно выкупить, четко регламентировались государством.

Манифест и положения 19 февраля 1861

Слайд 5Правовое положение крестьян и крестьянские учреждения

Отмена крепостного права объявлялась добровольным пожертвованием дворянского

Правовое положение крестьян и крестьянские учреждения

Отмена крепостного права объявлялась добровольным пожертвованием дворянского

Вместо юрисдикции помещиков учреждались волостные крестьянские суды. Судьи избирались на волостных сходах, заседали коллегиально (не менее 3-х), рассматривали дела с исками до 100 рублей и мелкие уголовные дела (драки, оскорбления, порчу, истребление имущества), за которые могли налагать наказания в виде небольших штрафов (до 1 рубля), общественных работ и административного ареста до 2 суток.

Слайд 6Законов крестьяне не знали, и в судебной практике руководствовались обычаями, общественным мнением,

Законов крестьяне не знали, и в судебной практике руководствовались обычаями, общественным мнением,

Слайд 7Наделы и повинности

Реформа предполагала передачу в руки крестьян той части помещичьей земли,

Наделы и повинности

Реформа предполагала передачу в руки крестьян той части помещичьей земли,

Размеры крестьянских наделов определялись в зависимости от плодородия почвы, в связи с чем европейская часть страны была поделена на 3 категории: черноземную, нечерноземную и степную полосы, а те, в свою очередь, делились на местности. Для каждой местности определялся свой высший и низший душевой надел, то есть тот предел, выше которого нельзя было подняться и ниже которого нельзя было опуститься. Высший надел в разных местностях колебался от 2,75 до 12 десятин на мужскую душу, низший составлял 1/3 высшего. Если получалось, что средний дореформенный надел сельского общества превышал высшую норму, то от мирской общинной земли отрезались угодья в пользу помещика. Если же он не достигал низшей нормы, то крестьяне имели право на прирезку из помещичьих земель.

Слайд 8Повинности временно обязанных крестьян. Повинности временно обязанных крестьян ограничивались законом. Отныне помещики не

Повинности временно обязанных крестьян. Повинности временно обязанных крестьян ограничивались законом. Отныне помещики не

Слайд 9Помещики и крестьяне «полюбовно» договаривались о выкупе земли, но помещик мог и

Помещики и крестьяне «полюбовно» договаривались о выкупе земли, но помещик мог и

При определении выкупной суммы правительство исходило из задачи –закрепить за каждым землевладельцем ежегодный доход с имения, равный размерам прел/снега годового оброка. Поэтому помещики, приступая к выкупу, должны были предварительно перевести временно обязанных крестьян с барщины на оброк. Годовой оброк капитализировался из 6 %, то есть исчислялся капитал, который при ежегодной обороте приносил в виде 6 % сумму прежнего годового оброка. Государство при этом выступило в качестве посредника, способствовавшего выкупу, и предоставило денежную ссуду на проведение выкупной операции. Ссуда составляла 80 % выкупной суммы, а крестьяне должны были погасить ее в течение 49 лет ежегодными взносами (выкупными платежами) – по 6 % от ссуды. Но выкупные платежи были отменены уже в 1906 г.

Выкупная операция

Помазан Василий Андреевич

Помазан Василий Андреевич Презентация на тему Персидская держава царя царей

Презентация на тему Персидская держава царя царей  Кондопога. Первое упоминание о поселении на месте современного города

Кондопога. Первое упоминание о поселении на месте современного города Битва за Днепр

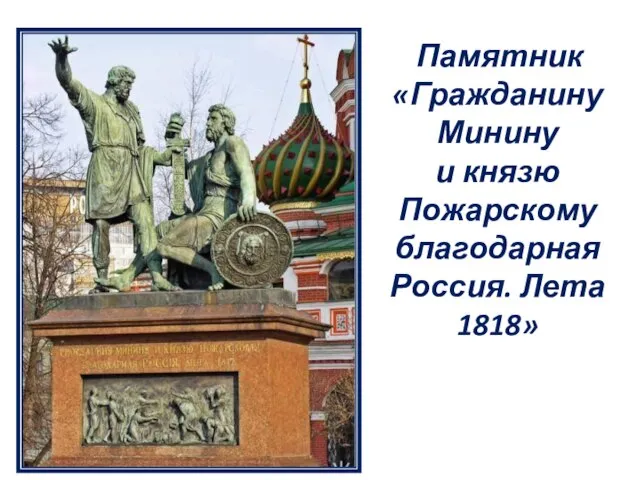

Битва за Днепр Памятник Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818

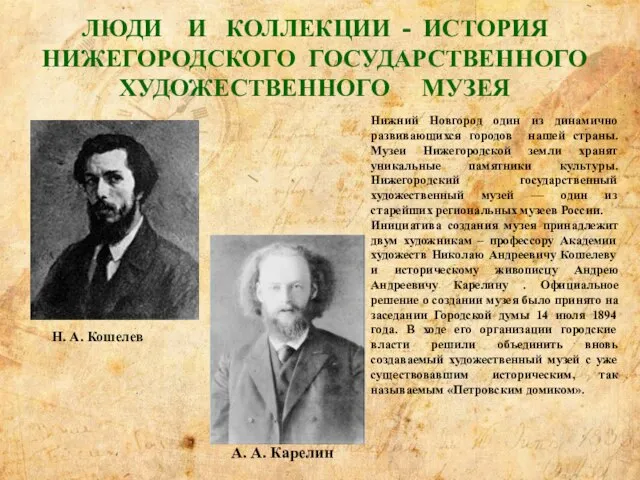

Памятник Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818 Люди и коллекции - история Нижегородского государственного художественного музея

Люди и коллекции - история Нижегородского государственного художественного музея ЛЕКЦИЯ 1 2022

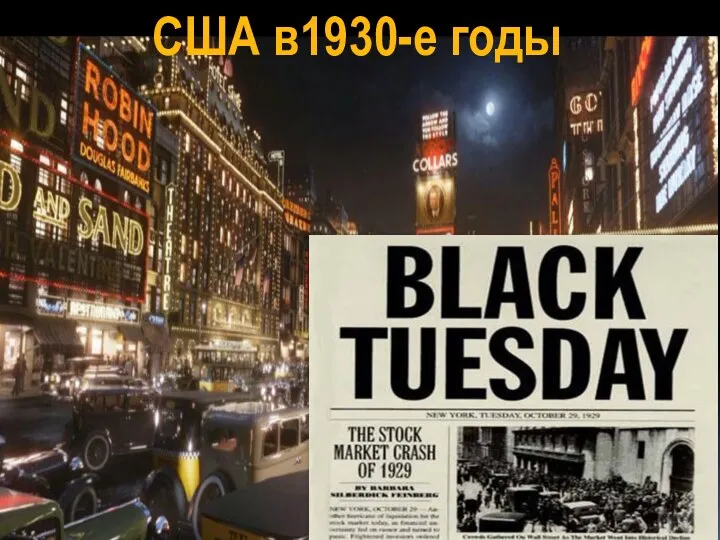

ЛЕКЦИЯ 1 2022 США в 1930-е годы

США в 1930-е годы Октябрьская революция

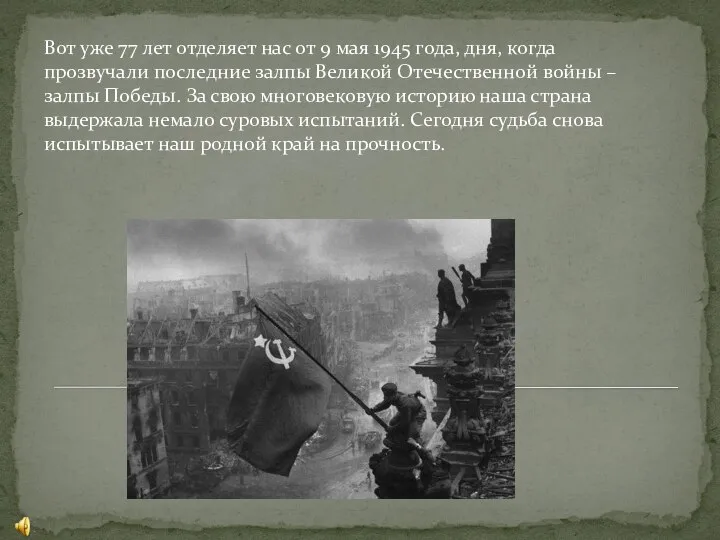

Октябрьская революция Мы помним

Мы помним Великая французская буржуазная революция

Великая французская буржуазная революция Историческое происхождение современных вещей

Историческое происхождение современных вещей Презентация на тему 7 чудес древнего мира

Презентация на тему 7 чудес древнего мира  Презентация на тему НЭП и Военный коммунизм

Презентация на тему НЭП и Военный коммунизм  d1fabd74df2c4ff496823c573c37c388 (1)

d1fabd74df2c4ff496823c573c37c388 (1) Презентация на тему Культурна-нацыянальнае жыццё рэспублікі

Презентация на тему Культурна-нацыянальнае жыццё рэспублікі  Освобождение Донбасса

Освобождение Донбасса История одежды

История одежды Голоса юных радиожурналистов

Голоса юных радиожурналистов Этикет и манеры поведения в разные эпохи

Этикет и манеры поведения в разные эпохи Афганистан - ты боль моей души…

Афганистан - ты боль моей души… История витражных стекол

История витражных стекол Подвигу народа жить в веках!

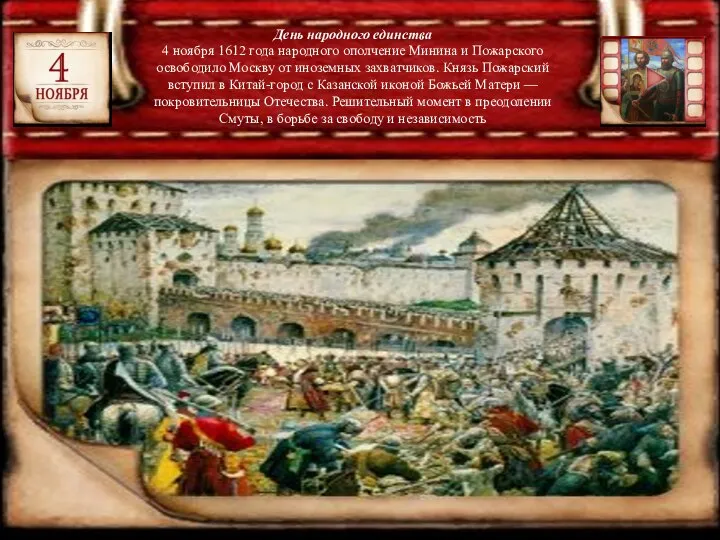

Подвигу народа жить в веках! День народного единства

День народного единства Россия в мире (история России) для 10 класса

Россия в мире (история России) для 10 класса История любимых конфет

История любимых конфет Холокост и дети

Холокост и дети Серебро из глины

Серебро из глины