Содержание

- 8. В 1830 году во Франции в ходе буржуазно-демократической Июльской революции, которая свергла Бурбонов в лице Карла

- 9. Фактически парламент избирала, а тем более избиралась в него, крупная буржуазия. Луи-Филипп покровительствовал своим родственникам и

- 10. Осенью 1847 года во Франции произошел экономический кризис , который ударил по всем слоям общества, кроме

- 11. Революция 1848 года во Франции — революция во Франции, первая из европейских революций 1848—1849 годов. Задачами

- 12. Отношение Николая 1 и Луи-Филиппа Декабрь 1851 г., Николай получил первые официальные вести о перевороте 2

- 13. Но идиллии не суждено было продолжаться. Уже с весны, а особенно с лета 1852 г., после

- 14. Обострение отношений Пришедший к власти в ходе государственного переворота 1851 года Наполеон III не был признан

- 15. ПРИЧИНЫ: Во-первых, он монарх не наследственный: еще актами Венского конгресса 1815 г. династия Бонапартов была объявлена

- 19. Ослабевшая Османская империя, фактически находилась под контролем великих европейских держав. Но каждое из государств имело свои

- 20. Главными из них были: · Ослабление Османской империи, приведшее к борьбе европейских держав за влияние в

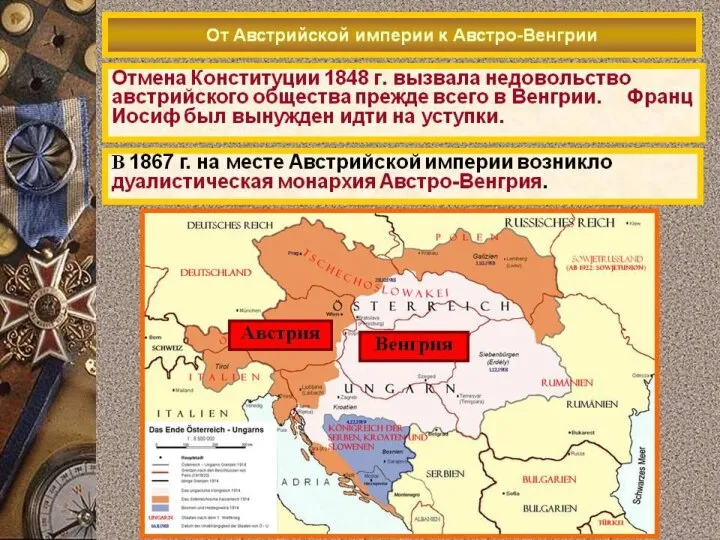

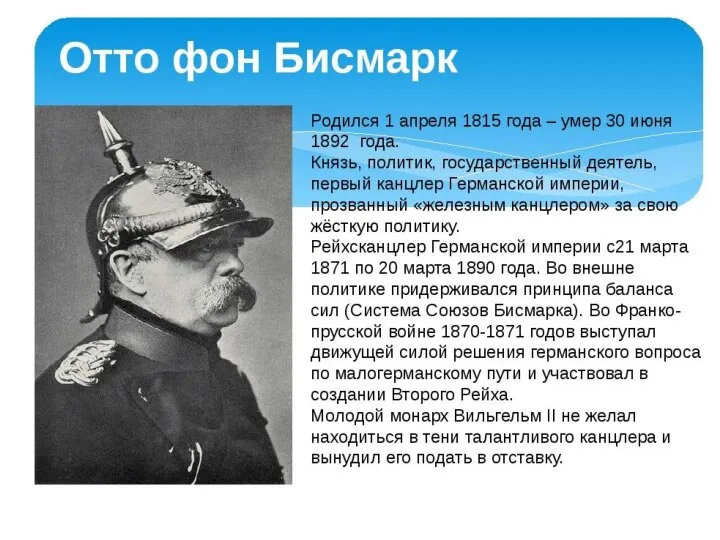

- 23. 1862 г. – назначение Отто фон Бисмарка министром-председателем правительства Пруссии; 1867 г. – преобразование Австрийской империи

- 25. Конституция Германской империи была принята в том же 1871 г. По ней законодательная власть принадлежала двухпалатному

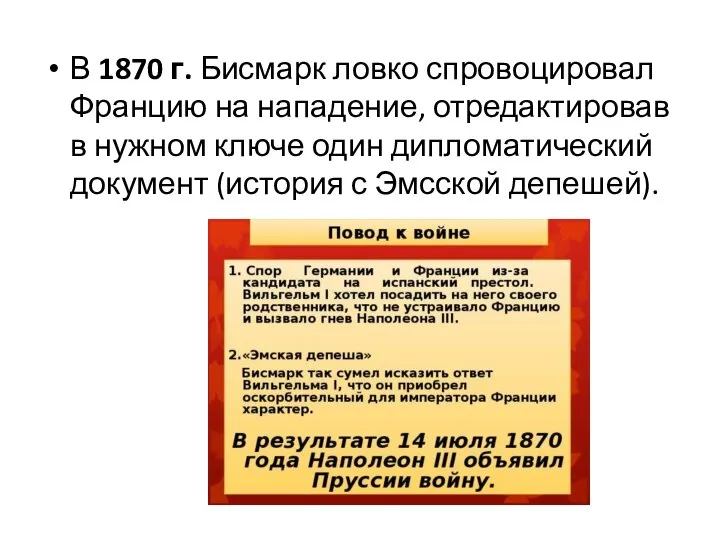

- 26. В 1870 г. Бисмарк ловко спровоцировал Францию на нападение, отредактировав в нужном ключе один дипломатический документ

- 28. Австро-германский договор 1879 года, известный также как Двойственный союз — договор о союзе между Австро-Венгрией и

- 29. Россия условия Парижского мира не соблюдала

- 30. «Союз трёх императоров» — совокупность соглашений между Россией, Германией и Австро-Венгрией, заключённых в 1873, 1881 и

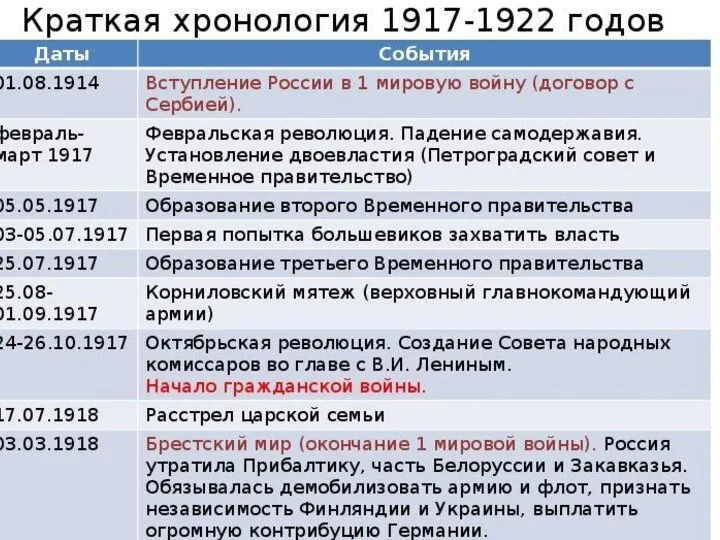

- 41. Гражданская война в России (1918-1920гг.)

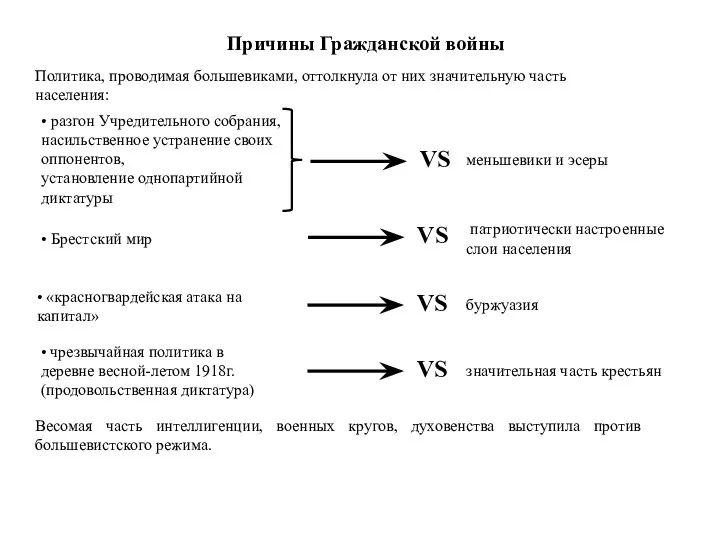

- 42. • разгон Учредительного собрания, насильственное устранение своих оппонентов, установление однопартийной диктатуры меньшевики и эсеры • Брестский

- 43. Периодизация Гражданской войны Исходя из понимания Гражданской войны «как противоборства воюющих армий, движения фронтов, мобилизации экономики

- 44. Палитра антибольшевистских сил Антибольшевистские силы: 1) Белое движение Наиболее последовательный враг большевизма Ожесточенное военное противостояние между

- 45. Палитра антибольшевистских сил Антибольшевистские силы: 1) Белое движение Наиболее последовательный враг большевизма. Ожесточенное военное противостояние между

- 46. Палитра антибольшевистских сил Антибольшевистские силы: 1) Белое движение Деникин А.И. Каледин А.М. Алексеев М.В. Врангель П.Н.

- 47. Палитра антибольшевистских сил Антибольшевистские силы: 2) «демократическая контрреволюция» - эсеро-меньшевистские правительства, возникшие в районах свержения советской

- 48. Палитра антибольшевистских сил Антибольшевистские силы: 2) «демократическая контрреволюция» Б) Временное Сибирское правительство (ВСП; в Томске) Одно

- 49. Палитра антибольшевистских сил Антибольшевистские силы: 2) «демократическая контрреволюция» В) Верховное управление северной области (ВУСО) Одно из

- 50. Палитра антибольшевистских сил Антибольшевистские силы: 2) «демократическая контрреволюция» Д) Уфимская Директория (Временное Всероссийское правительство) Это единое

- 52. Палитра антибольшевистских сил Антибольшевистские силы: 3) крестьянские повстанческие отряды зеленых, выступавшие и против белых, и против

- 54. Палитра антибольшевистских сил Социальный состав антибольшевистских сил: • ядро - русское офицерство (более 125 тыс. офийеров

- 55. Красное движение (большевики) Состав красного движения: рабочие, беднейшие крестьяне, часть середняков, часть интеллигенции, часть офицеров, рядовой

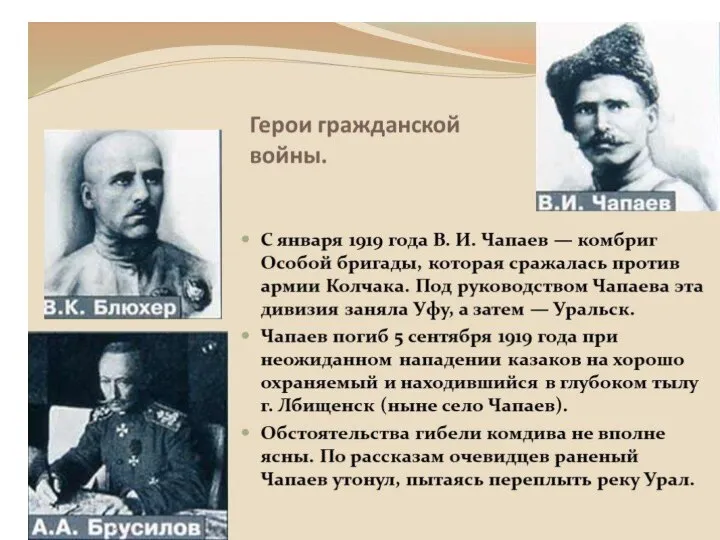

- 56. Красное движение (большевики) Лидеры красного движения Ленин В.И. Котовский Г.И. Чапаев В.И. Дзержинский Ф.Э. Ворошилов К.Е.

- 57. Важнейшие события 1918-1919гг. Основные очаги борьбы с большевиками: 1) Дон и Кубань На Дону при поддержке

- 58. Важнейшие события 1918-1919гг. Первый период) весна-лето 1918г. Весна 1918г. - немецкие и австро-венгерские войска, поддерживая националистическое

- 59. Важнейшие события 1918-1919гг. Наиболее угрожающим участком для большевиков стали Поволжье и Сибирь. 1918г., май - восстал

- 60. Важнейшие события 1918-1919гг. Второй период) осень 1918г - весна 1919г. В период эскалации Гражданской войны с

- 61. Важнейшие события 1918-1919гг. Третий период) вторая половина 1919г. - осень 1920г. Наступление войск А.И.Деникина на Москву.

- 62. Польско-советская война (апрель-октябрь 1920г.). Окончание Гражданской войны Отказавшись от союза с белым движением, Польша, возглавляемая Ю.

- 63. Заключив мир с Польшей, советское командование сосредоточило всю мощь Красной Армии для борьбы с последним крупным

- 64. Причины поражения белых в Гражданской войне 1) белые лидеры не сумели предложить народу привлекательной программы. а)

- 65. 1) большевики сумели выдвинуть понятные для народа лозунги. Они смогли убедить его в том, что, сражаясь

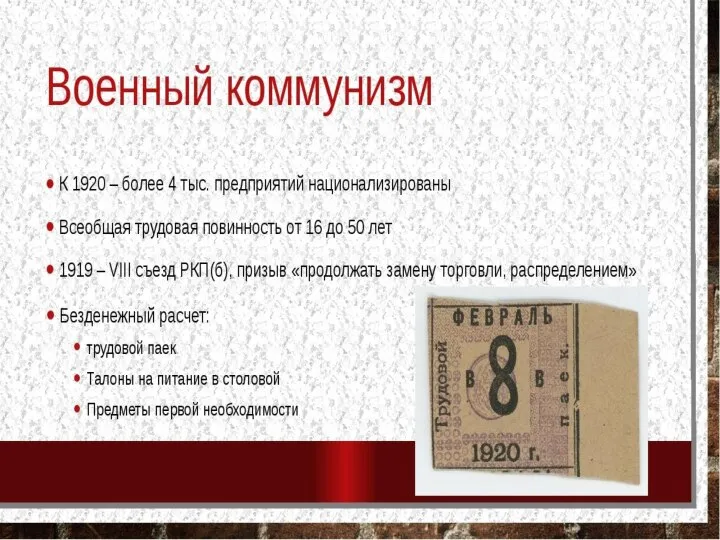

- 67. Словарное слово… Военный коммунизм – социально-экономическая политика советской власти, проводимая большевиками с 1918 по 1921 гг.

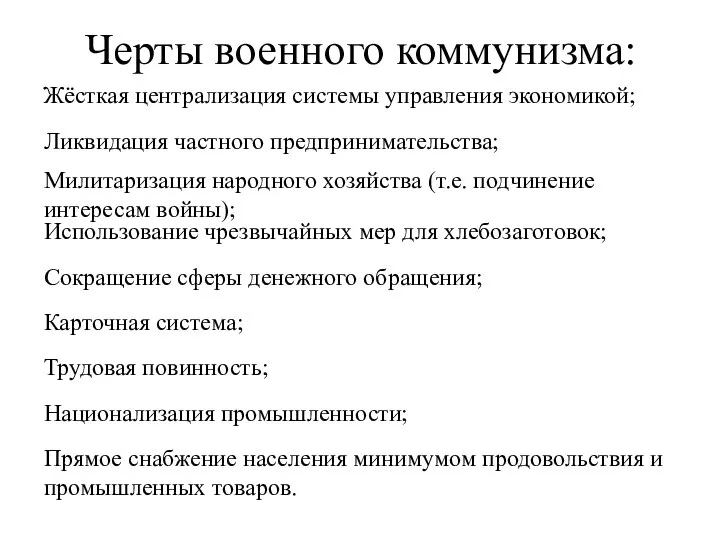

- 68. Жёсткая централизация системы управления экономикой; Черты военного коммунизма: Ликвидация частного предпринимательства; Милитаризация народного хозяйства (т.е. подчинение

- 69. В.И.Ленин «Рабочий контроль …».

- 70. Рабочий контроль Право наблюдения за производством; Знакомство с документацией; Установление норм и выработки;

- 71. Словарное слово… Национализация - это передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого

- 72. Экспроприация – это отчуждение имущества индивидуальных собственников

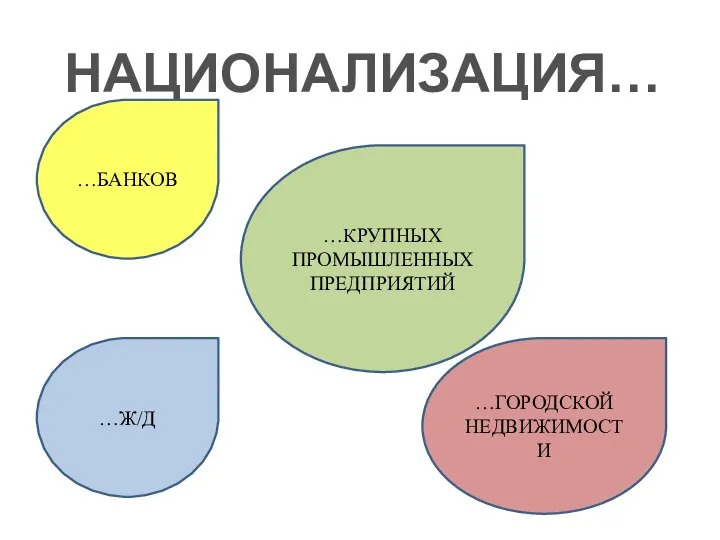

- 73. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ… …БАНКОВ …Ж/Д …КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ …ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

- 74. Деятельностью предприятий одной отрасли руководили главные комитеты (главки) – Главсоль, Главбум, Главуголь (отраслевые тресты). Их число

- 76. Всеобщая трудовая повинность закреплена с января 1918 г. в первой советской Конституции

- 77. «Кто не работает, тот не ест» Принудительный труд стал использоваться в Петрограде зимой 1917/1918 гг. Работа:

- 78. Трудовые армии (с 1920 г.) Занимались восстановлением разрушенного хозяйства: Сибирская Украинская Кавказская Железнодорожная и т.д. трудармии

- 79. Политика в деревне

- 80. 19 февраля 1918 г. – Основной закон о социализации земли Предполагал уравнительное землепользование и крестьянскую общину.

- 81. Результат… Не было достаточного количества возделываемой земли, чтобы дать её нуждающимся. Крестьяне отказались продавать продовольствия в

- 82. Продотряды Несколько тысяч отрядов (по 10-15 чел.) из рабочих и солдат, которые проводили обыски вокзалов, складов

- 83. Продотряды были отправлены в хлебородные губернии

- 84. 13 мая 1918 г. – незыблемость хлебной монополии государства и твёрдые цены на хлеб Крестьяне, располагавшие

- 85. На VIII съезде РКП(б) в марте 1919 г. Ленин признал, что политика комбедов и продовольственной диктатуры

- 86. 11 января 1919 г. – декрет Совнаркома о продовольственной развёрстке Конфискация всех излишков заменялась нормой зерна,

- 88. 21 ноября 1918 г. –декрет Совнаркома об организации снабжения Упразднение частной торговли и возложение на Комиссариат

- 89. В конце 1920 – начале 1921 гг. был закрыт Центральный банк, бесплатное обеспечение рабочих, служащих и

- 90. п. 3 Военный коммунизм, стр. 53

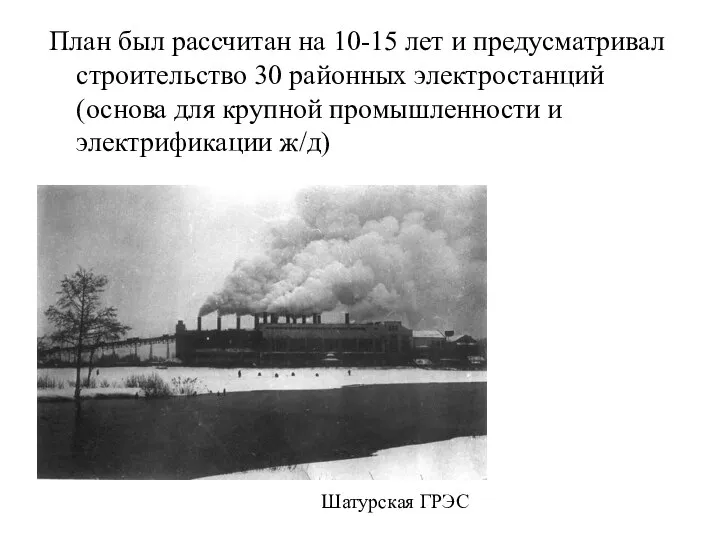

- 91. Разработка плана ГОЭЛРО План, заложивший основу индустриализации. Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО) Глава – Г.М.

- 92. План был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал строительство 30 районных электростанций (основа для крупной промышленности

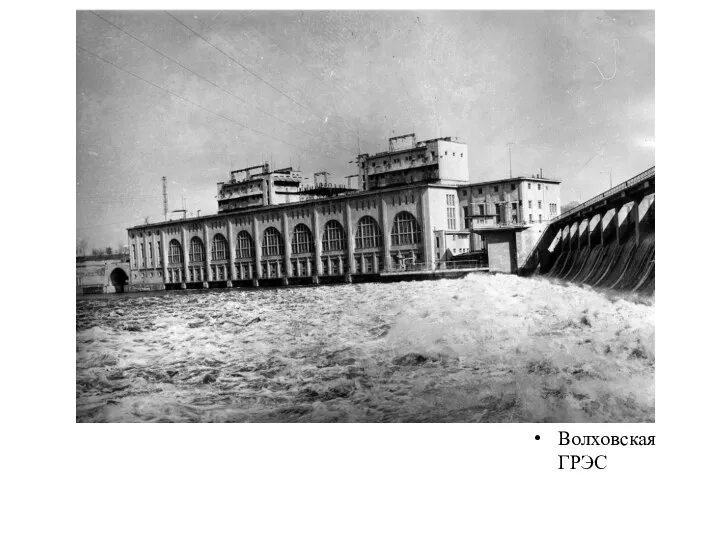

- 93. Каширская ГРЭС

- 94. Волховская ГРЭС

- 95. Красный и белый террор Революционные трибуналы – право применять высшую меру наказания – расстрел. Внесудебные репрессии

- 96. В.И. Ленин стремился сделать невозможной саму идею реставрации династии Романовых. ПОЭТОМУ

- 97. Расстрел царской семьи 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге были убиты Николай II, Александра Фёдоровна, цесаревич

- 98. Ещё раньше в Перми был убит брат императора Михаил Александрович. Через полгода в Петропавловской крепости расстреляли

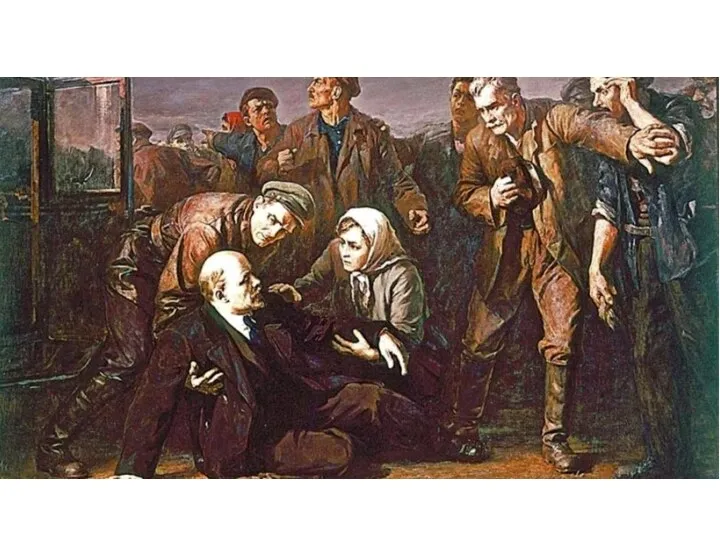

- 99. Постановление о Красном терроре Покушение на жизнь В.И. Ленина. В Москве на заводе Михельсона тремя выстрелами

- 102. Скачать презентацию

Ливонская война (1558-1583)

Ливонская война (1558-1583) Презентация на тему Начало славных дел Петра

Презентация на тему Начало славных дел Петра  Первая мировая война

Первая мировая война Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни (2)

Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни (2) типикалендарів

типикалендарів День Победы

День Победы Выставка книг о войне на Донбассе

Выставка книг о войне на Донбассе Ауған соғысы

Ауған соғысы Армейский чемоданчик

Армейский чемоданчик Путешествия финикийских мореплавателей

Путешествия финикийских мореплавателей Презентация на тему Правление Екатерины II

Презентация на тему Правление Екатерины II  Этапы холодной войны двух мировых сверхдержав США и СССР и их союзников

Этапы холодной войны двух мировых сверхдержав США и СССР и их союзников Версальско-Вашингтонская система

Версальско-Вашингтонская система Античность – колыбель европейской культуры

Античность – колыбель европейской культуры Germen Kavimleri

Germen Kavimleri Zheleznodorozhny

Zheleznodorozhny Изменения в политической карте мира после Второй Мировой войны. (10 класс)

Изменения в политической карте мира после Второй Мировой войны. (10 класс) Развитие культуры США в 1920-1930 годы

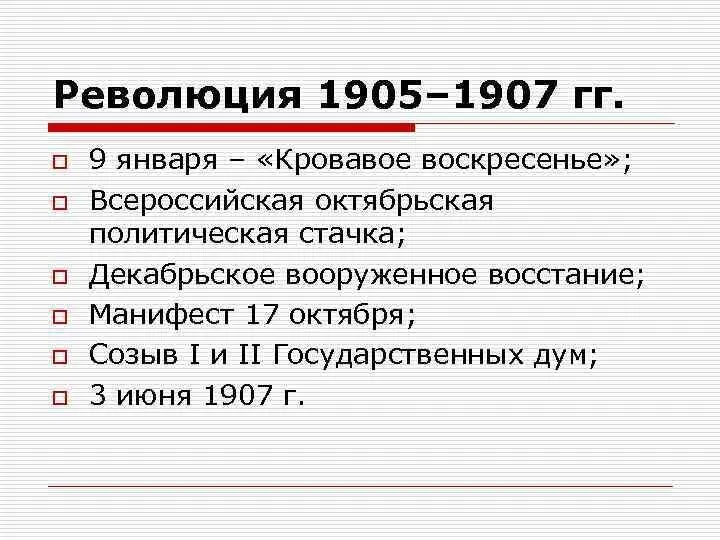

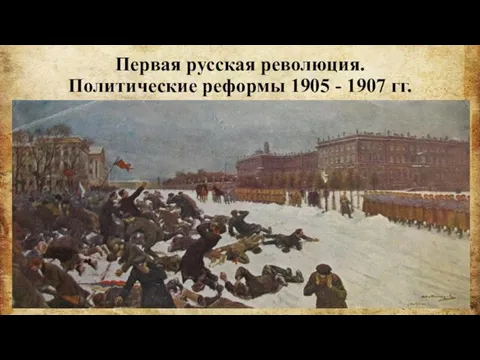

Развитие культуры США в 1920-1930 годы Первая русская революция. Политические реформы 1905 - 1907 гг

Первая русская революция. Политические реформы 1905 - 1907 гг Внутренняя политика в 1815–1825 годах: усиление консервативных и охранительных начал

Внутренняя политика в 1815–1825 годах: усиление консервативных и охранительных начал Развитие исторической науки

Развитие исторической науки Они сражались за родину

Они сражались за родину Храм Воскресения Христова

Храм Воскресения Христова Александр Невский – Символ Победы!

Александр Невский – Символ Победы! Искусство Византии

Искусство Византии Русско-ордынские войны (XIII - XV вв.)

Русско-ордынские войны (XIII - XV вв.) Богданов Александр Ильич

Богданов Александр Ильич Образование и наука в эпоху расцвета Средневековья

Образование и наука в эпоху расцвета Средневековья