Содержание

- 2. Разработка первого пятилетнего плана Первый вариант разработан специалистами Госплана на основании директив XV съезда (1927 г.),

- 3. На апрельском пленуме 1929 г. утвержден второй вариант: Предусматривалось построить 1200 промышленных предприятий завершить к 1930

- 4. Результаты реализации первых пятилеток Отказ от товарно-денежных отношений: финансирование промышленных объектов без учета возможностей госбюджета, прямой

- 5. Преодоление кризиса и рост производства в 1932 г., выполнение итоговых показателей по минимальному варианту Данные официальной

- 10. Последствия перехода к форсированной индустриализации Нарушение в длительной перспективе баланса в развитии основных отраслей экономики –

- 11. Радикальная смена самой модели экономического развития: переход к командно-административной экономике, когда основе развития лежат не экономические

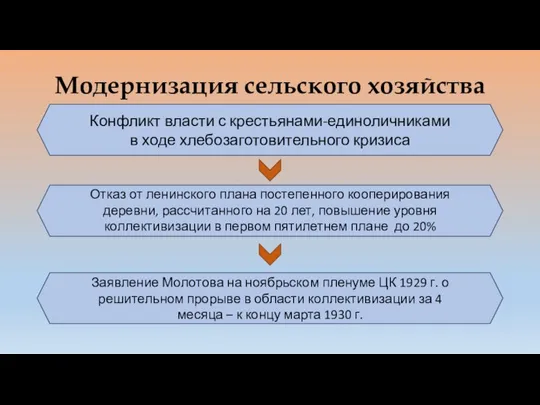

- 14. Модернизация сельского хозяйства Конфликт власти с крестьянами-единоличниками в ходе хлебозаготовительного кризиса Отказ от ленинского плана постепенного

- 16. 1929 г – год великого перелома, суть которого в том, что в колхозы стали массово вступать

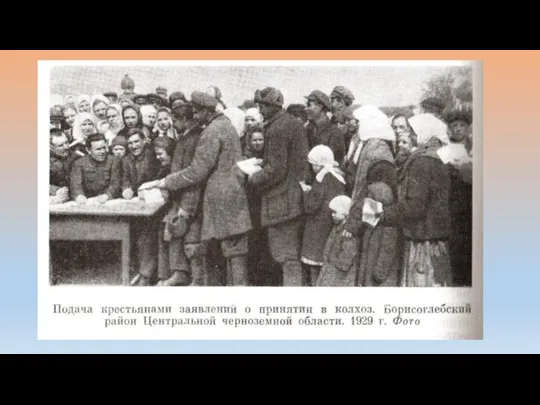

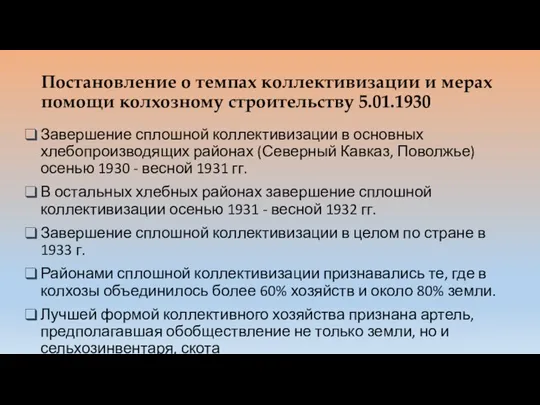

- 18. Постановление о темпах коллективизации и мерах помощи колхозному строительству 5.01.1930 Завершение сплошной коллективизации в основных хлебопроизводящих

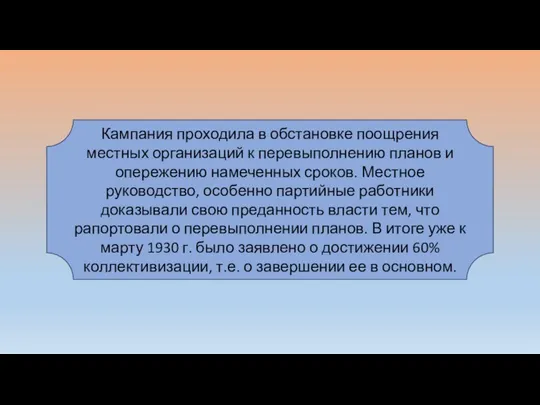

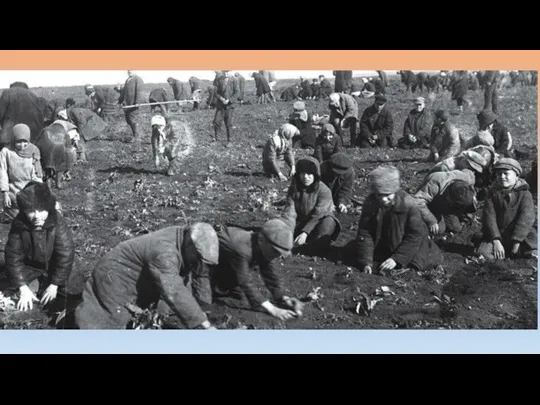

- 19. Кампания проходила в обстановке поощрения местных организаций к перевыполнению планов и опережению намеченных сроков. Местное руководство,

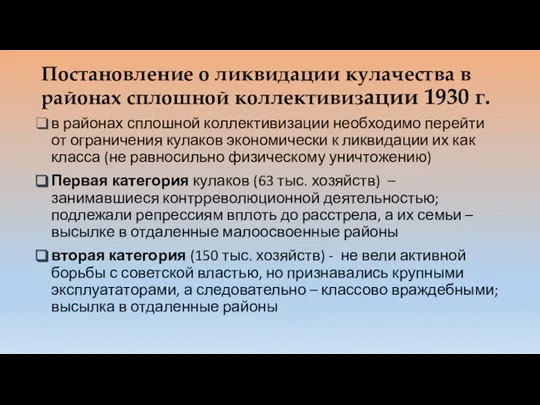

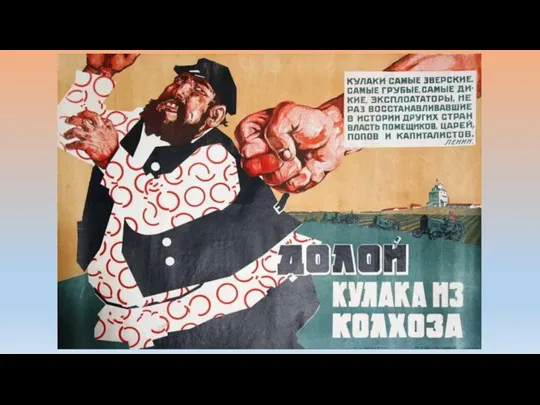

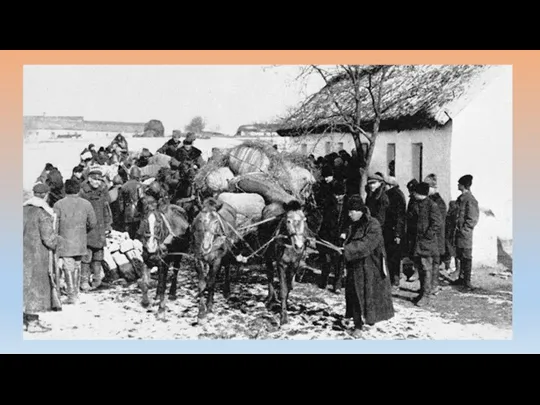

- 20. Постановление о ликвидации кулачества в районах сплошной коллективизации 1930 г. в районах сплошной коллективизации необходимо перейти

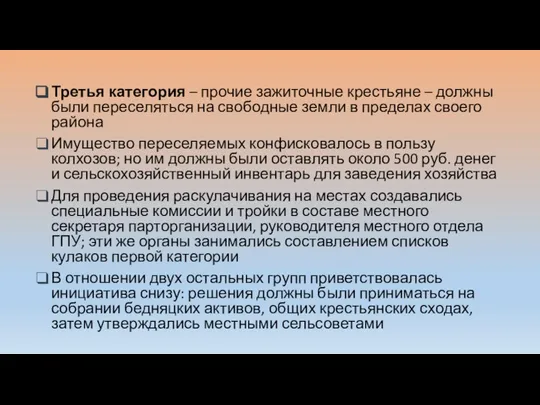

- 21. Третья категория – прочие зажиточные крестьяне – должны были переселяться на свободные земли в пределах своего

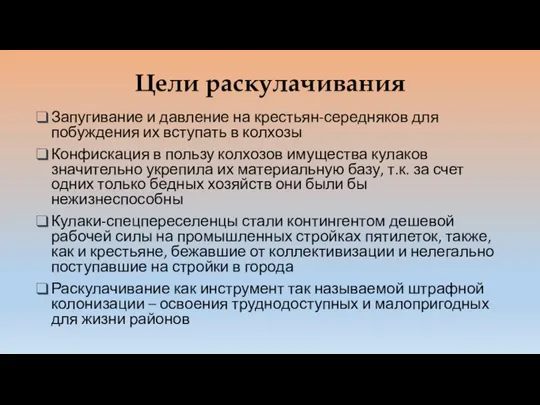

- 24. Цели раскулачивания Запугивание и давление на крестьян-середняков для побуждения их вступать в колхозы Конфискация в пользу

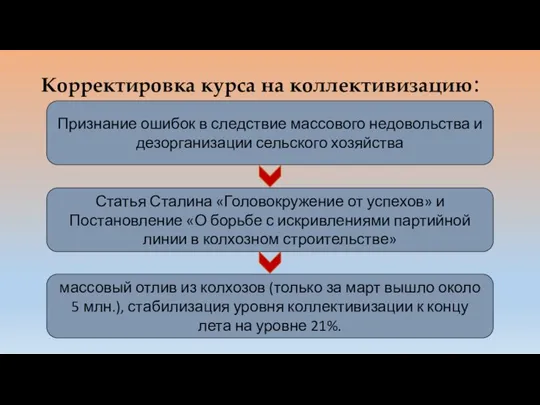

- 25. Корректировка курса на коллективизацию: Признание ошибок в следствие массового недовольства и дезорганизации сельского хозяйства Статья Сталина

- 26. Возобновление наступления на крестьян осенью 1930 г. Успех хлебозаготовительной кампании в условиях очень хорошего урожая, превысившего

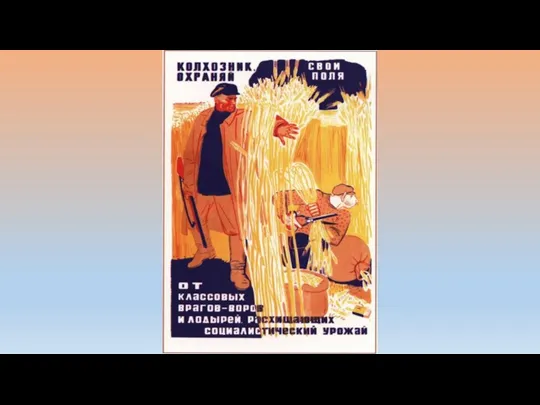

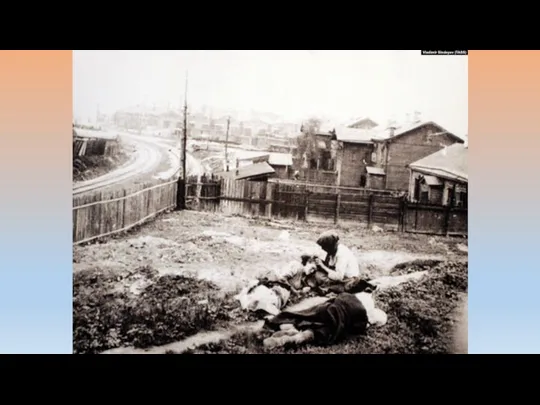

- 27. Новое наступление в 1932 г. Невыполнение необоснованно завышенного плана хлебозаготовок (29,5 млн. т) при относительно невысоком

- 29. Официальное признание завершения коллективизации в конце 1933 г. при сохранении около 5 млн. единоличных крестьянских хозяйств.

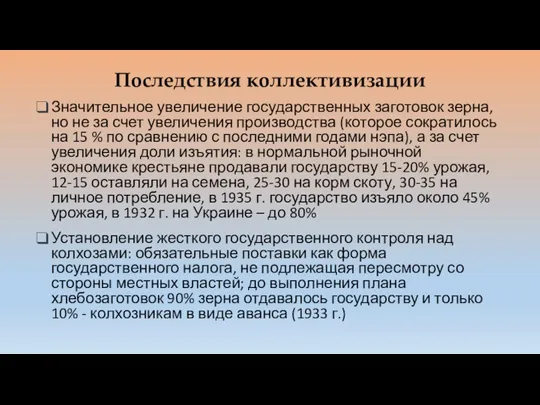

- 31. Последствия коллективизации Значительное увеличение государственных заготовок зерна, но не за счет увеличения производства (которое сократилось на

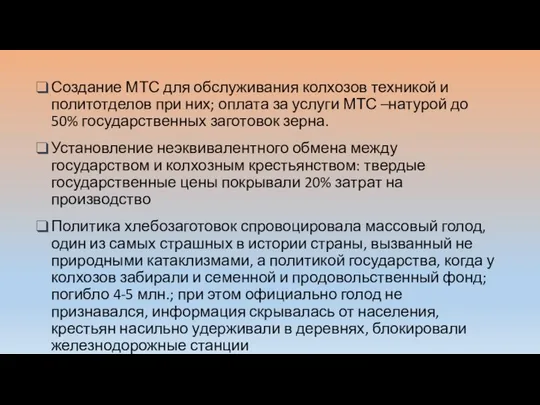

- 32. Создание МТС для обслуживания колхозов техникой и политотделов при них; оплата за услуги МТС –натурой до

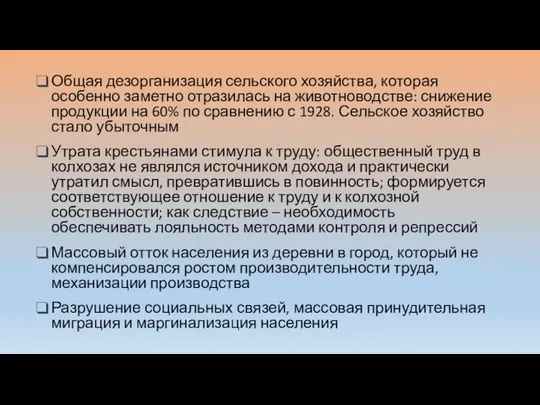

- 33. Общая дезорганизация сельского хозяйства, которая особенно заметно отразилась на животноводстве: снижение продукции на 60% по сравнению

- 38. Общество и государство в 1920-е-1930-е гг. Огромные масштабы социальных трансформаций в очень короткие сроки Формирование рабочего

- 39. Изменение социальных характеристик рабочего класса: уход значительного количества опытных кадровых рабочих, продвинувшихся в новую элиту, пополнение

- 41. Выдвижение новых кадров технической интеллигенции, поддерживавших радикальные перемены, вызванные индустриализацией, и получавших от них выгоды; радикальное

- 42. Изменения в большевистской партии Стремительный рост численности в следствие массовых призывов после смерти Ленина: увеличение за

- 43. Бюрократическое перерождение, формирование партноменклатуры: кандидаты на 5500 важнейших постов из 25 тыс. назначались Орграспредом (создан в

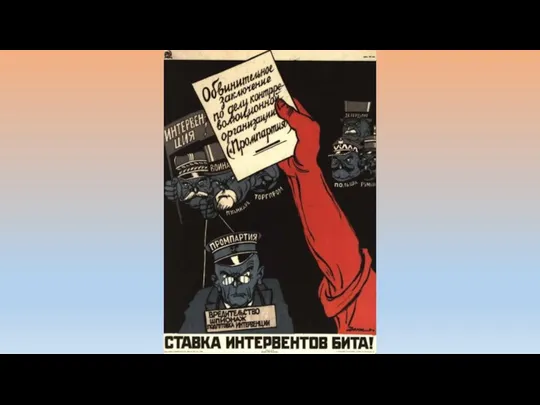

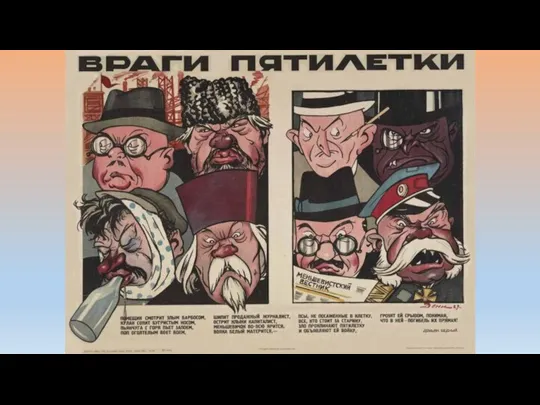

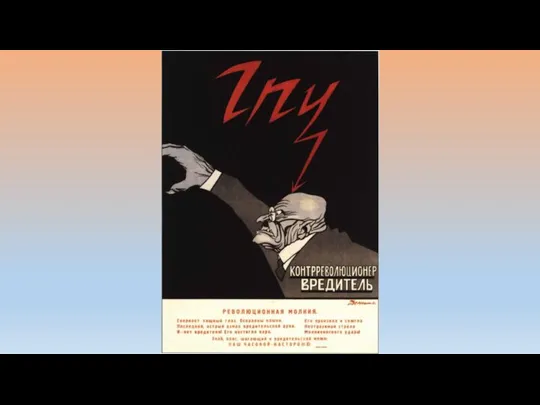

- 44. Поиск внутренних врагов для объяснения возникающих проблем: обосновывается идеей усиления классовой борьбы по мере продвижения к

- 47. Изменения в культуре

- 50. Скачать презентацию

Российское общество XVI века. Служилые и тяглые

Российское общество XVI века. Служилые и тяглые Предмет и задачи курса истории стран Азии и Африки

Предмет и задачи курса истории стран Азии и Африки «Армейский экспресс» Конкурсная программа посвященная Дню защитников Отечества Автор: Стадникова В.В.

«Армейский экспресс» Конкурсная программа посвященная Дню защитников Отечества Автор: Стадникова В.В. Античная Керкинитида

Античная Керкинитида Бессмертный полк

Бессмертный полк Презентация без названия (1) (1)

Презентация без названия (1) (1) «Его образ действий выработался из мысли, что править хорошо – значит, возможно туже затягивать бразды правления» (В.О. Ключевски

«Его образ действий выработался из мысли, что править хорошо – значит, возможно туже затягивать бразды правления» (В.О. Ключевски День росийской печати

День росийской печати Пребывание Петра в Вене и в Лондоне

Пребывание Петра в Вене и в Лондоне История Древнего мира. Древнейший Рим. Всеобщая история. 5 класс

История Древнего мира. Древнейший Рим. Всеобщая история. 5 класс Блокадный хлеб

Блокадный хлеб Микрорайон Заречье-Фуниково Дмитровского района г. Москвы

Микрорайон Заречье-Фуниково Дмитровского района г. Москвы Россия XIX века: новые черты в жизни города и деревни (История России, 8 класс) Автор: Бриченко Лариса Витальевна, учитель истории Г

Россия XIX века: новые черты в жизни города и деревни (История России, 8 класс) Автор: Бриченко Лариса Витальевна, учитель истории Г Ганзейский союз

Ганзейский союз Презентация на тему Российская наука первой половины XIX века

Презентация на тему Российская наука первой половины XIX века  Факты из истории. Как информация к размышлению для способных думать, анализировать и делать выводы

Факты из истории. Как информация к размышлению для способных думать, анализировать и делать выводы Петр Первый

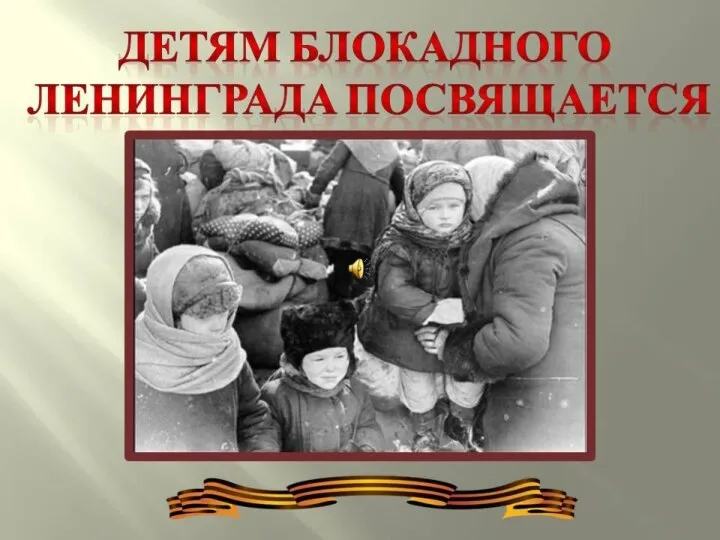

Петр Первый Детям блокадного Ленинграда посвящается

Детям блокадного Ленинграда посвящается История песни Песнь о солдате

История песни Песнь о солдате Как началась эта война

Как началась эта война Кружевоплетение

Кружевоплетение Культура эпохи просвещения

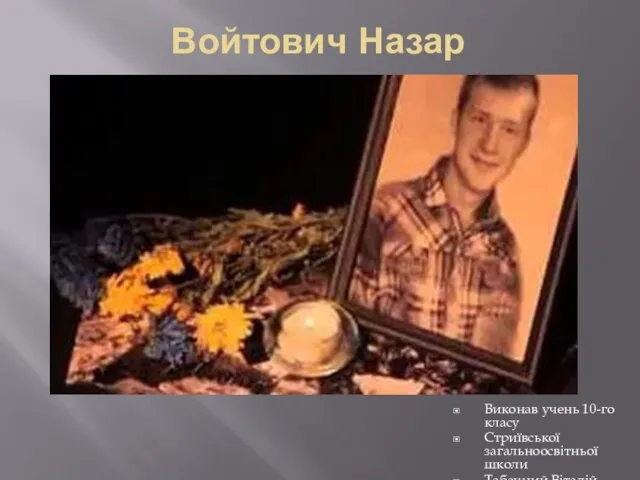

Культура эпохи просвещения Войтович Назар

Войтович Назар Футбол. История футбола. Правила

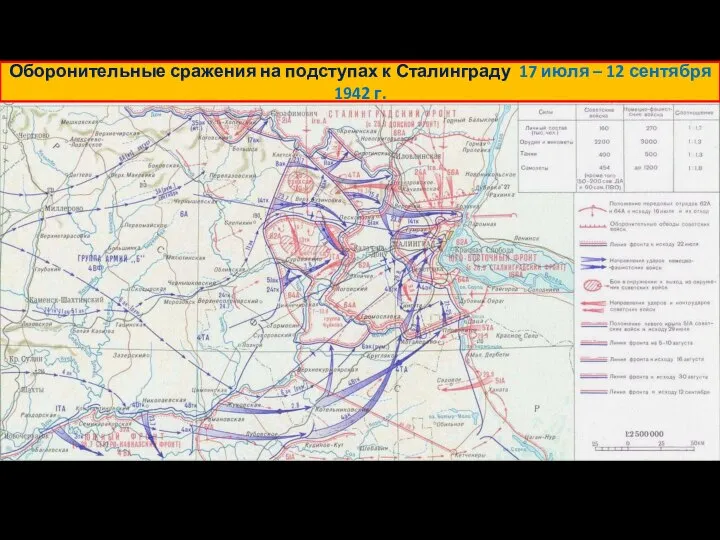

Футбол. История футбола. Правила Карты сражений

Карты сражений Северная война

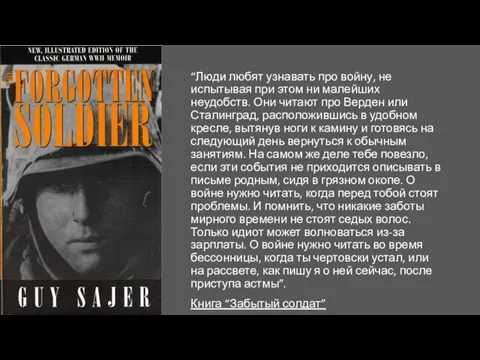

Северная война О войне

О войне Урок памяти. Защитникам Сталинграда посвящается

Урок памяти. Защитникам Сталинграда посвящается