Содержание

- 2. Содержание: Политико – правовая мысль в Древней Греции 1. Зарождение политико-правовой мысли в Древней Греции 2.

- 3. 1. Зарождение политико – правовой мысли в Древней Греции. упадок древнегреческой государственности, переход греческих полисов под

- 4. Основные факты Возникновение государственности - начало I тыс. до н.э. (форма - самостоятельные и независимые полисы

- 5. 2. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.) (жизнь и творчество - VIII в. до н.э., описываемые

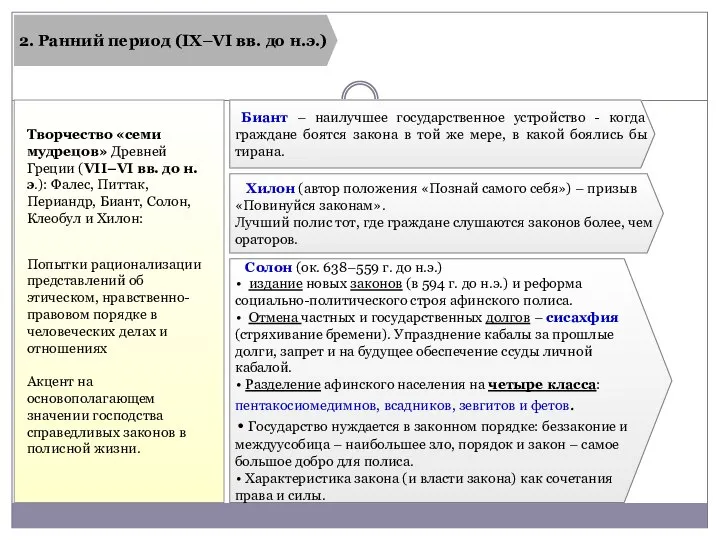

- 6. Биант – наилучшее государственное устройство - когда граждане боятся закона в той же мере, в какой

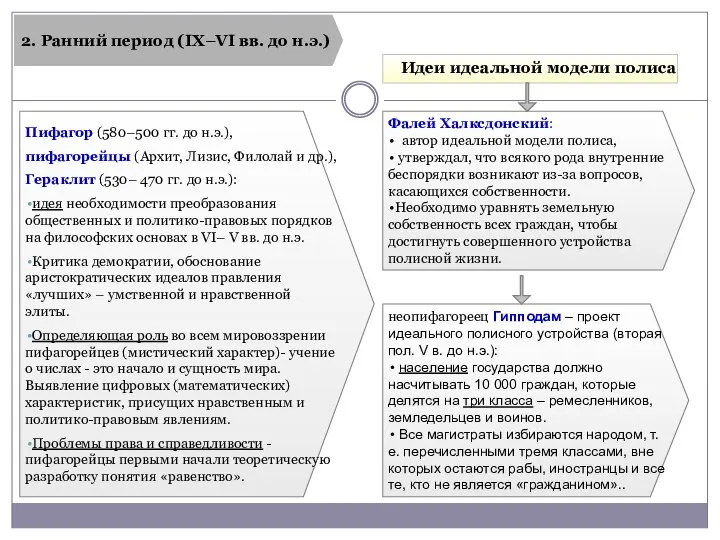

- 7. 2. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.) Пифагор (580–500 гг. до н.э.), пифагорейцы (Архит, Лизис, Филолай

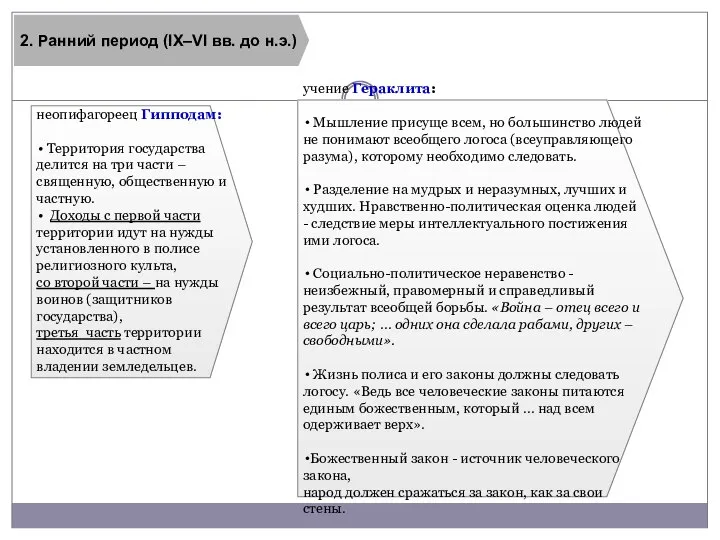

- 8. неопифагореец Гипподам: Территория государства делится на три части – священную, общественную и частную. Доходы с первой

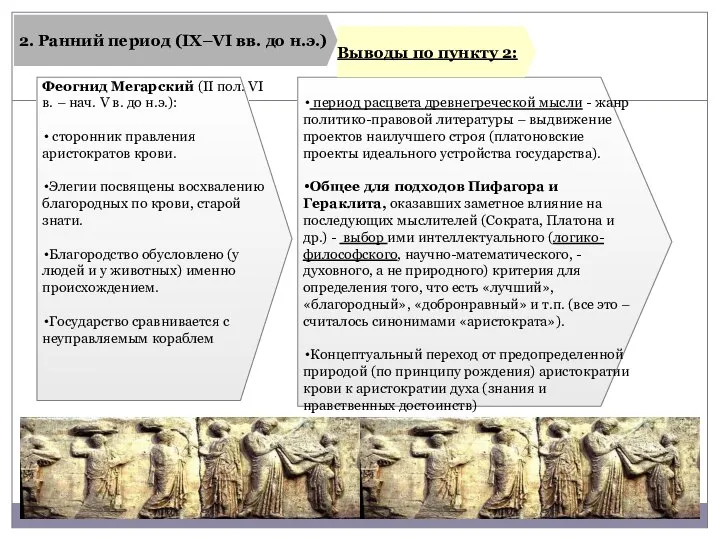

- 9. Феогнид Мегарский (II пол. VI в. – нач. V в. до н.э.): сторонник правления аристократов крови.

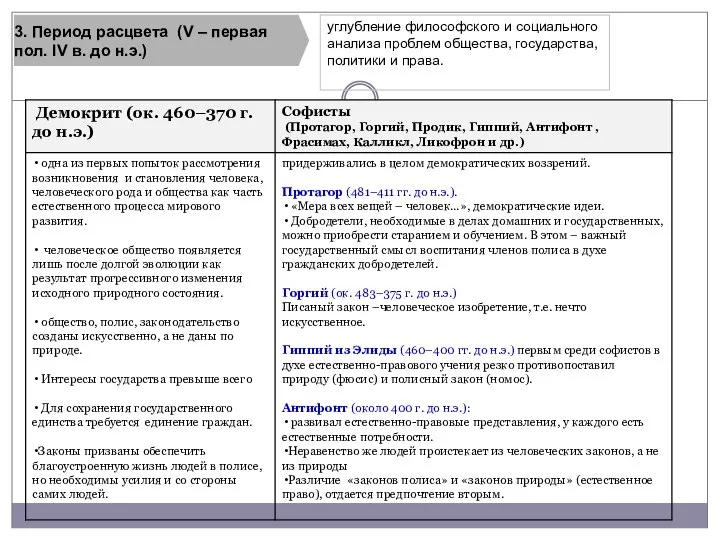

- 10. 3. Период расцвета (V – первая пол. IV в. до н.э.) углубление философского и социального анализа

- 12. Скачать презентацию

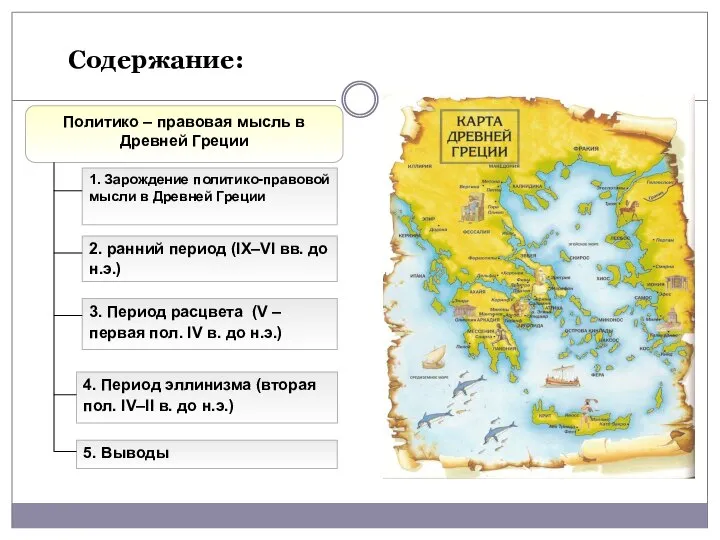

Слайд 2Содержание:

Политико – правовая мысль в Древней Греции

1. Зарождение политико-правовой мысли в Древней

Содержание:

Политико – правовая мысль в Древней Греции

1. Зарождение политико-правовой мысли в Древней

2. ранний период (IX–VI вв. до н.э.)

3. Период расцвета (V – первая пол. IV в. до н.э.)

4. Период эллинизма (вторая пол. IV–II в. до н.э.)

5. Выводы

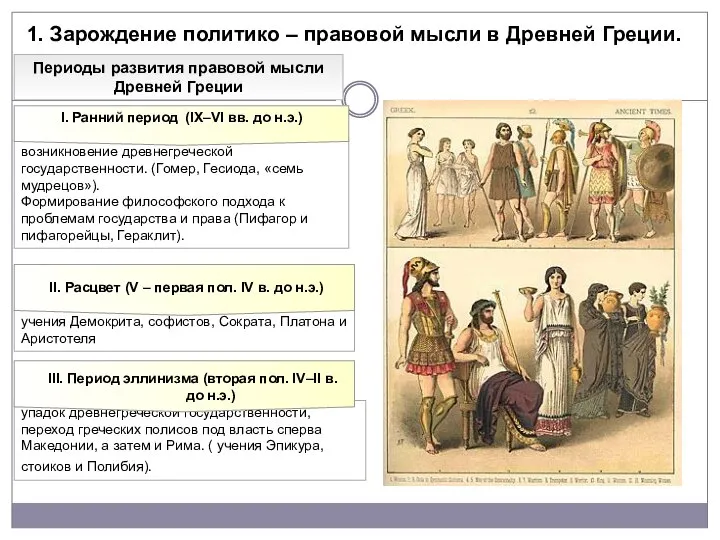

Слайд 31. Зарождение политико – правовой мысли в Древней Греции.

упадок древнегреческой государственности,

1. Зарождение политико – правовой мысли в Древней Греции.

упадок древнегреческой государственности,

Периоды развития правовой мысли Древней Греции

возникновение древнегреческой государственности. (Гомер, Гесиода, «семь мудрецов»).

Формирование философского подхода к проблемам государства и права (Пифагор и пифагорейцы, Гераклит).

учения Демокрита, софистов, Сократа, Платона и Аристотеля

III. Период эллинизма (вторая пол. IV–II в. до н.э.)

I. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.)

II. Расцвет (V – первая пол. IV в. до н.э.)

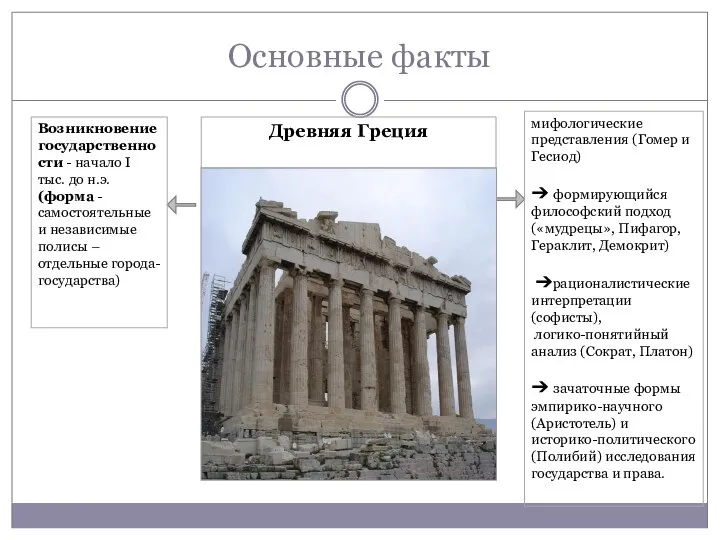

Слайд 4Основные факты

Возникновение государственности - начало I тыс. до н.э. (форма - самостоятельные

Основные факты

Возникновение государственности - начало I тыс. до н.э. (форма - самостоятельные

мифологические представления (Гомер и Гесиод)

➔ формирующийся философский подход («мудрецы», Пифагор, Гераклит, Демокрит)

➔рационалистические интерпретации (софисты),

логико-понятийный анализ (Сократ, Платон)

➔ зачаточные формы эмпирико-научного (Аристотель) и историко-политического (Полибий) исследования государства и права.

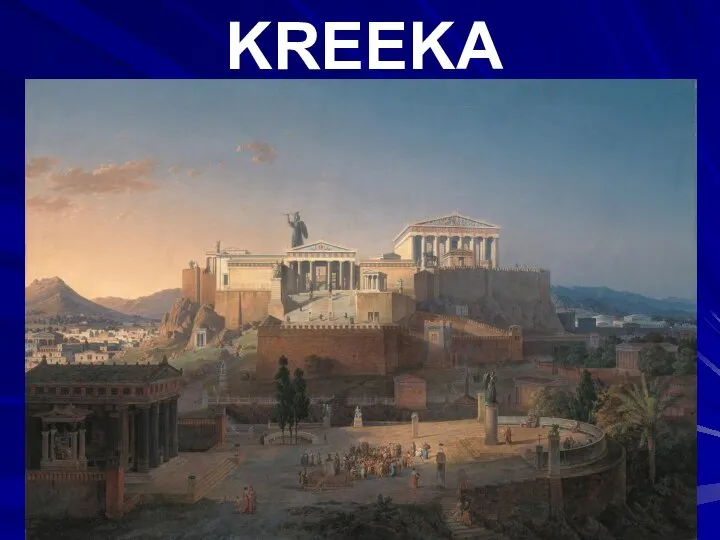

Древняя Греция

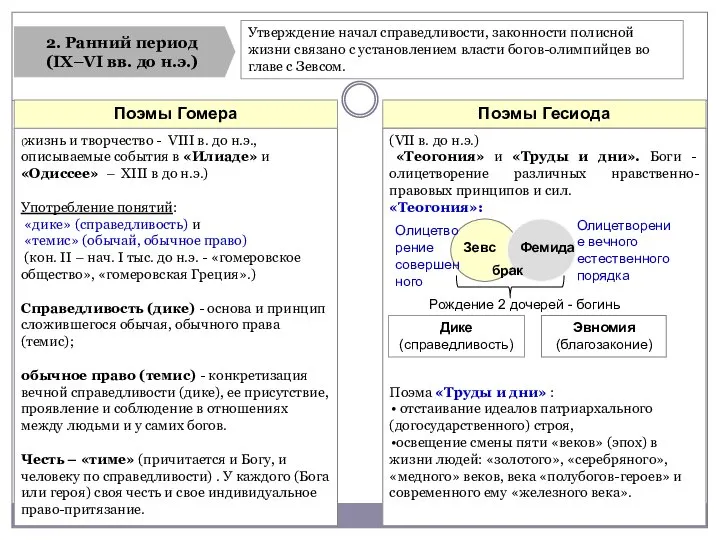

Слайд 52. Ранний период

(IX–VI вв. до н.э.)

(жизнь и творчество - VIII в.

2. Ранний период

(IX–VI вв. до н.э.)

(жизнь и творчество - VIII в.

Употребление понятий:

«дике» (справедливость) и

«темис» (обычай, обычное право)

(кон. II – нач. I тыс. до н.э. - «гомеровское общество», «гомеровская Греция».)

Справедливость (дике) - основа и принцип сложившегося обычая, обычного права (темис);

обычное право (темис) - конкретизация вечной справедливости (дике), ее присутствие, проявление и соблюдение в отношениях между людьми и у самих богов.

Честь – «тиме» (причитается и Богу, и человеку по справедливости) . У каждого (Бога или героя) своя честь и свое индивидуальное право-притязание.

Поэмы Гомера

Утверждение начал справедливости, законности полисной жизни связано с установлением власти богов-олимпийцев во главе с Зевсом.

4 / 15

Поэмы Гесиода

(VII в. до н.э.)

«Теогония» и «Труды и дни». Боги - олицетворение различных нравственно-правовых принципов и сил.

«Теогония»:

Поэма «Труды и дни» :

отстаивание идеалов патриархального (догосударственного) строя,

освещение смены пяти «веков» (эпох) в жизни людей: «золотого», «серебряного», «медного» веков, века «полубогов-героев» и современного ему «железного века».

Зевс

Олицетворение совершенного

Олицетворение вечного естественного порядка

Фемида

брак

Рождение 2 дочерей - богинь

Дике (справедливость)

Эвномия (благозаконие)

Слайд 6 Биант – наилучшее государственное устройство - когда граждане боятся закона в

Биант – наилучшее государственное устройство - когда граждане боятся закона в

Творчество «семи мудрецов» Древней Греции (VII–VI вв. до н.э.): Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, Клеобул и Хилон:

Попытки рационализации представлений об этическом, нравственно-правовом порядке в человеческих делах и отношениях

Акцент на основополагающем значении господства справедливых законов в полисной жизни.

Хилон (автор положения «Познай самого себя») – призыв «Повинуйся законам».

Лучший полис тот, где граждане слушаются законов более, чем ораторов.

Солон (ок. 638–559 г. до н.э.)

издание новых законов (в 594 г. до н.э.) и реформа социально-политического строя афинского полиса.

Отмена частных и государственных долгов – сисахфия (стряхивание бремени). Упразднение кабалы за прошлые долги, запрет и на будущее обеспечение ссуды личной кабалой.

Разделение афинского населения на четыре класса: пентакосиомедимнов, всадников, зевгитов и фетов.

Государство нуждается в законном порядке: беззаконие и междуусобица – наибольшее зло, порядок и закон – самое большое добро для полиса.

Характеристика закона (и власти закона) как сочетания права и силы.

2. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.)

Слайд 72. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.)

Пифагор (580–500 гг. до н.э.),

пифагорейцы (Архит,

2. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.)

Пифагор (580–500 гг. до н.э.),

пифагорейцы (Архит,

Гераклит (530– 470 гг. до н.э.):

идея необходимости преобразования общественных и политико-правовых порядков на философских основах в VI– V вв. до н.э.

Критика демократии, обоснование аристократических идеалов правления «лучших» – умственной и нравственной элиты.

Определяющая роль во всем мировоззрении пифагорейцев (мистический характер)- учение о числах - это начало и сущность мира. Выявление цифровых (математических) характеристик, присущих нравственным и политико-правовым явлениям.

Проблемы права и справедливости - пифагорейцы первыми начали теоретическую разработку понятия «равенство».

Фалей Халксдонский:

автор идеальной модели полиса,

утверждал, что всякого рода внутренние беспорядки возникают из-за вопросов, касающихся собственности.

Необходимо уравнять земельную собственность всех граждан, чтобы достигнуть совершенного устройства полисной жизни.

неопифагореец Гипподам – проект идеального полисного устройства (вторая пол. V в. до н.э.):

население государства должно насчитывать 10 000 граждан, которые делятся на три класса – ремесленников, земледельцев и воинов.

Все магистраты избираются народом, т.е. перечисленными тремя классами, вне которых остаются рабы, иностранцы и все те, кто не является «гражданином»..

Идеи идеальной модели полиса

Слайд 8неопифагореец Гипподам:

Территория государства делится на три части – священную, общественную и

неопифагореец Гипподам:

Территория государства делится на три части – священную, общественную и

Доходы с первой части территории идут на нужды установленного в полисе религиозного культа,

со второй части – на нужды воинов (защитников государства),

третья часть территории находится в частном владении земледельцев.

учение Гераклита:

Мышление присуще всем, но большинство людей не понимают всеобщего логоса (всеуправляющего разума), которому необходимо следовать.

Разделение на мудрых и неразумных, лучших и худших. Нравственно-политическая оценка людей - следствие меры интеллектуального постижения ими логоса.

Социально-политическое неравенство - неизбежный, правомерный и справедливый результат всеобщей борьбы. «Война – отец всего и всего царь; … одних она сделала рабами, других – свободными».

Жизнь полиса и его законы должны следовать логосу. «Ведь все человеческие законы питаются единым божественным, который … над всем одерживает верх».

Божественный закон - источник человеческого закона,

народ должен сражаться за закон, как за свои стены.

2. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.)

Слайд 9Феогнид Мегарский (II пол. VI в. – нач. V в. до н.э.):

Феогнид Мегарский (II пол. VI в. – нач. V в. до н.э.):

Элегии посвящены восхвалению благородных по крови, старой знати.

Благородство обусловлено (у людей и у животных) именно происхождением.

Государство сравнивается с неуправляемым кораблем

2. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.)

период расцвета древнегреческой мысли - жанр политико-правовой литературы – выдвижение проектов наилучшего строя (платоновские проекты идеального устройства государства).

Общее для подходов Пифагора и Гераклита, оказавших заметное влияние на последующих мыслителей (Сократа, Платона и др.) - выбор ими интеллектуального (логико-философского, научно-математического, - духовного, а не природного) критерия для определения того, что есть «лучший», «благородный», «добронравный» и т.п. (все это – считалось синонимами «аристократа»).

Концептуальный переход от предопределенной природой (по принципу рождения) аристократии крови к аристократии духа (знания и нравственных достоинств)

Выводы по пункту 2:

Слайд 103. Период расцвета (V – первая пол. IV в. до н.э.)

углубление

3. Период расцвета (V – первая пол. IV в. до н.э.)

углубление

Фёдорова И.А. 16.10.14 11:24

Фёдорова И.А. 16.10.14 11:24 Партизаны, уроженцы Мордовии, в годы Великой Отечественной войны

Партизаны, уроженцы Мордовии, в годы Великой Отечественной войны Rossiya-v-nachale-20-veka

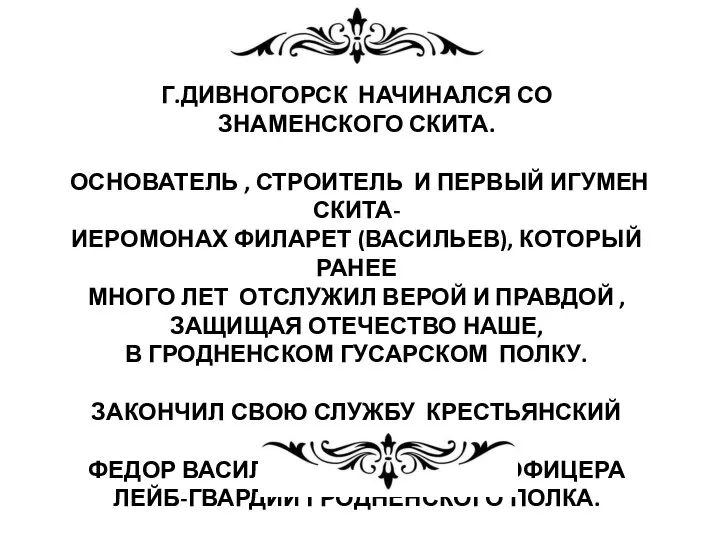

Rossiya-v-nachale-20-veka Гродненский гусарский полк, игумен Филарет

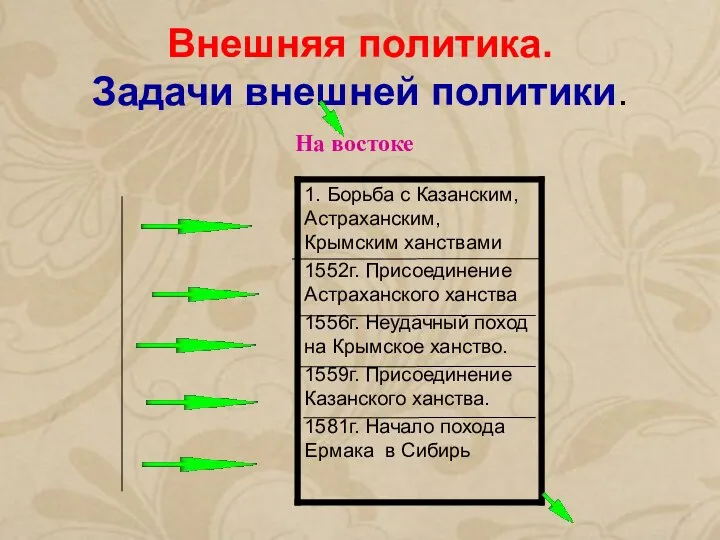

Гродненский гусарский полк, игумен Филарет Внешняя политика. Задачи внешней политики

Внешняя политика. Задачи внешней политики Базилика Сен-Дени. Базилика Сен-Дени Аббатство Сент-Дени. Здесь короли уснули вечным сном...

Базилика Сен-Дени. Базилика Сен-Дени Аббатство Сент-Дени. Здесь короли уснули вечным сном... Архитектура Древнего Рима

Архитектура Древнего Рима Важнейшие достижения древнего Египта

Важнейшие достижения древнего Египта Как узнают о прошлом? Исторические источники

Как узнают о прошлом? Исторические источники Презентация на тему Культура Древней Руси

Презентация на тему Культура Древней Руси  Войтович Назар

Войтович Назар Корнилов

Корнилов Древние люди и их стоянки на территории современной России

Древние люди и их стоянки на территории современной России Усинскому Союзу Ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн 35 лет

Усинскому Союзу Ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн 35 лет Власть. Форма правления. Александр I

Власть. Форма правления. Александр I Презентация на тему Социалистическая индустриализация: итоги первых пятилеток

Презентация на тему Социалистическая индустриализация: итоги первых пятилеток  Древнии религии

Древнии религии Николаев в период ІІ мировой войны

Николаев в период ІІ мировой войны Культура Средневековья

Культура Средневековья Архитектурное исследование современного сельского поселения, образовавшегося на месте традиционной деревни Селище

Архитектурное исследование современного сельского поселения, образовавшегося на месте традиционной деревни Селище Уолт Дисней. История бренда

Уолт Дисней. История бренда Археологические памятники палеолита на территории России

Археологические памятники палеолита на территории России Викторина Где эта улица, где этот дом? ст. Ессентукская

Викторина Где эта улица, где этот дом? ст. Ессентукская Спасибо за Победу!

Спасибо за Победу! Романское искусство. Архитектура

Романское искусство. Архитектура Почётные граждане города Курска

Почётные граждане города Курска 10Kreeka22piltideta

10Kreeka22piltideta Объединение русских земель вокруг Москвы

Объединение русских земель вокруг Москвы