Слайд 2Поддержание определенной плотности получило название гомеостаза популяций. В основе способностей популяций к

гомеостазу лежат изменения физиологических особенностей, роста, поведения каждой особи в ответ на увеличение или уменьшение числа членов популяции, к которой она принадлежит.

Слайд 3Механизмы популяционного гомеостаза зависят от экологической специфики вида, его подвижности, степени воздействия

хищников и паразитов и др. У одних видов они могут проявляться в жесткой форме, приводя к гибели избытка особей, у других – в смягченной, например в понижении плодовитости на основе условных рефлексов.

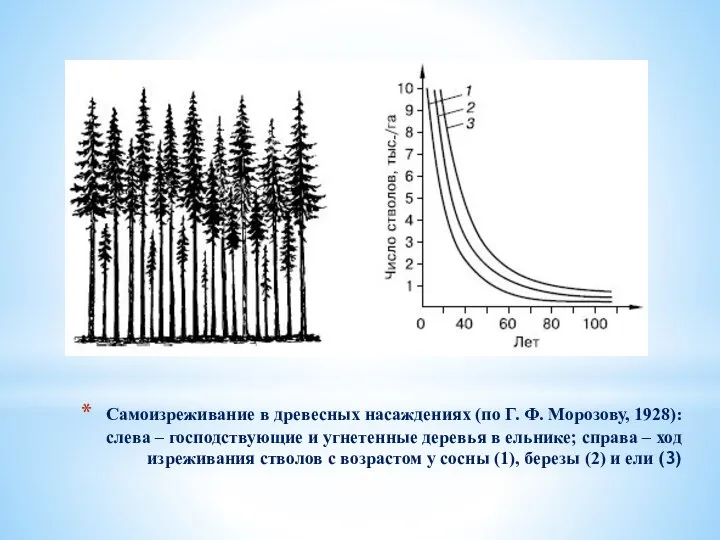

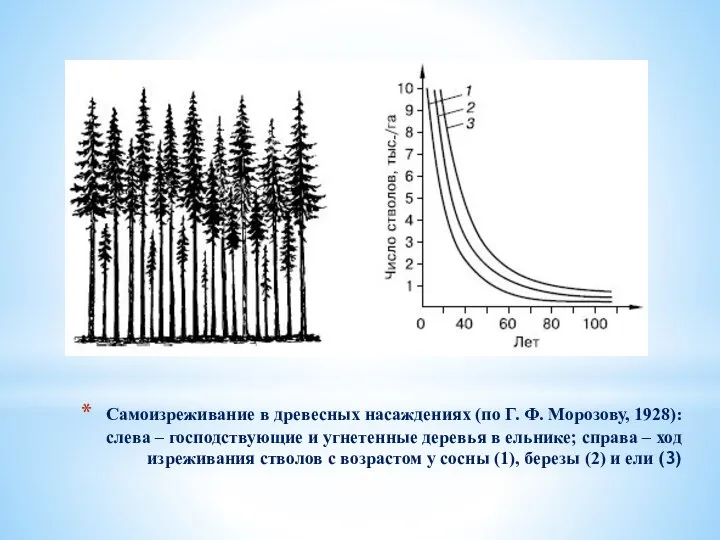

Слайд 4Самоизреживание в древесных насаждениях (по Г. Ф. Морозову, 1928):

слева – господствующие и

угнетенные деревья в ельнике; справа – ход изреживания стволов с возрастом у сосны (1), березы (2) и ели (3)

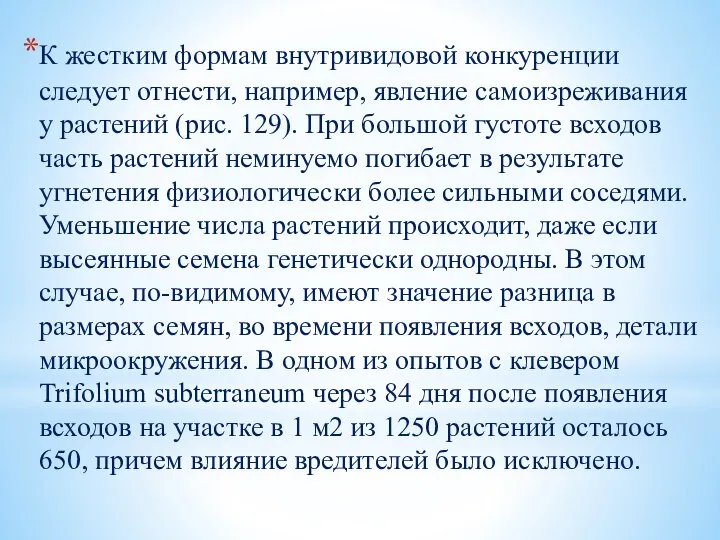

Слайд 5К жестким формам внутривидовой конкуренции следует отнести, например, явление самоизреживания у растений

(рис. 129). При большой густоте всходов часть растений неминуемо погибает в результате угнетения физиологически более сильными соседями. Уменьшение числа растений происходит, даже если высеянные семена генетически однородны. В этом случае, по-видимому, имеют значение разница в размерах семян, во времени появления всходов, детали микроокружения. В одном из опытов с клевером Trifolium subterraneum через 84 дня после появления всходов на участке в 1 м2 из 1250 растений осталось 650, причем влияние вредителей было исключено.

Слайд 6У райграса многолетнего основной экологической единицей становится не особь, а побег. Обнаружено,

что при разных нормах высева семян, от 6 до 180 кг/га, сначала густота побегов варьирует от 30 до 1070 на 100 см2, но затем во всех случаях становится равной примерно 500, т. е. в более редких посевах появляются новые побеги, а в более густых часть отмирает.

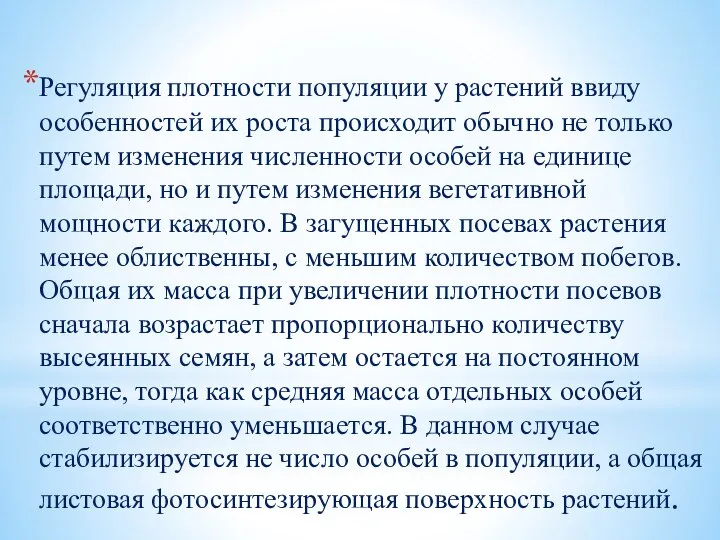

Слайд 7Регуляция плотности популяции у растений ввиду особенностей их роста происходит обычно не

только путем изменения численности особей на единице площади, но и путем изменения вегетативной мощности каждого. В загущенных посевах растения менее облиственны, с меньшим количеством побегов. Общая их масса при увеличении плотности посевов сначала возрастает пропорционально количеству высеянных семян, а затем остается на постоянном уровне, тогда как средняя масса отдельных особей соответственно уменьшается. В данном случае стабилизируется не число особей в популяции, а общая листовая фотосинтезирующая поверхность растений.

Слайд 8У животных жесткие формы регуляции плотности популяций проявляются обычно лишь в тех

случаях, когда запасы пищи, воды или других ресурсов резко ограничены, а животные либо не способны в данный период к поискам ресурсов на другой территории, либо эти поиски неэффективны. Например, в небольших пресноводных водоемах, где нет других видов рыб, популяции окуня могут поддерживать свое существование и регулировать плотность за счет питания взрослых собственной молодью. Мальки же растут за счет мелкого планктона, к питанию которым крупные окуни не приспособлены. Каннибализм – не частое явление в популяциях животных.

Слайд 9Особый интерес представляют некоторые, сравнительно редкие виды, у которых способность к умерщвлению

конкурентов внутри популяции закрепляется эволюционно в их поведении и даже морфологии. Подобные примеры встречаются среди насекомых.

Слайд 10Для паразитоидных перепончатокрылых, откладывающих свои яйца в яйца или личинки других насекомых,

запас пищи в хозяине весьма ограничен и дает возможность развиться чаще всего лишь одной особи паразита. У ряда видов личинки первого возраста имеют челюсти, ненужные при питании содержимым яйца, но приспособленные для схваток с конкурентами.

Слайд 11Нападение личинок друг на друга обычно происходит до того, как они начинают

кормиться. После уничтожения конкурента личинка линяет и ее острые челюсти сменяются мягкими и бугорковидными (рис. 130). У тех видов, самки которых способны распознать уже зараженных хозяев и не откладывать яйца в них повторно, личинкам не приходится конкурировать между собой, и они лишены острых челюстей.

Слайд 12Личинки паразитоидных перепончатокрылых:

1– Opius fletcheri; 2 – Galesus sylvestrii (a – первый

возраст, б – второй возраст)

Слайд 13Групповые паразиты, откладывающие по нескольку яиц в одно насекомое, нередко обладают способностью

соразмерять число яиц с величиной жертвы. Однако при недостатке хозяев возможно перезаражение обнаруженных паразитами, при этом обеспеченность потомства кормом снижается. В таких случаях наблюдается уменьшение размеров личинок. Вышедшие из них имаго откладывают вдвое-втрое меньше яиц при сокращенных сроках жизни. Например, у самых мелких наездников-браконид происходит полная редукция яичников.

Слайд 14Плотность популяции у паразитических перепончатокрылых может регулироваться также через изменения в соотношении

полов, что влияет на численность следующего поколения. У многих видов сильно различается смертность самцов и самок при перенаселении. Например, у некоторых браконид доля самок составляет около 70 % при слабом заражении насекомых-хозяев и падает ниже 10 % – при сильном. Кроме того, соотношение полов регулируется поведением самок.

Слайд 15Для многих видов наездников установлено, что в мелких хозяевах, представляющих малый запас

корма, самки откладывают преимущественно неоплодотворенные яйца, из которых у перепончатокрылых развиваются самцы. При учащении контактов самок друг с другом или при восприятии следовых запахов, оставляемых другими самками, среди откладываемых яиц также увеличивается доля неоплодотворенных.

Слайд 16Среди механизмов, задерживающих рост популяций, у многих видов большую роль играют химические

взаимодействия особей. Так, вода аквариума, в котором содержались дафнии, способна задерживать рост представителей того же вида и сохраняет эту способность в течение нескольких дней. Головастики выделяют в воду частицы белковой природы, которые задерживают рост других головастиков. Чем крупнее особь, тем сильнее она воздействует на более мелких, так как устойчивость к одной и той же концентрации ингибитора находится в прямой зависимости от размеров.

Слайд 17Один крупный головастик Rana pipiens может задержать рост всех других в 75-литровом

аквариуме. Поколение, вышедшее в близкие сроки из икры, отложенной в одном водоеме, вскоре разделяется на две размерные группы: более крупные, продолжающие расти головастики и мелкие, затормозившие свой рост из-за неблагоприятной для них концентрации метаболита.

Слайд 18Экологическая выгода такого разделения популяции в том, что особи с наследственно более

быстрым темпом роста, используя в полной мере кормовые ресурсы водоема, получают возможность быстро завершить метаморфоз и в популяцию вливается полноценное пополнение. Оставшиеся мелкие головастики, после того как первая партия покинет водоем и в нем снизится концентрация ингибитора, также имеют шансы увеличиться в размерах и достичь стадии метаморфоза, но значительно позже.

Слайд 19Эту вторую часть пополнения можно рассматривать как своего рода резерв, который вливается

в популяцию лишь при достаточно благоприятных условиях (если не пересохнет временный водоем, если в нем продолжится воспроизводство водорослей – основной пищи головастиков и т. п.). Выделение в окружающую среду продуктов, задерживающих рост, обнаружено у многих растений и водных животных, особенно у рыб.

Слайд 20Другой механизм ограничения численности популяций – такие изменения физиологии и поведения при

увеличении плотности, которые в конечном счете приводят к проявлению инстинктов массовой миграции. В результате происходит выселение большей части популяции за пределы территории, занимаемой в оседлый период. Особенно ярко это проявляется у насекомых, которым свойственна фазовость – резкое изменение морфологии и физиологии особей в зависимости от плотности популяции.

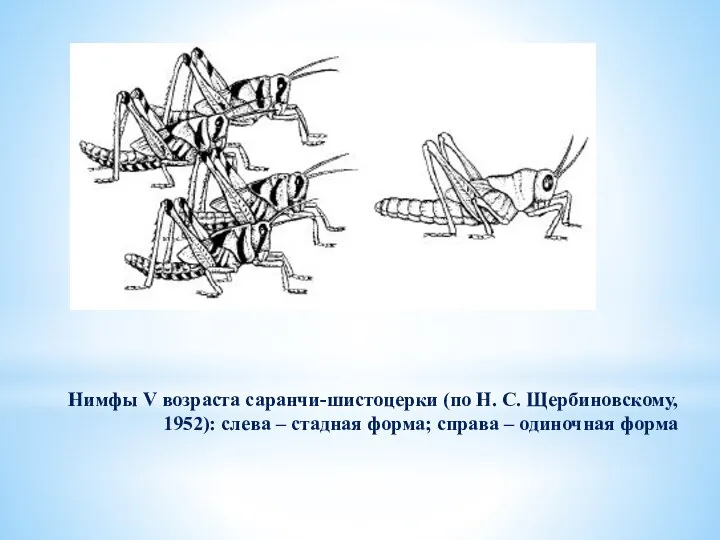

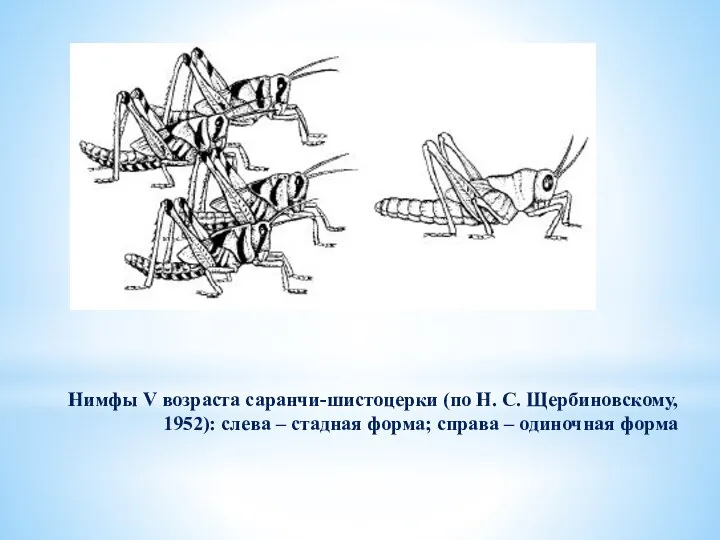

Слайд 21Нимфы V возраста саранчи-шистоцерки (по Н. С. Щербиновскому, 1952): слева – стадная

форма; справа – одиночная форма

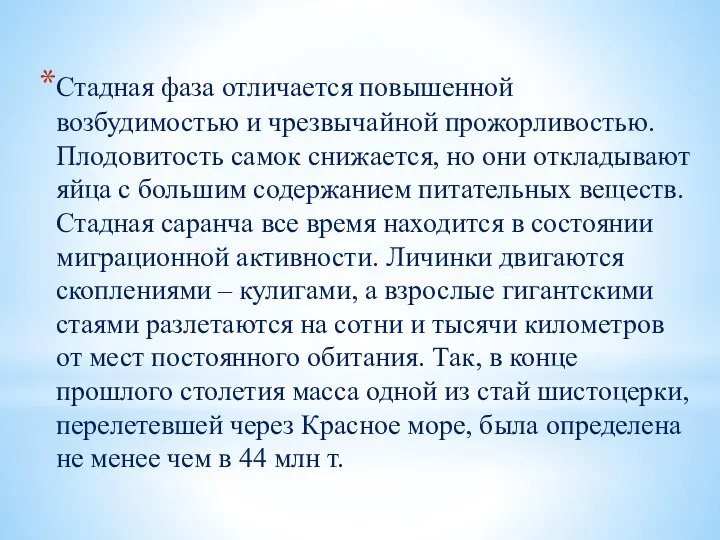

Слайд 22Стадная фаза отличается повышенной возбудимостью и чрезвычайной прожорливостью. Плодовитость самок снижается, но

они откладывают яйца с большим содержанием питательных веществ. Стадная саранча все время находится в состоянии миграционной активности. Личинки двигаются скоплениями – кулигами, а взрослые гигантскими стаями разлетаются на сотни и тысячи километров от мест постоянного обитания. Так, в конце прошлого столетия масса одной из стай шистоцерки, перелетевшей через Красное море, была определена не менее чем в 44 млн т.

Слайд 24Территориальное поведение животных, выработавшееся в ходе эволюции как система инстинктов, – наиболее

эффективный механизм сдерживания роста численности популяции на данной площади. Мечение и охрана участков, не допускающие размножения на них «чужих» особей, приводят к рациональному использованию территории.

Слайд 25Выселения как ответная реакция на растущую плотность популяции свойственны многим видам птиц

и млекопитающих. Кроме обычной расселительной дисперсии молодняка, для ряда видов с резкими колебаниями численности характерны массовые перемещения – нашествия. Они возникают нерегулярно, лишь в годы вспышек размножения, и не имеют постоянного направления. Такие нашествия описаны, например, у тундровых леммингов, белок Сибири и Северной Америки и др. При нашествиях часть особей остается на месте, а среди эмигрантов преобладают молодые.

Животный мир России

Животный мир России Интересные факты о коже человека

Интересные факты о коже человека Па́поротниковые. Классификация

Па́поротниковые. Классификация Звуки речи

Звуки речи Витамины. Значение

Витамины. Значение Понятие об обмене веществ, Биосинтез белка. Фотосинтез. Энергетический обмен

Понятие об обмене веществ, Биосинтез белка. Фотосинтез. Энергетический обмен Группы животных. 2 класс

Группы животных. 2 класс Презентация на тему Семейство розоцветные

Презентация на тему Семейство розоцветные  Презентация на тему Самые ядовитые и опасные пауки в мире

Презентация на тему Самые ядовитые и опасные пауки в мире  3Kletochnaya_teoria

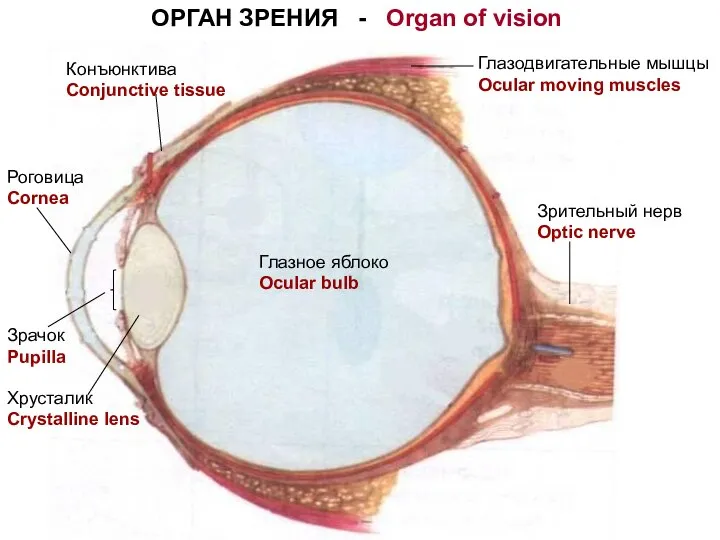

3Kletochnaya_teoria Орган зрения

Орган зрения Породные группы канареек

Породные группы канареек Фотосинтез и дыхание растений

Фотосинтез и дыхание растений Травоядные млекопитающие животные

Травоядные млекопитающие животные Биология как наука. Тест

Биология как наука. Тест Человек как представитель животного мира

Человек как представитель животного мира Тип Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви

Тип Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви Пастереллез, или геморрагическая септицемия молодняка

Пастереллез, или геморрагическая септицемия молодняка Лягушки Евразии

Лягушки Евразии Митоз

Митоз Open science - gerontology

Open science - gerontology Отряды птиц

Отряды птиц Типы отношений между организмами

Типы отношений между организмами Глаз как оптический прибор и зрение

Глаз как оптический прибор и зрение Отряд: Coleoptera. Семейство: Lampyridae - светляки

Отряд: Coleoptera. Семейство: Lampyridae - светляки Прогулка по лесу. Внеклассное занятие

Прогулка по лесу. Внеклассное занятие Виды жаб

Виды жаб Тип членистоногие

Тип членистоногие