Содержание

- 2. Круговорот азота в природе Азот является важнейшим органогенным элементом, который входит в состав белковых веществ, ферментов,

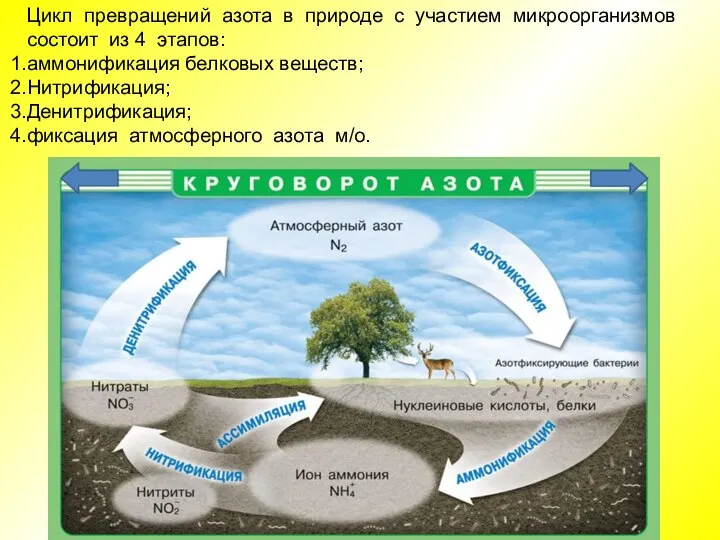

- 3. Цикл превращений азота в природе с участием микроорганизмов состоит из 4 этапов: аммонификация белковых веществ; Нитрификация;

- 4. Аммонификация (минерализация азота, гниение, мобилизация азота) - это разложение органических азотсодержащих веществ с выделением азота в

- 5. Аммонификация белков. Разложение идет в 2 фазы: 1-я фаза протеолиз белков по схеме: Белки = (экзопротеазы,

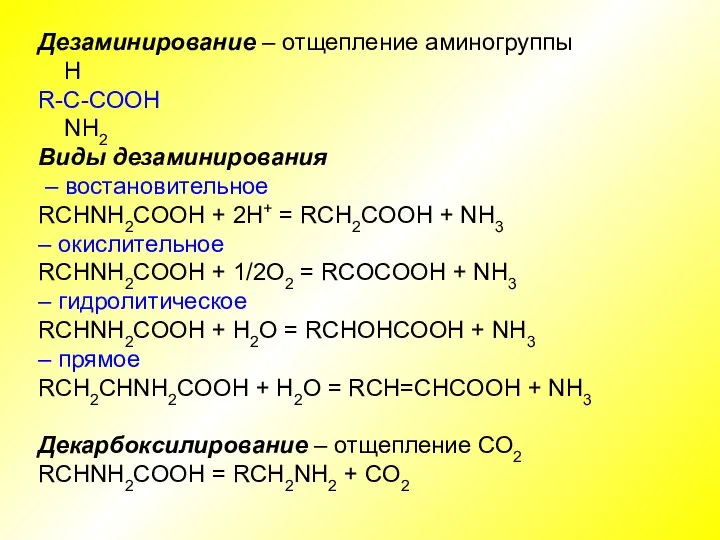

- 6. Дезаминирование – отщепление аминогруппы H R-C-COOH NH2 Виды дезаминирования – востановительное RCHNH2COOH + 2Н+ = RCH2COOH

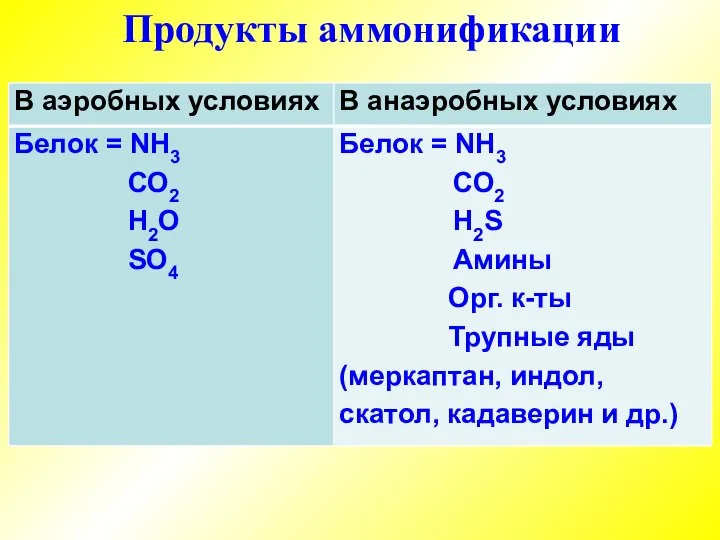

- 7. Продукты аммонификации

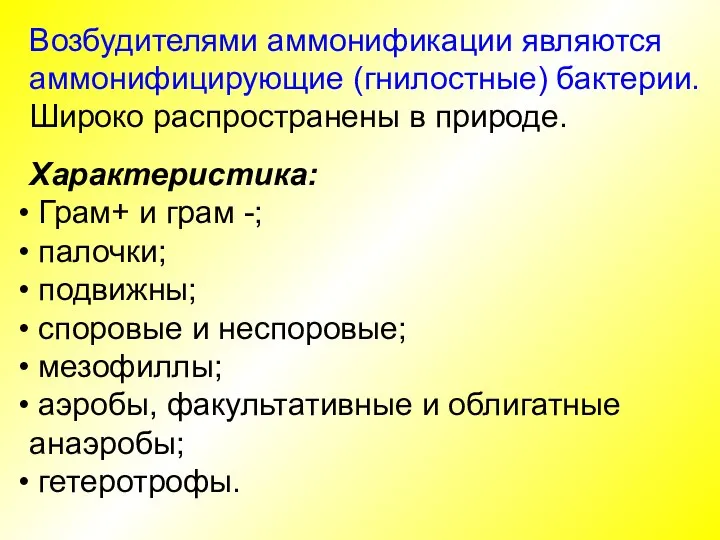

- 8. Возбудителями аммонификации являются аммонифицирующие (гнилостные) бактерии. Широко распространены в природе. Характеристика: Грам+ и грам -; палочки;

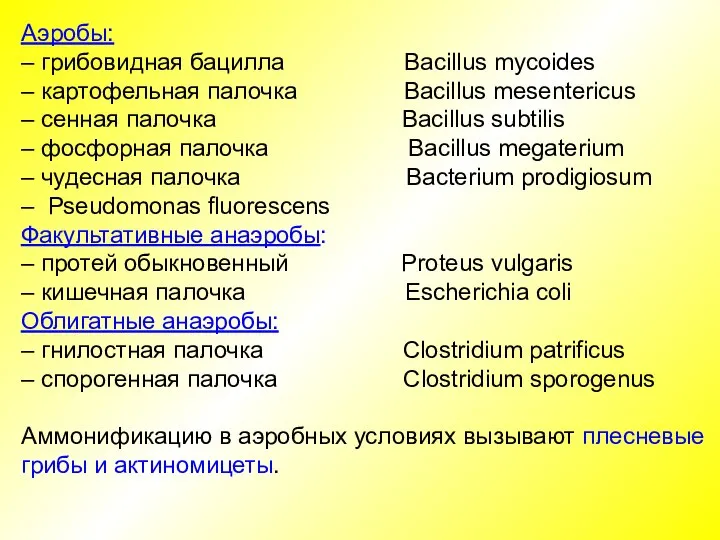

- 9. Аэробы: – грибовидная бацилла Bacillus mycoides – картофельная палочка Bacillus mesentericus – сенная палочка Bacillus subtilis

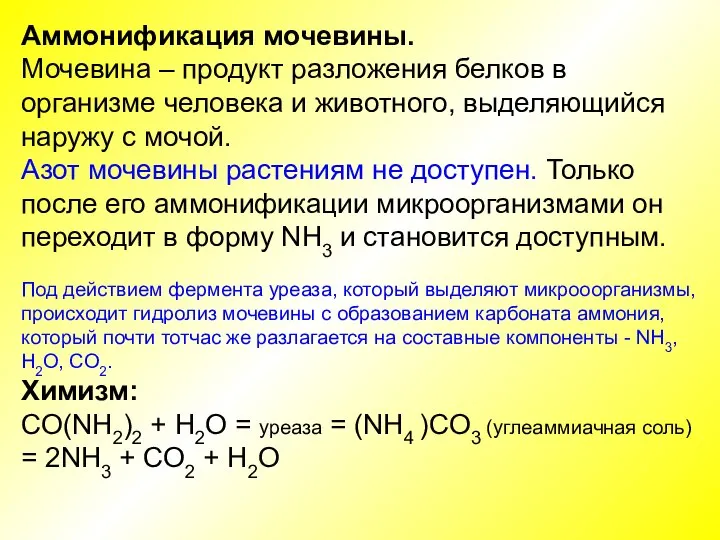

- 10. Аммонификация мочевины. Мочевина – продукт разложения белков в организме человека и животного, выделяющийся наружу с мочой.

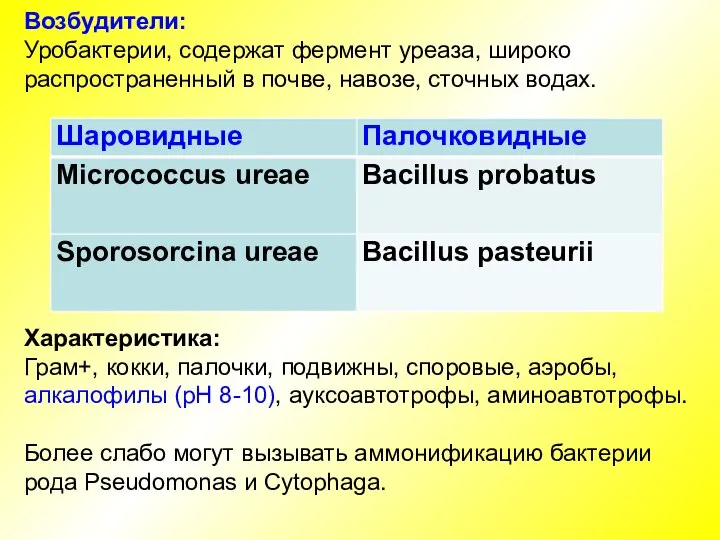

- 11. Возбудители: Уробактерии, содержат фермент уреаза, широко распространенный в почве, навозе, сточных водах. Характеристика: Грам+, кокки, палочки,

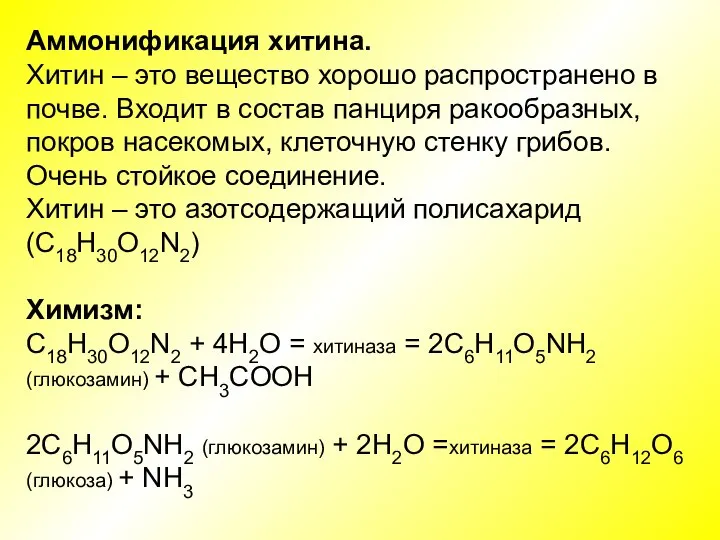

- 12. Аммонификация хитина. Хитин – это вещество хорошо распространено в почве. Входит в состав панциря ракообразных, покров

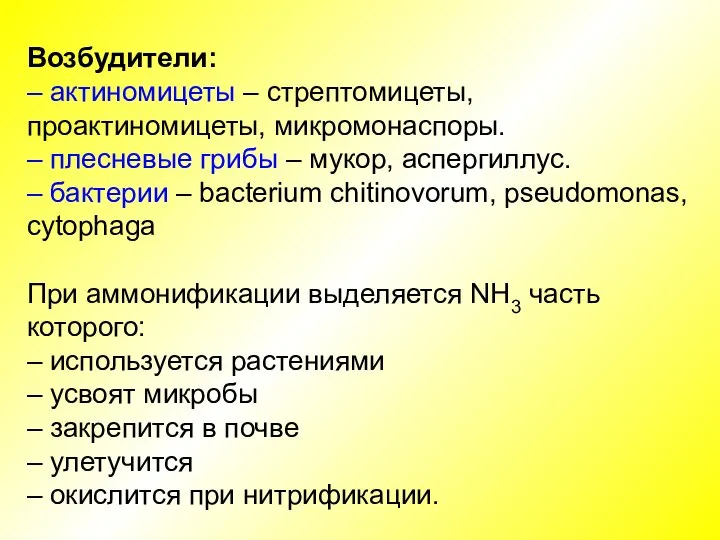

- 13. Возбудители: – актиномицеты – стрептомицеты, проактиномицеты, микромонаспоры. – плесневые грибы – мукор, аспергиллус. – бактерии –

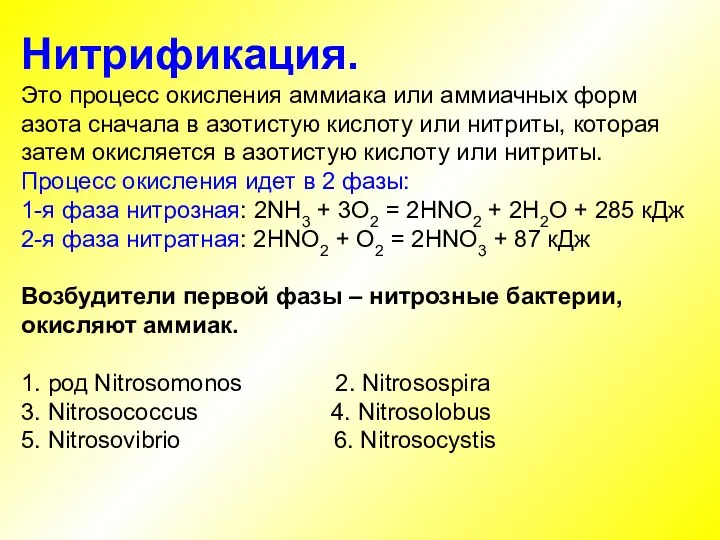

- 14. Нитрификация. Это процесс окисления аммиака или аммиачных форм азота сначала в азотистую кислоту или нитриты, которая

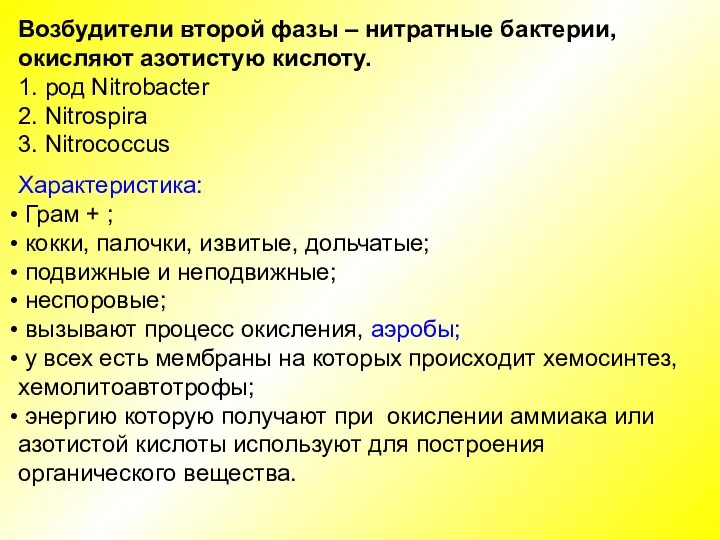

- 15. Возбудители второй фазы – нитратные бактерии, окисляют азотистую кислоту. 1. род Nitrobacter 2. Nitrospira 3. Nitrococcus

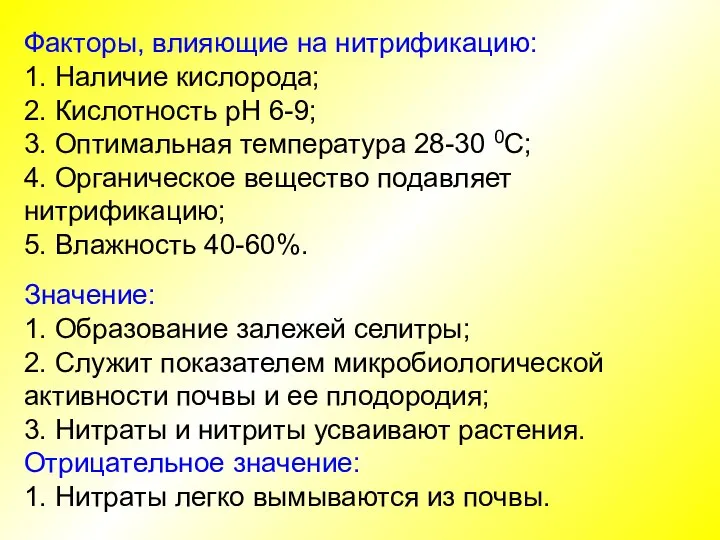

- 16. Факторы, влияющие на нитрификацию: 1. Наличие кислорода; 2. Кислотность рН 6-9; 3. Оптимальная температура 28-30 0С;

- 17. Денитрификация. Это процесс восстановления нитратов и нитритов до молекулярного азота. Значение: 1. Она носит отрицательный характер,

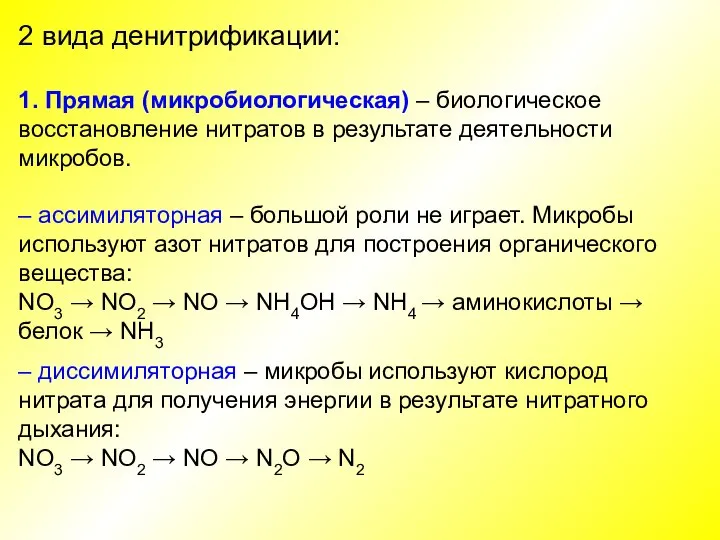

- 18. 2 вида денитрификации: 1. Прямая (микробиологическая) – биологическое восстановление нитратов в результате деятельности микробов. – ассимиляторная

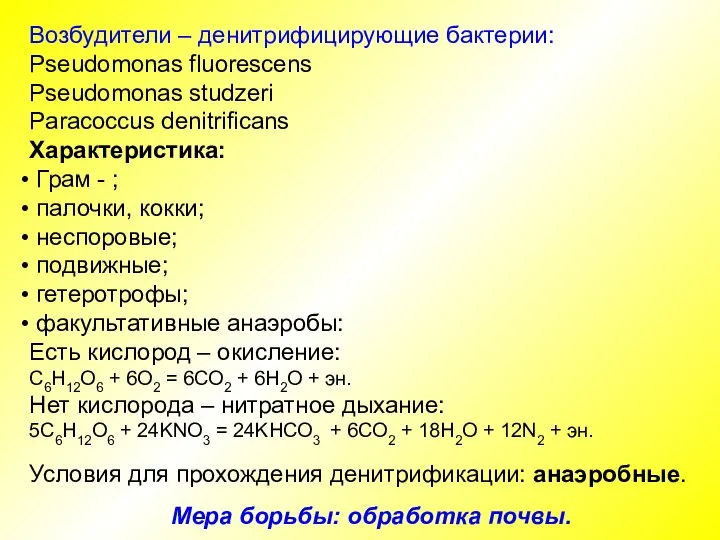

- 19. Возбудители – денитрифицирующие бактерии: Pseudomonas fluorescens Pseudomonas studzeri Paracoccus denitrificans Характеристика: Грам - ; палочки, кокки;

- 20. 2. Косвенная (химическая) – это химическое восстановление нитратов, которое происходит только в кислой среде рН мене

- 21. Иммобилизация азота. Это использование микроорганизмами аммиачного азота для построения своего органического вещества. Перевод аммиачного азота в

- 22. Соотношение в почве процессов аммонификации и иммобилизации зависит от баланса углерода к азоту в органическом веществе

- 23. При широком соотношении более 25:1 в почве преобладает иммобилизация над аммонификацией. Например: при внесении в почву

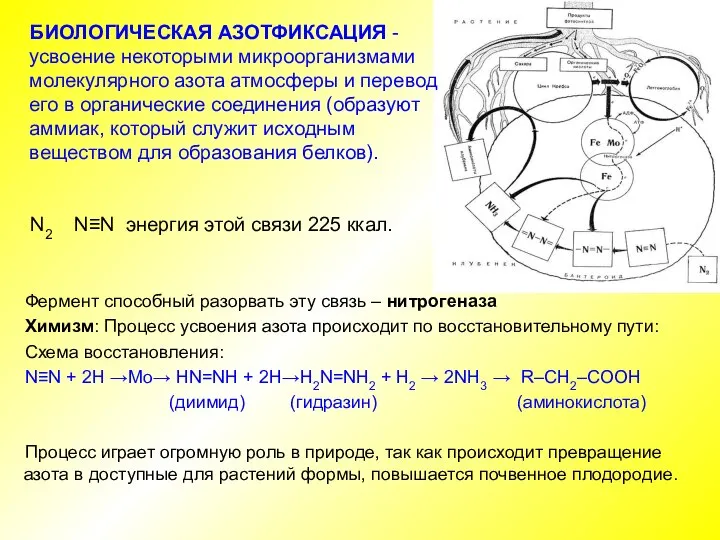

- 24. Биологическая азотфиксация. Азотфиксация - это процесс, характерный только для прокариотической клетки, усвоение молекулярного азота азотфиксирующими микроорганизмами

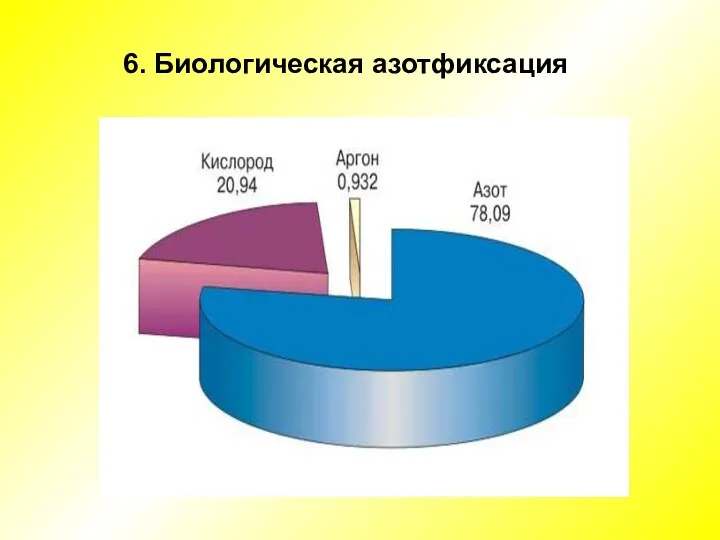

- 25. 6. Биологическая азотфиксация

- 26. Фермент способный разорвать эту связь – нитрогеназа Химизм: Процесс усвоения азота происходит по восстановительному пути: Схема

- 27. Микроорганизмы, способные фиксировать молекулярный азот: Сине-зеленые водоросли (цианобактерии род Nostoc, Anabaena);

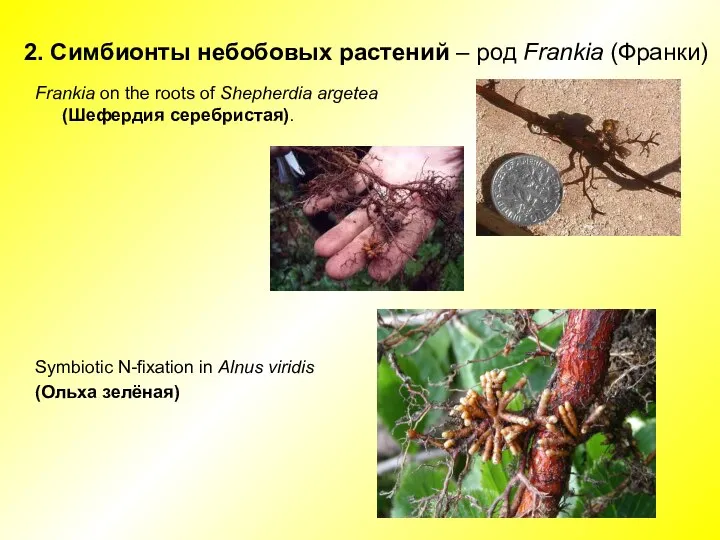

- 28. 2. Симбионты небобовых растений – род Frankia (Франки) Frankia on the roots of Shepherdia argetea (Шефердия

- 29. 3. Бактерии: 3.1. Свободноживущие: – Аэробы (Род Azotobacter); – Анаэробы (Род Clostridium). 3.2.Симбиотические: – Симбионты бобовых

- 30. СВОБОДНОЖИВУЩИЕ АЗОТФИКСАТОРЫ Живут в почве самостоятельно и используют молекулярный азот для построения органического вещества, после их

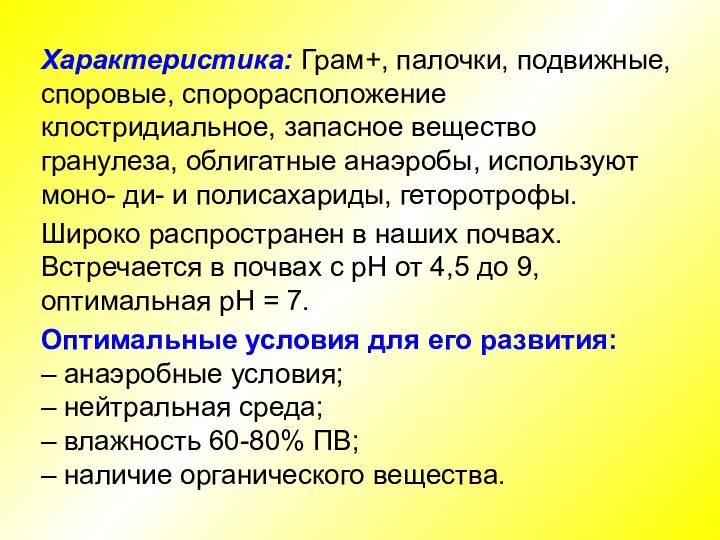

- 31. Характеристика: Грам+, палочки, подвижные, споровые, спорорасположение клостридиальное, запасное вещество гранулеза, облигатные анаэробы, используют моно- ди- и

- 32. Другие анаэробные свободноживущие азотфиксаторы: 1. Clostridium butylicum 2. Clostridium pectinovorum 3. Clostridium оmelianum 4. Коринебактерии 5.

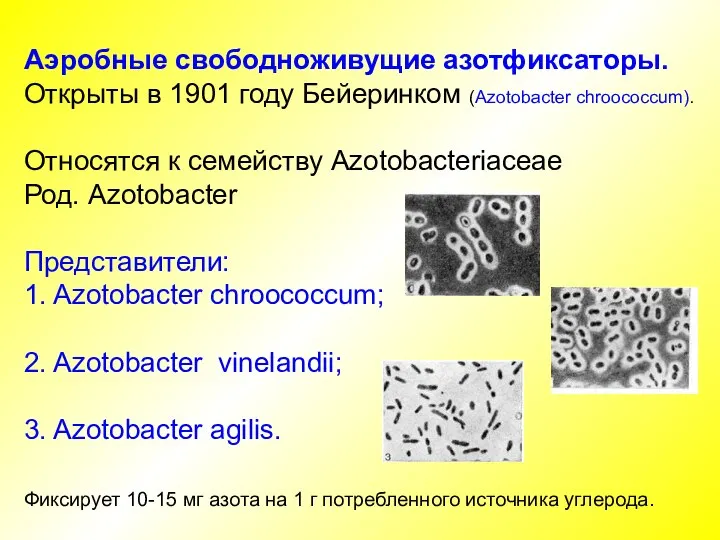

- 33. Аэробные свободноживущие азотфиксаторы. Открыты в 1901 году Бейеринком (Azotobacter chroococcum). Относятся к семейству Azotobacteriaceae Род. Azotobacter

- 34. Характеристика: Грам- , в молодом возрасте подвижные палочки с возрастом становятся неподвижными крупными кокками. Кокки соединяются

- 35. Azotobacter chroococcum используется для микробной индикации плодородия и окультеренности почв. Этот микроб выделяет биологические активные вещества:

- 36. Другие представители семейства Azotobacteriaceae: Род. Beijerinekia (Бейеринкия) Распространен в почвах южного полушария, образует слизистые красно-коричневые колонии.

- 37. Цианобактерии – сине-зеленые водоросли. Могут фиксировать молекулярный азот, как в симбиозе, так и в свободноживущем состоянии.

- 38. АССОЦИАТИВНЫЕ АЗОТФИКСАТОРЫ. Занимают промежуточное положение между свободноживущими и симбиотическими азотфиксаторами. Как свободноживущие, они живут самостоятельно и

- 39. К ассоциативным бактериям относят: Азоспирилла – azospirillum Впервые выведен из ризосферы. В настоящее время широко практикуется

- 40. Ризобактерин Основа биопрепарата: ассоциативные азотфиксирующие бактерии Klebsiella planticola Диазофит Мизорин Из ассоциативных бактерий готовят бактериальные удобрения:

- 41. СИМБИОТИЧЕСКИЕ АЗОТФИКСАТОРЫ. Фиксируют азот атмосферы живя только в симбиозе. К ним относят: Цианобактерии – они образуют

- 42. Свойства клубеньковых бактерий: 1. Вирулентность – способность проникать и развиваться внутри ткани корня; Симбиотическая фиксация азота

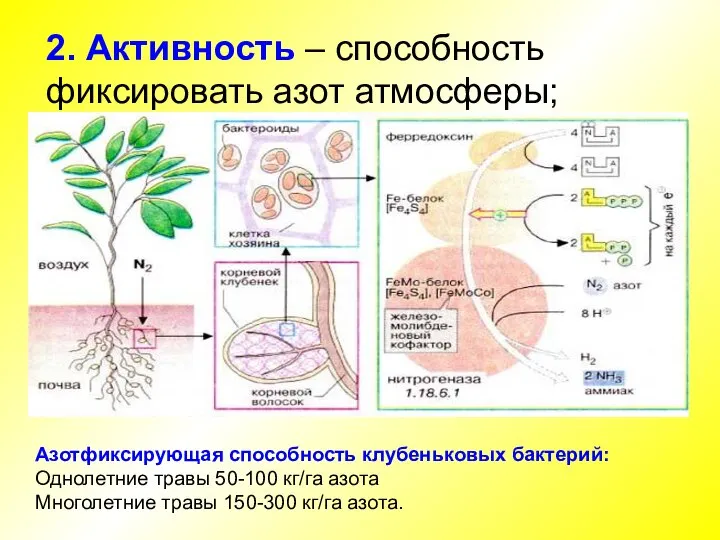

- 43. 2. Активность – способность фиксировать азот атмосферы; Азотфиксирующая способность клубеньковых бактерий: Однолетние травы 50-100 кг/га азота

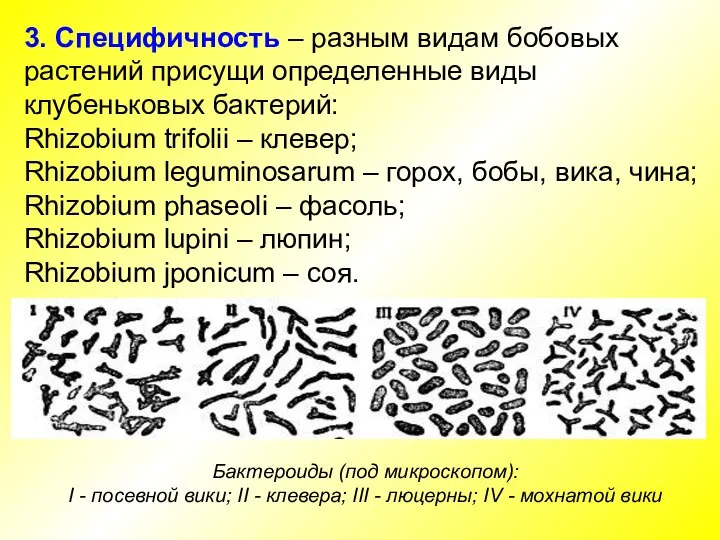

- 44. 3. Специфичность – разным видам бобовых растений присущи определенные виды клубеньковых бактерий: Rhizobium trifolii – клевер;

- 45. Характеристика: Грам- , молодые клетки палочки, подвижны, азот фиксировать не могут. Попадая в растение они теряют

- 46. Активные клубеньки более крупные, находятся ближе к стеблю и имеют розовую окраску. Неактивные – на периферии

- 47. Суть симбиоза: растение обеспечивает бактерии органическим углеродом и условиями для жизни, а бактерии обеспечивают растение азотом

- 48. Из клубеньковых бактерий готовят бактериальные удобрения: Нитрагин Две его формы: 1. Ризоторфин – торфяной нитрагин 2.

- 49. Развитие корневой системы при применении Ризоторфина

- 50. Ризофос 3-х марок: «Галега» на основе клубеньковых бактерий Rhizobium galegae «Люцерна» на основе клубеньковых бактерий Rhizobium

- 51. СояРиз на основе клубеньковых бактерий Rhizobium japonicum Норма внесения: 200г /гектарную норму семян Сапронит Состав: живая

- 52. Вогал Основа биопрепарата: клубеньковые бактерии Rhizobium galegae Ризобофит (Украина)

- 54. Скачать презентацию

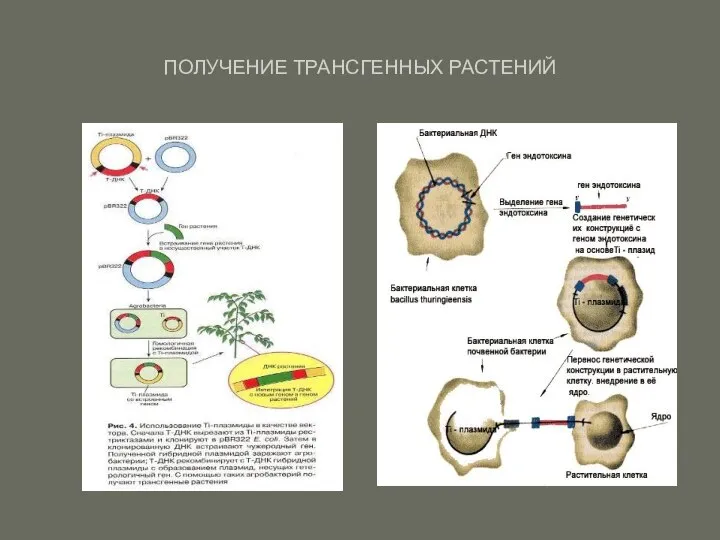

Получение трансгенных растений

Получение трансгенных растений Понятие о микроорганизмах. Пищевые отравления

Понятие о микроорганизмах. Пищевые отравления Пластический обмен у автотрофов

Пластический обмен у автотрофов Анатомические и функциональные цепи

Анатомические и функциональные цепи Конкурс Птица года. Символ года – Удод

Конкурс Птица года. Символ года – Удод Презентация на тему Что такое ноосфера

Презентация на тему Что такое ноосфера  Нуклеиновые кислоты. Часть 1

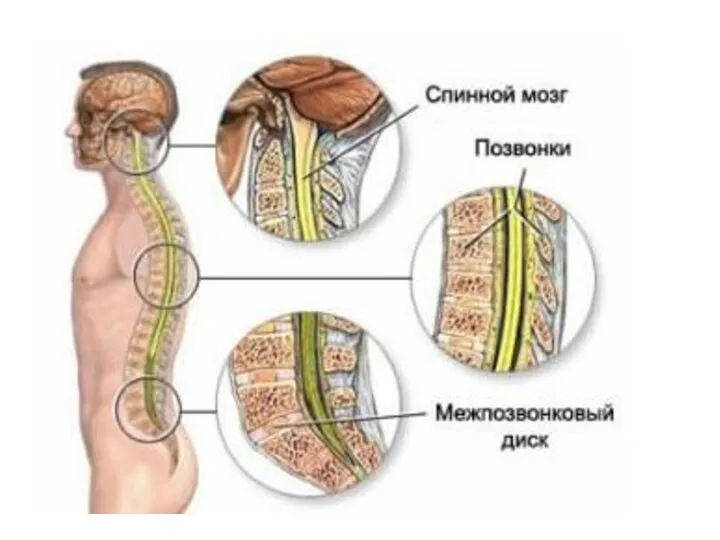

Нуклеиновые кислоты. Часть 1 Спинной мозг

Спинной мозг Лист - боковая часть побега. Строение и многообразие листьев

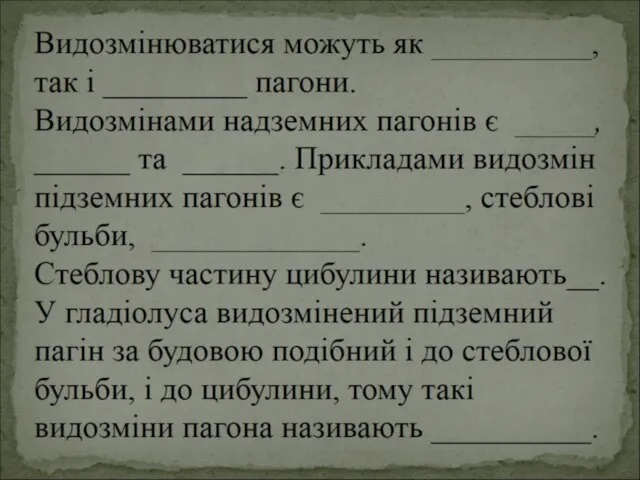

Лист - боковая часть побега. Строение и многообразие листьев Внутренняя среда организма

Внутренняя среда организма Кто живёт в лесу

Кто живёт в лесу Клеточный цикл

Клеточный цикл شروع خروج

شروع خروج Скелетные ткани

Скелетные ткани Презентация на тему Палеозой. Ордовик

Презентация на тему Палеозой. Ордовик  Биоэнергетика. Часть вторая. Заставим єлектроні бегать

Биоэнергетика. Часть вторая. Заставим єлектроні бегать Проращивание веточки тополя

Проращивание веточки тополя Классификация мутаций. Генные, хромосомные и геномные мутации

Классификация мутаций. Генные, хромосомные и геномные мутации Презентация на тему Перелетные птицы

Презентация на тему Перелетные птицы  Корень: функции, морфология, анатомия, видоизменения (практика №4)

Корень: функции, морфология, анатомия, видоизменения (практика №4) Флора и фауна Чёрного моря

Флора и фауна Чёрного моря Нектон. Представители нектона

Нектон. Представители нектона Кошки. Виды кошек

Кошки. Виды кошек Ядро. Ядрышко. Кариотипирование

Ядро. Ядрышко. Кариотипирование Птицы Африки

Птицы Африки Характерные особенности растений

Характерные особенности растений Типы жизненных циклов

Типы жизненных циклов Основные принципы классификации микроорганизмов. Различия архебактерий, эубактерий, прокариот и эукариот. Морфологические формы

Основные принципы классификации микроорганизмов. Различия архебактерий, эубактерий, прокариот и эукариот. Морфологические формы