Содержание

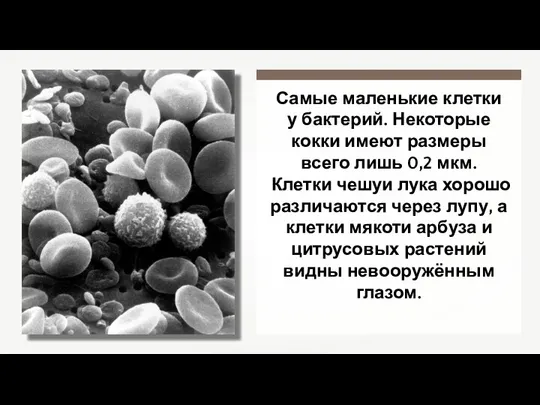

- 2. Самые маленькие клетки у бактерий. Некоторые кокки имеют размеры всего лишь 0,2 мкм. Клетки чешуи лука

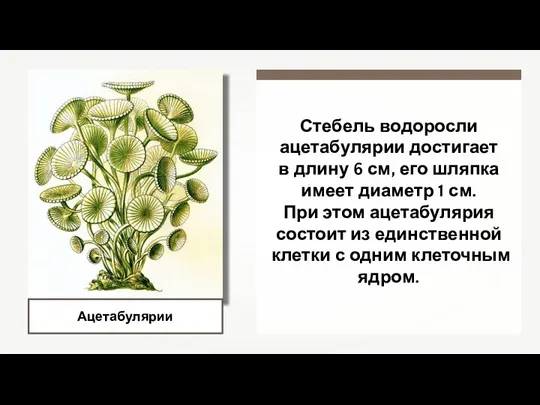

- 3. Ацетабулярии Стебель водоросли ацетабулярии достигает в длину 6 см, его шляпка имеет диаметр 1 см. При

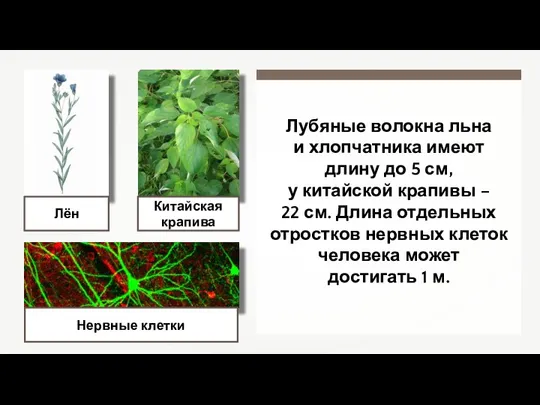

- 4. Лён Лубяные волокна льна и хлопчатника имеют длину до 5 см, у китайской крапивы – 22

- 5. Эпителиальная ткань Клетки эпителиальной ткани плоские, квадратные, кубические.

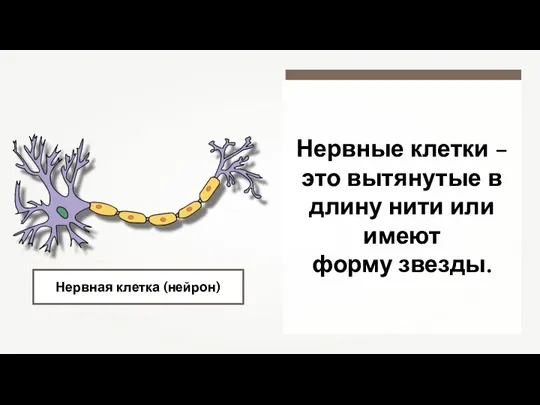

- 6. Нервная клетка (нейрон) Нервные клетки – это вытянутые в длину нити или имеют форму звезды.

- 7. Форма клеток в основном постоянна, но есть клетки и с непостоянной формой, как у амебы или

- 8. Виды клеток Эукариотическая клетка имеет три важных компонента: поверхностный комплекс; ядро и цитоплазму, которые называют протоплазмой.

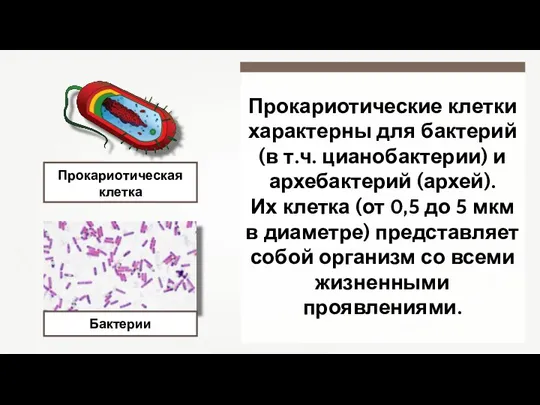

- 9. Кроме эукариотических клеток в природе существуют прокариотические. Главное их различие – в наличии или отсутствии оформленного

- 10. Прокариотические клетки характерны для бактерий (в т.ч. цианобактерии) и архебактерий (архей). Их клетка (от 0,5 до

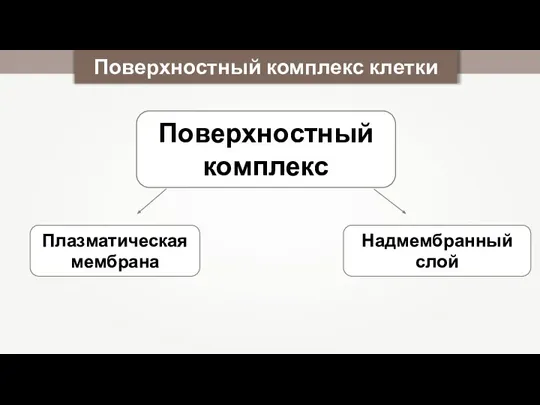

- 11. Поверхностный комплекс клетки Поверхностный комплекс

- 12. Плазматическая мембрана Наружная Внутренняя Плазмалемма (у растений) отграничивает клетку от внешней среды Отграничивает части клетки –

- 13. Функции плазматической мембраны Определяет и поддерживает форму клетки, отграничивает её внутреннее содержимое. Защищает клетку от механических

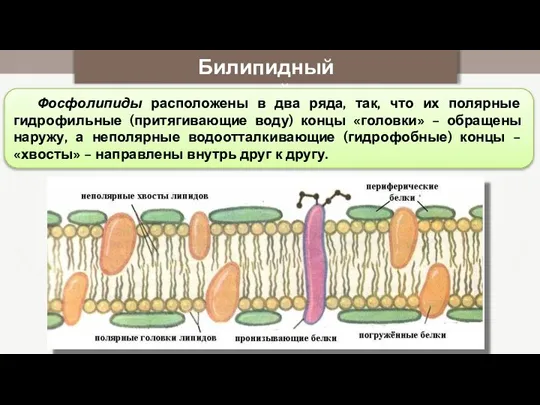

- 15. Билипидный слой Фосфолипиды расположены в два ряда, так, что их полярные гидрофильные (притягивающие воду) концы «головки»

- 16. Подвижность фосфолипидного слоя Фосфолипидный слой – это подвижная текучая структура, весь объём клетки он ограничивает силами

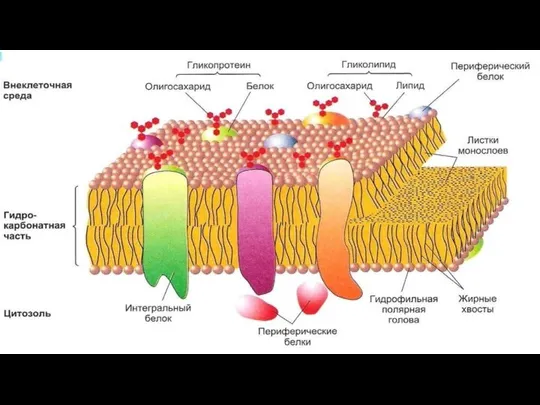

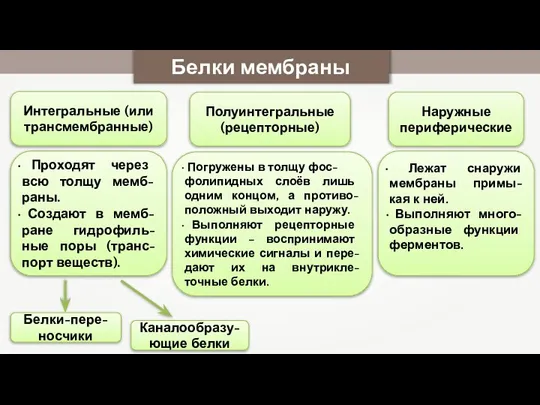

- 17. Белки мембраны Интегральные (или трансмембранные) Полуинтегральные (рецепторные) Наружные периферические Проходят через всю толщу мемб-раны. Создают в

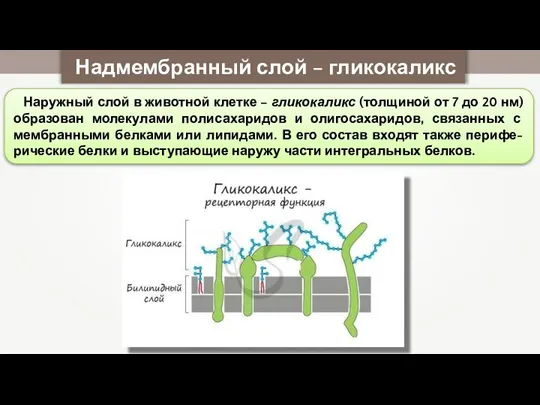

- 18. Надмембранный слой – гликокаликс Наружный слой в животной клетке – гликокаликс (толщиной от 7 до 20

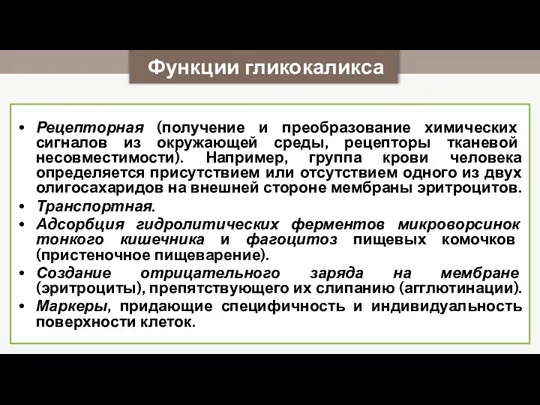

- 19. Функции гликокаликса Рецепторная (получение и преобразование химических сигналов из окружающей среды, рецепторы тканевой несовместимости). Например, группа

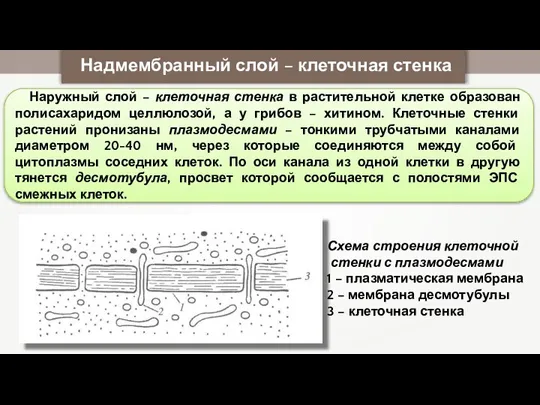

- 20. Надмембранный слой – клеточная стенка Наружный слой – клеточная стенка в растительной клетке образован полисахаридом целлюлозой,

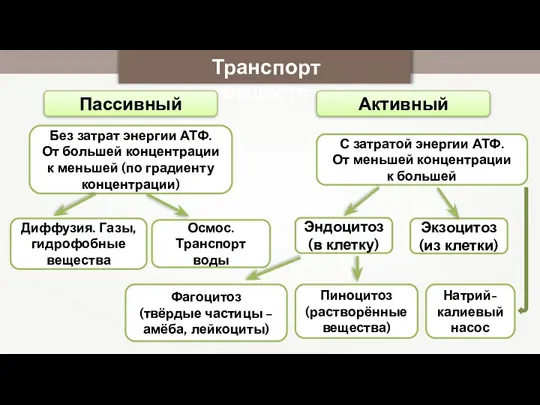

- 21. Транспорт веществ Пассивный Активный Без затрат энергии АТФ. От большей концентрации к меньшей (по градиенту концентрации)

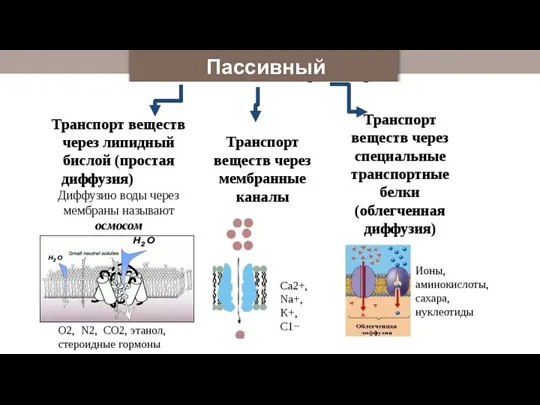

- 22. Пассивный транспорт

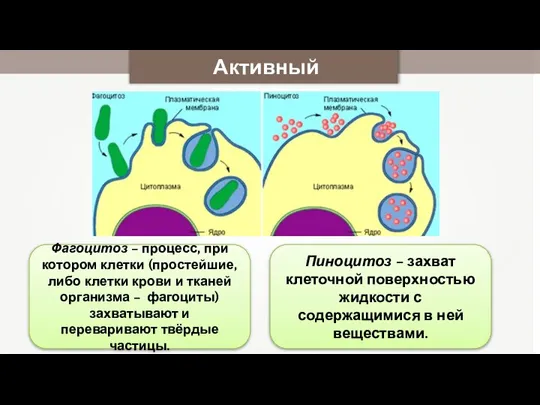

- 23. Активный транспорт Фагоцитоз – процесс, при котором клетки (простейшие, либо клетки крови и тканей организма –

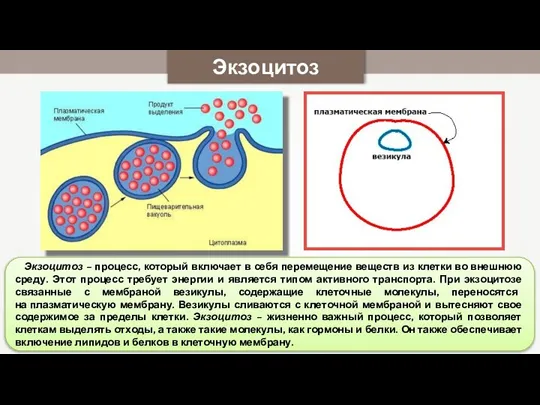

- 24. Экзоцитоз Экзоцитоз – процесс, который включает в себя перемещение веществ из клетки во внешнюю среду. Этот

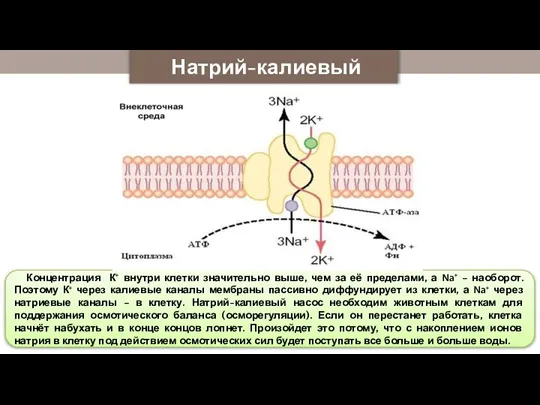

- 25. Натрий-калиевый насос Концентрация К+ внутри клетки значительно выше, чем за её пределами, а Na+ – наоборот.

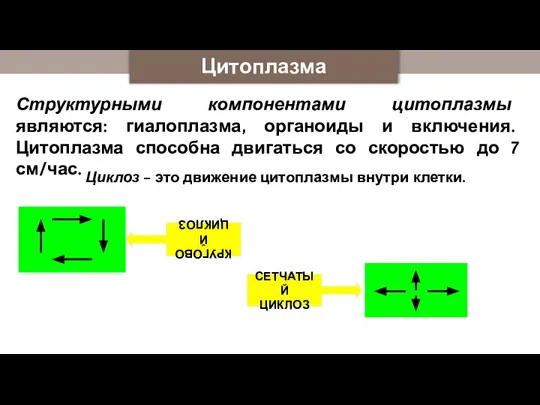

- 26. Цитоплазма Структурными компонентами цитоплазмы являются: гиалоплазма, органоиды и включения. Цитоплазма способна двигаться со скоростью до 7

- 27. Гиалоплазма Гиалоплазма, или матрикс – основное вещество цитоплазмы. Это бесцветная коллоидная среда, состоящая из воды (60-90%),

- 28. Функции гиалоплазмы 1. Обеспечивает изменение вязкости цитоплазмы, которая возникает под действием внешних и внутренних факторов. 2.

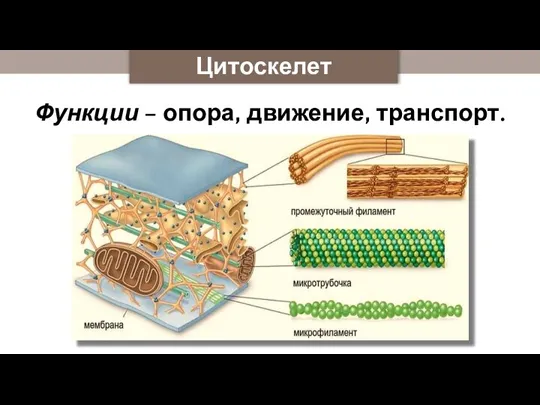

- 29. Цитоскелет Функции – опора, движение, транспорт.

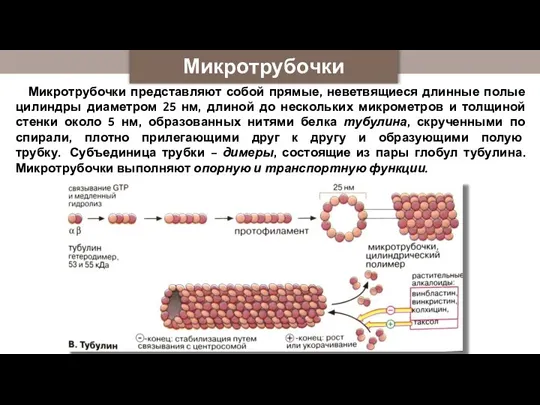

- 30. Микротрубочки Микротрубочки представляют собой прямые, неветвящиеся длинные полые цилиндры диаметром 25 нм, длиной до нескольких микрометров

- 31. Микрофиламенты Микрофиламенты – белковые волокна, значительно более тонкие, чем микротрубочки (диаметр 4-6 нм). Микрофиламенты состоят из

- 32. Промежуточные филаменты Промежуточные филаменты – это жёсткие и прочные белковые волокна толщиной 8-19 нм, пронизывающие цитоплазму.

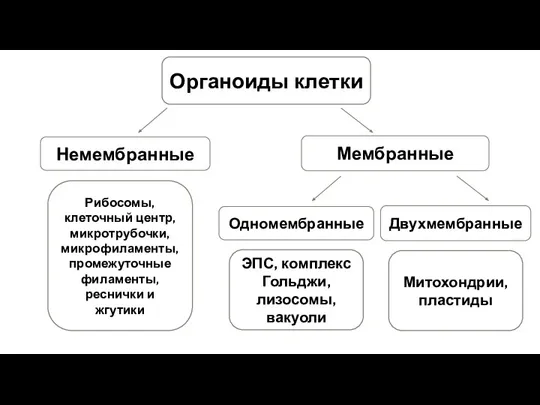

- 33. Цитоплазма Органоиды клетки Рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, микрофиламенты, промежуточные филаменты, реснички и жгутики ЭПС, комплекс Гольджи,

- 34. Клеточный центр

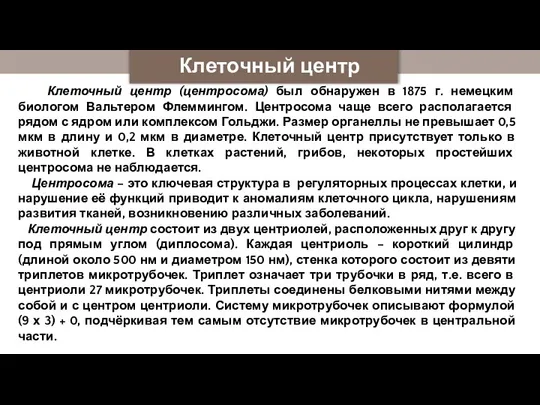

- 35. Клеточный центр Клеточный центр (центросома) был обнаружен в 1875 г. немецким биологом Вальтером Флеммингом. Центросома чаще

- 37. Скачать презентацию

Генная и клеточная инженерия

Генная и клеточная инженерия 13. Покрытосеменные растения

13. Покрытосеменные растения Современные тенденции современной физиологии и их использование в организации

Современные тенденции современной физиологии и их использование в организации Биохимическое исследование и доказательство наличия полезных химических веществ в ламинарии

Биохимическое исследование и доказательство наличия полезных химических веществ в ламинарии Мир насекомых Презентацию подготовил: педагог дополнительного образования Гатчинского Дома детского творчества Букаркина Ол

Мир насекомых Презентацию подготовил: педагог дополнительного образования Гатчинского Дома детского творчества Букаркина Ол Экосистема Мергелевая гряда

Экосистема Мергелевая гряда Репродукция. (Тема 6)

Репродукция. (Тема 6) Организімді вирустардаң қорғау үшін иммунитеттің барлық жүйесі қатысады, бірақ вирусқа қарсы иммунитеттің айтарлықтай

Организімді вирустардаң қорғау үшін иммунитеттің барлық жүйесі қатысады, бірақ вирусқа қарсы иммунитеттің айтарлықтай Методы микроскопии

Методы микроскопии День птиц

День птиц Видовой состав растений

Видовой состав растений Презентация на тему Семейство кошачьих

Презентация на тему Семейство кошачьих  Физиология и биохимия микроорганизмов

Физиология и биохимия микроорганизмов Мир насекомых. Фоторабота Чумаколенко Тимура

Мир насекомых. Фоторабота Чумаколенко Тимура Вокальный репертуар восточных соловьев парков юга Москвы

Вокальный репертуар восточных соловьев парков юга Москвы Презентация на тему Признаки бактерий

Презентация на тему Признаки бактерий  Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Практическая работа №2

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Практическая работа №2 Джордж Беркли

Джордж Беркли Строение цветка. 7 класс

Строение цветка. 7 класс И.С Соколов-Микитов. Биография. Творчество. Фотоархив

И.С Соколов-Микитов. Биография. Творчество. Фотоархив Кровеносная система человека

Кровеносная система человека Осенние листья. Процессы, влияющие на окраску осенних листьев

Осенние листья. Процессы, влияющие на окраску осенних листьев Фотосинтез - питание растений. 6 класс

Фотосинтез - питание растений. 6 класс Тест по теме: Строение клетки

Тест по теме: Строение клетки Древотравы. Жизненная форма растений

Древотравы. Жизненная форма растений Факториальная экология животных

Факториальная экология животных Дикие животные России

Дикие животные России Самовоспроизведение как процесс взаимодействия химических веществ в клетке

Самовоспроизведение как процесс взаимодействия химических веществ в клетке