Слайд 2Вопросы лекции

1. Закон минимума Либиха.

2. Закон толерантности Шелфорда.

3. Закон лимитирующих

факторов Одума.

4. Закон 1 % и 10 % энергии Линдемана.

5. Закон об экологической сукцессии.

6. Закон о конкурентном исключении Г.Ф. Гаузе

7. Типы природных и антропогенных экосистем.

Слайд 31. Закон минимума Либиха

Немецкий учёный Юстус Либих (1803-1873) сформулировал теорию минерального

питания растений.

Он звучит так: «Веществом, присутствующим в минимуме, управляется урожай, определяется его величина и стабильность во времени».

Развитие растений зависит не от тех химических элементов, которых достаточно присутствует в почве, а от тех, которых не хватает.

Слайд 41. Закон минимума Либиха

Выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его

экологических потребностей.

А дальнейшее снижение данных экологических факторов ведет к гибели организма или деструкции экосистемы.

В то же время организм в определенной мере способен заменить одно дефицитное вещество другим, близким функционально или физически.

Слайд 51. Закон минимума Либиха

Этот закон справедлив как для растительного мира, так и

для животного.

Знание этого закона и его грамотное применение играют большую роль в экологическом прогнозировании и экспертизе экологических и аграрных проектов.

Что в свою очередь очень важно для правильной эксплуатации природных ресурсов.

Слайд 62. Закон толерантности Шелфорда.

Закон Либиха получил развитие в работах американского учёного

Виктора Эрнста Шелфорда (1877 – 1968).

Он выяснил, что не только отсутствие, но и избыток вещества или фактора может привести к нежелательным последствиям.

Так даже вода в избытке в засушливых районах может принести больше вреда, чем пользы – может произойти закисление почвы, корни растений могут «задохнуться».

Слайд 72. Закон толерантности Шелфорда.

Лимитирующим может быть как минимум, так и максимум экологического

фактора.

Чем больше амплитуда колебаний фактора выносливости организма, тем более организм жизнеспособен.

«Закон толерантности» - любой живой организм имеет определённые верхний и нижний пределы устойчивости к любому экологическому фактору.

Слайд 82. Закон толерантности Шелфорда.

Организм может иметь широкие или узкие границы устойчивости.

При

выходе за эти пределы у организма возникают стойкие функциональные отклонения

В то же время организм может иметь широкие границы в одном факторе и узкие в другом.

Слайд 92. Закон толерантности Шелфорда.

Для того, что бы успешно охранять окружающую среду надо

обеспечивать состав и режимы экологических факторов в пределах лимитирующих факторов.

Слайд 103. Закон лимитирующих факторов Одума.

1. Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности

в отношении одного экологического фактора и низкий в отношении другого;

2. Организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов наиболее распространены;

3. Если условия по какому-либо экологическому фактору неоптимальны, то диапазон толерантности может сузиться и в отношении других факторов;

4 Многие факторы среды могут стать лимитирующими в критические периоды жизни организмов.

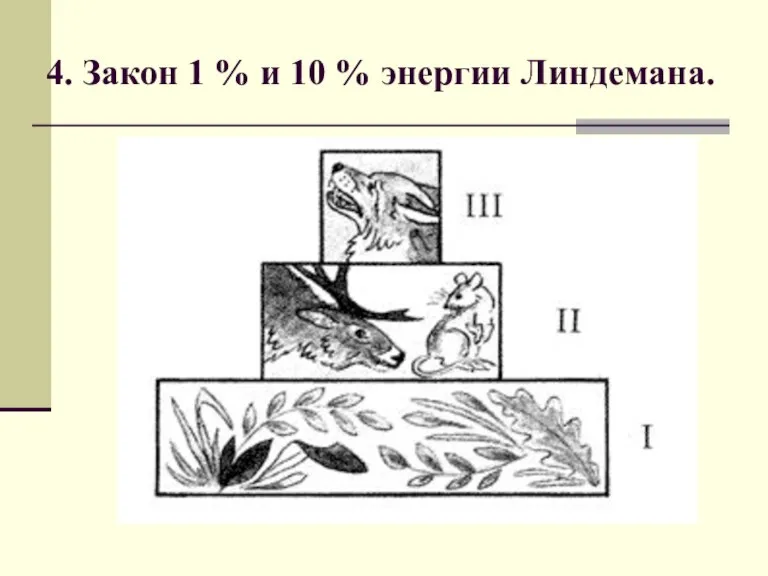

Слайд 114. Закон 1 % и 10 % энергии Линдемана.

Закон одного процента

- в экологии - закон, в соответствии с которым изменение энергетики природной системы в пределах до 1%, как правило, не выводит природную систему из равновесного состояния.

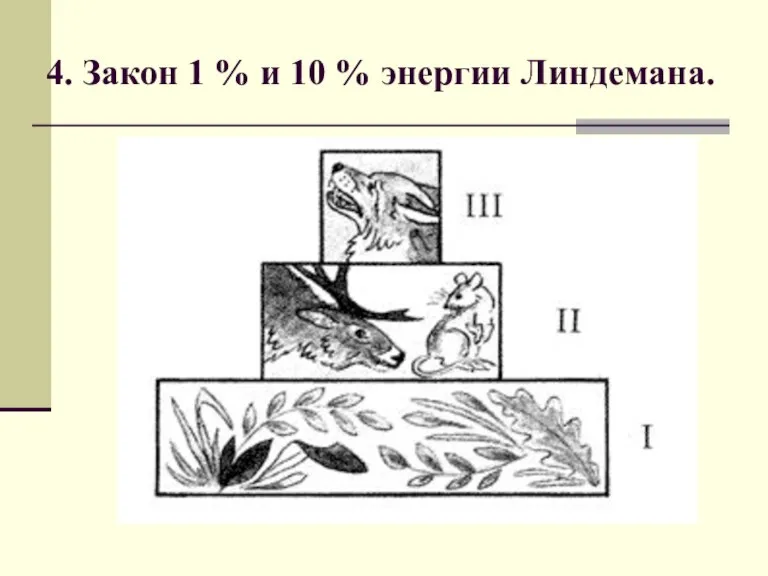

Закон пирамиды энергий Р.Линдемана - в экологии - закон, согласно которому при переходе с одного трофического уровня экологической пирамиды на другой потребляется в среднем 10% энергии биомассы или вещества в энергетическом выражении.

Слайд 124. Закон 1 % и 10 % энергии Линдемана.

Трофический уровень – совокупность

организмов, получающих преобразованную в пищу энергию Солнца и химических реакций (от автотрофов) через одинаковое число посредников.

Сюда включаются и паразиты хищников, и переработка остатков жизнедеятельности первичных и вторичных хищников.

Слайд 134. Закон 1 % и 10 % энергии Линдемана.

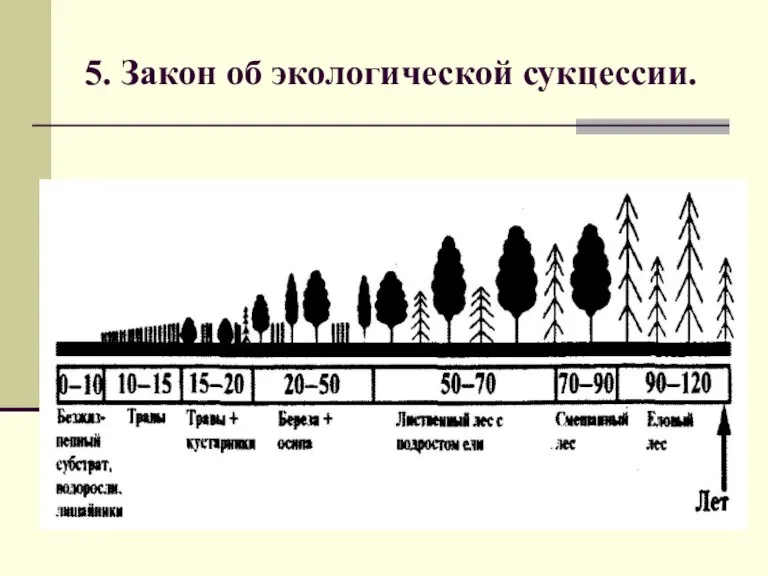

Слайд 145. Закон об экологической сукцессии.

Сукцессия – последовательная смена биоценозов, преемственно возникающих

на одной и той же территории под влиянием природных и антропогенных факторов.

Бывают сукцессии:

антропогенные,

зоогенные,

катастрофические,

циклические.

Слайд 155. Закон об экологической сукцессии.

Климакс (в экологии) – заключительная, относительно устойчивая фаза

развития биологической системы, находящаяся в наиболее полном единстве с биотипом, характеристикой и климатом данной местности.

Климаксные экосистемы обычно чувствительны к различным вмешательствам в их жизнь.

Слайд 165. Закон об экологической сукцессии.

Принцип сукцессионного замещения - в экологии - положение,

согласно которому сообщества организмов формируют ряд закономерно сменяющих друг друга экосистем, ведущий к наиболее устойчивой в данных условиях климаксовой природной системе.

Виды-эдификаторы - виды, которые в наибольшей мере создают среду обитания.

Например, для степных экосистем эдификаторами являются плотнокустовые злаки (ковыль и типчак).

Сосна – ель.

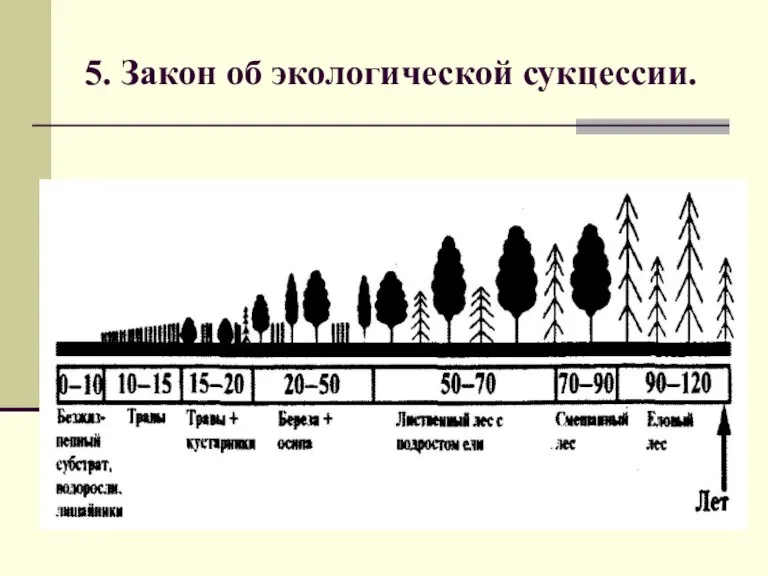

Слайд 175. Закон об экологической сукцессии.

Слайд 186. Закон о конкурентном исключении Г.Ф. Гаузе.

Принцип исключения Гаузе - в

экологии - закон, согласно которому два вида не могут существовать в одной и той же местности, если они занимают одну и ту же экологическую нишу.

В связи с этим принципом при ограниченности возможностей пространственно-временного разобщения один из видов вырабатывает новую экологическую нишу или исчезает

Слайд 196. Закон о конкурентном исключении Г.Ф. Гаузе.

Под экологической нишей понимают обычно место

организма в природе и весь образ его жизнедеятельности, или, как говорят, жизненный статус, включающий отношение к факторам среды, видам пищи, времени и способам питания, местам размножения, укрытий и т. п.

Закон необратимости эволюции (Закон Л. Долло) – организм, популяция или вид не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществлённому в ярду его предков. Организмы и их состояние, эволюционно неповторимы.

Слайд 207. Типы природных и антропогенных экосистем

Экосистемы подразделяются на сухопутные, водные и

антропогенные экосистемы.

Крупные наземные экосистемы называют биомами.

Они включают в себя несколько более мелких экосистем.

Основным лимитирующим фактором для сухопутных экосистем является количество осадков.

Существует несколько классификаций экосистем.

Слайд 217. Типы природных и антропогенных экосистем

Вечнозеленый тропический дождевой лес

Полувечнозелеиый тропический лес: выраженный

влажный и сухой сезоны

Пустыня: травянистая и кустарниковая

Чапараль — районы с дождливой зимой и засушливым летом

Тропические грасленц и саванна

Степь умеренной зоны

Листопадный лес умеренной зоны

Бореальные хвойные леса

Тундра: арктическая и альпийская

Слайд 227. Типы природных и антропогенных экосистем

Типы морских экосистем

Открытый океан (пелагическая)

Воды континентального шельфа

(прибрежные воды)

Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным рыболовством)

Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, соленые марши и т.

Не станет ли Земля пустыней?

Не станет ли Земля пустыней? Экопрактики в долинах рек

Экопрактики в долинах рек Populýasiýa we ekologik ulgamlar

Populýasiýa we ekologik ulgamlar Отчет ПЭК . Основные ошибки при заполнении

Отчет ПЭК . Основные ошибки при заполнении Глобальные экологические проблемы человечества

Глобальные экологические проблемы человечества 15 апреля – День экологических знаний

15 апреля – День экологических знаний Особо охраняемые природные территории России. Шаблон

Особо охраняемые природные территории России. Шаблон Разработка природоохранной документации, как инструмент регулирования взаимоотношений в системе: техносфера – окружающая среда

Разработка природоохранной документации, как инструмент регулирования взаимоотношений в системе: техносфера – окружающая среда Полипропилен

Полипропилен ЭКО-серпантин

ЭКО-серпантин 3-д класс Эколята

3-д класс Эколята Азбука экологии

Азбука экологии Качество питьевой воды и улучшение её состава

Качество питьевой воды и улучшение её состава Неблагоприятная экологическая ситуация: Братск и Красноярск

Неблагоприятная экологическая ситуация: Братск и Красноярск Общие понятия методов контроля состояния окружающей среды

Общие понятия методов контроля состояния окружающей среды Социально-исследовательский проект по проблеме загрязнения и нерационального использования водных ресурсов

Социально-исследовательский проект по проблеме загрязнения и нерационального использования водных ресурсов ЮНЕСКО. Список особо охраняемых природных территорий

ЮНЕСКО. Список особо охраняемых природных территорий Проблемы современной экологии

Проблемы современной экологии Человек и экология

Человек и экология Экология чистоты с Aquamagic

Экология чистоты с Aquamagic Конференция Рациональное природопользование - 2021. Экологическая документация предприятий Республики Крым

Конференция Рациональное природопользование - 2021. Экологическая документация предприятий Республики Крым Рекультивация нарушенных земель

Рекультивация нарушенных земель Всероссийская акция День Земли

Всероссийская акция День Земли Интересная наука – экология

Интересная наука – экология Кузнецова Марина - эколидер акции ЗОЖ – путь к успеху

Кузнецова Марина - эколидер акции ЗОЖ – путь к успеху Керепеть. Экологический патруль

Керепеть. Экологический патруль Экологические проблемы Брянской области

Экологические проблемы Брянской области Оценка преобразования территории в результате природопользования

Оценка преобразования территории в результате природопользования