Слайд 21. Саморегуляция

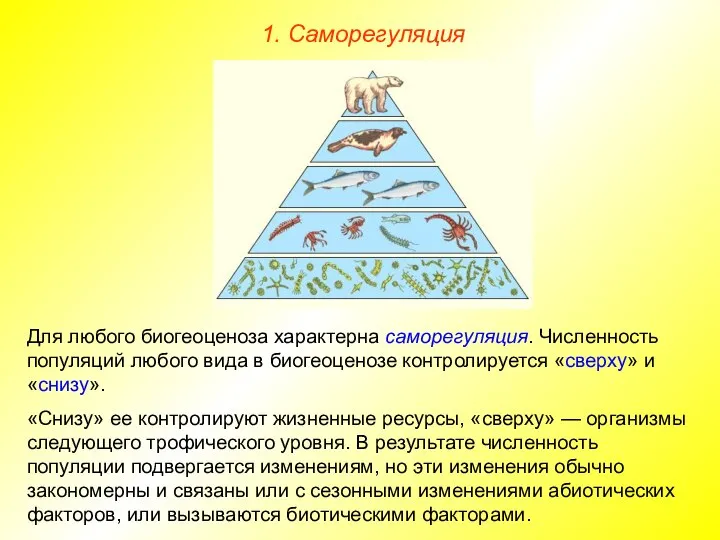

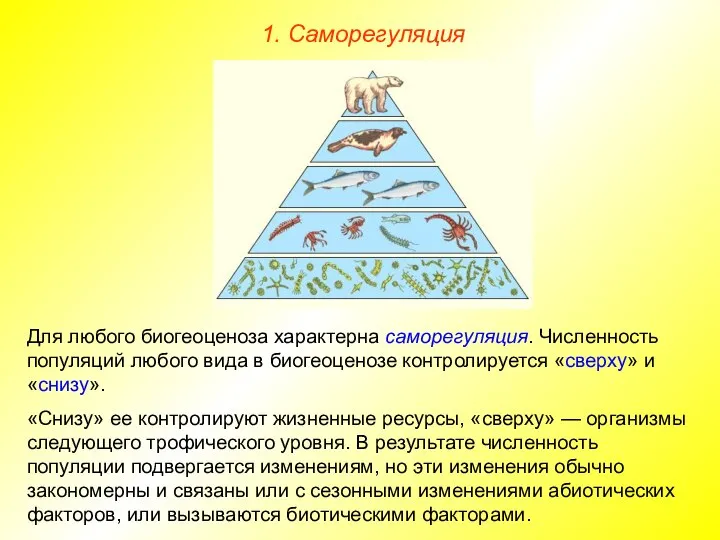

Для любого биогеоценоза характерна саморегуляция. Численность популяций любого вида в биогеоценозе

контролируется «сверху» и «снизу».

«Снизу» ее контролируют жизненные ресурсы, «сверху» — организмы следующего трофического уровня. В результате численность популяции подвергается изменениям, но эти изменения обычно закономерны и связаны или с сезонными изменениями абиотических факторов, или вызываются биотическими факторами.

Слайд 31. Саморегуляция

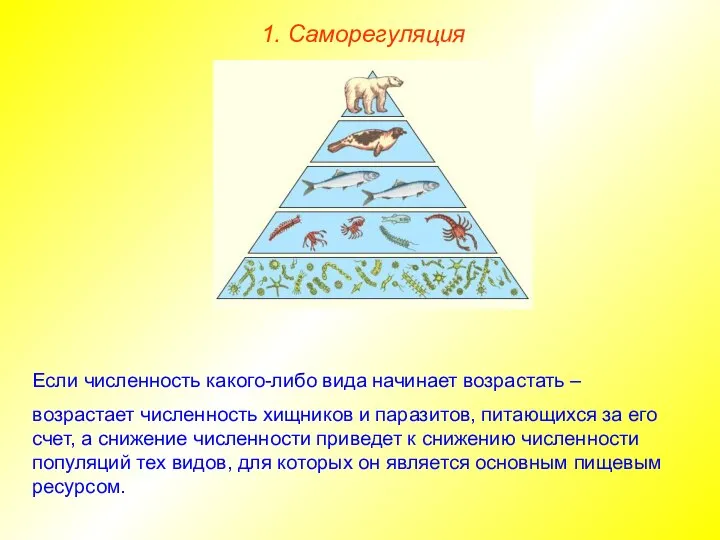

Если численность какого-либо вида начинает возрастать –

возрастает численность хищников и

паразитов, питающихся за его счет, а снижение численности приведет к снижению численности популяций тех видов, для которых он является основным пищевым ресурсом.

Слайд 41. Саморегуляция

Таким образом, численность популяций каждого вида за счет саморегуляции поддерживается на

оптимальном для данных условий уровне.

Причем, чем больше видов входит в состав биогеоценоза, тем сложнее сети питания, тем он устойчивее. Выпадение одного звена в такой экосистеме обычно не приводит к её гибели.

Слайд 51. Саморегуляция

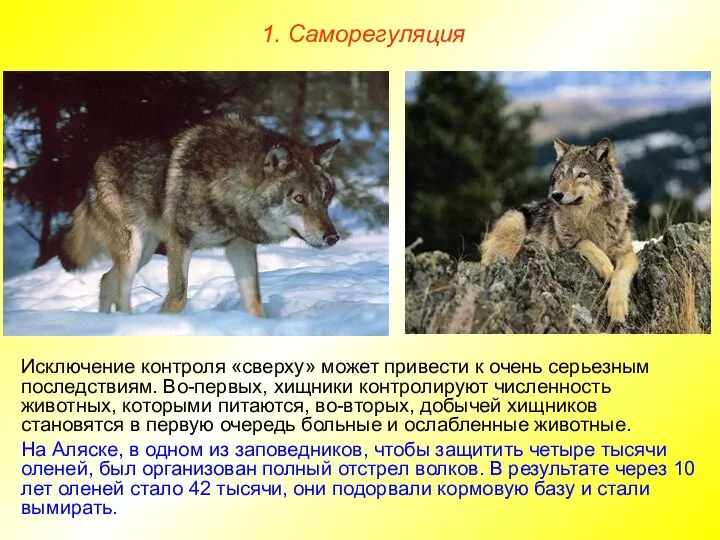

Исключение контроля «сверху» может привести к очень серьезным последствиям. Во-первых, хищники

контролируют численность животных, которыми питаются, во-вторых, добычей хищников становятся в первую очередь больные и ослабленные животные.

На Аляске, в одном из заповедников, чтобы защитить четыре тысячи оленей, был организован полный отстрел волков. В результате через 10 лет оленей стало 42 тысячи, они подорвали кормовую базу и стали вымирать.

Слайд 61. Саморегуляция

С другой стороны, введение в экосистему нового вида может привести к

серьезным ее изменениям, особенно если у иммигранта не будет естественных врагов.

Например, кролики, которые были завезены в Австралию, так размножились, что лишили корма овец и принесли фермерским хозяйствам огромные убытки.

Слайд 71. Саморегуляция

Справиться с ними смогли лишь с помощью вируса миксоматоза, который погубил

около 98% кроликов.

Слайд 81. Саморегуляция

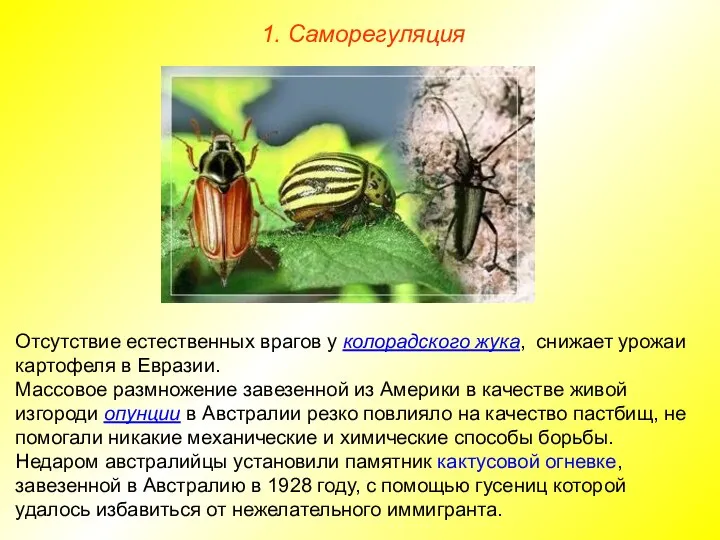

Отсутствие естественных врагов у колорадского жука, снижает урожаи картофеля в Евразии.

Массовое

размножение завезенной из Америки в качестве живой изгороди опунции в Австралии резко повлияло на качество пастбищ, не помогали никакие механические и химические способы борьбы. Недаром австралийцы установили памятник кактусовой огневке, завезенной в Австралию в 1928 году, с помощью гусениц которой удалось избавиться от нежелательного иммигранта.

Слайд 91. Саморегуляция

Англичане завезли в Австралию коров, и вроде бы все было хорошо,

но коровий навоз не понравился жукам-навозникам, которые перерабатывали фекалии кенгуру. Отсутствие консументов — сапротрофов привело к уменьшению полезной площади, с проблемой справились с помощью жука-навозника, завезенного из Африки.

Зверобой, завезенный из Европы, превратился в страшный бич Северной Америки — скот его не ел, зверобой начал вытеснять кормовые травы и справиться с ним смогли только с помощью завезенных из Европы насекомых—фитофагов.

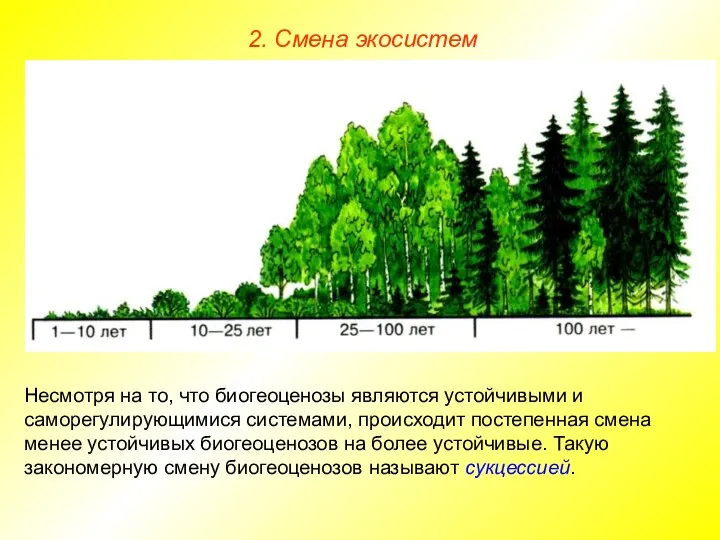

Слайд 102. Смена экосистем

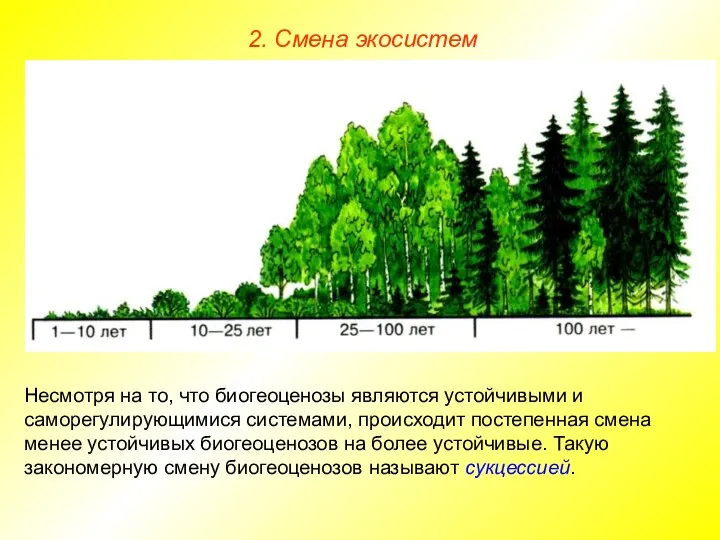

Несмотря на то, что биогеоценозы являются устойчивыми и саморегулирующимися системами,

происходит постепенная смена менее устойчивых биогеоценозов на более устойчивые. Такую закономерную смену биогеоценозов называют сукцессией.

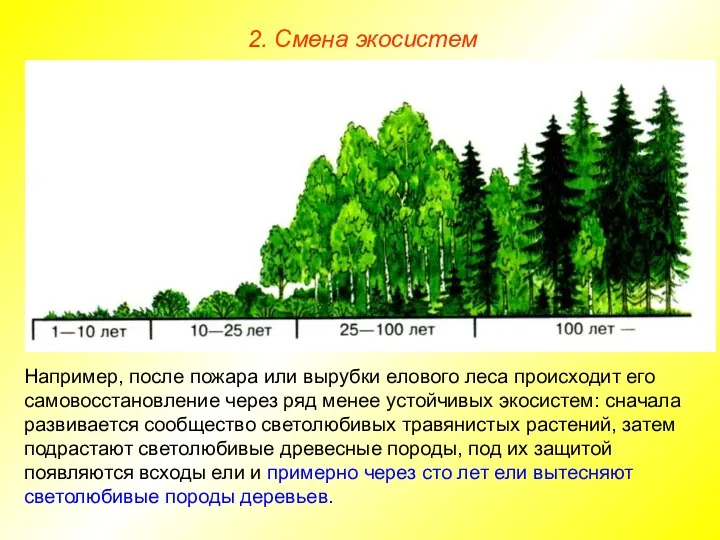

Слайд 112. Смена экосистем

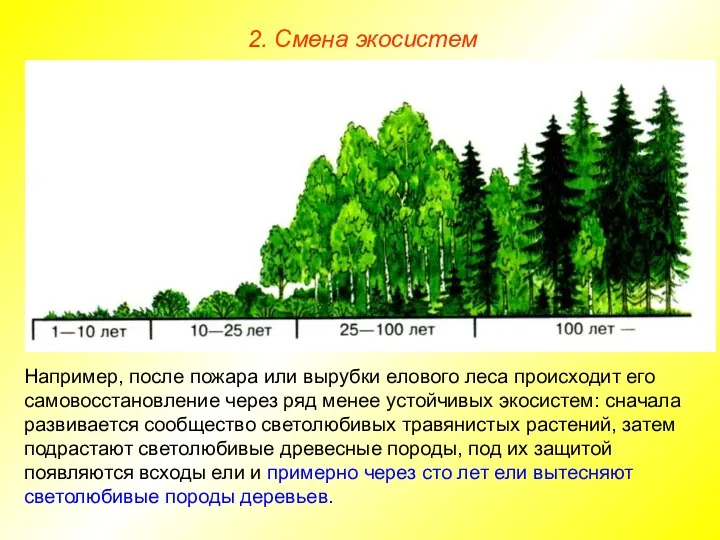

Например, после пожара или вырубки елового леса происходит его самовосстановление

через ряд менее устойчивых экосистем: сначала развивается сообщество светолюбивых травянистых растений, затем подрастают светолюбивые древесные породы, под их защитой появляются всходы ели и примерно через сто лет ели вытесняют светолюбивые породы деревьев.

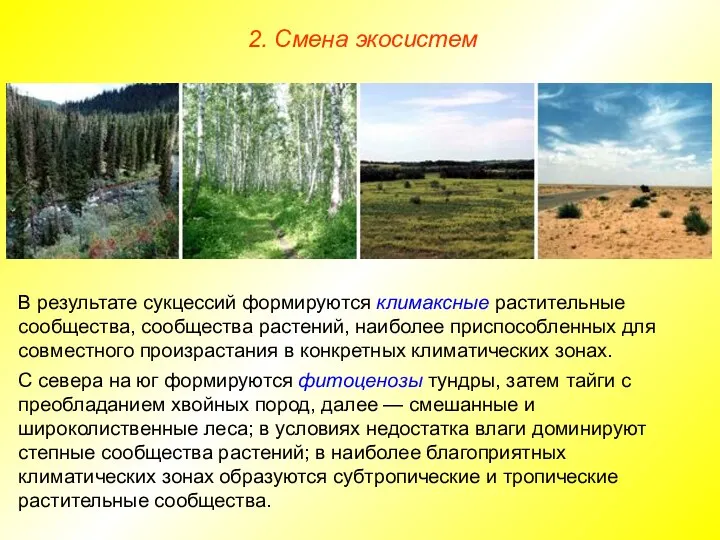

Слайд 142. Смена экосистем

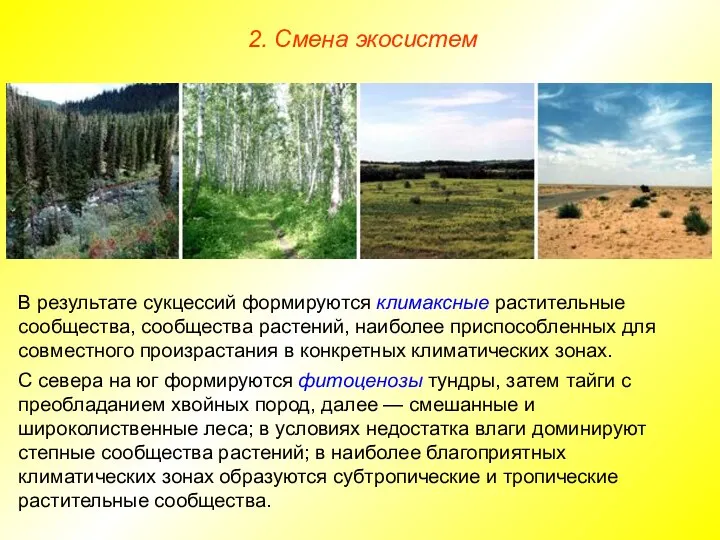

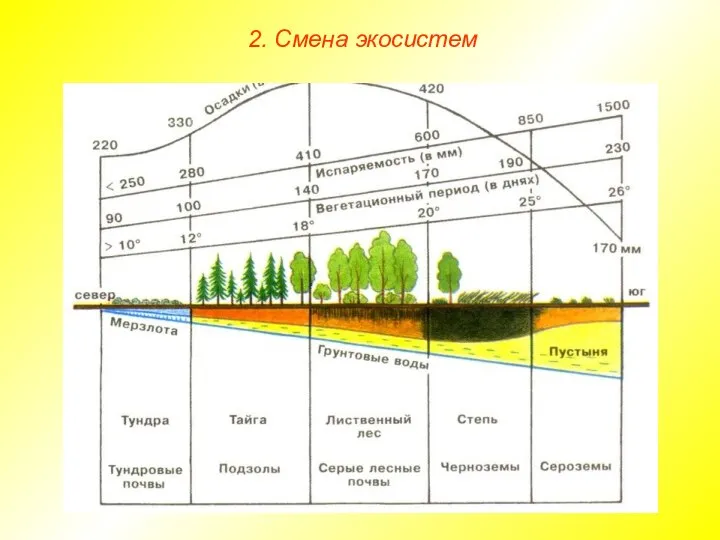

В результате сукцессий формируются климаксные растительные сообщества, сообщества растений, наиболее

приспособленных для совместного произрастания в конкретных климатических зонах.

С севера на юг формируются фитоценозы тундры, затем тайги с преобладанием хвойных пород, далее — смешанные и широколиственные леса; в условиях недостатка влаги доминируют степные сообщества растений; в наиболее благоприятных климатических зонах образуются субтропические и тропические растительные сообщества.

Слайд 172. Смена экосистем

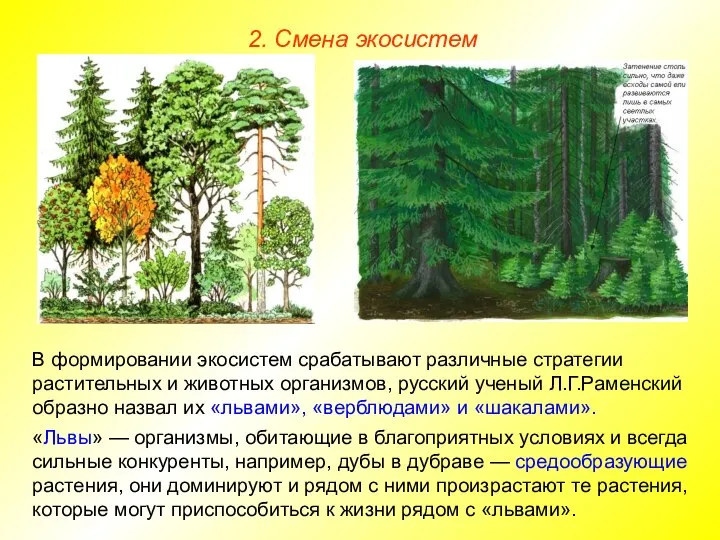

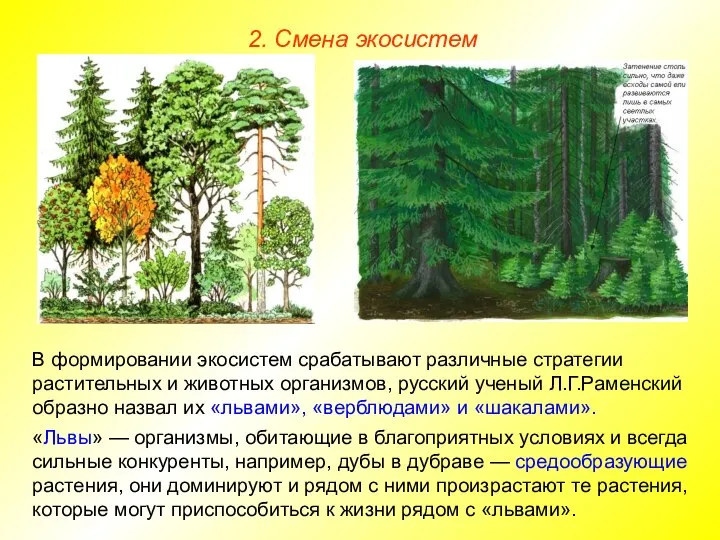

В формировании экосистем срабатывают различные стратегии растительных и животных организмов,

русский ученый Л.Г.Раменский образно назвал их «львами», «верблюдами» и «шакалами».

«Львы» — организмы, обитающие в благоприятных условиях и всегда сильные конкуренты, например, дубы в дубраве — средообразующие растения, они доминируют и рядом с ними произрастают те растения, которые могут приспособиться к жизни рядом с «львами».

Слайд 182. Смена экосистем

«Шакалы» предпочитают обилие ресурсов, но имеют слабую конкурентную способность и

доминируют в отсутствии «львов». К «шакалам», например, относятся сорные растения и культурные растения полей.

«Верблюды» нетребовательны, приспособлены к жизни в экстремальных условиях, именно «верблюжья» стратегия помогает выжить в суровых условиях.

Экологические законы

Экологические законы Цели и задачи экологии

Цели и задачи экологии Промышленные экосистемы

Промышленные экосистемы Эколяшки неваляшки

Эколяшки неваляшки Родники, вы мои, родники

Родники, вы мои, родники Команда Наяды. Кейс-мышление

Команда Наяды. Кейс-мышление Влияние окружающей среды на здоровье человека

Влияние окружающей среды на здоровье человека Гидродинамическая авария на Саяно-Шушенской ГЭС

Гидродинамическая авария на Саяно-Шушенской ГЭС Plogging marathone

Plogging marathone Оценка загрязнения города Могилёв

Оценка загрязнения города Могилёв Экология города Волжска!!!

Экология города Волжска!!! Моделирование процессов загрязнения атмосферы выбросами промышленных предприятий. Установочная лекция

Моделирование процессов загрязнения атмосферы выбросами промышленных предприятий. Установочная лекция Деятельность на благо природы

Деятельность на благо природы Основы промышленной экологии

Основы промышленной экологии Отряд Солнечный город

Отряд Солнечный город Коллаж экологических факторов

Коллаж экологических факторов Опасность, которую таит в себе обыкновенная батарейка

Опасность, которую таит в себе обыкновенная батарейка Вторичная переработка бытовых отходов

Вторичная переработка бытовых отходов Тест по экологическому и международному праву

Тест по экологическому и международному праву Загрязнение Мирового океана Аникеенко Артемий 11 А

Загрязнение Мирового океана Аникеенко Артемий 11 А Космический мусор и пути утилизация

Космический мусор и пути утилизация Экологически чистые похороны. Технологии будущего

Экологически чистые похороны. Технологии будущего Снег кружится, летает, летает

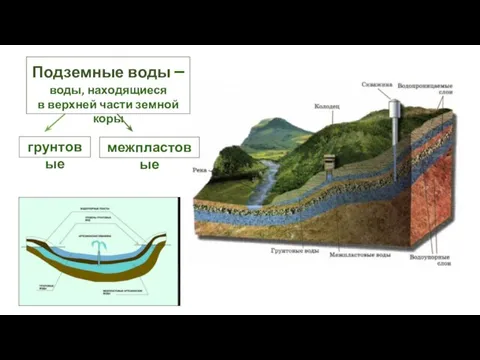

Снег кружится, летает, летает Подземные врлы

Подземные врлы Эко-лайфхаки и способы разумного потребления

Эко-лайфхаки и способы разумного потребления Человек – часть природы

Человек – часть природы Человек и природа. Воздействие человека на окружающую среду

Человек и природа. Воздействие человека на окружающую среду Экология. Среда как экологическое понятие. Экологические факторы

Экология. Среда как экологическое понятие. Экологические факторы