Содержание

- 2. Ингуши — автохтонный народ Кавказа, чья древнейшая история уходит корнями во второе тысячелетие до нашей эры.

- 3. Ингуши — автохтонное население Северного Кавказа. Большая часть представителей народности продолжает занимать места исторического расселения: Ингушетию,

- 4. Самоназвание народа возникло от названия ингушского поселения Ангушт, располагающегося в Северной Осетии на территории Пригородного района.

- 5. Этноним «галгаи» возник от традиционного типа жилищ и оборонительных сооружений ингушей — каменных башен. Они составляли

- 7. С каменными постройками связывали не только жизнь, но и смерть человека. Другая пословица гласит: «Живому человеку

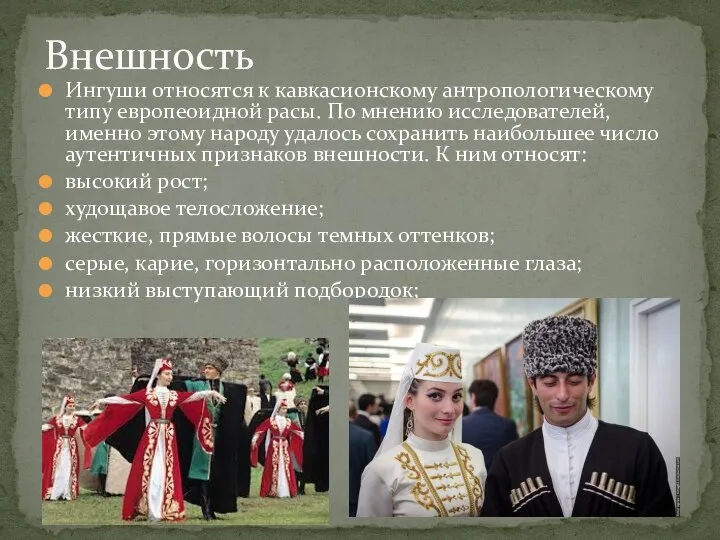

- 8. Ингуши относятся к кавкасионскому антропологическому типу европеоидной расы. По мнению исследователей, именно этому народу удалось сохранить

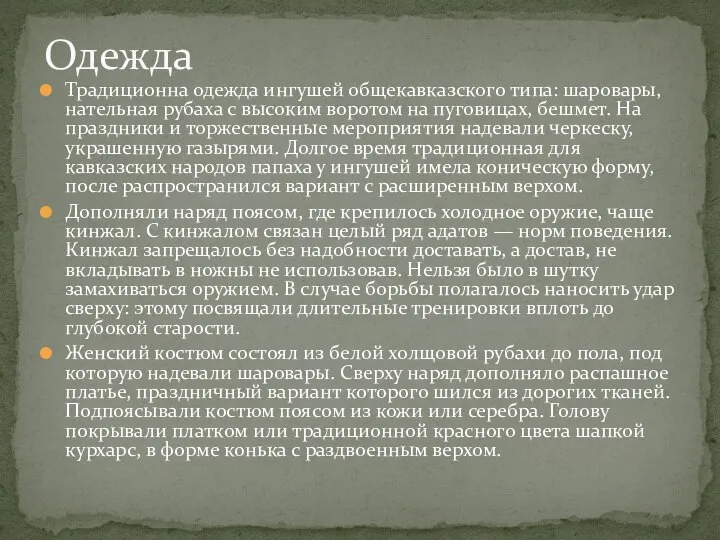

- 9. Традиционна одежда ингушей общекавказского типа: шаровары, нательная рубаха с высоким воротом на пуговицах, бешмет. На праздники

- 12. Скачать презентацию

Слайд 2Ингуши — автохтонный народ Кавказа, чья древнейшая история уходит корнями во второе

Ингуши — автохтонный народ Кавказа, чья древнейшая история уходит корнями во второе

тысячелетие до нашей эры. Жизнь народности столетиями регулируют нормы единого для всех морально-этического кодекса. Свод неписаных правил позволил до сегодняшних дней сохранить непререкаемый авторитет старейшин, уважение к предкам, ценность семьи и чести.

Слайд 3Ингуши — автохтонное население Северного Кавказа. Большая часть представителей народности продолжает занимать

Ингуши — автохтонное население Северного Кавказа. Большая часть представителей народности продолжает занимать

места исторического расселения: Ингушетию, часть Северной Осетии. В результате захвата территорий российскими властями во второй половине XIX столетия, репрессий в конце Великой Отечественной войны, значительная часть ингушей выселена в Османскую империю, Среднюю Азию, Казахстан. Передел исторических ингушских территорий в сороковых годах прошлого столетия между Грузией и Грозненской областью поныне является причиной конфликтов чеченских, ингушских, осетинских народов. Общая численность ингушей в мире, по данным на 2012 г., составляет порядка 700 000 человек. Разделение народа по государствам:

Россия — 444 833 чел.

Турция — 85 000 чел.

Сирия — 35 000 чел.

Иордания — 25 000 чел.

Ливан — 20 000 чел.

Казахстан — 15 000 чел.

В России наибольшее число ингушей проживает в Республике Ингушетия — 385 537 человек. Значительная часть — 28 336 человек, продолжает занимать исторические зоны расселения, ныне относящиеся к Пригородному району Северной Осетии. От 1000 до 5000 ингушей живет в Республиках Чечня и Кабардино-Балкария, Москве, Ставропольском крае, Тюменской и Ростовской областях.

Россия — 444 833 чел.

Турция — 85 000 чел.

Сирия — 35 000 чел.

Иордания — 25 000 чел.

Ливан — 20 000 чел.

Казахстан — 15 000 чел.

В России наибольшее число ингушей проживает в Республике Ингушетия — 385 537 человек. Значительная часть — 28 336 человек, продолжает занимать исторические зоны расселения, ныне относящиеся к Пригородному району Северной Осетии. От 1000 до 5000 ингушей живет в Республиках Чечня и Кабардино-Балкария, Москве, Ставропольском крае, Тюменской и Ростовской областях.

Где живут, численность

Слайд 4Самоназвание народа возникло от названия ингушского поселения Ангушт, располагающегося в Северной Осетии

Самоназвание народа возникло от названия ингушского поселения Ангушт, располагающегося в Северной Осетии

на территории Пригородного района. Существует другое самоназвание народа: ГIалгIа́й, или галгаи, в переводе означающее «жители башен».

Название

Слайд 5Этноним «галгаи» возник от традиционного типа жилищ и оборонительных сооружений ингушей —

Этноним «галгаи» возник от традиционного типа жилищ и оборонительных сооружений ингушей —

каменных башен. Они составляли горные поселения, располагавшиеся в глубине ущелий, на склонах. Боевые башни достигали высоты 16 м, жилые возводились на высоту в 2-3 этажа. Существовали полубоевые сооружения высотой до 10 м: первые этажи занимали жилые помещения, вверху располагались бойницы, площадки для обороны в случае нападения врагов.

Башни строили из камней — природного материала, в изобилии имевшегося в горной местности. Стены украшали петроглифами, солярными, спиральными, антропоморфными, животными изображениями. На передней стене главный строитель боевой башни или старейшина рода оставлял отпечаток ладони. Считалось, он дарит защиту от врагов, злых духов. На территории Ингушетии сохранилось более 100 башенных селений, общее число построек XIII–XIX столетий составляет порядка полутора тысяч. Конструкции сооружений, долговечность построек говорят о высоком мастерстве строителей, архитекторов.

Существовала традиция: завершить возведение новой башни требовалось за год, иначе считалось, что род ослабевает, угасает. Высотой конструкции, общим состоянием, числом комнат, оценивались благосостояние, надежность семьи. Существовала пословица: «Поведай мне, что за башня у твоей семьи, я отвечу, достоин ли ты моей дочери!».

Жилище

Слайд 7С каменными постройками связывали не только жизнь, но и смерть человека. Другая

С каменными постройками связывали не только жизнь, но и смерть человека. Другая

пословица гласит: «Живому человеку требуется башня, а мертвому склеп». Каждый род имел фамильный склеп, располагавшийся недалеко от жилища. Ингуши видели в этом философию созерцательности, размышлений о нормах морали живых. Глядя на постройки, где родные находили вечный покой, предполагалось думать о вечном, совершенствовать душу при жизни. Склепы строили в виде просторных помещений, напоминавших жилые башни с покатыми крышами. Сюда после смерти помещали останки погибших. Второй вариант — небольшие сооружения, напоминающие дольмены, снабженные щелями для проникновения света и воздуха. Подобная конструкция неслучайна: со времен аланской культуры существовал обычай, по которому умирающий человек сам или с помощью близких еще до смерти перемещался в склеп.

До прихода ислама в XIX столетии в горных регионах старики почитали за честь успеть самим дойти до места своего вечного приюта. Выйти из склепа считалось величайшим позором, запрещалось заносить внутрь пищу. Случалось, что родственники навещали умирающего в течение нескольких дней после перехода в склеп.

С повсеместным распространением ислама подобный способ погребения ушел в прошлое: умерших начали хоронить по мусульманским обрядам. Тело обмывали, одевали в светлые одежды, заворачивали в ковер и выносили на двор, где желающие устраивали прощание. Процессия выдвигалась на фамильное кладбище, где после молитв тело предавали земле. Женщины на кладбище не допускались: в их задачи входило приготовить обильный поминальный обед. Как и на свадьбы, на проводы в последний путь, занимавшие до трех дней, собирались все члены огромных ингушских фамилий, друзья, соседи.

Традиции

Слайд 8Ингуши относятся к кавкасионскому антропологическому типу европеоидной расы. По мнению исследователей, именно

Ингуши относятся к кавкасионскому антропологическому типу европеоидной расы. По мнению исследователей, именно

этому народу удалось сохранить наибольшее число аутентичных признаков внешности. К ним относят:

высокий рост;

худощавое телосложение;

жесткие, прямые волосы темных оттенков;

серые, карие, горизонтально расположенные глаза;

низкий выступающий подбородок;

высокий рост;

худощавое телосложение;

жесткие, прямые волосы темных оттенков;

серые, карие, горизонтально расположенные глаза;

низкий выступающий подбородок;

Внешность

Слайд 9Традиционна одежда ингушей общекавказского типа: шаровары, нательная рубаха с высоким воротом на

Традиционна одежда ингушей общекавказского типа: шаровары, нательная рубаха с высоким воротом на

пуговицах, бешмет. На праздники и торжественные мероприятия надевали черкеску, украшенную газырями. Долгое время традиционная для кавказских народов папаха у ингушей имела коническую форму, после распространился вариант с расширенным верхом.

Дополняли наряд поясом, где крепилось холодное оружие, чаще кинжал. С кинжалом связан целый ряд адатов — норм поведения. Кинжал запрещалось без надобности доставать, а достав, не вкладывать в ножны не использовав. Нельзя было в шутку замахиваться оружием. В случае борьбы полагалось наносить удар сверху: этому посвящали длительные тренировки вплоть до глубокой старости.

Женский костюм состоял из белой холщовой рубахи до пола, под которую надевали шаровары. Сверху наряд дополняло распашное платье, праздничный вариант которого шился из дорогих тканей. Подпоясывали костюм поясом из кожи или серебра. Голову покрывали платком или традиционной красного цвета шапкой курхарс, в форме конька с раздвоенным верхом.

Дополняли наряд поясом, где крепилось холодное оружие, чаще кинжал. С кинжалом связан целый ряд адатов — норм поведения. Кинжал запрещалось без надобности доставать, а достав, не вкладывать в ножны не использовав. Нельзя было в шутку замахиваться оружием. В случае борьбы полагалось наносить удар сверху: этому посвящали длительные тренировки вплоть до глубокой старости.

Женский костюм состоял из белой холщовой рубахи до пола, под которую надевали шаровары. Сверху наряд дополняло распашное платье, праздничный вариант которого шился из дорогих тканей. Подпоясывали костюм поясом из кожи или серебра. Голову покрывали платком или традиционной красного цвета шапкой курхарс, в форме конька с раздвоенным верхом.

Одежда

- Предыдущая

Забытые слова русского языкаСледующая -

Биология. Моллюски

Климатические пояса и области России

Климатические пояса и области России География населения мира

География населения мира Презентация на тему Главные типы почв России

Презентация на тему Главные типы почв России  Презентация Microsoft земля (1)

Презентация Microsoft земля (1) Военная топография. Топографические карты и работа с ними. Измерения по карте

Военная топография. Топографические карты и работа с ними. Измерения по карте Образования облаков

Образования облаков Турмалин. Конспект о минералах

Турмалин. Конспект о минералах Природные зоны и почва России

Природные зоны и почва России ПОМОРЬЕ – МОРСКАЯ КАРЕЛИЯ

ПОМОРЬЕ – МОРСКАЯ КАРЕЛИЯ Лесорастительные зоны и лесные районы

Лесорастительные зоны и лесные районы Городские легенды Челябинска

Городские легенды Челябинска Северный Кавказ

Северный Кавказ Морские истории Адмиралтейского канала

Морские истории Адмиралтейского канала Беловежская пуща

Беловежская пуща Челябинская область

Челябинская область pril1

pril1 Греция. Река Нестос, Греция

Греция. Река Нестос, Греция Нгерулмуд. Тарихы

Нгерулмуд. Тарихы Презентация на тему Страна восходящего Солнца

Презентация на тему Страна восходящего Солнца  Бектауата маңындағы тастардан сувенир жасау

Бектауата маңындағы тастардан сувенир жасау Презентация на тему Атмосферные осадки

Презентация на тему Атмосферные осадки  Фенология как наука. Основные понятия

Фенология как наука. Основные понятия 20140502_altay1

20140502_altay1 Великобритания. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Великобритания. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии Моя станица-моя столица (экскурсия по достопримечательностям казачьей станицы Бессергеневской)

Моя станица-моя столица (экскурсия по достопримечательностям казачьей станицы Бессергеневской) Презентация на тему Рост населения Земли (10 класс)

Презентация на тему Рост населения Земли (10 класс)  Добро пожаловать, Наурыз!

Добро пожаловать, Наурыз! Презентация на тему Географическая карта

Презентация на тему Географическая карта