Содержание

- 2. Исследование порового пространства Объекты исследования: Полированные микрошлифы или макрообразцы пористых и трещиноватых горных пород Порода предварительно

- 3. Типы пустотного пространства Поры –пустоты между минеральными зернами и обломками пород. Размеры пор менее 1 мм

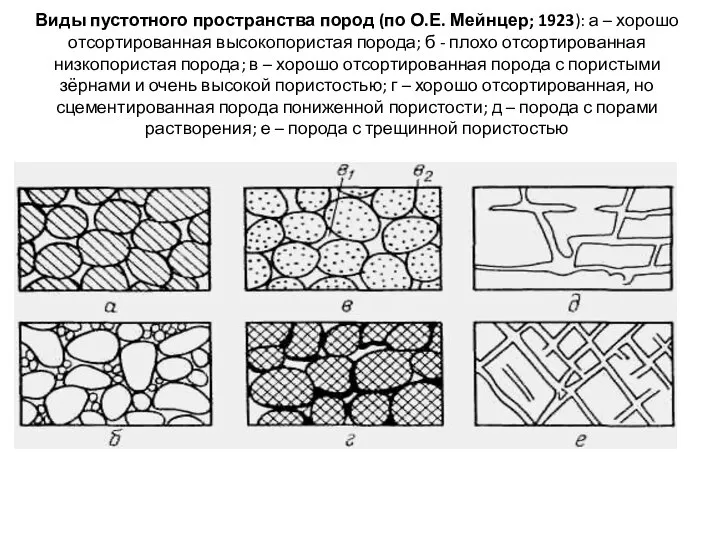

- 4. Виды пустотного пространства пород (по О.Е. Мейнцер; 1923): а – хорошо отсортированная высокопористая порода; б -

- 5. Категории пор и трещин по размерам три категории: 1) некапиллярные или сверхкапиллярные ( поры диаметром более

- 6. Пустотное пространство в некапиллярных пустотах содержатся свободные флюиды (вода, нефть и газ), движение которых находится под

- 7. Первичные (или сингенетичные) и вторичные (или эпигенетичные) поры и трещины Первичные пустоты образуются между зернами обломочных

- 8. Основные свойства пород-коллекторов Емкостно-фильтрационные (фильтрационно-емкостные) свойства пород (ЕФС или ФЕС)) коллекторов, являются пористость, проницаемость и водонасыщеность.

- 9. Пористость осадочных пород Общая (абсолютная, полная, физическая) пористость – это суммарный объем всех пор, каверн и

- 10. Пористость осадочных пород Открытая пористость – это объем всех пустот, сообщающихся между собой. Она всегда меньше

- 11. Пористость осадочных пород Коллекторские свойства породы определяются формой и характером пустот. Величина пористости зависит от формы

- 12. Проницаемость горных пород Проницаемость горных пород определяет пропускную способность , т.е. - коэффициент нефтеотдачи пласта и

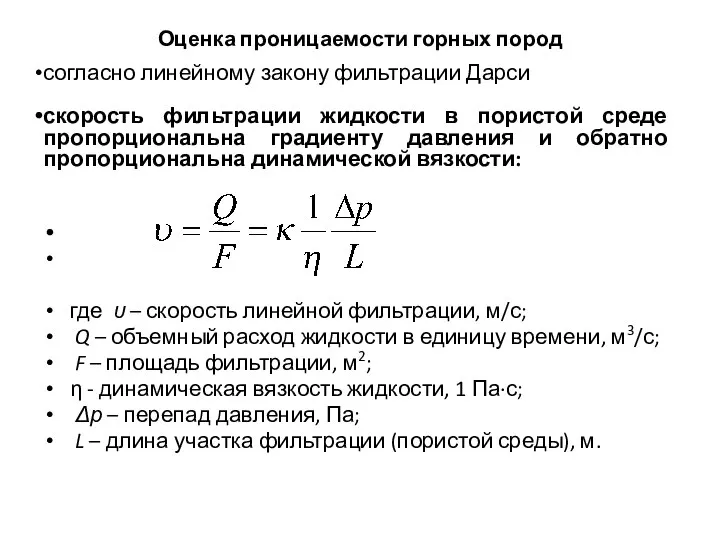

- 13. Оценка проницаемости горных пород согласно линейному закону фильтрации Дарси скорость фильтрации жидкости в пористой среде пропорциональна

- 14. В Международной системе СИ за единицу проницаемости в 1 м2 принимается проницаемость пористой среды, в которой

- 15. Коэффициент проницаемости k имеет размерность площади (м2). Его физический смысл характеризует общую площадь сечения каналов пористой

- 16. В нефтегазопромысловой практике часто используется внесистемная единица – дарси (Д), 1 Д равен 1,02·10-12 м2 =1,02

- 17. Проницаемость Проницаемость зависит от структуры порового пространства: от размера и конфигурации пор, величины зерен, от плотности

- 18. Виды проницаемости Абсолютная, эффективная, относительная Абсолютная (общая, физическая) проницаемость характеризует физические свойства породы и определяется экспериментально

- 19. Виды проницаемости Эффективная (фазовая) проницаемость. Пустотное пространство содержит двух- или трёхфазную систему: нефть – вода, газ

- 20. Водонасыщенность. Остаточная вода обычно содержит нефть или газ. При формировании залежи часть воды остаётся в пустотном

- 21. Классификации пород-коллекторов Классификационные критерии - условия аккумуляции и фильтрации флюидов; - величина открытой или эффективной пористости

- 22. Классификации пород-коллекторов по условиям аккумуляции и фильтрации пластовых флюидов По условиям аккумуляции флюидов, которые определяются морфологией

- 23. Классификации пород-коллекторов по условиям фильтрации пластовых флюидов К смешанным - трещинно-поровые и порово-трещинные. Чисто трещинные и

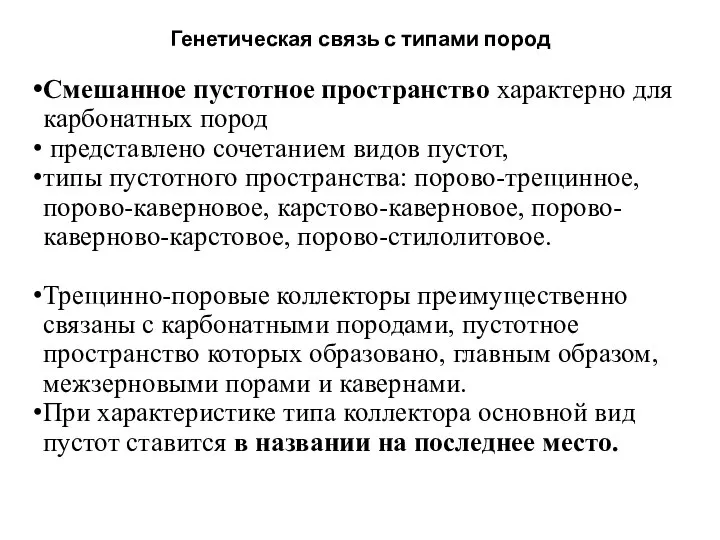

- 24. Генетическая связь с типами пород Поровые коллекторы обычно связаны с терригенными породами – песчаниками и алевролитами

- 25. Генетическая связь с типами пород В плотных жестких и хрупких породах, минеральная часть которых практически лишена

- 26. Генетическая связь с типами пород Смешанное пустотное пространство характерно для карбонатных пород представлено сочетанием видов пустот,

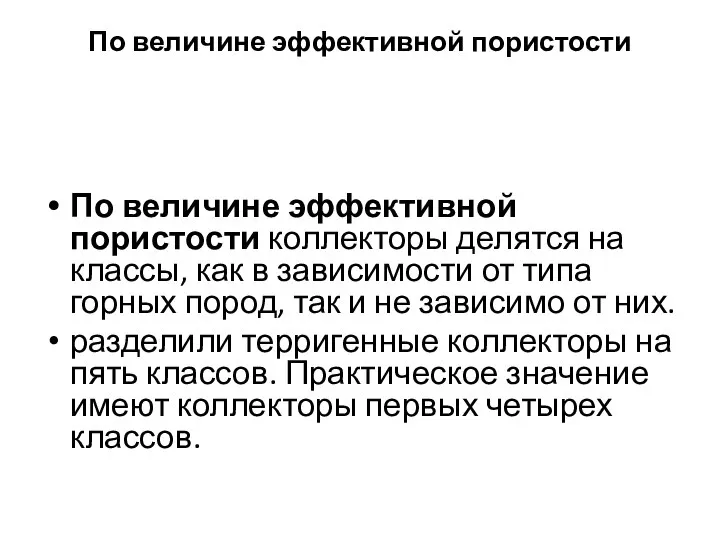

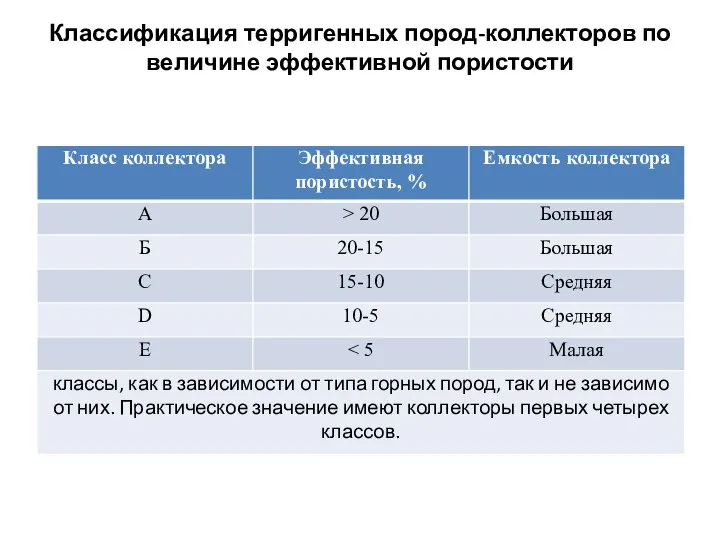

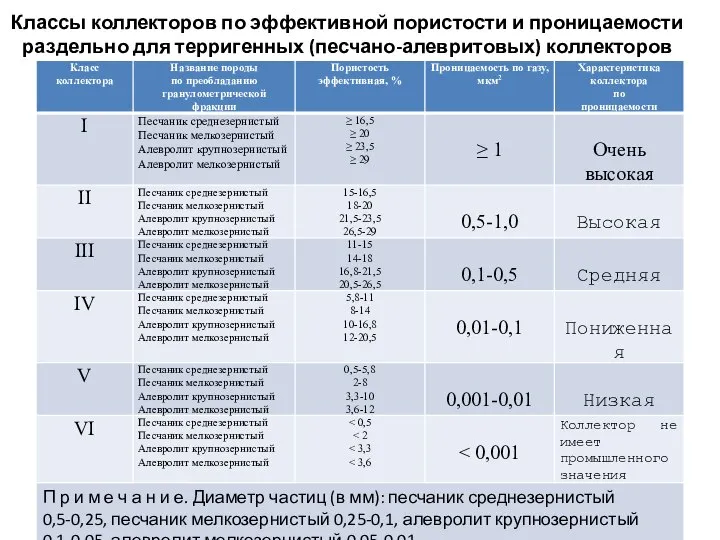

- 27. По величине эффективной пористости По величине эффективной пористости коллекторы делятся на классы, как в зависимости от

- 28. Классификация терригенных пород-коллекторов по величине эффективной пористости

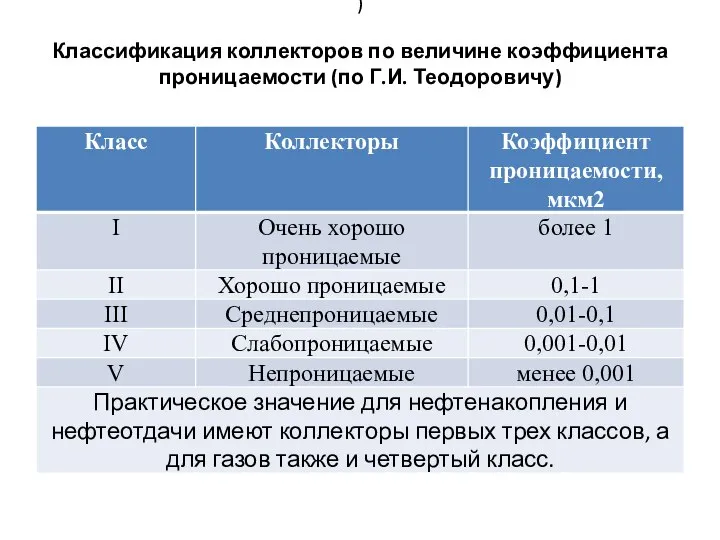

- 29. ) Классификация коллекторов по величине коэффициента проницаемости (по Г.И. Теодоровичу)

- 30. Классификации по эффективной пористости и проницаемости раздельно для терригенных (песчано-алевритовых) коллекторов (А.А. Ханина, 1969)

- 31. Классы коллекторов по эффективной пористости и проницаемости раздельно для терригенных (песчано-алевритовых) коллекторов

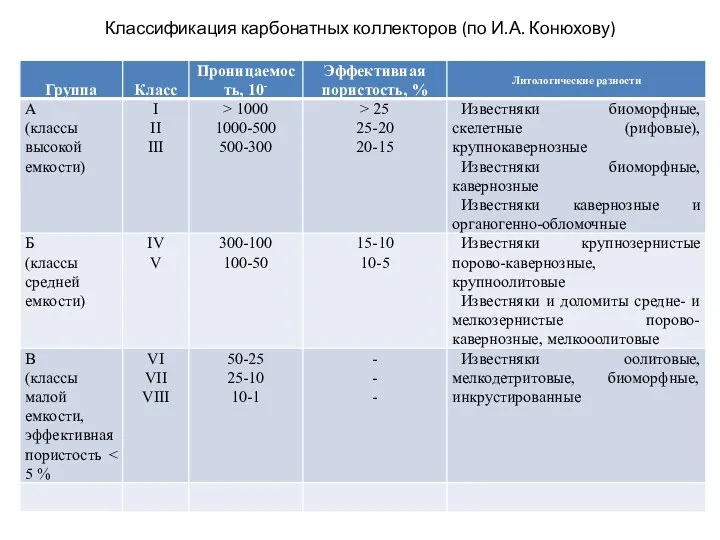

- 32. Классификация карбонатных коллекторов (по И.А. Конюхову)

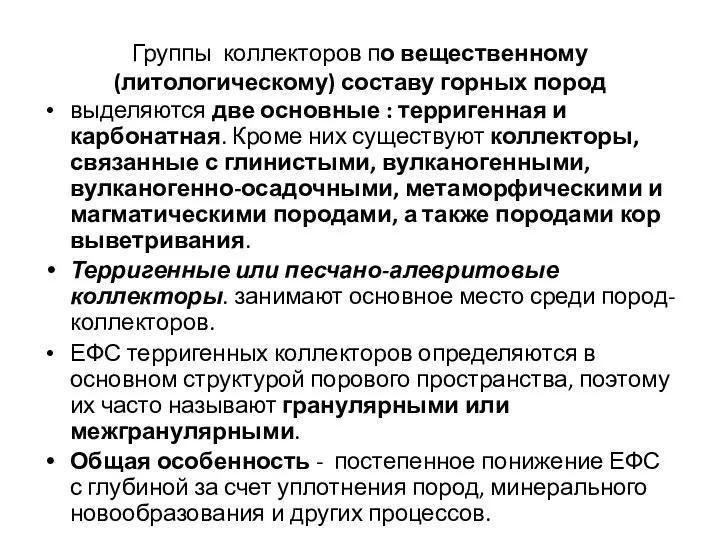

- 33. Группы коллекторов по вещественному (литологическому) составу горных пород выделяются две основные : терригенная и карбонатная. Кроме

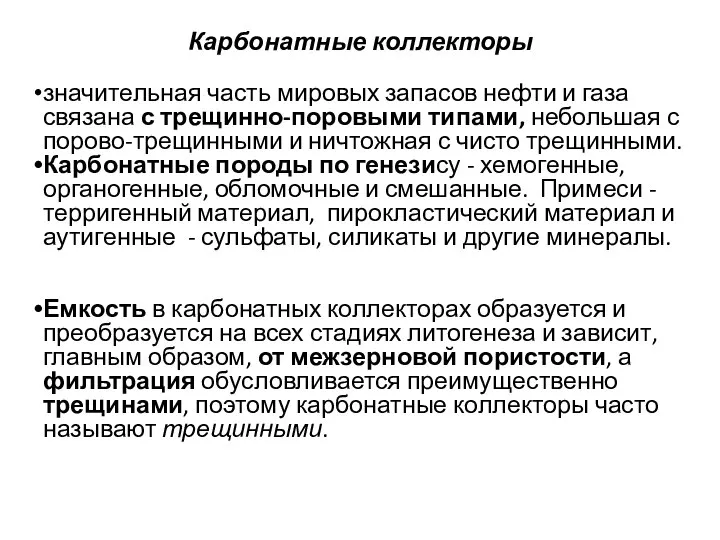

- 34. Карбонатные коллекторы значительная часть мировых запасов нефти и газа связана с трещинно-поровыми типами, небольшая с порово-трещинными

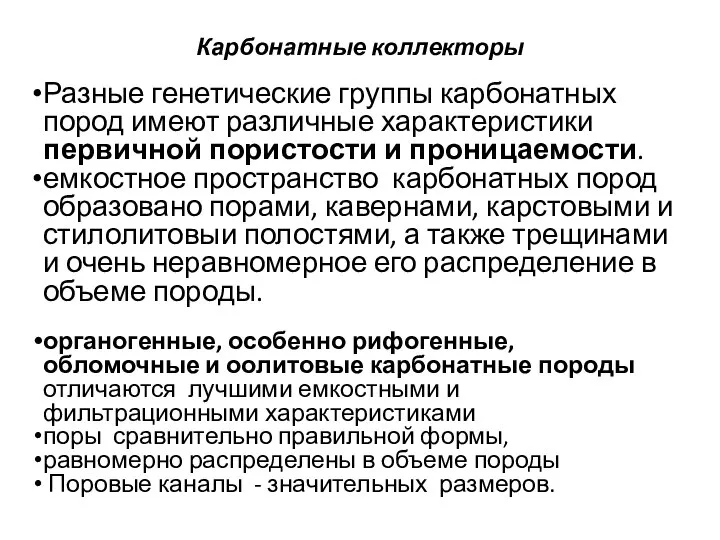

- 35. Карбонатные коллекторы Разные генетические группы карбонатных пород имеют различные характеристики первичной пористости и проницаемости. емкостное пространство

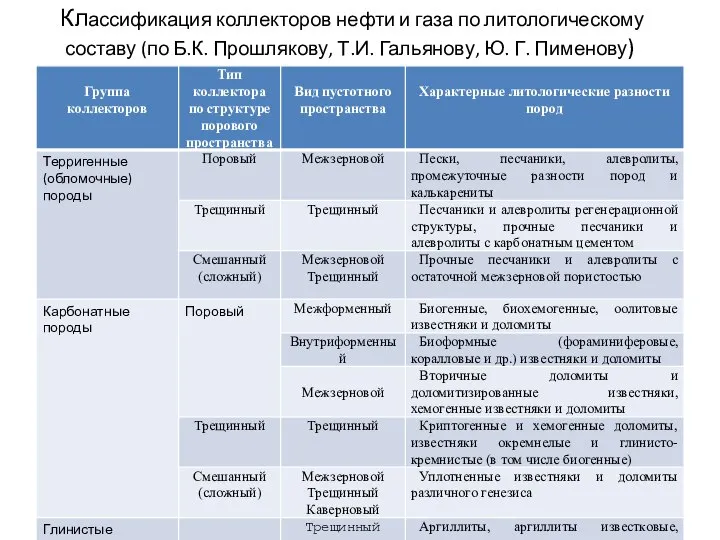

- 36. Классификация коллекторов нефти и газа по литологическому составу (по Б.К. Прошлякову, Т.И. Гальянову, Ю. Г. Пименову)

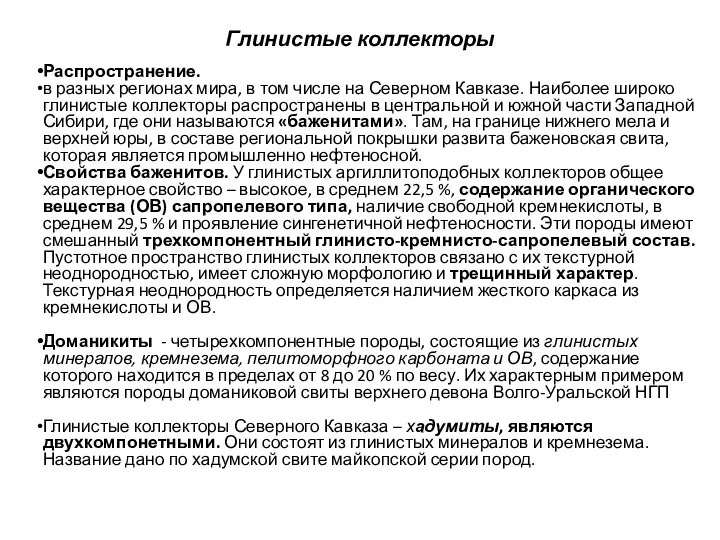

- 37. Глинистые коллекторы Распространение. в разных регионах мира, в том числе на Северном Кавказе. Наиболее широко глинистые

- 38. Коллекторы магматических, метаморфических пород и их кор выветривания. связаны с фундаментом осадочных бассейнов (ОБ). В мире

- 39. Морфологические типы коллекторов 1. выступовые, связанные: а - с эрозионно-тектоническими выступами с массивным типом природного резервуара;

- 40. Типы коллекторов По распространенности породы-коллекторы, имеющие региональное, зональное и локальное распространение. По толщине и выдержанности литологического

- 41. Изменение коллекторских свойств пород с глубиной изменение ФЕС по разрезу осадочного чехла подчинено генетической закономерности. с

- 42. Флюидоупоры и ложные покрышки Флюидоупоры – это непроницаемые породы, лежащие над коллекторами нефти или газа и

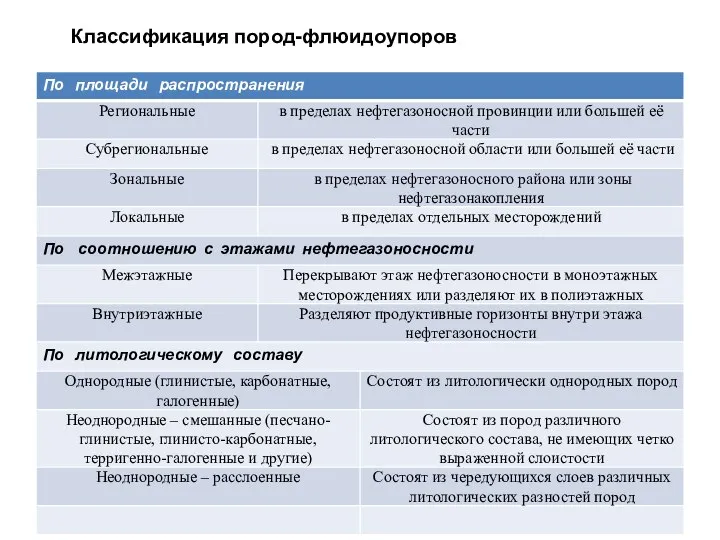

- 43. Классификация пород-флюидоупоров

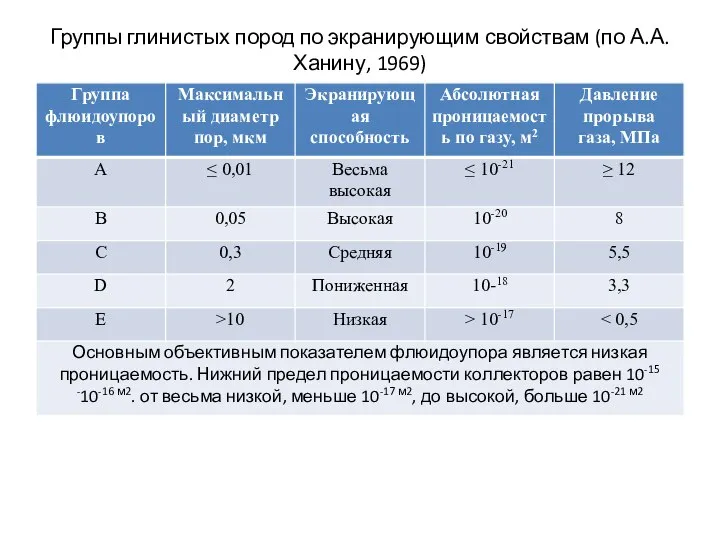

- 44. Группы глинистых пород по экранирующим свойствам (по А.А. Ханину, 1969)

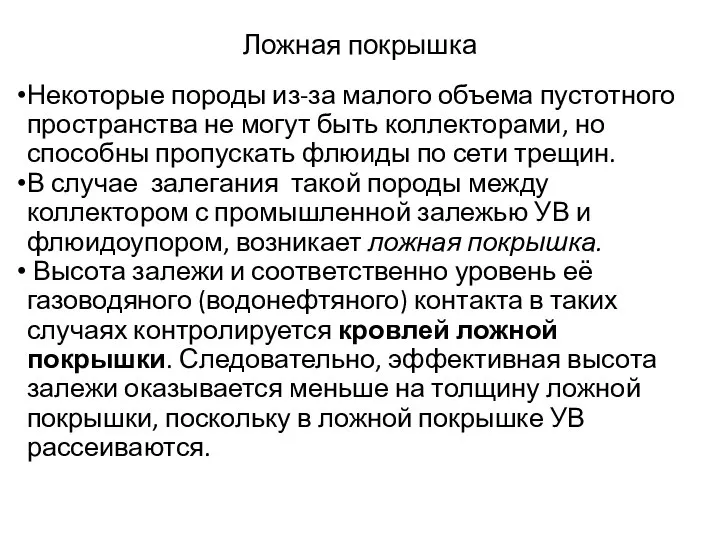

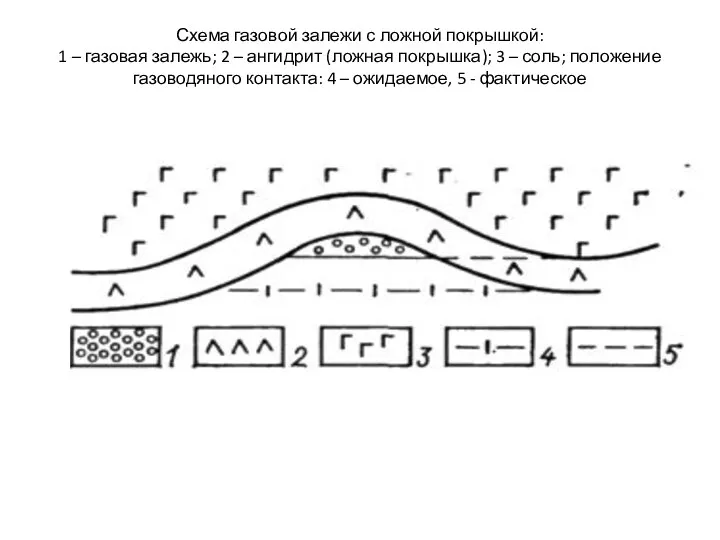

- 45. Ложная покрышка Некоторые породы из-за малого объема пустотного пространства не могут быть коллекторами, но способны пропускать

- 46. Схема газовой залежи с ложной покрышкой: 1 – газовая залежь; 2 – ангидрит (ложная покрышка); 3

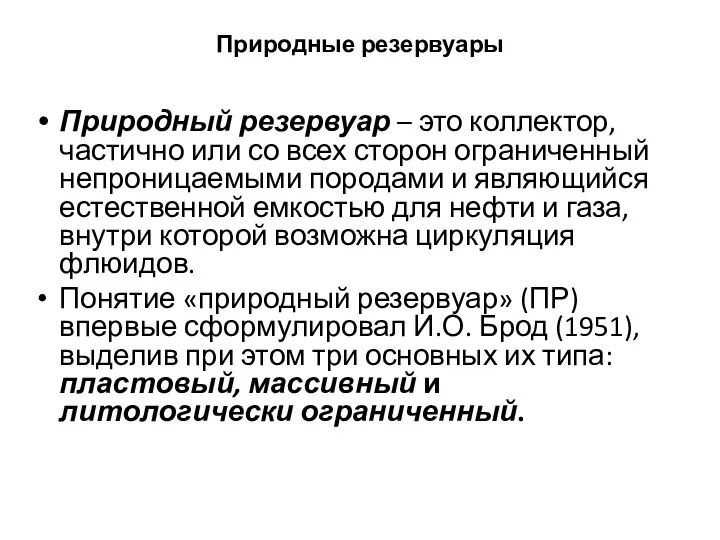

- 47. Природные резервуары Природный резервуар – это коллектор, частично или со всех сторон ограниченный непроницаемыми породами и

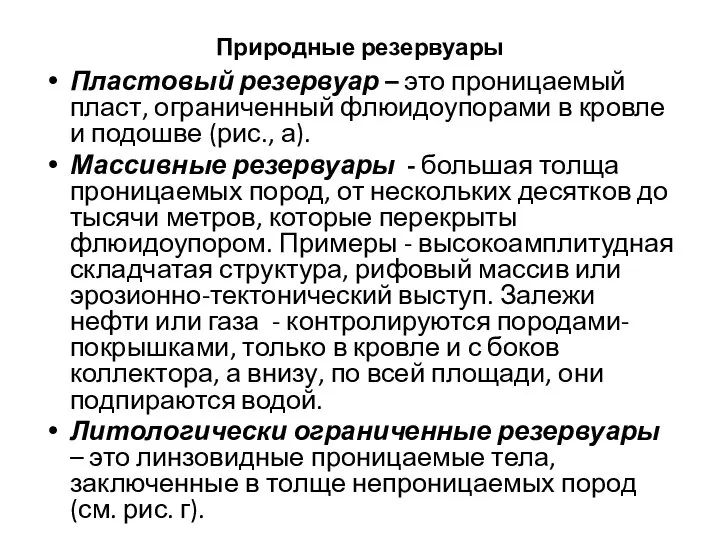

- 48. Природные резервуары Пластовый резервуар – это проницаемый пласт, ограниченный флюидоупорами в кровле и подошве (рис., а).

- 49. Природные резервуары: а – пластовый; б – однородно-массивный; в – неоднородно-массивный; г – литологически ограниченный; д

- 50. Типы природных резервуаров по гидродинамическим условиям Гидродинамически открытые системы имеют связь с дневной поверхностью, которая может

- 51. Типы природных резервуаров по гидродинамическим условиям Полуоткрытые гидродинамические системы связаны с пластовыми ПР. Движение флюидов -

- 52. Типы природных резервуаров по гидродинамическим условиям Гидродинамически закрытые системы связаны в основном с литологически ограниченными резервуарами,

- 53. Ловушки нефти и газа Ловушка – это часть природного резервуара, в которой, благодаря уравновешенности гидравлических сил,

- 54. Принципы классификации ловушек Выделяются морфологические и генетические классификации, а также морфогенетические или генетико-морфологические классификации ловушек нефти

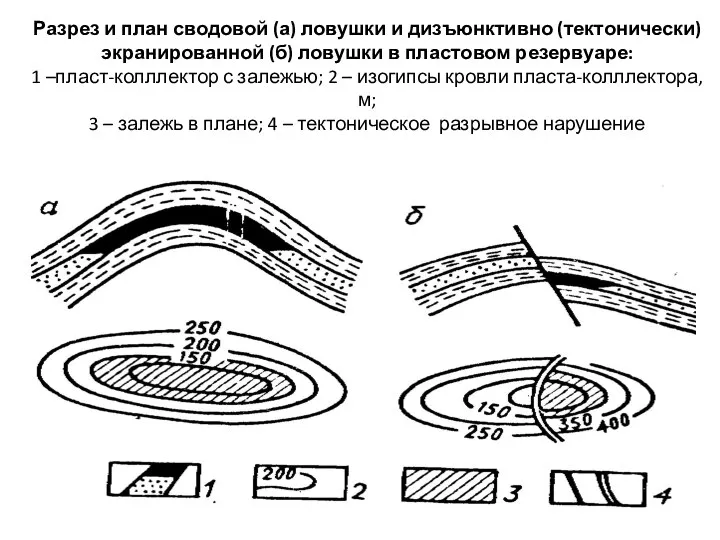

- 55. Ловушки структурного типа образуются в результате пликативных и дизъюнктивных тектонических деформаций горных пород, и разделяются на

- 56. Разрез и план сводовой (а) ловушки и дизъюнктивно (тектонически) экранированной (б) ловушки в пластовом резервуаре: 1

- 57. Ловушки литологического типа два типа - литологически ограниченный тип и литологически экранированный тип. Литологически ограниченные ловушки

- 58. Литологически экранированная ловушка: 1 – линия выклинивания пласта-коллектора

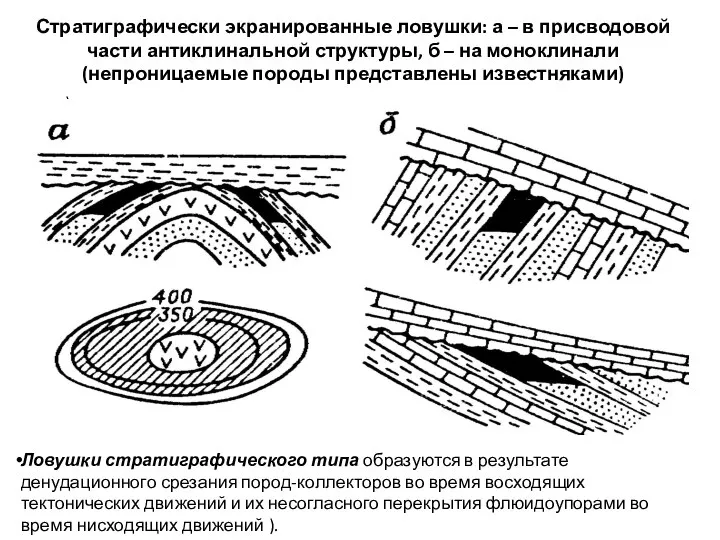

- 59. Стратиграфически экранированные ловушки: а – в присводовой части антиклинальной структуры, б – на моноклинали (непроницаемые породы

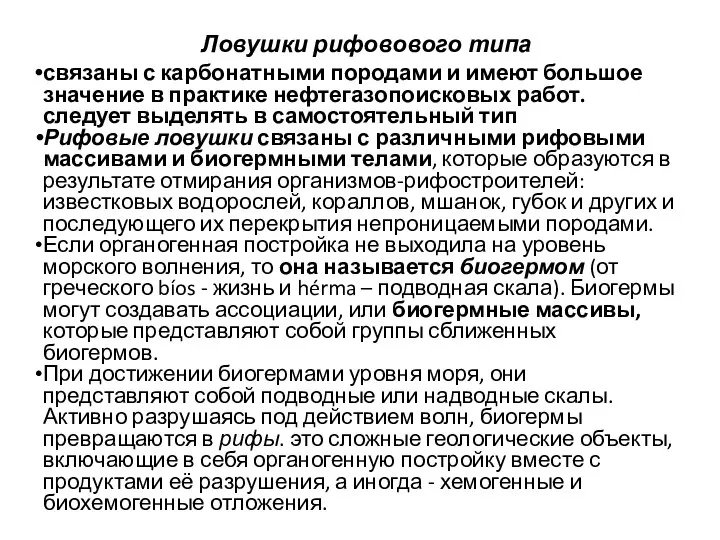

- 60. Ловушки рифовового типа связаны с карбонатными породами и имеют большое значение в практике нефтегазопоисковых работ. следует

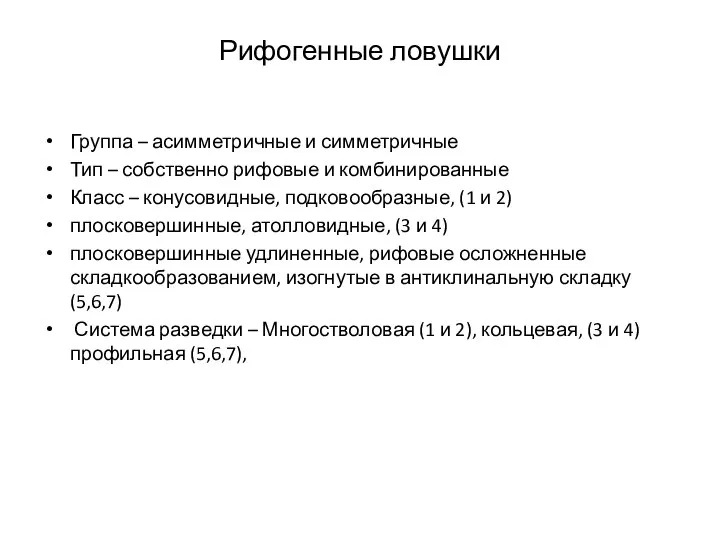

- 61. Рифогенные ловушки Группа – асимметричные и симметричные Тип – собственно рифовые и комбинированные Класс – конусовидные,

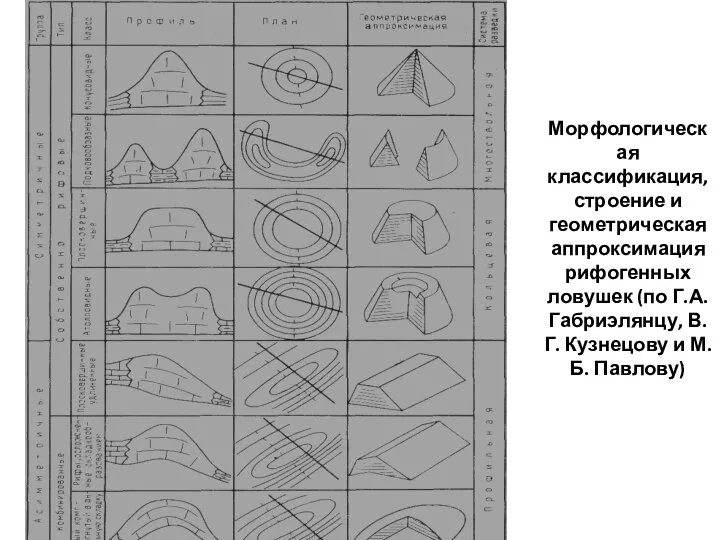

- 62. Морфологическая классификация, строение и геометрическая аппроксимация рифогенных ловушек (по Г.А. Габриэлянцу, В.Г. Кузнецову и М.Б. Павлову)

- 63. Гидравлические (гидродинамические) ловушки образуются в результате гидродинамического напора встречного потока вод, оказывающего противодавление на мигрирующие УВ.

- 64. Генетическая классификация ловушек пять типов ловушек: 1) ловушки складчатых областей; 2) ловушки разрывных дислокаций; 3) ловушки

- 65. генетическая классификация неантиклинальных ловушек по Г.А. Габриэлянцу две группы ловушек – литологические и стратиграфические. Литологическая группа

- 66. Морфологические типы ловушек по Н.Б. Вассоевичу замкнутые, полузамкнутые и незамкнутые. замкнутые ловушки - литологически ограниченные ловушки,

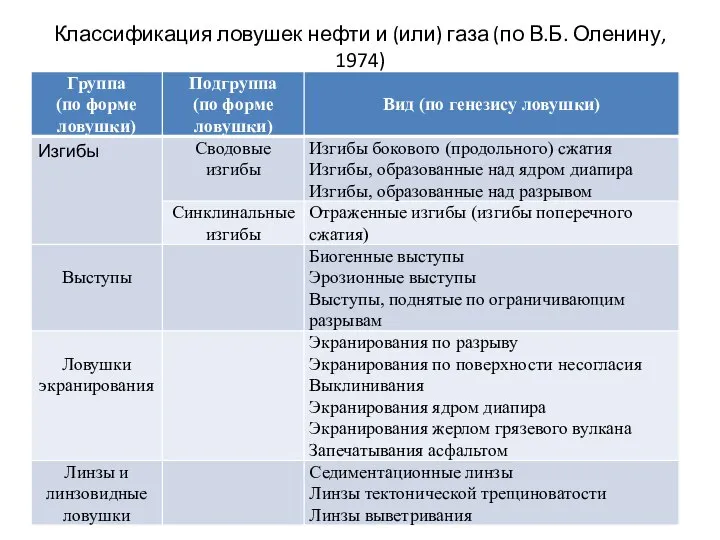

- 67. Классификация ловушек нефти и (или) газа (по В.Б. Оленину, 1974)

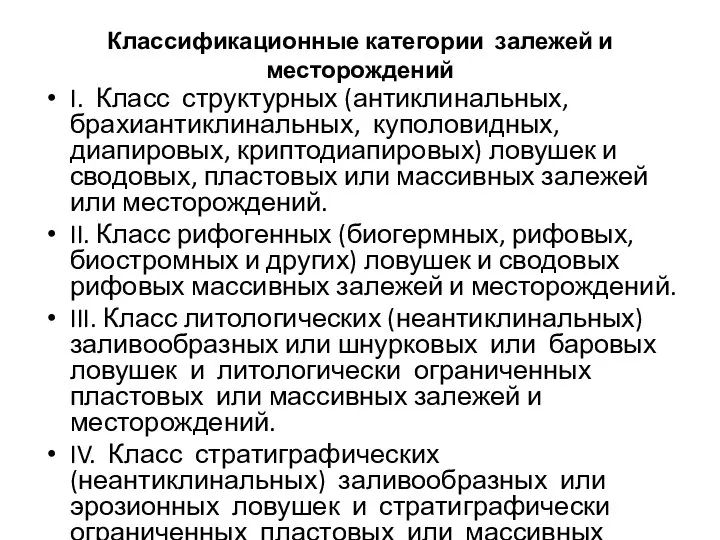

- 68. Классификационные категории залежей и месторождений I. Класс структурных (антиклинальных, брахиантиклинальных, куполовидных, диапировых, криптодиапировых) ловушек и сводовых,

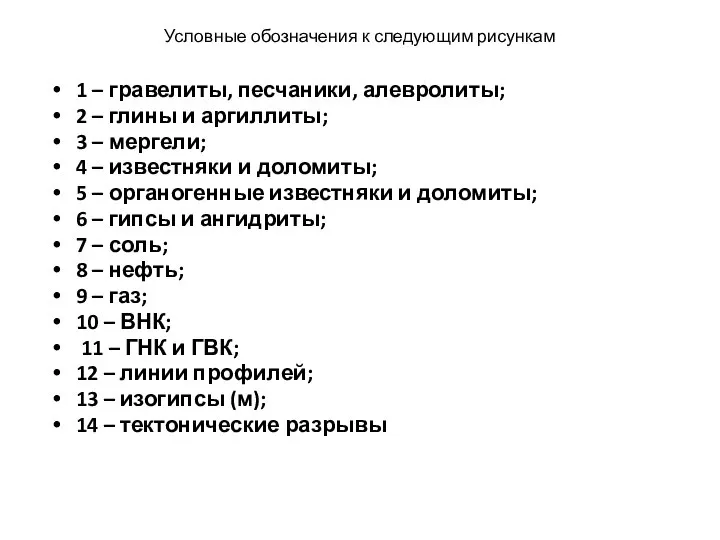

- 69. Условные обозначения к следующим рисункам 1 – гравелиты, песчаники, алевролиты; 2 – глины и аргиллиты; 3

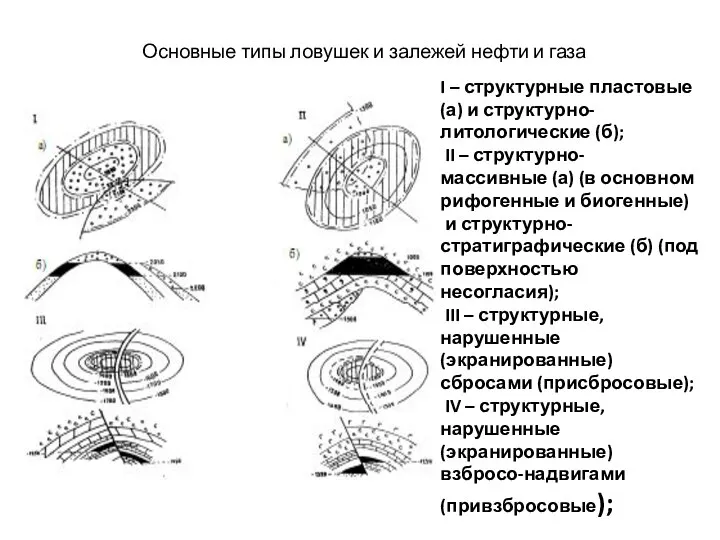

- 70. Основные типы ловушек и залежей нефти и газа I – структурные пластовые (а) и структурно-литологические (б);

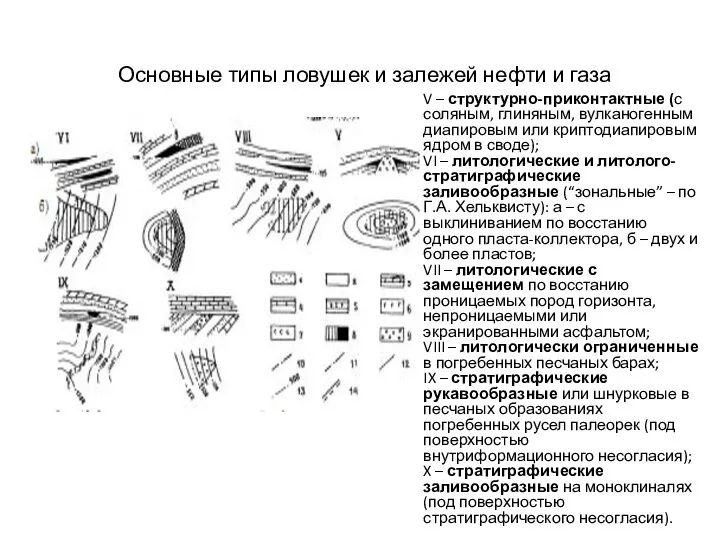

- 71. Основные типы ловушек и залежей нефти и газа V – структурно-приконтактные (с соляным, глиняным, вулканогенным диапировым

- 72. Усинское нефтяное месторождение

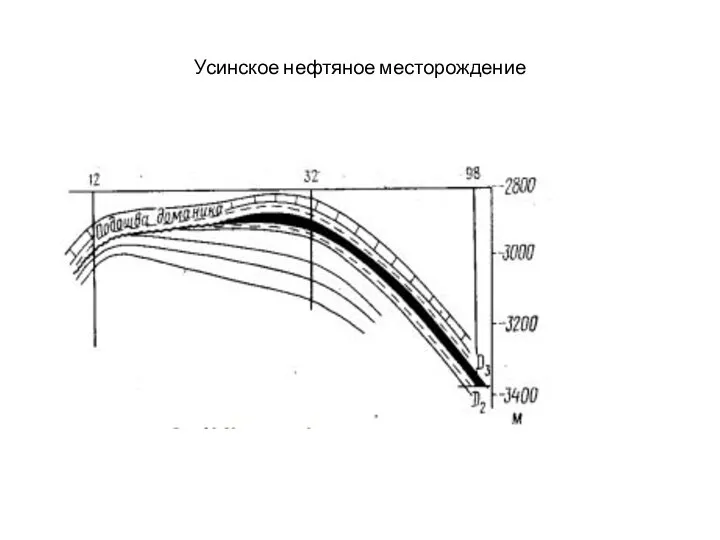

- 73. Геологический профиль Самотлорского нефтяного месторождения (по Л.Ю. Аргентовскому, М.М. Бинштоку, Т.М. Онищуку, 1974)

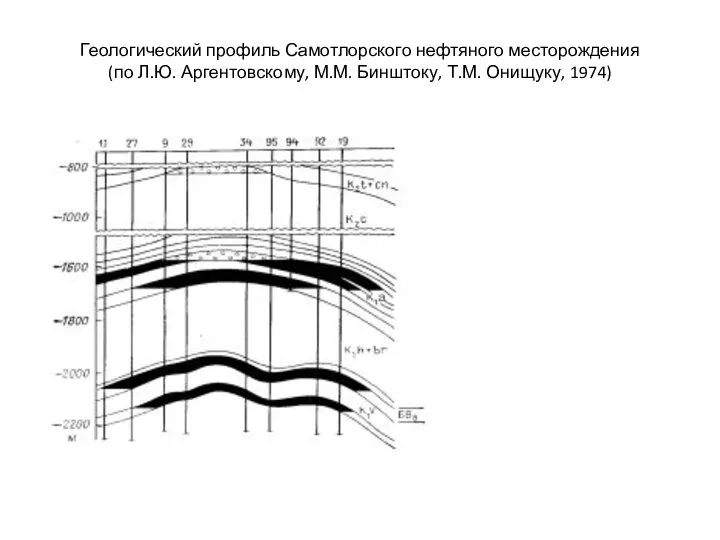

- 74. Рис. 38. Геологический профиль Волго-Уральской провинции (меридиональный)

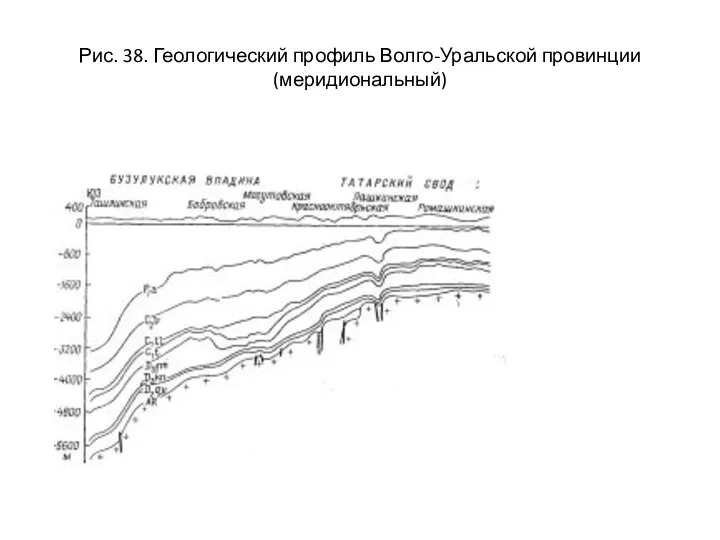

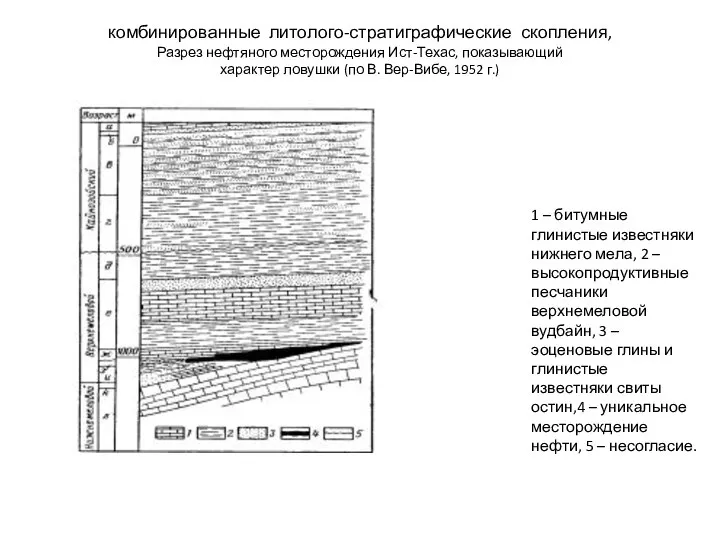

- 75. комбинированные литолого-стратиграфические скопления, Разрез нефтяного месторождения Ист-Техас, показывающий характер ловушки (по В. Вер-Вибе, 1952 г.) 1

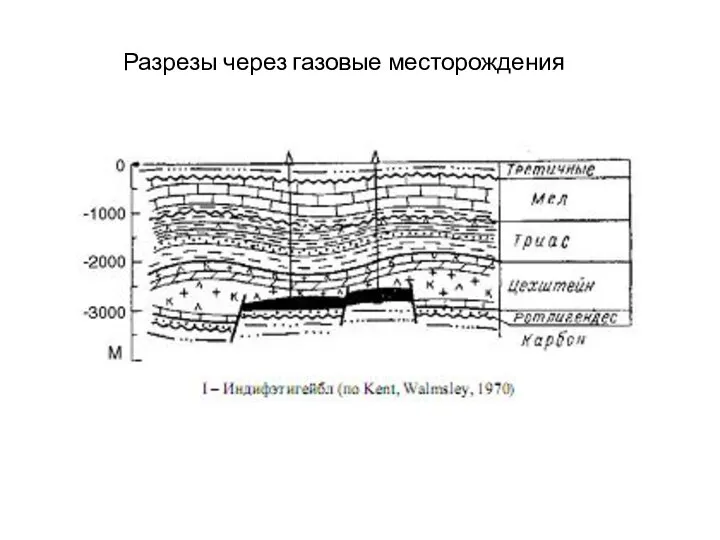

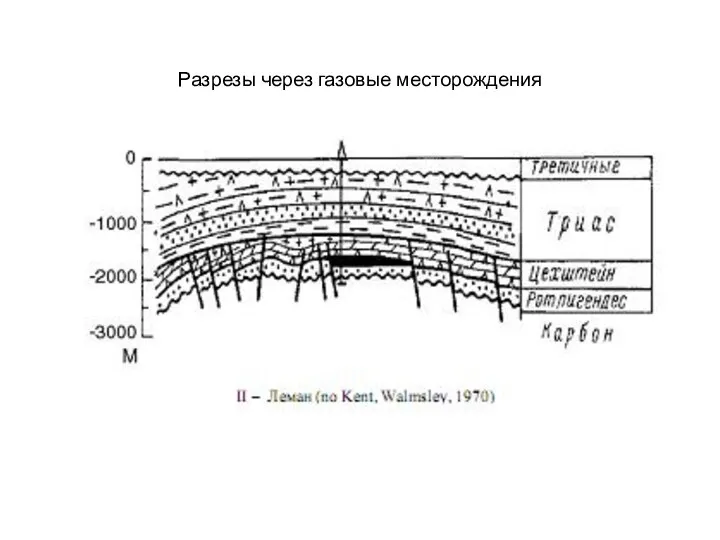

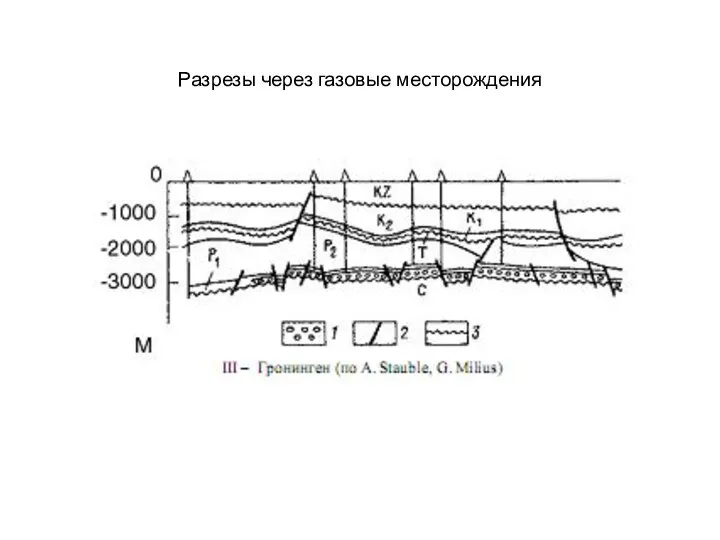

- 76. Разрезы через газовые месторождения

- 77. Разрезы через газовые месторождения

- 78. Разрезы через газовые месторождения

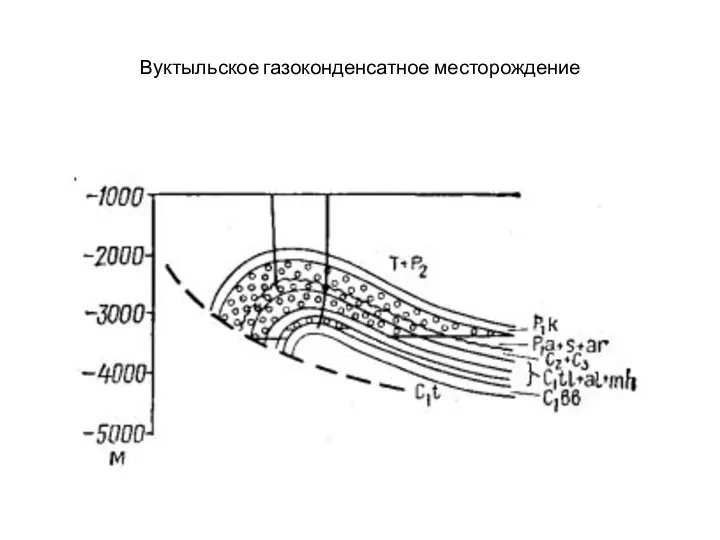

- 79. Вуктыльское газоконденсатное месторождение

- 80. Схема дифференциации нефти и газа в ловушках (А) и принципиальная схема дифференциального улавливания нефти и газа

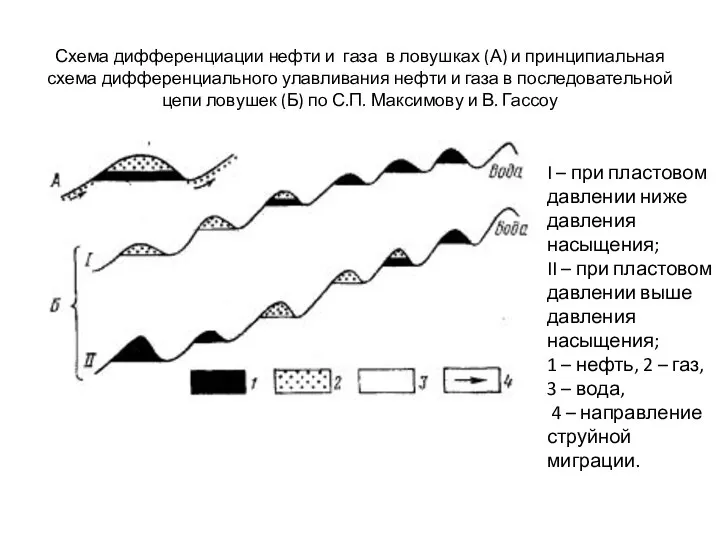

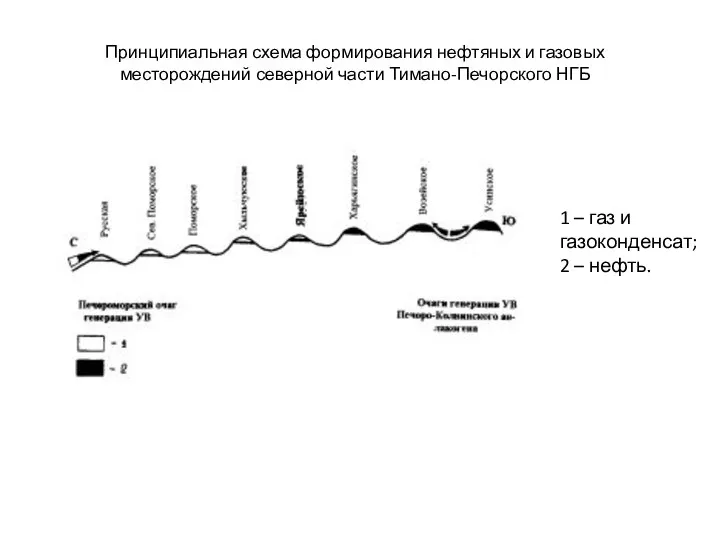

- 81. Принципиальная схема формирования нефтяных и газовых месторождений северной части Тимано-Печорского НГБ 1 – газ и газоконденсат;

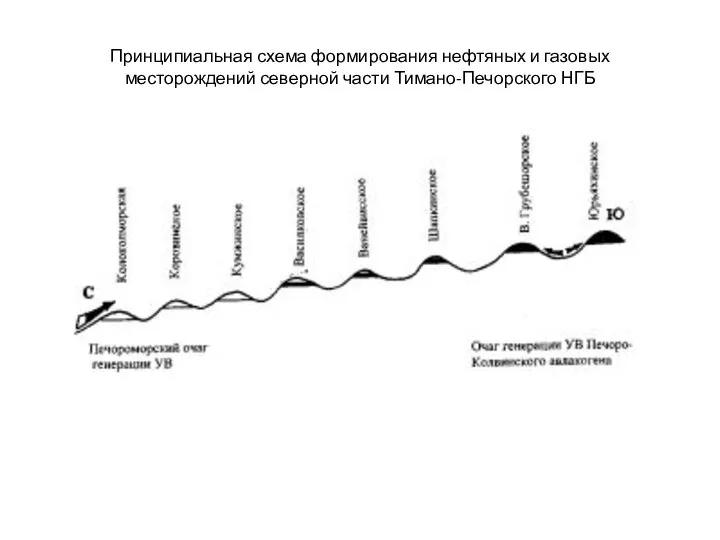

- 82. Принципиальная схема формирования нефтяных и газовых месторождений северной части Тимано-Печорского НГБ

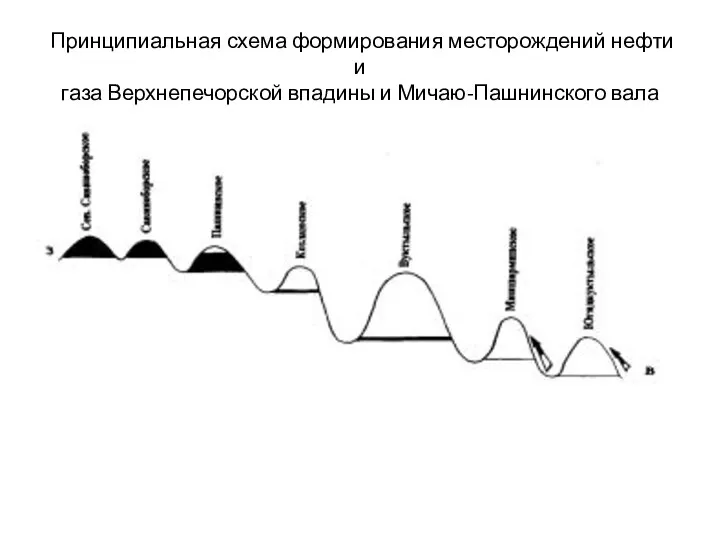

- 83. Принципиальная схема формирования месторождений нефти и газа Верхнепечорской впадины и Мичаю-Пашнинского вала

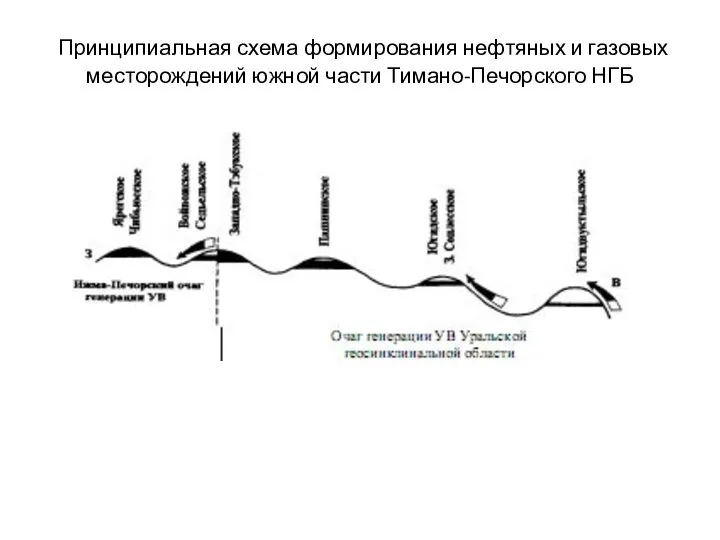

- 84. Принципиальная схема формирования нефтяных и газовых месторождений южной части Тимано-Печорского НГБ

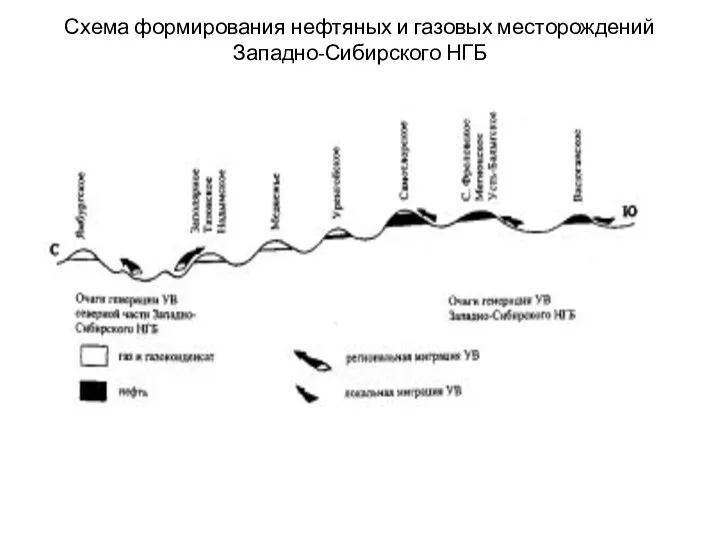

- 85. Схема формирования нефтяных и газовых месторождений Западно-Сибирского НГБ

- 86. Принципиальная схема формирования нефтяных и газовых месторождений Азово-Кубанского НГБ

- 87. Принципиальная схема формирования нефтяных и газовых месторождений Среднекаспийского НГБ

- 88. Схема формирования нефтяных и газовых месторождений южной части Лено-Тунгусского мегабассейна Региональный очаг генерации УВ Ангаро-Ленской ступени

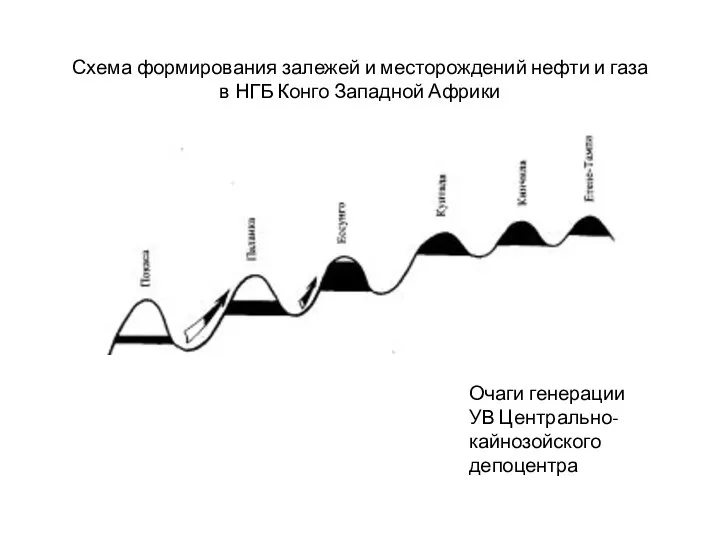

- 89. Схема формирования залежей и месторождений нефти и газа в НГБ Конго Западной Африки Очаги генерации УВ

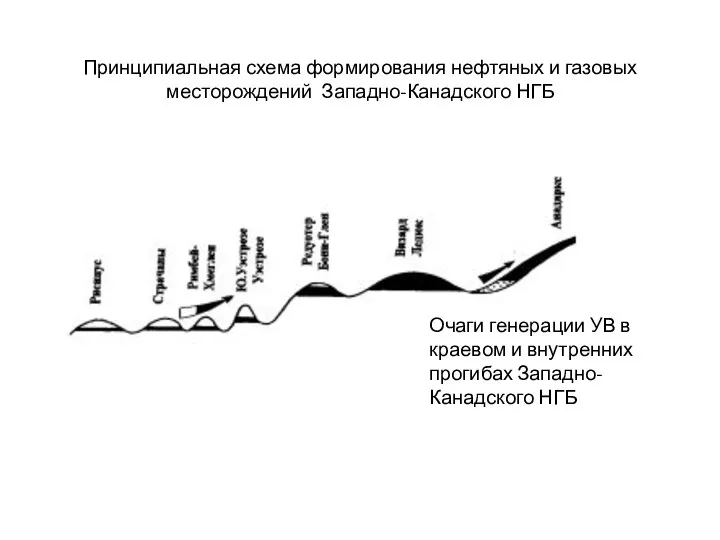

- 90. Принципиальная схема формирования нефтяных и газовых месторождений Западно-Канадского НГБ Очаги генерации УВ в краевом и внутренних

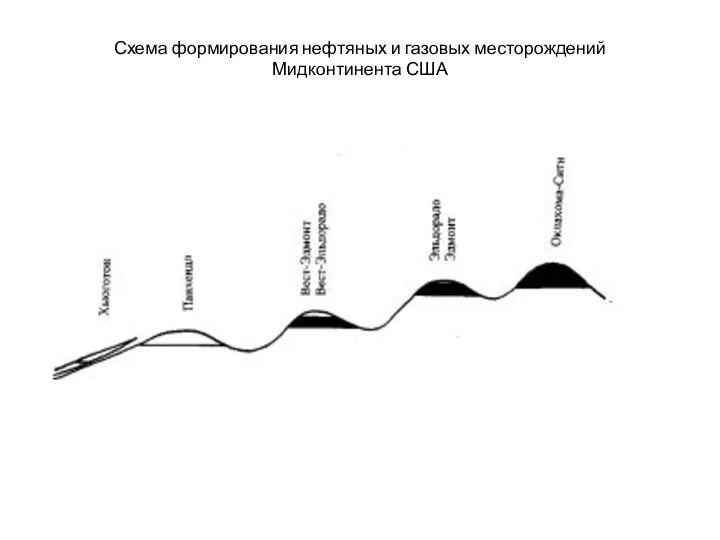

- 91. Схема формирования нефтяных и газовых месторождений Мидконтинента США

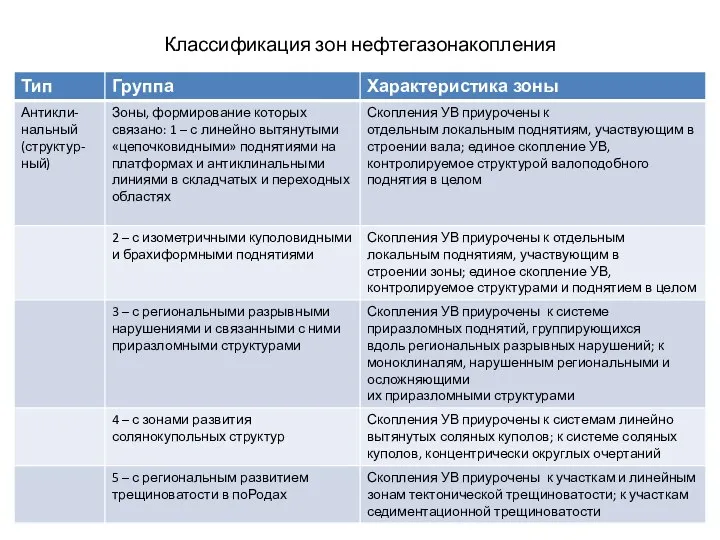

- 92. Классификация зон нефтегазонакопления

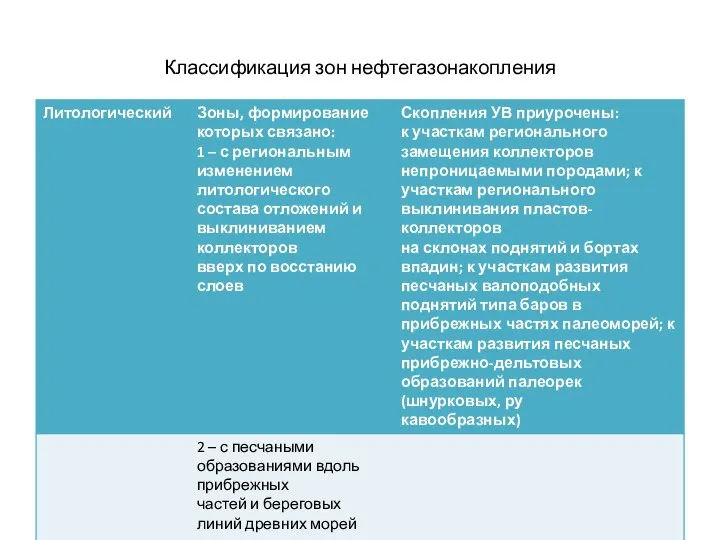

- 93. Классификация зон нефтегазонакопления

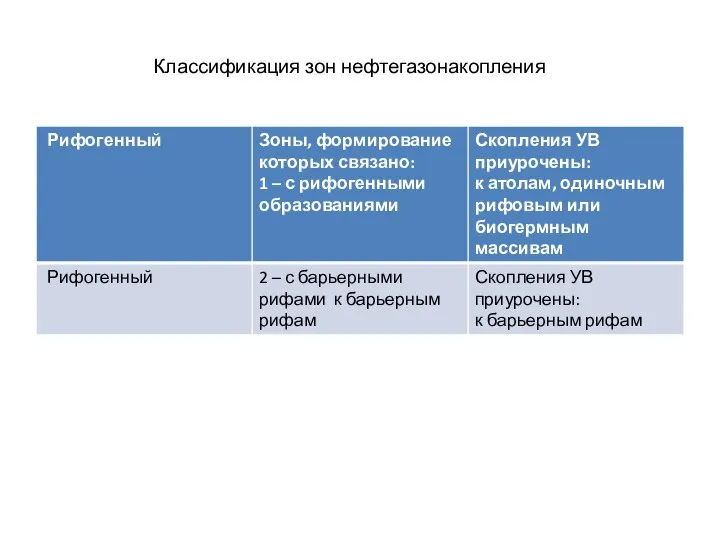

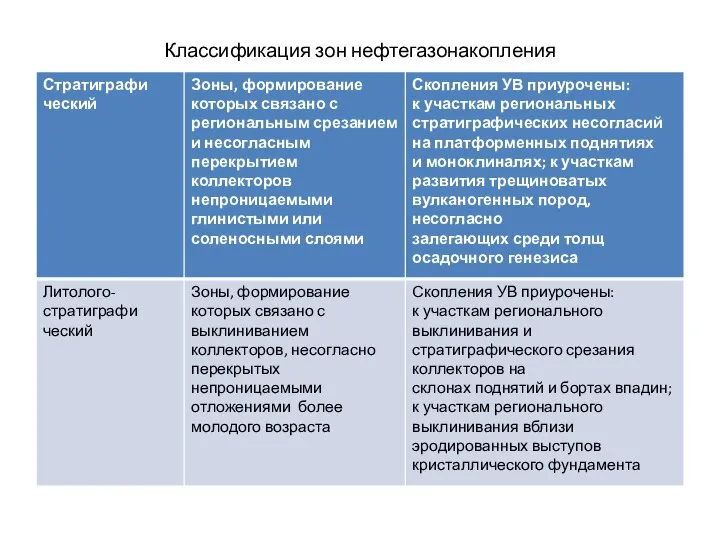

- 94. Классификация зон нефтегазонакопления

- 95. Классификация зон нефтегазонакопления

- 97. Скачать презентацию

Золотое кольцо России

Золотое кольцо России Промышленность г. Белгород

Промышленность г. Белгород Респу́блика По́льша

Респу́блика По́льша Шимолий Америка ички сувлари

Шимолий Америка ички сувлари Презентация на тему Турция

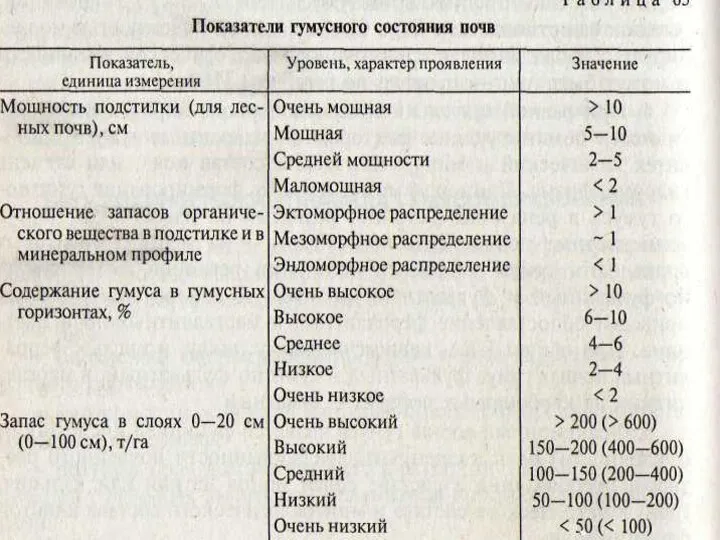

Презентация на тему Турция  Задачи. Расчет запасов гумуса

Задачи. Расчет запасов гумуса Презентация на тему Природные комплексы суши и океана

Презентация на тему Природные комплексы суши и океана  Мой город - моя гордость. Енакиево

Мой город - моя гордость. Енакиево Мировой океан

Мировой океан Сельское хозяйство Республики Башкортостан

Сельское хозяйство Республики Башкортостан Презентация на тему Камчатский полуостров

Презентация на тему Камчатский полуостров  План экспедиции по изучению редкой флоры Кузбасса

План экспедиции по изучению редкой флоры Кузбасса Остров Конешный. Деревня Конецдворье

Остров Конешный. Деревня Конецдворье 20171122_pril

20171122_pril Сущность современных систем земледелия

Сущность современных систем земледелия Западно-Сибирский район

Западно-Сибирский район План и масштаб. 6 класс

План и масштаб. 6 класс Крупные физико-географические районы Казахстана

Крупные физико-географические районы Казахстана Водопады Краснодарского Края

Водопады Краснодарского Края Великие географические открытия

Великие географические открытия Путешествие в в королевство Бифихигео

Путешествие в в королевство Бифихигео Сообщества лугов. Определить растение/животное

Сообщества лугов. Определить растение/животное My favorite place. Пенза

My favorite place. Пенза Соленость в морских экосистемах

Соленость в морских экосистемах 20141106_pustyni_rossii

20141106_pustyni_rossii Природные зоны Земли

Природные зоны Земли Презентация на тему Оленеводство

Презентация на тему Оленеводство  Российская Федерация

Российская Федерация