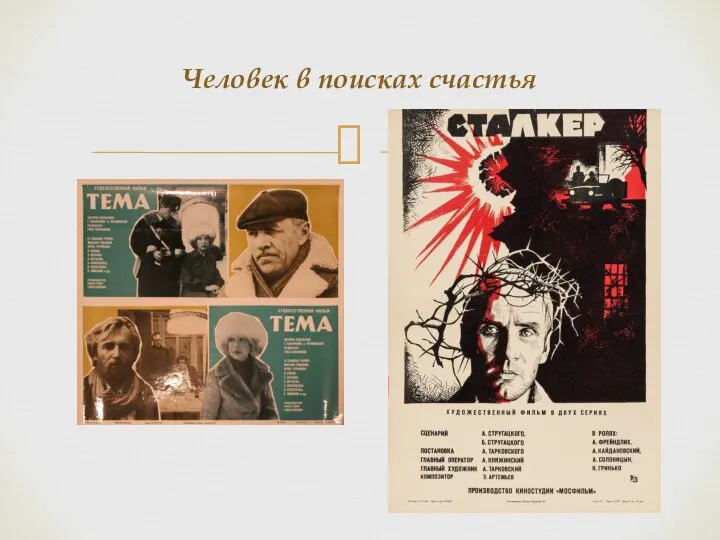

с миром, нарушая правила социалистического образа жизни (трудился без энтузиазма, влюблялся в чужих жен и мужей, много читал, думал и говорил, обращался к религии в поисках смысла существования и др.). Этот новый герой отражал мироощущение своих создателей и свидетельствовал об изменениях в самосознании поколения семидесятников;

Герой не содержит в себе устойчивых знаков, считывая которые мы бы моделировали некий логичный и объясняющий все порядок;

Одним из самых распространенных и запоминающихся киногероев этого времени можно считать мужчину средних лет, который внешне оправдывает общественные представления о «нормальной» жизни: его окружают жена, дети, друзья, у него есть работа и квартира;

Отдельные героические образы.

Архетип киногероев 1970-х годов

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, дом памяти Марины Цветаевой

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, дом памяти Марины Цветаевой Этапы земельной реформы и переход к государственному кадастру недвижимости

Этапы земельной реформы и переход к государственному кадастру недвижимости История создания вооружённых сил

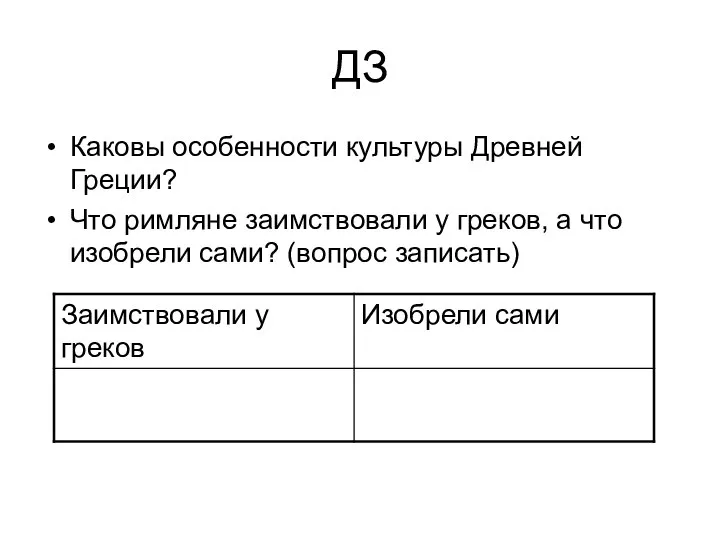

История создания вооружённых сил Религии спасения. Зарождение христианства в Римской империи

Религии спасения. Зарождение христианства в Римской империи Первая мировая война 1914 -1918 гг

Первая мировая война 1914 -1918 гг Моя семья в годы Великой Отечественной войны

Моя семья в годы Великой Отечественной войны Псковская Судная грамота

Псковская Судная грамота Виртуальная экскурсия. Магнитка и Победа

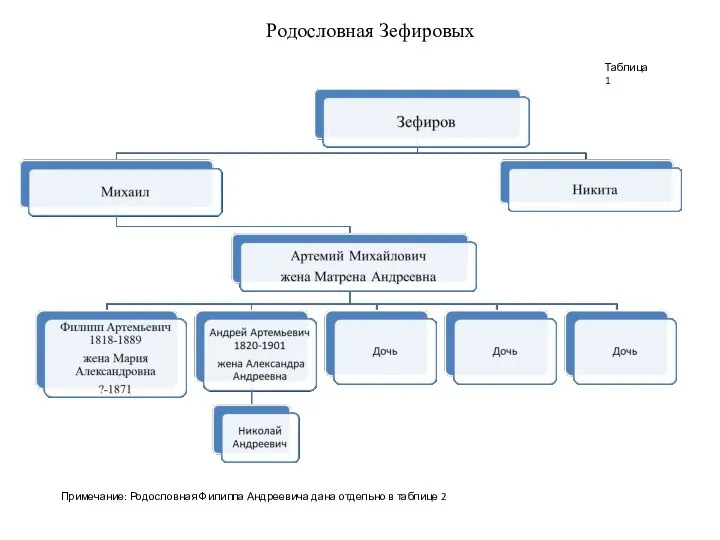

Виртуальная экскурсия. Магнитка и Победа Родословная Зефировых

Родословная Зефировых Знамя свободы над Краснодаром

Знамя свободы над Краснодаром бундты

бундты История одной любви А. С. Пушкина

История одной любви А. С. Пушкина 4 ноября День народного единства

4 ноября День народного единства Герои: Павлуша Андреев

Герои: Павлуша Андреев Культура 14-16 на территории Беларуси

Культура 14-16 на территории Беларуси Смотрит в синею высь Талалихин

Смотрит в синею высь Талалихин Этнографические экскурсии и самые известные храмы Бали

Этнографические экскурсии и самые известные храмы Бали Исторические дискуссии о возникновении древнерусского государства. Норманизм и антинорманизм

Исторические дискуссии о возникновении древнерусского государства. Норманизм и антинорманизм Мержаново

Мержаново Якутия в древности. Тест

Якутия в древности. Тест Презентация на тему Внешняя политика России в 1813-1825 гг

Презентация на тему Внешняя политика России в 1813-1825 гг  Правление князя Владимира. Крещение Руси

Правление князя Владимира. Крещение Руси Презентация на тему Нашествие с Востока

Презентация на тему Нашествие с Востока  Дорогами войны

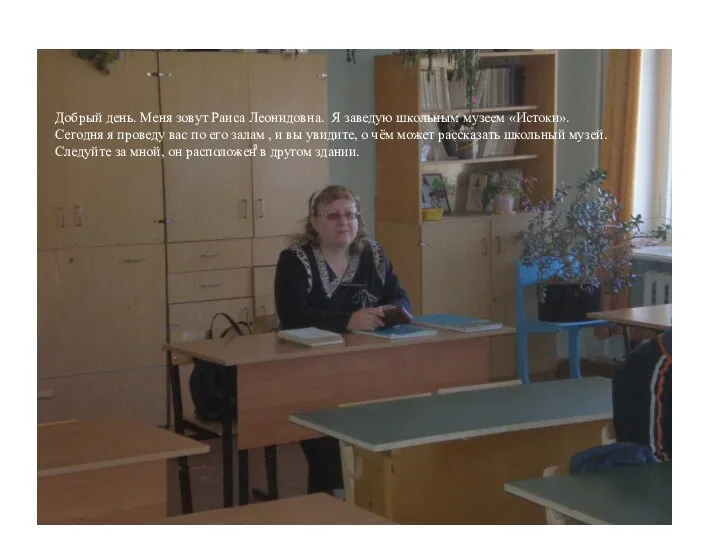

Дорогами войны Экскурсия по школьному музею Истоки

Экскурсия по школьному музею Истоки Средневековые монастыри

Средневековые монастыри Презентация_по_истории_на_тему_Нарастание_агрессии_в_мире_Установление

Презентация_по_истории_на_тему_Нарастание_агрессии_в_мире_Установление Традиционные русские промыслы, как отражение культуры. Вологодские кружева. 7 класс

Традиционные русские промыслы, как отражение культуры. Вологодские кружева. 7 класс