Содержание

- 2. Творчество Стравинского принадлежит к самым видным и одновременно самым сложным явлениям музыкального искусства XX века. Стравинский

- 3. Часть первая. «Поцелуй земли». Вступление начинается с наигрыша фагота в сопровождении валторны. Здесь, в вступлении, свирельные

- 4. «Весенние гадания». «Пляска щеголих» Вступает, как фон, вытаптывающий и простейший ритм, аккорд струнных. Он механически повторяется,

- 5. «Игра умыкания» Музыка терпкая и суровая, ибо «игра» здесь ещё недалеко ушла от стихийных проявлений первобытных

- 6. «Вешние хороводы» Начинаются с идиллического наигрыша кларнетов, на трелях флейт: это хороводный зазыв, приступ или сбор.

- 7. «Игра двух городов» Суровая грузная ткань в быстром темпе. Соперничество подвижного темпа с тяжёлым грузом массивных

- 8. «Шествие старшего-мудрейшего» Оно замыкает сюитную цепь плясок и игр. Сюита в большинстве русских музыкально-хореографических произведений составляет

- 9. «Поцелуй земле». «Выплясывания земли». «Поцелуй» – завершение сюиты; «Выплясывания» - финал первой части. Языческая архаическая идея

- 10. Часть вторая. «Великая жертва». В этой второй части музыка передаёт не внешне игровую и плясовую сторону

- 11. «Тайные игры девушек». «Хождение по кругам» На pizzicato виолончелей альты поют только что приведённый мотив в

- 12. «Величание избранной» Буйный и дикий взрыв долго сдерживаемой энергии. Словно тяжёлые молоты выковывают ритм и после

- 13. «Взывание к праотцам» Более бледная и бесцветная архаическая концепция. За повторяющимися пять раз повелительными жестами басов,

- 14. «Действо праотцов человеческих» Медленная поступь. Мерный четырёх дольный ритм: валторны, виолончели и контрабасы, потом все струнные

- 15. «Великая священная пляска» Для неё характерен, прежде всего неравномерный такт. В пляске есть закономерность конструкции. Всего

- 16. Вторая стадия от цифры 149 до 167. На комплексе b вырастает характерная попевка следующей стадии –

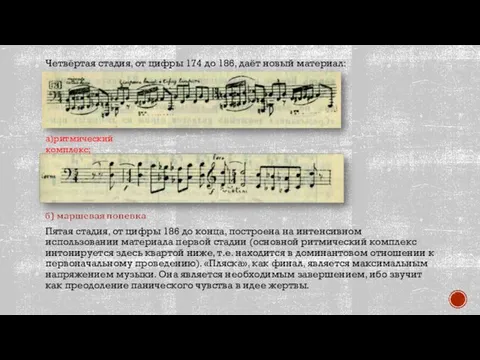

- 17. Четвёртая стадия, от цифры 174 до 186, даёт новый материал: Пятая стадия, от цифры 186 до

- 19. Скачать презентацию

Слайд 2Творчество Стравинского принадлежит к самым видным и одновременно самым сложным явлениям музыкального

Творчество Стравинского принадлежит к самым видным и одновременно самым сложным явлениям музыкального

Решающую роль в судьбе Стравинского сыграло знакомство с С.П.Дягилевым. Для его «Русских сезонов» композитором была написана музыка к балетам «Жар-птица», «Петрушка». Следующим сочинением стала «Весна священная», носящая подзаголовок «Картины языческой Руси».

Как-то неожиданно, рассказывает сам Стравинский, в его воображении «возникла картина священного языческого ритуала: мудрые старцы сидят в кругу и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву богу весны, чтобы снискать его благосклонность». Композитор поделился идеей с художником Николаем Рерихом. Так началась их совместная работа над балетом.

Премьера «Весны священной» прошла при исключительно бурной отрицательной реакции большей части публики. Лишь последующие спектакли и концертное исполнение музыки балета позволили оценить её по достоинству, и вскоре «Весна священная» была признана одним из самых значительных событий музыкальной жизни своего времени.

Стравинский и Дягилев

Н.К. Рерих

Слайд 3Часть первая. «Поцелуй земли».

Вступление начинается с наигрыша фагота в сопровождении валторны. Здесь,

Часть первая. «Поцелуй земли».

Вступление начинается с наигрыша фагота в сопровождении валторны. Здесь,

Наигрыш у фагота

Наигрыш у гобоя

Слайд 4«Весенние гадания». «Пляска щеголих»

Вступает, как фон, вытаптывающий и простейший ритм, аккорд струнных.

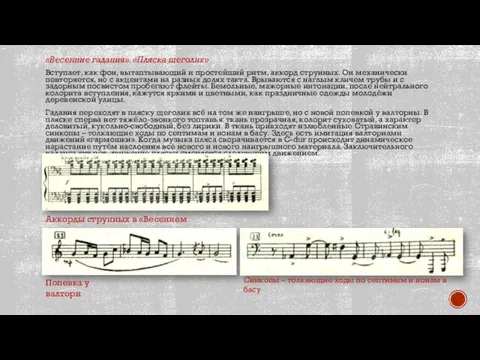

«Весенние гадания». «Пляска щеголих»

Вступает, как фон, вытаптывающий и простейший ритм, аккорд струнных.

Гадания переходят в пляску щеголих всё на том же наигрыше, но с новой попевкой у валторны. В пляске сперва нет тяжёло-звонкого топтанья: ткань прозрачная, колорит суховатый, а характер деловитый, кукольно-свободный, без лирики. В ткань привходят излюбленные Стравинским синкопы – толкающие ходы по септимам и нонам в басу. Здесь есть имитация валторнами движений «гармошки». Когда музыка пляса сворачивается в C-dur происходит динамическое нарастание путём наслоения всё нового и нового наигрышного материала. Заключительного каданса тут нет, движение пляски сменяется следующим движением.

Аккорды струнных в «Весеннем гадании»

Попевка у валторн

Синкопы – толкающие ходы по септимам и нонам в басу

Слайд 5«Игра умыкания»

Музыка терпкая и суровая, ибо «игра» здесь ещё недалеко ушла от

«Игра умыкания»

Музыка терпкая и суровая, ибо «игра» здесь ещё недалеко ушла от

«Убегающий» наигрыш

«Волевой жест»

Слайд 6«Вешние хороводы»

Начинаются с идиллического наигрыша кларнетов, на трелях флейт: это хороводный зазыв,

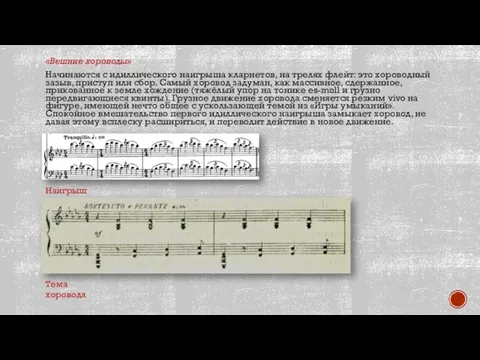

«Вешние хороводы»

Начинаются с идиллического наигрыша кларнетов, на трелях флейт: это хороводный зазыв,

Наигрыш кларнетов

Тема хоровода

Слайд 7«Игра двух городов»

Суровая грузная ткань в быстром темпе. Соперничество подвижного темпа с

«Игра двух городов»

Суровая грузная ткань в быстром темпе. Соперничество подвижного темпа с

Основная попевка

Вторая попевка

«Тяжеловесная» тема

Слайд 8«Шествие старшего-мудрейшего»

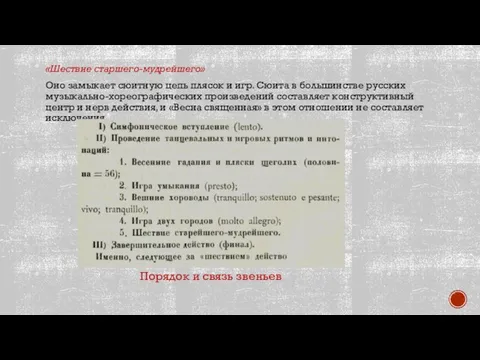

Оно замыкает сюитную цепь плясок и игр. Сюита в большинстве русских

«Шествие старшего-мудрейшего»

Оно замыкает сюитную цепь плясок и игр. Сюита в большинстве русских

Порядок и связь звеньев

Слайд 9«Поцелуй земле». «Выплясывания земли».

«Поцелуй» – завершение сюиты; «Выплясывания» - финал первой части.

«Поцелуй земле». «Выплясывания земли».

«Поцелуй» – завершение сюиты; «Выплясывания» - финал первой части.

Поцелуй земле

Выплясывания земли

Слайд 10Часть вторая. «Великая жертва».

В этой второй части музыка передаёт не внешне игровую

Часть вторая. «Великая жертва».

В этой второй части музыка передаёт не внешне игровую

Затем выдержанный аккорды валторн исчезают: музыка растворяется в шорохе и шелесте, во вздрагивающих судорожных движениях. Тема девушек вырисовывается всё рельефнее, но всё же ещё в отдалении, как манящий отголосок действительности. Под флажолетами флейт её интонируют валторны мягко и тоже словно наощупь:

Слайд 11«Тайные игры девушек». «Хождение по кругам»

На pizzicato виолончелей альты поют только что

«Тайные игры девушек». «Хождение по кругам»

На pizzicato виолончелей альты поют только что

С появлением нового наигрыша (альт-фагот) начинается «Хождение по кругам»:

Поступь музыки чуть ускоряется. Кларнеты подхватывают этот мотив и ведут его параллельно в большой септиме, напряжение растёт. Снова смена поступи, снова осторожное движение. Призывные рога (трубы и валторны) останавливают хождение. Последний эпизод без остатка сметает паническое чувство девушек.

Слайд 12«Величание избранной»

Буйный и дикий взрыв долго сдерживаемой энергии. Словно тяжёлые молоты выковывают

«Величание избранной»

Буйный и дикий взрыв долго сдерживаемой энергии. Словно тяжёлые молоты выковывают

Слайд 13«Взывание к праотцам»

Более бледная и бесцветная архаическая концепция. За повторяющимися пять раз

«Взывание к праотцам»

Более бледная и бесцветная архаическая концепция. За повторяющимися пять раз

Слайд 14«Действо праотцов человеческих»

Медленная поступь. Мерный четырёх дольный ритм: валторны, виолончели и контрабасы,

«Действо праотцов человеческих»

Медленная поступь. Мерный четырёх дольный ритм: валторны, виолончели и контрабасы,

Колорит мрачнеет: зловещее осеннее дуновение (альтовая флейта на фоне фаготов, рожка и альтов) завладевает вниманием и заставляет насторожиться. Шорох и шелест скрипок с сурдинами присоединяются к холодному течению воздуха флейт. Вдруг налетает течение волшебной музыки: флейты продолжают вести свою линию, но вокруг них совершается что-то подобное осеннему обновлению природы, когда неожиданно среди запаха тления и посреди увядания повеет теплом. Это приводит к изложению нового материала. Сумрачно жуткий колорит, явление нездешних образов :

Слайд 15«Великая священная пляска»

Для неё характерен, прежде всего неравномерный такт. В пляске есть

«Великая священная пляска»

Для неё характерен, прежде всего неравномерный такт. В пляске есть

a

b

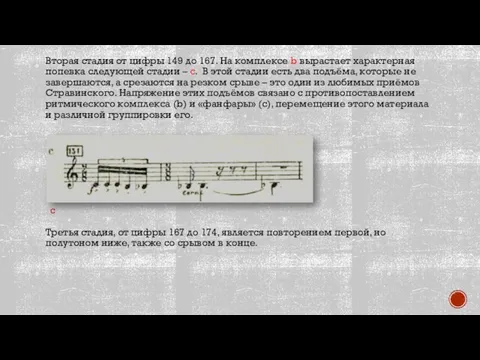

Слайд 16Вторая стадия от цифры 149 до 167. На комплексе b вырастает характерная

Вторая стадия от цифры 149 до 167. На комплексе b вырастает характерная

Третья стадия, от цифры 167 до 174, является повторением первой, но полутоном ниже, также со срывом в конце.

c

Слайд 17Четвёртая стадия, от цифры 174 до 186, даёт новый материал:

Пятая стадия, от

Четвёртая стадия, от цифры 174 до 186, даёт новый материал:

Пятая стадия, от

а)ритмический комплекс;

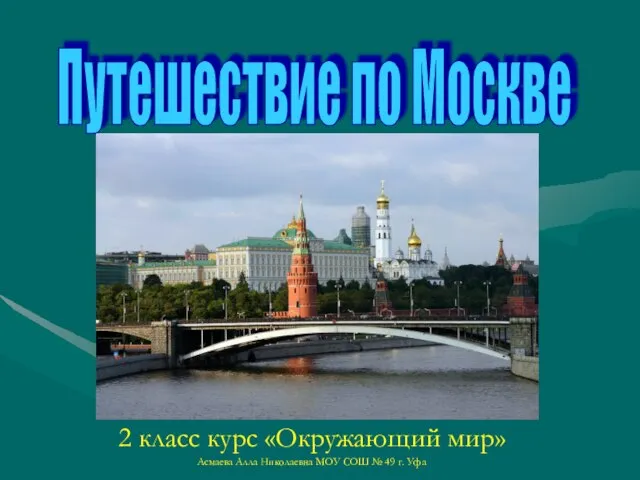

Город Москва

Город Москва Вторая мировая война

Вторая мировая война Демосфен

Демосфен Отмена крепостного права в России. 1861 г

Отмена крепостного права в России. 1861 г Конкурс музейных стендов Их обвенчала война. МОУ Новосветская школа №1 администрации Старобешевского района

Конкурс музейных стендов Их обвенчала война. МОУ Новосветская школа №1 администрации Старобешевского района Храмы - творение мастеров

Храмы - творение мастеров Наследие причудливого века

Наследие причудливого века Образование государства у восточных славян. 6 класс

Образование государства у восточных славян. 6 класс chudesa_sveta (1)

chudesa_sveta (1) Общественно-политическое развитие России в начале XX века

Общественно-политическое развитие России в начале XX века Ледовое побоище

Ледовое побоище Русско-японская война

Русско-японская война Сыны Отечества

Сыны Отечества Москва - столица Родины

Москва - столица Родины Крым и Россия Широка страна моя родная. Никита Сергеевич Хрущёв

Крым и Россия Широка страна моя родная. Никита Сергеевич Хрущёв Презентация на тему Психология потребителя

Презентация на тему Психология потребителя  История Востока

История Востока Mikelandzhelo Buonarotti

Mikelandzhelo Buonarotti Эпоха дворцовых переворотов в России

Эпоха дворцовых переворотов в России Промышленные революции

Промышленные революции Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане Повседневная жизнь населения в Древней Руси 11 - 13 вв

Повседневная жизнь населения в Древней Руси 11 - 13 вв Презентация на тему В афинских школах и гимнасиях (5 класс)

Презентация на тему В афинских школах и гимнасиях (5 класс)  1.4

1.4 Asi hablaba quetzalcoatl

Asi hablaba quetzalcoatl Основы православной культуры Наш дом — Россия

Основы православной культуры Наш дом — Россия Жан Жак Руссо

Жан Жак Руссо Армянская Советская Социалистическая Республика

Армянская Советская Социалистическая Республика