Содержание

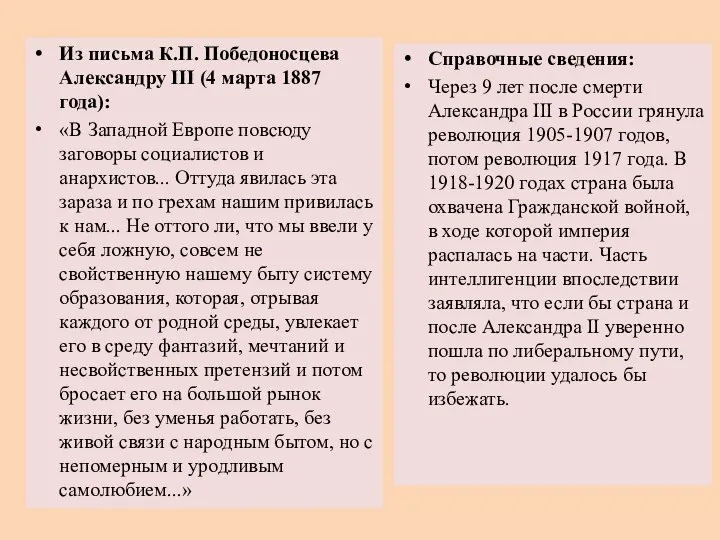

- 2. Из письма К.П. Победоносцева Александру III (4 марта 1887 года): «В Западной Европе повсюду заговоры социалистов

- 4. Александр III: «Я никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужной и полезной для России».

- 5. Второй сын Александра II. после смерти старшего брата стал наследником престола. Образование цесаревича носило военный характер,

- 6. Император Александр III (1881 – 1894) Наследник престола с 20 лет Получил военное образование, из гуманитарных

- 7. У нас есть только два надёжных друга: русская армия и русский флот! У России нет друзей.

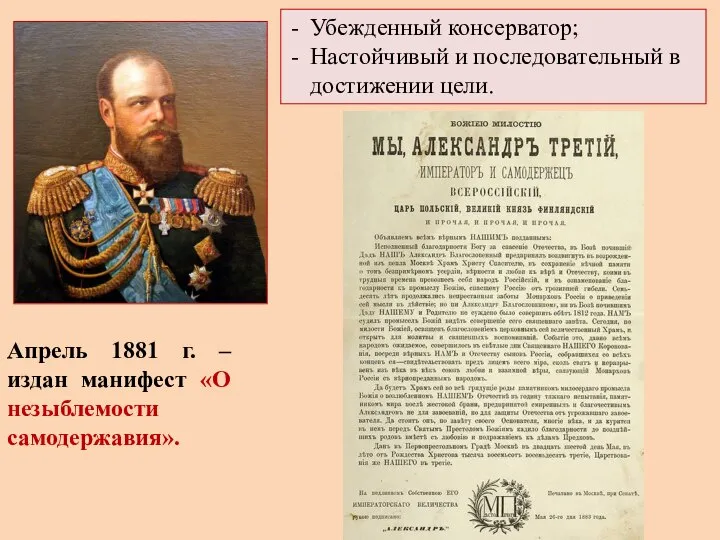

- 8. Убежденный консерватор; Настойчивый и последовательный в достижении цели. Апрель 1881 г. – издан манифест «О незыблемости

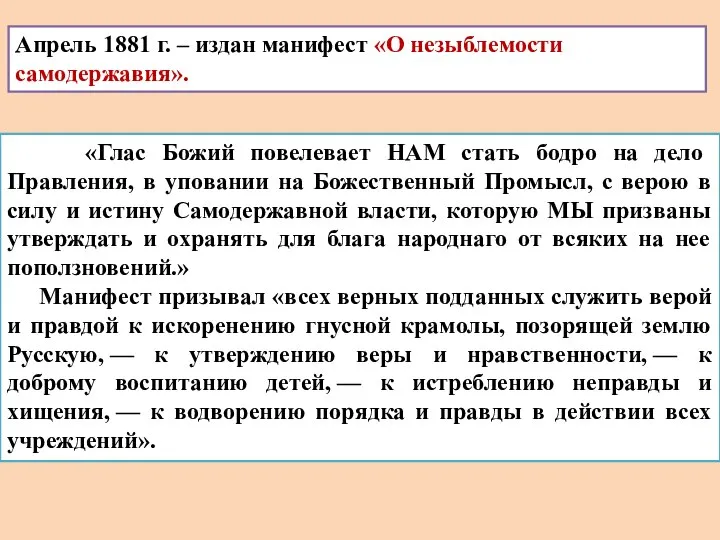

- 9. «Глас Божий повелевает НАМ стать бодро на дело Правления, в уповании на Божественный Промысл, с верою

- 10. «… час страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если

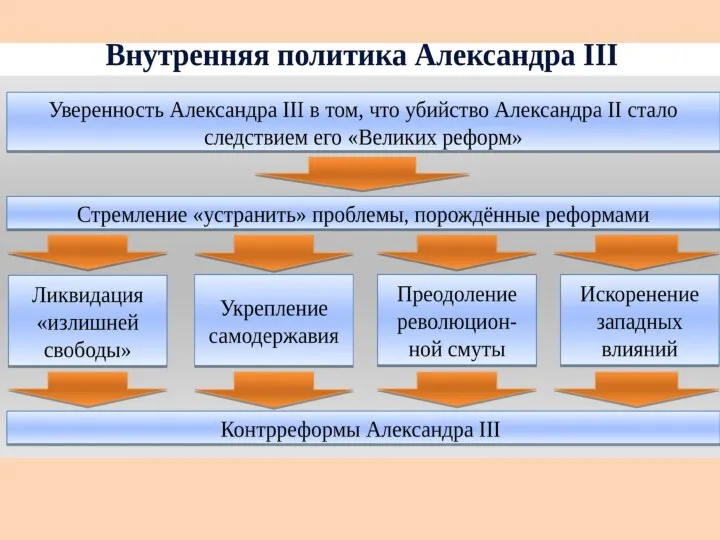

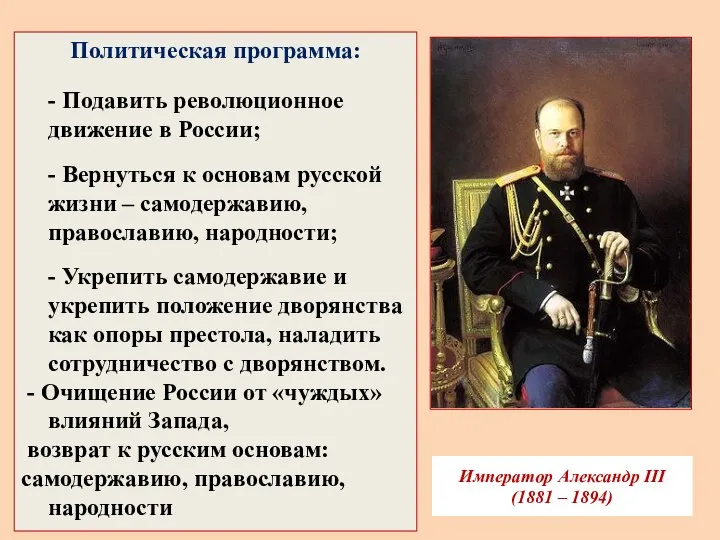

- 11. Император Александр III (1881 – 1894) Политическая программа: - Подавить революционное движение в России; - Вернуться

- 12. Заседание Госсовета 8 марта 1881г. – отказ от Конституции М.Т.Лорис-Меликова. Цель правления Александра III: уничтожение общественно-политического

- 13. 29 апреля 1881 г. – манифест Александра III о незыблемости самодержавия (текст составлен Победоносцевым): главная задача

- 14. Огромным влиянием на Александра III пользовался его воспитатель, обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев. Победоносцев отрицательно оценивал

- 15. Из статьи Победоносцева «Великая ложь нашего времени»: «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия…

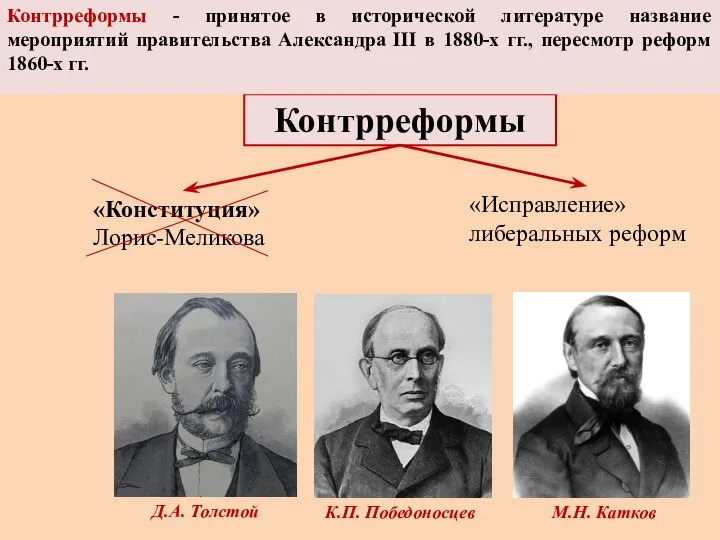

- 16. Контрреформы «Конституция» Лорис-Меликова «Исправление» либеральных реформ Д.А. Толстой К.П. Победоносцев М.Н. Катков Контрреформы - принятое в

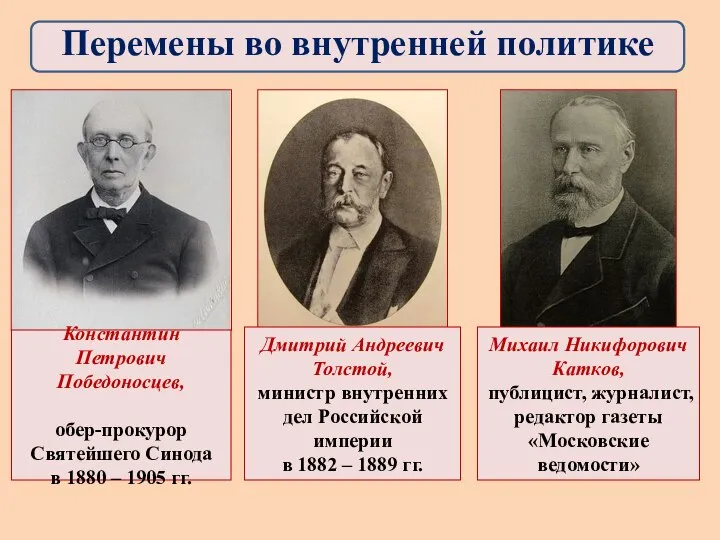

- 17. Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода в 1880 – 1905 гг. Дмитрий Андреевич Толстой, министр внутренних

- 18. Н.П.Игнатьев. Худ. Кустодиев 1902г. Вместо ушедшего в отставку М.Т. Лорис-Меликова министром внутренних дел был назначен Н.П.Игнатьев

- 19. Николай Павлович Игнатьев также разрабатывал проект созыва совещательного Земского собора как истинно русского народного представительства. Но

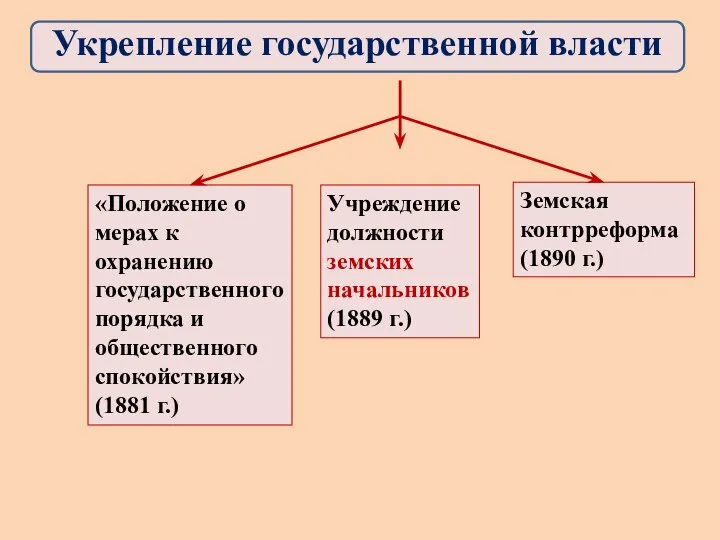

- 20. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» (1881 г.) Учреждение должности земских начальников

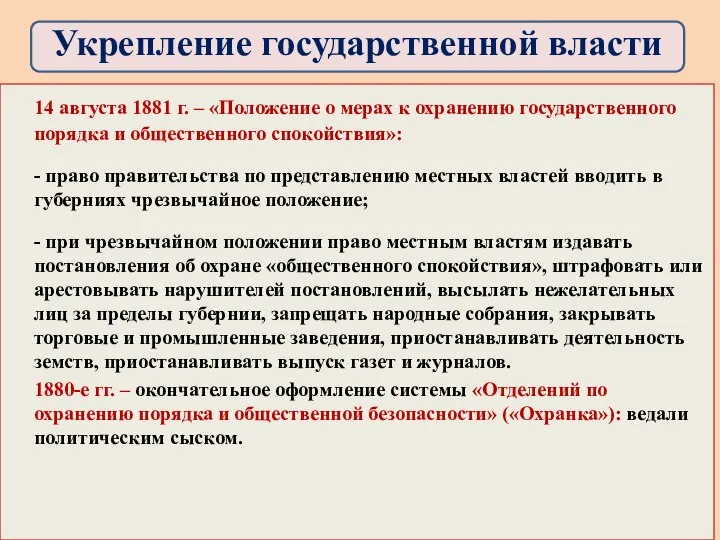

- 21. 14 августа 1881 г. – «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»: -

- 22. В 1889 г. принято «Положение о земских участковых начальниках». Уезд делился на 4–5 участков. Земские начальники

- 23. Контроль над волостным судом фактически предоставил земскому начальнику возможность подвергать крестьян телесному наказанию. Д.А.Толстой: «Телесные наказания

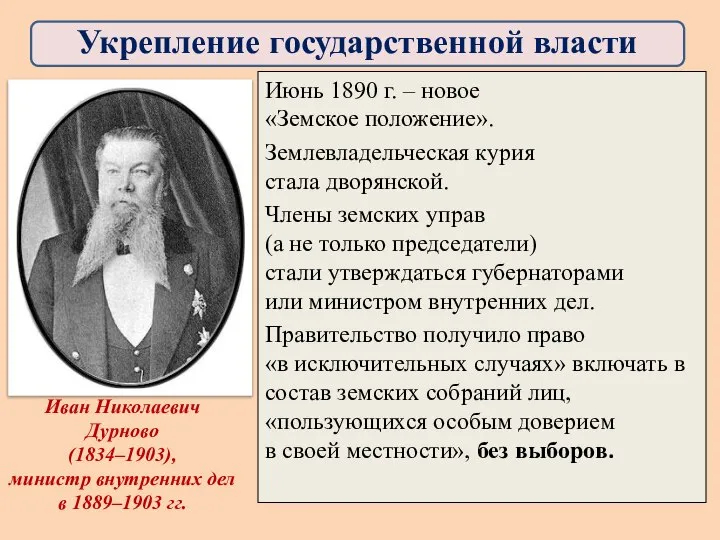

- 24. Июнь 1890 г. – новое «Земское положение». Землевладельческая курия стала дворянской. Члены земских управ (а не

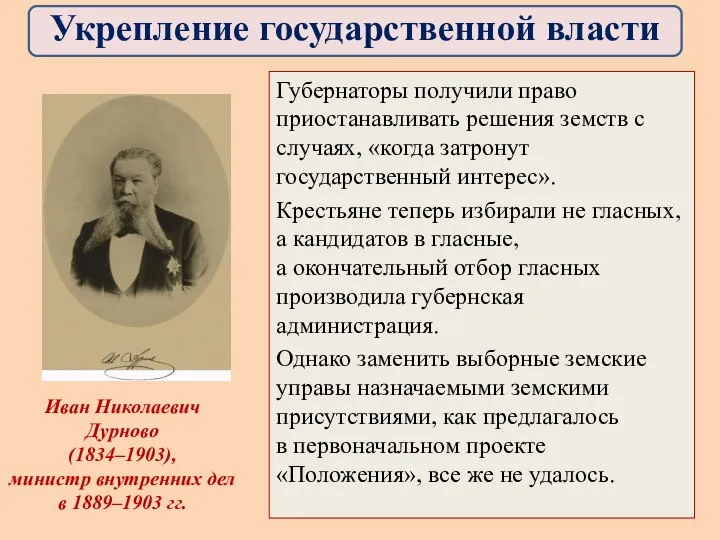

- 25. Губернаторы получили право приостанавливать решения земств с случаях, «когда затронут государственный интерес». Крестьяне теперь избирали не

- 26. Губернское земское собрание Уездные земские собрания Распорядитель-ные органы Уездные земские управы Губернская земская управа Исполнитель- ные

- 27. Губернское земское собрание Уездные земские собрания Распорядитель-ные органы Уездные земские управы Губернская земская управа Исполнитель- ные

- 28. Сословный состав земских собраний (%) Укрепление государственной власти

- 29. 1892 г. – новое «Городовое положение». Значительно повышен имущественный ценз. Лишены избирательных прав «владельцы мелкой недвижимой

- 30. Попытки судебной контрреформы К.П. Победоносцев: «В Российском государстве не может быть отдельных властей, независимых от центральной

- 31. К.П. Победоносцев: «Учреждение присяжных в уголовном суде оказалось для России совершенно ложным… От этого учреждения необходимо

- 32. Полностью ликвидировать судебные уставы 1864 г. не удалось, однако они были частично пересмотрены. В 1885 г.

- 33. С учреждением земских начальников мировые суды были уничтожены везде, кроме Петербурга, Москвы, Одессы и еще нескольких

- 34. Дмитрий Андреевич Толстой, министр внутренних дел России в 1882 – 1889 гг. Иван Давыдович Делянов, министр

- 35. Закрытие Высших женских курсов (1884 г.) Циркуляр о кухаркиных детях (1887 г.) Расширение сети церковно-приходских школ

- 36. В 1887 г. Делянов издал доклад «О сокращении гимназического образования», повысив оплату за обучение в гимназиях

- 37. 5 июня 1887 г. – циркуляр И. Д. Делянова о переменах в составе учеников гимназий и

- 38. Выступал против земских школ: детям крестьян совершенно не нужны получаемые там знания, оторванные от их реальной

- 39. 1884 г. – новый Университетский устав (текст подготовил М. Н. Катков): Лишение университетов автономии, назначение ректора,

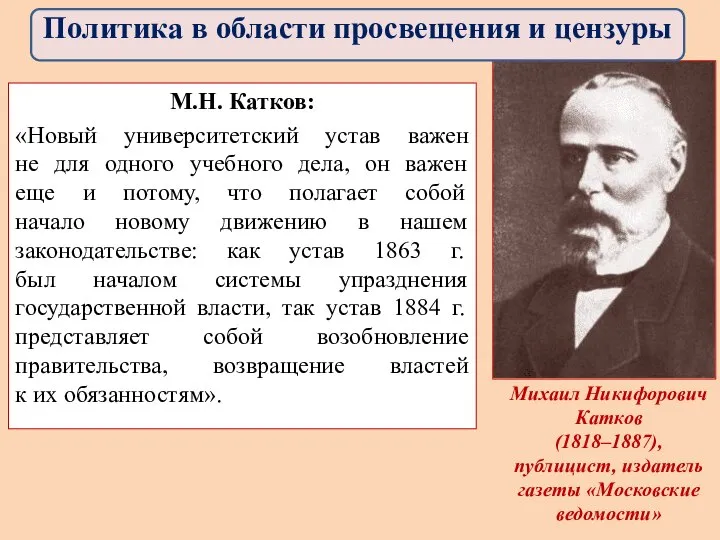

- 40. М.Н. Катков: «Новый университетский устав важен не для одного учебного дела, он важен еще и потому,

- 41. 1884 г. – новый университетский устав. Ректоры, деканы, профессора отныне не избирались, а назначались министром просвещения.

- 42. 1884 г. – студенческие волнения и приостановление занятий в Казанском университете. Арест 100 московских студентов за

- 43. В связи с политикой усиления «надзора за умами» особое внимание было обращено на цензуру. В соответствии

- 44. «Временные правила о печати» 1882 г. Отныне редакции изданий, получивших три предупреждения, после возобновления подвергались предварительной

- 45. Циркуляры Главного цензурного комитета запрещали обсуждать в печати деятельность земств и городских дум, судебные процессы над

- 46. Правительство пыталось оказывать помещикам финансовую поддержку: в 1885 г. был учреждён Дворянский банк, дававший ссуды на

- 47. 28 декабря 1881 г. – закон о прекращении временнообязанного состояния крестьян: - прекращение временнообязанного состояния крестьян;

- 48. 1882 г. запрещен труд детей до 12 лет, а труд 12-15 летних ограничивался 8 часами. 1885

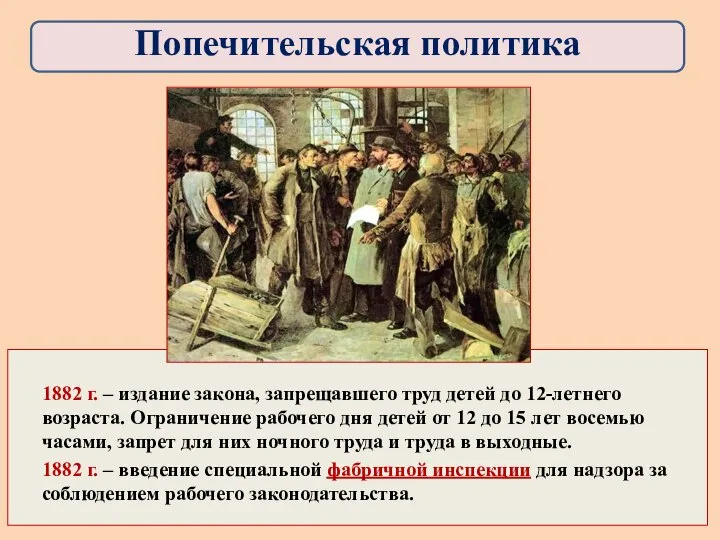

- 49. 1882 г. – издание закона, запрещавшего труд детей до 12-летнего возраста. Ограничение рабочего дня детей от

- 50. 1886 г. – закон о взаимоотношениях предпринимателей с рабочими: - установление некоторых норм штрафов с рабочих;

- 51. В целом внутренняя политика Александра III представляла собой попытку сохранить и укрепить существующий строй, отказавшись от

- 52. Мероприятия правительства Александра III во внутренней политике многие историки называют контрреформами. Контрреформы – мероприятия правительства Александра

- 54. Скачать презентацию

Потомки Перы-богатыря

Потомки Перы-богатыря Египет. Туризм

Египет. Туризм Великий русский князь Александр Ярославович Невский

Великий русский князь Александр Ярославович Невский Roma İmparatorluğu'nun değişen Barbar politikası

Roma İmparatorluğu'nun değişen Barbar politikası Храмовые и дворцовые комплексы как градообразующие центры Древнего мира

Храмовые и дворцовые комплексы как градообразующие центры Древнего мира Тенденції розвитку культури в 1917-1921 р.р

Тенденції розвитку культури в 1917-1921 р.р Европа в эпоху наполеоновских войн

Европа в эпоху наполеоновских войн Презентация на тему Реформа политической системы: цели, этапы, итоги

Презентация на тему Реформа политической системы: цели, этапы, итоги  Петр I Великий

Петр I Великий Город Вологда

Город Вологда Высший подъём революции в ХХ веке. Всероссийская октябрьская стачка. (9 класс)

Высший подъём революции в ХХ веке. Всероссийская октябрьская стачка. (9 класс) Древнейшие государства

Древнейшие государства Эхо войны

Эхо войны Социально-экономическое развитие России в начале XX века

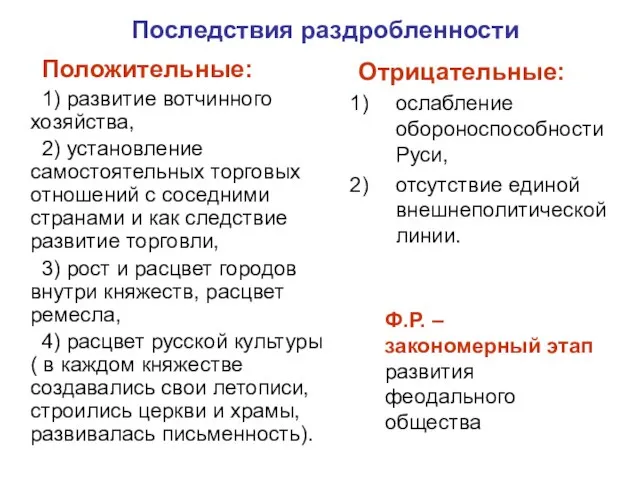

Социально-экономическое развитие России в начале XX века Формирование системы земель — самостоятельных государств. Русские земли в середине XII —XIV веке

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Русские земли в середине XII —XIV веке Нашему земляку - Руслану Сайфуллину посвящается…

Нашему земляку - Руслану Сайфуллину посвящается… Презентация на тему История Древнего Египта

Презентация на тему История Древнего Египта  Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока

Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока Русь и орда

Русь и орда Особенности международных отношений в 30-е годы 20 века

Особенности международных отношений в 30-е годы 20 века 90 лет Параньгинскому району

90 лет Параньгинскому району Конституція Пилипа Орлика. Практична робота

Конституція Пилипа Орлика. Практична робота Корсунь-Шевченківська наступальна операція

Корсунь-Шевченківська наступальна операція Памятные дни декабря

Памятные дни декабря От Февраля к Октябрю. Пролог Гражданской войны. Большевики берут власть

От Февраля к Октябрю. Пролог Гражданской войны. Большевики берут власть Шакиров Юсуп Шакирович

Шакиров Юсуп Шакирович Парад Победы 2020

Парад Победы 2020 Февральская Революция 1917 года

Февральская Революция 1917 года