Содержание

- 2. 30-е годы – один из самых противоречивых и трагических периодов в культуре и искусстве. Попрание гуманистических

- 3. В 30-е годы пути и судьбы художников все более и более расходились. Одни как бы канули

- 4. В скульптуре стало заметно тяготение к идеальной натуре. Особенно это сказалось в монументальных памятниках деятелям культуры,

- 5. В 30-е годы возникали многочисленные скульптурные памятники, включавшиеся в ансамбли площадей и улиц разных городов. Над

- 6. Развитие монументальных форм искусства не помешало лирическим или углубленно психологическим жанрам. В скульптуре, например, успешно развивается

- 8. Скачать презентацию

Слайд 2 30-е годы – один из самых противоречивых и трагических периодов в культуре

30-е годы – один из самых противоречивых и трагических периодов в культуре

и искусстве. Попрание гуманистических принципов в жизни общества отразилось на творческой атмосфере. Была нарушена основа основ творческого процесса – свобода самовыражения художника. Над художественной жизнью страны довлел метод социалистического реализма (соцреализм), который использовался для политического контроля над художественным процессом.

Слайд 3 В 30-е годы пути и судьбы художников все более и более расходились.

В 30-е годы пути и судьбы художников все более и более расходились.

Одни как бы канули в небытие (Филонов, Малевич), другие стали «ведущими художниками эпохи». Появились бесчисленные произведения о «вожде, учителе и друге», бесчисленные портреты «вождя народов».

Вместе с тем в искусстве 30-х годов можно назвать немало имен интересно работающих художников, таких как Петров-Водкин, Кончаловский, Сарьян, Фаворский и др. Много и плодотворно работал Дейнека. Он расширяет тематику своих произведений за счет жанровых картинок, портретных и пейзажных зарисовок. Одно из поэтичнейших и романтических произведений Дейнеки – картина «Будущие летчики».

Официально признанные художники создавали иллюзорный образ ликующей праздничной жизни, столь несоответствующей действительности.

Одним из методов художественного искусства 30-х годов является монументализм . Об этом свидетельствуют Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, канал им. Москвы, строительство метрополитена, дворцов культуры, театров, санаториев и пр. В жанре монументальной живописи ведущее место принадлежит Дейнеке и Лансере. Так, Лансере исполнил росписи ресторанного зала Казанского вокзала в Москве, ресторанного зала гостиницы «Москва» и др. Примером монументальной живописи является и роспись Дома моделей в Москве, исполненная Фаворским.

Вместе с тем в искусстве 30-х годов можно назвать немало имен интересно работающих художников, таких как Петров-Водкин, Кончаловский, Сарьян, Фаворский и др. Много и плодотворно работал Дейнека. Он расширяет тематику своих произведений за счет жанровых картинок, портретных и пейзажных зарисовок. Одно из поэтичнейших и романтических произведений Дейнеки – картина «Будущие летчики».

Официально признанные художники создавали иллюзорный образ ликующей праздничной жизни, столь несоответствующей действительности.

Одним из методов художественного искусства 30-х годов является монументализм . Об этом свидетельствуют Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, канал им. Москвы, строительство метрополитена, дворцов культуры, театров, санаториев и пр. В жанре монументальной живописи ведущее место принадлежит Дейнеке и Лансере. Так, Лансере исполнил росписи ресторанного зала Казанского вокзала в Москве, ресторанного зала гостиницы «Москва» и др. Примером монументальной живописи является и роспись Дома моделей в Москве, исполненная Фаворским.

Слайд 4 В скульптуре стало заметно тяготение к идеальной натуре. Особенно это сказалось в

В скульптуре стало заметно тяготение к идеальной натуре. Особенно это сказалось в

монументальных памятниках деятелям культуры, героям гражданской войны. Например, памятник Шевченко в Харькове, Чапаеву в Куйбышеве. Скульптор Манизер вместе со своими учениками исполнил ряд статуй для станции «Площадь Революции» Московского метрополитена.

Скульптор Мухина вместе с архитектором Иофаном создали скульптурную группу «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

В 30-е годы интересно развивается анамалистическая скульптура, где выделяются имена двух мастеров – Вагина («Гималайский медведь», «Тигр») и Ефимова («Кошка с шаром», «Петух»).

В графике плодотворно работают Фаворский, Кибрик, Герасимов.

Но именно в это время значительно пострадали многие памятники архитектуры. Были уничтожены Сухорева башня, Храм Христа Спасителя, построенный на народные пожертвования в честь победы над Наполеоном, Чудов монастырь в Кремле, Красные ворота и множество других памятников, созданных талантом и трудом народа.

Скульптор Мухина вместе с архитектором Иофаном создали скульптурную группу «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

В 30-е годы интересно развивается анамалистическая скульптура, где выделяются имена двух мастеров – Вагина («Гималайский медведь», «Тигр») и Ефимова («Кошка с шаром», «Петух»).

В графике плодотворно работают Фаворский, Кибрик, Герасимов.

Но именно в это время значительно пострадали многие памятники архитектуры. Были уничтожены Сухорева башня, Храм Христа Спасителя, построенный на народные пожертвования в честь победы над Наполеоном, Чудов монастырь в Кремле, Красные ворота и множество других памятников, созданных талантом и трудом народа.

Слайд 5В 30-е годы возникали многочисленные скульптурные памятники, включавшиеся в ансамбли площадей и

В 30-е годы возникали многочисленные скульптурные памятники, включавшиеся в ансамбли площадей и

улиц разных городов. Над проектами памятников работали скульпторы В. И. Мухина и И. Д. Шадр (см. статьи «В. И. Мухина» и «И. Д. Шадр»), С. Д. Меркуров и М. Г. Манизер (1891 — 1966), Н. В. Томский (р. 1900) и С. Д. Лебедева (1892—1967). В 30-е годы началась широкая реализация того плана монументальной пропаганды, который был задуман Лениным и начал осуществляться в первые годы революции.

Слайд 6Развитие монументальных форм искусства не помешало лирическим или углубленно психологическим жанрам. В

Развитие монументальных форм искусства не помешало лирическим или углубленно психологическим жанрам. В

скульптуре, например, успешно развивается портрет. Больших успехов в этом жанре добилась Сарра Лебедева (1892—1967) — знаток человеческих характеров, умеющая подмечать еле заметные движения души. Лебедева всегда акцентирует внимание на том особом, что присуще лишь данной модели. Ее «Ч к а л о в» — это одаренная цельная личность, направившая всю силу характера к достижению цели своей жизни. Лебедева очень свободно лепит свои портреты: они не приглажены, в них есть внешние черты этюдности, но от этого они кажутся особенно живыми.

История России IX-XX веков по теории модернизации. 10 класс Вводный урок.

История России IX-XX веков по теории модернизации. 10 класс Вводный урок. Возникновение и развитие древнерусского государства (IX- начало XII вв.)

Возникновение и развитие древнерусского государства (IX- начало XII вв.) Они были первыми

Они были первыми Город-герой Севастополь

Город-герой Севастополь Образование государства в Древнем Египте

Образование государства в Древнем Египте Средневековье как историческая эпоха

Средневековье как историческая эпоха Презентация на тему Столыпинские реформы

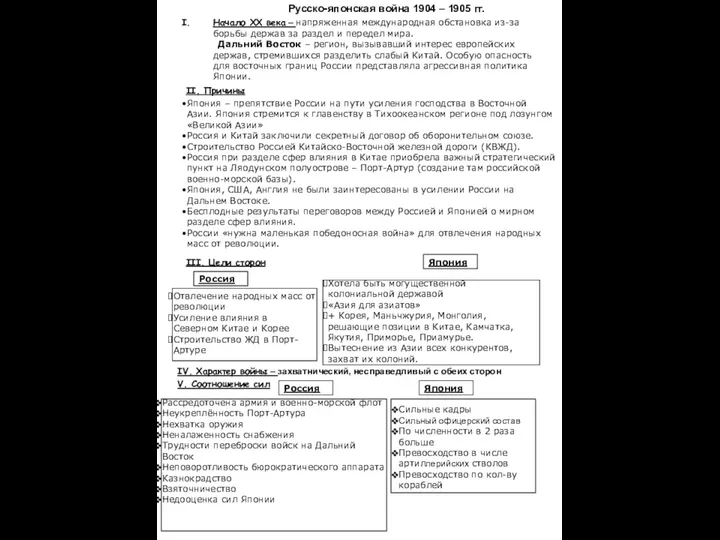

Презентация на тему Столыпинские реформы  Русско-японская война. 1904 – 1905 гг

Русско-японская война. 1904 – 1905 гг Культура русского зарубежья

Культура русского зарубежья Презентация на тему "Король Артур" - презентации по Истории

Презентация на тему "Король Артур" - презентации по Истории  МГТУ им. Н.Э. Баумана в годы Великой Отечественной войны: О бауманцах и их вкладе в Победу (1941-1945 гг.)

МГТУ им. Н.Э. Баумана в годы Великой Отечественной войны: О бауманцах и их вкладе в Победу (1941-1945 гг.) Нюрнбергский процесс

Нюрнбергский процесс II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Падение Западной Римской империи. 5 класс

Падение Западной Римской империи. 5 класс Солдат Победы - Комбат Неустроев

Солдат Победы - Комбат Неустроев Село Дмитриевское

Село Дмитриевское Презентация книги Директора ИИПСН, д.и.н., проф. С.Г. Веригина

Презентация книги Директора ИИПСН, д.и.н., проф. С.Г. Веригина Самозванцы в России

Самозванцы в России Набатейское Царство

Набатейское Царство Духовенство в России в XVIII-ХІХ веках

Духовенство в России в XVIII-ХІХ веках Пазл Маршалы Победы

Пазл Маршалы Победы Великий сын земли русской. А. Невский

Великий сын земли русской. А. Невский Артемовская трагедия в годы Великой Отечественной войны

Артемовская трагедия в годы Великой Отечественной войны Ислам в Вятско-Камском регионе: XIX – начало XXI вв. Лекция 6.Часть 2

Ислам в Вятско-Камском регионе: XIX – начало XXI вв. Лекция 6.Часть 2 Чернофигурные вазы Древней Греции

Чернофигурные вазы Древней Греции Лазаревская эпоха

Лазаревская эпоха Металдар құпиясы

Металдар құпиясы Культурное развитие западных стран на рубеже веков

Культурное развитие западных стран на рубеже веков