Содержание

- 2. Местное самоуправление- это автономная деятельность самоорганизовавшегося населения. Конституция России не только признает и закрепляет местное самоуправление,

- 3. Основные этапы местного самоуправления Древнерусский этап, который берет свое начало в Киевской Руси и включает период

- 4. Древнерусский этап, который берет свое начало в Киевской Руси и включает период феодальной раздробленности Этап связан

- 5. Этап Московской Руси, который берет свое начало в период централизации и завершается созданием Российской империи Развитие

- 6. Имперский период В период империи для местного самоуправления пришли неблагоприятные времена. Государственная власть, которая старалась стать

- 7. Позднеимперский период Реформы середины девятнадцатого столетия позволили сформировать правовую основу для дальнейшего развития элементов местного самоуправления,

- 8. Позднеимперский период Городская Дума имела существенные полномочия: она назначала выборы городских должностных лиц, устанавливала городские сборы

- 9. Республиканский период Переход России от монархии к республике сказался и на судьбе местного самоуправления. Февральская революция

- 10. Советский этап После октябрьской революции 1917 г. начался процесс разрушения старого государственного аппарата, а вместе с

- 11. Современный этап Современный этап в развитии местного самоуправления наступил после разрушения СССР и смены идеологических ориентиров

- 12. Выводы по первому вопросу Исторические традиции развития местного самоуправления представляют собой составную часть национальной правовой традиции,

- 13. 2.Введение Положений о земских учреждениях. Функции земских органов управления Отмена крепостного права в 1861 году потребовала

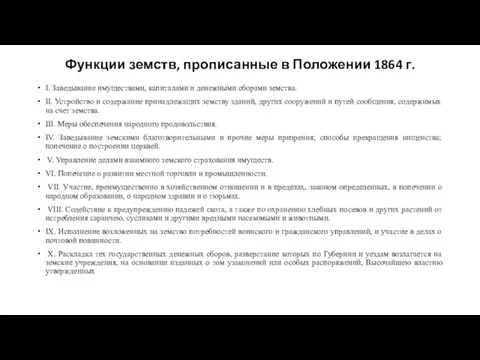

- 14. Функции земств, прописанные в Положении 1864 г. I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами земства. II.

- 15. Функции земств, прописанные в Положении 1864 г. . XI. Назначение, раскладка, взимание и расходование, на основании

- 16. Функции земств, прописанные в Положении 1864 г. 64. К ведомству уездных земских учреждений, кроме того, в

- 19. Скачать презентацию

Слайд 2Местное самоуправление- это автономная деятельность самоорганизовавшегося населения.

Конституция России не только признает

Местное самоуправление- это автономная деятельность самоорганизовавшегося населения.

Конституция России не только признает

Слайд 3Основные этапы местного самоуправления

Древнерусский этап, который берет свое начало в Киевской Руси

Основные этапы местного самоуправления

Древнерусский этап, который берет свое начало в Киевской Руси

этап Московской Руси, который берет свое начало в период централизации и завершается созданием Российской империи;

имперский этап (до реформ середины ХIХ века);

позднеимперский этап (середина ХIХ – начало ХХ века);

республиканский этап (1917г.);

советский этап (1918-1991);

современный этап (1991 – по настоящее время).

Слайд 4Древнерусский этап, который берет свое начало в Киевской Руси и включает период

Древнерусский этап, который берет свое начало в Киевской Руси и включает период

Этап связан с элементами самоуправления в повседневной и политической жизни Киева, а затем Псковской и Новгородской феодальных республик. В это время сохранялось вечевое начало, а в феодальных республиках также и выборность высшей администрации: посадник, тысяцкий и даже местный епископ выбирались на вече. Вече, которое по своей сущности являлось городским собранием, принимало важнейшие для жизни города решения голосованием.

Слайд 5Этап Московской Руси, который берет свое начало в период централизации и завершается

Этап Московской Руси, который берет свое начало в период централизации и завершается

Развитие начал самоуправления в период централизации связано в первую очередь с губными учреждениями Ивана IV.

В результате проведенной Иваном Грозным в 30-40-х гг. ХVI в. земской реформы на смену прежним местным правителям - наместникам и волостелям пришли выборные лица из числа посадского и крестьянского населения - земские власти. Кроме земской реформы, Иван Грозный провел также губную реформу, в ходе которой были созданы органы губного самоуправления, ставшие новым важным звеном в системе организации местной власти.

Возглавлял губное ведомство губной староста. Главным «принципом формирования губных учреждений стала выборность представителей от местного общества, что вполне соответствовало духу и принципам сословно-представительной монархии».

При губных избах состояли также иные выборные представители власти: сотские, пятидесятские и десятские, которые избирались жителями, чтобы затем выполнять обязанности полицейского характера.

Слайд 6Имперский период

В период империи для местного самоуправления пришли неблагоприятные времена. Государственная власть,

Имперский период

В период империи для местного самоуправления пришли неблагоприятные времена. Государственная власть,

В этот период в городах продолжали действовать мирские посадские сходы и сформированные ими структуры самоуправления, такие, как старшины, старосты, гражданские советы. Но все они по любым вопросам должны были подчиняться магистрату. В итоге, магистраты по своему положению стояли над органами самоуправления. В целом, государственные реформы Петра I отрицательно повлияли на развитие местного самоуправления.

Определенное развитие местное самоуправление получило при Екатерине II. Прежде всего, следует отметить «Грамоту на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785г., которая установила новое формальное деление городского общества.

Городовым обывателям предписывалось составить общую Городскую Думу и шестигласную Городскую Думу, в которую входило по одному гласному от каждой категории городского общества. Ведению Городской Думы подлежали, в основном, вопросы хозяйственного характера: пропитание жителей города, поддержание порядка в городе, поощрение завоза в город товаров, постройка городских зданий, пристаней, магазинов и т.д., увеличение городских доходов, распространение благотворительных заведений.

Слайд 7Позднеимперский период

Реформы середины девятнадцатого столетия позволили сформировать правовую основу для дальнейшего развития

Позднеимперский период

Реформы середины девятнадцатого столетия позволили сформировать правовую основу для дальнейшего развития

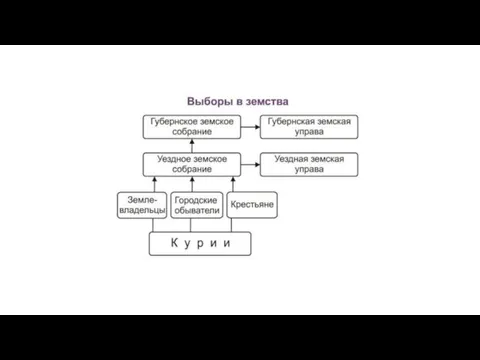

Положение о губернских и уездных земских учреждениях впервые в Российской империи закрепило создание всесословных местных учреждений, в выборах в которых могли участвовать различные слои населения.

Реформа городского самоуправления стала логичным продолжением земской реформы. 16 июня 1870 г. было утверждено Городовое положение. Согласно этому акту, в 509 городах России вводились новые всесословные органы городского самоуправления – городские думы, которые избирались городским населением на срок четыре года и из своей среды формировали исполнительные органы – городские управы.

Слайд 8Позднеимперский период

Городская Дума имела существенные полномочия: она назначала выборы городских должностных лиц,

Позднеимперский период

Городская Дума имела существенные полномочия: она назначала выборы городских должностных лиц,

Местное самоуправление в Российской империи, которое стало развиваться после отмены крепостного права, создавалось сверху, по инициативе правительства, а не снизу, по инициативе общества.

Функции его были ограничены только хозяйственными вопросами, причем исключительно на местном уровне. Законодательство о выборах было основано на системе цензов, что стало пережитком феодальных отношений в обществе, к тому же повседневная деятельность органов местного самоуправления подвергалась мелочной регламентации со стороны административного аппарата.

Слайд 9Республиканский период

Переход России от монархии к республике сказался и на судьбе местного

Республиканский период

Переход России от монархии к республике сказался и на судьбе местного

Временное правительство осуществило определенные преобразования земских и городских органов самоуправления. Были расширены их полномочия органов, изменен порядок взаимодействия их с государственной властью, изменена система выборов на принципах всеобщего и равного избирательного права.

В этот же период стали возникать новые структуры - общественные комитеты самой разной направленности, а также советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Слайд 10Советский этап

После октябрьской революции 1917 г. начался процесс разрушения старого государственного аппарата,

Советский этап

После октябрьской революции 1917 г. начался процесс разрушения старого государственного аппарата,

В советский период функции, которые раньше выполняло местное самоуправление, полностью были переданы местным советам. Но советы были включены в систему государственной власти, входили во властную пирамиду, и это фактически лишило эти органы права называться органами местного самоуправления.

Слайд 11Современный этап

Современный этап в развитии местного самоуправления наступил после разрушения СССР и

Современный этап

Современный этап в развитии местного самоуправления наступил после разрушения СССР и

Слайд 12Выводы по первому вопросу

Исторические традиции развития местного самоуправления представляют собой составную часть

Выводы по первому вопросу

Исторические традиции развития местного самоуправления представляют собой составную часть

Особенности развития местного самоуправления в исторической ретроспективе определяются такими факторами, как географическое положение страны, менталитет населения, формы развития государственно-властных отношений;

Изначально для нашей страны было характерно наличие элементов самоуправления, которые берут свое начало в вечевом строе общества;

Централизация государственной власти, которая осуществлялась вынужденно под воздействием внешней угрозы, приводила к ликвидации структур самоуправления и заменой их органами местного управления, встроенных во властную вертикаль; в результате решение местных вопросов осуществлялось нередко не в интересах населения, а в интересах государственной власти;

Исторически развитие российской государственности было связано с процессом централизации, с объединением раздробленных частей страны, в силу чего важную роль играла проблема построения эффективной и централизованной системы государственного управления, в рамках которой структурам местного самоуправления просто не было места.

В период реформ государство само инициировало создание структур и органов местного самоуправления, но при этом ограничивало их функции хозяйственными вопросами и ставило их под жесткий административный контроль.

В силу исторических факторов и обстоятельств в Российской империи не возникло устойчивых предпосылок для возможного создания эффективной независимой системы местного самоуправления.

Слайд 132.Введение Положений о земских учреждениях. Функции земских органов управления

Отмена крепостного права в

2.Введение Положений о земских учреждениях. Функции земских органов управления

Отмена крепостного права в

1 января 1864 г. император Александр II издал «Положение о губернских и уездных земских учреждениях».

Первоначально земская реформа затрагивала только 33 губернии. Под действия «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» не попадали прибалтийские, польско-литовские губернии, Архангельская, Астраханская, Юрьевская, Могилевская, а также области Бессарабская и Войска Донского. К 1911 году земства существовали в 43 губерниях. Земские учреждения разделялись, согласно ст. 1-й сего Положения, на уездные и губернские.

Слайд 14

Функции земств, прописанные в Положении 1864 г.

I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными

Функции земств, прописанные в Положении 1864 г.

I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными

II. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других сооружений и путей сообщения, содержимых на счет земства.

III. Меры обеспечения народного продовольствия.

IV. Заведывание земскими благотворительными и прочие меры призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построении церквей.

V. Управление делами взаимного земского страхования имуществ.

VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленности.

VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в пределах, законом определенных, в попечении о народном образовании, о народном здравии и о тюрьмах.

VIII. Содействие к предупреждению падежей скота, а также по охранению хлебных посевов и других растений от истребления саранчею, сусликами и другими вредными насекомыми и животными.

IX. Исполнение возложенных на земство потребностей воинского и гражданского управлений, и участие в делах о почтовой повинности.

X. Раскладка тех государственных денежных сборов, разверстание которых по Губернии и уездам возлагается на земские учреждения, на основании изданных о том узаконений или особых распоряжений, Высочайшею властию утвержденных

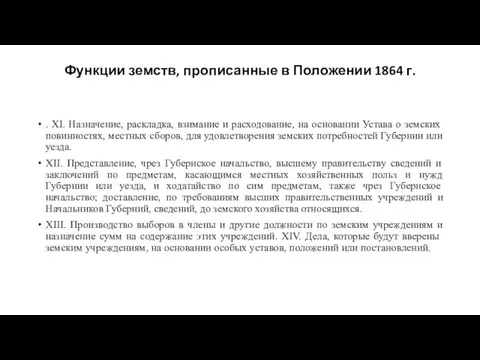

Слайд 15Функции земств, прописанные в Положении 1864 г.

. XI. Назначение, раскладка, взимание и

Функции земств, прописанные в Положении 1864 г.

. XI. Назначение, раскладка, взимание и

XII. Представление, чрез Губернское начальство, высшему правительству сведений и заключений по предметам, касающимся местных хозяйственных польз и нужд Губернии или уезда, и ходатайство по сим предметам, также чрез Губернское начальство; доставление, по требованиям высших правительственных учреждений и Начальников Губерний, сведений, до земского хозяйства относящихся.

XIII. Производство выборов в члены и другие должности по земским учреждениям и назначение сумм на содержание этих учреждений. XIV. Дела, которые будут вверены земским учреждениям, на основании особых уставов, положений или постановлений.

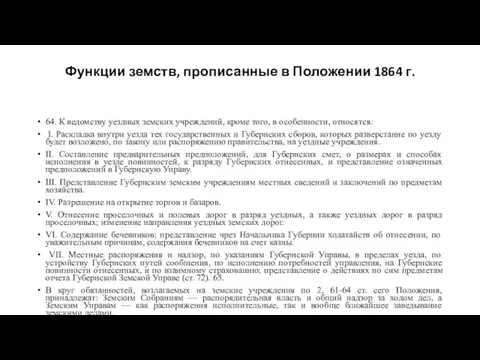

Слайд 16

Функции земств, прописанные в Положении 1864 г.

64. К ведомству уездных земских учреждений,

Функции земств, прописанные в Положении 1864 г.

64. К ведомству уездных земских учреждений,

I. Раскладка внутри уезда тех государственных и Губернских сборов, которых разверстание по уезду будет возложено, по закону или распоряжению правительства, на уездные учреждения.

II. Составление предварительных предположений, для Губернских смет, о размерах и способах исполнения в уезде повинностей, к разряду Губернских отнесенных, и представление означенных предположений в Губернскую Управу.

III. Представление Губернским земским учреждениям местных сведений и заключений по предметам хозяйства.

IV. Разрешение на открытие торгов и базаров.

V. Отнесение проселочных и полевых дорог в разряд уездных, а также уездных дорог в разряд проселочных; изменение направления уездных земских дорог.

VI. Содержание бечевников; представление чрез Начальника Губернии ходатайств об отнесении, по уважительным причинам, содержания бечевников на счет казны.

VII. Местные распоряжения и надзор, по указаниям Губернской Управы, в пределах уезда, по устройству Губернских путей сообщения, по исполнению потребностей управления, на Губернские повинности отнесенных, и по взаимному страхованию; представление о действиях по сим предметам отчета Губернской Земской Управе (ст. 72). 65.

В круг обязанностей, возлагаемых на земские учреждения по 2, 61-64 ст. сего Положения, принадлежат: Земским Собраниям — распорядительная власть и общий надзор за ходом дел, а Земским Управам — как распоряжения исполнительные, так и вообще ближайшее заведывание земскими делами.

cdd5dd06fbc24621bc641b5c1be78523

cdd5dd06fbc24621bc641b5c1be78523 Архитектура Древней Руси

Архитектура Древней Руси День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры Возникновение и эволюция системы международных экономических отношений

Возникновение и эволюция системы международных экономических отношений Русское искусство XVII-XVIII веков

Русское искусство XVII-XVIII веков Великобратания в XIX веке, Германия в XIX веке

Великобратания в XIX веке, Германия в XIX веке Мемориальный ансамбль Воинской Славы в городе Йошкар - Оле

Мемориальный ансамбль Воинской Славы в городе Йошкар - Оле Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду Липовка в прошлом

Липовка в прошлом Восточные славяне

Восточные славяне От традиционного общества к обществу индустриальному (урок 1)

От традиционного общества к обществу индустриальному (урок 1) Письменность и знания Древних Египтян

Письменность и знания Древних Египтян Трудом ковалась Победа

Трудом ковалась Победа Семинар №7. Социальная сущность реформ Петра I

Семинар №7. Социальная сущность реформ Петра I Как устраняли последствия аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС

Как устраняли последствия аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС Положение рабочих в XVIII веке. Англия

Положение рабочих в XVIII веке. Англия Якобиты. Краткая история восстаний

Якобиты. Краткая история восстаний Дети на войне

Дети на войне День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры Древняя Русь в IX-XIII веках

Древняя Русь в IX-XIII веках Презентация на тему Брестская крепость

Презентация на тему Брестская крепость  Дорогами памяти. День памяти и скорби

Дорогами памяти. День памяти и скорби Восстание Пугачёва (1773-75)

Восстание Пугачёва (1773-75) Презентация на тему Социально-экономическоеразвитие России в 1907-14 гг

Презентация на тему Социально-экономическоеразвитие России в 1907-14 гг  Искусство эпохи средних веков

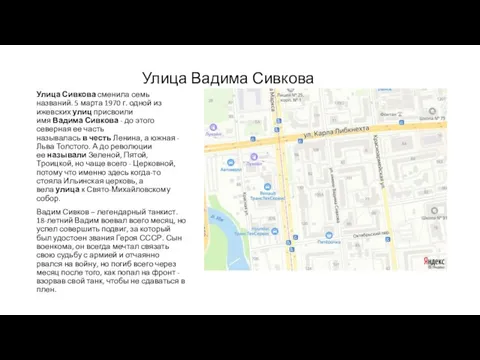

Искусство эпохи средних веков Улица Вадима Сивкова. Г. Ижевск

Улица Вадима Сивкова. Г. Ижевск Я помню, Я горжусь

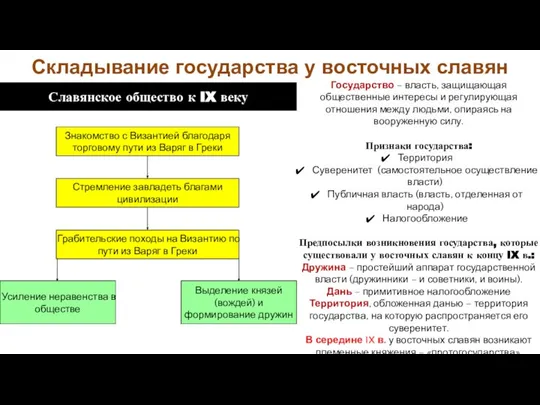

Я помню, Я горжусь 2_Образование_древнерусского_государства

2_Образование_древнерусского_государства