Содержание

- 2. Тема 6: Русская Православная Церковь в эпоху Николая I (1825-1855)

- 3. Император Николай I (1796–1855) : Семейное воспитание: родился за несколько месяцев до кончины Екатерины II и

- 4. Император Николай I (1796–1855) : 3. Религиозное образование: Крестил протоиерей Савва Исаев (при Павле I отстранен

- 5. Личная религиозность императора Николая I и его отношение к церковной жизни: «В отношении религии моим детям

- 6. Богословская концепция православной российской монархии: Святитель Филарет (Дроздов), слово на день рождения императора (25 июня 1851

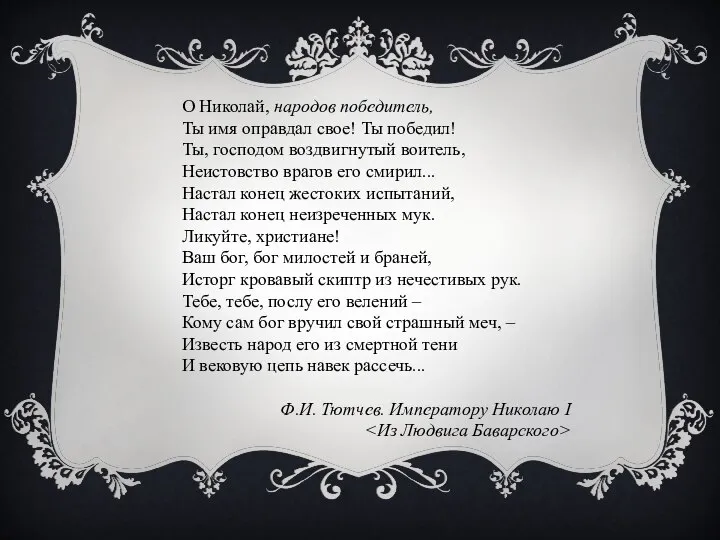

- 7. О Николай, народов победитель, Ты имя оправдал свое! Ты победил! Ты, господом воздвигнутый воитель, Неистовство врагов

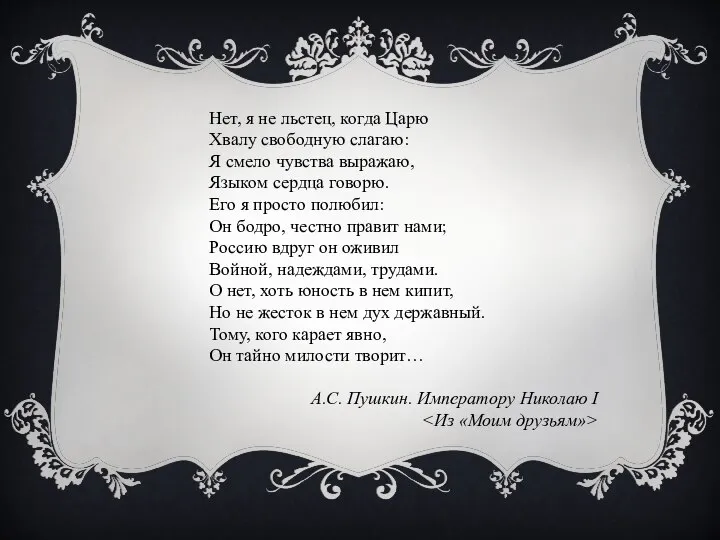

- 8. Нет, я не льстец, когда Царю Хвалу свободную слагаю: Я смело чувства выражаю, Языком сердца говорю.

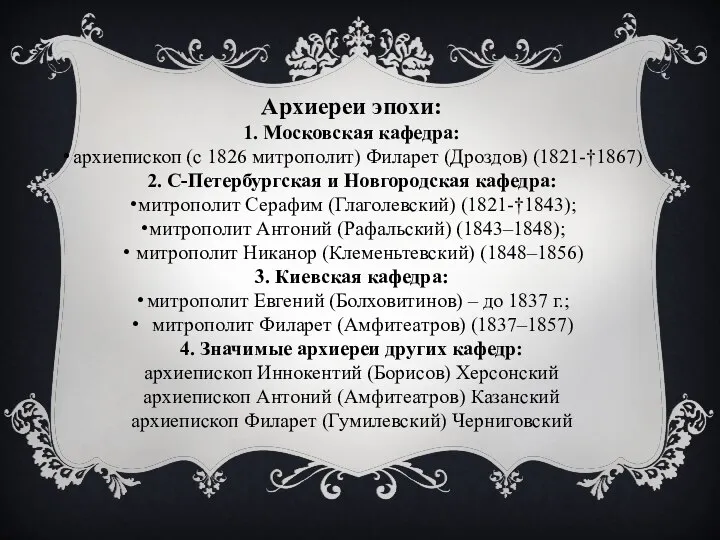

- 9. Архиереи эпохи: 1. Московская кафедра: архиепископ (с 1826 митрополит) Филарет (Дроздов) (1821-†1867) 2. С-Петербургская и Новгородская

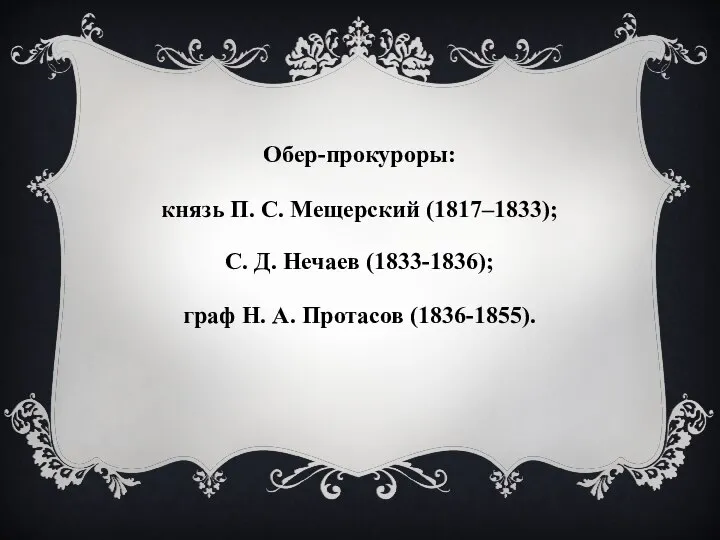

- 10. Обер-прокуроры: князь П. С. Мещерский (1817–1833); С. Д. Нечаев (1833-1836); граф Н. А. Протасов (1836-1855).

- 11. Основа государственной политики при правлении Николая I : «самодержавие, православие и народность» (по словам министра Народного

- 12. Кодификация Русского законодательства 1832 г. Первый Свод законов Российской империи. 40 ст.: Православная Церковь является господствующей

- 13. 42 ст. - разъяснение загадочной фразы о российском императоре как «Главе Церкви», включенную императором Павлом I

- 14. 42 ст. - разъяснение загадочной фразы о российском императоре как «Главе Церкви», включенную императором Павлом I

- 15. Униатство на территории Российской империи в первой половине XIX в. Отношения с униатами – одна из

- 16. Итоги царствования Александра I в отношении к униатам: определенный успех пролатинского направления: по сведениям польских историков,

- 17. События в белорусском и литовском униатстве 1820-30-х гг.: 1827 г.: записка униатского свящ. Иосифа Семашко, члена

- 18. События в белорусском и литовском униатстве 1820-30-х гг.: 1827 г.: записка униатского свящ. Иосифа Семашко, члена

- 19. Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.: Два плана воссоединения униатов: 1) епископа Смарагда, поддержанный Синодом:

- 20. Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.: Согласие Московского и Киевского митрополитов с мнением преосвященного Иосифа,

- 21. Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.: Святейший Синод образовал три новых православных епархии: Литовскую с

- 22. Состояние старообрядчества к началу царствования Николая I: значительно укрепились старообрядческие центры: в начале ХIХ в. московская

- 23. Изменение политики государства по отношению к старообрядчеству: 1826 г.: общины раскольников, прежде всего, Рогожское и Преображенское

- 24. Белокриницкая иерархия В 1839 г. в старообрядческом поселке Белая Криница (Австрийская империя ) предпринята попытка обрести

- 25. Белокриницкая иерархия Вопрос о чине присоединения: инок Павел (Великодворский) вкупе с преосвященным Амвросием - третий чин

- 26. Реакция на учреждение Белокриницкой иерархии: Каноническое послание русского Святейшего Синода в Константинополь: просьба принять меры к

- 28. Скачать презентацию

Слайд 3Император Николай I (1796–1855) :

Семейное воспитание: родился за несколько месяцев до кончины

Император Николай I (1796–1855) :

Семейное воспитание: родился за несколько месяцев до кончины

2. Образование:

общественно-гуманитарное – лучшие ученые времени: правоведы М.А. Балугьянский и В.Г. Кукольник, экономист А.К. Шторх, историк и философ Ф.П. Аделунг; но они не смогли сделать из Николая серьезного ценителя современной учености и образованности. Мнение Николая I: великим князьям были скучны занятия, и они мало что из них выносили.

Слайд 4Император Николай I (1796–1855) :

3. Религиозное образование:

Крестил протоиерей Савва Исаев (при

3. Религиозное образование:

Крестил протоиерей Савва Исаев (при

С 1799 г. законоучитель - протоиерей Павел Криницкий, выпускник Киевской Академии, 8 лет прослуживший в русском храме в Париже (с 1808 г. – духовник Александра I и всей царской семьи);

став императором, избрал духовником прот. Николая Музовского (в 1817 г. учил русскому языку и основам православного вероучения принцессу Шарлоту, невесту Николая; † 1848 ); разделял военные интересы Николая I, единственный в истории Русской Церкви прецедент совмещения в одном лице царского духовника и обер-священника Главного штаба гвардейского и гренадерского корпусов;

С 1848 г. духовник императора и царской семьи - протопресвитер Василий Бажанов, выпускник СПбДА и бывший профессор МДА.

Слайд 5Личная религиозность императора Николая I

и его отношение к церковной жизни:

«В отношении религии

Личная религиозность императора Николая I

и его отношение к церковной жизни:

«В отношении религии

«Если я имею какие сведения о религии и Церкви, то обязан ими брату Александру, а не законоучителю своему»

Не знал религиозных исканий, сомнений и экстазов, апокалиптических восторгов и испугов, не питал симпатий к увлечению западной мистикой, сохранял известную духовную трезвость и строгую верность православию.

Был искреннее благочестив, желал «простой веры»: «как верит русский простолюдин». Желание простоты в духовной жизни иногда оборачивалось упрощением и приводило к нецерковным решениям проблем.

Слайд 6Богословская концепция православной российской монархии:

Святитель Филарет (Дроздов), слово на день рождения императора

Богословская концепция православной российской монархии:

Святитель Филарет (Дроздов), слово на день рождения императора

Убеждение императора Николая, что Бог всегда пребывает с ним и с Россией - императорские манифесты: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся: яко с нами Бог!»; «С нами Бог! никто же на ны!»

Слайд 7О Николай, народов победитель,

Ты имя оправдал свое! Ты победил!

Ты, господом воздвигнутый воитель,

Неистовство врагов

О Николай, народов победитель, Ты имя оправдал свое! Ты победил! Ты, господом воздвигнутый воитель, Неистовство врагов

Тебе, тебе, послу его велений – Кому сам бог вручил свой страшный меч, – Известь народ его из смертной тени И вековую цепь навек рассечь...

Ф.И. Тютчев. Императору Николаю I

<Из Людвига Баварского>

Слайд 8Нет, я не льстец, когда Царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смело чувства выражаю,

Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:

Он бодро,

Нет, я не льстец, когда Царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смело чувства выражаю,

Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:

Он бодро,

Россию вдруг он оживил

Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,

Но не жесток в нем дух державный.

Тому, кого карает явно,

Он тайно милости творит…

А.С. Пушкин. Императору Николаю I

<Из «Моим друзьям»>

Слайд 9Архиереи эпохи:

1. Московская кафедра:

архиепископ (с 1826 митрополит) Филарет (Дроздов) (1821-†1867)

2. С-Петербургская и

Архиереи эпохи:

1. Московская кафедра:

архиепископ (с 1826 митрополит) Филарет (Дроздов) (1821-†1867)

2. С-Петербургская и

митрополит Серафим (Глаголевский) (1821-†1843);

митрополит Антоний (Рафальский) (1843–1848);

митрополит Никанор (Клеменьтевский) (1848–1856)

3. Киевская кафедра:

митрополит Евгений (Болховитинов) – до 1837 г.;

митрополит Филарет (Амфитеатров) (1837–1857)

4. Значимые архиереи других кафедр:

архиепископ Иннокентий (Борисов) Херсонский

архиепископ Антоний (Амфитеатров) Казанский

архиепископ Филарет (Гумилевский) Черниговский

Слайд 10Обер-прокуроры:

князь П. С. Мещерский (1817–1833);

С. Д. Нечаев (1833-1836);

граф Н. А. Протасов

Обер-прокуроры:

князь П. С. Мещерский (1817–1833);

С. Д. Нечаев (1833-1836);

граф Н. А. Протасов

Слайд 11Основа государственной политики при правлении Николая I : «самодержавие, православие и народность»

Основа государственной политики при правлении Николая I : «самодержавие, православие и народность»

Император служил своему народу, Церкви, православной вере, как он понимал это служение.

1850 г. итоговый отчет обер-прокурора Святейшего Синода гр. Н. А. Протасова за 25-летие царствования:

прибавилось 13 епархий и 7 викариатств (к 1855 – еще 2 епархии);

число монашеских обителей выросло от 460 до 600 (включая бывшие униатские);

учреждена новая - Казанская - духовная академия, 8 духовных семинарий (к 1855 г. еще 3); в целом число духовно-учебных заведений возросло с 340 до 421;

в православие обратилось свыше 700 тыс. чел., не считая присоединения униатов;

расходы по духовному ведомству возросли (с 671 237 до 3 804 300 руб.)

Слайд 12Кодификация Русского законодательства 1832 г.

Первый Свод законов Российской империи.

40 ст.: Православная

Кодификация Русского законодательства 1832 г.

Первый Свод законов Российской империи.

40 ст.: Православная

Иноверцам категорически запрещалось вести пропаганду своего учения на территории Российского государства; наоборот, православная миссия среди иноверцев всячески поощрялась, хотя были и особенности в зависимости от регионов. Детей в смешанных браках крестили в Православии. Выход из Православия или принуждение к такому шагу наказывался в судебном порядке.

Российский император обязан принадлежать к православному исповеданию, его Священное коронование совершалось через помазание, во время коронования император должен был читать Символ веры и обещать жить по заповедям Господним.

Слайд 1342 ст. - разъяснение загадочной фразы о российском императоре как «Главе Церкви»,

42 ст. - разъяснение загадочной фразы о российском императоре как «Главе Церкви»,

45 ст. : определено и значение Святейшего Синода: «В церковном управлении самодержавная власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, ею учрежденного».

-

Слайд 1442 ст. - разъяснение загадочной фразы о российском императоре как «Главе Церкви»,

42 ст. - разъяснение загадочной фразы о российском императоре как «Главе Церкви»,

45 ст. : определено и значение Святейшего Синода: «В церковном управлении самодержавная власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, ею учрежденного».

-

Слайд 15Униатство на территории Российской империи в первой половине XIX в.

Отношения с

Униатство на территории Российской империи в первой половине XIX в.

Отношения с

Три тенденции внутри униатов к началу XIX в:

1) усиление латинизации униатства;

2) стремление к сохранению восточного обряда с освобождением от латинизмов («чистота унии»);

3) стремление к воссоединению с Православной Церковью.

Дополнительная проблема внутри униатства – и раскол между приходским униатским духовенством и базилианскими монахами, как по состоянию, так и по отношению к католичеству.

Слайд 16Итоги царствования Александра I в отношении к униатам:

определенный успех пролатинского направления: по

Итоги царствования Александра I в отношении к униатам:

определенный успех пролатинского направления: по

ряд указов русского правительства, препятствовавших дальнейшим переходам униатов в католичество;

1804 г.: в Римско-католическую коллегию, которой подчинялись униаты в России, наряду с 8 католическими членами, введены 4 униата; 1805 г.: она была разделена на 2 департамента: католический и униатский;

титул митрополита униатской Церкви в России получил ревнитель «чистой» унии преосв.й Ираклий (Лисовский);

1809 г.: униатская Церковь на территории России разделена на четыре новых епархии: Виленскую, Полоцкую, Луцкую, Брестскую (без согласования с Римом).

Слайд 17События в белорусском и литовском униатстве 1820-30-х гг.:

1827 г.: записка униатского свящ.

События в белорусском и литовском униатстве 1820-30-х гг.:

1827 г.: записка униатского свящ.

1828 г.: указ правительства: для управления униатами в России образована особая Греко-униатская коллегия; униатские епархии преобразованы в две - Литовскую (митрополит Иосафат (Булгак)) и Белорусскую (епископ Иаков (Мартушевич), викарий - епископ Иосиф (Семашко)); базилианские монастыри подчинены епархиальным архиереям и духовным консисториям; в каждой из двух епархий открыта семинария для униатского юношества.

1831 г.: польское восстание дало повод закрыть базилианские монастыри и передать их Православной Российской Церкви (ослабление пролатинского направления в униатстве).

1832 г.: Д. Н. Блудов назначен министром внутренних дел, униатская коллегия перешла в ведомство этого министерства.

1833 г.: в Полоцке была открыта православная епархия (епископ Смарагд (Крыжановский).

1833 г.: после смерти еп. Иакова митр. Иоасафат (Булгак) перемещен на Белорусскую епархию, а еп. Иосиф (Семашко) поставлен на Литовскую.

Слайд 18События в белорусском и литовском униатстве 1820-30-х гг.:

1827 г.: записка униатского свящ.

События в белорусском и литовском униатстве 1820-30-х гг.:

1827 г.: записка униатского свящ.

1828 г.: указ правительства: для управления униатами в России образована особая Греко-униатская коллегия; униатские епархии преобразованы в две - Литовскую (митрополит Иосафат (Булгак)) и Белорусскую (епископ Иаков (Мартушевич), викарий - епископ Иосиф (Семашко)); базилианские монастыри подчинены епархиальным архиереям и духовным консисториям; в каждой из двух епархий открыта семинария для униатского юношества.

1831 г.: польское восстание дало повод закрыть базилианские монастыри и передать их Православной Российской Церкви (ослабление пролатинского направления в униатстве).

1832 г.: Д. Н. Блудов назначен министром внутренних дел, униатская коллегия перешла в ведомство этого министерства.

1833 г.: в Полоцке была открыта православная епархия (епископ Смарагд (Крыжановский).

1833 г.: после смерти еп. Иакова митр. Иоасафат (Булгак) перемещен на Белорусскую епархию, а еп. Иосиф (Семашко) поставлен на Литовскую.

Слайд 19Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.:

Два плана воссоединения униатов: 1) епископа

Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.:

Два плана воссоединения униатов: 1) епископа

Для согласования планов в 1835 г. образован Секретный комитет по униатским делам в составе трех православных епископов, Иосифа (Семашко), Иосафата (Булгака), трех гражданских чиновников, обер-прокурора Нечаева и Блудов.

В феврале 1838 г. умер митрополит Иосафат (Булгак), во главе Униатской коллегии был поставлен Иосиф (Семашко), вопрос о назначении униатского митрополита остался открытым.

1 декабря 1838 г. - записка Иосифа (Семашко) с предложением немедленного воссоединения униатов с Православной Церковью (775 священнослужителей Литовской епархии готовы принять воссоединение, остальные 160 — ненадежны, и требовать от них подписи бессмысленно).

Слайд 20Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.:

Согласие Московского и Киевского митрополитов с

Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.:

Согласие Московского и Киевского митрополитов с

12 февраля 1839 г. – собор униатских епископов в Полоцке (преосвященный Иосиф (Семашко), его викарий епископ Антоний (Зубко) и епископ Полоцкий Василий (Лужицкий)); акт о возвращении униатов в лоно православия по указанному порядку утвердили Синод и император.

Грамота Синода о воссоединении публично оглашена в Витебске, 15 мая, в день Пятидесятницы митрополитом Киевским Филаретом (Амфитеатровым) (иллюстрация слов праздничного кондака: «Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа»).

Большинство униатского духовенства перешло в православие, большая часть белорусских крестьян приняли воссоединение; центрами сопротивления стали базилианские монастыри, особенно женские, и их сопротивление продолжалось вплоть до 1855 г.

Слайд 21Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.:

Святейший Синод образовал три новых православных

Присоединение белорусских и литовских униатов 1839 г.:

Святейший Синод образовал три новых православных

Греко-униатская коллегия существовала до 1843 г.

Папа Григорий XVI опротестовал воссоединение на заседании Консисториальной конгрегации 22 ноября 1839 г., на письменный протест папы император Николай I не ответил ничего конкретного.

НО!!! Воссоединение 1839 г. не решило проблему униатов во всей полноте: униаты оставались на территории России в Холмской области и в Галиции. Воссоединение первых произошло в 1870-х гг., последних — уже в 1940-х гг.

Слайд 22Состояние старообрядчества к началу царствования Николая I:

значительно укрепились старообрядческие центры: в начале

Состояние старообрядчества к началу царствования Николая I:

значительно укрепились старообрядческие центры: в начале

деятельность старообрядческих предпринимателей стала важным фактором экономики России: кланы Рахмановых, Кузнецовых, Рябушинских, Громовых, Гучковых, Шелапутиных, Ямщиковых, Морозовых обладали огромными капиталами.

Эти центры стали центрами старообрядчества - П. И. Мельников : «Пропаганда его происходила не в часовнях и келиях Рогожского и Преображенского кладбищ, а на фабриках, заводах, в лавках и магазинах…Развитие околомосковской фабричной промышленности приносило громадную пользу России в экономическом отношении, но по стечению обстоятельств принесло в то же время большой ущерб Православной Церкви».

Слайд 23Изменение политики государства

по отношению к старообрядчеству:

1826 г.: общины раскольников, прежде всего,

Изменение политики государства

по отношению к старообрядчеству:

1826 г.: общины раскольников, прежде всего,

1827 г.: Комитет министров запретил старообрядческим священникам совершать переезды из одного уезда в другой.

1834 г.: священникам из провинции запрещено появляться на Рогожском кладбище, предписано не принимать в общины беглых попов; староверческое венчание не признавалось государством, не давало права на получение наследства.

Первая половина 1840-х гг.: запечатано 102 молитвенных дома, 147 разрушено, 12 переданы Православной Церкви.

ИТОГ: крайнее обострение проблемы священства у старообрядцев-поповцев.

Слайд 24Белокриницкая иерархия

В 1839 г. в старообрядческом поселке Белая Криница (Австрийская империя )

Белокриницкая иерархия

В 1839 г. в старообрядческом поселке Белая Криница (Австрийская империя )

Инок Павел (Великодворский): сбор денежных средств, прошение к австрийскому императору о создании епископской кафедры. Поддержка влиятельных иезуитов; декрет австрийского императора 1844 г. о разрешении основать монастырь в Белой Кринице и открыть въезд в него иерархов из-за границы.

Экспедиция инока Павла и монаха Алимпия (Милорадова) с целью поисков архиерея (Славония, Далмация, Палестина, Сирия, Египет). Итог: в Константинополе найден митрополит Амвросий (Паппа-Георгополи Амирей) Босно-Сараевский, удаленный по доносу со своей кафедры и живший на небольшую пенсию.

Преосвященный Амвросий обещал (за деньги) перейти в старообрядчество и поставить «в наместника себе другого архиерея».

Слайд 25Белокриницкая иерархия

Вопрос о чине присоединения: инок Павел (Великодворский) вкупе с преосвященным Амвросием

Белокриницкая иерархия

Вопрос о чине присоединения: инок Павел (Великодворский) вкупе с преосвященным Амвросием

Чин проклятия ересей «переведен на греческие литеры» с выговором «слов по-русски», перед таинством преосв. Амвросий исповедался у старообрядческого иеромонаха Иеронима, хотя тот не знал греческого, а Амвросий – русского языка. Присоединение – 28 октября 1846 г. (7354 г. «от сотворения мира»).

В 1847 г. преосвященный Амвросий поставил в епископа с. Майнос (Турция), наместника Белокриницкой митрополии, дьяка (уставщика) Киприана Тимофеева, получившего в монашестве имя Кирилла, и вместе они поставили третьего архиерея — епископа Славского Аркадия (Дорофеева) для турецких староверов. Таким образом была учреждена Белокриницкая или Австрийская иерархия.

Слайд 26Реакция на учреждение Белокриницкой иерархии:

Каноническое послание русского Святейшего Синода в Константинополь: просьба

Реакция на учреждение Белокриницкой иерархии:

Каноническое послание русского Святейшего Синода в Константинополь: просьба

Российская государственная власть: требование Николая I к австрийским властям закрыть Белокриницкий монастырь, угроза - разрыв дипломатических отношений - митрополит Амвросий вызван во Львов, переправлен в Вену, где ему было предъявлено девять обвинений.

Митрополиту Амвросию не разрешили вернуться в Буковину, поселив в Цилли (современная Словения) под домашним арестом, где его навещали старообрядцы. После кончины (1863) похоронен на греческом кладбище в Триесте (Италия), заочное отпевание в Белой Кринице; в 1996 г. на Всемирном соборе старообрядцев Белокриницкого согласия причислен к лику святых, в 2000 г. его останки были перенесены в старообрядческий собор г. Брэила (Румыния).

Русь в 12 - 13 вв. Феодальная раздробленность

Русь в 12 - 13 вв. Феодальная раздробленность Волшебных слов чудесный мир. Выставка информационных материалов к общероссийскому дню библиотек

Волшебных слов чудесный мир. Выставка информационных материалов к общероссийскому дню библиотек Готический собор

Готический собор Сталинградская битва (1942-1943)

Сталинградская битва (1942-1943) Введение в историю. Лекция № 1

Введение в историю. Лекция № 1 Смутное время

Смутное время Герои Отечества - наши земляки. Чернов Иван Никифорович

Герои Отечества - наши земляки. Чернов Иван Никифорович Сражение под Кунерсдорфом—тактика победы

Сражение под Кунерсдорфом—тактика победы Меч в камне

Меч в камне Революции 1917 г. в России и их значение

Революции 1917 г. в России и их значение Бессмертный полк. 9 мая 2021 год

Бессмертный полк. 9 мая 2021 год Стажировка на Кипре

Стажировка на Кипре Финикийские мореплаватели

Финикийские мореплаватели Древнейший Рим

Древнейший Рим Презентация на тему "Алишер Навои"

Презентация на тему "Алишер Навои" Народы и государства на территории нашей страны в древности

Народы и государства на территории нашей страны в древности История возникновения и развития зимних видов спорта

История возникновения и развития зимних видов спорта Көшбашылық пен еңбек жылдар

Көшбашылық пен еңбек жылдар Искусство в эпоху Древнего царства

Искусство в эпоху Древнего царства 20171217_reformy_stolypina

20171217_reformy_stolypina Система НПА регулирующих правоотношениям по организационно техническому обеспечению судов

Система НПА регулирующих правоотношениям по организационно техническому обеспечению судов Становление многопартийной системы Казахстана

Становление многопартийной системы Казахстана 1-05-ИГПЗС-2016 Рим Республика- (1)

1-05-ИГПЗС-2016 Рим Республика- (1) Общественная мысль, публицистика, литература, пресса XVIII века

Общественная мысль, публицистика, литература, пресса XVIII века День народного единства (для детей)

День народного единства (для детей) День России

День России Письмо с фронта Степанова Павла Николаевича

Письмо с фронта Степанова Павла Николаевича Памятники ВОВ

Памятники ВОВ