Содержание

- 2. В характеристике немецкой классической философии как единого течения важны две особенности – преемственность по отношению к

- 3. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716) В своем философском творчестве обращался к самым разнообразным проблемам: Исследовав

- 4. Иммануил Кант (1724-1804) Все его творчество делится на два периода: докритический, в котором он занимается в

- 5. Иоганн Готлиб Фихте (1762 -1814) Фихте ставил перед собой задачу преодолеть кантовский дуализм теоретического и практического

- 6. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775 -1854) Главная цель философии Шеллинга — понять и объяснить "абсолютное", то

- 7. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) Диалектика, согласно Гегелю, - "движущая душа всякого научного развертывания мысли и

- 8. Людвиг Андреас Фейербах (1804-1872) Больше всего Людвиг Фейербах прославился своей теорией о происхождении религии. Она, в

- 9. Артур Шопенгауэр (1788-1860) Шопенгауэр полагал, что сущность личности составляет воля, которая независима от разума. Эта воля

- 10. Карл Маркс (1818-1883) В своей философской концепции Маркс с самого начала продолжал решать традиционную для европейской

- 12. Скачать презентацию

Слайд 2В характеристике немецкой классической философии как единого течения важны две особенности –

В характеристике немецкой классической философии как единого течения важны две особенности –

Слайд 3Готфрид Вильгельм Лейбниц

(1646 – 1716)

В своем философском творчестве обращался к самым разнообразным

Готфрид Вильгельм Лейбниц

(1646 – 1716)

В своем философском творчестве обращался к самым разнообразным

Исследовав предшествующую и современную ему философию, в результате усвоения и критического осмысления ее идей, он создал собственную синтетическую философскую систему.

Лейбниц стремился создать такую философскую систему, которая объяснила бы мир в его многообразии и внутренней активности. Онтологию он строит на том, что весь мир состоит из множества субстанций-монад, которые представляют собой духовные единицы бытия; а также обращается к проблеме единства мира, состоящего во всеобщей взаимосвязи отдельных субстанций.

Мир, с его точки зрения, познаваем, и в центре теории познания – проблема истины, требующая рационалистического истолкования.

Но главное назначение философии он видел в создании теоретической картины такого общества, в котором был бы счастлив человек. Знание о природе и обществе должно быть неразрывно связано с достижением счастья, – считал Лейбниц.

Слайд 4Иммануил Кант

(1724-1804)

Все его творчество делится на два периода: докритический, в котором

Иммануил Кант

(1724-1804)

Все его творчество делится на два периода: докритический, в котором

В критическом периоде наиболее важными произведениями Канта являются «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения». Гносеологические взгляды Канта включают в себя анализ трех ступеней познания.

В работе «Критика практического разума» Кант утверждает, что объектом познания является материальная вещь, находящаяся вне человека и его сознания. Вместе с тем органы чувств позволяют нам познать лишь внешнюю сторону предметов, а их внутреннее содержание остается недоступным познающему разуму.

Слайд 5Иоганн Готлиб Фихте

(1762 -1814)

Фихте ставил перед собой задачу преодолеть кантовский дуализм теоретического

Иоганн Готлиб Фихте

(1762 -1814)

Фихте ставил перед собой задачу преодолеть кантовский дуализм теоретического

Познание в системе Фихте представляет собой лишь подчиненный момент единого, практически нравственного действия, и философская система Фихте строится на признании активной практически деятельной сущности человека.

Фихте стремится найти общее основание для духовного мира «Я» и окружающего человека внешнего мира, пытается обосновать существование и дать определения всем «не Я».

Слайд 6Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

(1775 -1854)

Главная цель философии Шеллинга — понять и объяснить

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

(1775 -1854)

Главная цель философии Шеллинга — понять и объяснить

натурфилософию (дает объяснение природы и делает это с позиций объективного идеализма)

практическую философию (решает вопросы социально-политического характера, хода истории)

Иррационализм (отрицанию какой-либо логики закономерности в истории и восприятию окружающей действительности как необъяснимого хаоса)

Слайд 7Георг Вильгельм Фридрих Гегель

(1770-1831)

Диалектика, согласно Гегелю, - "движущая душа всякого научного развертывания

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

(1770-1831)

Диалектика, согласно Гегелю, - "движущая душа всякого научного развертывания

Тезис и антитезис в своем синтезе порождают новый этап развития. Противоречие является источником любого продвижения вперед. Каждый конфликт порождает новый скачок в познании, и так происходит до бесконечности.

Слайд 8Людвиг Андреас Фейербах

(1804-1872)

Больше всего Людвиг Фейербах прославился своей теорией о происхождении религии.

Людвиг Андреас Фейербах

(1804-1872)

Больше всего Людвиг Фейербах прославился своей теорией о происхождении религии.

По философии Фейербаха, человек на протяжении всей своей жизни имеет дело только с данными чувств. Ничего сверхчувственного нет и быть не может. К сверхчувственному, «потустороннему» Фейербах относит и главные религиозные понятия: идеи Бога, свобода воли и бессмертия души, противопоставляя этим «несуществующим вещам» положение: «довольствуйся данным миром».

Слайд 9Артур Шопенгауэр

(1788-1860)

Шопенгауэр полагал, что сущность личности составляет воля, которая независима от разума.

Артур Шопенгауэр

(1788-1860)

Шопенгауэр полагал, что сущность личности составляет воля, которая независима от разума.

Особенность его учения – волюнтаризм. Воля – это начало любого бытия, она порождает явления, или «представления».

Интересы воли – это практические интересы, в удовлетворении этих интересов и состоит цель науки. Совершенным познанием выступает созерцание, которое свободно от интересов воли и не имеет отношения к практике. Областью созерцания является не наука, а различные виды искусства, опирающегося на интуицию.

Шопенгауэр сформулировал учение о свободе и необходимости. Воля, являясь «вещью в себе», свободна, в то время как мир явлений обусловлен необходимостью и подчиняется закону достаточного основания. Человек как одно из явлений тоже подчиняется закономерностям эмпирического мира.

Слайд 10Карл Маркс

(1818-1883)

В своей философской концепции Маркс с самого начала продолжал решать традиционную

Карл Маркс

(1818-1883)

В своей философской концепции Маркс с самого начала продолжал решать традиционную

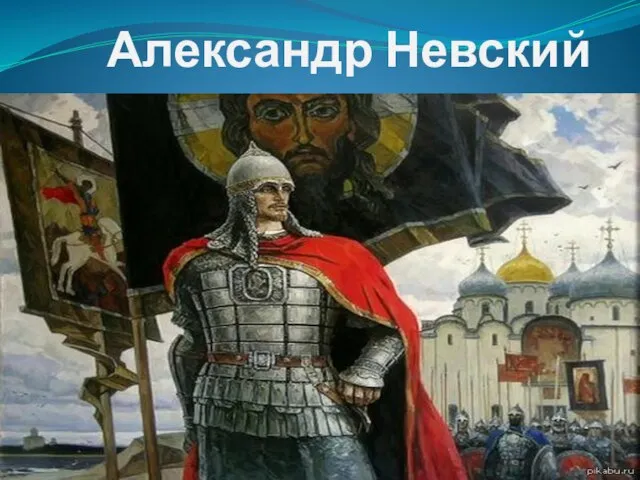

Александр Невский

Александр Невский Kotimaani. Venäjä

Kotimaani. Venäjä Боевой путь моего прадеда Брыкова Сергея Андреевича

Боевой путь моего прадеда Брыкова Сергея Андреевича Великая степь в истории мировой цивилизации

Великая степь в истории мировой цивилизации Сталинградская битва

Сталинградская битва Эхо войны на карте Абакана

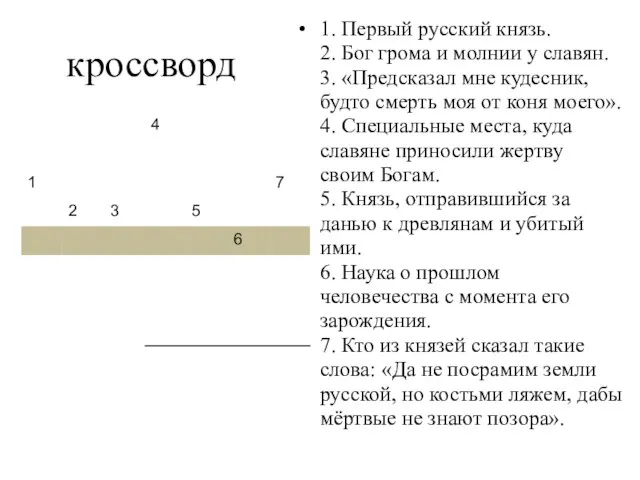

Эхо войны на карте Абакана Кроссворд по истории Древней Руси

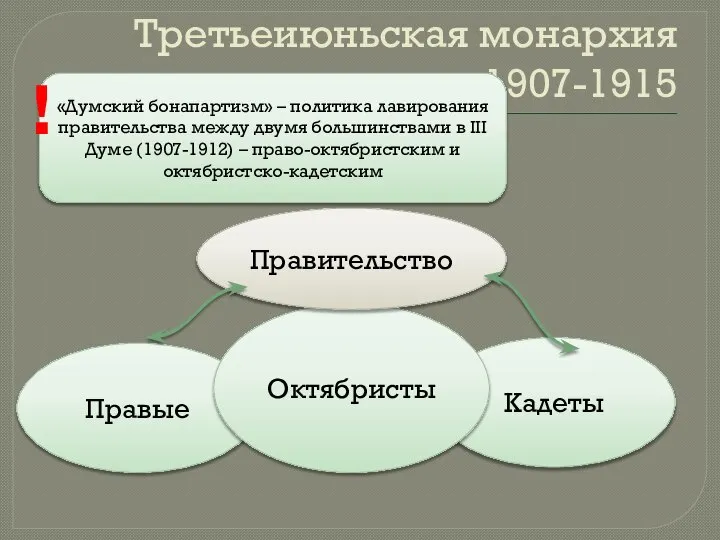

Кроссворд по истории Древней Руси Третьеиюньская монархия в России (1907-1915)

Третьеиюньская монархия в России (1907-1915) История (11 класс)

История (11 класс) Неупиваемая чаша

Неупиваемая чаша Монеты периода Улус Джучи

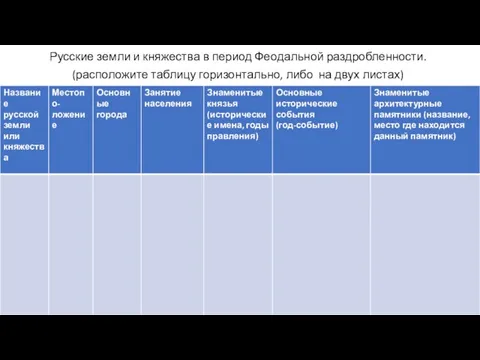

Монеты периода Улус Джучи Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Шаблон таблицы

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Шаблон таблицы Край, который я люблю, край, которым я горжусь. М. Свобода

Край, который я люблю, край, которым я горжусь. М. Свобода Город-герой Ленинград

Город-герой Ленинград День памяти жертв Холокоста

День памяти жертв Холокоста День российской науки

День российской науки Переход от язычества к христианству на Руси

Переход от язычества к христианству на Руси Экскурс в историю Родина российского газа

Экскурс в историю Родина российского газа Смутное время в России

Смутное время в России Рыцари средневековья

Рыцари средневековья Мне выпала честь прикоснуться к Победе

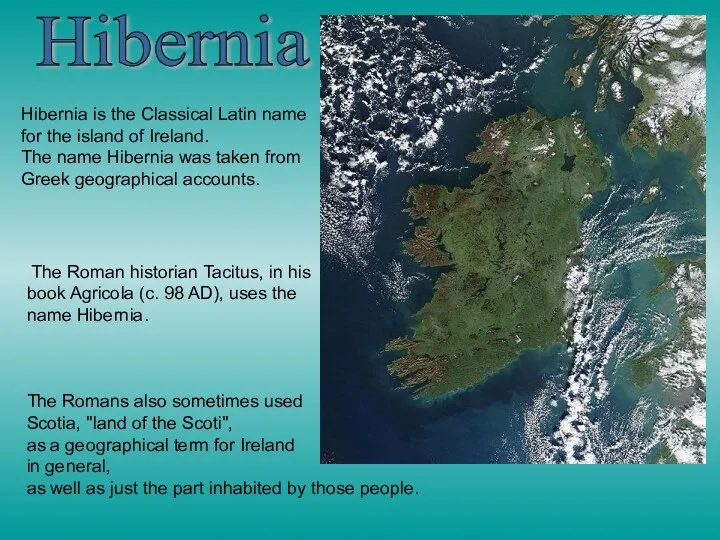

Мне выпала честь прикоснуться к Победе Hibernia is the Classical Latin name for the island of Ireland

Hibernia is the Classical Latin name for the island of Ireland Внешняя политика Екатерина II

Внешняя политика Екатерина II Мирошниченко Григорий Иванович – Учитель, Офицер…

Мирошниченко Григорий Иванович – Учитель, Офицер… Презентация на тему СССР в 1991 году

Презентация на тему СССР в 1991 году  Мои прадедушки, которые воевали в Великой отечественной войне (1941-1945)

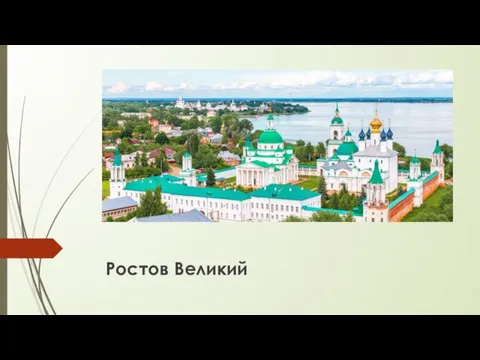

Мои прадедушки, которые воевали в Великой отечественной войне (1941-1945) Ростов Великий

Ростов Великий Детский концлагерь Красный берег

Детский концлагерь Красный берег