Кром М.М. Рождение государства: Московская Русь XV—XVI. Глава 9. Идейные основы Московского государства

Содержание

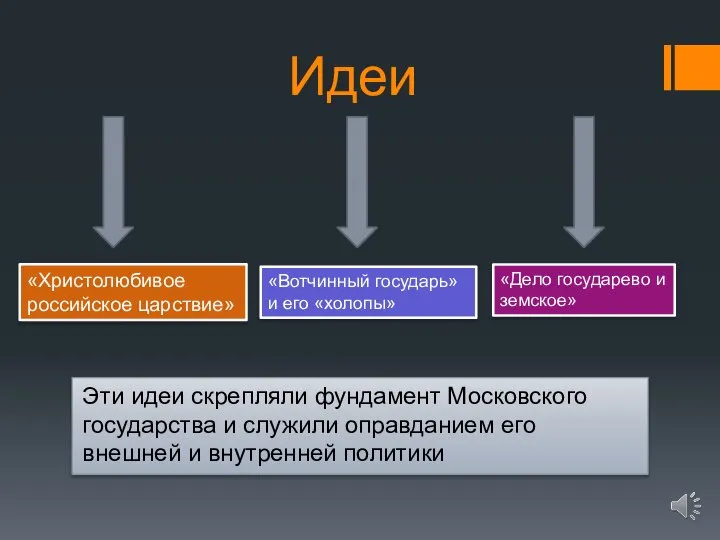

- 2. Идеи Эти идеи скрепляли фундамент Московского государства и служили оправданием его внешней и внутренней политики «Христолюбивое

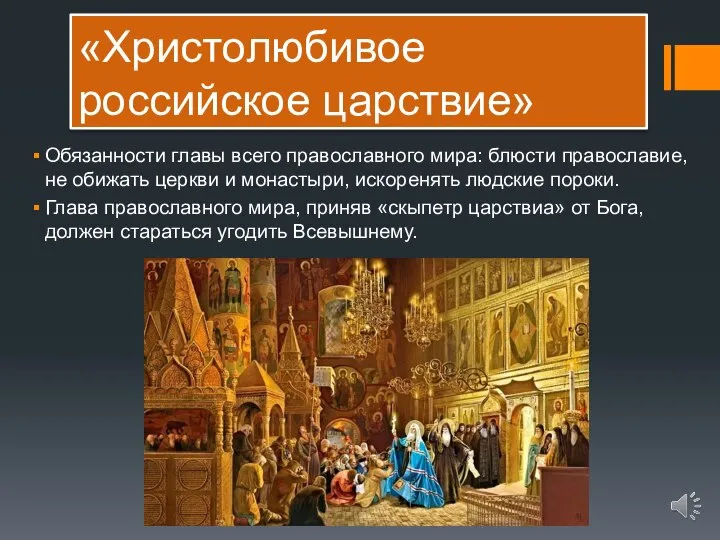

- 3. «Христолюбивое российское царствие» Обязанности главы всего православного мира: блюсти православие, не обижать церкви и монастыри, искоренять

- 4. «Христолюбивое российское царствие» Крупные церковные авторитеты: Иосиф Волоцкий и Филофей Псковский После падения Константинополя роль главного

- 5. Иван Грозный Подданным Грозного было не суждено насладиться «тихим и безмолвным житием». Иван IV не желал

- 6. «Вотчинный государь» и его «холопы» Грозный превратил любое политическое преступление в тяжкий грех богоотступничества Иван IV

- 7. «Вотчинный государь» и его «холопы» Та же «вотчинная» терминология использовалась Грозным при описании отношений со своими

- 8. «Вотчинный государь» и его «холопы» Это уничижительное именование носило этикетный характер и употреблялось только в одном

- 10. Скачать презентацию

Память и памятники

Память и памятники Тачки. Двадцатые

Тачки. Двадцатые Гражданская война в Соединённых Штатах Америки - вторая буржуазная революция

Гражданская война в Соединённых Штатах Америки - вторая буржуазная революция Предметная неделя по истории 13 декабря-19 декабря 2021 г

Предметная неделя по истории 13 декабря-19 декабря 2021 г Национальные герои Англии

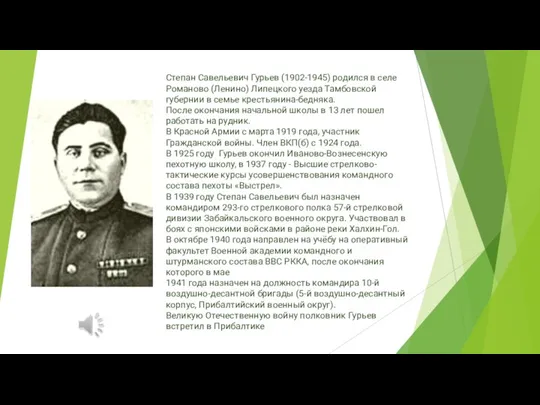

Национальные герои Англии Степан Савельевич Гурьев (1902-1945)

Степан Савельевич Гурьев (1902-1945) Развитие образования во второй половине XIIX века

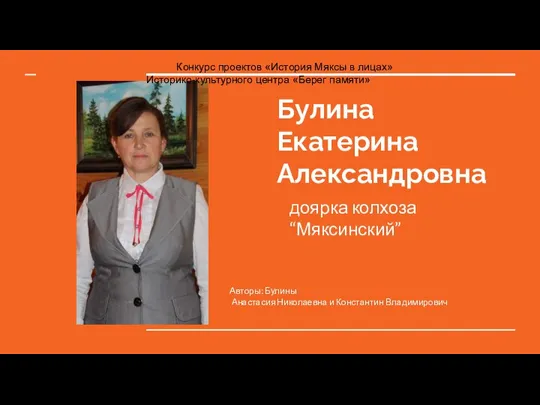

Развитие образования во второй половине XIIX века Историко-культурного центра Берег памяти

Историко-культурного центра Берег памяти English monarchs' nicknames

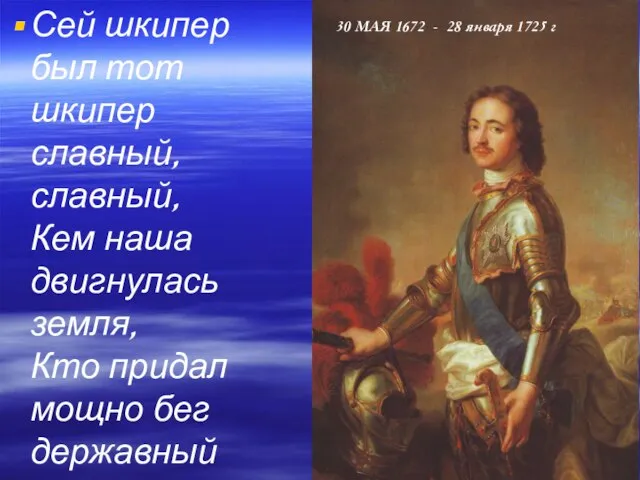

English monarchs' nicknames Сей шкипер был тот шкипер славный, славный, Кем наша двигнулась земля, Кто придал мощно бег державный Рулю родного корабля! Сей шки

Сей шкипер был тот шкипер славный, славный, Кем наша двигнулась земля, Кто придал мощно бег державный Рулю родного корабля! Сей шки Храмовые и дворцовые комплексы как градообразующие центры Древнего мира

Храмовые и дворцовые комплексы как градообразующие центры Древнего мира Балкып яшә, Татарстан!

Балкып яшә, Татарстан! История народов Восточной Европы

История народов Восточной Европы Образ Салавата Юлаева в картинах художников Башкортостана

Образ Салавата Юлаева в картинах художников Башкортостана Савельев М. И

Савельев М. И Понятие об обособлении

Понятие об обособлении Кронштадтское восстание

Кронштадтское восстание Путешествие в прошлое книги

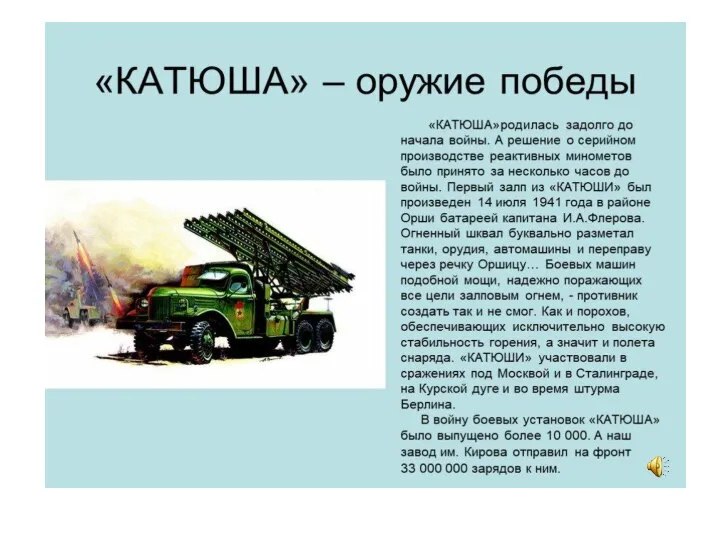

Путешествие в прошлое книги Катюша - орудие победы

Катюша - орудие победы Путешествие по Свердловской области

Путешествие по Свердловской области sssr_v_1964-1982_gg._brezhnev

sssr_v_1964-1982_gg._brezhnev Юнармейский отряд Соколята России. Я помню! Я горжусь!

Юнармейский отряд Соколята России. Я помню! Я горжусь! Холодная война

Холодная война Маленькие герои Великой Отечественной войны

Маленькие герои Великой Отечественной войны Жилище славян

Жилище славян Презентация на тему Строительство новой Федерации

Презентация на тему Строительство новой Федерации  Великая Отечественная война (1941-1945)

Великая Отечественная война (1941-1945) Государство Востока в XVI-XVII Япония

Государство Востока в XVI-XVII Япония