Содержание

- 2. 5. Заключение. 4. Культура и наука второй пол. века. 3. Контрреформы Александра III. 2. Александр II.

- 3. 1. Особенности мировой цивилизации во второй половине XIX в. Развитие колониализма в XIX в. привело к

- 4. Выдающиеся изобретения С. Стеффенсон (1781-1848) - паровоз «Ракета», развивавший скорость до 50 км/ч и положивший начало

- 5. Социально-политические изменения Рост численности рабочего класса. Крайне тяжелое положение. Продолжительность рабочего дня - 14-16 часов, невыносимые

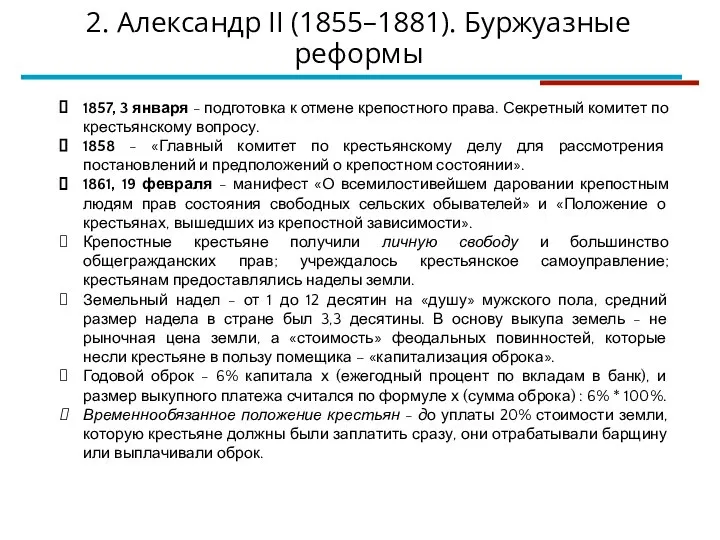

- 6. 1857, 3 января - подготовка к отмене крепостного права. Секретный комитет по крестьянскому вопросу. 1858 -

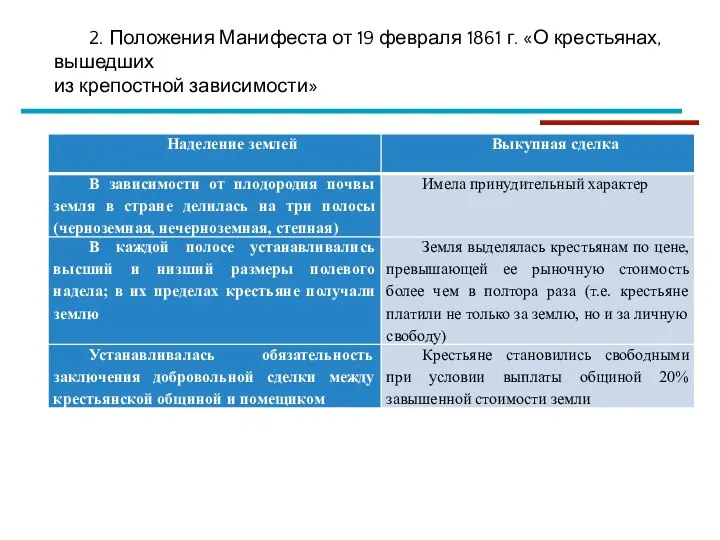

- 7. 2. Положения Манифеста от 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»

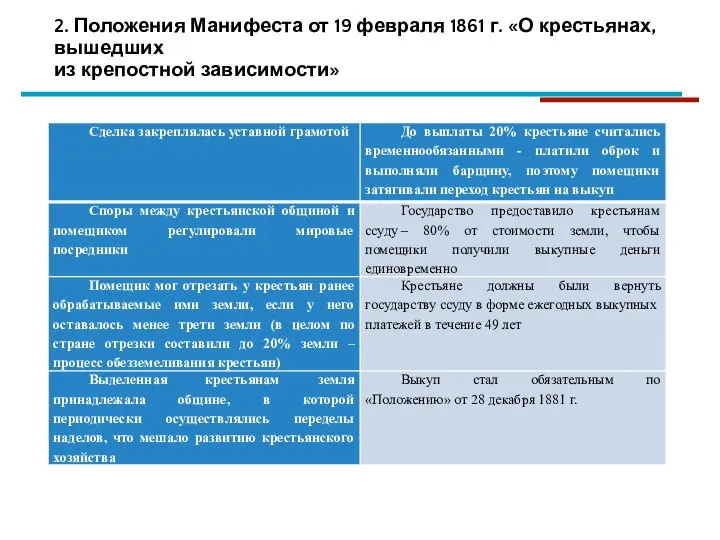

- 8. 2. Положения Манифеста от 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»

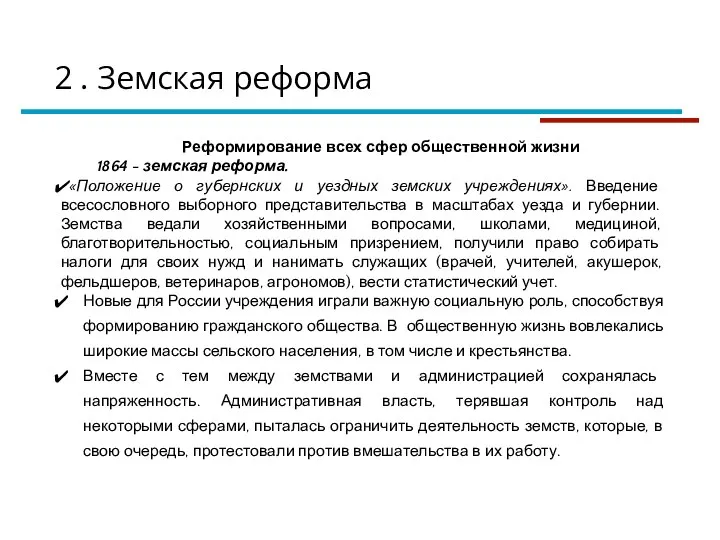

- 9. Реформирование всех сфер общественной жизни 1864 - земская реформа. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях».

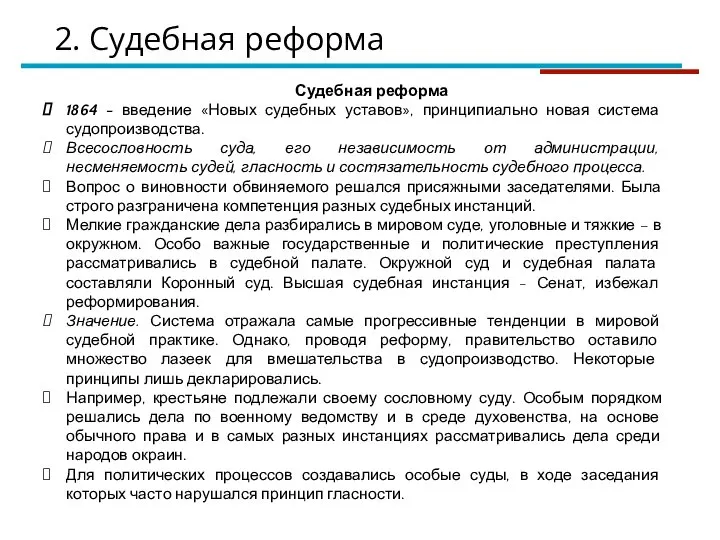

- 10. Судебная реформа 1864 - введение «Новых судебных уставов», принципиально новая система судопроизводства. Всесословность суда, его независимость

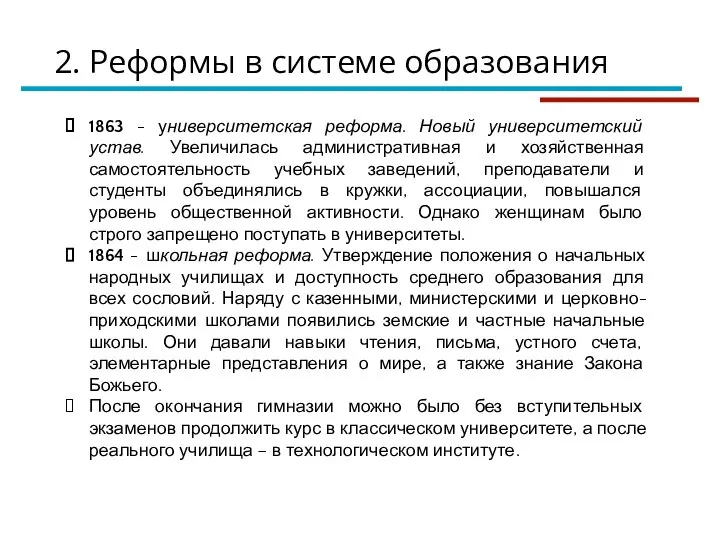

- 11. 1863 - университетская реформа. Новый университетский устав. Увеличилась административная и хозяйственная самостоятельность учебных заведений, преподаватели и

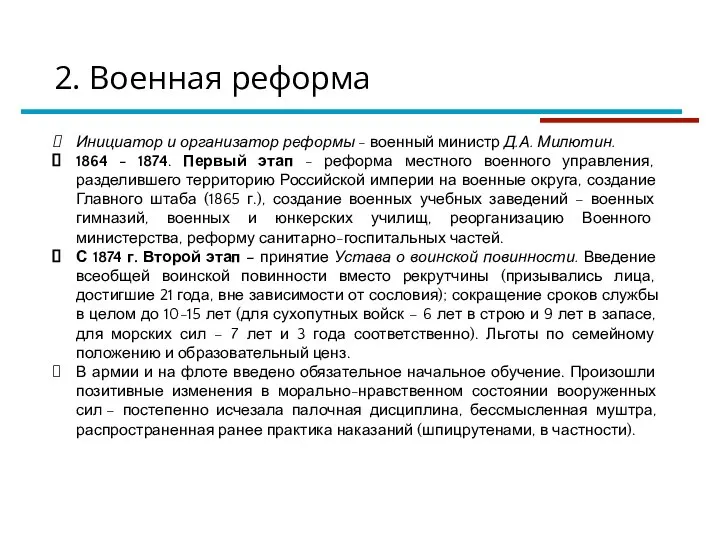

- 12. Инициатор и организатор реформы - военный министр Д.А. Милютин. 1864 - 1874. Первый этап - реформа

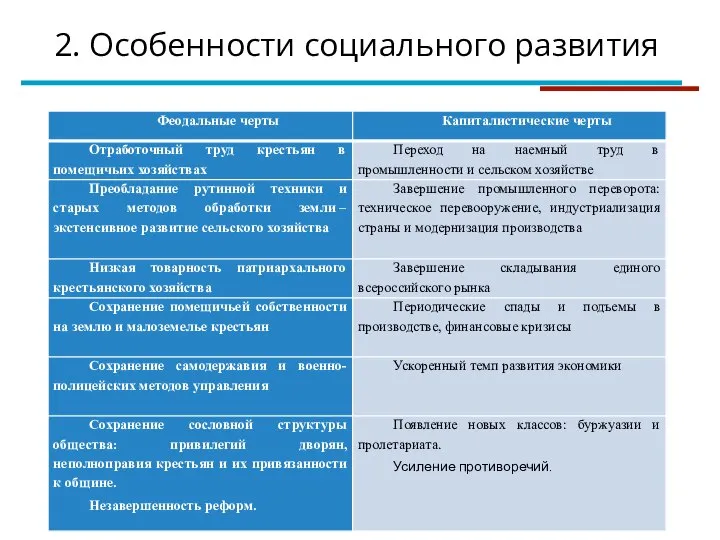

- 13. 2. Особенности социального развития

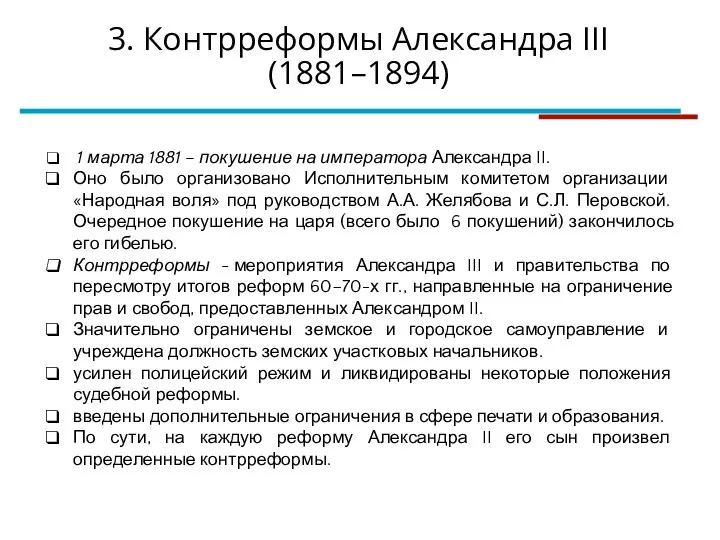

- 14. 1 марта 1881 – покушение на императора Александра II. Оно было организовано Исполнительным комитетом организации «Народная

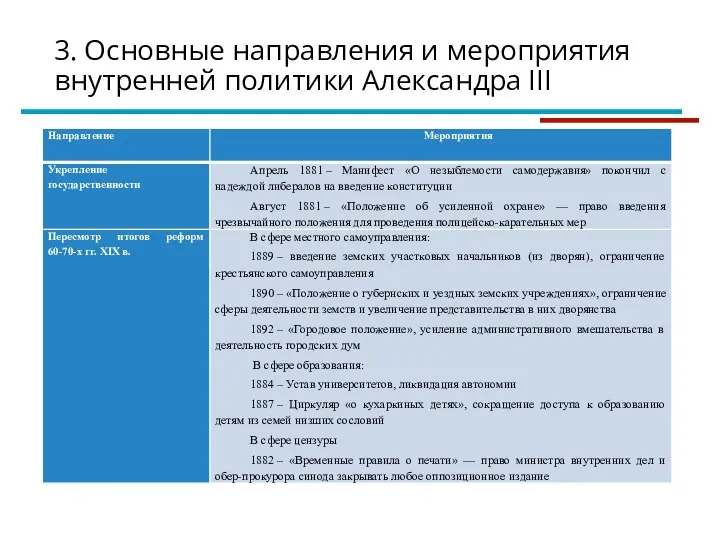

- 15. . 3. Основные направления и мероприятия внутренней политики Александра III

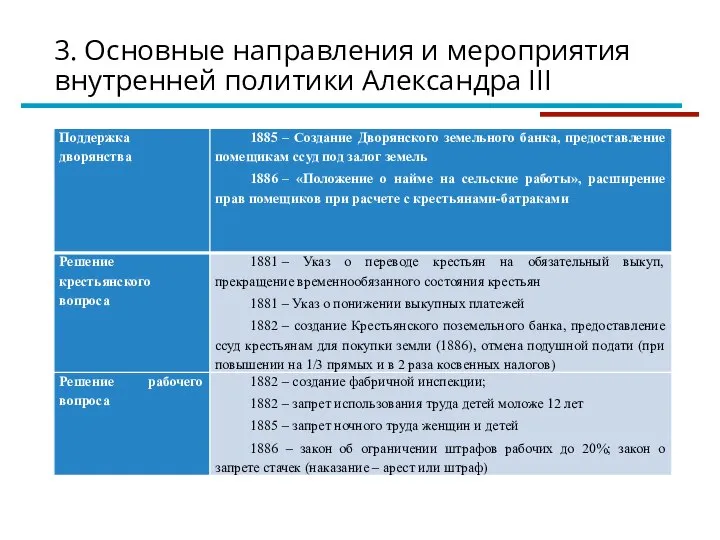

- 16. 3. Основные направления и мероприятия внутренней политики Александра III

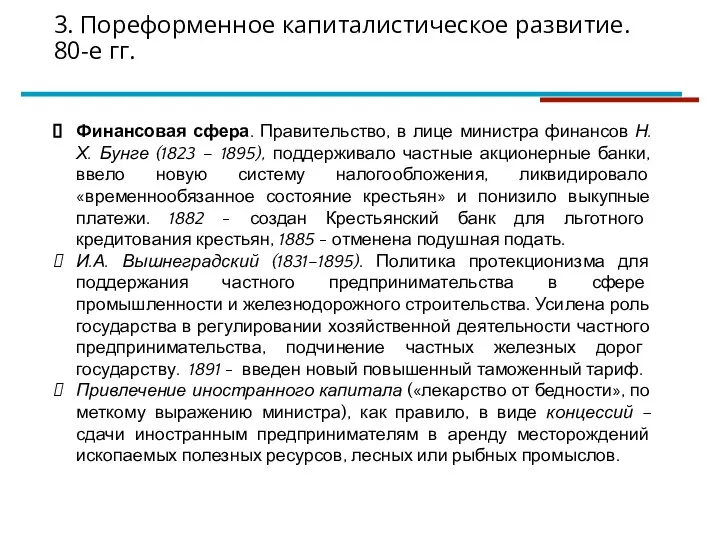

- 17. Финансовая сфера. Правительство, в лице министра финансов Н.Х. Бунге (1823 – 1895), поддерживало частные акционерные банки,

- 18. Расширен режим порто-франко (от итал. - свободный порт) – территории беспошлинного складирования товаров на время поиска

- 19. 4. Золотой век русской культуры Литература. Переход от сентиментализма к реализму, формирование литературного русского языка -

- 20. Храм Христа Спасителя, посвященный Победе в Отечественной войне 1812 г. Архитектор Константин Тон. 1839 – 1883

- 21. И. Левитан (1860-1900) – выдающийся русский художник, мастер «пейзажа настроения». «Саввинская слобода под Звенигородом», 1884. 4.

- 22. Москва. Особняк А.И. Дерожинской. Арх. Ф.И. Шехтель. 1901-1903 гг. Стиль модерн - художественное направление в искусстве,

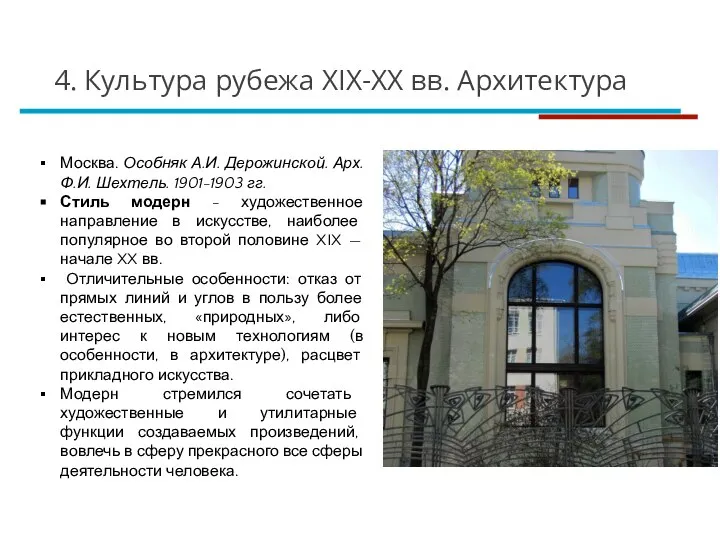

- 23. Г. Москва. Арх. Ф. Шехтель. Интерьер дома З.Г. Морозовой (несколько интерьерных панно для него написал М.

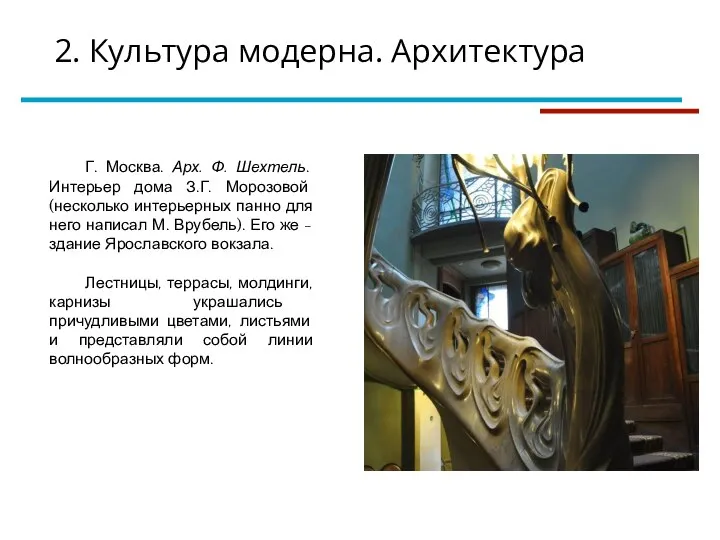

- 24. Дом Зингера («Дом книги»), Петербург — семиэтажное здание в стиле модерн, Невский проспект, 28. Арх. Павел

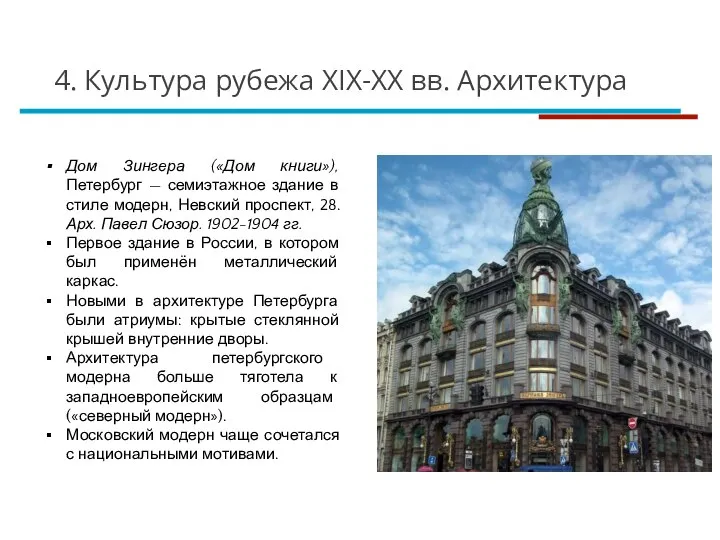

- 26. Скачать презентацию

Слайд 25. Заключение.

4. Культура и наука второй пол. века.

3. Контрреформы Александра III.

2. Александр

5. Заключение.

4. Культура и наука второй пол. века.

3. Контрреформы Александра III.

2. Александр

1. Особенности развития мировой цивилизации во второй половине XIX в.

Содержание

Слайд 31. Особенности мировой цивилизации во второй половине XIX в.

Развитие колониализма в

1. Особенности мировой цивилизации во второй половине XIX в.

Развитие колониализма в

Появление мировых империй (в которых разделение труда между обществами идет в рамках одной имперской общности) и мир-экономик, в которых политическая система состоит из многих государств, соперничающих друг с другом.

Мир-Системы – образования с единым разделением труда и множеством культур. Их формированию способствовал очередной колониальный передел мира во второй половине XIX в., связанный с новым этапом промышленного переворота и модернизацией как европейских, так и азиатских государств.

1870-1871 – франко-прусская война. Победа Пруссии над Францией. Объединение германских земель в Германскую империю (22 германских княжеских дома-монархии и три вольных города - Любек, Бремен и Гамбург).

1863-1865 – гражданская война в США. Отмена рабства.

1859-1870 - объединение Италии путем национально-освободительной войны с участием широких народных масс во главе с Джузеппе Мадзини (1805-1872), основателем «Молодой Италии», и Джузеппе Гарибальди (1807-1882). Освобождение северо-восточной части Италии от австрийского господства и создание национального государства в форме монархии.

Слайд 4Выдающиеся изобретения

С. Стеффенсон (1781-1848) - паровоз «Ракета», развивавший скорость до 50 км/ч

Выдающиеся изобретения

С. Стеффенсон (1781-1848) - паровоз «Ракета», развивавший скорость до 50 км/ч

А. Вольта (1745-1827), Г. Дэви (1778-1829), М. Фарадей (1791-1867) - заложили основы для применения электричества.

А. Белл (1847-1922) – телефон, уже через несколько лет получил распространение во всех развитых странах мира.

В. Сименс (1816-1892), немецкий электротехник, динамо-машина, электрическая железная дорога.

Т.А. Эдисон (1847-1931) - американский инженер, - генератор, трансформатор и другая электроаппаратура.

Р.К. Дизель (1858-1913) и Н.А. Отто (1832-1891) - изобретение двигателя внутреннего сгорания.

Ф.У. Тейлор (1856-1915) - система научной организации труда на конвейере. Существенное изменение в организации производства.

Перемены в структуре производства: преимущественное развитие получили производство средств производства и тяжелая промышленность – металлургия, машиностроение, добывающая промышленность, железные дороги.

1. Особенности мировой цивилизации во второй половине XIX в.

Слайд 5Социально-политические изменения

Рост численности рабочего класса. Крайне тяжелое положение. Продолжительность рабочего дня -

Социально-политические изменения

Рост численности рабочего класса. Крайне тяжелое положение. Продолжительность рабочего дня -

Общие цели борьбы рабочих - вопрос о создании международной организации социалистов.

1864 - I Интернационал, объединивший не только марксистов, но и бланкистов, лассальянцев, прудонистов, тред-юнионистов на марксистской платформе.

80-90-е - три типа профессиональных объединений: тред-юнионы в англоязычных странах (Англия, США, Канада, Австралия); профсоюзы, находившиеся под воздействием политических рабочих партий, стоявших на платформе различных моделей социализма (Швеция, Германия, Австрия, Бельгия, Голландия); профсоюзы анархо-синдикалистского толка (Италия, Франция, Испания), выступавшие за свержение капитализма и социалистические преобразования.

1848 – Германия. «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса.

1863 - Всеобщий германский рабочий союз и социал-демократическая партия. В Западной Европе основными буржуазными партиями были консерваторы и либералы. Во Франции им соответствовали республиканцы и монархисты, в Англии – тори и виги, в США - республиканцы и демократы.

1. Особенности мировой цивилизации во второй половине XIX в.

Слайд 61857, 3 января - подготовка к отмене крепостного права. Секретный комитет по

1857, 3 января - подготовка к отмене крепостного права. Секретный комитет по

1858 - «Главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения постановлений и предположений о крепостном состоянии».

1861, 19 февраля - манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

Крепостные крестьяне получили личную свободу и большинство общегражданских прав; учреждалось крестьянское самоуправление; крестьянам предоставлялись наделы земли.

Земельный надел - от 1 до 12 десятин на «душу» мужского пола, средний размер надела в стране был 3,3 десятины. В основу выкупа земель - не рыночная цена земли, а «стоимость» феодальных повинностей, которые несли крестьяне в пользу помещика – «капитализация оброка».

Годовой оброк - 6% капитала х (ежегодный процент по вкладам в банк), и размер выкупного платежа считался по формуле х (сумма оброка) : 6% * 100%.

Временнообязанное положение крестьян - до уплаты 20% стоимости земли, которую крестьяне должны были заплатить сразу, они отрабатывали барщину или выплачивали оброк.

2. Александр II (1855–1881). Буржуазные реформы

Слайд 72. Положения Манифеста от 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших

из

2. Положения Манифеста от 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших из

Слайд 82. Положения Манифеста от 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших

из

2. Положения Манифеста от 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших из

Слайд 9Реформирование всех сфер общественной жизни

1864 - земская реформа.

«Положение о губернских и

Реформирование всех сфер общественной жизни

1864 - земская реформа.

«Положение о губернских и

Новые для России учреждения играли важную социальную роль, способствуя формированию гражданского общества. В общественную жизнь вовлекались широкие массы сельского населения, в том числе и крестьянства.

Вместе с тем между земствами и администрацией сохранялась напряженность. Административная власть, терявшая контроль над некоторыми сферами, пыталась ограничить деятельность земств, которые, в свою очередь, протестовали против вмешательства в их работу.

2 . Земская реформа

Слайд 10Судебная реформа

1864 - введение «Новых судебных уставов», принципиально новая система судопроизводства.

Всесословность

Судебная реформа

1864 - введение «Новых судебных уставов», принципиально новая система судопроизводства.

Всесословность

Вопрос о виновности обвиняемого решался присяжными заседателями. Была строго разграничена компетенция разных судебных инстанций.

Мелкие гражданские дела разбирались в мировом суде, уголовные и тяжкие – в окружном. Особо важные государственные и политические преступления рассматривались в судебной палате. Окружной суд и судебная палата составляли Коронный суд. Высшая судебная инстанция - Сенат, избежал реформирования.

Значение. Система отражала самые прогрессивные тенденции в мировой судебной практике. Однако, проводя реформу, правительство оставило множество лазеек для вмешательства в судопроизводство. Некоторые принципы лишь декларировались.

Например, крестьяне подлежали своему сословному суду. Особым порядком решались дела по военному ведомству и в среде духовенства, на основе обычного права и в самых разных инстанциях рассматривались дела среди народов окраин.

Для политических процессов создавались особые суды, в ходе заседания которых часто нарушался принцип гласности.

2. Судебная реформа

Слайд 111863 - университетская реформа. Новый университетский устав. Увеличилась административная и хозяйственная самостоятельность

1863 - университетская реформа. Новый университетский устав. Увеличилась административная и хозяйственная самостоятельность

1864 - школьная реформа. Утверждение положения о начальных народных училищах и доступность среднего образования для всех сословий. Наряду с казенными, министерскими и церковно-приходскими школами появились земские и частные начальные школы. Они давали навыки чтения, письма, устного счета, элементарные представления о мире, а также знание Закона Божьего.

После окончания гимназии можно было без вступительных экзаменов продолжить курс в классическом университете, а после реального училища – в технологическом институте.

2. Реформы в системе образования

Слайд 12Инициатор и организатор реформы - военный министр Д.А. Милютин.

1864 - 1874. Первый

Инициатор и организатор реформы - военный министр Д.А. Милютин.

1864 - 1874. Первый

С 1874 г. Второй этап – принятие Устава о воинской повинности. Введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутчины (призывались лица, достигшие 21 года, вне зависимости от сословия); сокращение сроков службы в целом до 10-15 лет (для сухопутных войск – 6 лет в строю и 9 лет в запасе, для морских сил – 7 лет и 3 года соответственно). Льготы по семейному положению и образовательный ценз.

В армии и на флоте введено обязательное начальное обучение. Произошли позитивные изменения в морально-нравственном состоянии вооруженных сил – постепенно исчезала палочная дисциплина, бессмысленная муштра, распространенная ранее практика наказаний (шпицрутенами, в частности).

2. Военная реформа

Слайд 132. Особенности социального развития

2. Особенности социального развития

Слайд 14 1 марта 1881 – покушение на императора Александра II.

Оно было

1 марта 1881 – покушение на императора Александра II.

Оно было

Контрреформы - мероприятия Александра III и правительства по пересмотру итогов реформ 60–70-х гг., направленные на ограничение прав и свобод, предоставленных Александром II.

Значительно ограничены земское и городское самоуправление и учреждена должность земских участковых начальников.

усилен полицейский режим и ликвидированы некоторые положения судебной реформы.

введены дополнительные ограничения в сфере печати и образования.

По сути, на каждую реформу Александра II его сын произвел определенные контрреформы.

3. Контрреформы Александра III (1881–1894)

Слайд 15.

3. Основные направления и мероприятия внутренней политики Александра III

.

3. Основные направления и мероприятия внутренней политики Александра III

Слайд 163. Основные направления и мероприятия внутренней политики Александра III

3. Основные направления и мероприятия внутренней политики Александра III

Слайд 17Финансовая сфера. Правительство, в лице министра финансов Н.Х. Бунге (1823 – 1895),

Финансовая сфера. Правительство, в лице министра финансов Н.Х. Бунге (1823 – 1895),

И.А. Вышнеградский (1831–1895). Политика протекционизма для поддержания частного предпринимательства в сфере промышленности и железнодорожного строительства. Усилена роль государства в регулировании хозяйственной деятельности частного предпринимательства, подчинение частных железных дорог государству. 1891 - введен новый повышенный таможенный тариф.

Привлечение иностранного капитала («лекарство от бедности», по меткому выражению министра), как правило, в виде концессий – сдачи иностранным предпринимателям в аренду месторождений ископаемых полезных ресурсов, лесных или рыбных промыслов.

3. Пореформенное капиталистическое развитие. 80-е гг.

Слайд 18 Расширен режим порто-франко (от итал. - свободный порт) – территории беспошлинного

Расширен режим порто-франко (от итал. - свободный порт) – территории беспошлинного

С.Ю. Витте (1849–1915).

Денежная реформа 1895–1897 гг. проводилась в несколько этапов:

1) разрешение осуществлять сделки с золотом в 1895 г. При этом для полуимпериала (пятирублевой золотой монеты) была установлена цена в 7,5 руб., для империала (десятирублевой золотой монеты) – 15 руб.

2) принятие Закона Российской Империи «О чеканке и выпуске в обращение золотых монет» от 3 января 1897 г.

1894 - введение государственной винной монополии, ставшей основной доходной статьей бюджета (365 млн руб. в год).

Увеличение налогов, в первую очередь косвенных (в 90-е гг. выросли на 42,7%). Был введен золотой стандарт, т.е. свободный размен рубля на золото.

3. Пореформенное капиталистическое развитие. 80-е-90-е гг.

Слайд 194. Золотой век русской культуры

Литература.

Переход от сентиментализма к реализму, формирование литературного русского

4. Золотой век русской культуры

Литература.

Переход от сентиментализма к реализму, формирование литературного русского

Архитектура. Классицизм

А. Воронихин – Казанский собор; К. Росси – Дворцовая площадь, здание Генерального штаба, Александринский театр и др. (СПб); М. Казаков (Москва) – здание Сената в Кремле, Московский университет на Моховой ул. (после пожара 1812 - Д. Жилярди); здание Первой градской больницы

Неорусский стиль: К.А. Тон – Большой Кремлевский дворец, Собор в память Отечественной войны 1812 г. (Москва)

Модерн : Г. Барановский, Ф. Лидваль, Ф. Шехтель

Живопись

Переход от академизма к реализму - К. Брюллов, А. Венецианов, П. Федотов; И. Айвазовский; «передвижники»: И. Репин, Г. Угрюмов, В. Перов, А. Саврасов, И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, В. Суриков, А. Куинджи, И. Крамской и др.

Музыка, балет

Развитие национальной (европейской по форме) музыкальной культуры – оперы, симфонии, балеты, романсы – М. Глинка

«Могучая кучка» - М. Мусоргский, Ц. Кюи, М. Балакирев, А. Бородин, М. Римский-Корсаков

П. Чайковский – оперы, балеты, симфонии

Основные тенденции культурной жизни. Дальнейшая секуляризация повседневной жизни; европеизация городского уклада и сохранение традиционного - в деревне

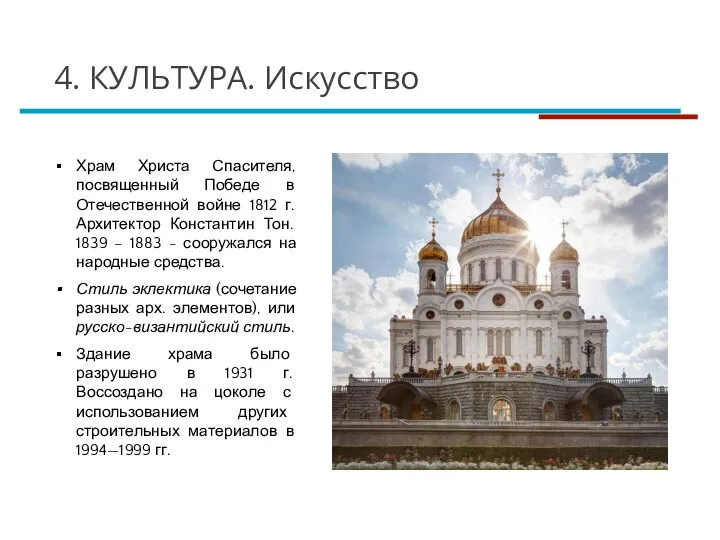

Слайд 20Храм Христа Спасителя, посвященный Победе в Отечественной войне 1812 г. Архитектор Константин

Храм Христа Спасителя, посвященный Победе в Отечественной войне 1812 г. Архитектор Константин

Стиль эклектика (сочетание разных арх. элементов), или русско-византийский стиль.

Здание храма было разрушено в 1931 г. Воссоздано на цоколе с использованием других строительных материалов в 1994—1999 гг.

4. КУЛЬТУРА. Искусство

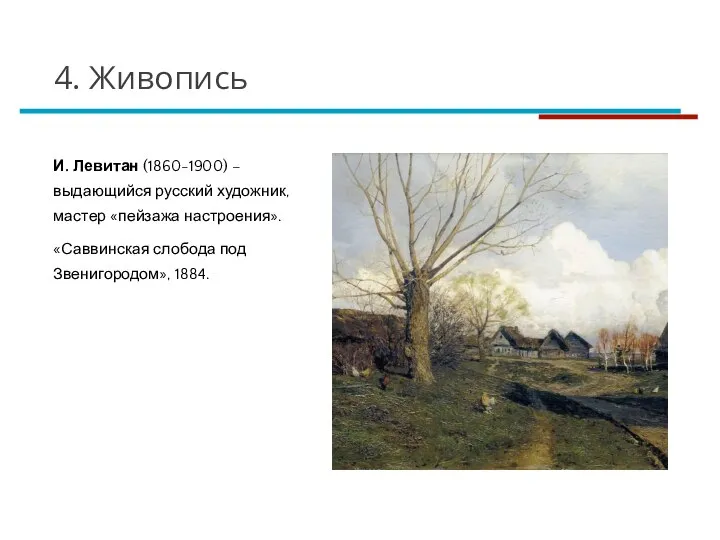

Слайд 21И. Левитан (1860-1900) – выдающийся русский художник, мастер «пейзажа настроения».

«Саввинская слобода под

И. Левитан (1860-1900) – выдающийся русский художник, мастер «пейзажа настроения».

«Саввинская слобода под

4. Живопись

Слайд 22Москва. Особняк А.И. Дерожинской. Арх. Ф.И. Шехтель. 1901-1903 гг.

Стиль модерн - художественное

Москва. Особняк А.И. Дерожинской. Арх. Ф.И. Шехтель. 1901-1903 гг.

Стиль модерн - художественное

Отличительные особенности: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных», либо интерес к новым технологиям (в особенности, в архитектуре), расцвет прикладного искусства.

Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека.

4. Культура рубежа XIX-XX вв. Архитектура

Слайд 23Г. Москва. Арх. Ф. Шехтель. Интерьер дома З.Г. Морозовой (несколько интерьерных панно

Г. Москва. Арх. Ф. Шехтель. Интерьер дома З.Г. Морозовой (несколько интерьерных панно

Лестницы, террасы, молдинги, карнизы украшались причудливыми цветами, листьями и представляли собой линии волнообразных форм.

2. Культура модерна. Архитектура

Слайд 24Дом Зингера («Дом книги»), Петербург — семиэтажное здание в стиле модерн, Невский

Дом Зингера («Дом книги»), Петербург — семиэтажное здание в стиле модерн, Невский

Первое здание в России, в котором был применён металлический каркас.

Новыми в архитектуре Петербурга были атриумы: крытые стеклянной крышей внутренние дворы.

Архитектура петербургского модерна больше тяготела к западноевропейским образцам («северный модерн»).

Московский модерн чаще сочетался с национальными мотивами.

4. Культура рубежа XIX-XX вв. Архитектура

Восточные славяне

Восточные славяне Гражданская война

Гражданская война Відкриваємо Миколаївщину. Екскурсія-подорож до пам’ятних знаків і пам’ятників Вознисенщини

Відкриваємо Миколаївщину. Екскурсія-подорож до пам’ятних знаків і пам’ятників Вознисенщини Древняя Спарта

Древняя Спарта Природні умови Італії та виникнення міста Рим

Природні умови Італії та виникнення міста Рим Здравствуй, страна Топонимика

Здравствуй, страна Топонимика Комсомол в нашей судьбе

Комсомол в нашей судьбе Презентация на тему Михаил Васильевич Ломоносов

Презентация на тему Михаил Васильевич Ломоносов  Оптимизация библиотечного обслуживания

Оптимизация библиотечного обслуживания Причины Соляного бунта

Причины Соляного бунта Внутренняя политика России в первой половине XIX века (11 класс)

Внутренняя политика России в первой половине XIX века (11 класс) Презентация на тему Россия на рубеже XVI-XVII

Презентация на тему Россия на рубеже XVI-XVII  The oldest photo of my family

The oldest photo of my family Французская революция

Французская революция Песни великой победы. Песня вместе с Отчизной пошла на бой

Песни великой победы. Песня вместе с Отчизной пошла на бой Презентация на тему Города-Герои

Презентация на тему Города-Герои  Презентация на тему Дмитрий Сергеевич Лихачев

Презентация на тему Дмитрий Сергеевич Лихачев  Русь великая, Русь загадочная

Русь великая, Русь загадочная Презентация на тему Великая Отечественная война 1941-1945 года

Презентация на тему Великая Отечественная война 1941-1945 года  Презентация на тему Правление Иосифа Виссарионовича Сталина

Презентация на тему Правление Иосифа Виссарионовича Сталина  Проблемы региональной безопасности Исламской Республики Иран

Проблемы региональной безопасности Исламской Республики Иран Военные действия 1917-1918 гг. Завершающий этап Первой Мировой войны. 10 класс

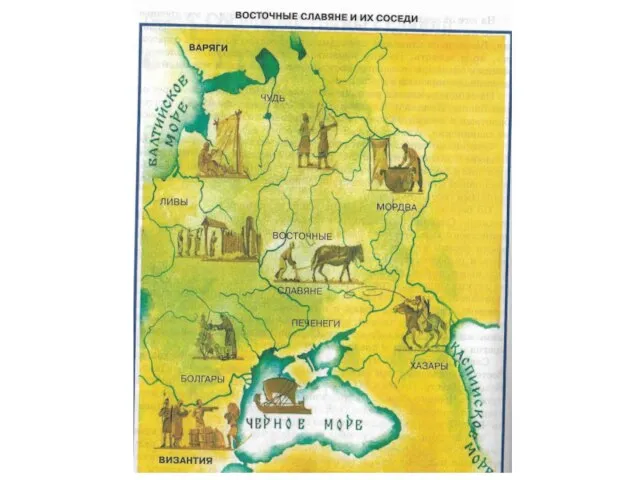

Военные действия 1917-1918 гг. Завершающий этап Первой Мировой войны. 10 класс Восточные славяне и их соседи. Славянские воины и богатыри

Восточные славяне и их соседи. Славянские воины и богатыри Окончание смутного времени в России

Окончание смутного времени в России Искусство оформления книги в средневековой России

Искусство оформления книги в средневековой России Культура и цивилизация

Культура и цивилизация Лагерь смерти

Лагерь смерти 781729

781729