Место богословия в системе научного знания. Лекции № 2: Место богословия и структура богословского знания

Содержание

- 2. Лекции № 2: Место богословия и структура богословского знания в русской образовательной традиции 1. «Структура» богословского

- 3. 1. «Структура» богословского знания в Киевской Руси (XI-XIII вв.)

- 4. Особенности развития богословского знания в Киевской Руси: Гомилетика (учительная литература); Агиография; Аскетика; Догматика и полемика; Каноническая

- 5. Жанры богословской литературы Киевской Руси: Гомилетика (учительная литература); Агиография; Аскетика; Догматика и полемика; Каноническая литература; Описание

- 6. 2. Особенности богословского знания в Московской Руси (XIV–XVI вв.)

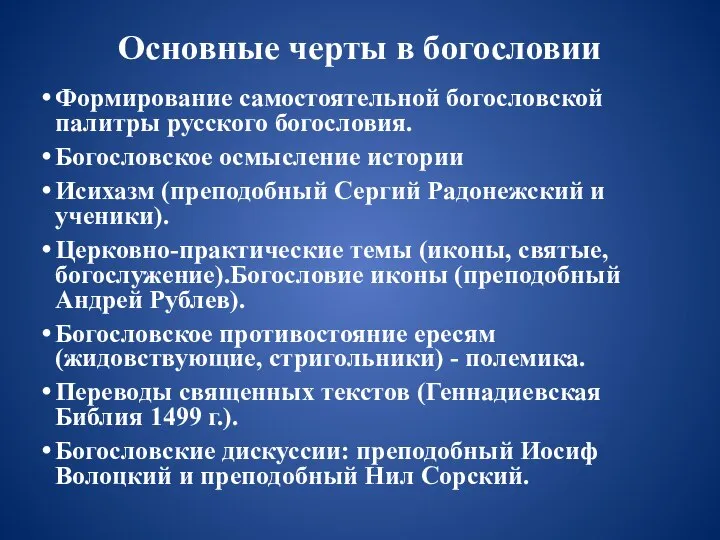

- 7. Основные черты в богословии Формирование самостоятельной богословской палитры русского богословия. Богословское осмысление истории Исихазм (преподобный Сергий

- 8. 3. Структура богословского знания в братских школах Юго-Западной Руси в конце XVI – первой трети XVII

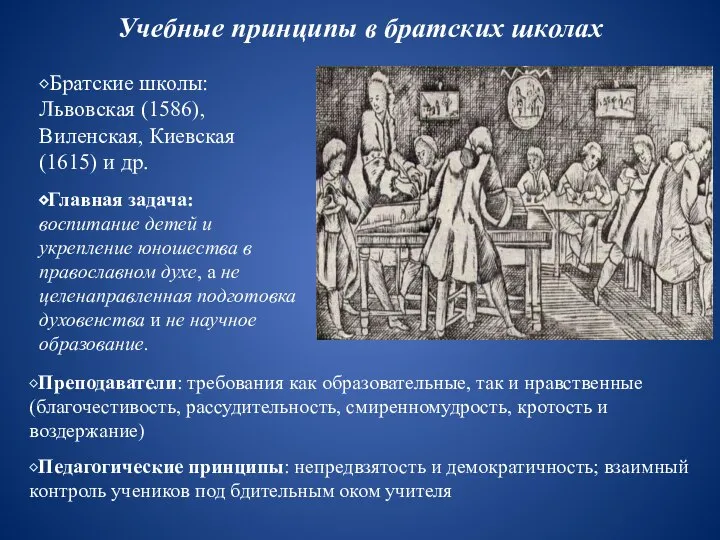

- 9. Учебные принципы в братских школах ⬥Братские школы: Львовская (1586), Виленская, Киевская (1615) и др. ⬥Главная задача:

- 10. Учебный план в братских школах ⬥Преподавались: тривиум (trivium) - грамматика, риторика и диалектика (последняя – по

- 11. Богословие в братских школах ⬥Богословие: церковный устав, пасхалия, Священное Писание и Предание («учение от Святых Евангелий,

- 12. Катехизисы братских школ ⬥Неприятие братскими школами богословских систем (влияние католичества!); альтернатива богословский систематизации - катехизис ⬥«Катехизис»

- 13. Структура и содержание катехизисов братских школ ⬥Ранние православные малороссийские катехизисы: не претендовали на догматическую полноту, должны

- 14. 4. Структура богословского знания в Киево-Могилянской коллегии (1630-1701 и далее)

- 15. Киево-Могилянская коллегия Святитель Петр Могила (1596–1646) и его образовательная модель: в 1631 г. - коллегия в

- 16. Богословие в Киево-Могилянской коллегии «Православное исповедание веры Кафолической и Апостольской Церкви Восточной» святителя Петра Могилы (первая

- 17. Богословский класс в Киево-Могилянской коллегии: история Окончательное присоединение Украины к России (1686): по «вечному миру» между

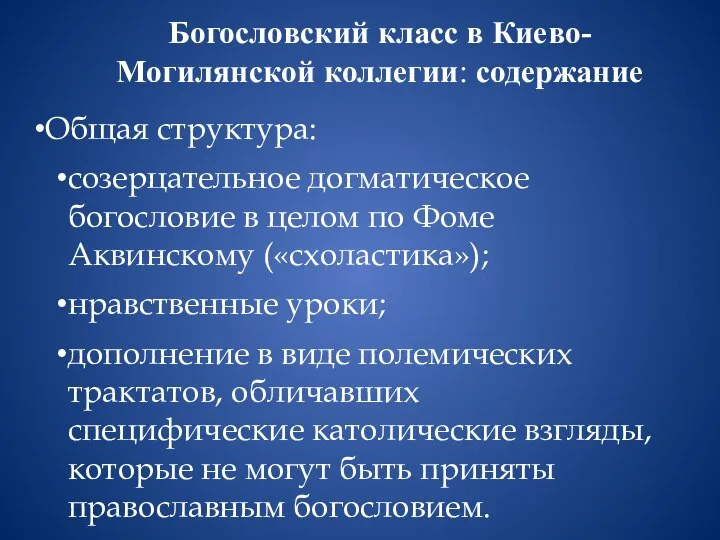

- 18. Богословский класс в Киево-Могилянской коллегии: содержание Общая структура: созерцательное догматическое богословие в целом по Фоме Аквинскому

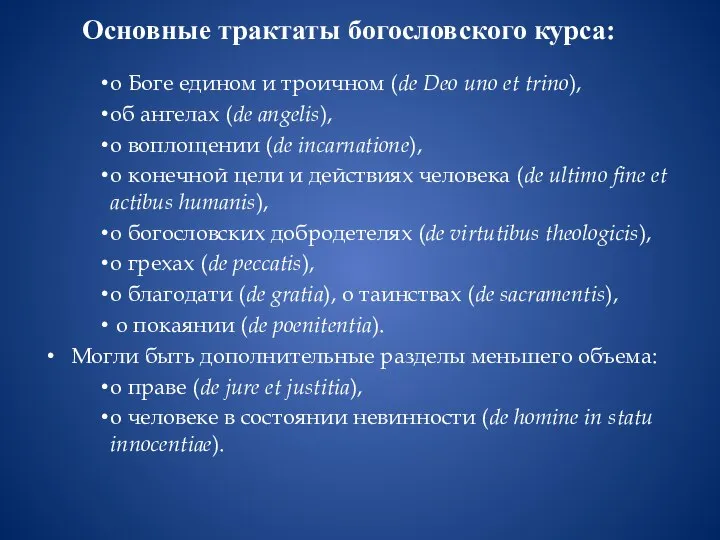

- 19. Основные трактаты богословского курса: о Боге едином и троичном (de Deo uno et trino), об ангелах

- 20. 5. Структура богословского знания в российских епархиальных школах XVIII в.

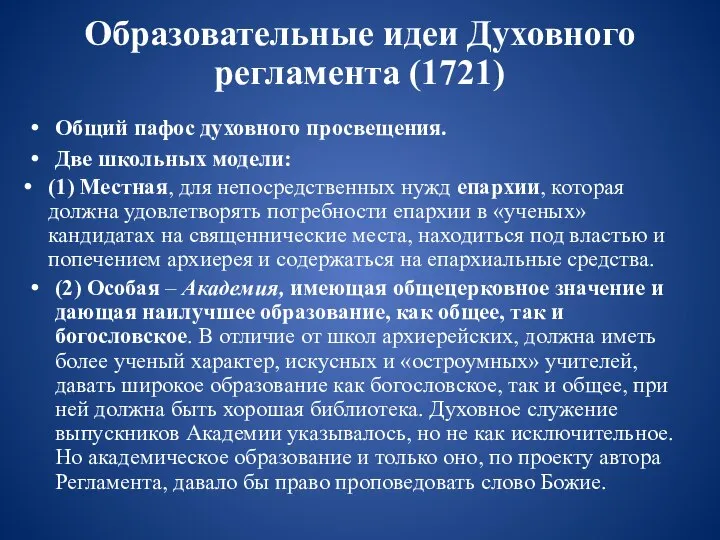

- 21. Образовательные идеи Духовного регламента (1721) Общий пафос духовного просвещения. Две школьных модели: (1) Местная, для непосредственных

- 22. Московский университет (1755). Дискуссия о богословском факультете При учреждении в 1755 г. первого русского университета –

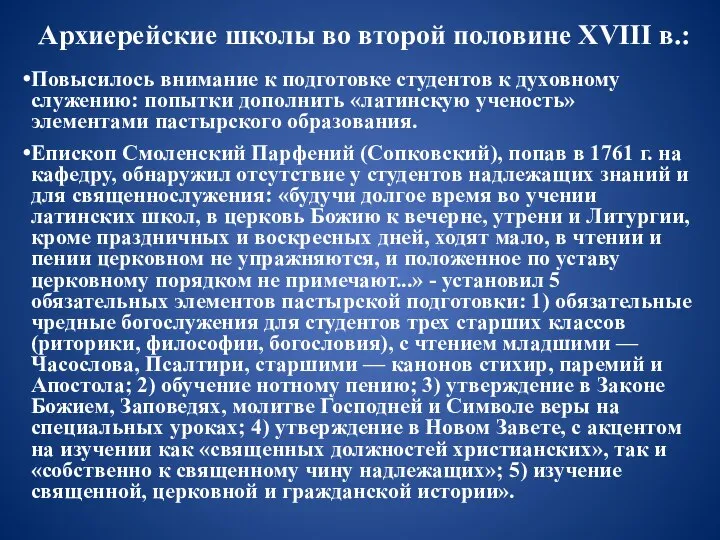

- 23. Архиерейские школы во второй половине XVIII в.: Повысилось внимание к подготовке студентов к духовному служению: попытки

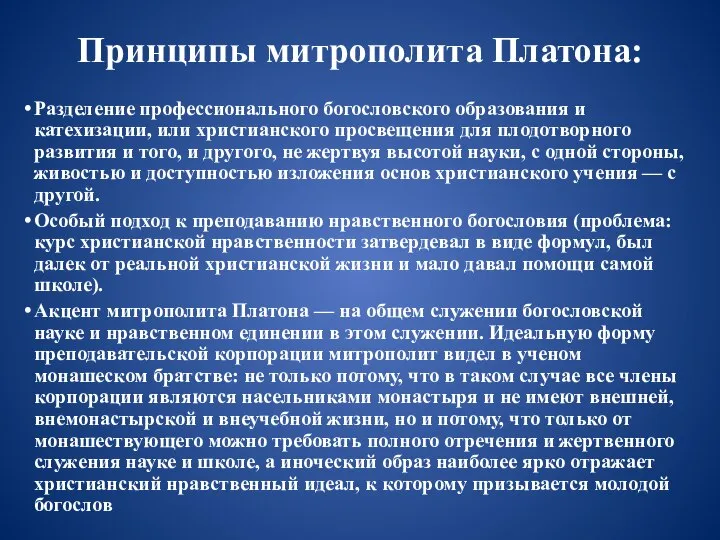

- 24. Принципы митрополита Платона: Разделение профессионального богословского образования и катехизации, или христианского просвещения для плодотворного развития и

- 25. 6. Структура богословского знания в российских духовных школах начала XIX в.

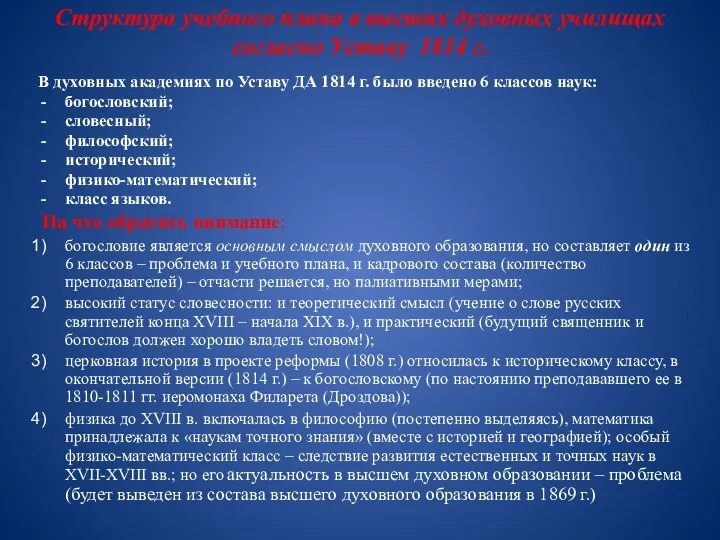

- 26. Структура учебного плана в высших духовных училищах согласно Уставу 1814 г. В духовных академиях по Уставу

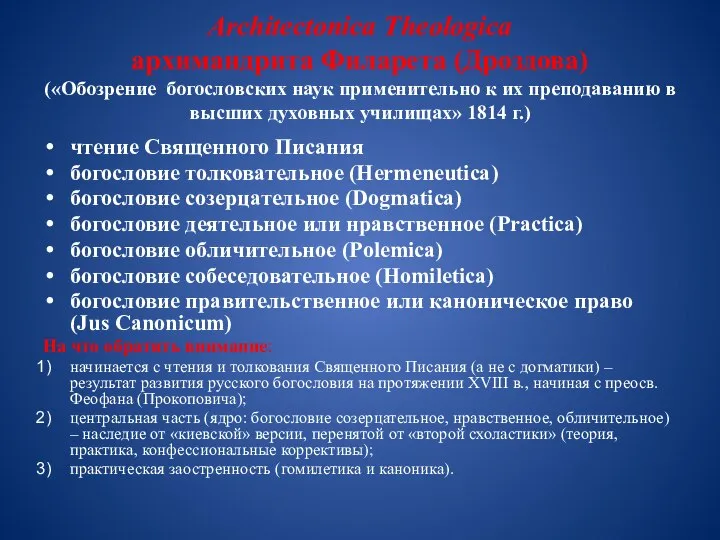

- 27. Architectonica Theologica архимандрита Филарета (Дроздова) («Обозрение богословских наук применительно к их преподаванию в высших духовных училищах»

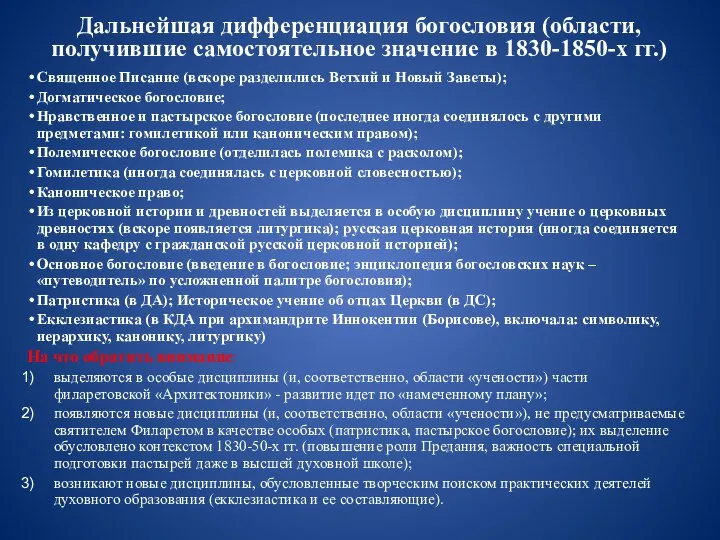

- 28. Дальнейшая дифференциация богословия (области, получившие самостоятельное значение в 1830-1850-х гг.) Священное Писание (вскоре разделились Ветхий и

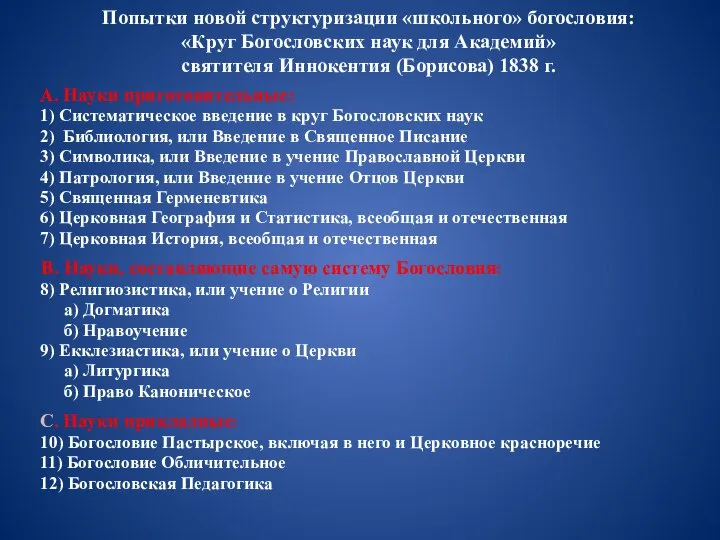

- 29. Попытки новой структуризации «школьного» богословия: «Круг Богословских наук для Академий» святителя Иннокентия (Борисова) 1838 г. А.

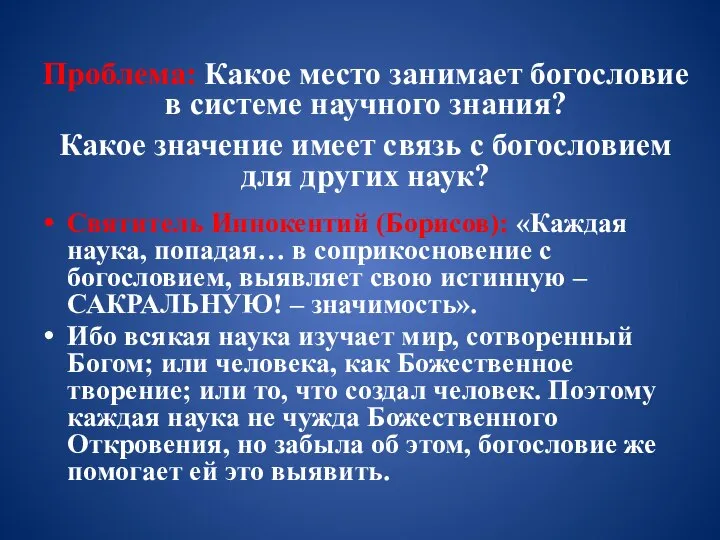

- 30. Проблема: Какое место занимает богословие в системе научного знания? Какое значение имеет связь с богословием для

- 31. 7. Структура богословского знания в российских университетах и духовных академиях 1860-1880-х гг.

- 32. Контекст: Изменения, произошедшие в России во второй половине 1850-х гг., и проводимые реформы открыли новые поприща

- 33. Основные тенденции в русском богословии середины XIX в.: Тенденция к специализации и научной профессионализации русского богословия;

- 34. Реформа российских университетов 1863 г.: расширение «богословской составляющей» Дискуссии 1850-60-х гг.: нужно ли богословие в университете;

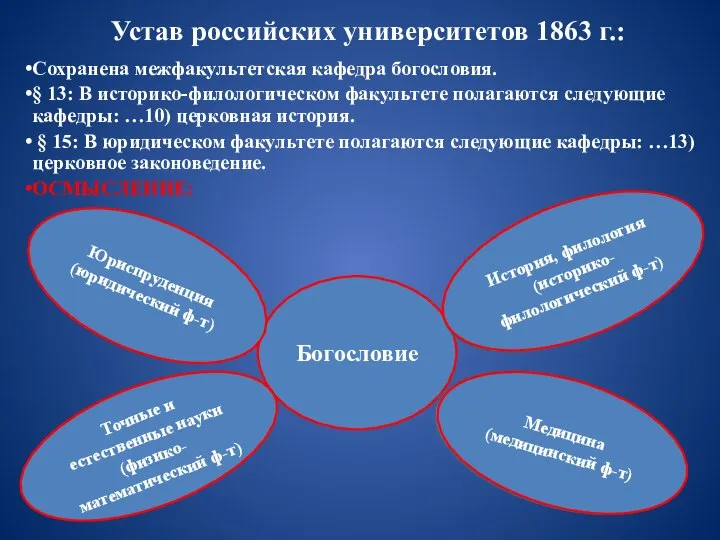

- 35. Устав российских университетов 1863 г.: Сохранена межфакультетская кафедра богословия. § 13: В историко-филологическом факультете полагаются следующие

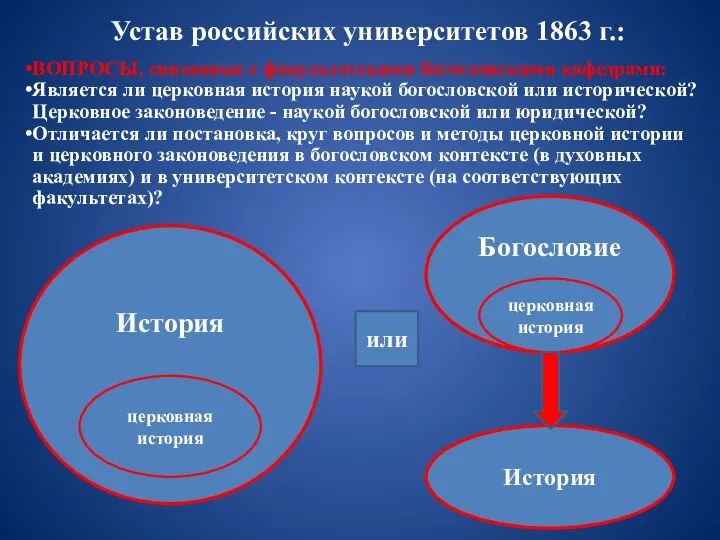

- 36. Устав российских университетов 1863 г.: ВОПРОСЫ, связанные с факультетскими богословскими кафедрами: Является ли церковная история наукой

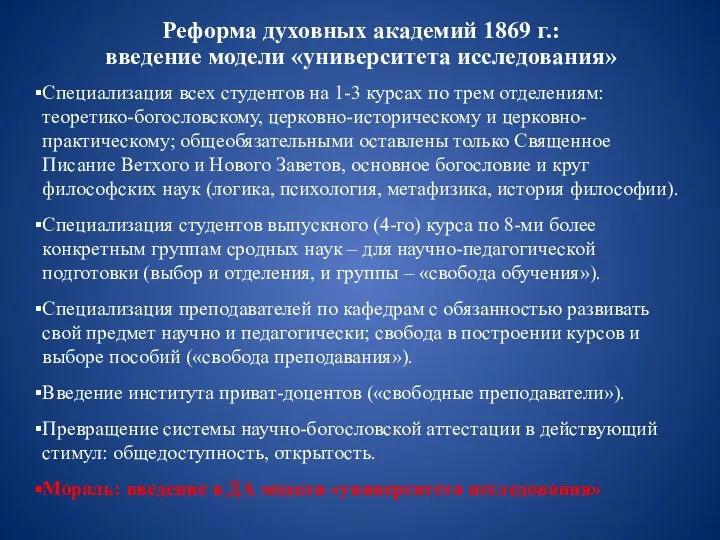

- 37. Реформа духовных академий 1869 г.: введение модели «университета исследования» Специализация всех студентов на 1-3 курсах по

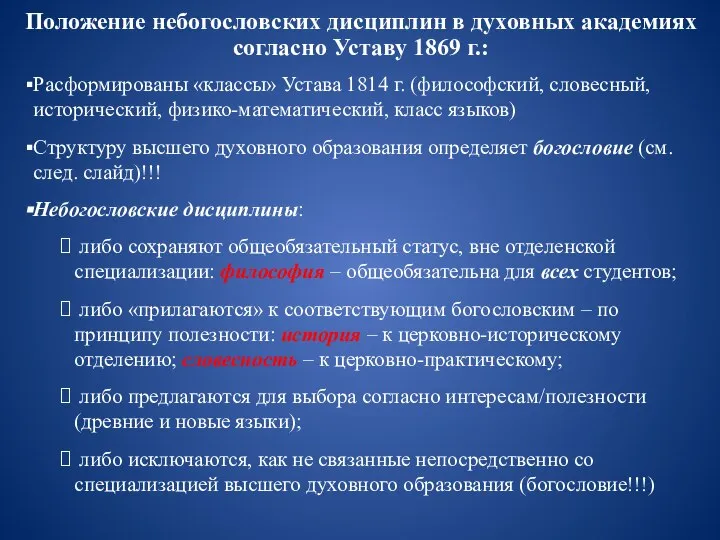

- 38. Положение небогословских дисциплин в духовных академиях согласно Уставу 1869 г.: Расформированы «классы» Устава 1814 г. (философский,

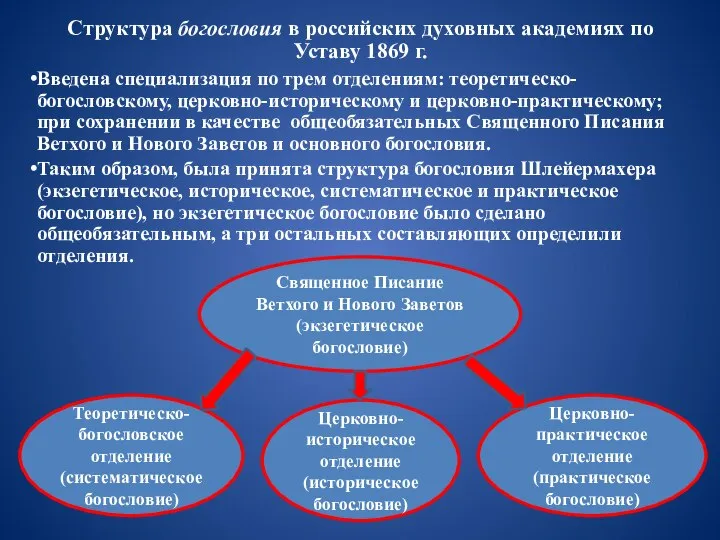

- 39. Структура богословия в российских духовных академиях по Уставу 1869 г. Введена специализация по трем отделениям: теоретическо-богословскому,

- 40. 8. Структура богословского знания в проектах высшего богословского образования начала XX в.

- 41. Важнейшие тенденции в русском богословии начала XX в. С одной стороны, идет постоянный поиск более удачных

- 42. Концепция Н. Н. Глубоковский: Два основных направления «школьного» богословия: библейско-патрологическое» и церковное «историко-практическое». «Жизнь Церкви, служа

- 43. Н. Н. Глубоковский: Изыскание библейско-богословских истин должно научным методом убедить, что они служат мерилом христианской веры

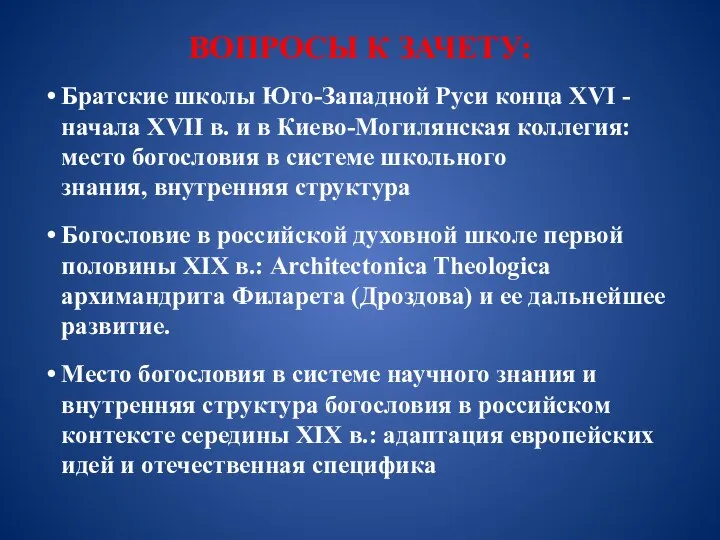

- 44. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: Братские школы Юго-Западной Руси конца XVI - начала XVII в. и в Киево-Могилянская

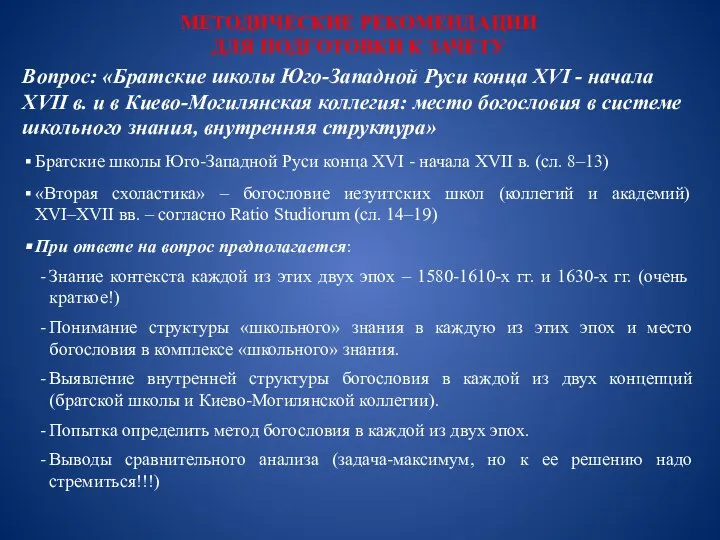

- 45. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ Вопрос: «Братские школы Юго-Западной Руси конца XVI - начала XVII

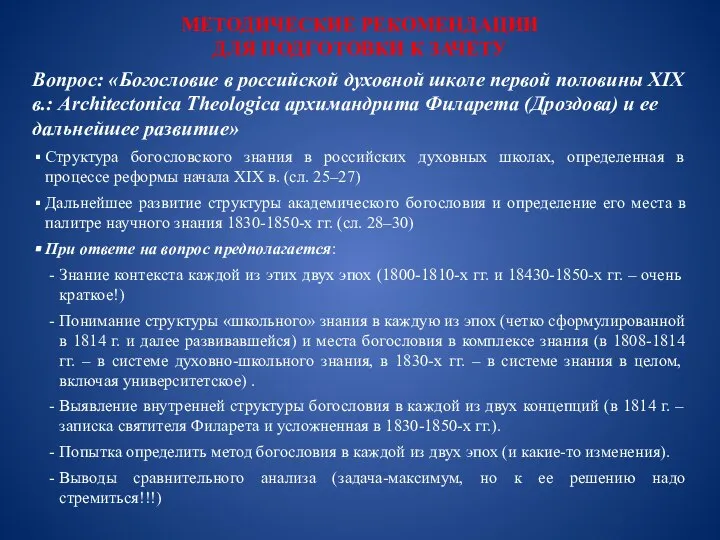

- 46. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ Вопрос: «Богословие в российской духовной школе первой половины XIX в.:

- 48. Скачать презентацию

Первая мировая война 1914-1918 гг

Первая мировая война 1914-1918 гг Семьи Фоминых-Cмирновых

Семьи Фоминых-Cмирновых Начало правления Ивана IV Грозного. Реформы избранной рады

Начало правления Ивана IV Грозного. Реформы избранной рады Семь чудес света

Семь чудес света І оживають сторінки історії

І оживають сторінки історії Типи раціональності

Типи раціональності Композиция Древнегреческий храм. Конструирование из бумаги. Аппликация. 4 класс

Композиция Древнегреческий храм. Конструирование из бумаги. Аппликация. 4 класс Контрольная работа по истории, 2 класс

Контрольная работа по истории, 2 класс Сталинградская битва

Сталинградская битва Подвиг Минина и Пожарского 4 ноября 1612 года

Подвиг Минина и Пожарского 4 ноября 1612 года Вторая половина царствования Ивана Грозного

Вторая половина царствования Ивана Грозного Квест по Великой Отечественной войне

Квест по Великой Отечественной войне Краса Німеччини

Краса Німеччини Музей 99-й гвардейской ордена Кутузова II степени Свирской воздушно – десантной дивизии. Творческий доклад

Музей 99-й гвардейской ордена Кутузова II степени Свирской воздушно – десантной дивизии. Творческий доклад Презентация на тему Война 1812 года

Презентация на тему Война 1812 года  3740d05e624d49a1baada0acabed6f8a

3740d05e624d49a1baada0acabed6f8a Ростов Великий

Ростов Великий Февральская буржуазно – демократическая революция

Февральская буржуазно – демократическая революция Бородинская битва

Бородинская битва Свои герои

Свои герои Народные движения в крае в XVIII в

Народные движения в крае в XVIII в 15 минут о доспехах бронзового века

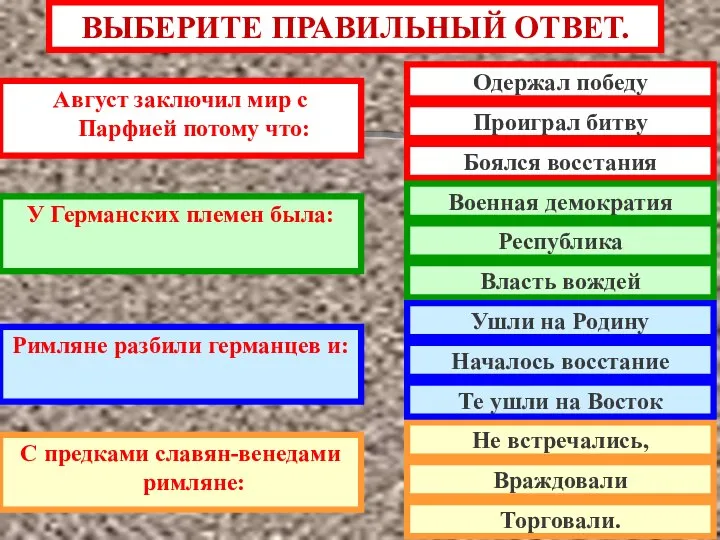

15 минут о доспехах бронзового века Презентация на тему Взятие Римом Италии

Презентация на тему Взятие Римом Италии  Рим при императоре Нероне (54 – 68 гг.)

Рим при императоре Нероне (54 – 68 гг.) Иконопись и фрески Новгорода, ХI-ХV века

Иконопись и фрески Новгорода, ХI-ХV века Крым и Россия Широка страна моя родная. Никита Сергеевич Хрущёв

Крым и Россия Широка страна моя родная. Никита Сергеевич Хрущёв Презентация на тему Знаешь ли ты историю средних веков

Презентация на тему Знаешь ли ты историю средних веков  Политическое развитие стран Европы и Америки ХIХ веке

Политическое развитие стран Европы и Америки ХIХ веке