Содержание

- 2. 1.Положение России после Крымской войны 2. Внешняя политика и её направления 3. Деятели внешней политики 4.Образование

- 3. Окончание Крымской войны привело к коренному изменению ситуации в Европе. Сложившийся англо-австро-французский блок (Крымская система) был

- 4. Внешняя политика

- 5. Основные направления и события внешней политики России во второй половине 19 века (1860—1890-х гг.)

- 6. Горчаков А.М Глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II (1798-1883)-годы жизни

- 7. Александр II Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский из династии Романовых. (29 апреля 1818

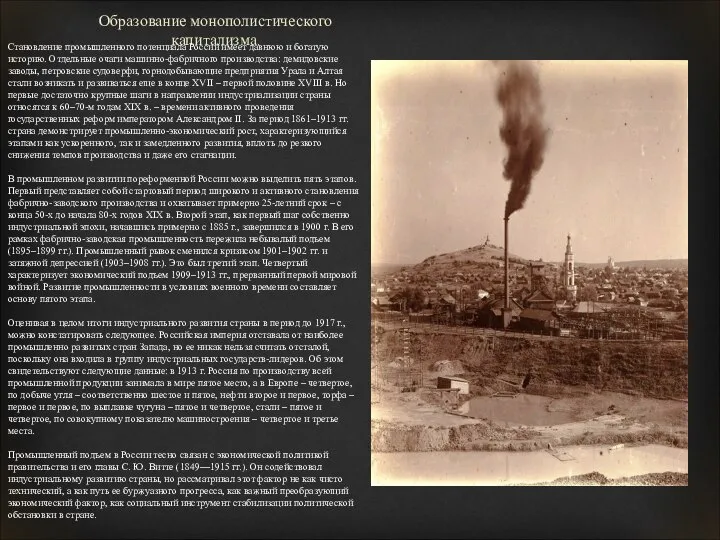

- 8. Образование монополистического капитализма. Становление промышленного потенциала России имеет давнюю и богатую историю. Отдельные очаги машинно-фабричного производства:

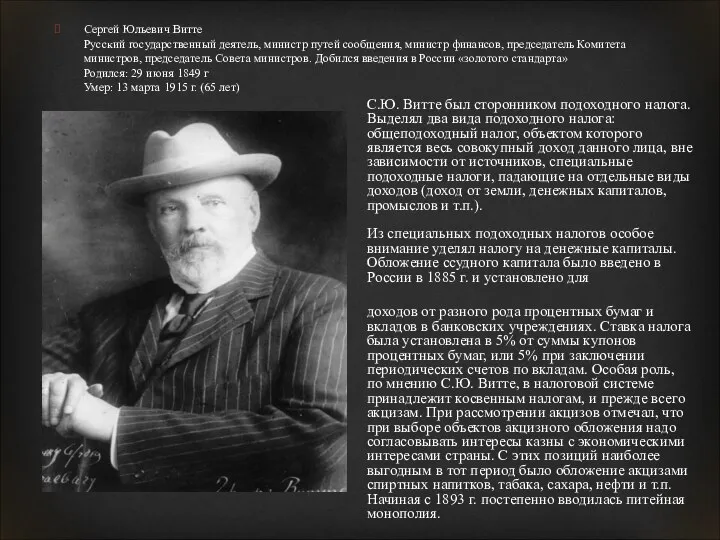

- 9. Сергей Юльевич Витте Русский государственный деятель, министр путей сообщения, министр финансов, председатель Комитета министров, председатель Совета

- 11. Скачать презентацию

Слайд 21.Положение России после Крымской войны

2. Внешняя политика и её направления

3. Деятели внешней

1.Положение России после Крымской войны

2. Внешняя политика и её направления

3. Деятели внешней

4.Образование монополистического капитализма.

5.Библиографический список.

Оглавление

Слайд 3Окончание Крымской войны привело к коренному изменению ситуации в Европе. Сложившийся англо-австро-французский

Окончание Крымской войны привело к коренному изменению ситуации в Европе. Сложившийся англо-австро-французский

Слайд 4Внешняя политика

Внешняя политика

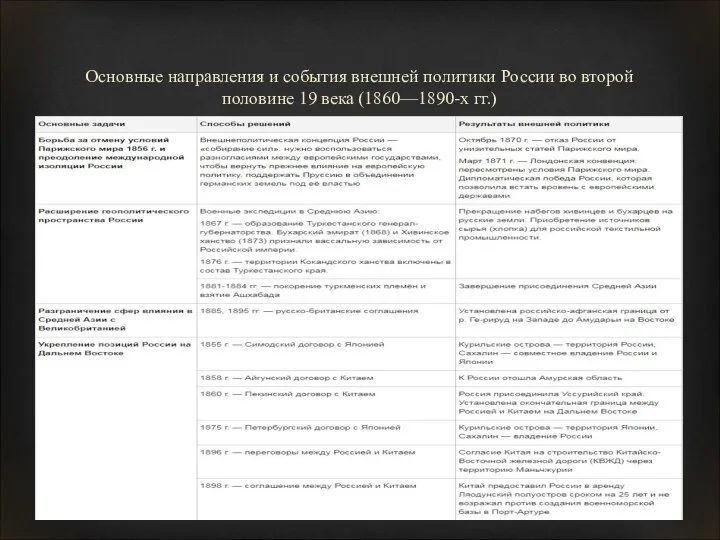

Слайд 5Основные направления и события внешней политики России во второй половине 19 века

Основные направления и события внешней политики России во второй половине 19 века

Слайд 6Горчаков А.М

Глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II

(1798-1883)-годы жизни

Горчаков А.М

Глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II

(1798-1883)-годы жизни

Слайд 7Александр II

Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский из династии Романовых.

(29

Александр II Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский из династии Романовых. (29

Слайд 8Образование монополистического капитализма.

Становление промышленного потенциала России имеет давнюю и богатую историю. Отдельные

Образование монополистического капитализма.

Становление промышленного потенциала России имеет давнюю и богатую историю. Отдельные

Слайд 9Сергей Юльевич Витте

Русский государственный деятель, министр путей сообщения, министр финансов, председатель Комитета

Сергей Юльевич Витте Русский государственный деятель, министр путей сообщения, министр финансов, председатель Комитета

С.Ю. Витте был сторонником подоходного налога. Выделял два вида подоходного налога: общеподоходный налог, объектом которого является весь совокупный доход данного лица, вне зависимости от источников, специальные подоходные налоги, падающие на отдельные виды доходов (доход от земли, денежных капиталов, промыслов и т.п.).

Из специальных подоходных налогов особое внимание уделял налогу на денежные капиталы. Обложение ссудного капитала было введено в России в 1885 г. и установлено для

доходов от разного рода процентных бумаг и вкладов в банковских учреждениях. Ставка налога была установлена в 5% от суммы купонов процентных бумаг, или 5% при заключении периодических счетов по вкладам. Особая роль, по мнению С.Ю. Витте, в налоговой системе принадлежит косвенным налогам, и прежде всего акцизам. При рассмотрении акцизов отмечал, что при выборе объектов акцизного обложения надо согласовывать интересы казны с экономическими интересами страны. С этих позиций наиболее выгодным в тот период было обложение акцизами спиртных напитков, табака, сахара, нефти и т.п. Начиная с 1893 г. постепенно вводилась питейная монополия.

Французский Индокитай

Французский Индокитай Волкова Н.А. Мой край - Челябинская область (для дошкольников)

Волкова Н.А. Мой край - Челябинская область (для дошкольников) Подготовка к ЕГЭ. Задания 20.01

Подготовка к ЕГЭ. Задания 20.01 Город Золотого Кольца России Углич

Город Золотого Кольца России Углич Корабли-гиганты

Корабли-гиганты Презентация на тему Российские предприниматели

Презентация на тему Российские предприниматели  Презентация на тему Восточные славяне

Презентация на тему Восточные славяне  Коренной перелом в ВОв

Коренной перелом в ВОв Итоговый реферат по истории изобразительного искусства

Итоговый реферат по истории изобразительного искусства Иезуиты или Орден Иезуитов

Иезуиты или Орден Иезуитов Шесть периодов истории России

Шесть периодов истории России Презентация на тему Общественное движение в России в 30 - 50 гг. 19 века

Презентация на тему Общественное движение в России в 30 - 50 гг. 19 века  Певцы родной земли Симбирской. К 70-летнему юбилею Ульяновской области и 365-летию Симбирска – Ульяновска

Певцы родной земли Симбирской. К 70-летнему юбилею Ульяновской области и 365-летию Симбирска – Ульяновска Петр Первый и Кунсткамера

Петр Первый и Кунсткамера История Древней Руси

История Древней Руси Перестройка и распад СССР. Тест

Перестройка и распад СССР. Тест 20170904_ratnaya_istoriya_belgorodskogo_kraya

20170904_ratnaya_istoriya_belgorodskogo_kraya Образование Централизованных Государств Западной Европы

Образование Централизованных Государств Западной Европы Формирование российской государственности

Формирование российской государственности Мефодий и Кирилл нам азбуку подарил. Викторина

Мефодий и Кирилл нам азбуку подарил. Викторина Величайший оратор ХХ-го столетия

Величайший оратор ХХ-го столетия Памятная акция Звонок для Ангелов Донбасса

Памятная акция Звонок для Ангелов Донбасса Презентация на тему тренажер по экономике Деньги

Презентация на тему тренажер по экономике Деньги  С днём победы (фотографии)

С днём победы (фотографии) Презентация на тему Лжедмитрий II

Презентация на тему Лжедмитрий II  Искусство России 18 века

Искусство России 18 века ОГЭ. Русь в 9-11 веках

ОГЭ. Русь в 9-11 веках Манаас

Манаас