Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский о патриотическом и интернациональном воспитании школьников и молодежи

- Главная

- История

- Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский о патриотическом и интернациональном воспитании школьников и молодежи

Содержание

- 2. Ф. Э. Дзержинский «ПРИКАЗ Всероссийской Чрезвычайной Комиссии №23 Москва, 27 января 1921 г.» «Сейчас пришло время,

- 3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ НА 1922 Г. К 1922 году беспризорность в РСФСР достигла 7

- 4. НАРАБОТКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ Н.К. КРУПСКОЙ Задолго до событий 1917 года, уже в первой брошюре «Женщина-работница»

- 5. Идея общественного воспитания в полной мере отвечала революционным взглядам на подготовку строителей нового общества. Лишенные влияния

- 6. РАБОТЫ Н.К. КРУПСКОЙ Н.К. Крупская смело говорила о том, что одной из причин роста детской беспризорности

- 7. Долгий опыт работы с детьми улиц виден в характеристике, которую Н. К. Крупская дает беспризорной среде:

- 8. Н.К. Крупская выступила однозначно против причисления подобных детей к категории морально-дефективных (несоблюдение правил учреждения, которыми объяснялось

- 9. Н.К. Крупская также выступила против распространившейся практики создания детских городков из нескольких учреждений, превращавшей беспризорный мир

- 10. В период социалистической модернизации народного хозяйства Крупская вновь обращается к идее общественного воспитания – создания сети

- 11. Надежда Константиновна предлагала перейти к дошкольному общественному воспитанию, в котором заинтересованы колхозники, что снимает острую проблему

- 12. Детский дом Крупская видела «учреждением, дающим ребятам возможность всестороннего физического развития, дающим детям серьезный запас знаний,

- 13. ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО Свое педагогическое кредо, золотое правило воспитания подростков, как он сам называл, В.А. Сухомлинский

- 14. В.А. Сухомлинский был убежден, что воспитание любви к Родине, глубокого и сильного чувства патриотизма – высшая

- 16. Скачать презентацию

Слайд 2Ф. Э. Дзержинский «ПРИКАЗ Всероссийской Чрезвычайной Комиссии №23 Москва, 27 января 1921 г.»

«Сейчас пришло время, когда вздохнув легче на внешних фронтах,

«Сейчас пришло время, когда вздохнув легче на внешних фронтах,

Поставив на должную высоту дело обеспечения и снабжения детей, Советская власть приобретает в каждой рабочей и крестьянской семье своих сторонников и защитников, а вместе с тем и широкую опору в борьбе с контрреволюцией».

Слайд 3ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ НА 1922 Г.

К 1922 году беспризорность в

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ НА 1922 Г.

К 1922 году беспризорность в

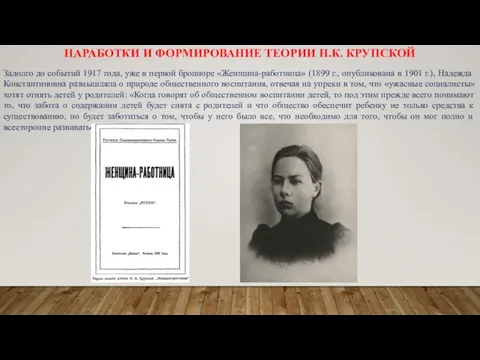

Слайд 4НАРАБОТКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ Н.К. КРУПСКОЙ

Задолго до событий 1917 года, уже в

НАРАБОТКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ Н.К. КРУПСКОЙ

Задолго до событий 1917 года, уже в

Слайд 5Идея общественного воспитания в полной мере отвечала революционным взглядам на подготовку строителей

Идея общественного воспитания в полной мере отвечала революционным взглядам на подготовку строителей

Однако «жизнь показала, что при данных условиях государству это непосильно, что это может быть лишь далекой целью, к которой ведет длинный путь», что «самое большее, что оно может и должно, обязано сделать, – это создать необходимую сеть детдомов для беспризорных ребят. Только тогда, когда эта первоочередная задача будет выполнена, возможно будет расширять сеть детских домов и брать в них и детей, для которых не исключена возможность воспитываться дома».

Слайд 6РАБОТЫ Н.К. КРУПСКОЙ

Н.К. Крупская смело говорила о том, что одной из причин

РАБОТЫ Н.К. КРУПСКОЙ

Н.К. Крупская смело говорила о том, что одной из причин

Крупская откликнулась на опубликованную статью о литературных вкусах беспризорных, предлагая к прочтению детям улиц приключенческую литературу о борьбе со стихией, с нуждой, считала необходимым читать военные очерки, чтобы «заставить их почувствовать убогость своей жизни, пробудить желание вырваться из нее».

Слайд 7Долгий опыт работы с детьми улиц виден в характеристике, которую Н. К.

Долгий опыт работы с детьми улиц виден в характеристике, которую Н. К.

ЗАМЕЧАНИЯ Н.К. КРУПСКОЙ

Слайд 8 Н.К. Крупская выступила однозначно против причисления подобных детей к категории морально-дефективных (несоблюдение

Н.К. Крупская выступила однозначно против причисления подобных детей к категории морально-дефективных (несоблюдение

Уже в 1920 г. нарком просвещения А. В. Луначарский отмечал, что «ненормальный ребенок – результат ненормальных условий».

Н. К. Крупская обращала внимание на то, что в детских домах так же, как и педологические комиссии, произвольно зачисляли в эту категорию детей, используя ее как санкцию в том числе для применения физических наказаний. «Термин «морально-дефективный» освободил педагогов от всякой ответственности, и внутренне и внешне, освободил от необходимости считаться с ребятами, уважать их человеческое достоинство, их личность, учиться подходить к ним, освободил их от самого обыкновенного человеческого побуждения помочь слабому. Термин «морально-дефективный» санкционировал преступное отношение к беспризорным детям. Для них ввели карцер, изолятор, оскорбляющее обращение, – все позволено, с детьми ничего не поделаешь: они «дефективные».

ОТКАЗ ОТ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРАКТИК

Слайд 9 Н.К. Крупская также выступила против распространившейся практики создания детских городков из нескольких

Н.К. Крупская также выступила против распространившейся практики создания детских городков из нескольких

По мнению педагога, в такой обстановке они «будут постоянно подогревать свои воспоминания о своем недавнем горьком беспризорном прошлом, будут жить в той нездоровой атмосфере азарта, хулиганства, безделья, которой они недавно еще дышали и которую куда труднее им изжить, если они будут сбиты все вместе».

Слайд 10 В период социалистической модернизации народного хозяйства Крупская вновь обращается к идее общественного

В период социалистической модернизации народного хозяйства Крупская вновь обращается к идее общественного

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ Н.К. КРУПСКОЙ

Слайд 11 Надежда Константиновна предлагала перейти к дошкольному общественному воспитанию, в котором заинтересованы колхозники,

Надежда Константиновна предлагала перейти к дошкольному общественному воспитанию, в котором заинтересованы колхозники,

Слайд 12 Детский дом Крупская видела «учреждением, дающим ребятам возможность всестороннего физического развития, дающим

Детский дом Крупская видела «учреждением, дающим ребятам возможность всестороннего физического развития, дающим

Слайд 13ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО

Свое педагогическое кредо, золотое правило воспитания подростков, как он сам

ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО

Свое педагогическое кредо, золотое правило воспитания подростков, как он сам

Слайд 14 В.А. Сухомлинский был убежден, что воспитание любви к Родине, глубокого и сильного

В.А. Сухомлинский был убежден, что воспитание любви к Родине, глубокого и сильного

В понимании В.А. Сухомлинского патриотическое воспитание – основа нравственного развития подрастающего человека. Он призывал формировать личностное начало в любви к Родине как прочный фундамент воспитания чувств патриотизма: «Многолетний опыт школьного воспитания приводит к убеждению: сила и эффективность патриотического воспитания определяется тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко видит человек мир и самого себя глазами патриота».

Патриотическое воспитание рассматривалось В.А. Сухомлинским и в теории, и на практике в единстве с гражданским. Он утверждал, что действенно–трудовое, активное начало в патриотическом воспитании – настоящая школа гражданственности. Такое начало особенно эффективно формирует у подростков патриотическое осознание и чувства. Главное для Сухомлинского – гражданская направленность труда.

Презентация на тему Дух предпринимательства преобразует экономику

Презентация на тему Дух предпринимательства преобразует экономику  Презентация на тему Реформы Александра II

Презентация на тему Реформы Александра II  Как в старину считали на Руси

Как в старину считали на Руси Путешествие в Древнюю Русь

Путешествие в Древнюю Русь Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 7 класс

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 7 класс Трудом ковалась Победа

Трудом ковалась Победа §1. Технические изобретения

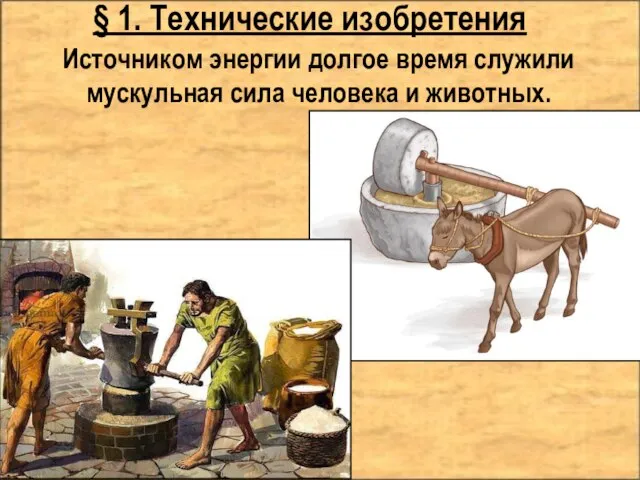

§1. Технические изобретения Галимов Насибул (Насибулла) Гафиятович

Галимов Насибул (Насибулла) Гафиятович Статуя Зевса Олимпийского

Статуя Зевса Олимпийского Моя родословная: Дерево

Моя родословная: Дерево Презентация на тему Средневековые замки

Презентация на тему Средневековые замки  Презентация на тему Ход времени и способы его измерения. Счет лет в истории

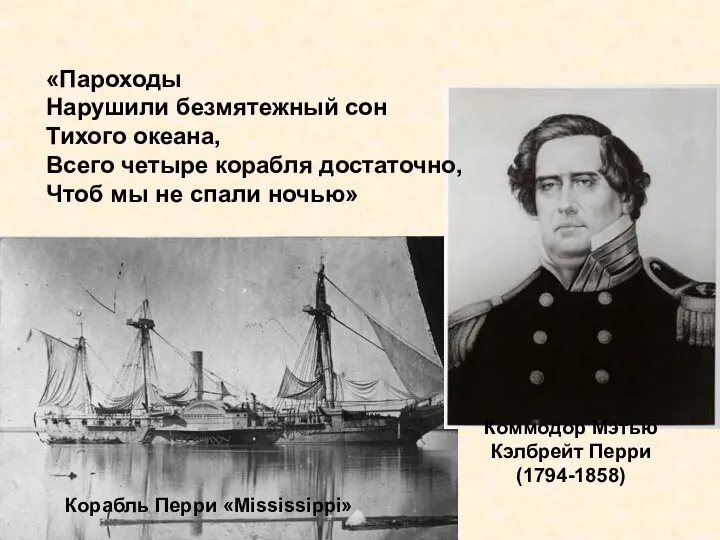

Презентация на тему Ход времени и способы его измерения. Счет лет в истории  Япония на пути модернизации (9 класс)

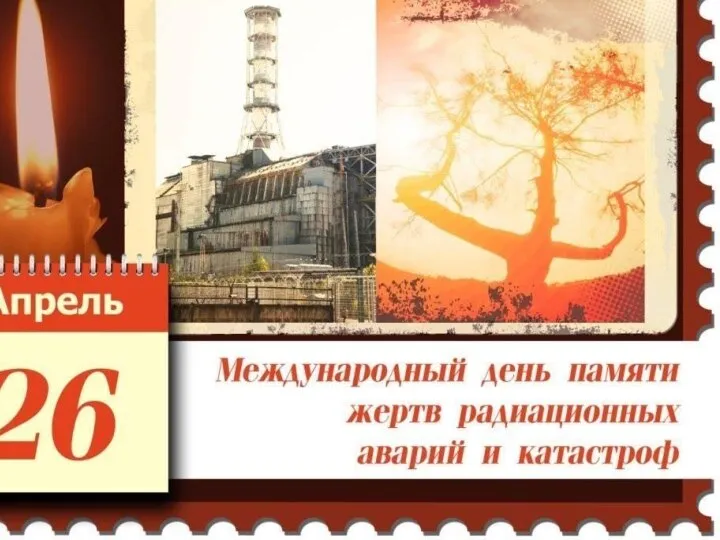

Япония на пути модернизации (9 класс) Апрель 26. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Апрель 26. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф Презентация на тему I период Великой отечественной войны

Презентация на тему I период Великой отечественной войны  Куликовская битва

Куликовская битва Герои Великой Отечественной Войны

Герои Великой Отечественной Войны Реформы как гордиев узел: рубить нельзя развязать

Реформы как гордиев узел: рубить нельзя развязать Леонид Иванович Добычин

Леонид Иванович Добычин Введение. История как наука. Этапы развития исторического знания. Урок 1

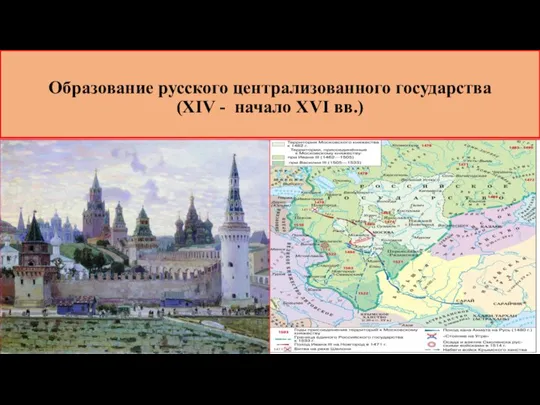

Введение. История как наука. Этапы развития исторического знания. Урок 1 Презентация. Образование единого государства

Презентация. Образование единого государства Транспорт в Петербурге XVIII- XIX веков

Транспорт в Петербурге XVIII- XIX веков Внутренняя политика Александра I

Внутренняя политика Александра I Библиотеки Сибири в послереволюционный период

Библиотеки Сибири в послереволюционный период Проект Археопарк Барбара

Проект Археопарк Барбара Новая экономическая политика. Образование СССР

Новая экономическая политика. Образование СССР Великая Отечественная война в цифрах и фактах

Великая Отечественная война в цифрах и фактах Внутренняя политика России в начале XXI века – восстановление государства История России, 11 класс Бриченко Л.В., учитель ГБОУ СОШ №

Внутренняя политика России в начале XXI века – восстановление государства История России, 11 класс Бриченко Л.В., учитель ГБОУ СОШ №