Содержание

- 2. Как изменилось геополитическое положение Урала после взятия Казани и похода Ермака? Возможно ли было быстро освоить

- 3. Покорение Казани стало большим внешнеполитическим успехом России. Теперь с востока ей не грозили набеги. Десятки тысяч

- 4. Вслед за Казанью к Московскому государству было присоединено Астраханское ханство. В 1554 году астраханский хан —

- 5. Также у России оказались земли Ногайской Орды, государства располагавшегося между Казанью и Астраханью. Часть ногайского населения

- 6. В 1492 г. знаменитый мореплаватель Христофор Колумб открыл путь из Европы в Америку. Прошло сто лет,

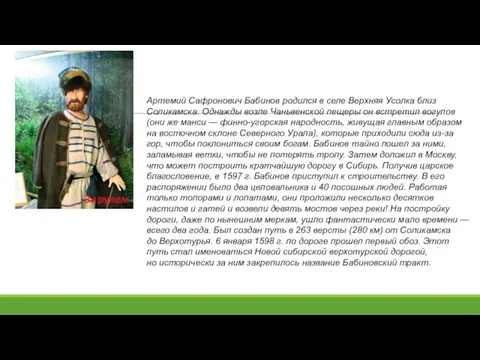

- 7. Артемий Сафронович Бабинов родился в селе Верхняя Усолка близ Соликамска. Однажды возле Чаньвенской пещеры он встретил

- 8. Уже к 1640 г. Бабиновский тракт помог раздвинуть границы государства до берегов Тихого океана. В 1647

- 9. Бабиновский тракт заслуженно называют дорогой, создавшей Россию. Именно по ней шло освоение Сибири и Дальнего Востока.

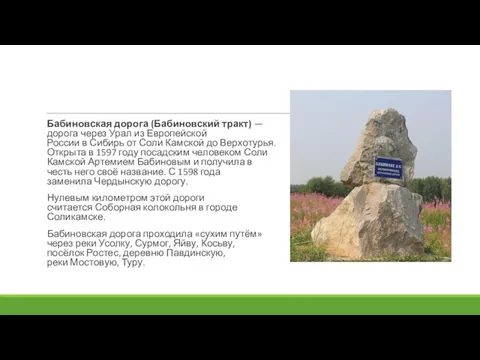

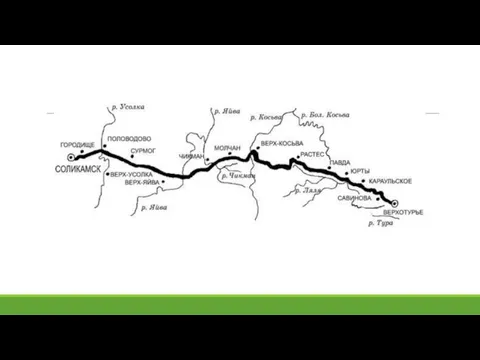

- 10. Бабиновская дорога (Бабиновский тракт) — дорога через Урал из Европейской России в Сибирь от Соли Камской

- 11. Нужда в прямой короткой дороге в Сибирь уже тогда ощущалась чрезвычайно остро. Все существовавшие прежде дороги

- 12. Бабиновская дорога соединила Россию с Сибирью. А если точнее — Европу с Азией. Она положила начало

- 13. Не помним своих героев… Не знаю почему, — возможно, в характере российского человека подвиг считать чем-то

- 14. Бабиновскую дорогу совершенно заслуженно называют дорогой, создавшей Россию. Именно по ней шло первое истинное освоение Сибири,

- 15. Какой уральский город называли в XVII в. «воротами в Сибирь»? Почему русское правительство разрешало проезд в

- 16. После похода Ермака Урал стал активно заселяться и осваиваться. Начали строиться первые города на Среднем Урале

- 18. С постройкой Бабиновского тракта все другие пути через Уральские горы в Сибирь и обратно были официально

- 19. Верхотурью уже исполнилось 400 лет. Конечно, в городе есть гостиница, школа, баня, водовод, жилой микрорайон из

- 20. Следует отметить, что до XVIII в. понятия Урал как обозначения региона не существовало. Пермь Великая официально

- 21. Пермью Великой руководила единая администрация. Резиденция великопермского наместника первоначально размещалась в Покче, с 1535 г. —

- 22. Компетенция великопермских наместников простиралась на все стороны местной жизни. Они обладали расширенными судебными и военными полномочиями

- 23. Управление краем наместник осуществлял при помощи холопов. В 1550–1570-е гг. в Перми Великой одновременно действовали два

- 24. Наместники и волостели являлись основным звеном провинциального управления Русского государства во второй половине XV — первой

- 25. 17 век Появление городовых воевод означало переход системы местного управления на качественно новый уровень централизации. В

- 26. Присоединение Зауралья и Сибири к Московскому государству фактически совпало с открытием европейцами «Нового света». Это были

- 27. Городовые воеводы появились в первую очередь на неспокойных окраинах государства, на которых проживало инородческое население. Под

- 28. Продвижение России в восточном направлении в XVIII в. приблизило ее границы к кочевьям народов юга Сибири

- 29. В пище уральцев первое место занимали мучные и крупяные блюда: хлеб, пироги, оладьи, блины, калачи, пряники,

- 30. Русское население в одежде в большинстве своем тоже оказывалось верным традиции. У женщин-крестьянок преобладал комплект с

- 31. Уже в 1672 году Яков Хитрово посылается в Сибирь, на Урал, чтобы построить город на реке

- 32. Серебряная экспедиция 340 лет тому назад, в Уральских горах, рядом с тем местом, где впоследствии был

- 33. В середине XVII в. в России стала особенно остро ощущаться нехватка своего серебра. Серебро являлось основным

- 35. Скачать презентацию

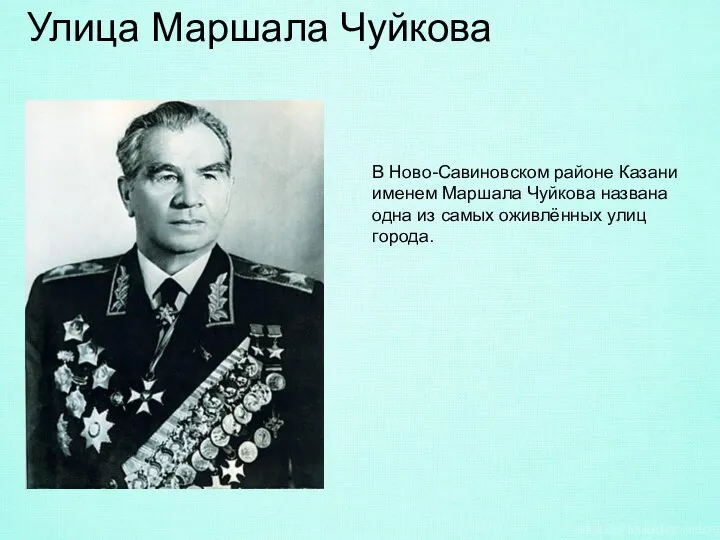

Улица Маршала Чуйкова

Улица Маршала Чуйкова Февральская революция

Февральская революция Битва за Кавказ, 1942 год

Битва за Кавказ, 1942 год Журавли над Россией…

Журавли над Россией… День независимости России

День независимости России Хор Турецкого. Творчество и история коллектива

Хор Турецкого. Творчество и история коллектива Сталинская индустриализация

Сталинская индустриализация Спорт в блокадном Ленинграде

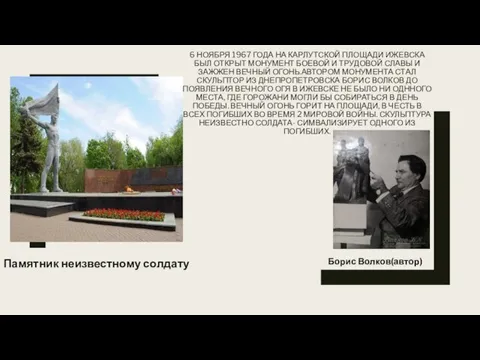

Спорт в блокадном Ленинграде Памятник неизвестному солдату

Памятник неизвестному солдату Индийские касты

Индийские касты Педагогика в дореволюционной России

Педагогика в дореволюционной России Донецко-криворожская советская республика товарища Артема

Донецко-криворожская советская республика товарища Артема Подвиги Геракла

Подвиги Геракла Развитие России при Петре I

Развитие России при Петре I Государство и право Средневековой Германии

Государство и право Средневековой Германии Эпоха Просвещения в Европе

Эпоха Просвещения в Европе Презентация на тему Предпринимательская этика и этикет

Презентация на тему Предпринимательская этика и этикет  Защитники России: от Древней Руси до наших дней

Защитники России: от Древней Руси до наших дней Рождество Богородицы

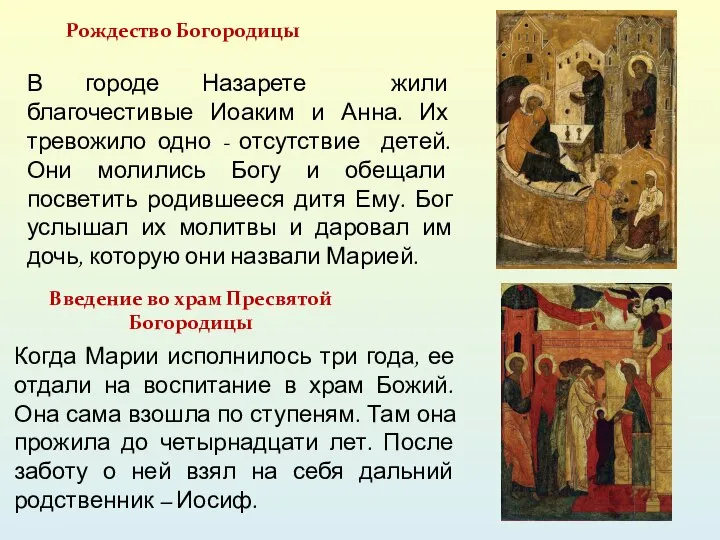

Рождество Богородицы Россия на рубеже XVIII-XIX веков

Россия на рубеже XVIII-XIX веков День памяти и скорби

День памяти и скорби Фронтовые письма, которые трогают до слёз

Фронтовые письма, которые трогают до слёз Семейная династия

Семейная династия Калараш. Его именем названа улица в поселке Лазаревское

Калараш. Его именем названа улица в поселке Лазаревское Куликовская битва

Куликовская битва Казахстан в годы застоя. Социальное развитие. Образование и наука

Казахстан в годы застоя. Социальное развитие. Образование и наука Дорога жизни

Дорога жизни Україна за часів козацької державності (друга половина XVII — кінець XVIII ст.)

Україна за часів козацької державності (друга половина XVII — кінець XVIII ст.)