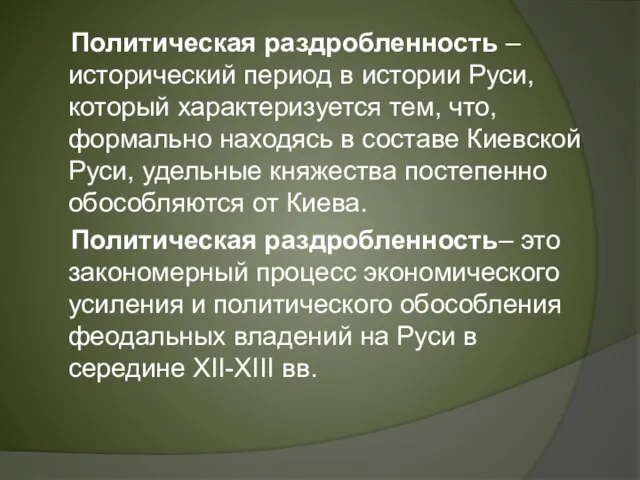

Слайд 5 Политическая раздробленность – исторический период в истории Руси, который характеризуется тем,

что, формально находясь в составе Киевской Руси, удельные княжества постепенно обособляются от Киева.

Политическая раздробленность– это закономерный процесс экономического усиления и политического обособления феодальных владений на Руси в середине ХII-ХIII вв.

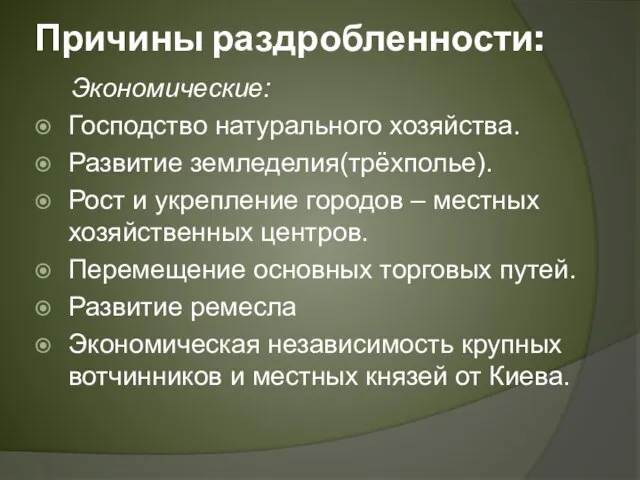

Слайд 6Причины раздробленности:

Экономические:

Господство натурального хозяйства.

Развитие земледелия(трёхполье).

Рост и укрепление городов – местных

хозяйственных центров.

Перемещение основных торговых путей.

Развитие ремесла

Экономическая независимость крупных вотчинников и местных князей от Киева.

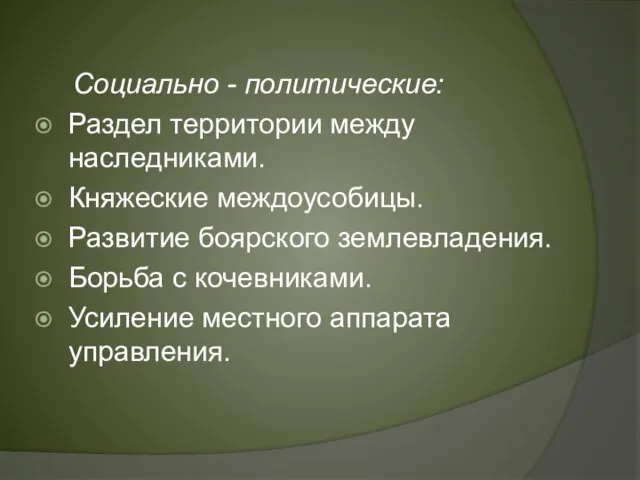

Слайд 7 Социально - политические:

Раздел территории между наследниками.

Княжеские междоусобицы.

Развитие боярского землевладения.

Борьба с

кочевниками.

Усиление местного аппарата управления.

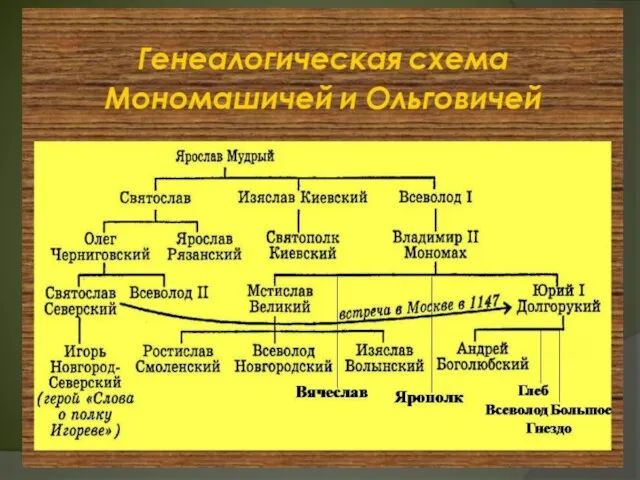

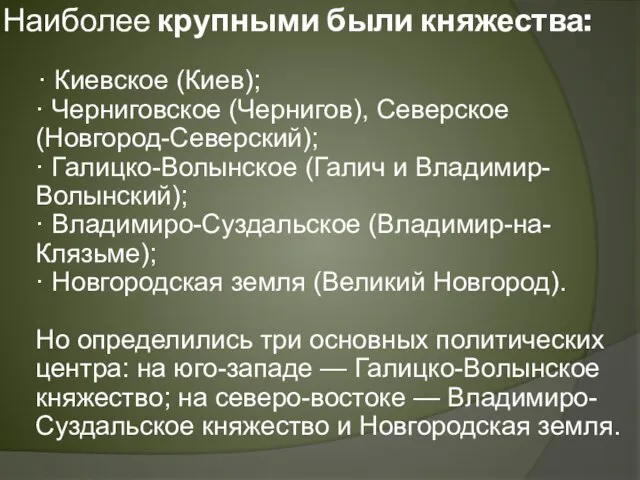

Слайд 9Наиболее крупными были княжества:

· Киевское (Киев);

· Черниговское (Чернигов), Северское (Новгород-Северский);

· Галицко-Волынское

(Галич и Владимир-Волынский);

· Владимиро-Суздальское (Владимир-на-Клязьме);

· Новгородская земля (Великий Новгород).

Но определились три основных политических центра: на юго-западе — Галицко-Волынское княжество; на северо-востоке — Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская земля.

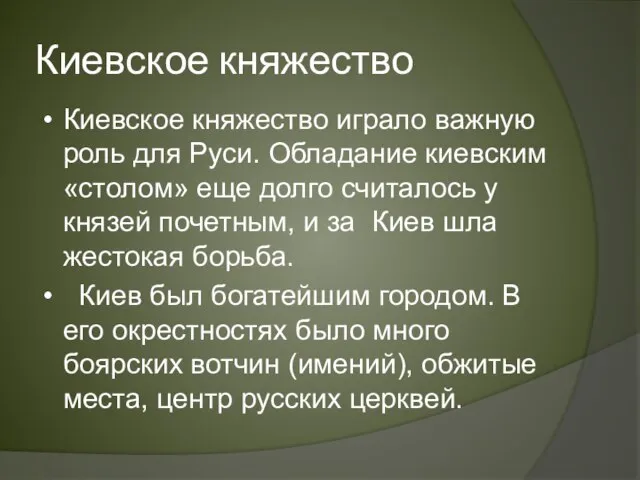

Слайд 12Киевское княжество

Киевское княжество играло важную роль для Руси. Обладание киевским «столом» еще

долго считалось у князей почетным, и за Киев шла жестокая борьба.

Киев был богатейшим городом. В его окрестностях было много боярских вотчин (имений), обжитые места, центр русских церквей.

Слайд 13Киевское княжество играло важную роль для Руси. Обладание киевским «столом» еще долго

считалось у князей почетным, и за Киев шла жестокая борьба.

Киев был богатейшим городом. В его окрестностях было много боярских вотчин (имений), обжитые места, центр русских церквей.

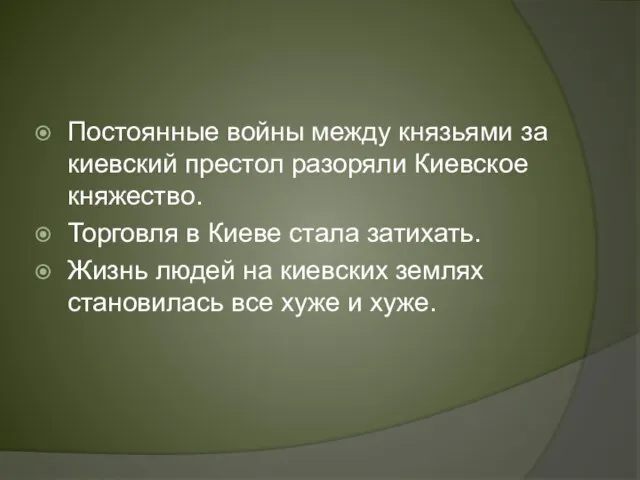

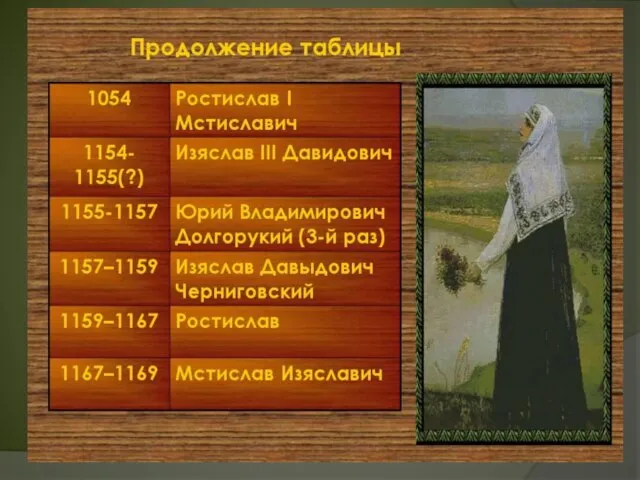

Слайд 14Постоянные войны между князьями за киевский престол разоряли Киевское княжество.

Торговля в Киеве

стала затихать.

Жизнь людей на киевских землях становилась все хуже и хуже.

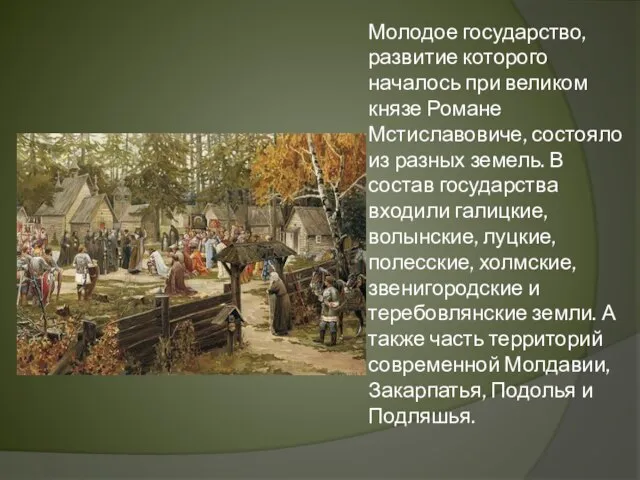

Слайд 19Молодое государство, развитие которого началось при великом князе Романе Мстиславовиче, состояло из

разных земель. В состав государства входили галицкие, волынские, луцкие, полесские, холмские, звенигородские и теребовлянские земли. А также часть территорий современной Молдавии, Закарпатья, Подолья и Подляшья.

Слайд 20На юго-западе Руси раскинулось Галицко-Волынское княжество. Географическое положение нового объединения было очевидно

выгодным. Оно сочетало в себе три аспекта: нахождение в центре Европы; комфортный климат; плодородные земли, неизменно приносящие хорошие урожаи.

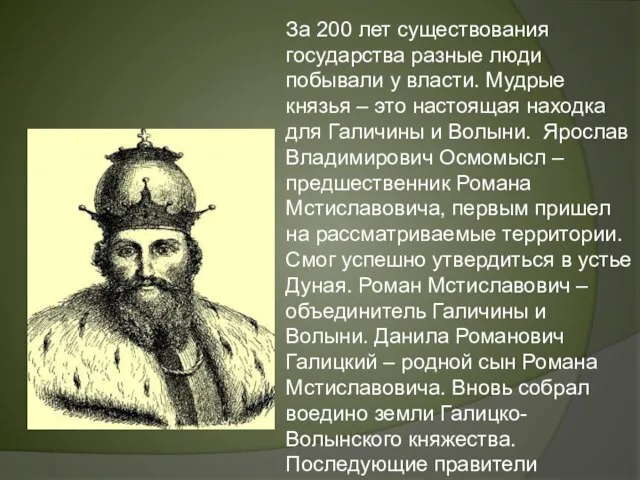

Слайд 21За 200 лет существования государства разные люди побывали у власти. Мудрые князья

– это настоящая находка для Галичины и Волыни. Ярослав Владимирович Осмомысл – предшественник Романа Мстиславовича, первым пришел на рассматриваемые территории. Смог успешно утвердиться в устье Дуная. Роман Мстиславович – объединитель Галичины и Волыни. Данила Романович Галицкий – родной сын Романа Мстиславовича. Вновь собрал воедино земли Галицко-Волынского княжества. Последующие правители княжества оказались менее волевыми.

Слайд 22 Последующие правители княжества оказались менее волевыми. В 1392 году прекратило свое

существование Галицко-Волынское княжество. Князья не смогли противостоять внешним противникам. В итоге Волынь стала литовской, Галиция досталась Польше, а Червона Русь – венграм.

Слайд 23 Владимиро-Суздальское княжество (Северо-Восточная Русь, Залесская Русь)

Слайд 24Эта территория, включенная в состав Киевской Руси при князе Святославе (966 г.),

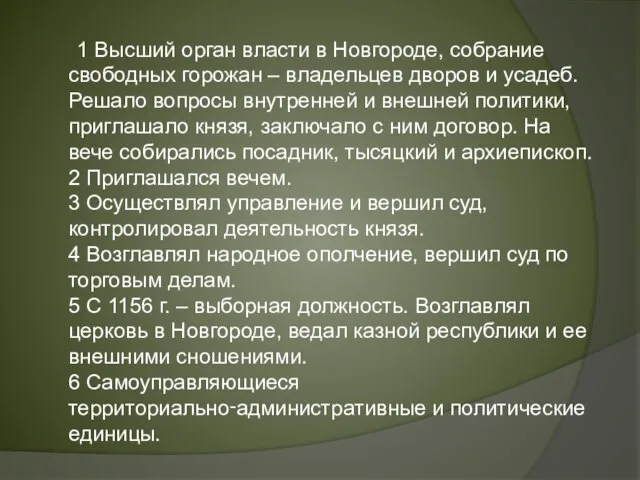

первоначально управлялась великокняжеским наместником, резиденцией которого был Ростов. Но в начале ХII в. в Северо-Восточной Руси возникла местная княжеская династия, родоначальником которой стал один из сыновей Владимира Мономаха Юрий Долгорукий (1125–1155 гг.). До смерти своего отца он обладал чисто номинальной властью, но начиная с 1125 г. Юрий становится полноправным правителем этой огромной территории и переносит столицу княжества в Суздаль.

Слайд 25Будучи в течение долгих лет ростово-суздальским князем, Юрий Долгорукий с болшой любовью

обустраивал свой благодатный край: именно при нем возникли многие города Залесской Руси, в том числе Москва, Кострома, Дмитров, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский и Городец. Вместе с тем Юрий постоянно воевал за великокняжеский престол и в конце концов достиг своей заветной цели, но прожил в Киеве около двух лет и в 1157 г. был отравлен киевскими боярами на пиру

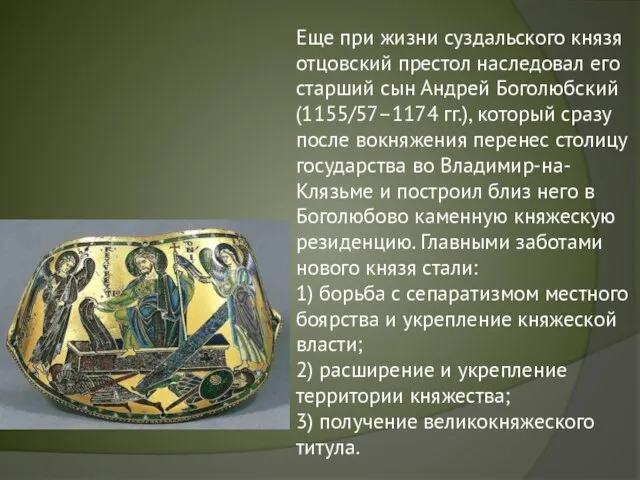

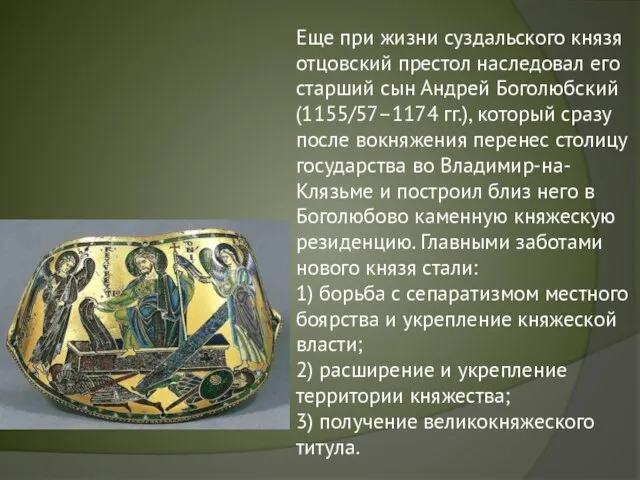

Слайд 26Еще при жизни суздальского князя отцовский престол наследовал его старший сын Андрей

Боголюбский (1155/57–1174 гг.), который сразу после вокняжения перенес столицу государства во Владимир-на-Клязьме и построил близ него в Боголюбово каменную княжескую резиденцию. Главными заботами нового князя стали:

1) борьба с сепаратизмом местного боярства и укрепление княжеской власти;

2) расширение и укрепление территории княжества;

3) получение великокняжеского титула.

Слайд 27В 1164 и 1172 гг. Андрей Боголюбский совершил удачные походы против соседней

Волжской Болгарии и отвоевал у нее стратегически важные земли в междуречье Оки и Волги. В 1169 и 1170 гг. владимирский князь совершил грандиозные походы на Киев и Новгород, где посадил на престолы своих ставленников младшего брата Глеба и младшего сына Юрия. Ему так же удалось довольно быстро и успешно сломить сепаратизм местного боярства и стать полноправным «самовластцем» на Руси, что впоследствии стоило ему жизни. В 1174 г. против Андрея Боголюбского возник боярский заговор, в результате которого он был убит.

Слайд 28После гибели великого князя во на Северо-Востоке Руси началась междоусобица (1174–1176 гг.),

победу в которой одержал его младший брат Всеволод Большое Гнездо (1176–1212 гг.).

Слайд 29 Всеволод быстро и решительно подавил боярскую оппозицию, положил конец смуте, укрепил

великокняжескую власть и стал проводить активную внешнюю политику. В частности, он совершил ряд удачных походов против волжских болгар (1183 г.) и половцев (1184 г.), активно вмешивался в межкняжеские распри на Руси. При Всеволоде Северо-Восточная Русь пережила грандиозный градостроительный и архитектурный бум: именно при нем возникли такие города, как Тверь, Углич, Серпухов, Звенигород и многие другие.

После смерти Всеволода на Северо-Востоке Руси вновь началась междоусобиа (1212–1216 гг.), в которой приняли участие его сыновья Константин, Юрий и Ярослав. Одержав победу в Липецкой битве (1216 г.), Константин занял великокняжеский престол, но вскоре умер, и новым владимирским князем стал его брат Юрий Всеволодович (1218–1238 гг.), которому суждено было пасть на поле брани с монголами на р. Сить.

Слайд 30Великий Новгород

Новгородская земля была самым крупным государством на территории Руси. Она

охватывала огромные пространства от Финского залива до Уральских гор, от верховий Волги до Северного Ледовитого океана. Эти бескрайние земли были мало населенными. На них жили многие племена и народы. Ядром Новгородской земли был бассейн озера Ильмень и реки Волхов, где издавна обитало племя словен. Позже к ним присоединились земли кривичей. В Новгородской земле жили также угро-финские племена чудь, меря, весь, карелы.

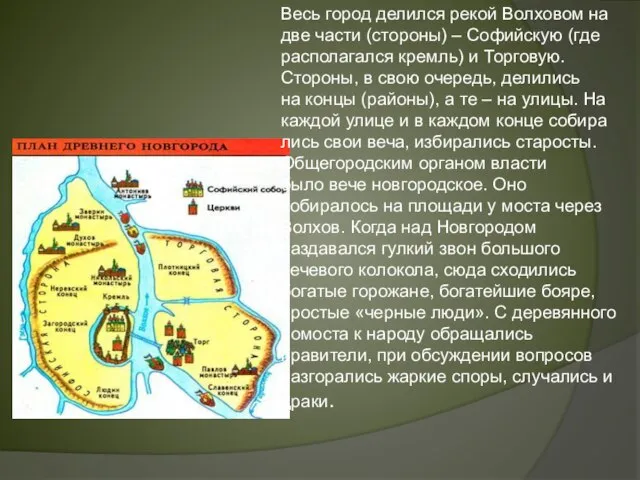

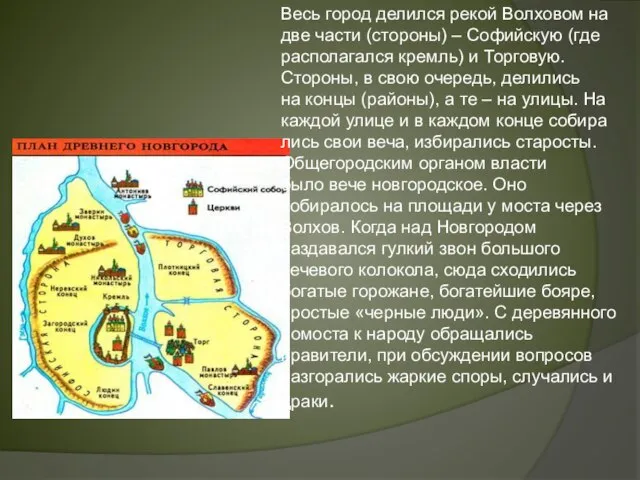

Слайд 31Весь город делился рекой Волховом на две части (стороны) – Софийскую (где располагался кремль)

и Торговую. Стороны, в свою очередь, делились на концы (районы), а те – на улицы. На каждой улице и в каждом конце собирались свои веча, избирались старосты. Общегородским органом власти было вече новгородское. Оно собиралось на площади у моста через Волхов. Когда над Новгородом раздавался гулкий звон большого вечевого колокола, сюда сходились богатые горожане, богатейшие бояре, простые «черные люди». С деревянного помоста к народу обращались правители, при обсуждении вопросов разгорались жаркие споры, случались и драки.

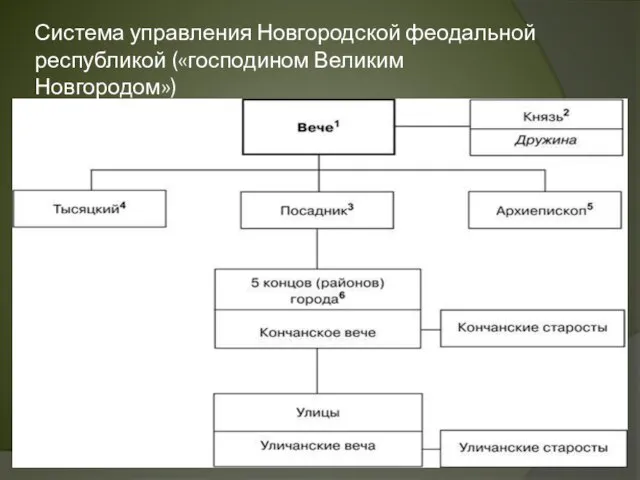

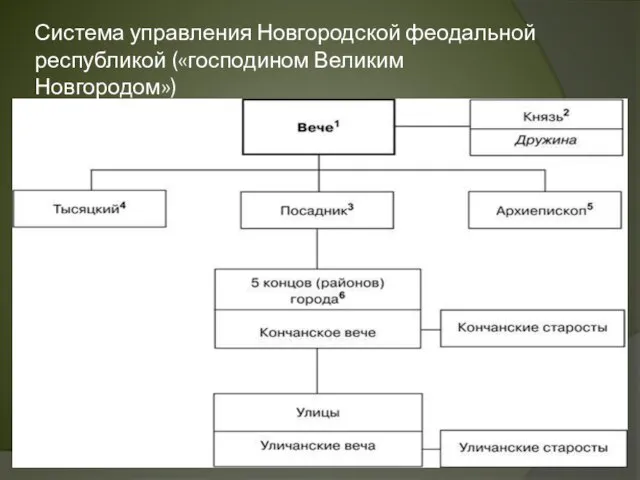

Слайд 33Система управления Новгородской феодальной республикой («господином Великим Новгородом»)

Слайд 34 1 Высший орган власти в Новгороде, собрание свободных горожан – владельцев

дворов и усадеб. Решало вопросы внутренней и внешней политики, приглашало князя, заключало с ним договор. На вече собирались посадник, тысяцкий и архиепископ.

2 Приглашался вечем.

3 Осуществлял управление и вершил суд, контролировал деятельность князя.

4 Возглавлял народное ополчение, вершил суд по торговым делам.

5 С 1156 г. – выборная должность. Возглавлял церковь в Новгороде, ведал казной республики и ее внешними сношениями.

6 Самоуправляющиеся территориально‑административные и политические единицы.

Улица Маршала Чуйкова

Улица Маршала Чуйкова Февральская революция

Февральская революция Битва за Кавказ, 1942 год

Битва за Кавказ, 1942 год Журавли над Россией…

Журавли над Россией… День независимости России

День независимости России Хор Турецкого. Творчество и история коллектива

Хор Турецкого. Творчество и история коллектива Сталинская индустриализация

Сталинская индустриализация Спорт в блокадном Ленинграде

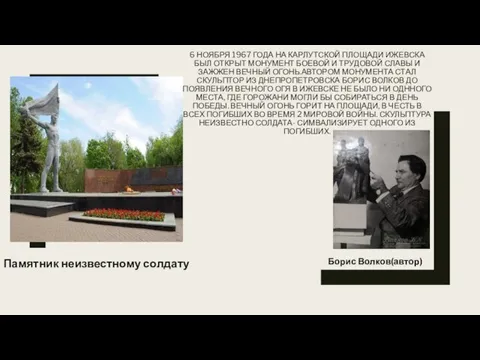

Спорт в блокадном Ленинграде Памятник неизвестному солдату

Памятник неизвестному солдату Индийские касты

Индийские касты Педагогика в дореволюционной России

Педагогика в дореволюционной России Донецко-криворожская советская республика товарища Артема

Донецко-криворожская советская республика товарища Артема Подвиги Геракла

Подвиги Геракла Развитие России при Петре I

Развитие России при Петре I Государство и право Средневековой Германии

Государство и право Средневековой Германии Эпоха Просвещения в Европе

Эпоха Просвещения в Европе Презентация на тему Предпринимательская этика и этикет

Презентация на тему Предпринимательская этика и этикет  Защитники России: от Древней Руси до наших дней

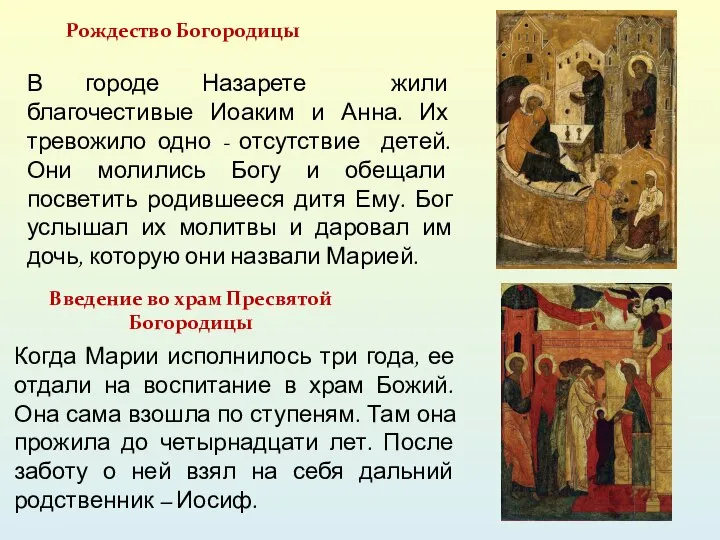

Защитники России: от Древней Руси до наших дней Рождество Богородицы

Рождество Богородицы Россия на рубеже XVIII-XIX веков

Россия на рубеже XVIII-XIX веков День памяти и скорби

День памяти и скорби Фронтовые письма, которые трогают до слёз

Фронтовые письма, которые трогают до слёз Семейная династия

Семейная династия Калараш. Его именем названа улица в поселке Лазаревское

Калараш. Его именем названа улица в поселке Лазаревское Куликовская битва

Куликовская битва Казахстан в годы застоя. Социальное развитие. Образование и наука

Казахстан в годы застоя. Социальное развитие. Образование и наука Дорога жизни

Дорога жизни Україна за часів козацької державності (друга половина XVII — кінець XVIII ст.)

Україна за часів козацької державності (друга половина XVII — кінець XVIII ст.)