Содержание

- 2. Храмовое искусство на примере античности Культ и культура

- 3. Периодизация античности - Архаическая Греция (Крито-Микенская, Эгейская культура) – III – II тыс. до н.э.; -

- 4. Крито-Микенская культура Крито-Микенская культура, Эгейская культура сформировалась в III – II тыс. до н.э. как Критская

- 5. Классическая Греция. Эпоха эллинизма. Для античного мировоззрения характерно разностороннее познание, создавшее науку, философию и мифологию с

- 6. Натурфилософское мировоззрение античности Изначально возникнув как натурфилософия, которая занималась поиском первой субстанции, конституирующей мир (Фалес признавал

- 7. Мифологическое мировоззрение античности Мифы и легенды Древней Греции содержат космогонию (учение о происхождении мира), отражают все

- 8. Изобразительное искусство античности как храмовое искусство Изобразительное искусство античности изначально возникло как культовое и храмовое искусство,

- 9. Сакральный смысл скульптуры и декоративно-прикладного искусства Греческий путешественник II в. н.э. Павсаний в своём знаменитом «Описании

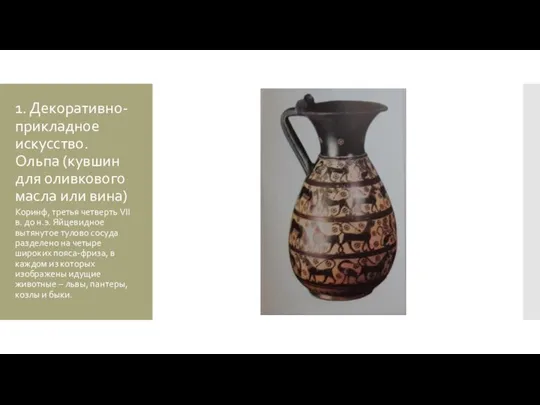

- 10. 1. Декоративно-прикладное искусство. Ольпа (кувшин для оливкового масла или вина) Коринф, третья четверть VII в. до

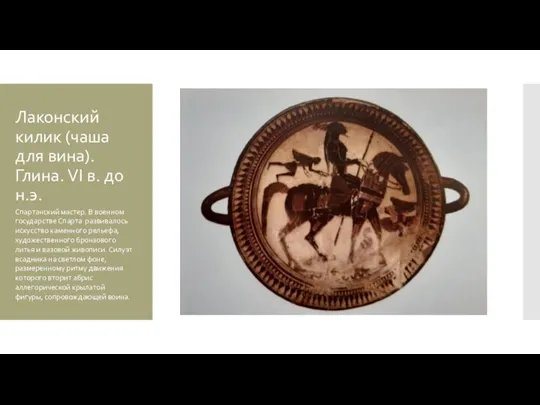

- 11. Лаконский килик (чаша для вина). Глина. VI в. до н.э. Спартанский мастер. В военном государстве Спарта

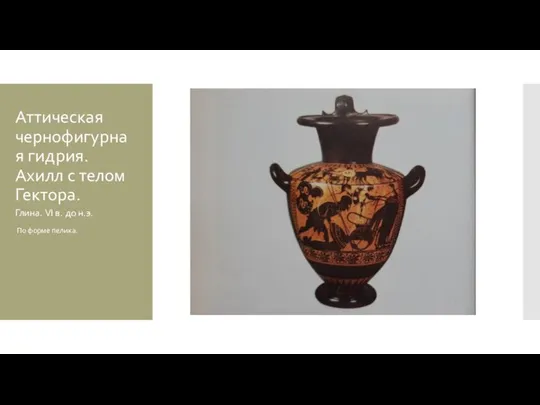

- 12. Аттическая чернофигурная гидрия. Ахилл с телом Гектора. Глина. VI в. до н.э. По форме пелика.

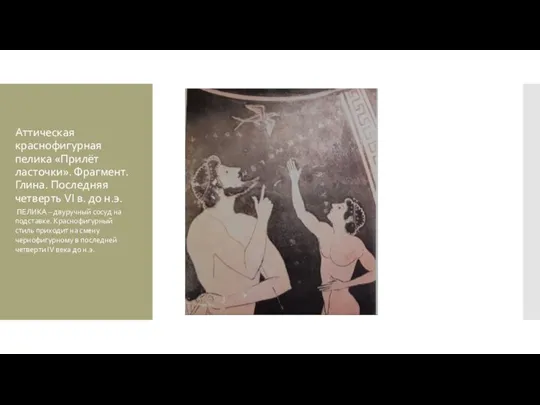

- 13. Аттическая краснофигурная пелика «Прилёт ласточки». Фрагмент. Глина. Последняя четверть VI в. до н.э. ПЕЛИКА – двуручный

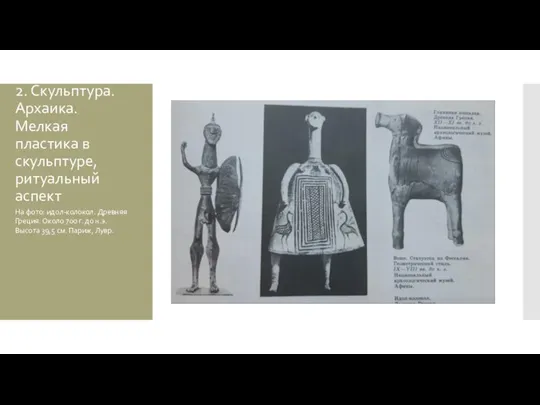

- 14. 2. Скульптура. Архаика. Мелкая пластика в скульптуре, ритуальный аспект На фото: идол-колокол. Древняя Греция. Около 700

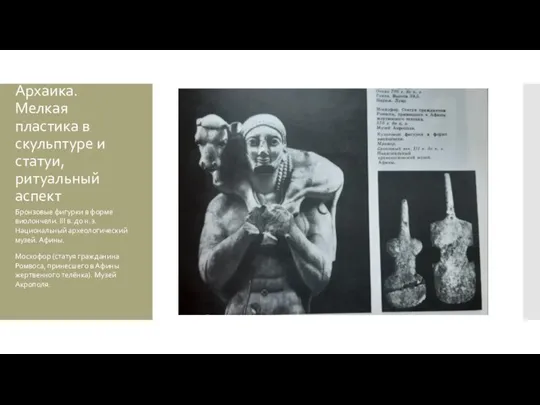

- 15. Архаика. Мелкая пластика в скульптуре и статуи, ритуальный аспект Бронзовые фигурки в форме виолончели. III в.

- 16. Архаическая скульптура Символизм скульптуры выражается и в том, что есть много примеров «очеловечивания» бревна-колонны. Яркие примеры

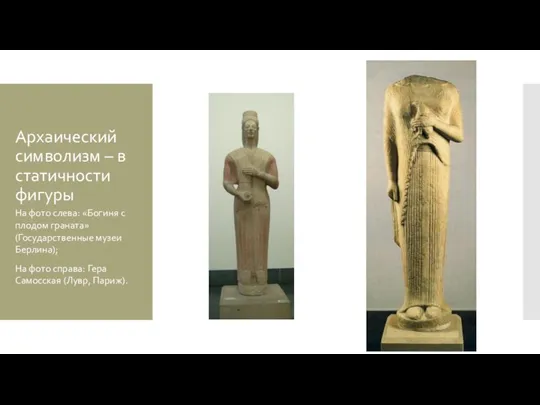

- 17. Архаический символизм – в статичности фигуры На фото слева: «Богиня с плодом граната» (Государственные музеи Берлина);

- 18. Периоды развития античной скульптуры В развитии древнегреческой скульптуры выделяются периоды архаики, затем ранней и высокой классики,

- 19. Афинянин Фидий 7ми метровая бронзовая статую Афины-воительницы, Афины-Промахос, символ восстановления Акрополя после межкультурного конфликта 480-479 г.г.

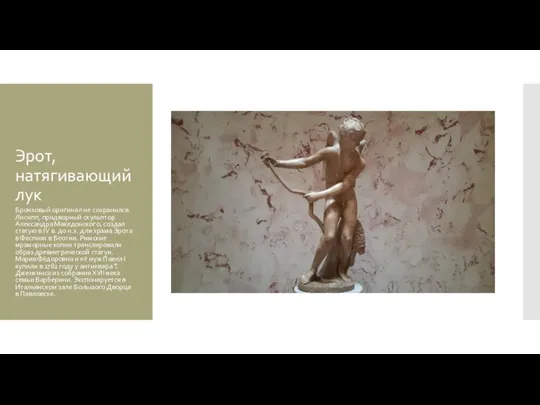

- 20. Эрот, натягивающий лук Бронзовый оригинал не сохранился. Лисипп, придворный скульптор Александра Македонского, создал статую в IV

- 21. Древняя Греция и Древний Рим В течение II – I в. до н.э. римские легионеры постепенно

- 22. 3. Архитектура Самый значительный след оставила, конечно, храмовая архитектура античности. Сосредоточение памятников древнегреческой архитектуры находится в

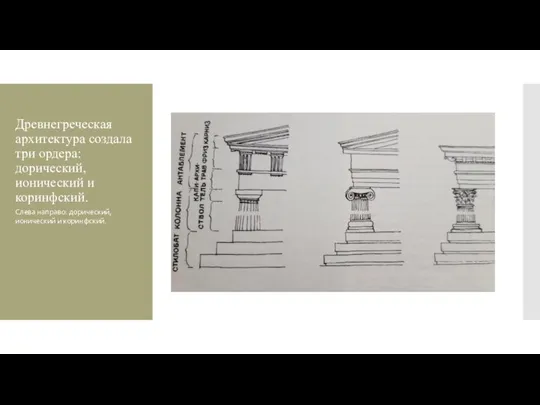

- 23. Древнегреческая архитектура создала три ордера: дорический, ионический и коринфский. Слева направо: дорический, ионический и коринфский.

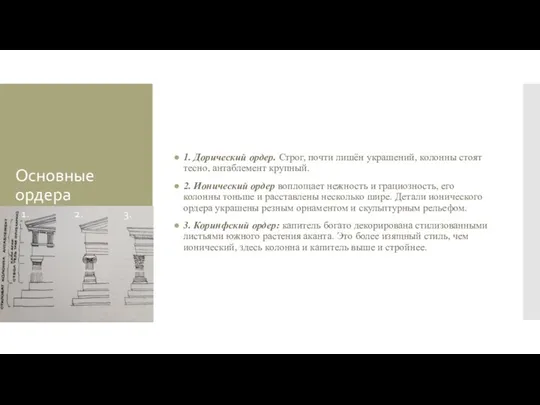

- 24. Основные ордера 1. Дорический ордер. Строг, почти лишён украшений, колонны стоят тесно, антаблемент крупный. 2. Ионический

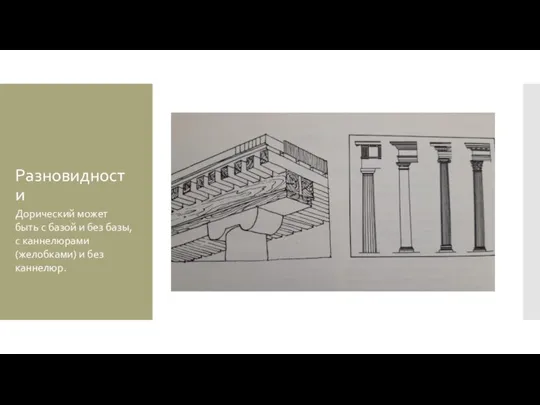

- 25. Разновидности Дорический может быть с базой и без базы, с каннелюрами (желобками) и без каннелюр.

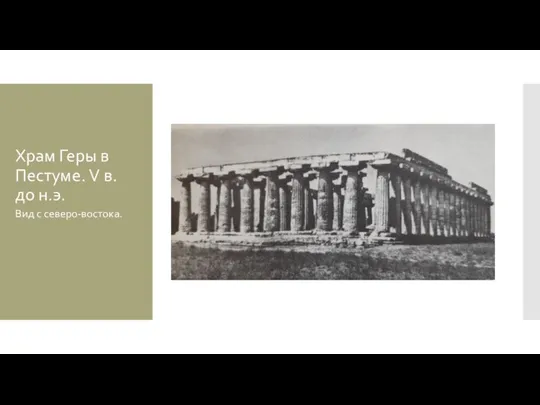

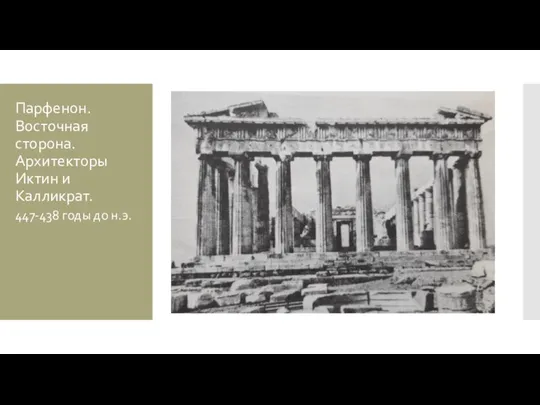

- 26. Пример Оба храма выполнены в дорическом стиле. Массивные элементы храма Геры с шестиколонным портиком придают сооружению

- 27. Храм Геры в Пестуме. V в. до н.э. Вид с северо-востока.

- 28. Парфенон. Восточная сторона. Архитекторы Иктин и Калликрат. 447-438 годы до н.э.

- 29. Римская архитектура Римская архитектура не только воспроизводила принципы и формы древнегреческой архитектуры, но и развивала их.

- 30. Римская архитектура. Римское зодчество соединило стоечно-балочную систему греков с местной этрусской сводчатой конструкцией из кирпича и

- 31. Римская архитектура. Самый грандиозный пример римской архитектуры – Пантеон, «Храм всех богов». Грандиозный круглый храм имеет

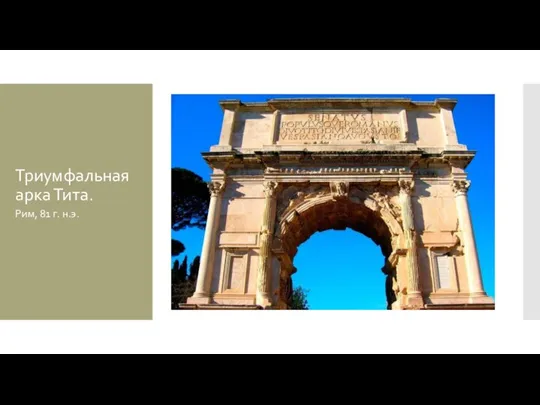

- 32. Пантеон. Интерьер. Архитектор Аполлодор Дамасский. Рим 115-125 г.г. н.э. (слева). Триумфальная арка Тита. Рим, 81 г.

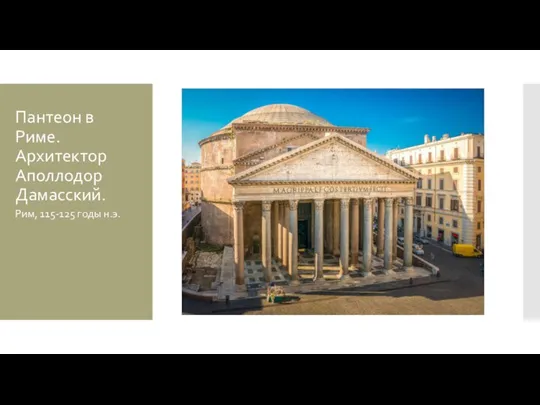

- 33. Пантеон в Риме. Архитектор Аполлодор Дамасский. Рим, 115-125 годы н.э.

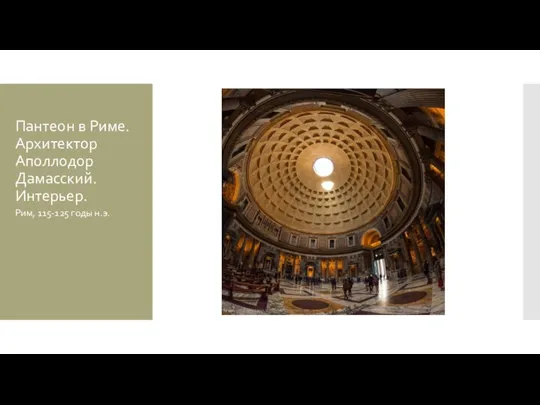

- 34. Пантеон в Риме. Архитектор Аполлодор Дамасский. Интерьер. Рим, 115-125 годы н.э.

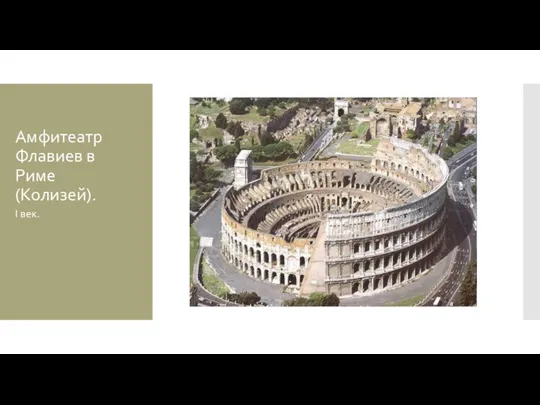

- 35. Амфитеатр Флавиев в Риме (Колизей). I век.

- 36. Триумфальная арка Тита. Рим, 81 г. н.э.

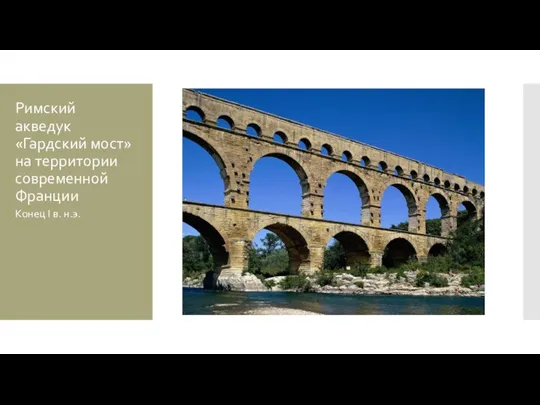

- 37. Римский акведук «Гардский мост» на территории современной Франции Конец I в. н.э.

- 38. Власть и религия Особенностью древнеримской религии было не только включение в римский пантеон богов побеждённых народов,

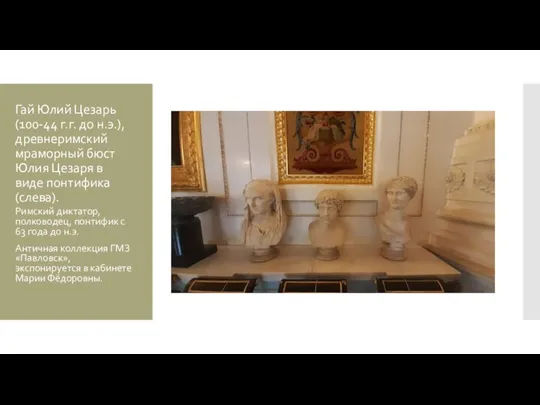

- 39. Гай Юлий Цезарь (100-44 г.г. до н.э.), древнеримский мраморный бюст Юлия Цезаря в виде понтифика (слева).

- 41. Скачать презентацию

20131121_prezentatsiya1_-_kopiya

20131121_prezentatsiya1_-_kopiya oktyabrskaya-revolyutsiya-1917-goda

oktyabrskaya-revolyutsiya-1917-goda История Руси. Викторина

История Руси. Викторина Стратегическая оборона. 1941-1942 годы. Укрощение Тайфуна

Стратегическая оборона. 1941-1942 годы. Укрощение Тайфуна Сборник карт для ЕГЭ по истории

Сборник карт для ЕГЭ по истории Техника и исторические этапы ее развития

Техника и исторические этапы ее развития 1663655649420988

1663655649420988 Мы не имеем права забывать подвиг героев Великой Отечественной войны

Мы не имеем права забывать подвиг героев Великой Отечественной войны Народные движения

Народные движения Твои книжки. Урок ИЗО. 3 класс

Твои книжки. Урок ИЗО. 3 класс Периодизация истории

Периодизация истории Презентация на тему Животные на войне

Презентация на тему Животные на войне  Гатчинские святыни

Гатчинские святыни Великая княгиня Елизавета

Великая княгиня Елизавета Первая мировая война 1914-1918

Первая мировая война 1914-1918 Путь к парламентской монархии

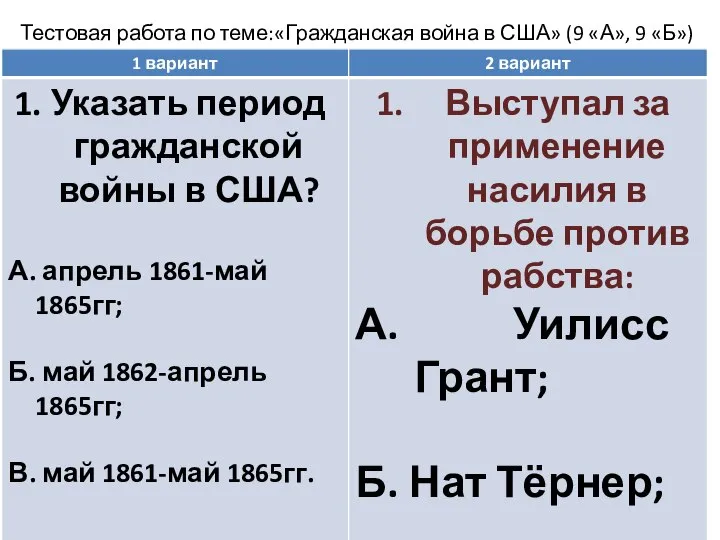

Путь к парламентской монархии Тест по обществознанию по теме _США до середины 19века_рабовладение, демократия и экономический рост_, 9 класс

Тест по обществознанию по теме _США до середины 19века_рабовладение, демократия и экономический рост_, 9 класс Брошь из Георгиевской ленты

Брошь из Георгиевской ленты Установление империи в Риме

Установление империи в Риме Каменный век

Каменный век Голодомор 1932-1933. Геноцид

Голодомор 1932-1933. Геноцид Потомок победителя. Проект

Потомок победителя. Проект Борьба за первенство в Европе – воины Людовика XIV

Борьба за первенство в Европе – воины Людовика XIV Зелёная линия фронта

Зелёная линия фронта 4781a284c87f478e80eb49089b27b6f3 (1)

4781a284c87f478e80eb49089b27b6f3 (1) Презентация 10 (4)

Презентация 10 (4) Организации работы музея космонавтики им.Ю.А. Гагарина

Организации работы музея космонавтики им.Ю.А. Гагарина Пресс- конференция для журналистов. ООД Бессмертный полк России В Омской области

Пресс- конференция для журналистов. ООД Бессмертный полк России В Омской области