Содержание

- 2. Предпосылки объединения русских земель. Возвышение Московского княжества Общественный строй Политический строй Право Вопросы

- 3. Усиление экономических связей между русскими землями Прогресс сельского хозяйства, распространение пашенной системы Постоянное расширение посевных площадей

- 4. Обострение социальной напряженности, усиление эксплуатации крестьян, стремление феодалов юридически их закрепостить. Внешняя опасность, борьба с Ордой.

- 5. Особенности централизации В Западной Европе государства создавались в ходе развития буржуазных отношений, которых на Руси не

- 6. Основана в XII в. Только с конца XIII в. она стала стольным градом самостоятельного княжества с

- 7. Иван Калита (1325-1340 гг.) сумел получить у татар ярлык на великое княжение и таким образом приобрел

- 8. Куликовская битва При Иване III объединение русских земель вступило в завершающую стадию. К Москве были присоединены

- 9. Московское княжество постепенно превращалось в могучее государственное образование, в котором прежнее деление на уделы было заменено

- 10. два процесса: объединение русских земель вокруг Москвы создание централизованного государственного аппарата, новой структуры власти в Московском

- 11. Предпосылки объединения русских земель. Возвышение Московского княжества Общественный строй Политический строй Право 13.11.2014 Бочаров И.В. Пермский

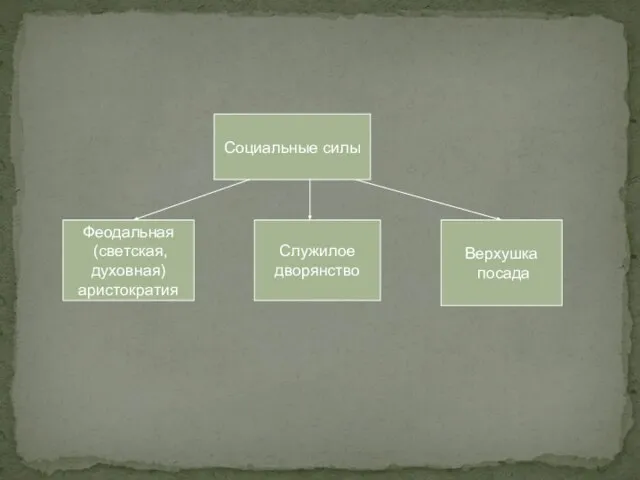

- 12. Социальные силы Феодальная (светская, духовная) аристократия Служилое дворянство Верхушка посада

- 13. Светские: служилые князья, бывшие удельные князья бояре (княжата) слуги вольные и дети боярские «слуги под дворским»

- 14. составляли верхушку класса феодалов. Это бывшие удельные князья, которые после присоединения их уделов к Московскому государству

- 15. Бояре, или княжата, составляли экономически господствующую группировку внутри класса феодалов. Средними и мелкими феодалами были слуги

- 16. Право отъезда – выбор сюзерена по усмотрению Отъезжающий вассал не терял своей вотчины. В XIV -

- 17. Низшая группа феодалов, часто набирались из княжеских холопов. получали от князя землю и становились настоящими феодалами.

- 18. В XV в. число бояр при московском дворе выросло в четыре раза за счет удельных князей,

- 19. Великие князья начинают искать опору в новой группе класса феодалов - дворянстве. Дворяне формировались прежде всего

- 20. Сельское феодально-зависимое население именовалось сиротами. В XIV в. этот термин постепенно вытесняется новым - крестьяне (от

- 21. Организованное закрепощение началось с того, что великие князья особыми грамотами закрепляли за отдельными землевладельцами определенные группы

- 22. Судебник 1497 г. положил начало всеобщему закрепощению крестьян. Он установил, что отныне крестьяне могут уходить от

- 23. Большие холопы - это верхушка холопства, княжеские и боярские слуги, иногда занимавшие высокие посты. Так, до

- 24. По Судебнику 1497 г. в отличие от Русской Правды свободный человек, поступивший в ключники в городе,

- 25. Происходит сближение правового статуса холопов и крестьян, начавшийся еще в Древней Руси. Холопы получают некоторые имущественные

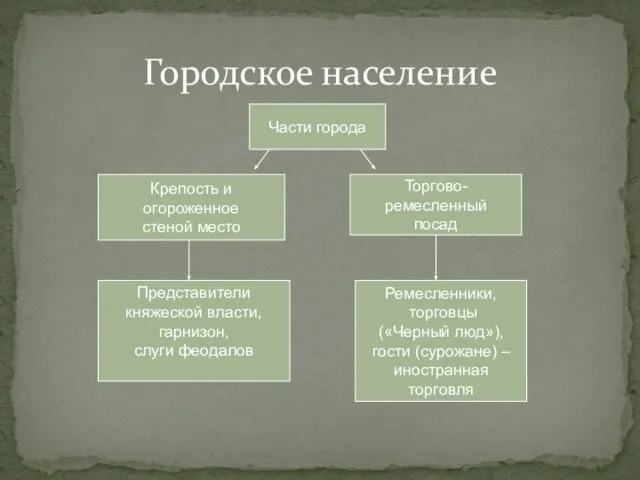

- 26. Городское население Части города Крепость и огороженное стеной место Торгово-ремесленный посад Представители княжеской власти, гарнизон, слуги

- 27. Верхушка городского населения вела непрерывную борьбу с феодальной аристократией (за земли, за рабочие руки) и настаивала

- 28. Предпосылки объединения русских земель. Возвышение Московского княжества Общественный строй Политический строй Право Вопросы

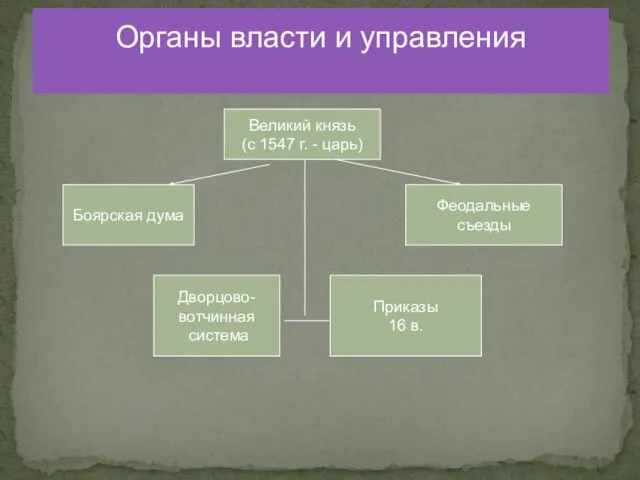

- 29. Органы власти и управления Великий князь (с 1547 г. - царь) Боярская дума Феодальные съезды Дворцово-

- 30. Отношения между центром и местами строились первоначально на основе сюзеренитета-вассалитета. Московские князья, как и все другие,

- 31. Изменилась система сюзерено-вассальных отношений: бывшие великие князья сами становятся вассалами московского князя, складывается иерархия придворных чинов,

- 32. Главой Русского государства был великий князь, обладавший значительной властью. Он издавал законы, осуществлял общее руководство государством,

- 33. Русь приобрела от Византии государственную и религиозную символику

- 34. Вначале московские великие князья были вассалами ордынских ханов. С Куликовской битвы (1380 г.) эта зависимость становится

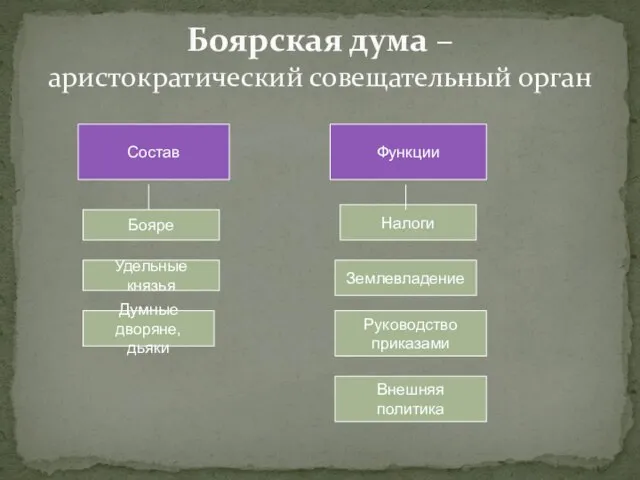

- 35. Боярская дума – аристократический совещательный орган Состав Функции Бояре Удельные князья Думные дворяне, дьяки Налоги Землевладение

- 36. Боярская дума выросла из совета при князе и была постоянно действующим органом, имела сравнительно стабильный состав.

- 37. Складывается иерархия придворных чинов, даваемых за службу: введенный боярин, окольничий, дворецкий, казначей, чины думных дворян, думных

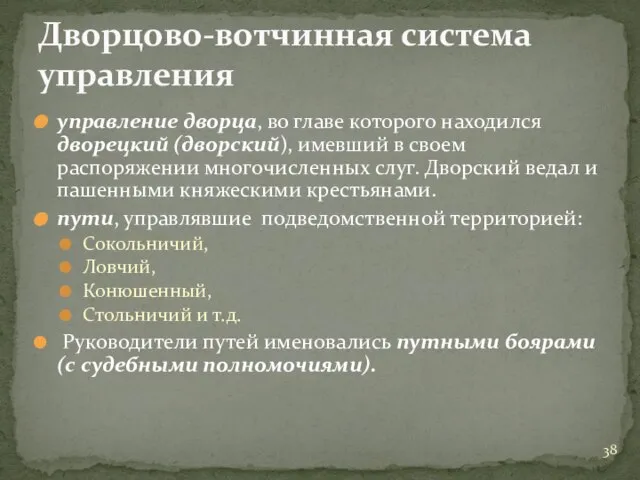

- 38. управление дворца, во главе которого находился дворецкий (дворский), имевший в своем распоряжении многочисленных слуг. Дворский ведал

- 39. Расширение территории государства и усложнение его функций приходят в противоречие со старыми формами, подготавливают постепенное отмирание

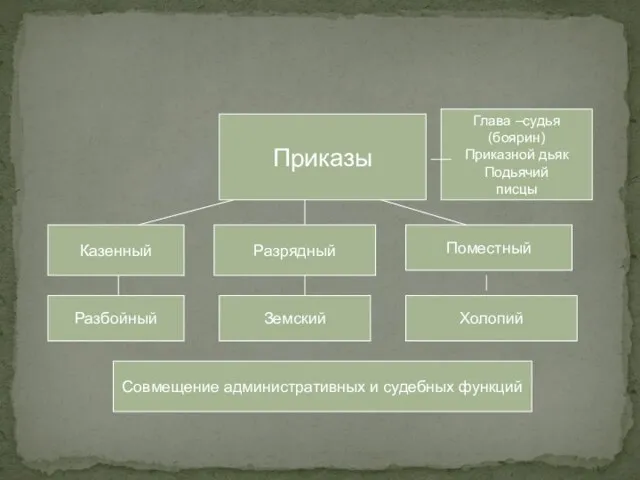

- 40. Приказы Казенный Разрядный Поместный Разбойный Земский Холопий Глава –судья (боярин) Приказной дьяк Подьячий писцы Совмещение административных

- 41. Укрепляющееся служилое дворянство становится для великого князя (царя) опорой в борьбе с феодальной аристократией, не желающей

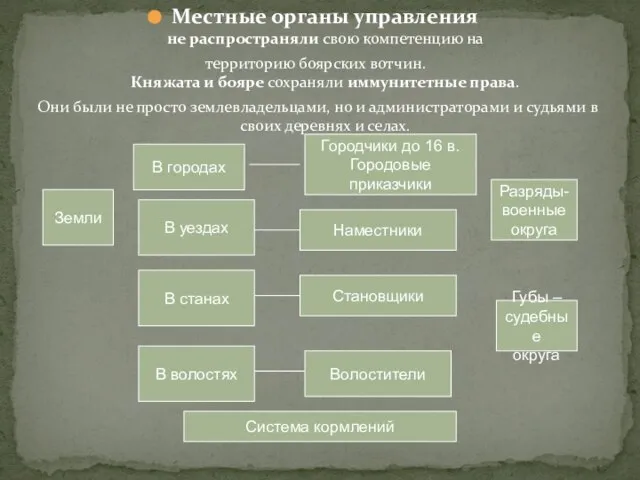

- 42. Местные органы управления не распространяли свою компетенцию на территорию боярских вотчин. Княжата и бояре сохраняли иммунитетные

- 43. Великие князья изымали города из юрисдикции удельных князей и управляли городами, не выделяя их из своих

- 44. В 1448 г. русская Православная церковь стала автокефальной - самостоятельной по отношению к вселенскому патриарху, сидевшему

- 45. Предпосылки объединения русских земель. Возвышение Московского княжества Общественный строй Политический строй Право Вопросы

- 46. Судебник 1497 года Первый акт систематизации общероссийского права Отражал процессы централизации Ограничение судебной деятельности кормленщиков Юрьев

- 47. О крестьянских переходах говорит ст. 57 Судебника 1497 г. Главный предмет содержания - условия ухода крестьянина

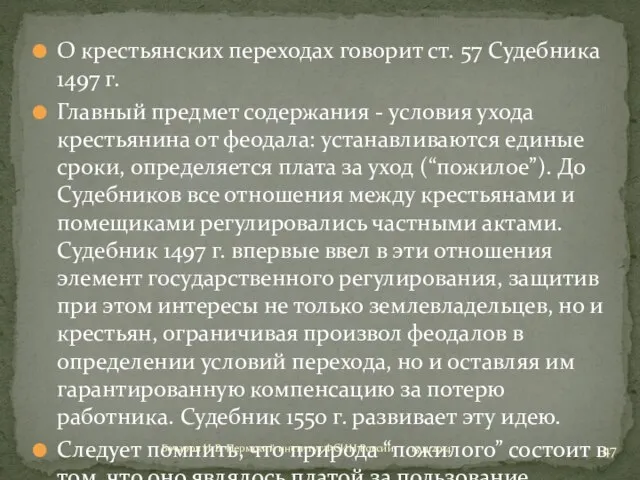

- 48. . Первый русский судебник Источники Текущее княжеское законодательство Псковская судная грамота (1462г) Двинская Уставная грамота Белозерская

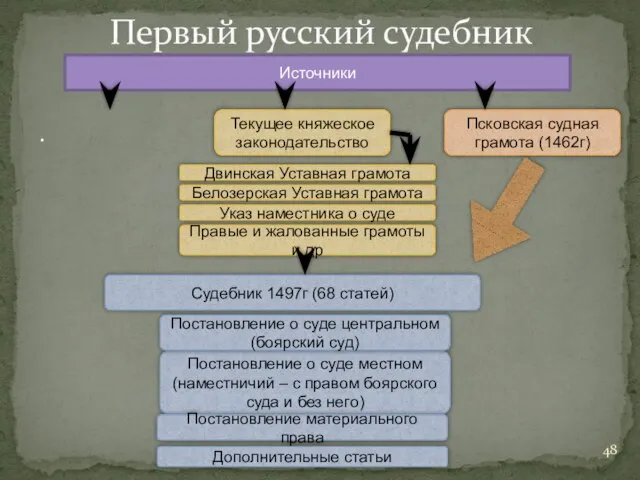

- 49. Право собственности Государственная Великокняжеская Вотчинная и церковная – право владения, пользования и распоряжения Поместная – условное

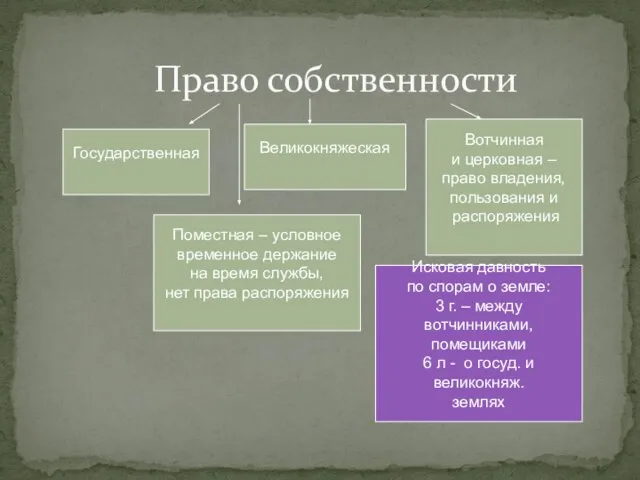

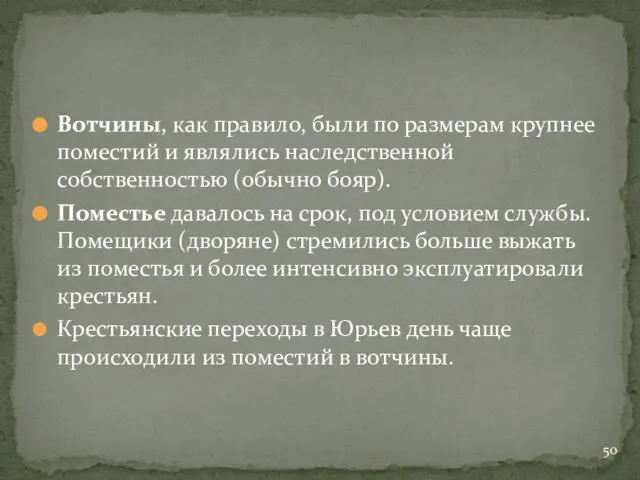

- 50. Вотчины, как правило, были по размерам крупнее поместий и являлись наследственной собственностью (обычно бояр). Поместье давалось

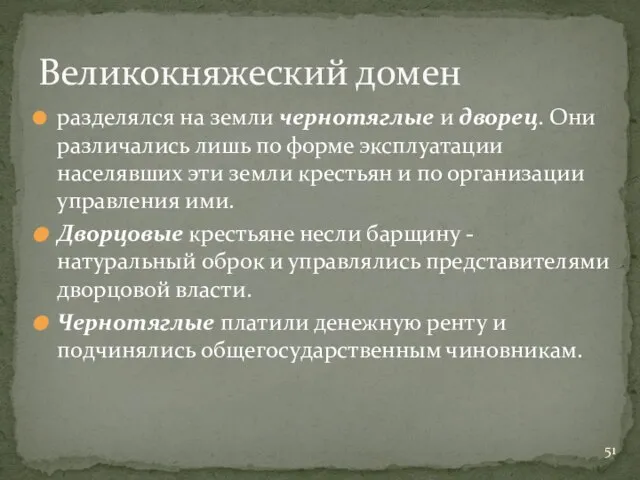

- 51. разделялся на земли чернотяглые и дворец. Они различались лишь по форме эксплуатации населявших эти земли крестьян

- 52. Обязательственное право Договор купли-продажи (ст.46) Договор личного найма наймит, не дослуживший срока, лишается права на оплату

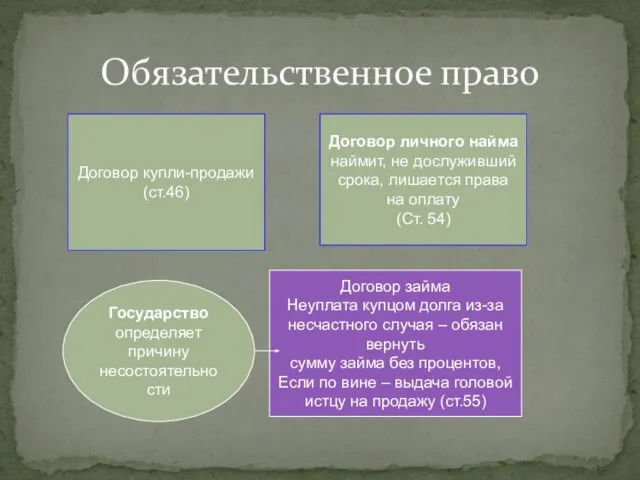

- 53. Наследственное право Расширение круга наследников При наследовании по закону наследство получал сын, при отсутствии сыновей -

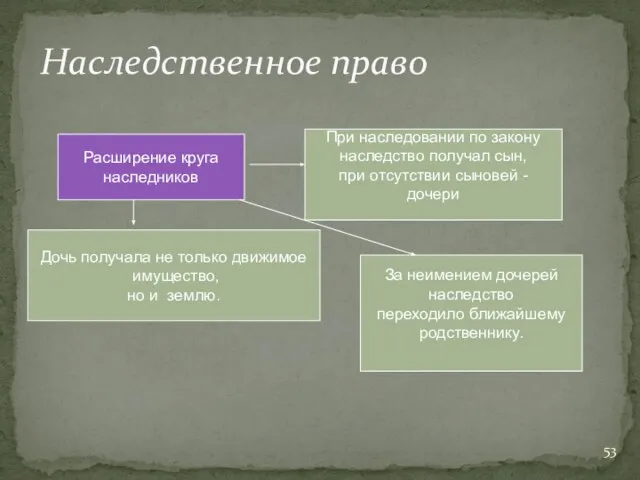

- 54. Уголовное право Преступление – «лихое дело» - действие против государства, общественного уклада и православной правды Субъект

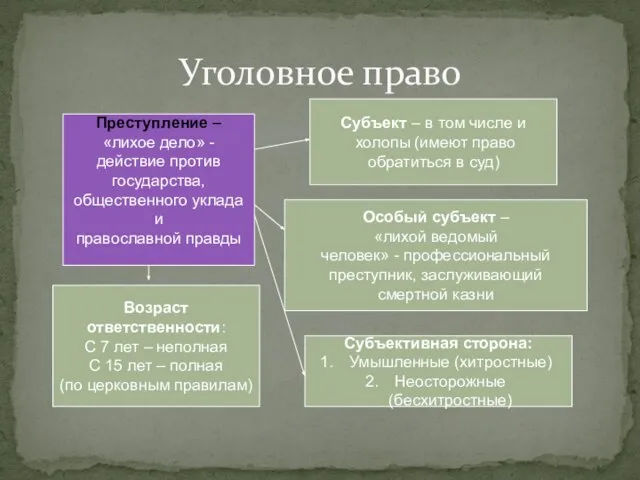

- 55. 13.11.2014 Против государства – крамола – измена, заговор, мятеж, отъезд (феодалы) Тюремное заключение –нет четких сроков

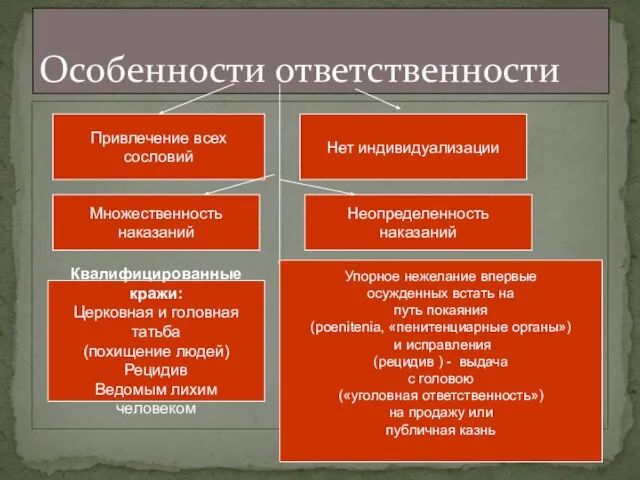

- 56. Особенности ответственности Привлечение всех сословий Нет индивидуализации Множественность наказаний Неопределенность наказаний Квалифицированные кражи: Церковная и головная

- 57. Формы судебного процесса Обвинительно – состязательный Следственный (разыскной) По гражданским искам и мелким уголовным делам Основание

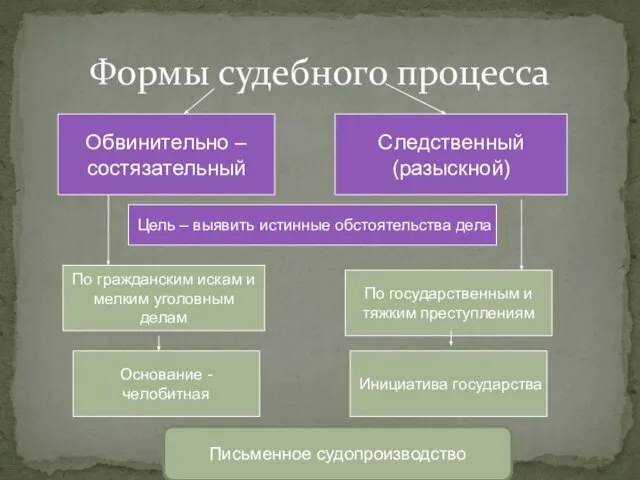

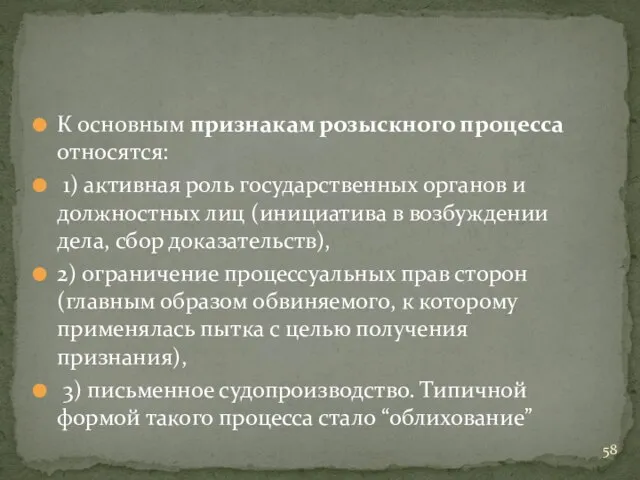

- 58. К основным признакам розыскного процесса относятся: 1) активная роль государственных органов и должностных лиц (инициатива в

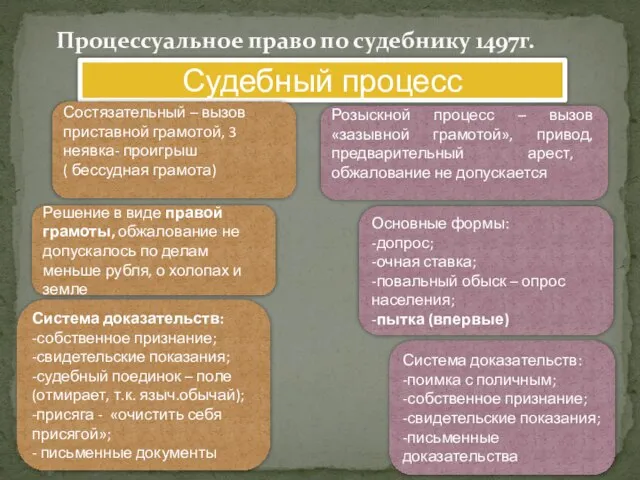

- 59. Процессуальное право по судебнику 1497г. Судебный процесс Состязательный – вызов приставной грамотой, 3 неявка- проигрыш (

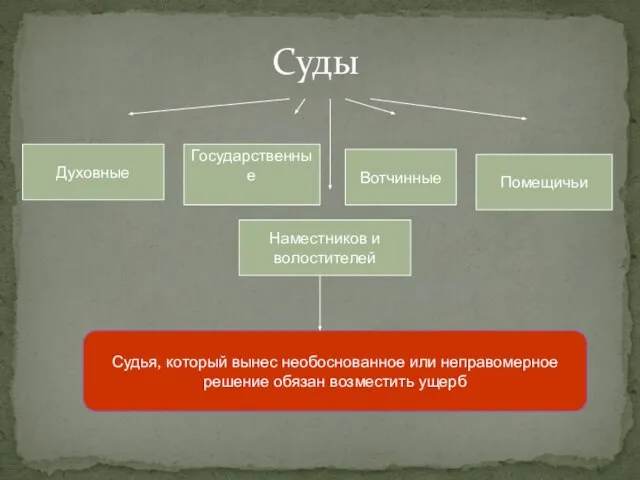

- 60. Суды Духовные Государственные Вотчинные Помещичьи Наместников и волостителей Судья, который вынес необоснованное или неправомерное решение обязан

- 61. Письменные доказательства Государственные акты, жалованные грамоты, судебные прецеденты Завещания, договоры, купчие, закладные

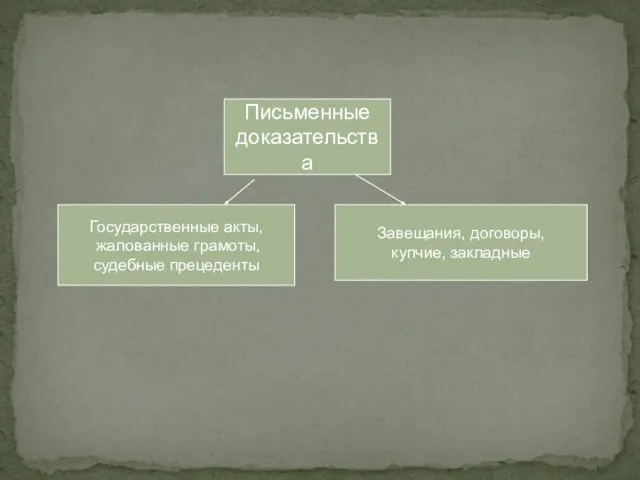

- 63. Скачать презентацию

Первопечатник Иван Фёдоров

Первопечатник Иван Фёдоров Преподаватели-фронтовики НМУ им. М. А. Балакирева

Преподаватели-фронтовики НМУ им. М. А. Балакирева Становление Российской Империи

Становление Российской Империи О чём рассказывают гербы

О чём рассказывают гербы Оруженосцы Командора

Оруженосцы Командора Россия при первых Романовых

Россия при первых Романовых Блокадный Ленинград

Блокадный Ленинград Герои войны никогда не забудутся

Герои войны никогда не забудутся Nikola Tesla

Nikola Tesla Версальско-Вашингтонская система международных отношений: содержание и характер

Версальско-Вашингтонская система международных отношений: содержание и характер История бумаги

История бумаги Сасанидская культура

Сасанидская культура Навечно в памяти народной. Памятники павшим землякам

Навечно в памяти народной. Памятники павшим землякам Спортсмены во время Второй Мировой войны

Спортсмены во время Второй Мировой войны История государства и права Древнего Рима. Лекция

История государства и права Древнего Рима. Лекция Мой прапрадедушка

Мой прапрадедушка Наш школьный бессмертный полк

Наш школьный бессмертный полк Гражданская война. Махновцы

Гражданская война. Махновцы Страны Азии в 19 начале 20 в

Страны Азии в 19 начале 20 в Постсоветская Россия: отличия эпохи В. В. Путина от эпохи Б. Н. Ельцина

Постсоветская Россия: отличия эпохи В. В. Путина от эпохи Б. Н. Ельцина Отечественная война 1812 года

Отечественная война 1812 года 12 декабря - День конституции Российской Федерации

12 декабря - День конституции Российской Федерации Древнейшие люди. Тема 1

Древнейшие люди. Тема 1 США в 1930-е годы

США в 1930-е годы Реформы Солона. Тирания Писистрата

Реформы Солона. Тирания Писистрата На фронтах гражданской войны в России. Периоды

На фронтах гражданской войны в России. Периоды Внешняя политика в правление Николая I

Внешняя политика в правление Николая I Кремлевский город: Смоленск

Кремлевский город: Смоленск