Содержание

- 2. Система управления Московского княжества при Иване III и его наследниках

- 3. Пояснения к схеме: Стоявший во главе Московского единого государства Великий князь обладал абсолютной монархической властью. Он

- 4. Пояснения к схеме: Местная администрация Московской Руси в результате преобразований Ивана III подверглась полной перекройке и

- 5. Основные понятия, характеризующие систему управления Московской Руси

- 6. Состав населения Московской Руси

- 7. Пояснения к схеме: С середины XV в. в Московском государстве складывается т.н. «служебная организация общества», в

- 9. Скачать презентацию

Слайд 3Пояснения к схеме:

Стоявший во главе Московского единого государства Великий князь обладал абсолютной

Пояснения к схеме:

Стоявший во главе Московского единого государства Великий князь обладал абсолютной

монархической властью. Он издавал любые законы и распоряжения, по своему усмотрению производил назначения на все государственные должности, являлся верховным судьей и военачальником; ему же принадлежало последнее слово и во всех дипломатических делах. Отражением этих широких властных полномочий стала титулатура князя, официально принятая в 1485 г. после присоединения Твери.

Боярская дума, как постоянный совет при великом князе, включала от 10 до 15 человек (бояр и окольничих) и занималась разработкой основных законодательных и политических мероприятий в стране, обсуждала решения (в дальнейшем представлявшиеся на рассмотрение государю). Одновременно являлась второй по важности судебной инстанцией. Делилась на специальные комиссии для разработки разных вопросов.

Казна ведала сбором основных государственных налогов и пошлин, некоторыми дипломатическими делами (в связи с финансами), хранением государственной печати, выполняла функции архива и канцелярии.

Государев двор объединял в себе всех представителей землевладельческой знати, обитавших в границах Московского государства и служивших государю Всея Руси; представлял собой универсальный кадровый резерв для назначения на любые государственные должности (в любом регионе Московской Руси).

[Не отражено в схеме]. Особое место в государственной администрации занимали дворцы – ведомства, управлявшие земельной собственностью самого Великого князя.

Боярская дума, как постоянный совет при великом князе, включала от 10 до 15 человек (бояр и окольничих) и занималась разработкой основных законодательных и политических мероприятий в стране, обсуждала решения (в дальнейшем представлявшиеся на рассмотрение государю). Одновременно являлась второй по важности судебной инстанцией. Делилась на специальные комиссии для разработки разных вопросов.

Казна ведала сбором основных государственных налогов и пошлин, некоторыми дипломатическими делами (в связи с финансами), хранением государственной печати, выполняла функции архива и канцелярии.

Государев двор объединял в себе всех представителей землевладельческой знати, обитавших в границах Московского государства и служивших государю Всея Руси; представлял собой универсальный кадровый резерв для назначения на любые государственные должности (в любом регионе Московской Руси).

[Не отражено в схеме]. Особое место в государственной администрации занимали дворцы – ведомства, управлявшие земельной собственностью самого Великого князя.

Слайд 4Пояснения к схеме:

Местная администрация Московской Руси в результате преобразований Ивана III подверглась

Пояснения к схеме:

Местная администрация Московской Руси в результате преобразований Ивана III подверглась

полной перекройке и унификации (чтобы с одинаковой эффективностью можно было управлять как исконно русскими территориями, так и регионами с неславянским населением, не знакомыми с основами русской государственности и управленческими традициями).

Вместо деления на уделы Московская Русь стала делиться на уезды. Уезды, в свою очередь, делились на волости (и станы).

Во главе каждого уезда должен был стоять назначаемый государем воевода, а во главе волости – также назначаемый государем волостель. Кандидаты на эти должности брались из числа представителей Государева двора (см. предыдущий слайд) и выбирались государем в соответствии с их местническим статусом (см. следующий слайд).

Исполнение обязанностей воеводы и волостеля не предполагало выплаты государственного жалования, эти должности были кормленными (см. следующий слайд). При этом объем кормления и «качество» (расположение, богатство, населенность и пр.) предоставляемого чиновнику уезда или волости зависело от местнического статуса чиновника.

Во избежание злоупотреблений со стороны чиновников-кормленщиков контроль над ними постоянно осуществлялся Боярской думой и Казной.

Вместо деления на уделы Московская Русь стала делиться на уезды. Уезды, в свою очередь, делились на волости (и станы).

Во главе каждого уезда должен был стоять назначаемый государем воевода, а во главе волости – также назначаемый государем волостель. Кандидаты на эти должности брались из числа представителей Государева двора (см. предыдущий слайд) и выбирались государем в соответствии с их местническим статусом (см. следующий слайд).

Исполнение обязанностей воеводы и волостеля не предполагало выплаты государственного жалования, эти должности были кормленными (см. следующий слайд). При этом объем кормления и «качество» (расположение, богатство, населенность и пр.) предоставляемого чиновнику уезда или волости зависело от местнического статуса чиновника.

Во избежание злоупотреблений со стороны чиновников-кормленщиков контроль над ними постоянно осуществлялся Боярской думой и Казной.

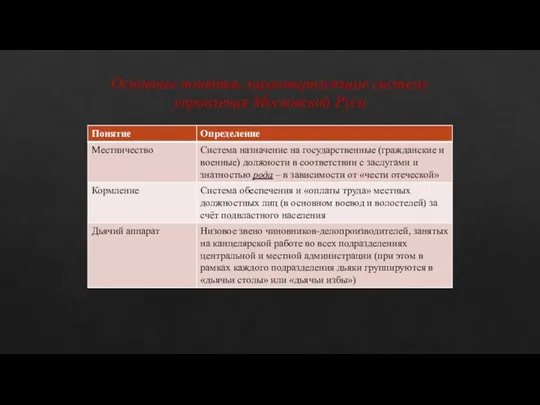

Слайд 5Основные понятия, характеризующие систему управления Московской Руси

Основные понятия, характеризующие систему управления Московской Руси

Слайд 6Состав населения Московской Руси

Состав населения Московской Руси

Слайд 7Пояснения к схеме:

С середины XV в. в Московском государстве складывается т.н. «служебная

Пояснения к схеме:

С середины XV в. в Московском государстве складывается т.н. «служебная

организация общества», в рамках которой каждая категория населения Руси обязана была оказывать государю четко определенный набор «услуг»:

Служить на государственной (военной и гражданской службе) – служилые люди

Работать, производя продовольствие и ремесленные изделия и платить государственные налоги («тягло») – тяглые люди

Осуществлять посредничество между богом и людьми и служить идеологической опорой государства – духовенство

Различие между категориями служилых людей определялось вознаграждением за службу (земля – служилым людям по отечеству; деньги – служилым людям по прибору)

Различия в среде тяглых людей (непосредственных производителей и налогоплательщиков) определялось, главным образом, родом их занятий (крестьяне в сельской местности; ремесленники и торговцы, посадское население, в городах), а также статусом и принадлежностью земли, на которой они жили и работали).

Со времен Ивана III в отношениях между государством и всеми тремя основными группами московского населения закладываются специфические преобразовательные тенденции, направленные на детализацию и закрепление служебных функций населения и усиление контроля над ним со стороны государственного аппарата (см. следующий слайд).

Служить на государственной (военной и гражданской службе) – служилые люди

Работать, производя продовольствие и ремесленные изделия и платить государственные налоги («тягло») – тяглые люди

Осуществлять посредничество между богом и людьми и служить идеологической опорой государства – духовенство

Различие между категориями служилых людей определялось вознаграждением за службу (земля – служилым людям по отечеству; деньги – служилым людям по прибору)

Различия в среде тяглых людей (непосредственных производителей и налогоплательщиков) определялось, главным образом, родом их занятий (крестьяне в сельской местности; ремесленники и торговцы, посадское население, в городах), а также статусом и принадлежностью земли, на которой они жили и работали).

Со времен Ивана III в отношениях между государством и всеми тремя основными группами московского населения закладываются специфические преобразовательные тенденции, направленные на детализацию и закрепление служебных функций населения и усиление контроля над ним со стороны государственного аппарата (см. следующий слайд).

- Предыдущая

2Следующая -

Основы вирусологии. Бактериофагия

Трудом ковалась Победа!

Трудом ковалась Победа! Музеи мира: музей- панорама

Музеи мира: музей- панорама Крымская весна

Крымская весна Мода во времена НЭПа

Мода во времена НЭПа Писатели-фронтовики

Писатели-фронтовики От Парижа до Берлина: развитие Венской системы в 1856 -1878 годах

От Парижа до Берлина: развитие Венской системы в 1856 -1878 годах Развитие Эстонии с 1991 по наши дни

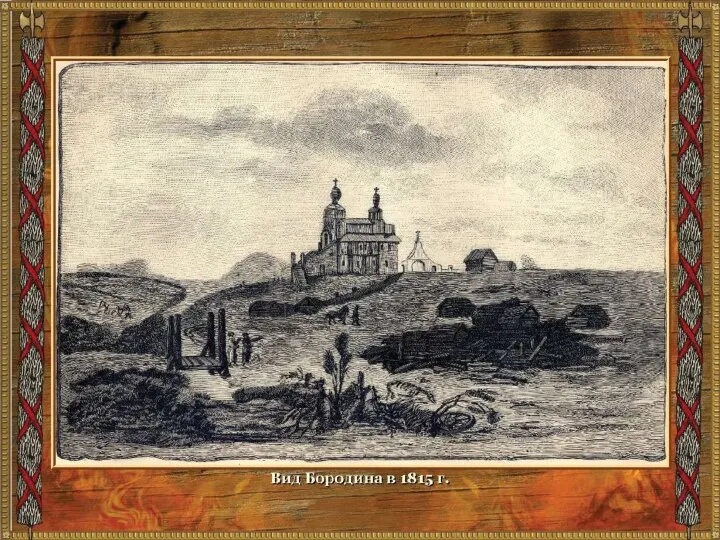

Развитие Эстонии с 1991 по наши дни Героический 1812 год

Героический 1812 год Старокрещенская школа в годы Великой Отечественной войны

Старокрещенская школа в годы Великой Отечественной войны И глаза дорогих солдат с фотографий увядших глядят…

И глаза дорогих солдат с фотографий увядших глядят… Медицина в СССР

Медицина в СССР Электронная мультиэнциклопедия Книга памяти Республики Коми

Электронная мультиэнциклопедия Книга памяти Республики Коми Презентация на тему "Битва за Москву" - презентации по Истории

Презентация на тему "Битва за Москву" - презентации по Истории  О концепции общего исторического образования в России в 2020-е годы: к осмыслению приоритетов развития

О концепции общего исторического образования в России в 2020-е годы: к осмыслению приоритетов развития Печати как источники по истории документооборота на примере печатей Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа

Печати как источники по истории документооборота на примере печатей Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа Реакционные меры внутренней политики Александра I

Реакционные меры внутренней политики Александра I Внешняя политика СССР

Внешняя политика СССР Рекомендательный список литературы посвященной мореплавателю И.Ф Крузенштерну и барку Крузенштерн

Рекомендательный список литературы посвященной мореплавателю И.Ф Крузенштерну и барку Крузенштерн Донбасс в эпоху Средневековья

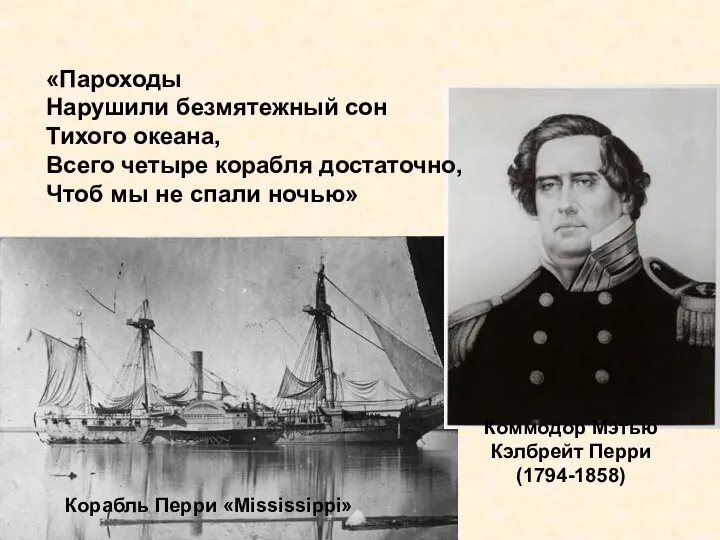

Донбасс в эпоху Средневековья Япония на пути модернизации (9 класс)

Япония на пути модернизации (9 класс) Город Троицк

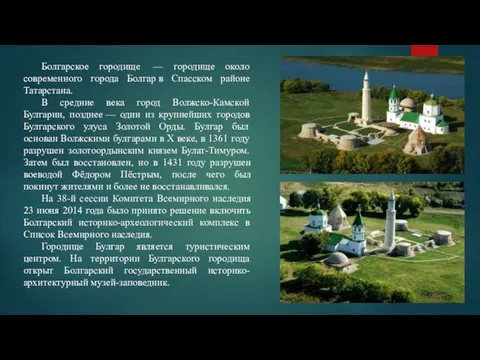

Город Троицк Болгарское городище

Болгарское городище Древний Египет. Амарнский период

Древний Египет. Амарнский период Знаменитые полководцы Великой Отечественной войны

Знаменитые полководцы Великой Отечественной войны Презентация на тему Столыпинские реформы

Презентация на тему Столыпинские реформы  Редкие профессии

Редкие профессии Развитие музыки Украины в конце XIX столетия

Развитие музыки Украины в конце XIX столетия Османская империя. Правление Османа II

Османская империя. Правление Османа II