Содержание

- 2. 1. Накануне войны: внешняя политика мировых держав 30-е годы 2. Вторая мировая и Отечественная война

- 3. Во второй половине 30-х гг. XX в. в мире запахло порохом. В Италии и Германии на

- 4. Именно в рамках европейской системы уже сложилась модель противостояния за источники сырья и рынки сбыта, приобретая

- 5. Приход к власти фашистов в ряде европейских стран не означал, что это наиболее приемлемая модель общественно-политического

- 6. С середины 30-х гг. войну можно было предотвратить, задушить в зародыше. Италия была потрепана эфиопской авантюрой,

- 7. Политика умиротворения прибавляла уверенности нациским лидерам. 25 октября 1936 г. Гитлер и Муссолини подписали соглашение названное

- 8. К альянсу с Германией стремилась и Япония. Провал ее вооруженных нападений на МНР в 1935–1936 гг.,

- 9. Ненападении и соблюдении нейтралитета в любом конфликте; Политике умиротворения в отношении Германии и Японии до того

- 10. Однако не все возможности были использованы Советским правительством для предотвращения кризиса 1939 г. Сыграл роль серьезный

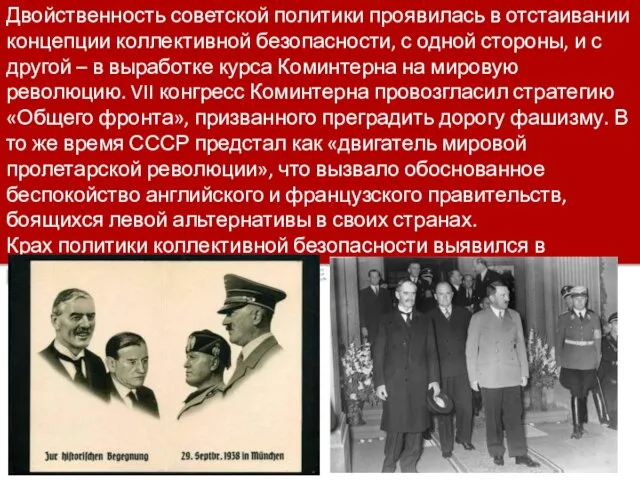

- 11. Двойственность советской политики проявилась в отстаивании концепции коллективной безопасности, с одной стороны, и с другой –

- 12. По инициативе Чемберлена 29–30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась встреча Гитлера и Муссолини с английским

- 13. В марте 1939 г. фашистские государства приходят к выводу, что «исчерпало себя» и само мюнхенское соглашение.

- 14. В середине мая 1939 г. в Москве начались переговоры советской делегации с представителями Англии и Франции.

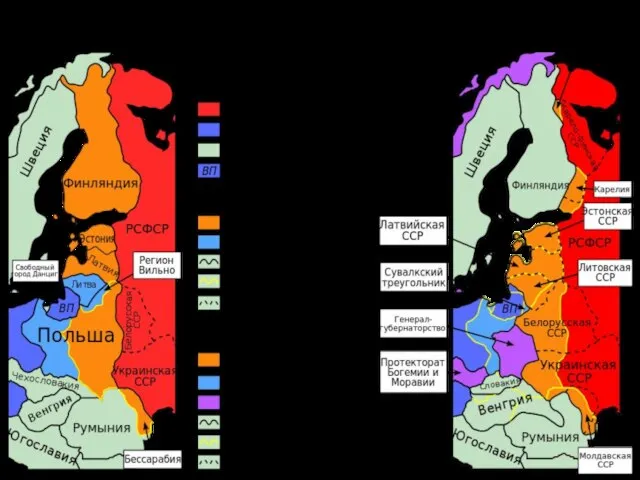

- 15. В результате 23 августа 1939 г подготовительная работа на разных уровнях советских и германских представителей завершилась

- 17. Таким образом, летом 1939 г. не удалось создать антигитлеровскую коалицию, а следовательно, предотвратить вторую мировую войну,

- 18. Одновременно происходило территориальное расширение СССР за счет присоединения части территории Польши (Западные Украина и Белоруссия, сентябрь

- 19. Германская агрессия против Советского Союза подготавливалась с середины 1930-х гг. Начало второй мировой войны временно переключило

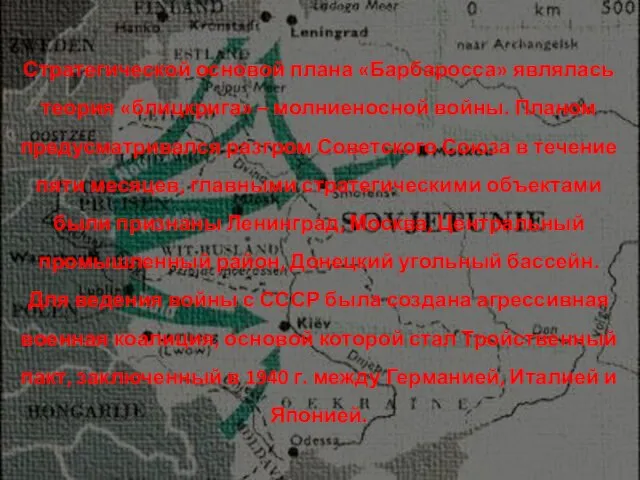

- 20. Стратегической основой плана «Барбаросса» являлась теория «блицкрига» – молниеносной войны. Планом предусматривался разгром Советского Союза в

- 21. Учитывая настораживающий донесения разведчиков, советское руководство всё же пыталось оттянуть войну, поэтому не решалось стягивать войска

- 22. В первую очередь это мощный военно-политический потенциал Германии, располагавшей временем, кредитами ведущих стран, позже ресурсами захваченных

- 23. В то же время патриотический потенциал народа и армии, несмотря на моральные и политические трудности жизни,

- 24. Воспользовавшись затишьем на Западе, фашистская Германия сосредоточила против СССР 70 % своих вооруженных сил, а также

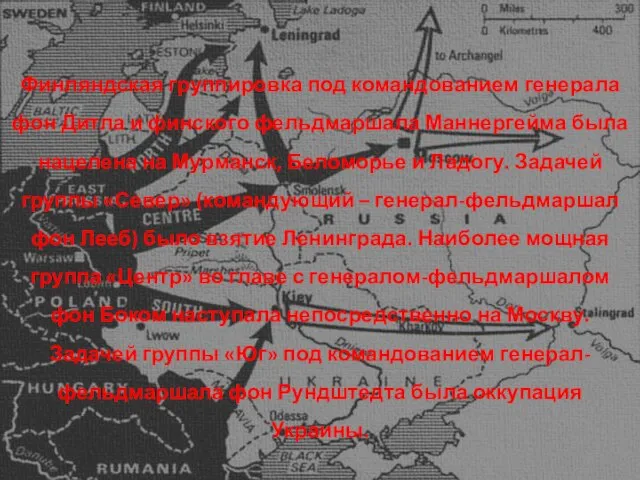

- 25. Финляндская группировка под командованием генерала фон Дитла и финского фельдмаршала Маннергейма была нацелена на Мурманск, Беломорье

- 26. Дислоцированные в Западных военных округах части Красной Армии значительно уступали противнику по численности, были гораздо хуже

- 27. Осуществление плана «Барбаросса» началось на рассвете 22 июня 1941 г. бомбардировками с воздуха и наступлением сухопутных

- 28. – 1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г. – начало II мировой войны; –

- 29. Первые месяцы войны были наиболее тяжелыми и трагическими для Красной Армии и всей страны. По оценкам

- 30. Превосходства временного характера: нарушение договоров, психологический приоритет агрессора, нападение без объявления войны; Неблагоприятные внешнеполитические факторы: отсутствие

- 31. Однако уже в начальный период войны вступил в действие такой фактор, как народный характер. Длительная оборона

- 32. Вся страна жила в чрезвычайном положении: 1. Были созданы чрезвычайные органы руководства страной – Государственный Комитет

- 33. Ценой колоссальных усилий и потерь германская армия была остановлена весной 1942 г. Но эйфория победы под

- 34. В период битвы Сталиным был подписан приказ № 227, известный под названием «Ни шагу назад» (первый

- 35. 5 июля 1943 г. началась Курская битва, завершившая коренной перелом в войне. Немецким войскам больше не

- 36. Триумфальный поход Советской Армии в европейские страны с миссией освобождения – особая страница в истории второй

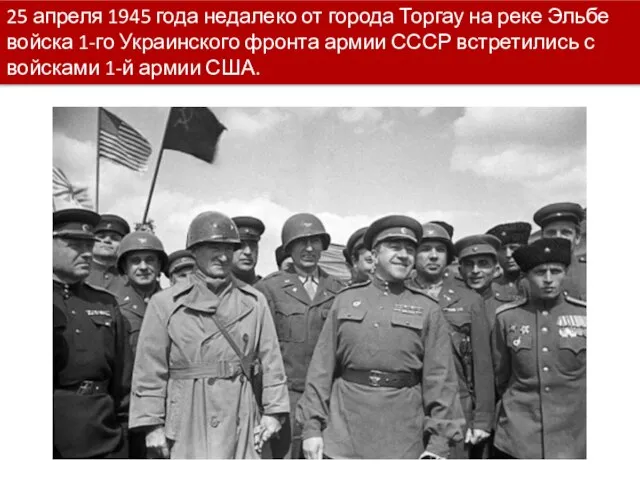

- 37. 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльбе войска 1-го Украинского фронта армии

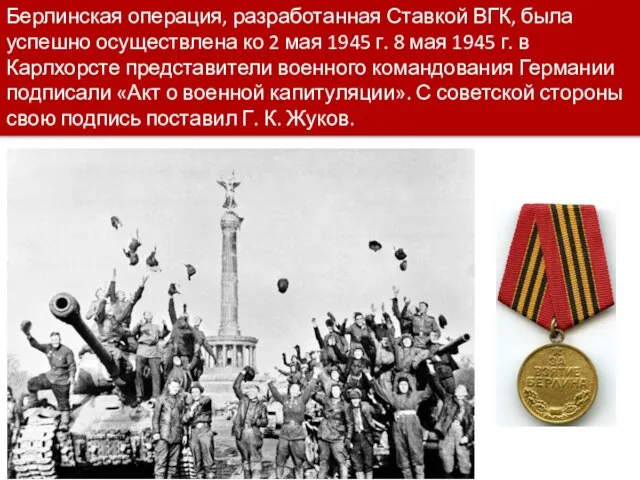

- 38. Берлинская операция, разработанная Ставкой ВГК, была успешно осуществлена ко 2 мая 1945 г. 8 мая 1945

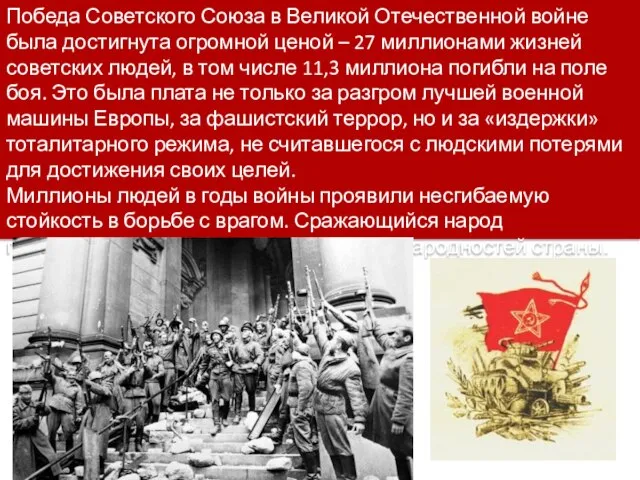

- 40. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была достигнута огромной ценой – 27 миллионами жизней советских

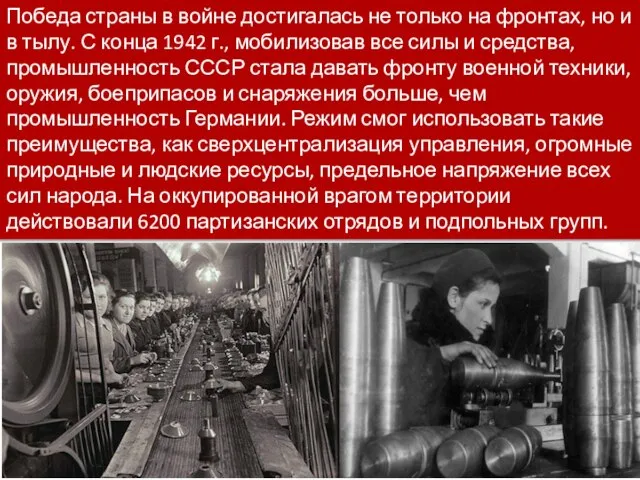

- 41. Победа страны в войне достигалась не только на фронтах, но и в тылу. С конца 1942

- 42. Важная роль в обеспечении победы принадлежит советской дипломатии, которая обеспечила создание антигитлеровской коалиции. После нападения Германии

- 43. Однако отношения внутри коалиции не укладывались в параметры блока и соответствовали скорее понятию временного союза. Вплоть

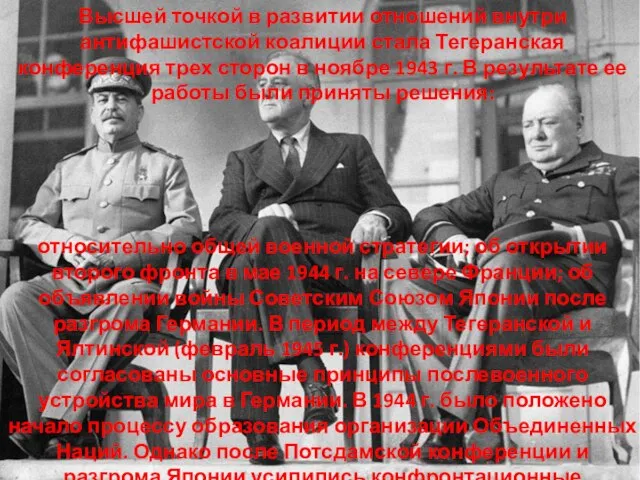

- 44. Высшей точкой в развитии отношений внутри антифашистской коалиции стала Тегеранская конференция трех сторон в ноябре 1943

- 46. Скачать презентацию

Невский район Санкт-Петербурга

Невский район Санкт-Петербурга Сырдария бойында Ресей әскери шебінің құрылуы

Сырдария бойында Ресей әскери шебінің құрылуы Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Билль о правах

Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Билль о правах День исторического наследия - 18 апреля. Историческая местность - Выборгская сторона. 300-летию Выборгского района посвящается

День исторического наследия - 18 апреля. Историческая местность - Выборгская сторона. 300-летию Выборгского района посвящается Герои Отечества казачьего происхождения

Герои Отечества казачьего происхождения «Холодная» война

«Холодная» война Сугыш чоры ндәмәләре

Сугыш чоры ндәмәләре Презентация на тему "Жизнь и творчество Андрея Воронихина" - презентации по Истории

Презентация на тему "Жизнь и творчество Андрея Воронихина" - презентации по Истории  Переход к государственной независимости России

Переход к государственной независимости России История крестика

История крестика Азовский флот

Азовский флот Торговые войны Австро-Венгрии и Сербии в конце XIX - начале ХХ века

Торговые войны Австро-Венгрии и Сербии в конце XIX - начале ХХ века Культура в эпоху Петра I

Культура в эпоху Петра I История храма в честь Покрова Богородицы с. Моркваши

История храма в честь Покрова Богородицы с. Моркваши Битвы Наполеона

Битвы Наполеона Герои Великой Отечественной войны

Герои Великой Отечественной войны Внешняя политика России в XVIII веке

Внешняя политика России в XVIII веке Первый Президент России Борис Николаевич Ельцин 1931-2007 гг.

Первый Президент России Борис Николаевич Ельцин 1931-2007 гг. Век благочестия, расколов и бунтов

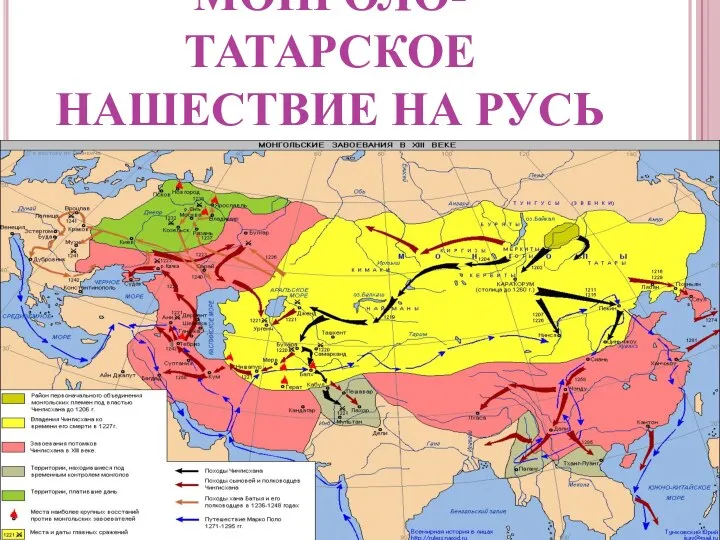

Век благочестия, расколов и бунтов Монголо-татарское нашествие на Русь

Монголо-татарское нашествие на Русь Судьба одного солдата

Судьба одного солдата Историческое краеведение. История страны через историю своего края

Историческое краеведение. История страны через историю своего края Новинки по истории. Часть 2. Книги о Великой Отечественной войне

Новинки по истории. Часть 2. Книги о Великой Отечественной войне Новое политическое мышление

Новое политическое мышление 15 февраля – день вывода Советских войск из Афганистана

15 февраля – день вывода Советских войск из Афганистана Октябрьская революция 1917 года. Начало советской власти

Октябрьская революция 1917 года. Начало советской власти День Героев Отечества в России - это памятная дата

День Героев Отечества в России - это памятная дата Византия при Юстиниане

Византия при Юстиниане