Содержание

- 2. Политическое объединение русских земель вокруг Москвы породило новые отношения между центром и территориями, входящими в состав

- 3. Известно 16 таких грамот. Имея форму актов, они выполняли несколько функций, в том числе законодательную. В

- 4. Двинская уставная грамота (1397 год) Двинская уставная грамота — источник права, дарованный Двинской земле великим князем

- 5. Источниками Двинской уставной грамоты послужили Русская Правда, великокняжеские жалованные грамоты, нормы обычного и письменного права Пскова

- 6. Белозерская уставная грамота Белозерская уставная грамота — правовой акт 1488 года, принятый после вхождения Белозерского княжества

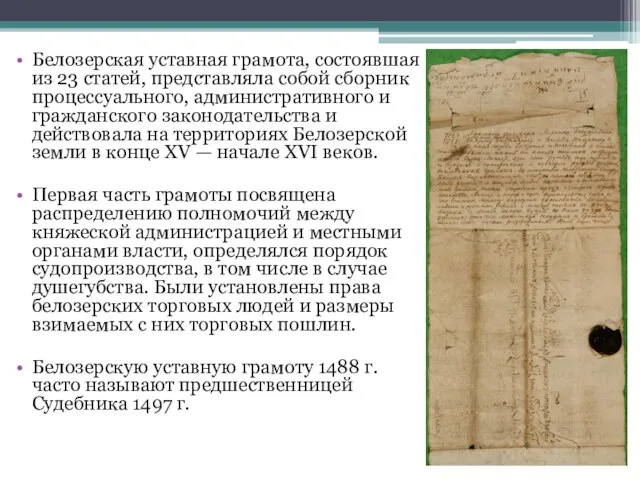

- 7. Белозерская уставная грамота, состоявшая из 23 статей, представляла собой сборник процессуального, административного и гражданского законодательства и

- 9. Судебник 1497 года Первым опытом кодификации общерусских правовых норм стал Судебник 1497 года. Судебник 1497 года

- 10. Судебник 1497 года основывался на предшествующем законодательстве. Источниками этого нормативного правового акта явились: Русская правда, включая

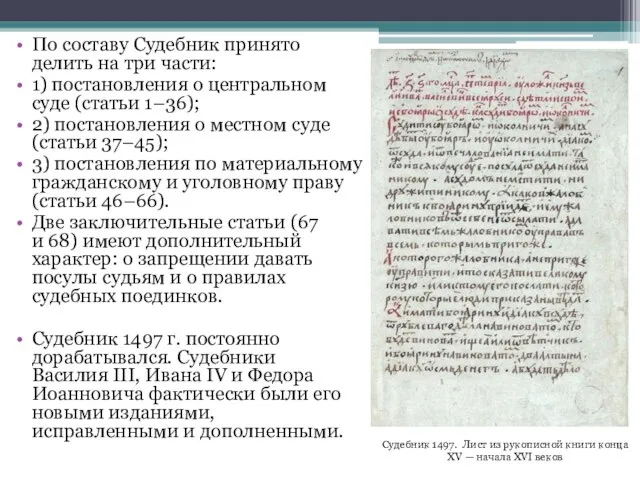

- 11. По составу Судебник принято делить на три части: 1) постановления о центральном суде (статьи 1–36); 2)

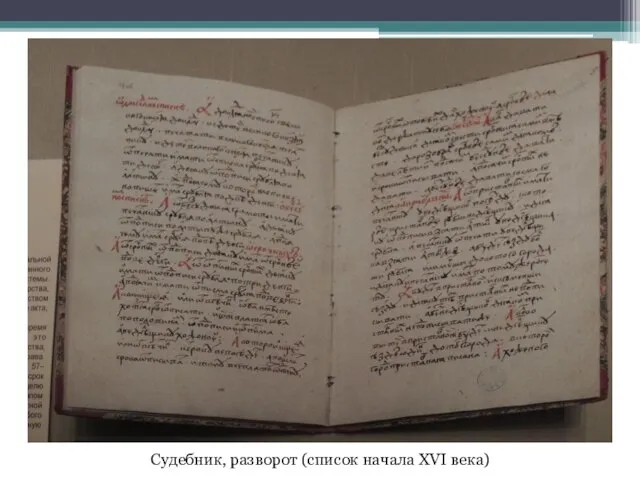

- 12. Судебник, разворот (список начала XVI века)

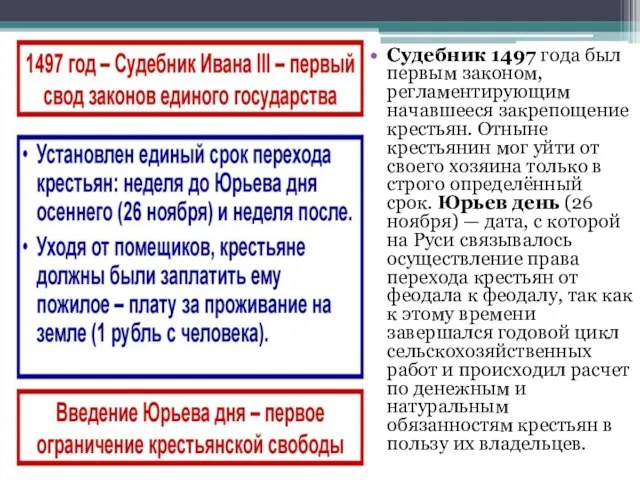

- 13. Судебник 1497 года был первым законом, регламентирующим начавшееся закрепощение крестьян. Отныне крестьянин мог уйти от своего

- 14. Особенности Судебника В Судебнике 1497 года нормы права излагались без чёткой системы, казуально (то есть на

- 15. Судебник 1550 года Судебник Ивана IV — сборник законов периода сословной монархии в России; памятник русского

- 16. Многие списки Судебника имеют оглавление. Обычно указываются 99 или 100 статей. Последняя статья, отсутствующая в ряде

- 17. В Судебнике усиливалась централизация управления и судопроизводства. Например, ограничивалась власть наместников и волостелей: дела «о ведомых

- 18. Расширялись права служилого сословия: запрещался переход служилых людей в кабальное холопство, ограничивалось право перехода крестьян, более

- 19. Система штрафов Судебник защищал честь любого члена общества, однако штрафы за «бесчестие» (оскорбление словом или делом)

- 20. Положения Судебника 1550 г. получили развитие в указах, грамотах, постановлениях, уложениях, фиксировавшихся в специальных указных книгах,

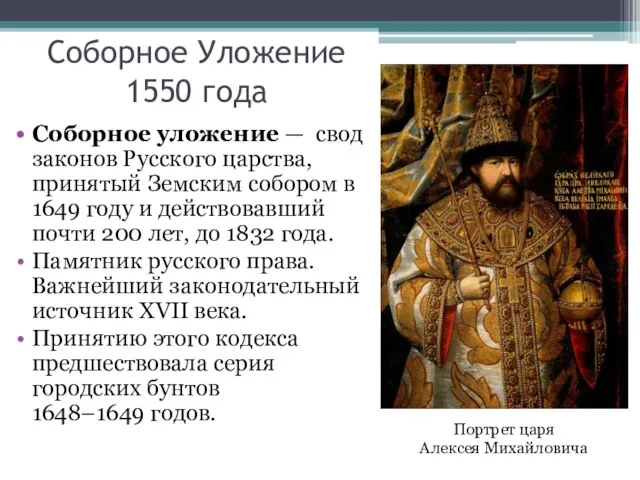

- 21. Соборное Уложение 1550 года Соборное уложение — свод законов Русского царства, принятый Земским собором в 1649

- 22. Причины принятия Соборного Уложения По окончании Смутного времени, правительство новой династии — Романовых — приступает к

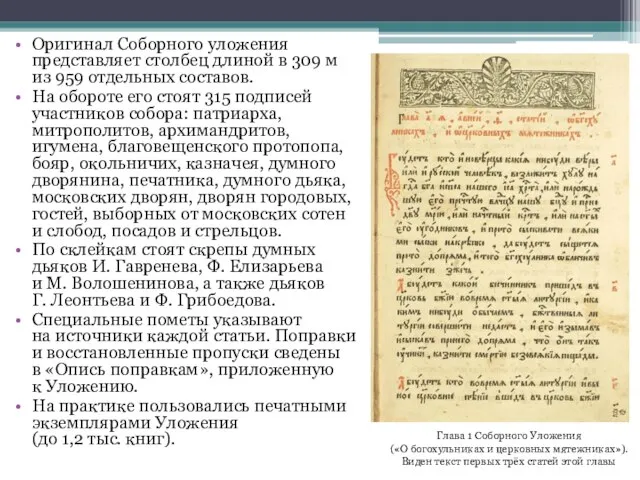

- 23. Оригинал Соборного уложения представляет столбец длиной в 309 м из 959 отдельных составов. На обороте его

- 24. От предшествовавших законодательных актов Соборное уложение отличается не только большим объемом (25 глав, разделенных на 967

- 25. Уложение отразило переход от сословно-представительной монархии к абсолютизму, зафиксировало роль церкви в государстве. Были определены понятия

- 27. Скачать презентацию

Регенство царевны Софьи Алексеевны (1682- 1689)

Регенство царевны Софьи Алексеевны (1682- 1689) Животные Средневековой Москвы

Животные Средневековой Москвы Архитектура. Особенности архитектуры Ренессанса

Архитектура. Особенности архитектуры Ренессанса Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы Образы древних русских городов

Образы древних русских городов Презентация на тему Страна на берегах Нила и ее жители

Презентация на тему Страна на берегах Нила и ее жители  Византия (5 - 15 века)

Византия (5 - 15 века) Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура Село Хлоптуново

Село Хлоптуново Герои: Павлуша Андреев

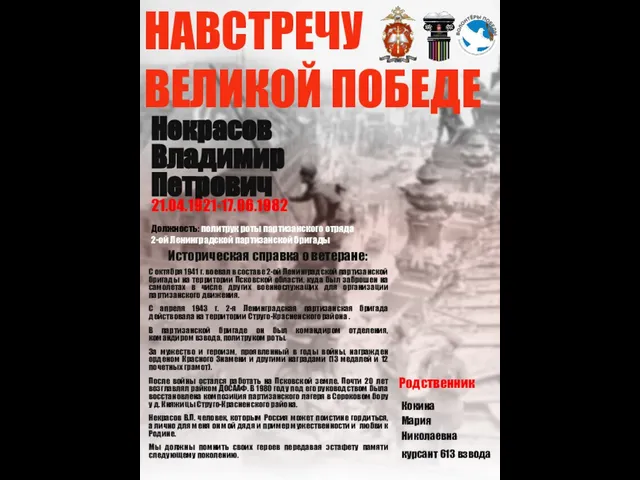

Герои: Павлуша Андреев Навстречу Великой Победе. Некрасов Владимир Петрович (21.04.1921-17.06.1982)

Навстречу Великой Победе. Некрасов Владимир Петрович (21.04.1921-17.06.1982) Работа выполнила: ученица 5В класса МОУ «Гимназия №4» Казакова Екатерина

Работа выполнила: ученица 5В класса МОУ «Гимназия №4» Казакова Екатерина Презентация на тему Ярослав Мудрый

Презентация на тему Ярослав Мудрый  Презентация на тему Чингисхан

Презентация на тему Чингисхан  Презентация на тему Средневековье. Символы эпохи

Презентация на тему Средневековье. Символы эпохи  Экскурсия по улицам города. Литературный калейдоскоп Их имена в истории края

Экскурсия по улицам города. Литературный калейдоскоп Их имена в истории края История создания Законов XII таблиц

История создания Законов XII таблиц Переславль-Залесский

Переславль-Залесский Классический период в культуре Древней Греции

Классический период в культуре Древней Греции Великая Отечественная война

Великая Отечественная война Ассоциация художников революционной России 1922-1932 гг

Ассоциация художников революционной России 1922-1932 гг Карта героев боевой и трудовой славы

Карта героев боевой и трудовой славы Олег Кошевой

Олег Кошевой Колесо истории. Проект туристического веломаршрута

Колесо истории. Проект туристического веломаршрута Ордена СССР

Ордена СССР noveyshaya_istoriya_kak_istoricheskaya_epoha

noveyshaya_istoriya_kak_istoricheskaya_epoha Михаил Васильевич Водопьянов (18.11.1899-11.08.1980)

Михаил Васильевич Водопьянов (18.11.1899-11.08.1980) Вводный урок истории. 7 класс

Вводный урок истории. 7 класс