Слайд 2ЛЕКЦИЯ 1

Введение в современную теория социального мира

1. Рождение «социального» и социальных наук.

2.

Влияние истории науки на развитие социальной теории.

3. Исследовательской программы и модели объяснения в социальной теории.

Слайд 3Общая эпистемология – теория познания – сыграла значительную роль в судьбе социальных

наук. Факторы влияния на нее с 18 в.:

Расцвет естественных наук, их критерии и нормы оказывали влияние на становление социологии (с середины 19 в.)

Давление со стороны традиционных гуманитарных наук (историко-генетический и сравнительный методы).

Отсюда преувеличенное внимание к проблеме научного метода и знаменитый «Диспут о методе», имевший во Франции и Германии специфическую разницу.

Слайд 4Диспут о Методе

- должны ли социология и родственные дисциплины стремиться к

созданию теорий, или целью является создание убедительных и основанных на сохранившихся источниках историй?

- какими должны быть используемые этими науками методы?

Непроницаемой границы между философией / общей теорией социального исследования и прикладной методологии нет, поскольку практически полезные «модели объяснения формируются на их стыке.

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ «ТЕОРИИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ»

Слайд 5Франсуа Симиан 1873-1935

Избыточный психологизм исследователя по отношению к социальным фактам.

Довольствование языком обыденного

описания, вне всякого конструирования абстрактных понятий.

Алогизм причин и следствий, в результате чего историки механически используют доступные им факты и ситуации прошлого как достаточное объяснение последующих событий.

Ориентация на случайные элементы, в то время как научное социальное исследование должно опираться на повторяемые и стабильные факторы.

КРИТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ИСТОРИИ

Слайд 6ФРАНСУА СИМИАН, 1873-1935

КРИТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ИСТОРИИ

Избыточный психологизм исследователя по отношению к социальным фактам.

Довольствование

языком обыденного описания, вне всякого конструирования абстрактных понятий.

Алогизм причин и следствий, в результате чего историки механически используют доступные им факты и ситуации прошлого как достаточное объяснение последующих событий.

Ориентация на случайные элементы, в то время как научное социальное исследование должно опираться на повторяемые и стабильные факторы.

Слайд 7ФРАНСУА СИМИАН

КРИТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ИСТОРИИ

5. научное условие должно ориентироваться, главным образом, на повторяемые

и стабильные элементы, а не на случайные.

6. Истории следует стать «регрессивной», то есть продвигаться от наиболее развитых и изученных феноменов к истокам, к генезису, от случайного к регулярному, от частного к общему, от монографии к компаративному подходу, а не довольствоваться «косвенными данными» архивов.

Слайд 8РОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО

В конце 19 века общественные науки переживают феномен рождения «социального». Под

ним подразумевается сфера общественной жизни, ускользающая из-под надзора и из компетенций государства, включая как общие взаимосвязи социального порядка, так и жизнь отдельных социальных групп.

Рождение социального естественным образом сопровождалось подъемом рабочего и профсоюзного движения, начинавших осознавать свои особые социальные интересы.

Слайд 9«Социальная теория» осознавалась как выражение общих социальных взаимосвязям и противопоставлялась индивидуалистическим трактовкам

общественного порядка.

В этом отношении «социальная теория» была направлена против основных постулатов экономической, политической и психологической англосаксонской мысли, в которых общественный порядок трактовался как вынужденный договор «разумных эгоистов», каждый из которых печется лишь о своем благе.

Слайд 10Таким образом, социальные науки изначально имели эмпирические цели, направленные на изучение и

улучшение прикладных аспектов социального порядка.

Но параллельно развивалась и теория социального мира, вырабатывающая базовые подходы к его изучению.

Слайд 11Теории – это генерализующие, т.е обобщающие высказывания, которыми мы пользуемся постоянно.

«Все мальчишки

– драчуны и неряхи».

«Все девчонки – подлизы и ябеды».

Построение теорий в значении обобщающих высказываний является существенной частью как повседневной жизни, так и науки, только таким образом мы можем приблизиться к «действительности».

Слайд 12Исходной посылкой развития социальной теории был ПОЗИТИВИЗМ.

О. Конт видел в социологии завершение

системы “позитивных наук”;

Г. Спенсер полагал, что залогом единства всех наук, включая социальные, является не знающий исключений принцип эволюции; Дюркгейм (скептически настроенный к иерархии наук Конта) был убежден, что автономная реальность общества является органической частью природного порядка и требует эмпирического научного исследования.

ПОЗИТИВИСТЫ ВЕРИЛИ В ЕДИНСТВО НАУЧНОГО МЕТОДА.

Слайд 13Этот подход образует натуралистическую концепцию социальных наук, согласно которой методы, природа и

цели научного исследования общества принципиально не отличаются от тех, которые характерны для естественных наук.

Слайд 14Наиболее последовательным был логический позитивизм

«Венского кружка»

Два постулата:

эмпиризм и позитивизм (источником научного

знания является непосредственный опыт, ставящий пределы предмету научного познания);

- натурализм (целью научных изысканий является создание единой науки, что достигается применением логического анализа к эмпирическому материалу).

Организатор «Венского кружка»

Морис Шлик

Слайд 15Натурализму в философии социальных наук противостояла герменевтическая (или интерпретативная) доктрина, ориентированная на

опыт познания гуманитарных наук.

Идеи неокантианства Баденской школы

Противопоставление нормативного подхода к сфере ценностей (“должного”) и опытного подхода к изучению природного мира (“сущего”), из чего было выведено различение идиографического и номотетического подходов, изучающих, соответственно, единичное и уникальное, либо общее и закономерно повторяемое (В.Виндельбанд, Г.Риккерт).

Это и есть «Немецкий» диспут о Методе.

Слайд 16Единство метода естественных наук под вопросом?

В 1960-1970-е гг. в философии и истории

науки возникли постпозитивисткие концепции, радикально изменившие устоявшиеся взгляды на то, чем в действительности занимаются ученые.

К.Р. Поппер: принцип верификации не является критерием научности.

Пример: «Все лебеди белые». Сколько лебедей нужно повидать, чтобы быть в этом уверенным?

Нельзя вывести закон из элементарных наблюдений.

Слайд 17Принцип фальсификации:

Эмпирическая система должна допускать опровержение опытом в рамках сообщества исследований

Исключает из научного оборота универсальные гипотезы существования чего-либо:

Например: «Розовые слоны существуют».

При этом принцип фальсификации убедительно дискредитирует универсальные теории типа:

«Все немцы – нацисты», «Мужчины умнее женщин» и т.д.

Слайд 18Наука воспринимается не как постепенное накопление знания, а, скорее, как постоянна проверка

и оспаривание теоретических допущений ученых.

Гипотеза сохраняет научную актуальность не за счет подкрепляющих примеров, а за счет пройденных проверок способом фальсификации.

Кризис позитивистской эпистемологии поставил под сомнение не только идею единой науки, но и существование универсального канона научной рациональности.

Слайд 19Исследовательские программы

На смену идеализированному образу естественных наук пришли детальные исторические реконструкции, подчеркивавшие

(а иногда - преувеличивавшие) роль социального и культурного контекста в изменении господствующих теоретических представлений.

Граница между социокультурными и естественнонаучными дисциплинами оказалась размытой.

Ключевую роль здесь сыграл Томас Кун и его «Структура научных революций».

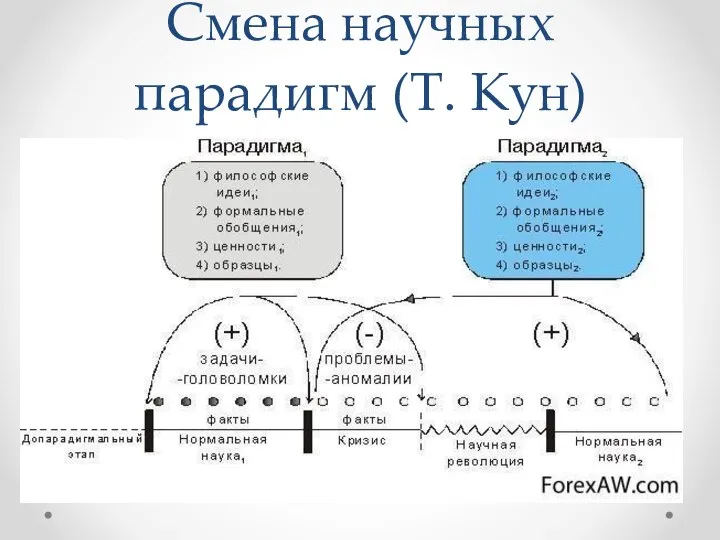

Слайд 21Теоретические перспективы, каждая со своим “набором” релевантного эмпирического знания, часто оказываются “несоизмеримыми”.

Реальная практика естественных наук демонстрирует не торжество единого Метода и дедуктивно-номологической модели объяснения, а конкурентную борьбу парадигм и научных школ, где решающим аргументом становятся «экстранаучные» обстоятельства.

Слайд 22Теоретические перспективы, помещенные в более широкие социальные и исторические рамки, внутри которых

они применяются и изменяются, называют исследовательскими программами (И.Лакатос).

Исследовательские программы оцениваются на основании их способности плодотворно решать научные задачи.

В развитии каждой программы выделяют “прогрессивную стадию” успешного накопления знаний и “стадию вырождения”, когда основные усилия приверженцев программы направлены не на решение новых задач, а на защиту ключевых

предположений при помощи изобретаемых

ad hoc поправок и вспомогательных гипотез.

Слайд 23Постэмиризм

В новых подходах истории и социологии науки доминирующая роль в определении норм

научного исследования приписывается не “независимому” эмпирическому доказательству и логико-дедуктивному методу, а моделям теоретического объяснения, принимаемым той или иной исследовательской программой.

В каждой программе - свои нормативные логические стандарты, с помощью которых ученые оценивают, что в рамках данной исследовательской программы считается плохим либо хорошим объяснением, описанием, доказательством.

Любое научное знание, таким образом, носит локальный и исторический характер.

Слайд 24В философии и методологии социальных наук были предприняты также неоднократные попытки выделить

некие общие “парадигмы”, каждая из которых объединяет несколько моделей объяснения.

В основу классификации социологических парадигм (моделей объяснения) Дж. Ритцер

положил 4 основных признака:

- образцовое исследование;

- носящее мировоззренческий характер представление о предмете социологии

(“онтология”);

- методы исследования;

- модель теоретического объяснения, или теоретическая перспектива.

Слайд 25Ритцер выделяет три социологические “парадигмы”:

1) парадигму социальных фактов (Э. Дюркгейм);

2)

парадигму социальных дефиниций (называемую также конструкционистской, или интерпретативной) (У. Томас);

3) бихевиористскую парадигму (Б. Скиннер).

Социальные статусы и роли

Социальные статусы и роли Семья как малая социальная группа

Семья как малая социальная группа В жизни есть место доброте и милосердию

В жизни есть место доброте и милосердию Активным и жаждущим развития студентам посвящается

Активным и жаждущим развития студентам посвящается Многовариантность общественного развития

Многовариантность общественного развития БФ Дорога Добра Ува и наши друзья Добрые сердца

БФ Дорога Добра Ува и наши друзья Добрые сердца Семья и быт

Семья и быт Проект. Создаем будущее

Проект. Создаем будущее Семья и брак

Семья и брак Студенческий педагогический отряд вожатых Спинкис. Пермский профессионально-педагогичекский колледж

Студенческий педагогический отряд вожатых Спинкис. Пермский профессионально-педагогичекский колледж Нейронные машиностроители

Нейронные машиностроители Правовая норма. норма морали и норма права Основы правовых знаний

Правовая норма. норма морали и норма права Основы правовых знаний Анализ рынка косметических средств

Анализ рынка косметических средств Социальная структура общества

Социальная структура общества Спорт - то, что нас объединяет

Спорт - то, что нас объединяет Презентация на тему Биоразнообразие

Презентация на тему Биоразнообразие  Комната досуга и отдыха

Комната досуга и отдыха Годовой отчёт о деятельности профбюро ИИП

Годовой отчёт о деятельности профбюро ИИП Молодежный клуб при Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации

Молодежный клуб при Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации Goths

Goths Караганда – город нашего детства

Караганда – город нашего детства The presentation My dream family

The presentation My dream family «Калевала» – народное сокровище.

«Калевала» – народное сокровище. Социальные статусы и роли

Социальные статусы и роли «Диалог о вредных соблазнах» Мусина Зифа Шамиловна МОУ «Тарманская СОШ»

«Диалог о вредных соблазнах» Мусина Зифа Шамиловна МОУ «Тарманская СОШ» СМИ в жизни современного человека. Анкетирование

СМИ в жизни современного человека. Анкетирование Волонтёрский центр РязГМУ

Волонтёрский центр РязГМУ Презентация на тему Эмоциональный мир человека (6 класс)

Презентация на тему Эмоциональный мир человека (6 класс)