Содержание

- 2. Содержание: Описание прибора Производимые измерения прибором Единицы измерения Действующая нормативно-правовая документация по проведению и оценке полученных

- 3. Описание прибора Основная область применения: контроль окружающей среды в части параметров микроклимата органами Федеральной службы по

- 4. Производимые измерения прибором Измеритель обеспечивает: измерение текущих значений параметров микроклимата; усреднение результатов измерения текущих значений параметров

- 5. Единицы измерения Температура: в градусах по Цельсия Относительная влажность: г/м3 Давление: Паскаль (Па) Скорость движения воздуха:

- 6. Действующая нормативно-правовая документация по проведению и оценке полученных результатов ГОСТ12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

- 7. Методика производимых исследований Методика определения ТНС-индекса. При подключенном шаровом термометре Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» определяет ТНС-индекс

- 8. Методика определения результирующей температуры и средней температуры поверхностей. При подключенном шаровом термометре Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»

- 9. Методика определения плотности потока биологически эффективного теплового облучения. При подключенном шаровом термометре Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»

- 11. Скачать презентацию

Слайд 2Содержание:

Описание прибора

Производимые измерения прибором

Единицы измерения

Действующая нормативно-правовая документация по проведению и оценке полученных

Содержание:

Описание прибора

Производимые измерения прибором

Единицы измерения

Действующая нормативно-правовая документация по проведению и оценке полученных

Методика производимых исследований

Техника безопасности работы с прибором

Слайд 3Описание прибора

Основная область применения: контроль окружающей среды в части параметров микроклимата органами

Описание прибора

Основная область применения: контроль окружающей среды в части параметров микроклимата органами

Измерители параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» предназначены для проведения измерений параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, скорости воздушного потока и давления) в режиме однократных или периодических замеров при проведении контроля санитарногигиенических требований на рабочих местах, в жилых и общественных зданиях, на открытых территориях в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 30494-96 , СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН. 1.2.1002-00, СанПиН2.4.2.1178-02, СанПиН 2.1.2.2801-10, СНиП 2.01.01, СНиП 2.04.05-91 и др

Слайд 4Производимые измерения прибором

Измеритель обеспечивает:

измерение текущих значений параметров микроклимата;

усреднение результатов измерения

Производимые измерения прибором

Измеритель обеспечивает:

измерение текущих значений параметров микроклимата;

усреднение результатов измерения

Условия эксплуатации измерительно-индикаторного блока:

Диапазон температуры окружающего воздуха, оС от -20 до +55

Относительная влажность воздуха при 25 °С, % до 90

Условия эксплуатации сенсометрического щупа:

Диапазон температуры окружающего воздуха, оС от -40 до +85

Относительная влажность воздуха при 25 °С, % до 97

Слайд 5Единицы измерения

Температура: в градусах по Цельсия

Относительная влажность: г/м3

Давление: Паскаль (Па)

Скорость движения воздуха:

Единицы измерения

Температура: в градусах по Цельсия

Относительная влажность: г/м3

Давление: Паскаль (Па)

Скорость движения воздуха:

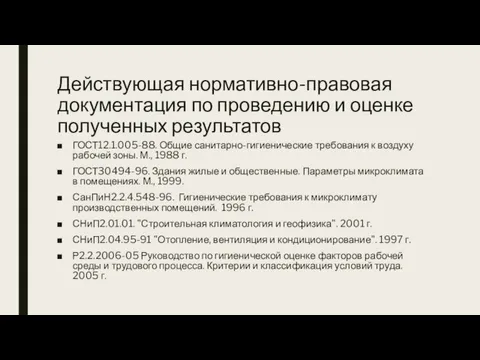

Слайд 6Действующая нормативно-правовая документация по проведению и оценке полученных результатов

ГОСТ12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования

Действующая нормативно-правовая документация по проведению и оценке полученных результатов

ГОСТ12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования

ГОСТ30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. М., 1999.

СанПиН2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 1996 г.

СНиП2.01.01. "Строительная климатология и геофизика". 2001 г.

СНиП2.04.95-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 1997 г.

Р2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 2005 г.

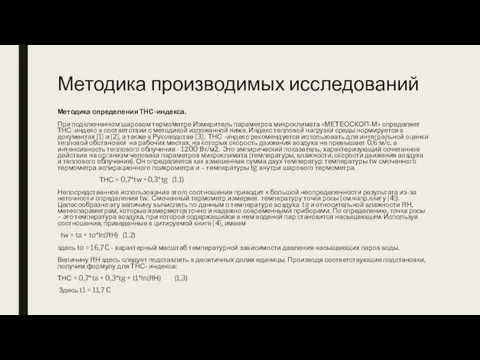

Слайд 7Методика производимых исследований

Методика определения ТНС-индекса.

При подключенном шаровом термометре Измеритель параметров микроклимата

Методика производимых исследований

Методика определения ТНС-индекса.

При подключенном шаровом термометре Измеритель параметров микроклимата

ТНС = 0,7*tw +0,3*tg (1.1)

Непосредственное использование этого соотношения приводит к большой неопределенности результата из-за неточности определения tw. Смоченный термометр измеряет температуру точки росы (см.напр.книгу [4]). Целесообразно эту величину вычислять по данным о температуре воздуха ta и относительной влажности RH, метеопараметрам, которые измеряются точно и надежно современными приборами. По определению, точка росы – это температура воздуха, при которой содержащийся в нем водяной пар становится насыщающим. Используя соотношения, приведенные в цитируемой книге [4], имеем

tw = ta + to*ln(RH) (1.2)

здесь to = 16,7C - характерный масштаб температурной зависимости давления насыщающих паров воды.

Величину RH здесь следует подставлять в десятичных долях единицы. Производя соответствующие подстановки, получим формулу для ТНС- индекса:

ТНС = 0,7*ta + 0,3*tg + t1*ln(RH) (1.3)

Здесь t1 = 11,7 C

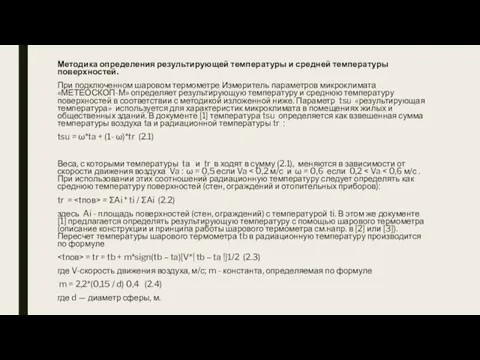

Слайд 8Методика определения результирующей температуры и средней температуры поверхностей.

При подключенном шаровом термометре

Методика определения результирующей температуры и средней температуры поверхностей.

При подключенном шаровом термометре

tsu = ω*ta + (1- ω)*tr (2.1)

Веса, с которыми температуры tа и tr в ходят в сумму (2.1), меняются в зависимости от скорости движения воздуха Va : ω = 0,5 если Va < 0,2 м/с и ω = 0,6 если 0,2 < Va < 0,6 м/с . При использовании этих соотношений радиационную температуру следует определять как среднюю температуру поверхностей (стен, ограждений и отопительных приборов):

tr =

здесь Ai - площадь поверхностей (стен, ограждений) с температурой ti. В этом же документе [1] предлагается определять результирующую температуру с помощью шарового термометра (описание конструкции и принципа работы шарового термометра см.напр. в [2] или [3]). Пересчет температуры шарового термометра tb в радиационную температуру производится по формуле

где V-скорость движения воздуха, м/с; m - константа, определяемая по формуле

m = 2,2*(0,15 / d) 0,4 (2.4)

где d — диаметр сферы, м.

Слайд 9Методика определения плотности потока биологически эффективного теплового облучения.

При подключенном шаровом термометре

Методика определения плотности потока биологически эффективного теплового облучения.

При подключенном шаровом термометре

(3.1)

Здесь обозначено: εg и εb - степень черноты поверхности шарового термометра и одежды соответственно ( ε g ≈ εb ≈ 0,95 для инфракрасного излучения), σ – постоянная Стефана-Больцмана (≈ 5,67*10-8 Вт/м2/К4), hcg – коэффициент конвективной теплоотдачи от поверхности шарового термометра окружающему воздуху. Через Tr , Tg , Ta и Tb обозначены температуры (по шкале Кельвина) излучения, шарового термометра, воздуха и поверхности одежды (последнюю рекомендуется принимать равной ≈ 305 К). Последние три температуры измеряются, температуру излучения Tr следует исключить из приведенных соотношений. После этого биологически эффективная величина теплового излучения (разница между падающим и излученным с единицы поверхности тела потоками тепла) определяется соотношением

(3.2)

Коэффициент конвективной теплоотдачи hcg в этих формулах зависит от диаметра сферы D (задается в метрах), скорости воздуха Va (м/с) и разницы температур сферы и воздуха ΔТ = Тg-Ta (К):

hcg = max{6,3*Va0,6*D-0,4; 1,4*(∆T/D)0,25} (3.3)

Таким образом, для определения коэффициента hcg необходимо одновременно измерять и скорость и температуру воздуха, т.е. пользоваться шаровым термометром в составе измерительного прибора «МЕТЕОСКОП-М».

Нет пожару

Нет пожару Курению - нет, здоровью - да!

Курению - нет, здоровью - да! FGOS_7_Toxikologia_-1

FGOS_7_Toxikologia_-1 Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма

Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма Презентация на тему Основные загрязнитяли окружающей среды

Презентация на тему Основные загрязнитяли окружающей среды  Хочу все знать! Игра для любознательных. 5 – 6 класс

Хочу все знать! Игра для любознательных. 5 – 6 класс Правила личной гигиены дошкольника

Правила личной гигиены дошкольника Правила техники безопасности на уроках гимнастики

Правила техники безопасности на уроках гимнастики Презентация на тему Тепловые двигатели и их воздействие на окружающую среду

Презентация на тему Тепловые двигатели и их воздействие на окружающую среду  FGOS_6_Radiats_porazhenia

FGOS_6_Radiats_porazhenia Влияние алкоголя на водителя

Влияние алкоголя на водителя Правила дорожного движения. 5 класс

Правила дорожного движения. 5 класс Производственный травматизм профессиональные и заболевания

Производственный травматизм профессиональные и заболевания Причины детского дорожно – транспортного травматизма

Причины детского дорожно – транспортного травматизма f53ab1d132a7868b8913acafb3239951

f53ab1d132a7868b8913acafb3239951 Коллективные средства защиты

Коллективные средства защиты Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) Наиболее распространенные опасности во время отдыха на природе и туристических походов

Наиболее распространенные опасности во время отдыха на природе и туристических походов Режим повышенной готовности РСЧС

Режим повышенной готовности РСЧС Обзор травматизма в организациях электроэнергетики

Обзор травматизма в организациях электроэнергетики Юид спешит на помощь (игра)

Юид спешит на помощь (игра) Аварии на РОО. Радиационная авария на заводе Красное Сормово

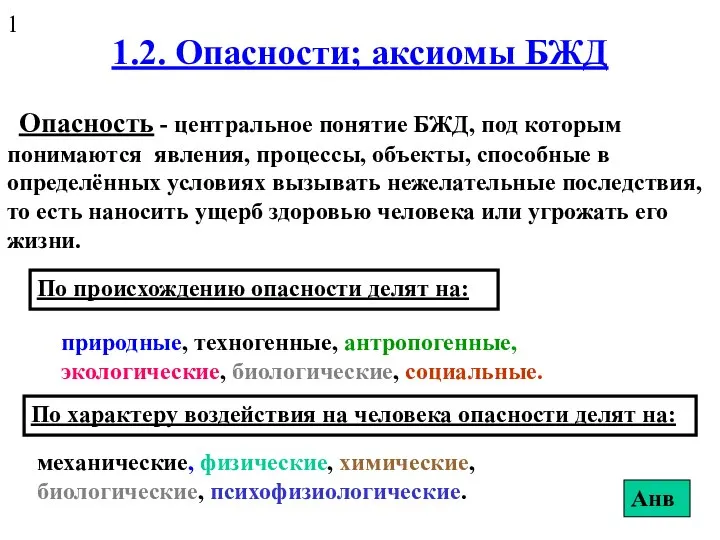

Аварии на РОО. Радиационная авария на заводе Красное Сормово Опасности; аксиомы БЖД

Опасности; аксиомы БЖД Профилактика детского дорожного – транспортного травматизма и воспитание навыков безопасного поведения на дорогах

Профилактика детского дорожного – транспортного травматизма и воспитание навыков безопасного поведения на дорогах Презентация на тему Обморожение

Презентация на тему Обморожение  Правила поведения при чрезвычайных ситуациях

Правила поведения при чрезвычайных ситуациях Освоение норм ЗОХ

Освоение норм ЗОХ История ПДД

История ПДД