Слайд 2 3 ЭТАПА В РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ РЕЧИ:

1. Доречевой этап (первый год жизни)

– периоды гуления и лепета.

2. Этап первичного освоения языка (дограмматический; второй год жизни).

3. Этап усвоения грамматики (третий год жизни).

Слайд 3ДОРЕЧЕВОЙ ЭТАП

Сразу после рождения у ребенка появляются первые голосовые реакции – крик

и плач, как рефлекторные реакции. Крик сопровождается коротким вдохом и удлиненным выдохом, продолжительностью 1-2 секунды. К голосовым реакциям также относят кашель, чихание, звуки при сосании и зевании. Временами дети в конце первого месяца издают отдельные гортанные звуки, средние между «а» и «э». В первые три месяца жизни закладываются основы протознакового поведения ребенка и основы «протоязыка» (жесты, мимика, неречевые звуки, манипуляции). Невербальные протознаки составляют основу речевой деятельности ребенка первые два года его жизни. Протоязык является базисом для формирования языка интеллекта (универсального предметного кода) (Е. И. Исенина, Н. И. Жинкин).

Слайд 4ВТОРОЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ

появляется гуканье, радостное повизгивание. На попытки взрослого вступить в

контакт с младенцем, ребенок отвечает тихими, протяжными звуками типа «гу-у», или короткими типа «кх». В конце второго месяца жизни ребенка появляются дифференциация крика в зависимости от вызывающей его причины, интонации гнева и протеста.

Слайд 5ГУЛЕНИЕ

возникает в 2-3 месяца как составляющая «комплекса оживления» при общении со

взрослым и при восприятии игровых предметов.

Звуки гуления – согласные, имеющие гортанно-глоточно-заднеязычное происхождение и обычно палатализованные: «ги», «ге», «эге», «агу». В это время продолжается тренировка артикуляционного, дыхательного и слухового аппаратов. Речевые звуки в этот период лишены своих важных особенностей – коррелированности, локализованности по артикуляции, константности (по артикуляции), релевантности (соотнесения артикуляции с определенным языком).

Слайд 6В 3 месяца у ребенка появляются звуки, произносимые интонировано, протяжно, и эмоционально-выразительные

голосовые реакции (смех и плач).

Е. И. Исенина отмечает, что накапливаемый малышом коммуникативно-познавательный опыт, эмоциональное отношение матери к его поведенческим реакциям усложняют мотивационную сферу ребенка.

С 4 месяцев ребенок начинает выражать свои функциональные состояния длительным гулением.

К 5 месяцам в гулении появляется различная интонация, малыш прислушивается к самому себе во время вскрикивания и лепета и самоподражает (А. Д. Салахова, 1973).

Слайд 7ЛЕПЕТ

появляется после 5 месяцев. Для развития лепета большое значение имеет состояние речевых

движений и уровень развития слухового восприятия. Особенности речевых звуков постепенно начинают проявляться. Формируется физиологический механизм слогообразования – появление «протосогласного» (губного или небного) и «протогласного», распадения потока речи на слоговые кванты (ма, па, ба, ва). Фонетические характеристики первых лепетных сегментов отличаются нестабильностью: вокализации могут произноситься ребенком с различной длительностью, громкостью, последний сегмент серии может заменяться (ма-ма-ма-ба). Лепетные сегменты произносятся ребенком эхолалически (он воспроизводит внешние слуховые раздражения, похожие на его собственные звуки). По мере автоматизации лепета начинает развиваться синтагматическая организация речи (появляется ритмический рисунок речи).

Слайд 8ПСЕВДОСЛОВО

появляется в 7 месяцев. Это замкнутая последовательность слогов, объединенная акцентуацией, мелодикой и

единством уклада артикуляционных органов. Псевдослово не имеет предметной отнесенности и служит для выражения потребности или отношения. В этот период у звуков появляется константность. Благодаря развитию когнитивной сферы, коммуникативных функций и слухового восприятия ребенок с 8 месяцев начинает понимать некоторые слова и фразы взрослых. Он узнает голоса окружающих близких людей, реагирует на свое имя, активно прислушивается к речи взрослых и наблюдает за их артикуляцией (А. Д. Салахова, 1973; М. И. Лисина, 1985; Е. И. Исенина, 1986).

Слайд 9Первые слова, предметно отнесенные, появляются после 8 месяцев. В это время дети

понимают отдельные слова в знакомых сочетаниях, по просьбе взрослого находят взглядом предмет, неоднократно показываемый и называемый.

Слайд 10К 9 месяцам пассивный словарь ребенка содержит несколько коротких высказываний, которые употребляют

взрослые в знакомом ему контексте (Н. Х. Швачкин, 1948). В 10-11 месяцев ребенок постепенно начинает выделять в словах интонационное и фонемное содержание. К 10-12 месяцам созревает артикуляционный праксис, что позволяет ребенку целенаправленно произносить речевые звуки. Постепенно он усваивает интонацию, ритм и мелодику речи. В этот период фонетическое развитие приостанавливается на 3-4 месяца.

Слайд 11Появляется языковой знак. Ребенок «означивает» окружающий мир, звуковым сочетанием обозначает предмет. Речь

становится словесной

Слайд 12ЭТАП ПЕРВИЧНОГО УСВОЕНИЯ ЯЗЫКА

К году ребенок четко произносит первые слова, типа: мама,

папа, баба, дядя и т. п. и понимает до 30 лепетных слов (обиходную речь, некоторые словесные одноступенчатые инструкции).

Артикуляции уже соотносятся со звуками определенного языка, но ребенок испытывает трудности при точной передаче звукового состава слов, поэтому стремиться к воспроизведению ритмико-слоговых и интонационных характеристик словесного материала. Постепенно на основе практических действий с предметами ребенок переходит от многозначности слов к первым функциональным обобщениям.

Слайд 13МЕЖДУ 1Г. 3 МЕС. И 1Г. 6 МЕС.

рост словаря замедляется. Ребенок

осваивает слоговую структуру и интонационно-ритмическую сторону языка, начинает использовать различные артикуляции для более точного отождествления слов.

Новые слова усваиваются путем уподобления их готовой фонетической модели.

Происходит усвоение однословных предложений. Каждое слово на этой стадии равнозначно по смыслу целому предложению.

Ситуативная речь эмоциональна, дополняется жестами и мимикой.

Слайд 14С 1Г. 6 МЕС. ДО 2 ЛЕТ

происходит бурный рост словаря, связанный

с интенсивным развитием предметной деятельности и овладением слоговой структурой слов. Ребенок пытается произносить двух- и трехсложные слова (сначала произносит ударный слог, затем появляется первый предударный, а потом – безударные слоги) (А. Н. Гвоздев, Н. Х. Швачкин).

Слайд 15Происходит усвоение предложений из нескольких последовательных слов-корней, не связанных грамматической связью. При

нормальном развитии речи, грамматически правильно построенные фразы возникают при наличии у ребенка 50-80 слов. Первые двучленные предложения простые, неполные (отсутствуют либо подлежащее, либо сказуемое). В этот период в речи ребенка появляются глаголы, связанные с действием и выражением требований. К 2 годам ребенок располагает 250-300 словами.

Слайд 16ЭТАП УСВОЕНИЯ ГРАММАТИКИ

В 2 года – 2г. 2 мес. выделяется период физиологического

аграмматизма, когда ребенок использует предложения без грамматического оформления. Затем он выделяет в слове отдельные морфемы и образует слова по аналогии, возникает словотворчество. Ребенок пользуется двухсловными и осваивает трех- и четырехсловные предложения.

Слайд 17В речи детей 2г. 3 мес. – 3 лет появляются служебные слова.

Дети учатся строить предложения из 3-4 слов и употреблять знакомые слова в нескольких грамматических формах.

Речь ребенка используется для сопровождения действий, включается в игру; развивается способность разговаривать с персонажем. Дети начинают общаться друг с другом.

Дети любят разговаривать со взрослыми, слушать, наблюдать, принимать участие в деятельности взрослых. Появляются слова с обобщающим значением – развивается обобщающая функция речи. Дети начинают понимать рассказы о событиях, знакомых им по прошлому опыту (без показа).

Слайд 18Во втором полугодии третьего года жизни дети уже способны понимать смысл рассказов

взрослого о событиях и явлениях, не бывших в их личном опыте, но состоящих из знакомых элементов. К трем годам формируется способность давать комплексные ответы (движение, действие, слово). Речь ребенка приобретает черты связности. Поведение начинает подчиняться словесной инструкции взрослого.

Слайд 19В период с 3 до 7 лет отмечается значительный рост словарного запаса

– до 4000 слов (по данным Е. А. Аркина). У детей растет опыт речевого общения, формируется чувство языка. Закрепляются грамматические навыки. Совершенствуется произношение. Дети активно усваивают конструкции предложений, развиваются связные высказывания. К концу дошкольного возраста фразовая речь у детей в основном сформирована.

Слайд 20Процесс овладения речью – это длительный и сложный период. Интенсивному формированию устной

речи способствует речевое и предметно-практическое общение детей со взрослыми, активное участие детей в этом процессе – подражание образцам, которые предоставляет взрослый, оперирование словами и словоизменение, самостоятельное образование слов. Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной взаимосвязи со всей психикой ребенка, с различными психическими процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах. Речь отражает опыт взаимодействия ребенка с окружающим миром, и чем богаче этот опыт, тем лучше происходит усвоение речи, что в свою очередь способствует более полному познанию мира.

Слайд 21Рассмотрим генезис функций речи и языка в разные возрастные периоды по следующим

критериям:

1) новые функции речи, появляющиеся в каждый период;

2) их связь с ведущей деятельностью данного возраста;

3) овладение ребенком в рамках этого возраста языковыми средствами, обеспечивающими реализацию возникших функций;

4) осознание ребенком этих функций и средств.

Слайд 22МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ (ОТ 0 ДО 1;0)

С несомненностью удалось установить однозначные специфические реакции

на человеческий голос у ребенка уже на третьей неделе жизни (предсоциальные реакции) и первую социальную реакцию на человеческий голос на втором месяце. Равным образом смех, лепет, показывание, жесты в первые же месяцы жизни ребенка выступают в роли социального контакта.

Функция ранних речевых реакций ребенка состоит в установлении связи со взрослым и воздействии на взрослого, поддержании эмоционального контакта, что является началом экспрессивной функции речи. Однако главным на этой доинтеллектуальной стадии речи является развитие социальной функции. Представляет интерес точка зрения Л.И. Божович, состоящая в том, что в младенческом и в последующих возрастах потребность в общении строится на основе познавательной потребности, или потребности в новых впечатлениях, которая является ненасыщаемой и потому определяет внутреннее содержание процесса психического развития. Человека «побуждает к действию не нужда в чем-либо, не недостаток, а стремление к новому переживанию — к овладению, к достижению.

Младенческий возраст завершается появлением индикативной и номинативной функций (называние признака предмета и предметная отнесенность слова) и связанной с ними сигнификативной — замещение словом наглядных впечатлений.

Слайд 23РАННИЙ (ПРЕДДОШКОЛЬНЫЙ) ВОЗРАСТ (ОТ 1;0 ДО 3;0)

В этом возрасте складывается обобщающая

функция и происходит усвоение ребенком символической роли слова, когда оно перестает выступать для ребенка одним из свойств предмета и становится его символом, заместителем общности предметов данного класса. Это находит внешнее выражение в активном расширении словаря, в потоке вопросов к взрослым о названии. В связи с этим в возрасте около 2 лет линии мышления и речи перекрещиваются, речь начинает интеллектуализироваться. Это и понималось Л.С. Выготским как единство общения и обобщения.

Слайд 24ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ 3;0 ДО 7;0)

У дошкольников происходит отделение речи от

непосредственного практического опыта и приобретение ею новых функций в деятельности. Центральная особенность дошкольного возраста — возникновение регулирующей, планирующей функции речи. Если номинативная речь складывается в возрасте около 2 лет, то речь, предшествующая действию и организующая его, складывается между 4 и 5 годами (А.Р. Лурия, 1956). А.Р. Лурия описывает опыты Л.С. Выготского, посвященные анализу истоков этой речи: если ребенку 4—5 лет предлагается задача, при решении которой он испытывает затруднения, то у него возникает внешняя, хотя прямо и не обращенная к собеседнику, речь (так называемая эгоцентрическая речь). Тщательный анализ этой речи показывает, что называния ребенком собственных действий в ходе их выполнения всегда ориентированы на другого участника деятельности (взрослого).

Слайд 25ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ 7;0 ДО 17;0)

В школьном возрасте совершенствуется прежде всего обобщающая

функция. Школьник овладевает системой новых значений, усваивая их не только из своего практического опыта и непосредственного общения со взрослыми, но и на основе закрепленного в учебных предметах общественно-исторического опыта. В курсе школьного обучения школьник проходит путь от усвоения значений к их самостоятельной переработке. Современные методы развивающего и проблемного обучения интенсифицируют самостоятельную познавательную и исследовательскую деятельность школьника.

АННОТАЦИЯ

АННОТАЦИЯ Роль права в жизни человека, общества, государства

Роль права в жизни человека, общества, государства Новый год

Новый год Части речи

Части речи Управление надежностью как инструмент достижения долгосрочных целей ОАО «ОГК-1»

Управление надежностью как инструмент достижения долгосрочных целей ОАО «ОГК-1» Формирование ключевых компетенций на уроках географии

Формирование ключевых компетенций на уроках географии Голливуд в кафе

Голливуд в кафе Модуль «Бюджетирование»(версия 2.0)

Модуль «Бюджетирование»(версия 2.0) Приготовление воскресного семейного обеда

Приготовление воскресного семейного обеда Коррозия металлов

Коррозия металлов Защита от несанкционированного доступа к информации

Защита от несанкционированного доступа к информации Презентация на тему Эволюция развития русской экономической мысли

Презентация на тему Эволюция развития русской экономической мысли открытие недели цифровых технологий [Автосохраненный] (1)

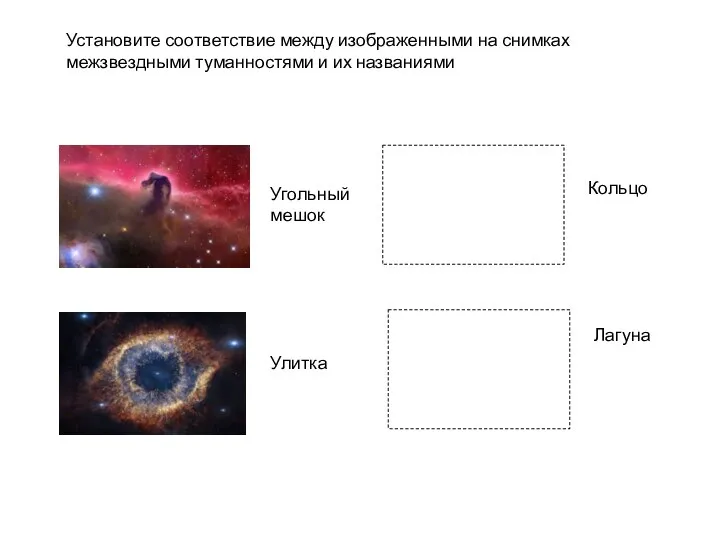

открытие недели цифровых технологий [Автосохраненный] (1) Установление соответствия картинок

Установление соответствия картинок Конкурс «Роялти – педагогу новатору»

Конкурс «Роялти – педагогу новатору» Витамин «А»

Витамин «А» Исследование бетонных конструкций методом ультразвукового зондирования поверхностного слоя

Исследование бетонных конструкций методом ультразвукового зондирования поверхностного слоя Война в истории моей семьи Очеретов Кирилл

Война в истории моей семьи Очеретов Кирилл Агрессияның психоаналитикалық және этологиялық бағыттары

Агрессияның психоаналитикалық және этологиялық бағыттары Виды электростанций

Виды электростанций Игра «Поле чудес» посвящена 450-летию Галилео Галилея

Игра «Поле чудес» посвящена 450-летию Галилео Галилея Наши певчие друзья

Наши певчие друзья Дистанционное обучение в рамках начальной школы.

Дистанционное обучение в рамках начальной школы. Образовательная система Л.В.Занкова

Образовательная система Л.В.Занкова Понятие и виды наказаний в уголовном праве США. Смертная казнь и способы ее исполнения. Лишение свободы

Понятие и виды наказаний в уголовном праве США. Смертная казнь и способы ее исполнения. Лишение свободы «Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявить свои права граждан и исполнить обязанности граждан".

«Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявить свои права граждан и исполнить обязанности граждан". Формирование надпредметных компентенций на уроках физики

Формирование надпредметных компентенций на уроках физики Награды в сфере нанотехнологий

Награды в сфере нанотехнологий