Содержание

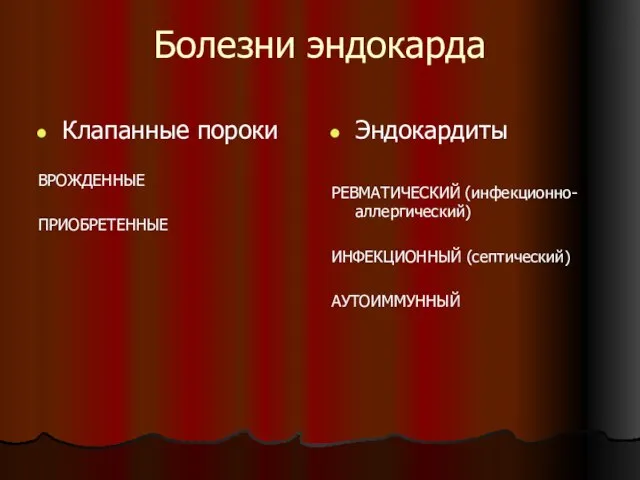

- 2. Болезни эндокарда Клапанные пороки ВРОЖДЕННЫЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ Эндокардиты РЕВМАТИЧЕСКИЙ (инфекционно-аллергический) ИНФЕКЦИОННЫЙ (септический) АУТОИММУННЫЙ

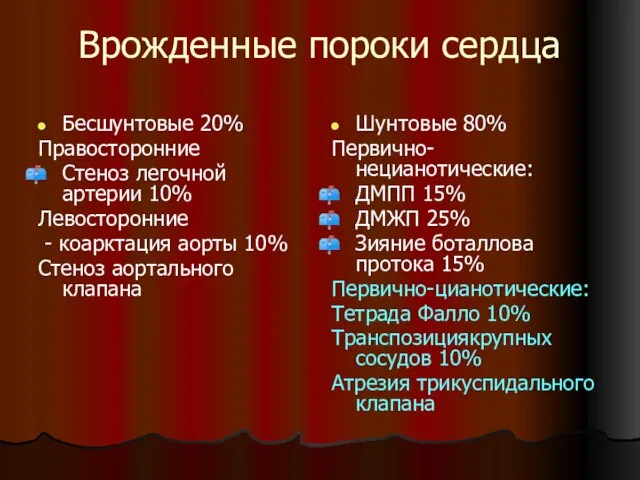

- 3. Врожденные пороки сердца Бесшунтовые 20% Правосторонние Стеноз легочной артерии 10% Левосторонние - коарктация аорты 10% Стеноз

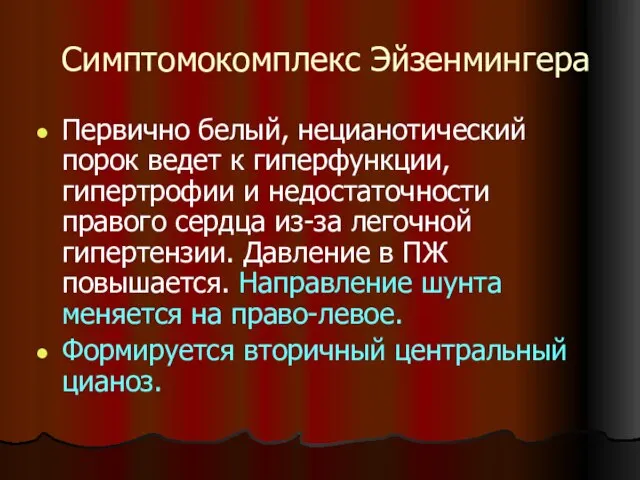

- 4. Симптомокомплекс Эйзенмингера Первично белый, нецианотический порок ведет к гиперфункции, гипертрофии и недостаточности правого сердца из-за легочной

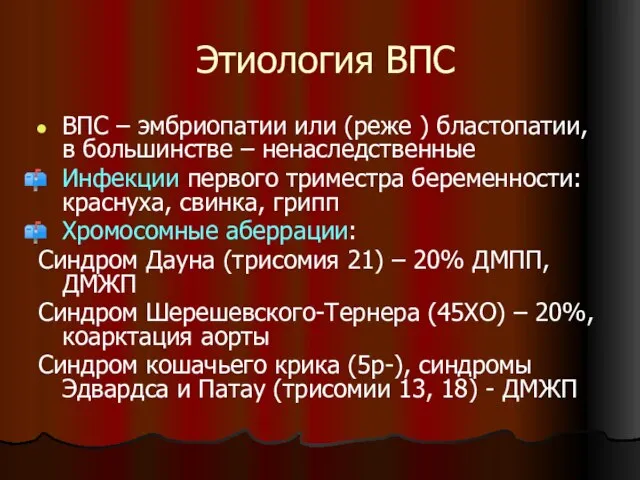

- 5. Этиология ВПС ВПС – эмбриопатии или (реже ) бластопатии, в большинстве – ненаследственные Инфекции первого триместра

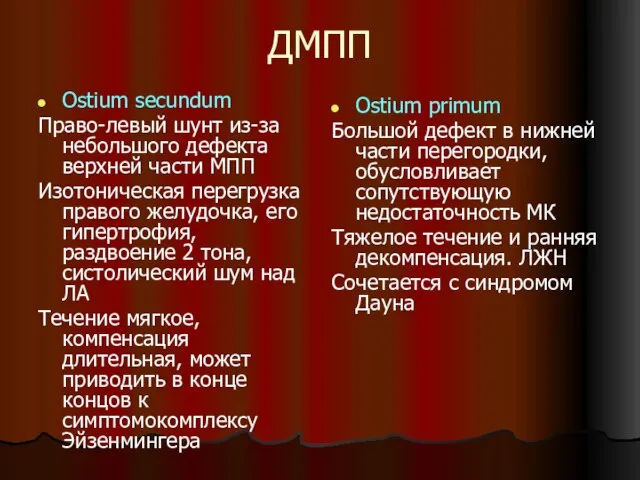

- 6. ДМПП Ostium secundum Право-левый шунт из-за небольшого дефекта верхней части МПП Изотоническая перегрузка правого желудочка, его

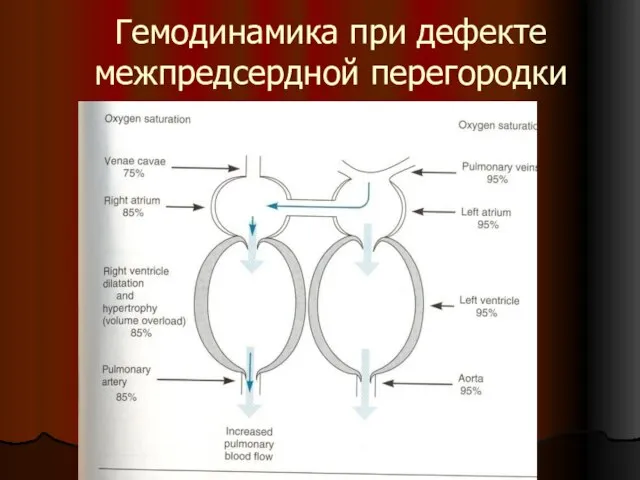

- 7. Гемодинамика при дефекте межпредсердной перегородки

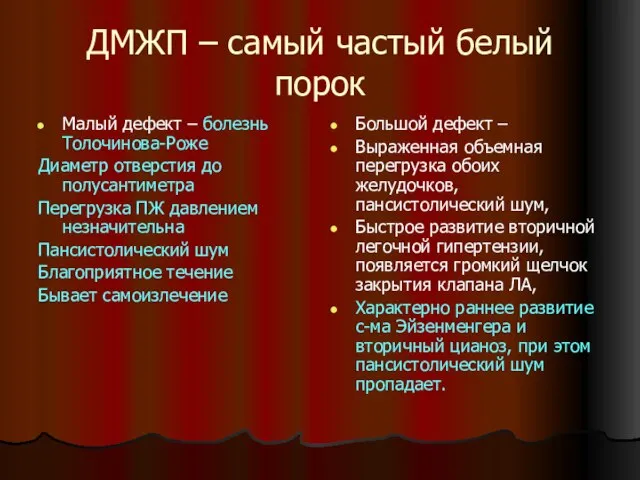

- 8. ДМЖП – самый частый белый порок Малый дефект – болезнь Толочинова-Роже Диаметр отверстия до полусантиметра Перегрузка

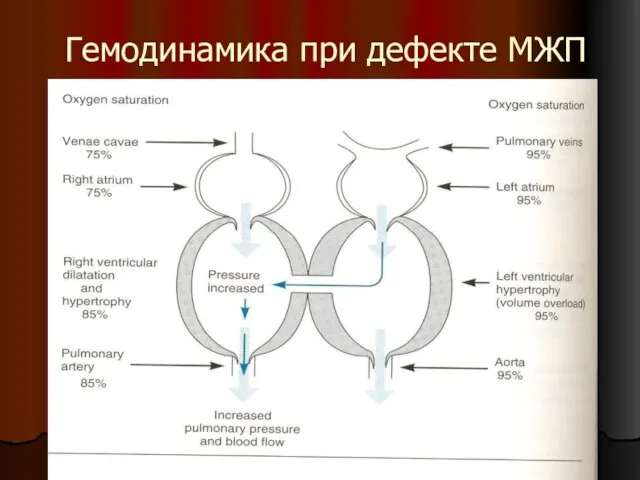

- 9. Гемодинамика при дефекте МЖП

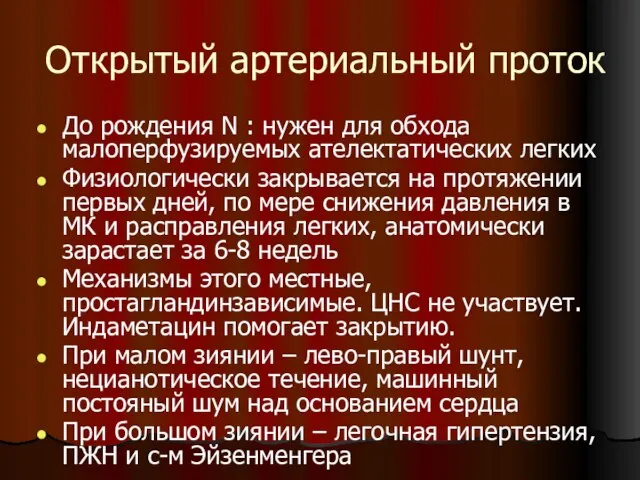

- 10. Открытый артериальный проток До рождения N : нужен для обхода малоперфузируемых ателектатических легких Физиологически закрывается на

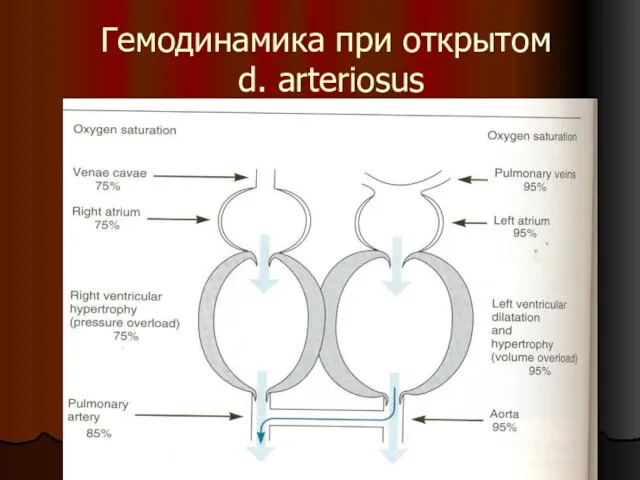

- 11. Гемодинамика при открытом d. arteriosus

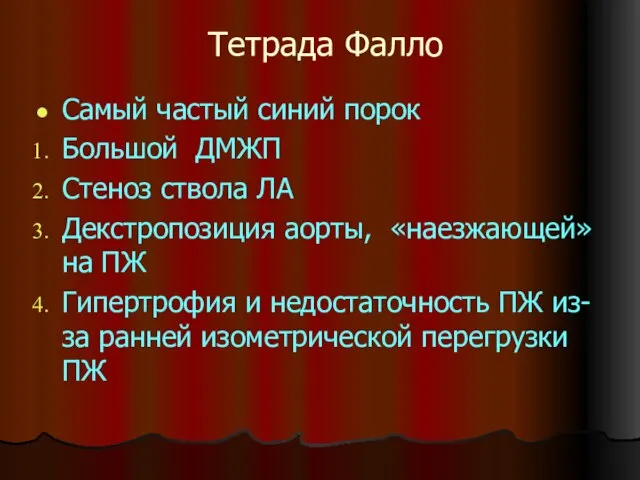

- 12. Тетрада Фалло Самый частый синий порок Большой ДМЖП Стеноз ствола ЛА Декстропозиция аорты, «наезжающей» на ПЖ

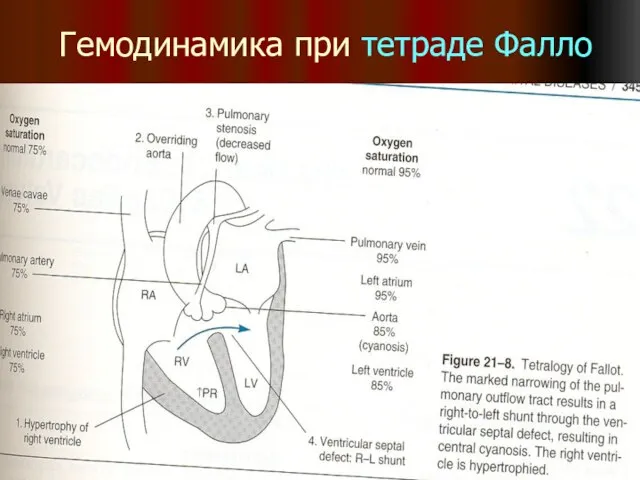

- 13. Гемодинамика при тетраде Фалло

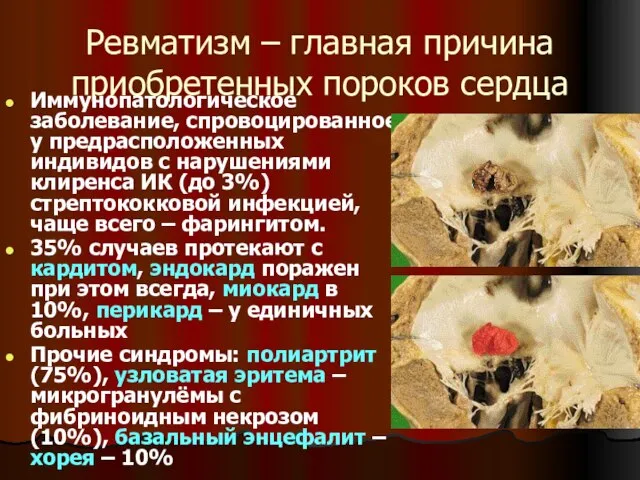

- 14. Ревматизм – главная причина приобретенных пороков сердца Иммунопатологическое заболевание, спровоцированное у предрасположенных индивидов с нарушениями клиренса

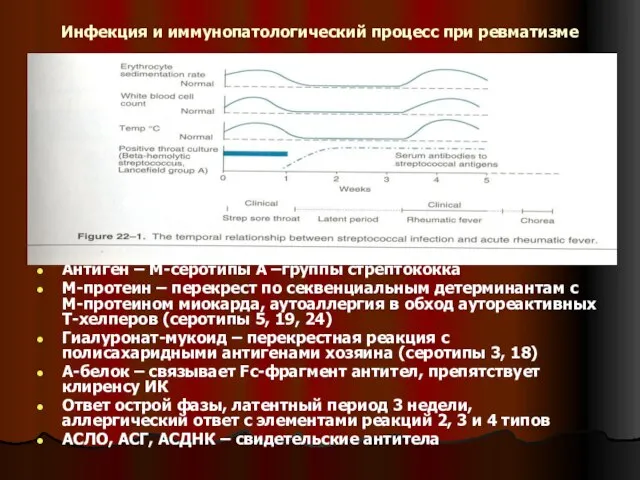

- 15. Инфекция и иммунопатологический процесс при ревматизме Антиген – М-серотипы А –группы стрептококка М-протеин – перекрест по

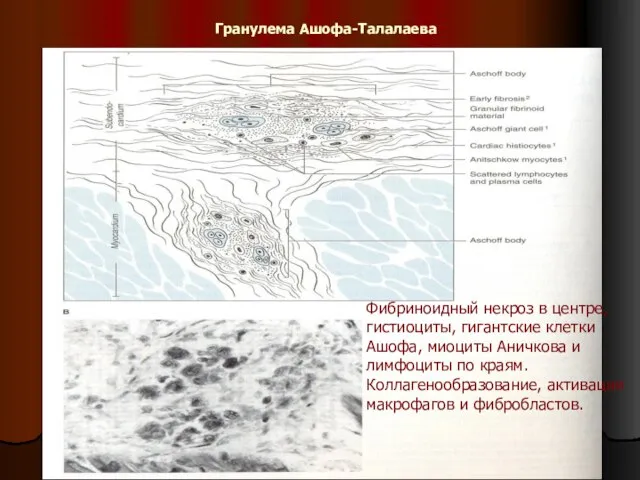

- 16. Гранулема Ашофа-Талалаева Фибриноидный некроз в центре, гистиоциты, гигантские клетки Ашофа, миоциты Аничкова и лимфоциты по краям.

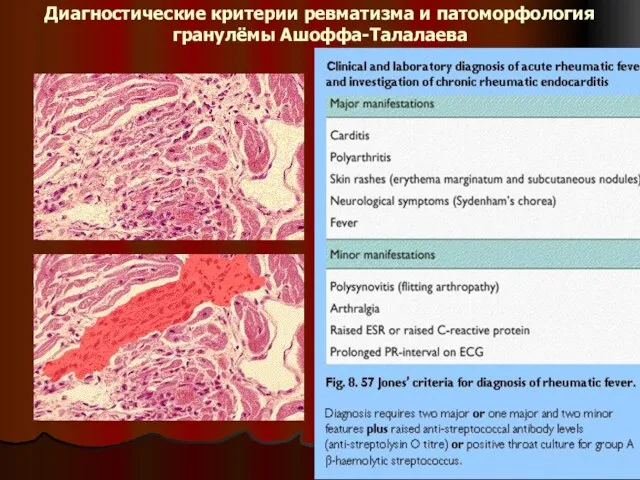

- 17. Диагностические критерии ревматизма и патоморфология гранулёмы Ашоффа-Талалаева

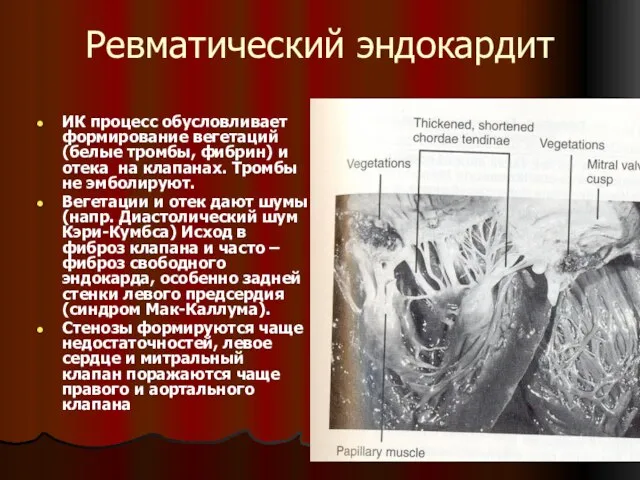

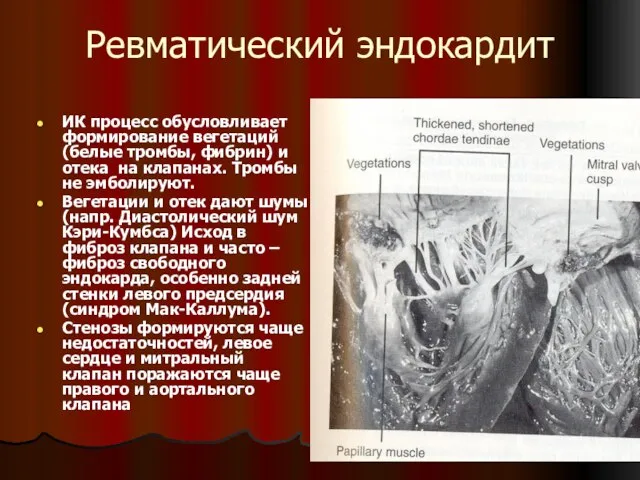

- 18. Ревматический эндокардит ИК процесс обусловливает формирование вегетаций (белые тромбы, фибрин) и отека на клапанах. Тромбы не

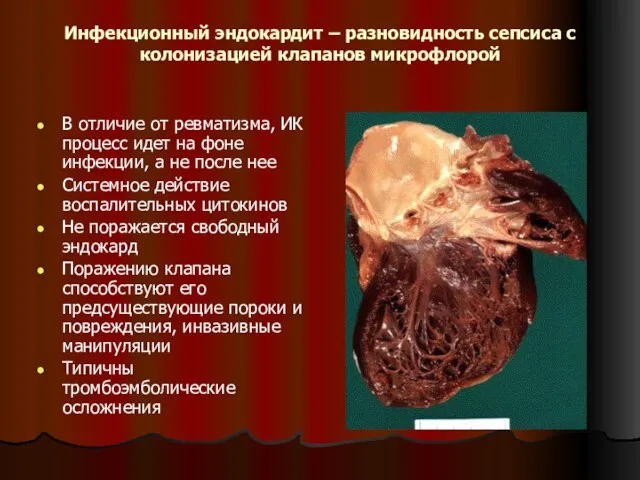

- 19. Инфекционный эндокардит – разновидность сепсиса с колонизацией клапанов микрофлорой В отличие от ревматизма, ИК процесс идет

- 20. Ревматический эндокардит ИК процесс обусловливает формирование вегетаций (белые тромбы, фибрин) и отека на клапанах. Тромбы не

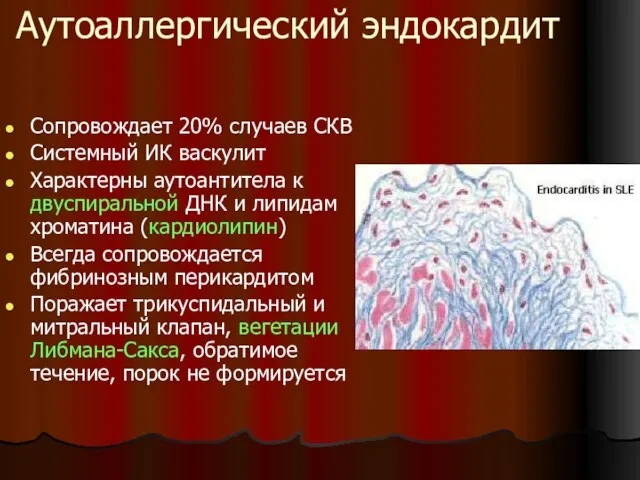

- 21. Аутоаллергический эндокардит Сопровождает 20% случаев СКВ Системный ИК васкулит Характерны аутоантитела к двуспиральной ДНК и липидам

- 22. Инфекционный эндокардит – разновидность сепсиса с колонизацией клапанов микрофлорой В отличие от ревматизма, ИК процесс идет

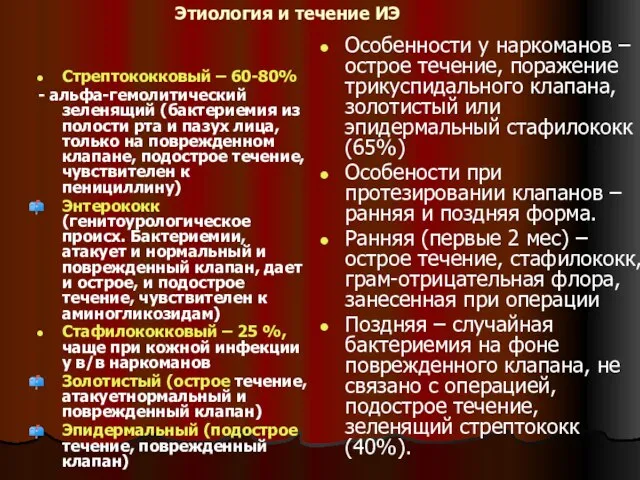

- 23. Этиология и течение ИЭ Стрептококковый – 60-80% - альфа-гемолитический зеленящий (бактериемия из полости рта и пазух

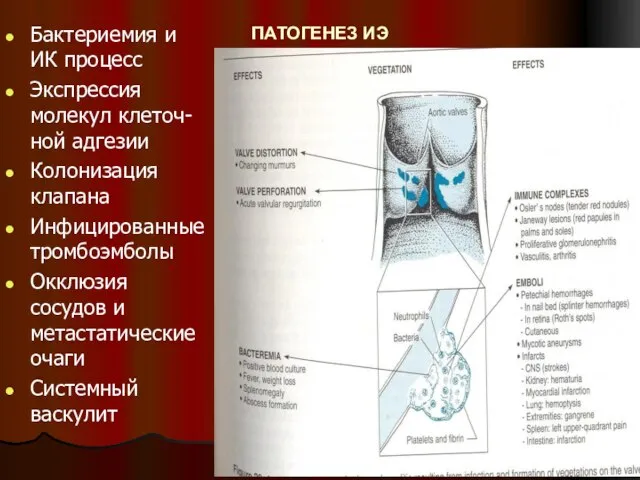

- 24. ПАТОГЕНЕЗ ИЭ Бактериемия и ИК процесс Экспрессия молекул клеточ-ной адгезии Колонизация клапана Инфицированные тромбоэмболы Окклюзия сосудов

- 25. Этиология и течение ИЭ (острое – слева, подострое – справа)

- 26. СЕПТИЧЕСКИЙ ЭНДОКАРДИТ – ЛЮБИМЫЙ ЛЖЕ-ДИАГНОЗ ГУЛАГОВСКИХ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, КОТОРЫМ ПРИКРЫВАЛИСЬ МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ Печуев Кирилл Филиппович, 1878, д.

- 27. Болезни миокарда Кардиомиопатии Миокардиты ИБС

- 28. Этиология миокардитов Первичный – идиопатический миокардит Абрамова-Фидлера (возможно, на деле неидентифицированный возбудитель или ГЗТ) Вторичные: Инфекционные

- 29. Общий патогенез миокардитов Энергодинамическая СН Нарушения ионных градиентов и аритмии. При некоторых М. – типичны блокады.

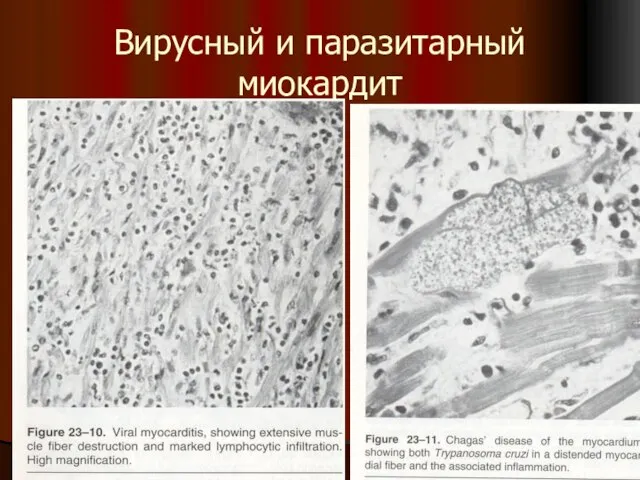

- 30. Вирусный и паразитарный миокардит

- 31. Кардиомиопатии Первичные кардиомиопатии – крайне распространенные некоронарогенные заболевания миокарда, являющиеся следствием генетических дефектов белков поверхностного и

- 32. Классификация КМП Первичная КМП Дилатационная Гипертрофическая Рестриктивная Аритмогенная правожелудочковая (болезнь Фонтана) Вторичные КМП Алкогольная Кобальтовая Кадмиевая

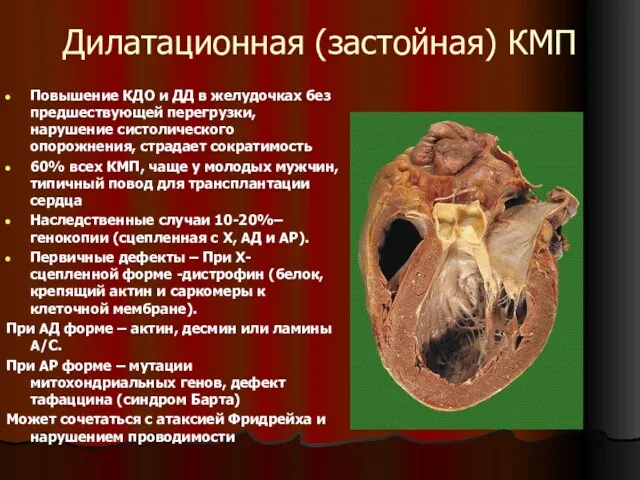

- 33. Дилатационная (застойная) КМП Повышение КДО и ДД в желудочках без предшествующей перегрузки, нарушение систолического опорожнения, страдает

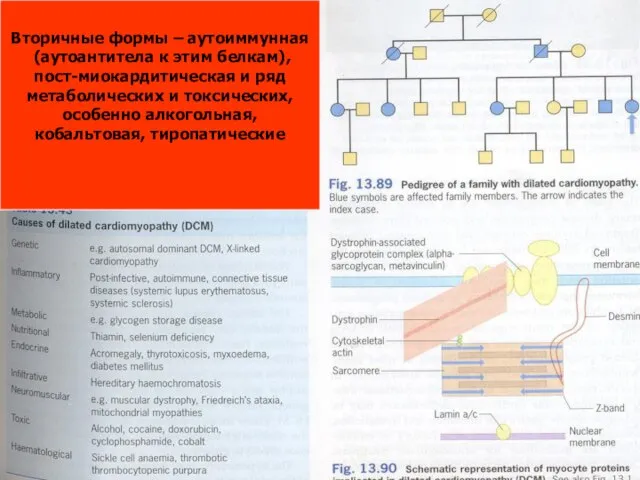

- 34. Вторичные формы – аутоиммунная (аутоантитела к этим белкам), пост-миокардитическая и ряд метаболических и токсических, особенно алкогольная,

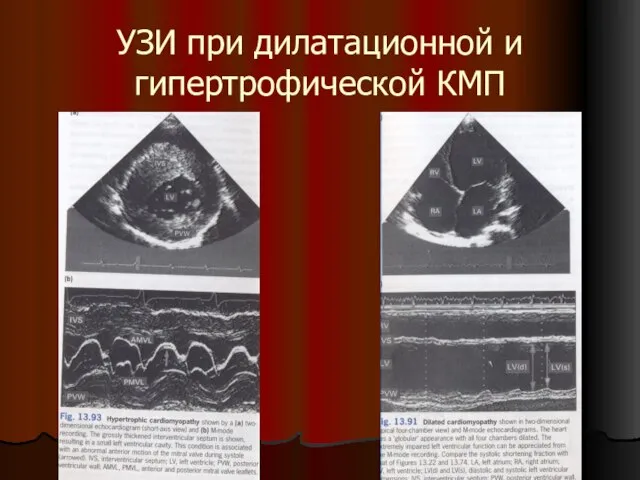

- 35. УЗИ при дилатационной и гипертрофической КМП

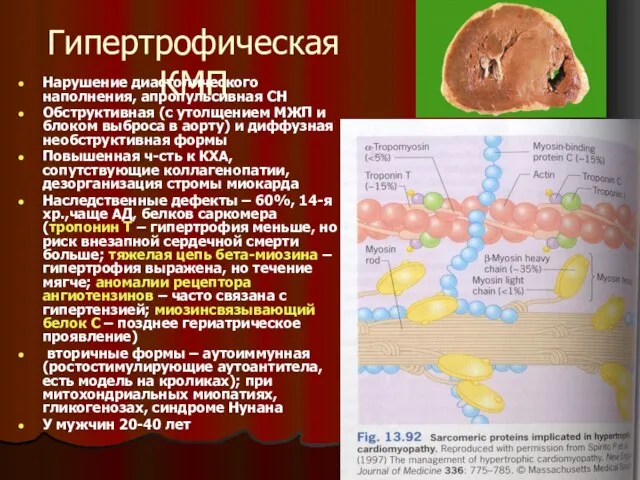

- 36. Гипертрофическая КМП Нарушение диастолического наполнения, апропульсивная СН Обструктивная (с утолщением МЖП и блоком выброса в аорту)

- 37. Рестриктивная КМП (болезнь Беккера,с эозинофилиями - вариант синдрома Лёффлера) Фиброз и утолщение эндокарда и миокарда желудочков,

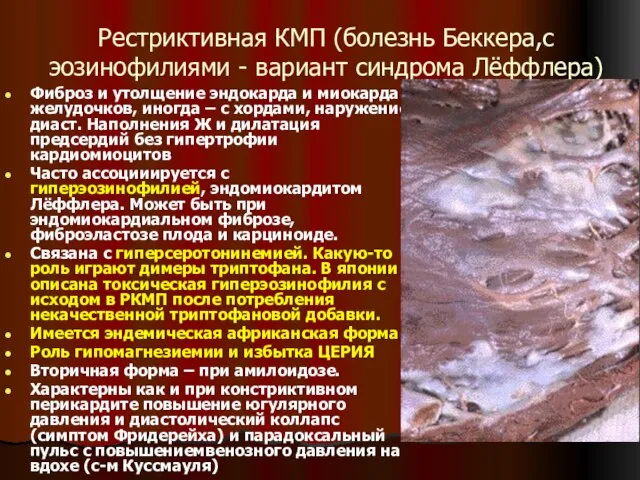

- 38. Правожелудочковая аритмогенная КМП – «пергаментное сердце» Редкая КМП детей и подростков, частая причина внезапной младенческой смерти

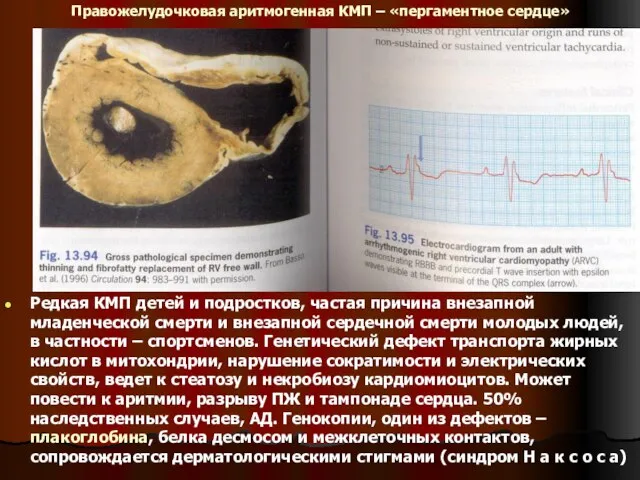

- 39. Болезни перикарда Перикардиты Гидроперикард и тампонада сердца Опухоли перикарда

- 40. Основоположники клинико-патофизиологического изучения перикардитов Kussmaul A., 1822-1902 гг., немецкий терапевт, психоневролог, литератор и поэт. Первым провел

- 41. Проявления Перикардитов

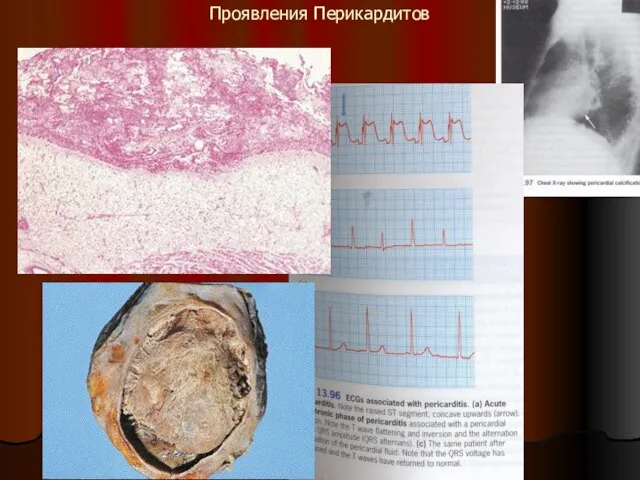

- 42. Этиология и проявления перикардитов

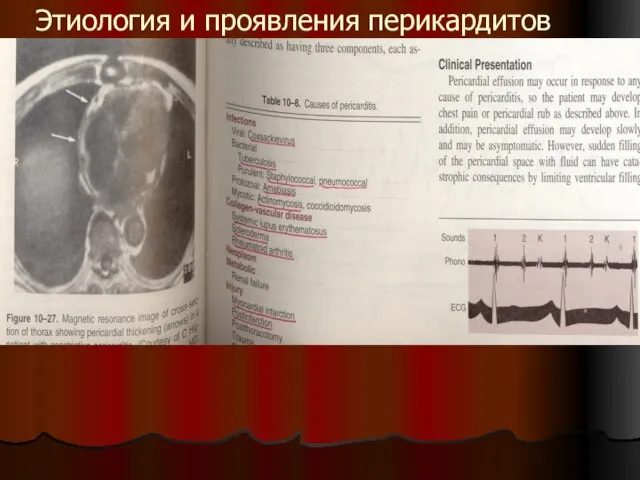

- 43. Гемодинамика при заполнении перикарда и тампонаде сердца

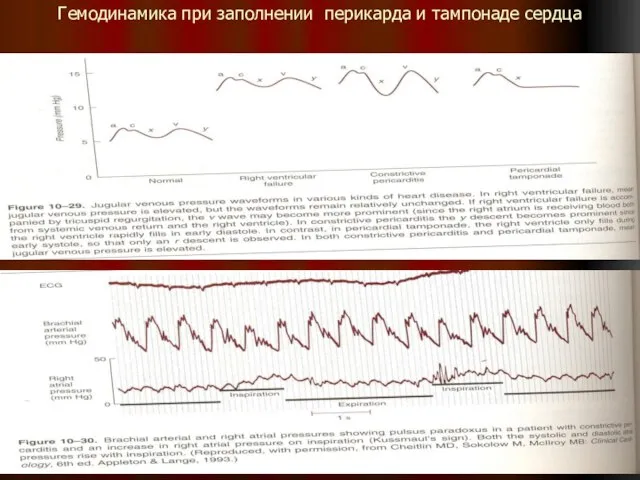

- 44. Парадоксальный пульс. Важнейший признак сердечной тампонады заключается в более выраженном, чем в норме (10 мм рт.

- 45. Клод Шефер Бек (1894-1971) и его дефибриллятор Основоположники клинико-патофизиологического изучения перикардитов Beck C. Sch., 1894-1971 гг.,

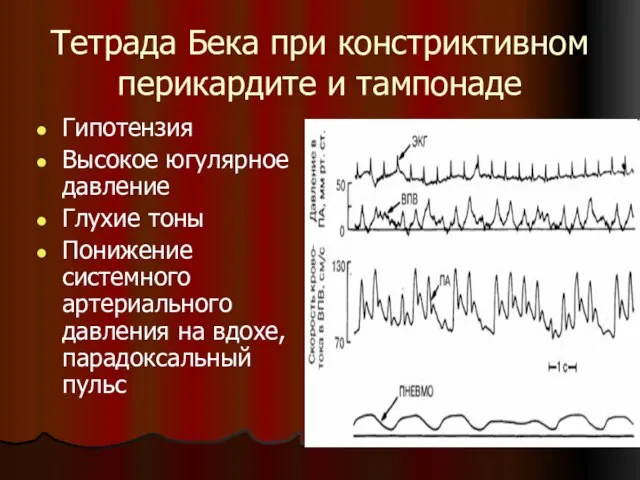

- 46. Тетрада Бека при констриктивном перикардите и тампонаде Гипотензия Высокое югулярное давление Глухие тоны Понижение системного артериального

- 47. Синдром карликовости Мюлибрея Аутосомно-рецессивный синдром, характеризующийся задержкой роста, мышечной гипотонией, гепатомегалией, изменениями глаз, увеличеним желудочков мозга,

- 48. Ишемическая болезнь сердца

- 49. Формы ИБС: Стенокардия напряжения (с постоянным – стабильная - или меняющимся порогом ишемии Стенокардия нестабильная (

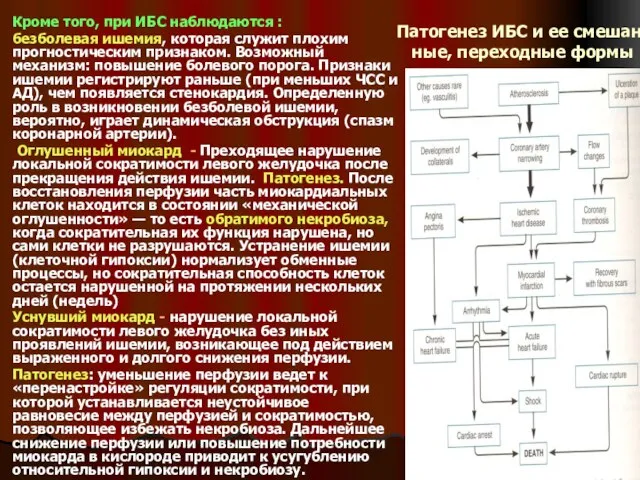

- 50. Патогенез ИБС и ее смешан- ные, переходные формы Кроме того, при ИБС наблюдаются : безболевая ишемия,

- 51. Атеросклероз коронарных сосудов – ключевое звено патогенеза ИБС

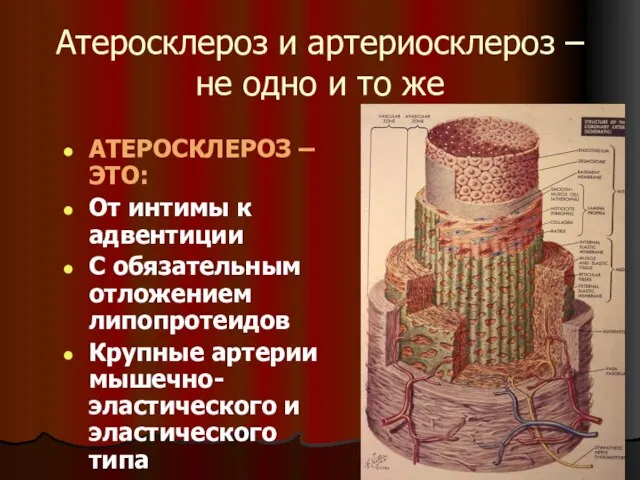

- 52. Атеросклероз и артериосклероз – не одно и то же АТЕРОСКЛЕРОЗ – ЭТО: От интимы к адвентиции

- 53. Гиперлипопротеидемии – главный фактор риска ИБС, имеют ранние стигмы

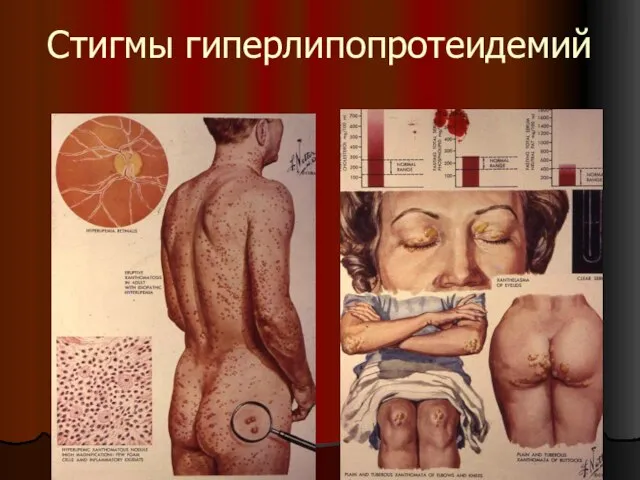

- 54. Стигмы гиперлипопротеидемий

- 55. Коронарная система Коронарные артерии не анатомически, но функционально концевые Коронарное русло обладает огромной активностью эндотелиальных нитроксидсинтаз,

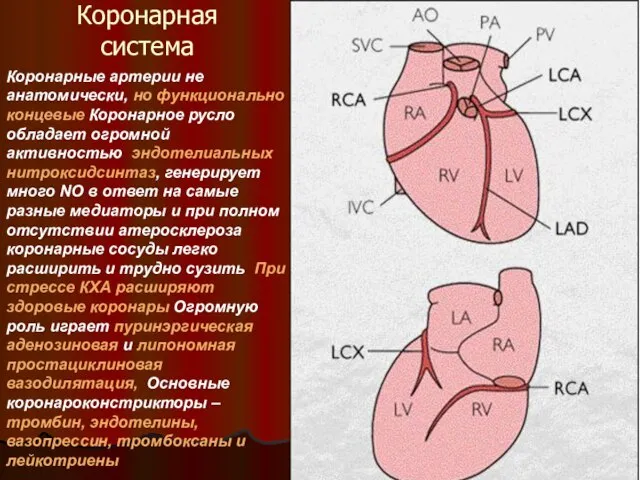

- 56. Основные регуляторы коронарного кровотока

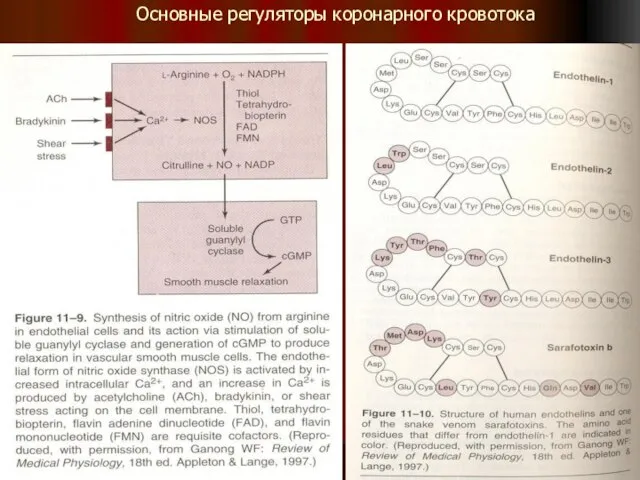

- 58. Проявления стенокардии Стенокардия, самый частый симптом ИБС, — это синдром, включающий боль АЦИДОТИЧЕСКОГО происхождения, возникающая при

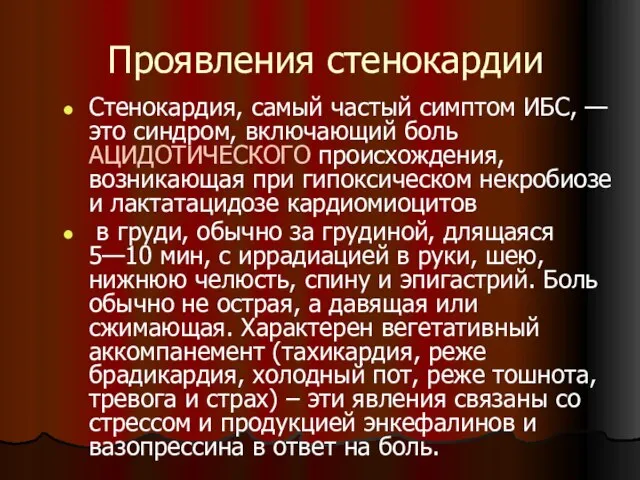

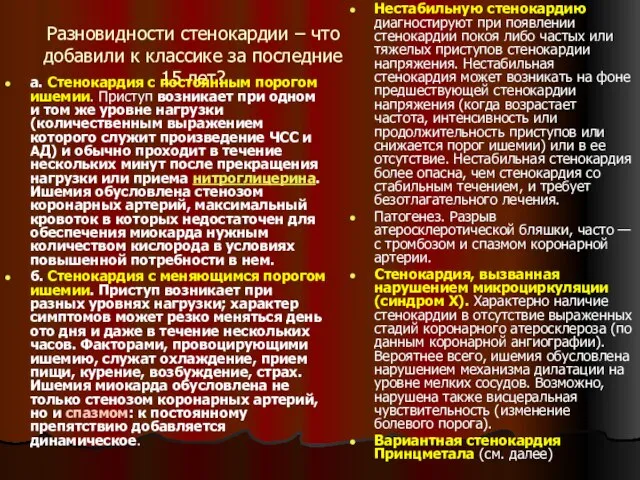

- 59. Разновидности стенокардии – что добавили к классике за последние 15 лет? а. Стенокардия с постоянным порогом

- 60. Вариантная форма Принцметала Форма нестабильной стенокардии покоя, с ночными спазмами КА, плохим прогнозом и длительным (порядка

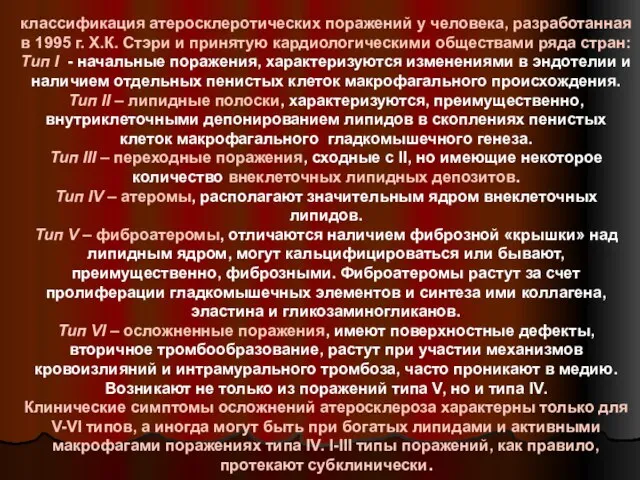

- 61. классификация атеросклеротических поражений у человека, разработанная в 1995 г. Х.К. Стэри и принятую кардиологическими обществами ряда

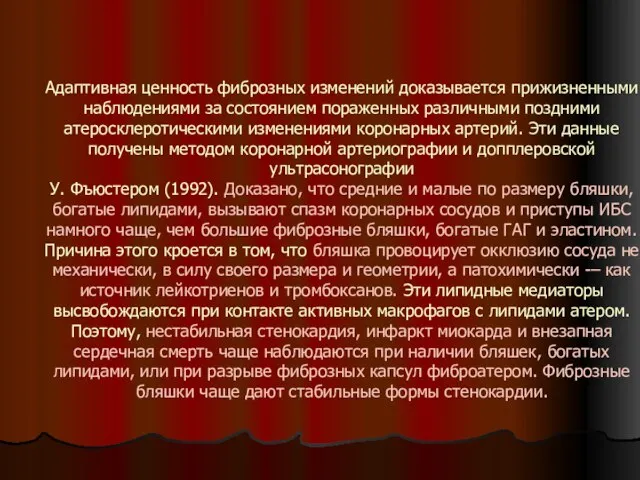

- 63. Адаптивная ценность фиброзных изменений доказывается прижизненными наблюдениями за состоянием пораженных различными поздними атеросклеротическими изменениями коронарных артерий.

- 64. Инфаркт миокарда: При выраженной длительной ишемии (порядка нескольких часов) возникает МАССИВНЫЙ ОЧАГОВЫЙ некроз кардиомиоцитов, что ведет

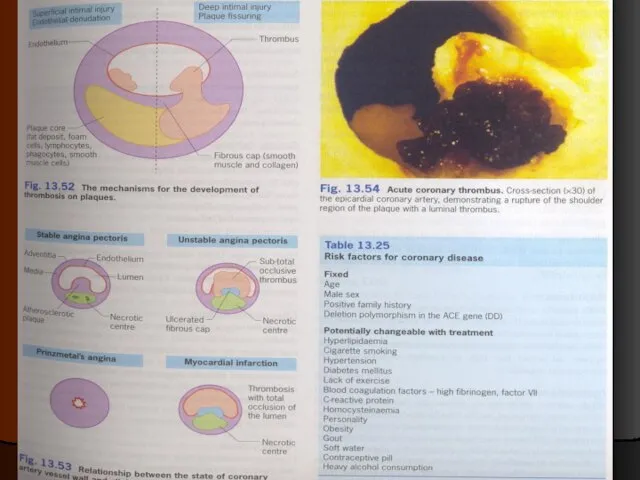

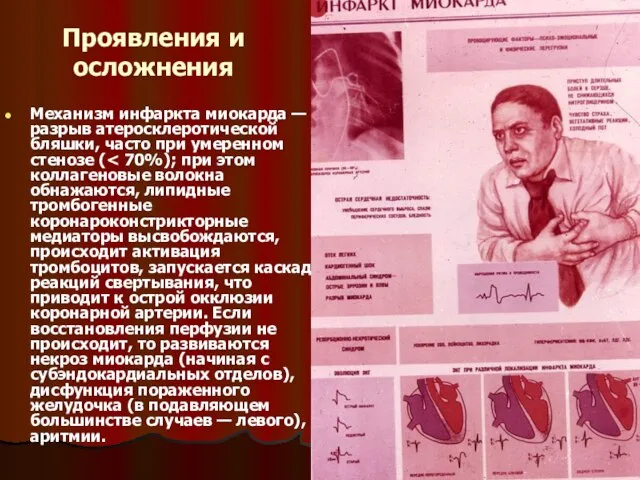

- 65. Проявления и осложнения Механизм инфаркта миокарда — разрыв атеросклеротической бляшки, часто при умеренном стенозе (

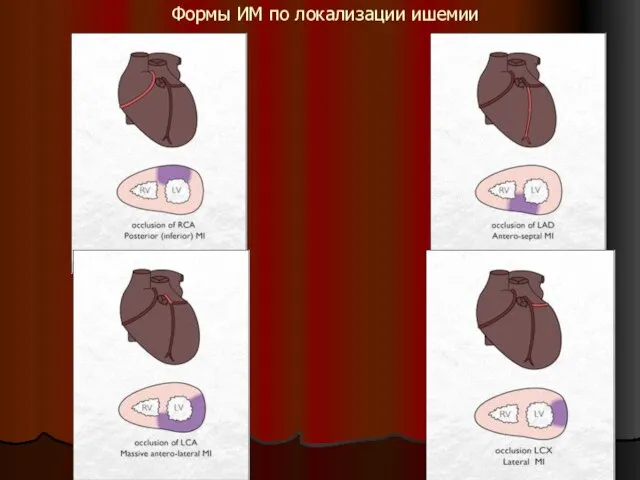

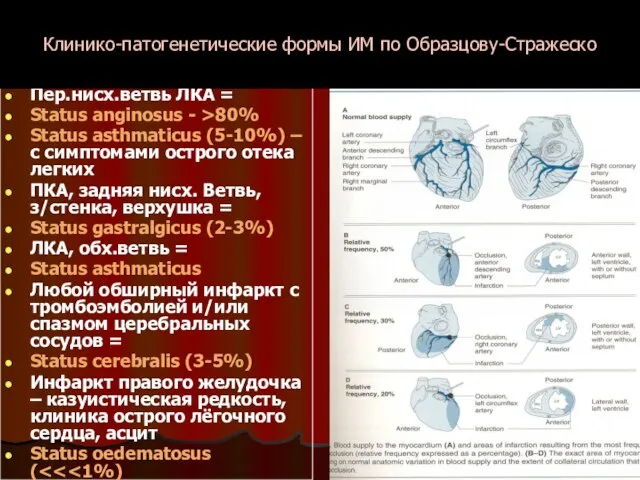

- 66. Формы ИМ по локализации ишемии

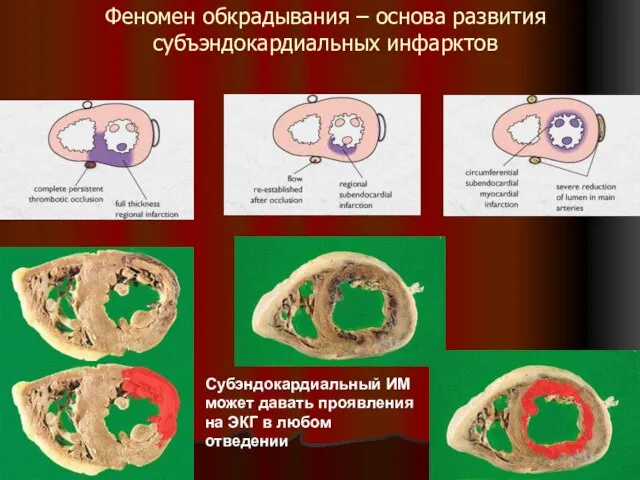

- 67. Феномен обкрадывания – основа развития субъэндокардиальных инфарктов Субэндокардиальный ИМ может давать проявления на ЭКГ в любом

- 68. Пер.нисх.ветвь ЛКА = Status anginosus - >80% Status asthmaticus (5-10%) – c cимптомами острого отека легких

- 69. Николай Димитриевич Стражеско 1876-1952 Василий Парменович Образцов 1849-1920 гг

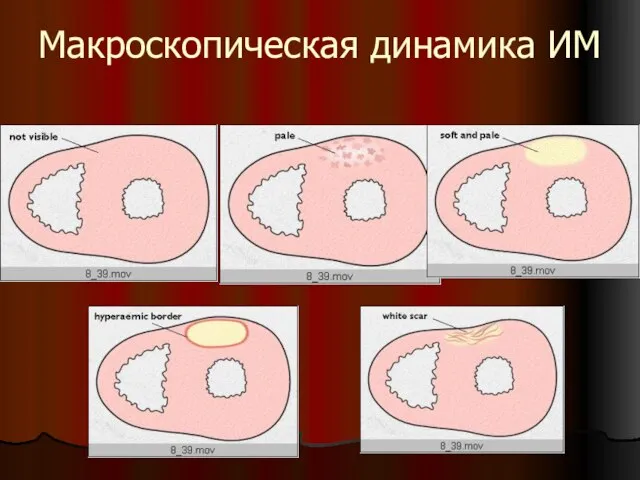

- 70. Макроскопическая динамика ИМ

- 71. Микроскопическая динамика ИМ

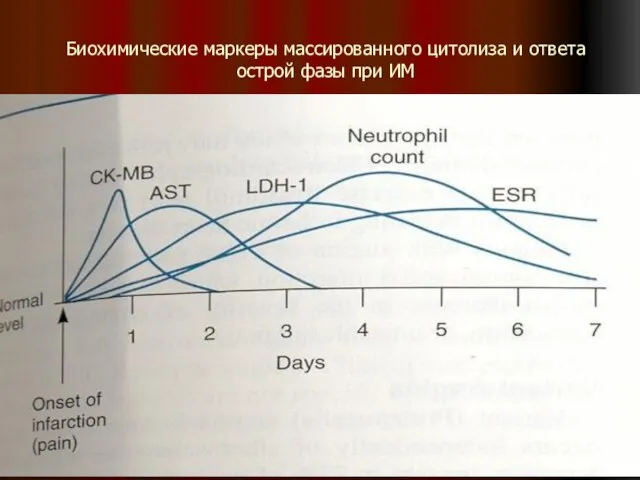

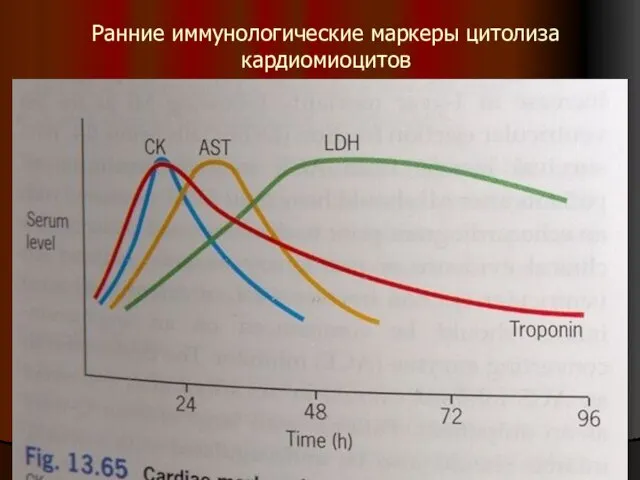

- 72. Биохимические маркеры массированного цитолиза и ответа острой фазы при ИМ

- 73. Ранние иммунологические маркеры цитолиза кардиомиоцитов

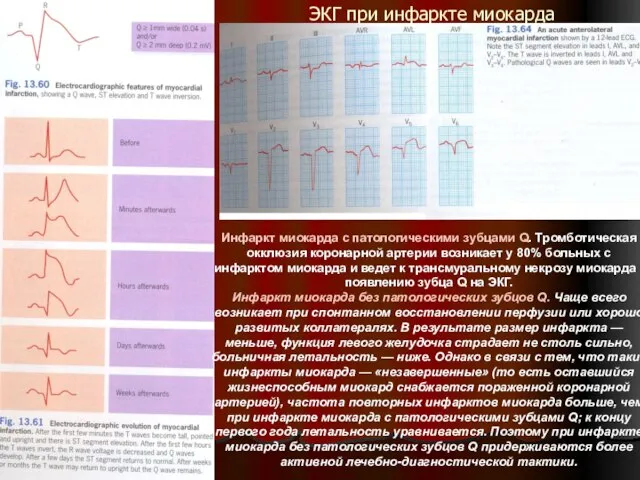

- 74. ЭКГ при инфаркте миокарда Инфаркт миокарда с патологическими зубцами Q. Тромботическая окклюзия коронарной артерии возникает у

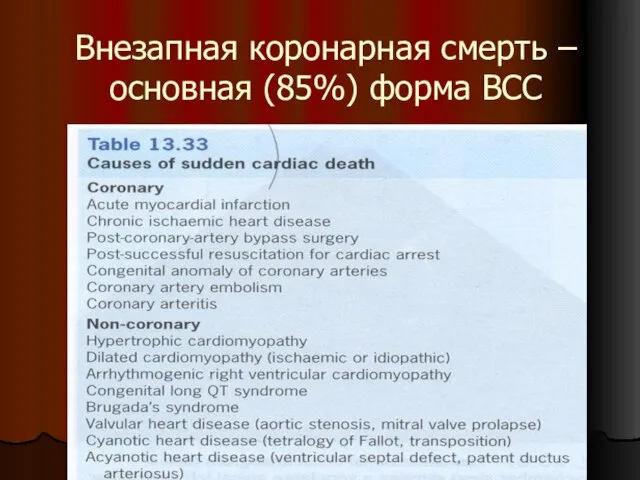

- 75. Внезапная коронарная смерть – основная (85%) форма ВСС

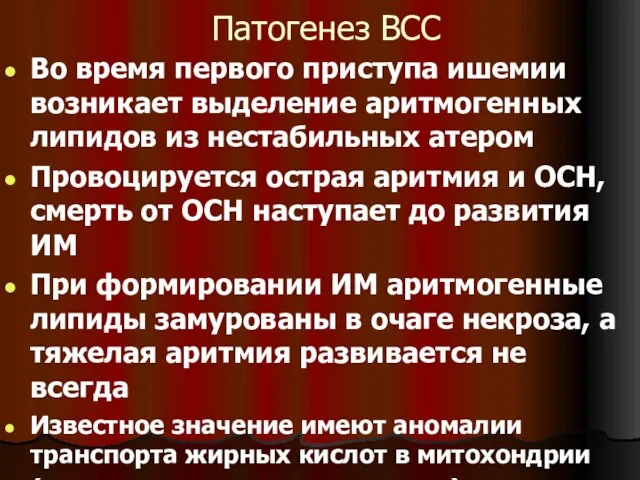

- 76. Патогенез ВСС Во время первого приступа ишемии возникает выделение аритмогенных липидов из нестабильных атером Провоцируется острая

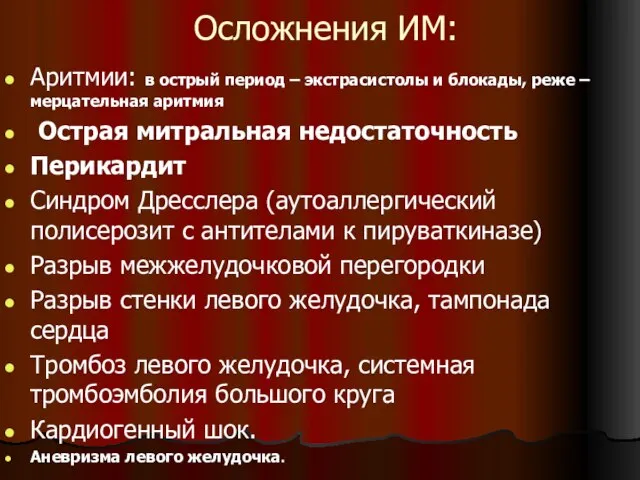

- 77. Осложнения ИМ: Аритмии: в острый период – экстрасистолы и блокады, реже – мерцательная аритмия Острая митральная

- 79. Скачать презентацию

Инфраструктурные инвестиции

Инфраструктурные инвестиции Културен туризъм: международен маркетинг Бележки към кръглата маса организирана от ПП ГЕРБ Асеновград, 23.06.09

Културен туризъм: международен маркетинг Бележки към кръглата маса организирана от ПП ГЕРБ Асеновград, 23.06.09 Pos материалы гербион

Pos материалы гербион Презентация на тему Неофициальные символы России

Презентация на тему Неофициальные символы России CPA launches FOD

CPA launches FOD Методы и приборы разрушающего контроля, применяемые при обследовании

Методы и приборы разрушающего контроля, применяемые при обследовании ЖИЗНЬ И БЫТ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ЗАМКЕ

ЖИЗНЬ И БЫТ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ЗАМКЕ Презентация компании MOST Marketing«Франчайзинговый пакет: как разработать,чтобы привлечь франчайзи»

Презентация компании MOST Marketing«Франчайзинговый пакет: как разработать,чтобы привлечь франчайзи» Колористика при окрашивании волос. Тест

Колористика при окрашивании волос. Тест Предложение по летнему корпоративному отдыху на стадионе «Труд» (пос. «Старая Купавна»)

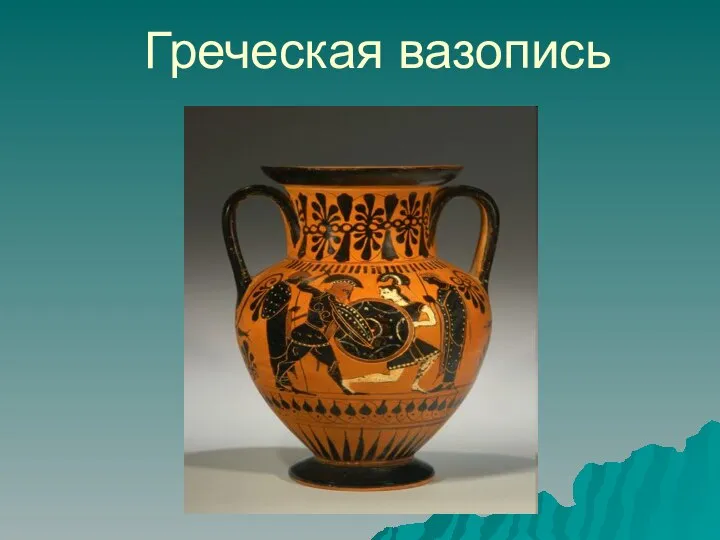

Предложение по летнему корпоративному отдыху на стадионе «Труд» (пос. «Старая Купавна») Греческая вазопись

Греческая вазопись Холод в нефтянной промышленности

Холод в нефтянной промышленности Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений

Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений LobbyWorks

LobbyWorks Самоиндукция

Самоиндукция Correct сommunication. Правильное общение

Correct сommunication. Правильное общение Тема: «Положение человека в системе животного мира. Эволюция гоминид».

Тема: «Положение человека в системе животного мира. Эволюция гоминид». Презентация на тему Выживание в природных условиях после аварии

Презентация на тему Выживание в природных условиях после аварии  ангелы

ангелы Интеллектуально-познавательная игра

Интеллектуально-познавательная игра Анализ применимости ПИК «СтОФ» для массовой оценки стоимости движимого имущества Тевелева Оксана Валерьевна тел: (499) 724-15-14, 8(903)208-

Анализ применимости ПИК «СтОФ» для массовой оценки стоимости движимого имущества Тевелева Оксана Валерьевна тел: (499) 724-15-14, 8(903)208- Fruit and vegetables

Fruit and vegetables Ты подвиг совершил во имя жизни на земле

Ты подвиг совершил во имя жизни на земле Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите

Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите ТВ - тюнеры

ТВ - тюнеры Применение программного комплекса CorPos (FORCE Technology Norway AS) для диагностики и прогнозирования коррозии на внутренних стенках газопров

Применение программного комплекса CorPos (FORCE Technology Norway AS) для диагностики и прогнозирования коррозии на внутренних стенках газопров Евгений Замятин

Евгений Замятин Characteristic of grain mass

Characteristic of grain mass