Содержание

- 2. Основные функции пищеварительной системы Пищеварение является начальным этапом обмена веществ. Человек получает с пищей энергию и

- 3. Зарисовать следующий слайд Пищеварение - это процесс превращения пищевых веществ в форму, доступную для усвоения тканями,

- 4. Схема пищеварительного аппарата 1 – ротовая полость 2 – слюнные железы 3 – глотка 4 –

- 5. Процесс пищеварения Пищеварение – совокупность процессов, обеспечивающих физическое изменение и химическое расщепление пищевых веществ на простые

- 6. Пищеварение в ротовой полости Ротовая полость – это передний начальный отдел пищеварительного аппарата. С помощью зубов,

- 7. Пищеварение в желудке Желудок – самая широкая часть пищеварительного тракта – представляет собой полый орган, состоящий

- 8. Роль поджелудочной железы в процессе пищеварения Поджелудочная железа – пищеварительный орган, состоит из клеток, образующих дольки,

- 9. Пищеварение в тонком кишечнике Длина тонкого кишечника составляет 5-6 м. В нем завершается процесс пищеварения благодаря

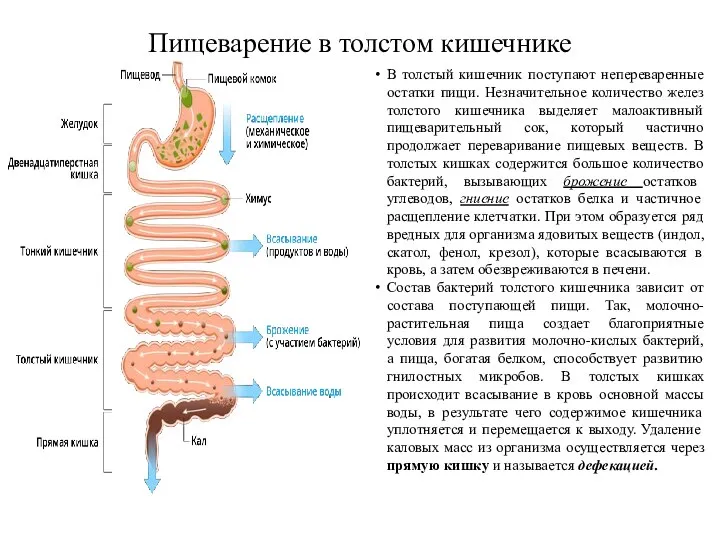

- 10. Пищеварение в толстом кишечнике В толстый кишечник поступают непереваренные остатки пищи. Незначительное количество желез толстого кишечника

- 12. Скачать презентацию

Слайд 2Основные функции пищеварительной системы

Пищеварение является начальным этапом обмена веществ. Человек получает с

Основные функции пищеварительной системы

Пищеварение является начальным этапом обмена веществ. Человек получает с

Слайд 3Зарисовать следующий слайд

Пищеварение - это процесс превращения пищевых веществ в форму, доступную

Зарисовать следующий слайд

Пищеварение - это процесс превращения пищевых веществ в форму, доступную

Пищеварительная система - система органов, в которой происходит переваривание пищи, всасывание переработанных и выделение непереваренных веществ. Она включает пищеварительный тракт и пищеварительные железы

Пищеварительный тракт состоит из следующих отделов: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий кишечник, толстый кишечник (рис.).

Пищеварительные железы располагаются по ходу пищеварительного тракта и вырабатывают пищеварительные соки (слюнные, желудочные железы, поджелудочная железа, печень, кишечные железы).

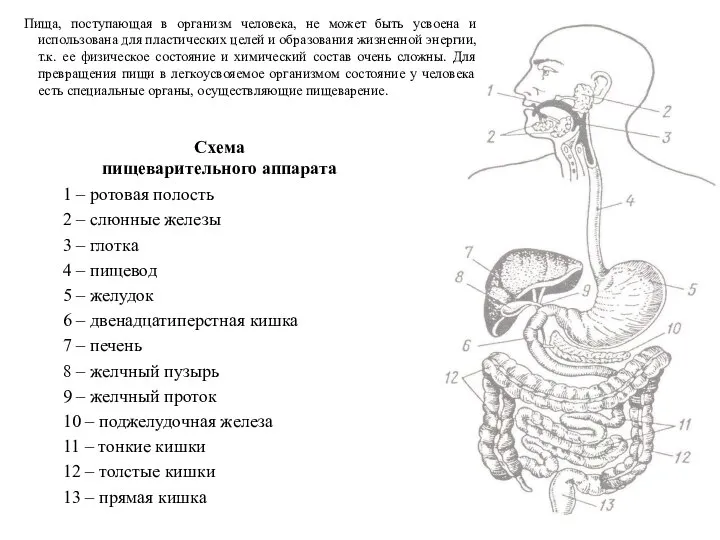

Слайд 4Схема

пищеварительного аппарата

1 – ротовая полость

2 – слюнные железы

3 – глотка

4 – пищевод

5

Схема

пищеварительного аппарата

1 – ротовая полость

2 – слюнные железы

3 – глотка

4 – пищевод

5

6 – двенадцатиперстная кишка

7 – печень

8 – желчный пузырь

9 – желчный проток

10 – поджелудочная железа

11 – тонкие кишки

12 – толстые кишки

13 – прямая кишка

Пища, поступающая в организм человека, не может быть усвоена и использована для пластических целей и образования жизненной энергии, т.к. ее физическое состояние и химический состав очень сложны. Для превращения пищи в легкоусвояемое организмом состояние у человека есть специальные органы, осуществляющие пищеварение.

Слайд 5Процесс пищеварения

Пищеварение – совокупность процессов, обеспечивающих физическое изменение и химическое расщепление пищевых

Процесс пищеварения

Пищеварение – совокупность процессов, обеспечивающих физическое изменение и химическое расщепление пищевых

Пищеварительный аппарат человека состоит из следующих органов:

ротовая полость (ротовое отверстие, язык, зубы, жевательные мышцы, слюнные железы, железы слизистой оболочки полости рта),

глотка,

пищевод,

желудок,

двенадцатиперстная кишка,

поджелудочная железа,

печень,

тонкий кишечник,

толстый кишечник с прямой кишкой.

Пищевод, желудок, кишечник состоят из трех оболочек: внутренней - слизистой, в которой расположены железы, выделяющие слизь, а в ряде органов - и пищеварительные соки; средней – мышечной, обеспечивающей путем сокращения передвижение пищи; наружной - серозной, выполняющей роль покровного слоя.

У человека в течение суток выделяется около 7 л пищеварительных соков, в состав которых входят: вода, разжижающая пищевую кашицу, слизь, способствующая лучшему передвижению пищи, соли и ферменты-катализаторы биохимических процессов, расщепляющие пищевые вещества на простые составные соединения. В зависимости от действия на те или иные вещества ферменты делятся на протеазы, расщепляющие белки (протеины), амилазы, расщепляющие углеводы, и липазы, расщепляющие жиры (липиды). Каждый фермент активен только в определенной среде (кислой, или щелочной, или нейтральной). В результате расщепления из белков получаются аминокислоты, из жиров – глицерин и жирные кислоты. Из углеводов в основном – глюкоза. Вода, минеральные соли, витамины, содержащиеся в пище, в процессе пищеварения не претерпевают изменений.

Слайд 6Пищеварение в ротовой полости

Ротовая полость – это передний начальный отдел пищеварительного аппарата.

Пищеварение в ротовой полости

Ротовая полость – это передний начальный отдел пищеварительного аппарата.

Слюна – пищеварительный сок слабощелочной реакции, вырабатываемый тремя парами слюнных желез (околоушными, подъязычными, подчелюстными) и поступающий в ротовую полость по протокам. Кроме того, слюна выделяется слюнными железами губ, щек и языка. Всего за сутки вырабатывается около 1 л слюны разной консистенции: густая слюна выделяется для переваривания жидкой пищи, жидкая – для сухой пищи. В слюне содержатся ферменты амилаза или птиалин, который расщепляет крахмал до мальтозы, фермент мальтаза, расщепляющий мальтозу до глюкозы, и фермент лизоцим, обладающий антимикробным действием.

Пища в ротовой полости находится сравнительно короткое время (10-20 с). Пищеварение во рту сводится в основном к образованию пищевого комка, подготовленного к проглатыванию. Химическое воздействие слюны на пищевые вещества в ротовой полости ничтожно из-за непродолжительного пребывания пищи. Действие ее продолжается в желудке до полного пропитывания пищевого комка кислым желудочным соком. Однако обработка пищи во рту имеет большое значение для дальнейшего хода пищеварительного процесса, так как акт еды – мощный рефлекторный возбудитель деятельности всех пищеварительных органов. Пищевой комок с помощью координированных движений языка и щек продвигается к глотке, где совершается акт глотания. Из полости рта пища поступает в пищевод.

Пищевод – мышечная трубка25-30 см, по которой благодаря сокращению мускулатуры пищевой комок передвигается к желудку за 1-9 с в зависимости от консистенции пищи.

Слайд 7Пищеварение в желудке

Желудок – самая широкая часть пищеварительного тракта – представляет собой

Пищеварение в желудке

Желудок – самая широкая часть пищеварительного тракта – представляет собой

Желудочный сок представляет собой бесцветную жидкость кислой реакции, содержащую 0,4-0,5 % соляной кислоты, которая активизирует ферменты желудочного сока и оказывает бактерицидное воздействие на микробы, попадающие в желудок с пищей. В состав желудочного сока входят ферменты: пепсин, химозин (сычужный фермент), липаза. Химозин содержится в желудочном соке грудных детей, свертывая у них в желудочке белок молока. Липаза желудочного сока расщепляет только эмульгированные жиры (молока, майонеза) до глицерина и жирных кислот.

Человеческий организм выделяет желудочного сока 1,5-2,5 л в сутки в зависимости от количества и состава пищи. Пища в желудке перерваривается от 3 до 10 ч в зависимости от состава, объема, консистенции и способа ее обработки. Пища жирная, плотная находится в желудке дольше, чем жидкая, содержащая углеводы.

После переваривания в желудке пищевая кашица небольшими порциями поступает в начальный отдел тонкого кишечника – двенадцатиперстную кишку, где пищевая масса подвергается активному воздействию пищеварительных соков поджелудочной железы, печени и слизистой оболочки самой кишки.

Слайд 8Роль поджелудочной железы в процессе пищеварения

Поджелудочная железа – пищеварительный орган, состоит из

Роль поджелудочной железы в процессе пищеварения

Поджелудочная железа – пищеварительный орган, состоит из

Пищеварительный сок поджелудочной железы представляет собой бесцветную прозрачную жидкость щелочной реакции. В его состав входят ферменты: трипсин, химотрипсин, липаза, амилаза, мальтаза. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки, пептоны, альбумозы, поступившие из желудка, до полипептидов. Липаза с помощью желчи расщепляет жиры пищи до глицерина и жирных кислот. Амилаза и мальтаза расщепляют крахмал до глюкозы. Кроме того, в поджелудочной железе есть специальные клетки (островки Лангерганса), вырабатывающие гормон инсулин, поступающий в кровь. Этот гормон регулирует углеводный обмен, способствуя усвоению сахара организмом. При отсутствии инсулина возникает заболевание сахарный диабет.

Роль печени в процессе пищеварения

Печень – крупная железа массой до 1,5-2 кг, состоящая из клеток, вырабатывающих желчь до 1 л в сутки. Желчь – жидкость от светло-желтого до темно-зеленого цвета, слабощелочной реакции, активизирует фермент липазу поджелудочного и кишечного сока, эмульгирует жиры, способствует всасыванию жирных кислот, усиливает движение (перистальтику) кишечника, подавляет гнилостные процессы в кишечнике.

Желчь из печеночных протоков поступает в желчный пузырь – тонкостенный грушевидный мешок объемом 60 мл. В процессе пищеварения желчь из желчного пузыря по протоку вытекает в двенадцатиперстную кишку. Кроме процесса пищеварения печень участвует в обмене веществ, кроветворении, задерживании и обезвреживании ядовитых веществ, поступивших в кровь в процессе пищеварения.

Слайд 9Пищеварение в тонком кишечнике

Длина тонкого кишечника составляет 5-6 м. В нем завершается

Пищеварение в тонком кишечнике

Длина тонкого кишечника составляет 5-6 м. В нем завершается

Кишечный сок представляет собой мутноватую жидкость щелочной реакции, в состав которой входят слизь и ферменты: полипептидазы и дипептидазы, расщепляющие (гидролизующие) полипептиды до аминокислот; липаза, расщепляющая жиры до глицерина и жирных кислот; амилаза и мальтаза, переваривающие крахмал и мальтозу до глюкозы; сахараза, расщепляющая сахарозу до глюкозы и фруктозы; лактаза, расщепляющая лактозу до глюкозы и галактозы.

Основным возбудителем секретной деятельности кишечника являются химические вещества, содержащиеся в пище, желчь и сок поджелудочной железы.

В тонком кишечнике пищевая кашица (химус) перемешивается, распределяется тонким слоем по стенке, где происходит заключительный процесс пищеварения – всасывание продуктов расщепления пищевых веществ, а также витаминов, минеральных веществ, воды в кровь. Здесь водные растворы питательных веществ, образовавшихся в процессе пищеварения, через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта проникают в кровеносные и лимфатические сосуды.

В стенках тонкого кишечника имеются специальные органы всасывания – ворсинки, которых насчитывается 18-40шт. на 1кв.мм. Питательные вещества всасываются через поверхностный слой ворсинок. Аминокислоты, глюкоза, вода, минеральные вещества, витамины, растворимые в воде, поступают в кровь. Глицерин и жирные кислоты в стенках ворсинок образуют капельки жира, свойственные человеческому организму, которые проникают в лимфу, а затем в кровь. Далее кровь по воротной вене поступает в печень, где очистившись от ядовитых веществ пищеварения, снабжает питательными веществами все ткани и органы.

Слайд 10Пищеварение в толстом кишечнике

В толстый кишечник поступают непереваренные остатки пищи. Незначительное количество

Пищеварение в толстом кишечнике

В толстый кишечник поступают непереваренные остатки пищи. Незначительное количество

Состав бактерий толстого кишечника зависит от состава поступающей пищи. Так, молочно-растительная пища создает благоприятные условия для развития молочно-кислых бактерий, а пища, богатая белком, способствует развитию гнилостных микробов. В толстых кишках происходит всасывание в кровь основной массы воды, в результате чего содержимое кишечника уплотняется и перемещается к выходу. Удаление каловых масс из организма осуществляется через прямую кишку и называется дефекацией.

Вирусы – неклеточные формы жизни

Вирусы – неклеточные формы жизни Презентация на тему Ткани растений

Презентация на тему Ткани растений  dzhungariki

dzhungariki Вегетативная нервная система

Вегетативная нервная система Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты Три среды обитания.

Три среды обитания. Анатомо-физиологические особенности и методы исследования эндокринной системы, половое развитие ребёнка

Анатомо-физиологические особенности и методы исследования эндокринной системы, половое развитие ребёнка Образовательная игра Новые профессионалы

Образовательная игра Новые профессионалы Викторина. Животный и растительный мир поселка Новосемейкино

Викторина. Животный и растительный мир поселка Новосемейкино Тип кольчатые черви, или Кольчецы. Класс многощетинковые, или полихеты

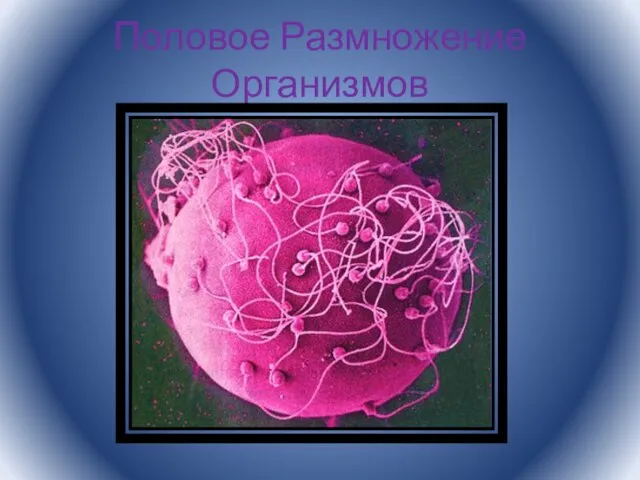

Тип кольчатые черви, или Кольчецы. Класс многощетинковые, или полихеты Половое размножение организмов

Половое размножение организмов Биология – наука о живой природе

Биология – наука о живой природе Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация. 8 класс

Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация. 8 класс Презентация на тему Окружающий мир

Презентация на тему Окружающий мир  Кости лицевого отдела черепа человека

Кости лицевого отдела черепа человека Лабораторная диагностика. Гормональные исследования

Лабораторная диагностика. Гормональные исследования Фотосинтез и дыхание

Фотосинтез и дыхание Подмембранные комплексы клеток

Подмембранные комплексы клеток Дикие животные нашего края

Дикие животные нашего края Общая характеристика типа Молюски

Общая характеристика типа Молюски Направления эволюции

Направления эволюции Обобщающий урок по теме: Жизнь растений

Обобщающий урок по теме: Жизнь растений Какао. Дерево какао

Какао. Дерево какао Фибриллярные белки

Фибриллярные белки Углеводы (сахариды)

Углеводы (сахариды) Селекция (часть 2)

Селекция (часть 2) Ленточные черви (цестоды)

Ленточные черви (цестоды) 11. Покрытосеменные растения

11. Покрытосеменные растения