Содержание

- 2. СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА 1. Литературный обзор по проблеме исследования 1.1.История изучения популяции озерной лягушки ГЛАВА 2. Практическое

- 3. Введение При изменении среды обитания, в том числе и антропогенном, наблюдаются реакции животных на изменение условий.

- 4. Такие исследователи, как Большаков, Кубанцев высказывают предположение о целесообразности использования особенностей структуры популяций животных в биоиндикационных

- 5. Объект исследования: популяция озерной лягушки. Предмет исследования: популяция озерной лягушки г.Волжский. Цель исследования: провести экологический анализ

- 6. ГЛАВА 1. Литературный обзор по проблеме исследования 1.1. История изучения популяции озерной лягушки

- 7. Научное изучение герпетофауны Нижнего Поволжья началось во второй половине ХVIII в. Первые систематизированные сведения по герпетофауне

- 8. В середине ХIХ в. А. Беккер кратко описал также герпетофауну этого района. В его работе упомянуты

- 9. С 1956 г. на кафедре зоологии Волгоградского педагогического института начал работу Борис Сергеевич Кубанцев (1924 -

- 10. В результате прослежена многолетняя динамика численности практически всех видов земноводных и пресмыкающихся: показавшая расселение озёрной лягушки

- 11. ГЛАВА 2. Практическое исследование структуры популяции озерной лягушки 2.1. Основные методы учета популяции земноводных.

- 12. Земноводные (амфибии) и пресмыкающиеся (рептилии) — это древнейшие группы наземных позвоночных животных, весьма широко распространенные и

- 13. Маршрутный учет Довольно полную информацию о структуре популяции можно получить в результате проведения маршрутных учетов. Для

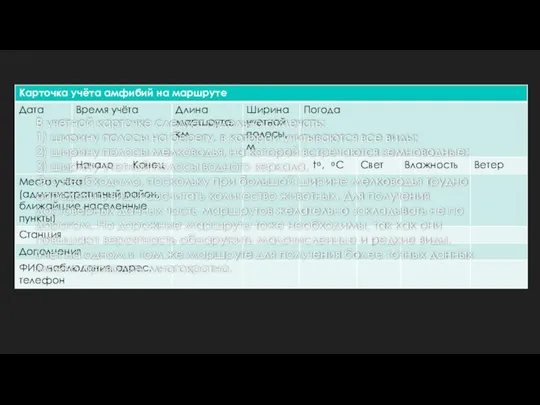

- 14. В учетной карточке следует отдельно отмечать: 1) ширину полосы на берегу, в которой учитываются все виды;

- 15. Учеты гибели амфибий на дорогах Этот учет желательно совместить с маршрутными учетами их численности по дорогам.

- 16. Стационарные методы учета Учеты с помощью ловчих траншей или заборчиков Маршрутный метод учета менее пригоден для

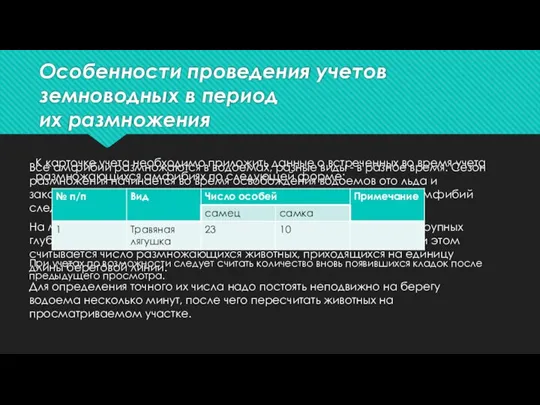

- 17. Особенности проведения учетов земноводных в период их размножения Все амфибии размножаются в водоемах, разные виды -

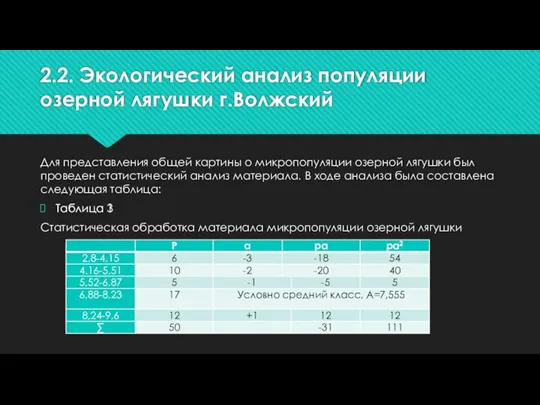

- 18. 2.2. Экологический анализ популяции озерной лягушки г.Волжский Для представления общей картины о микропопуляции озерной лягушки был

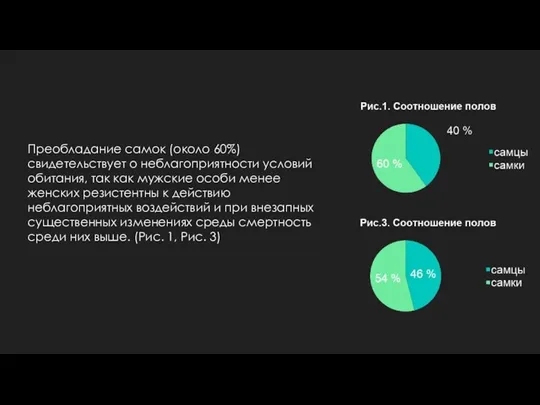

- 19. Преобладание самок (около 60%) свидетельствует о неблагоприятности условий обитания, так как мужские особи менее женских резистентны

- 20. Изучение внутрипопуляционного характера окраски озерной лягушки (табл.2, табл.4) позволило выявить значительную степень полиморфизма. В исследуемых микропопуляциях

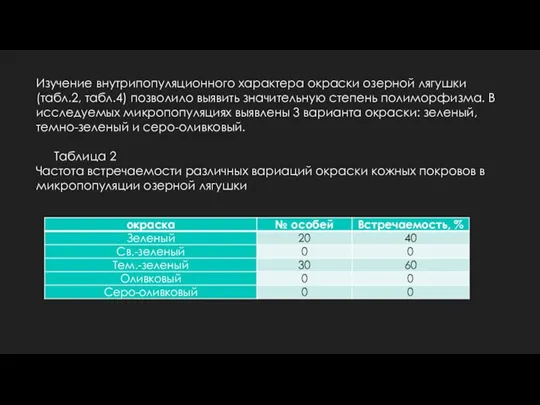

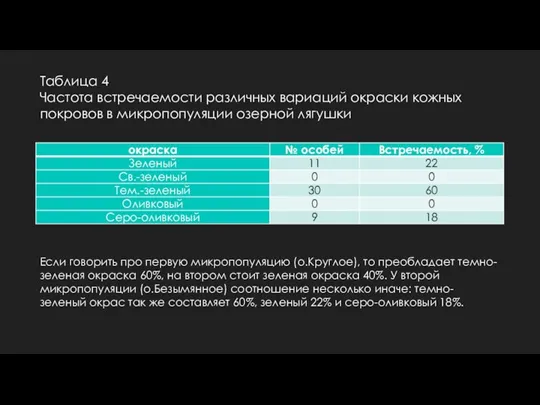

- 21. Таблица 4 Частота встречаемости различных вариаций окраски кожных покровов в микропопуляции озерной лягушки Если говорить про

- 22. В двух микропопуляциях большинство особей имеют полоску (около 80-86%) (Рис.2, Рис.4). Возможно, особи с полосой лучше

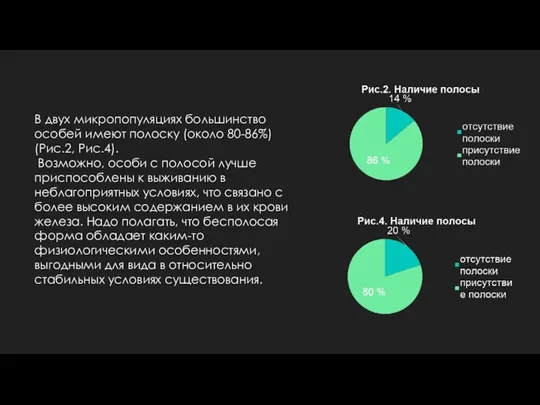

- 23. Заключение В ходе исследования были решены следующие задачи: 1. Ознакомились с историей изучения популяции озерной лягушки:

- 25. Скачать презентацию

Пищеварение

Пищеварение Орган вкуса

Орган вкуса Интересные домашние животные в нашем мире

Интересные домашние животные в нашем мире Агрономическая компания СТК-Агро. Схема защиты и питания масленичных культур

Агрономическая компания СТК-Агро. Схема защиты и питания масленичных культур 解表药

解表药 Разнообразие природы Республики Коми. Мир животных и растений

Разнообразие природы Республики Коми. Мир животных и растений 33. Особенности размножения рыб 7 класс биология

33. Особенности размножения рыб 7 класс биология Отдел растений водоросли

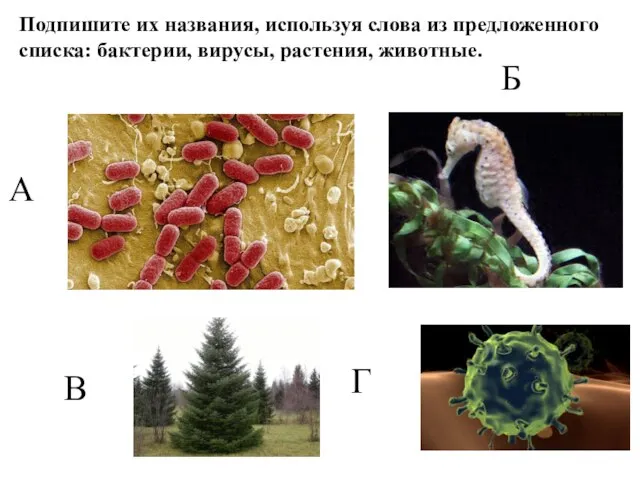

Отдел растений водоросли БИ6_ПОДГОТОВКА к ВПР_апрель 2019

БИ6_ПОДГОТОВКА к ВПР_апрель 2019 Прокариоты 10 класс - Презентация_

Прокариоты 10 класс - Презентация_ Юрский период

Юрский период Қызықты биология елінде

Қызықты биология елінде Домики в природе. ИЗО 1 класс

Домики в природе. ИЗО 1 класс Физиология возбудимых тканей

Физиология возбудимых тканей Пищеварительная система. Полость рта

Пищеварительная система. Полость рта Номенклатура и классификация ферментов. Цитохромы

Номенклатура и классификация ферментов. Цитохромы Пищеварение

Пищеварение Искусственные экосистемы

Искусственные экосистемы Для чего собаке хвост

Для чего собаке хвост Формы размножения организмов

Формы размножения организмов Cирийский хомяк

Cирийский хомяк Классы: Plagiopylea и Oligohymemophorea

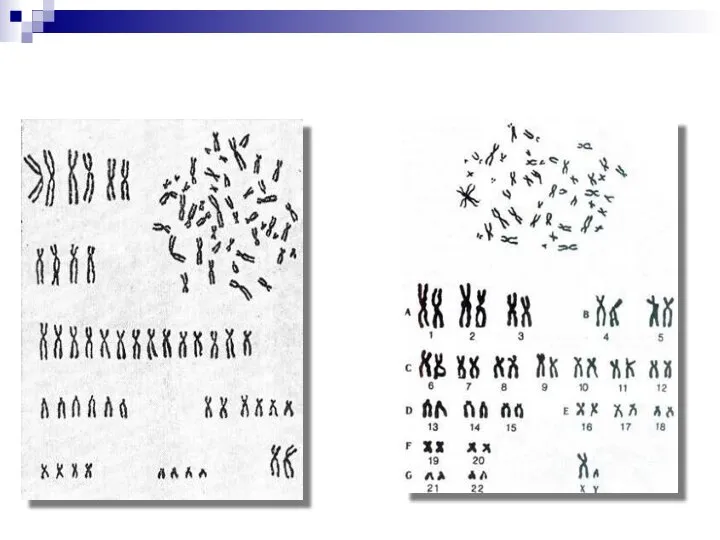

Классы: Plagiopylea и Oligohymemophorea Половые хромосомы

Половые хромосомы Игра Насекомые

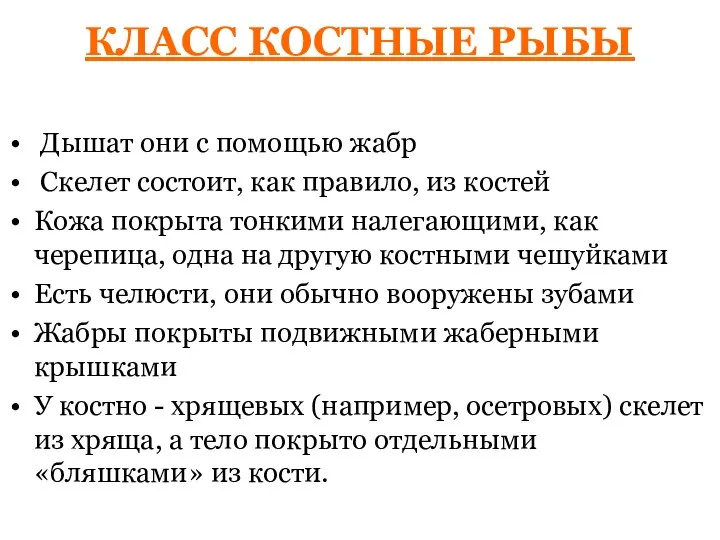

Игра Насекомые Класс Костные рыбы

Класс Костные рыбы Наука завод. Биноминальная номенклатура

Наука завод. Биноминальная номенклатура Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты Координация движений. Терминология

Координация движений. Терминология