Содержание

- 2. ИМП Второе место по распространенности среди заболеваний человека. Диагностируются у людей обоих полов самого разного возраста,

- 3. Цель исследования Изучить антибиотикорезистентность, адгезивную и пленкообразующую активности уропатогенных Escherichia coli.

- 4. Задачи исследования 1. Изучить видовой состав возбудителей, выделенных от больных с признаками ИМП, определить преобладающие виды

- 5. Основные положения, выносимые на защиту E. coli являются преобладающими уропатогенами с наибольшим количеством изолятов. Выделенные клинические

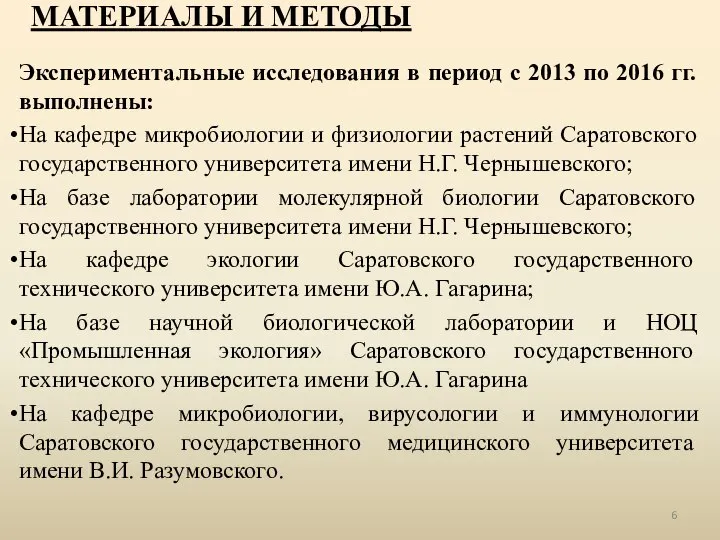

- 6. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Экспериментальные исследования в период с 2013 по 2016 гг. выполнены: На кафедре микробиологии

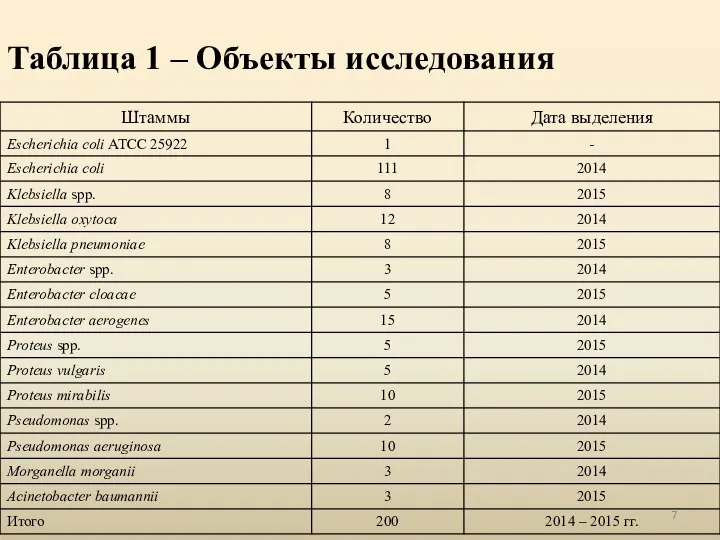

- 7. Таблица 1 – Объекты исследования

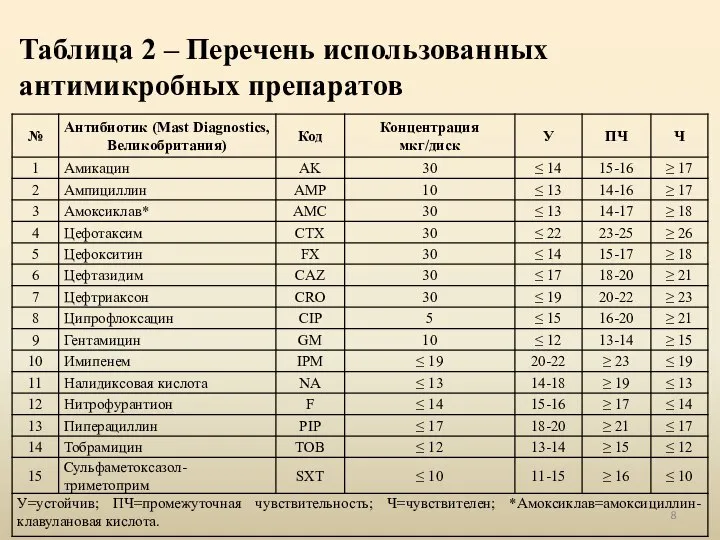

- 8. Таблица 2 – Перечень использованных антимикробных препаратов

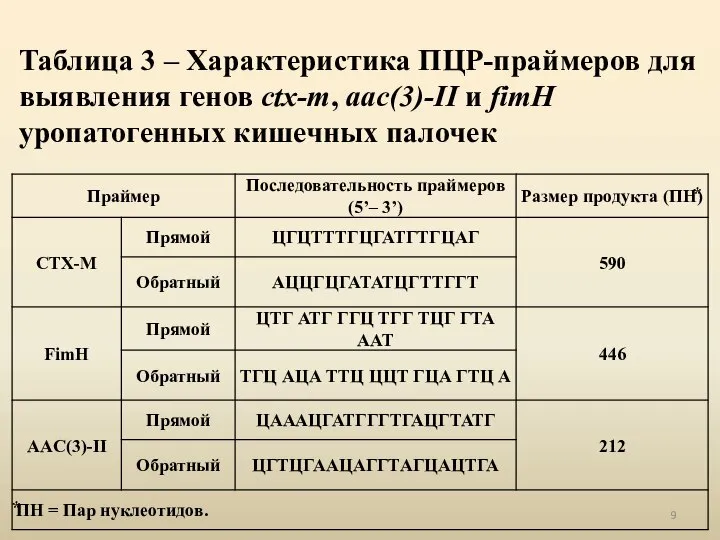

- 9. Таблица 3 – Характеристика ПЦР-праймеров для выявления генов ctx-m, aac(3)-II и fimH уропатогенных кишечных палочек

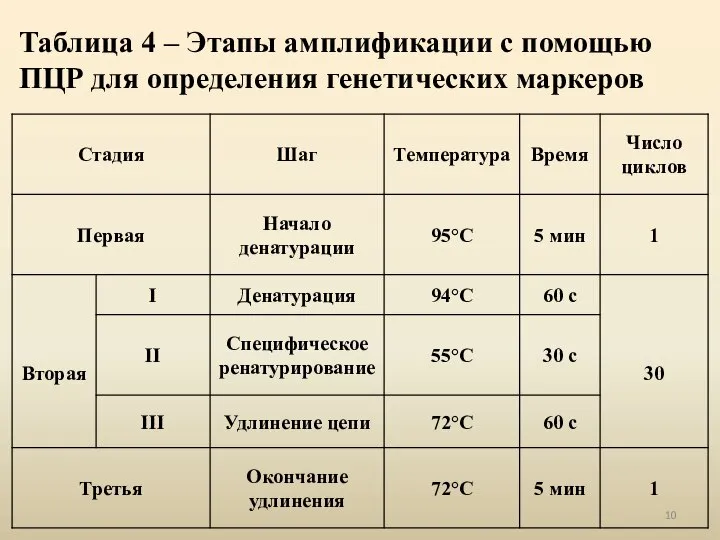

- 10. Таблица 4 – Этапы амплификации с помощью ПЦР для определения генетических маркеров

- 11. Определение адгезивной способности Метод В. И. Брилис и соавт. (1986) и С. С. Гизатулиной и соавт.

- 12. Формирование микробных биопленок Процесс моделировали в условиях in vitro в лунках иммунологических планшетов (Тец В. В.,

- 13. Электронная микроскопия Использовали электронный микроскоп Aspex Explorer. Микроскопию проводили при ускоряющем напряжении 20 kV, ток эмиссии

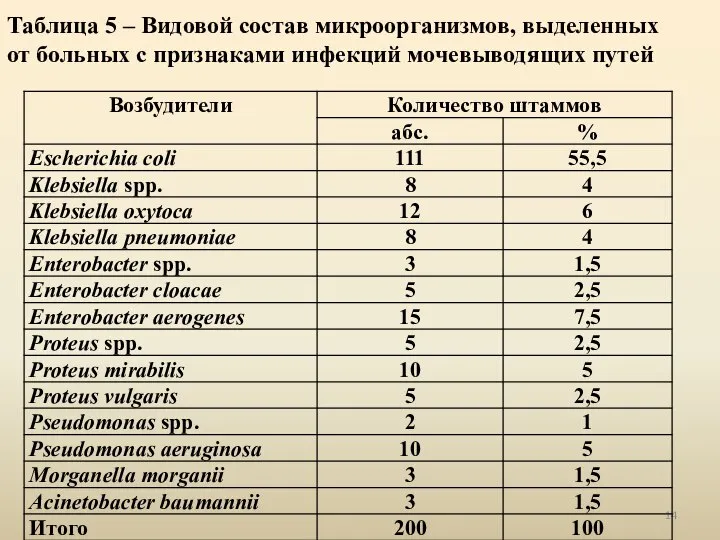

- 14. Таблица 5 – Видовой состав микроорганизмов, выделенных от больных с признаками инфекций мочевыводящих путей

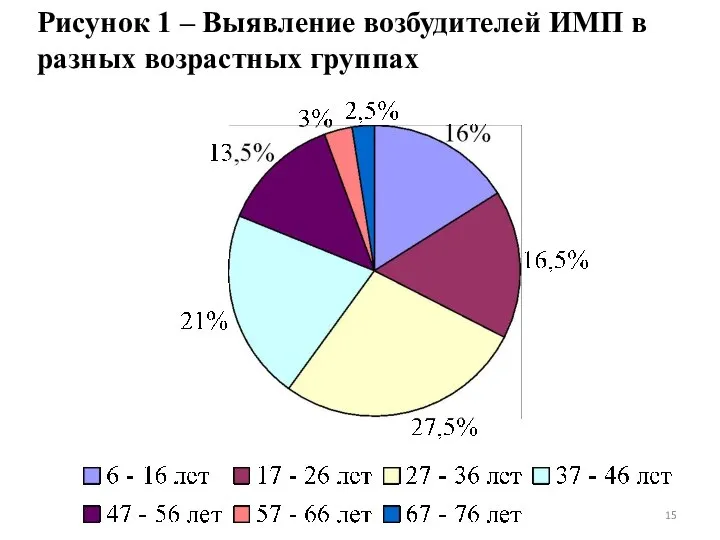

- 15. Рисунок 1 – Выявление возбудителей ИМП в разных возрастных группах

- 16. Рисунок 2 – Частота встречаемости инфекций мочевыводящих путей у мужчин и женщин

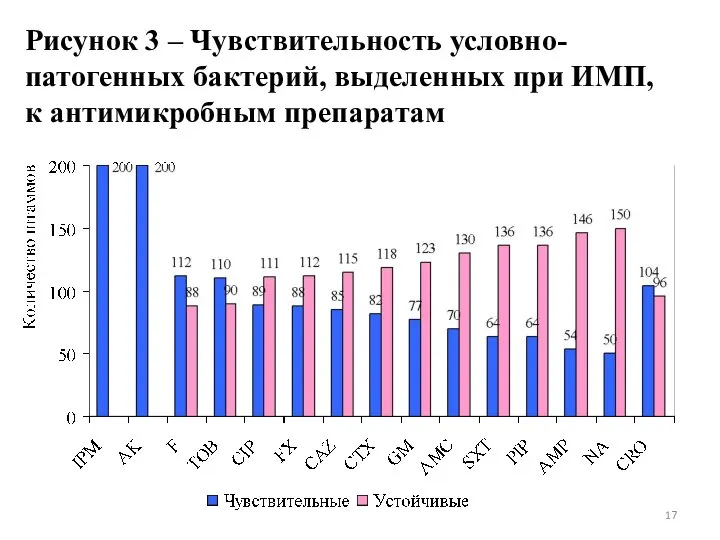

- 17. Рисунок 3 – Чувствительность условно-патогенных бактерий, выделенных при ИМП, к антимикробным препаратам

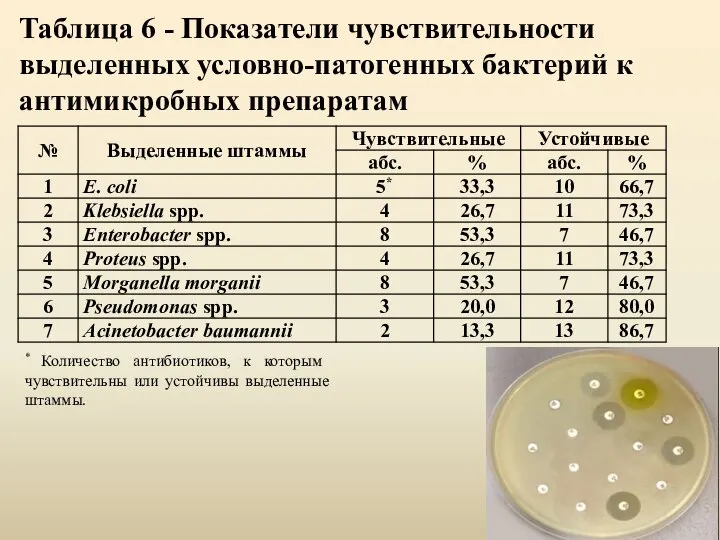

- 18. Таблица 6 - Показатели чувствительности выделенных условно-патогенных бактерий к антимикробных препаратам * Количество антибиотиков, к которым

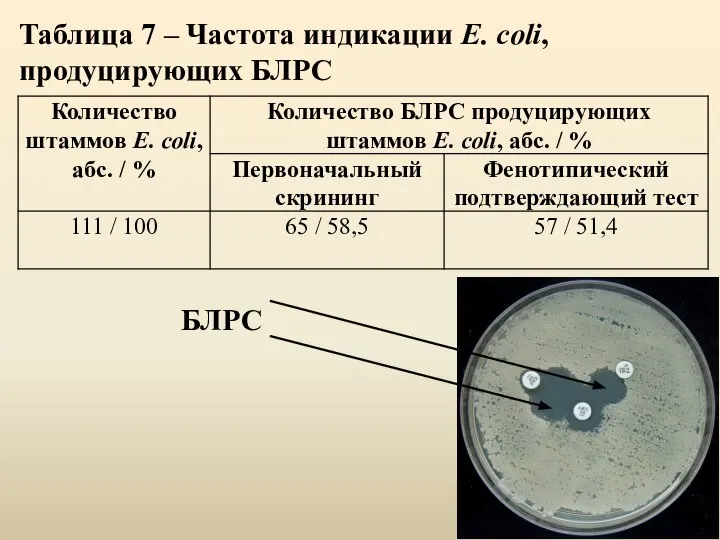

- 19. Таблица 7 – Частота индикации E. coli, продуцирующих БЛРС БЛРС

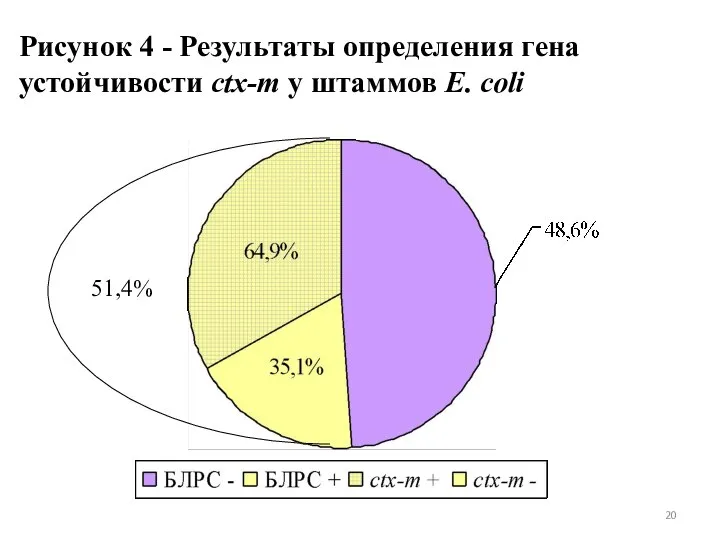

- 20. Рисунок 4 - Результаты определения гена устойчивости ctx-m у штаммов E. coli 51,4%

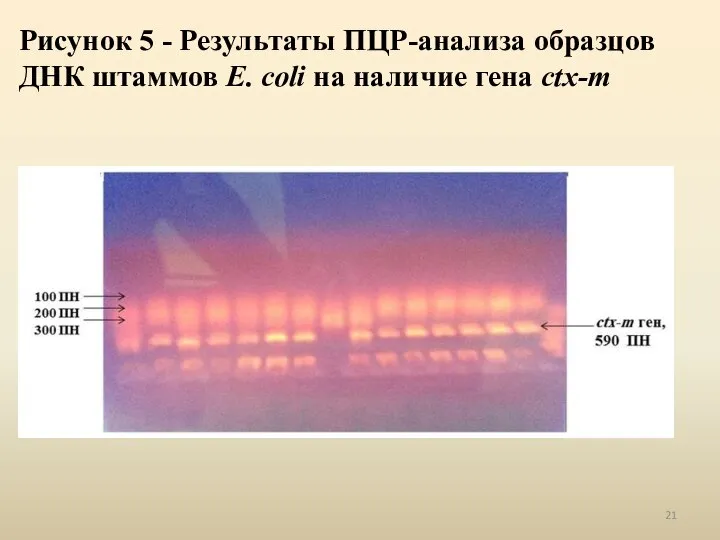

- 21. Рисунок 5 - Результаты ПЦР-анализа образцов ДНК штаммов E. coli на наличие гена ctx-m

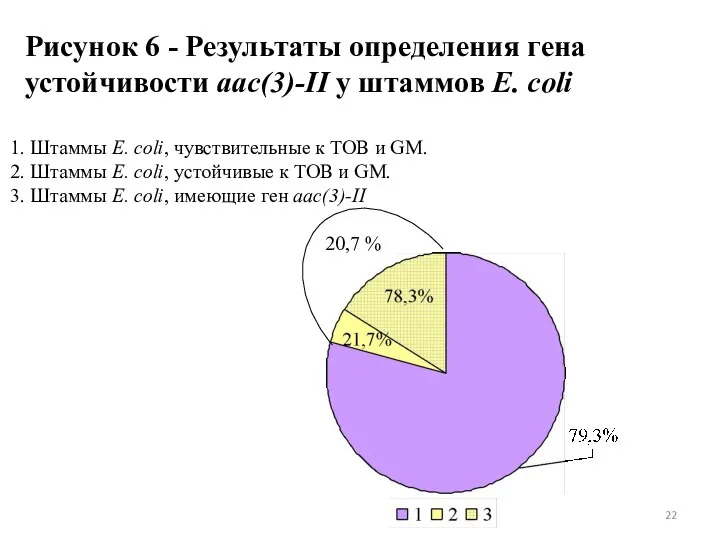

- 22. Рисунок 6 - Результаты определения гена устойчивости aac(3)-II у штаммов E. coli Штаммы E. coli, чувствительные

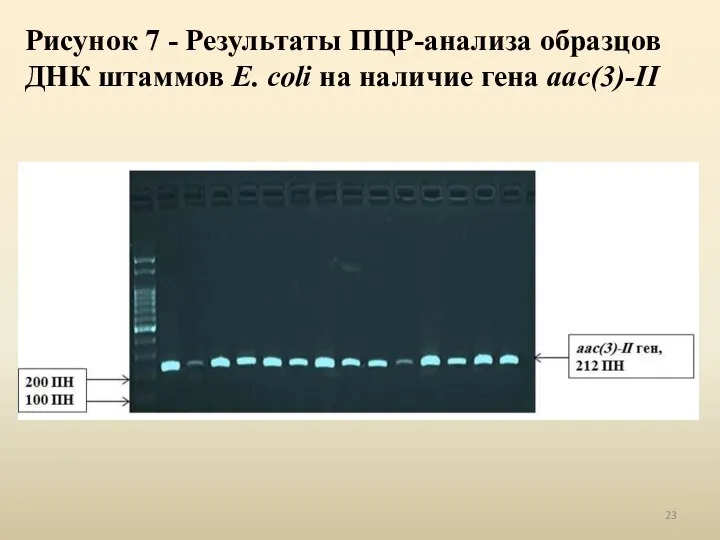

- 23. Рисунок 7 - Результаты ПЦР-анализа образцов ДНК штаммов E. coli на наличие гена aac(3)-II

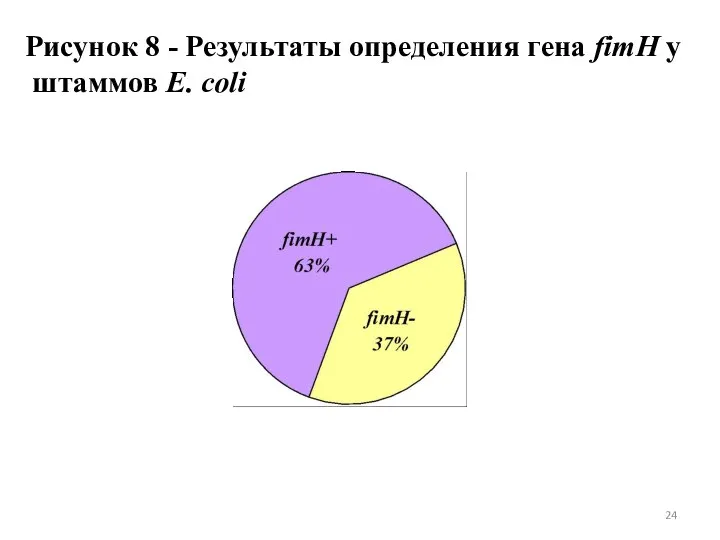

- 24. Рисунок 8 - Результаты определения гена fimH у штаммов E. coli

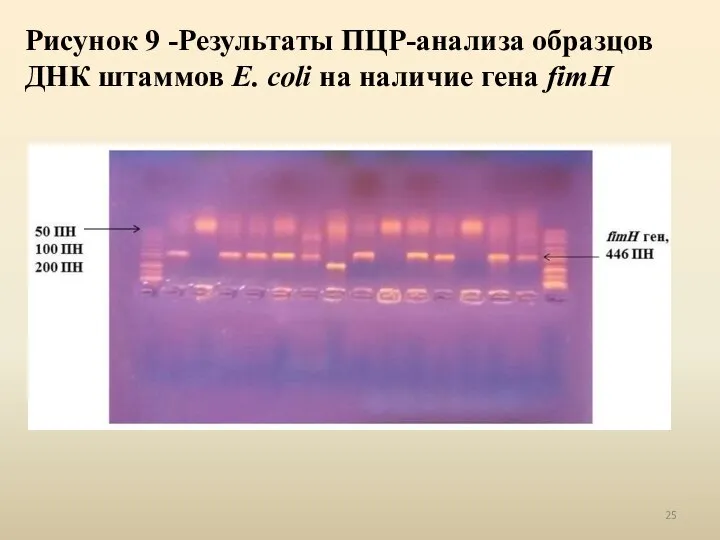

- 25. Рисунок 9 -Результаты ПЦР-анализа образцов ДНК штаммов E. coli на наличие гена fimH

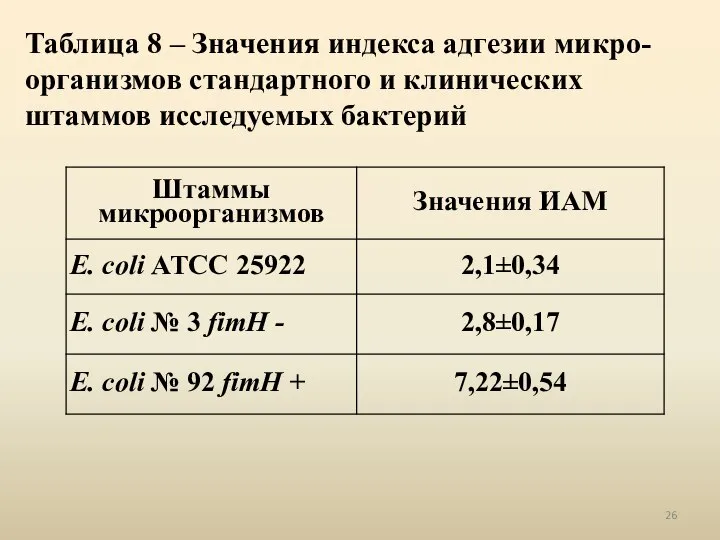

- 26. Таблица 8 – Значения индекса адгезии микро-организмов стандартного и клинических штаммов исследуемых бактерий

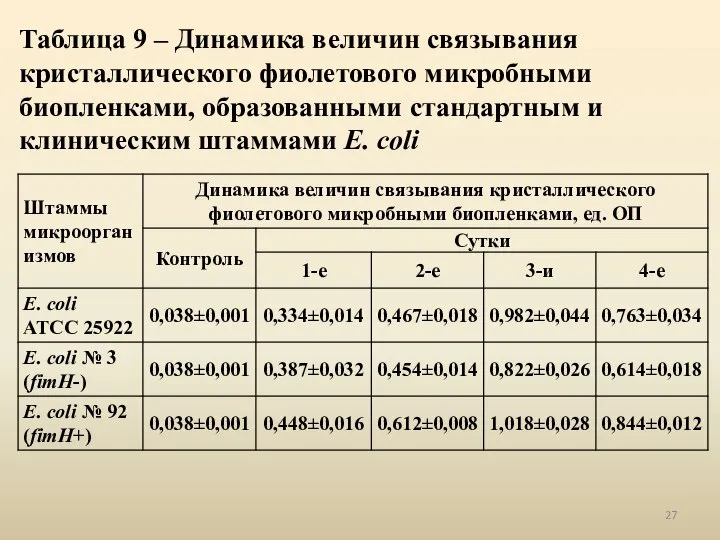

- 27. Таблица 9 – Динамика величин связывания кристаллического фиолетового микробными биопленками, образованными стандартным и клиническим штаммами E.

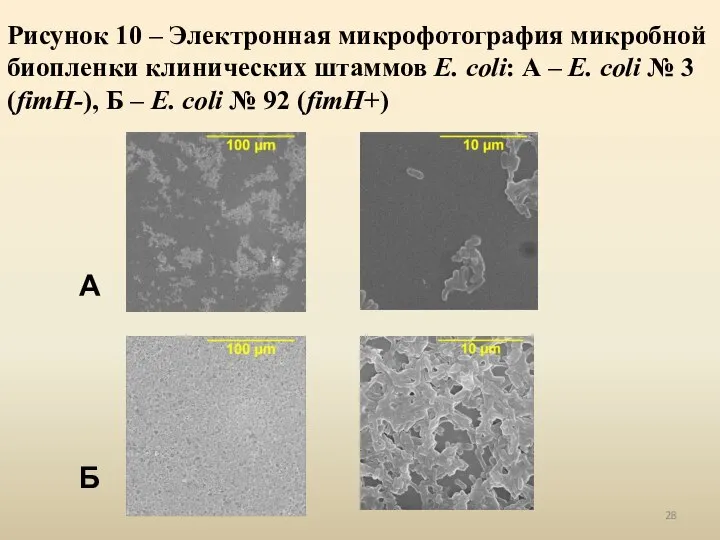

- 28. Рисунок 10 – Электронная микрофотография микробной биопленки клинических штаммов E. coli: А – E. coli №

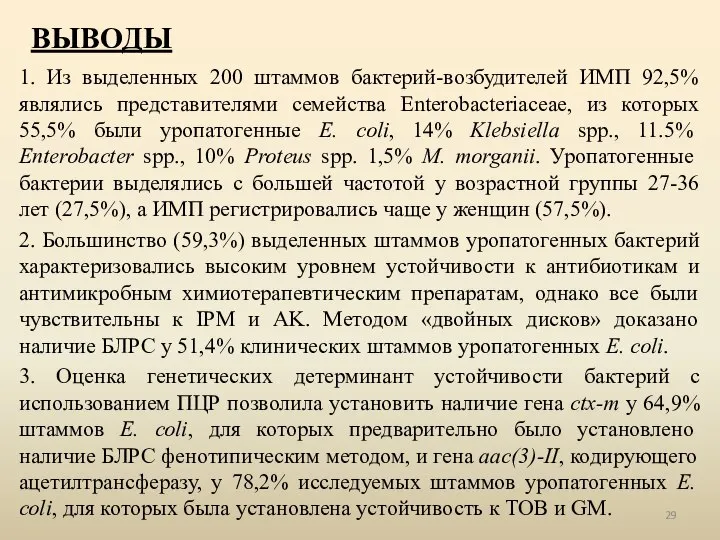

- 29. ВЫВОДЫ 1. Из выделенных 200 штаммов бактерий-возбудителей ИМП 92,5% являлись представителями семейства Enterobacteriaceae, из которых 55,5%

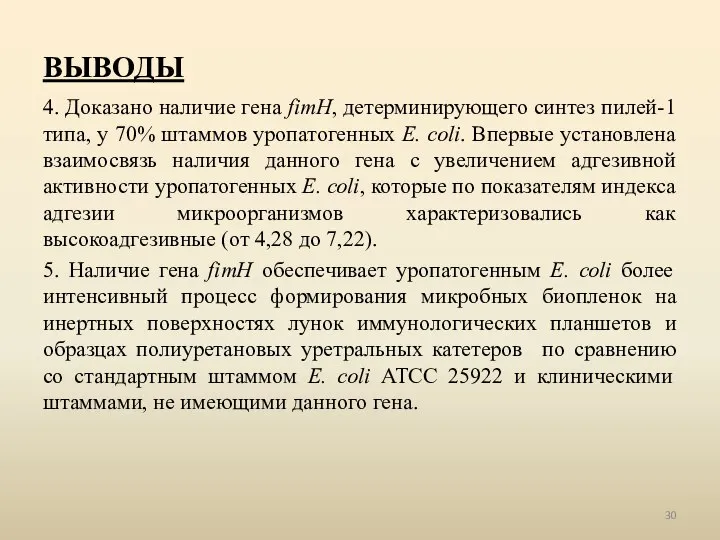

- 30. ВЫВОДЫ 4. Доказано наличие гена fimH, детерминирующего синтез пилей-1 типа, у 70% штаммов уропатогенных E. coli.

- 32. Скачать презентацию

Основные этапы развития физиологии

Основные этапы развития физиологии Хрящевые рыбы морей и океанов. Урок – путешествие

Хрящевые рыбы морей и океанов. Урок – путешествие Ангиология и синдесмология малого таза. Связочный аппарат внутренних женских половых органов

Ангиология и синдесмология малого таза. Связочный аппарат внутренних женских половых органов Белки. Практическая работа №7

Белки. Практическая работа №7 Морфолого-анатомическое строение и определение числовых показателей пыльцы сосны обыкновенной

Морфолого-анатомическое строение и определение числовых показателей пыльцы сосны обыкновенной Покой растений. Виды и механизмы покоя. Значение покоя

Покой растений. Виды и механизмы покоя. Значение покоя Систематическое положение человека (8)

Систематическое положение человека (8) Презентация на тему Передвижение организмов в водной среде

Презентация на тему Передвижение организмов в водной среде  Трансплантация эмбрионов

Трансплантация эмбрионов Методы изучения биологии

Методы изучения биологии Методы молекулярно-генетической диагностики

Методы молекулярно-генетической диагностики Адам эмбриологиясы. Дамудың кризистік кезеңдері. Онтогенез

Адам эмбриологиясы. Дамудың кризистік кезеңдері. Онтогенез Металлы в организме человека

Металлы в организме человека Комунікація тварин

Комунікація тварин Корень. Виды корней и типы корневых систем растений

Корень. Виды корней и типы корневых систем растений Сирень. Сорта сирени

Сирень. Сорта сирени Презентация на тему Витамины и их роль в жизни людей

Презентация на тему Витамины и их роль в жизни людей  Место человека в системе органического мира

Место человека в системе органического мира Обитатели морей и океанов

Обитатели морей и океанов Млекопитающие. 3 класс

Млекопитающие. 3 класс Австралопитек. Антропогенез. Эволюция человека. Часть 3

Австралопитек. Антропогенез. Эволюция человека. Часть 3 Презентация на тему Отдел Голосеменные растения

Презентация на тему Отдел Голосеменные растения  Гормоны. Историческая справка

Гормоны. Историческая справка Уход за культурными растениями

Уход за культурными растениями Физиология пищеварения в тонком кишечнике

Физиология пищеварения в тонком кишечнике Состав и функции крови

Состав и функции крови Ақсу-Жабағылы

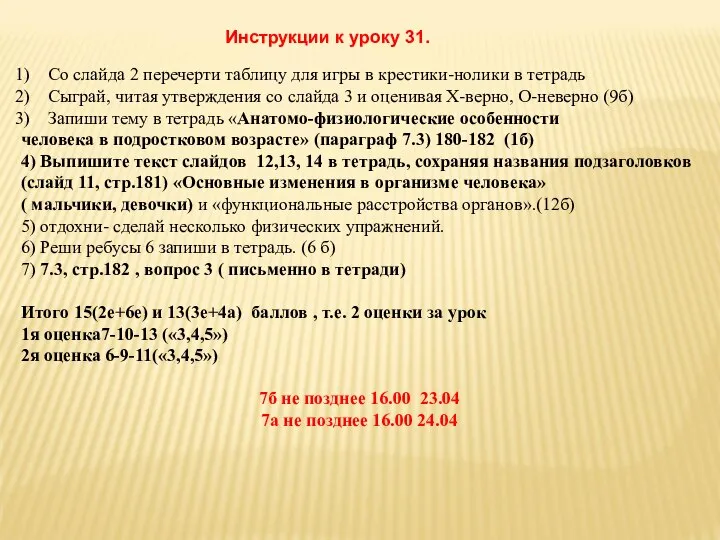

Ақсу-Жабағылы Анатомо-физиологические особенности подростковом возрасте. 7 класс

Анатомо-физиологические особенности подростковом возрасте. 7 класс